陈世骧文学批评视域中的“抒情诗”辨

2023-10-19石了英

石了英

作为一个绵延五十多年的学术思潮或知识形态,“中国抒情传统”(lyrical tradition)研究在20 世纪学术史上有着重要意义。一大批海外华人学者同声相应、同气相求,从“大的历史脉络”和“比较文化”的视野来阐发中国文学艺术的“抒情性”,形成了一个稳定且连贯的传承性话题,陈世骧(Chen Shih-hsiang, 1912-1971)先生无疑是此一话题的肇始者与奠基者。目前学界对陈世骧的学术史研究,主要集中在其抒情传统的建构逻辑、学思历程的渊源梳理和学术方法的批判反思等层面,较少重视其诗人批评家的身份。陈世骧通过丰富的文学批评来表达他对中国古典诗歌“抒情性”的理解,从而高声呼吁中国文学传统是一个“抒情传统”。在这一点上,他与后来的高友工先生热衷于从美学理论层面去架构“中国抒情传统”的学术取径实有较大差别。显然,讨论陈世骧的“中国抒情传统”论,最佳的路径是回到其诗歌批评的现场,在他的批评理念、批评方法、批评结论中去寻绎他对“抒情诗”的独特理解,进而去体会他结撰“中国抒情传统”的学术逻辑。

一、“有机形式”(organic form)

20 世纪五六十年代,正是西方形式主义、比较文学盛行的时代,置身北美学术圈,陈世骧中国诗歌批评中闪现着英美新批评与结构主义的思想印记。他高度评估了形式批评的价值,并反复用诗歌批评案例来践行他对形式批评的深入理解。所谓形式批评,即把批评视野从文学的外部导向文学的内部,聚焦文本形式做细致的文本解读。关键的问题是,形式批评的指导原则是什么?这一指导原则又如何关系着他对中国抒情诗的独特理解?以下试图探讨此一问题。首先看陈世骧对于抒情诗的定义:

歌——或曰:言词乐章(word-music)所具备的形式结构,以及在内容或意向上表现出来的主体性和自抒胸臆(self-expression),是定义抒情诗的两大基本要素。①

所谓“抒情诗”亦即我们今天文学评论上所使用的专门术语,特指起源于配乐歌唱,发展为音乐性的语言,直抒情绪,或宜译称为“乐诗”。②

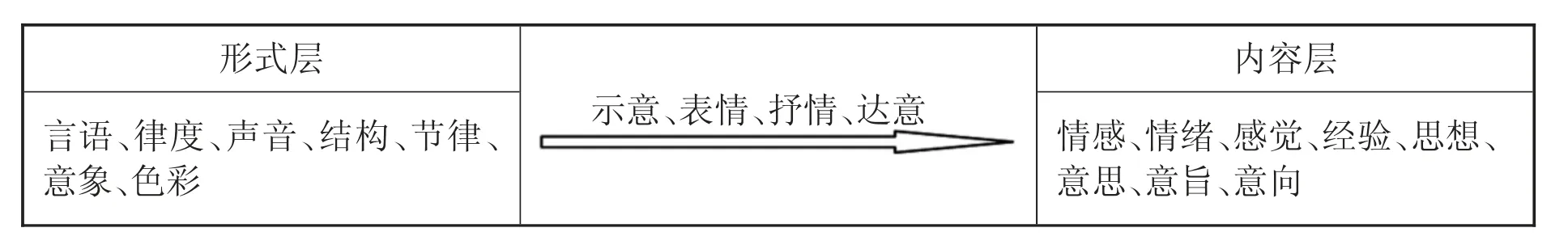

陈先生从两个层面定义抒情诗:一是“形式结构”上的音乐性,即“言词乐章(word-music)”“起源于配乐歌唱”“音乐性的语言”“乐诗”;二是“内容或意向”上的主观性,即“自抒胸臆(self-expression)”“直抒情绪”。在其他地方,陈先生还将前者描述为“节奏”“律度”“音韵”“声音”等,将后者描述为“情感状态”“灵魂上的感觉与情绪”“人心绪思维”“意志”等。容易看出,陈世骧本质上仍是在“形式—内容”二分视野下来定义抒情诗。可图示如下:

形式层 内容层言语、律度、声音、结构、节律、意象、色彩示意、表情、抒情、达意images/BZ_75_1003_1269_1594_1307.png情感、情绪、感觉、经验、思想、意思、意旨、意向

形式与内容可以说是任何艺术作品的一体二面,不可分割,重点在于对二者关系的理解。“有机形式”(organic form)是陈世骧理解艺术的关键词。在他看来:

艺术总要保留内容和形式一致的法则,成功的艺术,无论工具如何不同,所表现的进步到如何复杂,每一表现的部分,即使极细微处,也要和基本的情意适应无间,合起来成为有机的形式,适合着有生命实感的内容,才成为一贯的艺术姿态。③

所谓形式(form),决不只是外形的韵脚句数,而更是指诗里的一切意象、音调和其他各部相关,繁复配合而成的一种有机的结构(organic structure),作为全诗之整个表情的功能。④

诗的效果不在每个音孤立的音值,而在乎各音之间灵妙配合或对照,使形式与所表现的情感内容融合一致。而且律度更要和诗中其他的声音部分,如韵律、双声等,也发生密切的关系,而结合着产生总效果,这就是我们前曾提起的所谓有机关系。⑤

“有机的形式”“有机的结构”“有机关系”是陈世骧从事诗歌批评的指导原则。首先是形式层各要素呼应配合形成一种有机结构,其次这种有机结构具有“表情”“示意”的功能。一首诗,“形式结构”与“内容意向”的相互照应、相互协成,如此才称得上是“有机”的。这种“有机形式”观与西方结构主义在指导精神上一致。结构主义文论认为作品的文学性决定于文本结构,结构之各部分应相互配合、相互促成,文学批评应把重点放在文本结构的有机形成与表意作用上。陈世骧正是这样做的。不管是对于《诗经》各篇章音乐性和表现性的发现,还是对《楚辞》各篇时间性与存在感的阐释,亦或是对李商隐的《锦瑟》、杜甫的《八阵图》、王维的《杂诗·君自故乡来》的形式意义的解读,甚至对卞之琳等的现代新诗的赏析,结构上的有机性都是陈世骧文学批评最重要的切入点和观照点。

“形式的意义”是西方近现代文艺理论的核心观点之一,意谓形式不再仅仅是内容的载体,而是艺术的本体,形式本身即意义所在。以“有机形式”为抒情诗批评准则,陈世骧落实了西方近现代美学关于“形式的意义”这一论题在中国古典诗批评中的适用性。陈世骧反复强调:“一首或一段诗结构严密,各字息息相关,成为一有机体”⑥;“形式所象征的诗意,即其音节律度的示意作用”⑦;“创造和自己实感的情意内容一致的形式,……艺术总要保留内容和形式一致的法则”⑧。这种“有机形式”观,在陈世骧的文学批评中承担着文学作品艺术评价指导原则的作用。陈世骧不断提醒读者:批评《八阵图》,“要敏感到字外之义(nuance),和全诗中每个字之间的关系,以及某些声音和某些意思之融洽配合”⑨;批评《诗经》,要注意“声韵上的价值和文义融会贯通”⑩;批评《将仲子》,要留心“韵律和意义的结合”[11];《关雎》中,“全诗节奏的幅度是以感情的色彩来决定,……音乐效果和题旨交互渗杂,光影和色彩萦绕不去,复与诗的弦外寓义缠绵相生”[12];《天问》中,“文学形式正效劳于这伟大诗篇的写作动机”[13]……诸如此类的表述,不胜枚举。

《时间和律度在中国诗中之示意作用》(1958)是陈世骧先生的名文,他在此文中以具体的文学批评实践充分阐述了其“有机形式”观。时间(time)和律度(scansion),是抒情诗歌情感倾向和音乐节奏在诗文本中的对应表现。诗与非诗,好诗与坏诗,可以以诗中时间与律度是否发挥高度的积极示意作用(poetic signification)来判别。

何谓律度的示意作用?可以置换成音乐效果的表情作用、形式结构的象征作用、形式所象征的诗意等来理解。诗歌律度的示意作用常常借字、音、调、韵、节奏、语气等形式变化来体现。陈世骧认为中国古典诗的“拗变”往往成为示意作用的用例。以王维的诗为例:“君自故乡来,应知故乡事,来日倚窗前,寒梅著花末。”(此处,陈先生将“未”写成“末”)这首诗的拗变——前后二联平仄音节完全不变,诗虽二联,话如一句,且二十个字中重复了六个字。从诗的声音及其效果想象其情景语气从而体会作者思乡之情。急遽连言、节奏极快所示意的是诗人的乡情之切,而不是诗文字表层所传达的漠不关心的逸致或爱花成癖的高雅。此外,陈先生还并举比较了律度外形极其相似的《春晓》和《答问》二诗,认为二者因音节效果不同导致的情感基调不同,前者“晓”和“鸟”“少”都入韵,后者“绝”与“远”“苑”不入韵且声音相差极远,以致前者明快紧凑,后者闲散自由。律度节奏与情感基调,进而与意境情趣呼应配合,正是中国古典诗创作中非常讲究的内在准则,这也正是陈世骧希望解释律度的示意作用而宣告的诗学真义。陈世骧这一读古典诗的方法和观点是其早期新诗批评的延续,在根底上仍然是“形式的意义”观念照射下的读诗法。

时间的示意作用,也就是通过“时间”透视“存在”,是陈世骧诗歌批评的另一创见。关于中国抒情诗的“时间”问题,陈先生有着深入、持续的关注兴趣,这不仅因为“时间”较少被中国文学研究者注意到,更在于中国诗中的“时间”,不是客观的哲学的时间、历史的时间,而是主观的诗的时间,是深刻关联着个体甚至人类存在、生命、人性、情感的时间。陈先生首先从理论上指出:“诗中的时间感是最能动人的,但其动人的力量,在于时间暗示的流动;又因为时间可说是藏在人生一切事物背后而推动的,所以在诗中也可说越是蕴蓄在事物之中越好。流动与含蓄,可以说是时间在诗中示意作用的两个根本条件。”[14]流动与含蓄,本是好的中国诗中情感的呈现状态,也是一首诗的文字能超出字面意义形成内在有机脉络,诗歌在形式结构上臻于圆美流转的关键。时间,流动不止,不会为个体而停留,情感,亦是流转不居、瞬息万变。中国诗学历来有“隐秀”传统,情感的表达向来不是直接的,更多的是藉助意象进行象征性表达。从此标准来看李商隐《锦瑟》,全诗首二句说明有限之时间,中四句于奇事异象中显示大宇宙无限时间之幻化,结尾二句又归入小我主观,说出即身即目的时间的感觉,回到首二句的有限时间感,感受人生所能达到的时间范围,过去、现在、将来,“情”终不能逃脱。《锦瑟》一诗传达了诗人“由自己年华有限的时间扩到自然以及超自然的无限时间流动变化,而一切终归为‘情’所充满,因而最后像历尽轮回万劫,终归以诗人主观对情之深切感觉结束。”[15]陈世骧对《锦瑟》这一“时间—情感”的描述与对《离骚》中“时间—存在”的描述如出一辙,又照应了其对《八阵图》中的“时间—悲剧感”的描述,即时间变化呈现了非常一致的流动轨迹——由有限生命之经历变化,进观自然无限时间内之生灭,复归有限生命之时间感受。对于中国诗歌来说,时间藏于文本语言、意象、结构中,是存在意识的表征,读者从时间透视存在,需回到文本本身,回到文本语言、意象、结构中去进行考察,这是陈世骧的常见做法,正是一种在“有机形式”观指导下的形式批评方法。

二、“言词乐章”(word-music)

回到陈世骧在《论中国抒情传统》一文中对抒情诗两大基本要素的说明:言词乐章(wordmusic)所具备的形式结构、内容或意向上表现出来的主体性和自抒胸臆(self-expression)。他进而提到“《诗经》和《楚辞》,作为中国文学传统的源头,把这两项要素结合起来,只是两要素之主从位置或有差异。”[16]这段陈述透露了陈世骧以《诗经》《楚辞》批评来阐发中国抒情文类的特质和源头的用意。因为中国文学抒情特质和抒情源头两大问题的厘清,是构建“中国抒情传统”的首要前提。

“言辞乐章(word-music)”是就抒情诗“内在的音乐性”来说的,也可以译作“文字的音乐”。在陈世骧的论述中,与word-music 相对的一个术语是word-pictorial(文字的字形图案)。在西方,由于美国的费诺罗萨(Ernest Fenollosa,1853-1908)和庞德(Ezra Pound, 1885-1973)在《作为诗歌手段的中国文字》(The Chinese Written Character as a Medium for Poetry)这篇名文中,从象形、视觉来阐释中国文字,使西方人对中国文字的表意符号性质留下了印象。有着良好音乐素养和诗歌鉴赏经验的陈世骧却提出“中文的实际表现力在于舌尖的音节安排”[17]。对于中国文字来说,“语音的部分或语音的构成,而非文字的部首(radicals)或所谓的符号(signifiers),真正揭示了文字最主要的词源和词义。”[18]所以,陈世骧特别注重从“内在音乐性”入手诗歌批评,特别提出“言辞乐章(word-music)”作为抒情诗文类性质的核心要素。究竟是从图画性来理解中国文字更合理,还是从音乐性来理解中国文字更有效,这是一个值得争议的学术问题。中国汉字博大精深,只要有利于词义解释的,都或可作为手段。对于中国诗歌来说,陈世骧特别强调中文中听觉(auditory)、语音(phonetic)、音律(euphonic)和音乐性(musical quality)对于语义和美学理解的重要性。“音律赋予诗歌一种涵括声音(sound)、形状(form)、感觉(sense)、情绪(feeling)在内的总体感受。”[19]从音的示意作用,而非从文的表意作用入手解读诗歌,正是陈世骧先生所要倡导“由新的技术基础,而得到新的,我们以为更较近情理的解释。”[20]

为了说清《诗经》中的诗篇何以被统称为抒情诗这一问题,陈世骧自述:“我们的蹊径只有两条:其一为‘诗’在语言上的真意;其二为历代论诗传统里一个人云亦云的术语,即意义晦涩的‘兴’字。……如果我们能详细探究出‘诗’和‘兴’这两个字的意义,并把这两个字结合讨论,即有希望求得诗三百的原始面目。此一原始的特征使《诗经》里作品保有共通的文类典型,即使三百篇各具殊异的趣味看似游离,其原始面目必趋于一。”[21]其论述策略是字源学与文化学结合分析的方法,追溯“诗”“志”“兴”等字的构造成分以求其成形得义过程,从而在先民生活的原始场景中去寻绎中国“诗”(《诗经》)的音乐基因。与此相关的文章有《寻绎中国文学批评的起源》(1951)、《中国“诗”字之原始观念试论》(1959)、《原兴:兼论中国文学特质》(1969)等。

对于字源学研究,首先须了解其观测方法。陈世骧指出中国汉字以形旁为字的“表意基础”,以声旁为最初词根,声旁而非形旁往往规定一个字的基本涵义。这一观点,否定了形旁之于中国文字字义阐发的作用,自然不无商榷空间。对文字音乐性敏感的陈世骧,坚持他所擅长领域的研究,他从字源考察某字的原始意义均从声旁入手。具体到“诗”字,从声旁来看,依据闻一多、高本汉等人已有文字学研究成果,陈世骧推演出“诗”字字根为“”,进而利用章太炎古文字训诂中“相反以为义”的原则,复以西方例证的对比发明,指出象“足”形,义兼“止”(停止)与“之”(前往)。足之动与停,正是节奏的初始。所以是为诗乐舞这一综合艺术的“节奏之原始意象”,古代歌舞乐即“诗”的原始。继而从形旁来看,“诗”字从“言”,“诗”字在《诗经》中的最早出现表明了“诗”从诗乐舞合一的早期综合艺术逐渐演变成了一种语言艺术——“一种有韵律的语言艺术”。由此,从“韵律”与“语言”层面来看,《诗经》中“诗”的含义已经切合现代抒情诗的定义。

较“诗”字晚出的“志”字,也是理解中国诗抒情文类特质的关键字,因为“‘诗言志’这一简单古语,在中国传统中对后世文学理论的发展提供了所能想见的最大的可能性。”[22]“诗言志”曾被朱自清先生称作中国诗学的开山纲领。经过考证,“志”形旁从“心”,指内,声旁同“诗”,为(兼之、止二义),陈世骧解释为“一面正是心思的‘握定’,一面是意向之‘伸张’”[23]。根据形声字以声得义的原则,古代文献中常以“志”训“诗”,或言“诗者,志也”。通过对“志”字进一步追源溯始的探求,陈世骧明确将“诗(《诗经》)”定义为“蕴止于心,发之于言,而还带有与舞蹈歌永同源同气的节奏的艺术”[24]。在“语言”和“节奏”层面之外,特别强调了“诗从心出”,从而契合了抒情诗“言辞乐章”之外的另一要素——“自抒胸臆”的内涵。陈世骧对诗的文类特质说明得更详细。

“兴”是中国诗学中最具晦涩意义也最关键的一个字,不管是《毛传》作者、孔颖达、朱熹,还是钟嵘、刘勰,以及朱自清、王文生等现代学者,都对“兴”的探究发生浓烈兴趣,历来的阐述叠床架屋,集合成一部独立的“兴”学研究史。陈世骧亦不回避对这一中国诗学关键字的研究,他仍旧从原始字源考证入手。陈世骧紧扣“兴”所携带的音乐基因作缜密考证,以为“兴”的原始构型乃初民合群举物旋游时所发出的歌呼。在上举欢舞的气氛中举物旋转,此即诗乐舞不分时期的艺术表现。到了《诗经》中,“兴”表现为复沓(burden)、叠覆(refrain),尤其是“反覆回增法”(incremental repetitions)等诗艺技巧。“兴”义初成的原始,初民热烈舞踊刹那,作为综合艺术的诗的“气氛”“诗情”由诗乐舞各要素综合完成;“诗”作为语言艺术后,其“气氛”“诗情”等由诗之韵律、节奏、结构、意象、色彩等形式要素综合达成。原始歌呼也好,诗艺技巧也好,“兴”所携带的歌咏、节奏、音韵、曲调等音乐成份一以贯之。

需要注意的是,作为一位有着新诗批评经验的批评家,陈世骧绝不满足于通过“原兴”揭示《诗经》音乐性起源和音乐性表现,其更深用意在:以“兴”的音乐性考掘来说明《诗经》“之所以特别形成一种抒情文类的灵魂。”[25]从而对接中国“诗”与现代抒情诗。通过对《诗经》具体篇章的批评分析,陈世骧反复论证“兴”具有的“熔韵律、意义和意象于一炉的强力”,“具有决定一诗风味和气氛的功能,时尔遽起以控制一首诗的面貌。”[26]也即是说,“兴”是诗三百属于一共通文类的“线索”和“机枢”,有着使碎乱成其整体、对立化成和谐、浑沌得其秩序的功能。以《关雎》来说,陈先生的批评令人耳目一新:

“关关雎鸠,在河之洲”不但先确立全诗的韵式,产生一套傍韵、协音、脚韵,使之振鸣于字里行间(“之”字和诗的音响效果也不无关系)。而且,全诗节奏的幅度是以感情的色彩来决定的,后者的形成主要凭藉开章的“兴”句。我们认为此诗的气氛十分“显目”,音乐效果和题旨交互渗杂,光影和色彩萦绕不去,复与诗的弦外寓义缠绵相生,如此以加深我们诵读《关雎》一诗时所经历的情绪变化。……一般《诗经》里的作品要达到这个境界都靠错综丰富而自然的音响布置,独特却不牵强的节奏,外加动人而新鲜如大自然万物初生时浑概的意象,这种种的核心就是“兴”,因为“兴”还保留着古老风格里歌乐舞踊紧密结合的精粹。[27]

细读这段批评文字,有几层意思不能不提:第一,《关雎》开篇“兴”句,通过确立全诗的韵式,产生一定的音响效果,从而决定全诗的感情色彩,继而控引了全诗的节奏幅度。第二,全诗的“气氛”“境界”“诗情”,或曰“感性冲击力”,由诗中“音响”“节奏”“意象”的综合协调、相互作用得以表现,由诗中音乐效果与题旨寓意交互渗杂、缠绵相生而得出。这里采用的显然是前述“有机形式”观下从形式之音乐性方面切入诗歌批评的路数。

陈世骧对于《月出》的批评,如出一辙,通过对“韵律与意念的交互感应”的缜密观察,认为这首诗“音响关系非常调和”“韵律协奏”“各种音律不断的回响,充满字里行间的光影色彩,此二者与诗中流露明显的节奏结合,产生诗的‘感动’力”[28]。类而推之,从“结构与命意”的相互关系看《出车》,“全诗六章里许多韵律都汇归于一系列震荡的意旨,时而并行,时而比照,维持彼此紧密的关系”[29]。再如,“轻快迷人的节奏,加上巧妙的变化和共鸣,反覆的声调和意象合作无间,这是《将仲子》感动我们的原因。”[30]种种批评,所依据的正是前述以声传意、声义相谐的理论。可见,声音泛化,曰音乐性、或曰形式,对于一首诗诗意传达的决定性意义,在陈世骧的具体诗评中得到了淋漓尽致的展现。陈世骧不厌其烦地在诗评中强调着“当前的事物即融入一套和谐的韵律和适当的节奏,如此以表达他们圆觉的思想和感受”[31]、“韵律与意义的结合——此乃来自原始‘兴’义进一步作用于全诗的结构”[32],其目标是“要把这种声韵上的价值与文义融汇贯通”[33]。从“兴”义挖掘到此批评准则,陈世骧也的确达到了要“把‘兴’从所谓‘六义’的困境里带开,重新加以估量”[34]的目的。杨牧曾经说陈先生“读现代诗,带着读古典的诚意和耐心”[35]。由上述看陈先生对《诗经》诗篇的阅读,又何尝不是带着读现代诗的视野和眼光呢?

三、“自抒胸臆”(self-expression)

对于抒情诗“自抒胸臆(self-expression)”这一要素,陈世骧在《诗经》中谈得并不多。因为从原始艺术解释《诗经》,陈世骧无法解决《诗经》篇章所抒之情,究竟是集体呼声还是个人情感这一问题。所以,陈世骧以《离骚》来解释“自抒胸臆”这一要素在中国诗中的原初体现。《论时:屈赋发微》是陈世骧讨论《离骚》的力作,是其晚年最为得意的文章之一,日本汉学家吉川幸次郎先生称誉此文“迥绝冬烘之说,为之拊掌称快”[36],杨联陞先生亦以为此文“胜义纷披,决是通人之论”[37]。对于写这样一篇文章的动机与方法,可以仔细读读陈先生写给杨联陞先生的信中的一段话:

卅年知心之交,家国之遭,番邦之遇,弟与兄所历所处多同,故兄之心境感受,以至病苦,多为弟所能体会而如分尝者。……弟文惟故意着笔于荦荦大端,所涉意广,而俱希于熟谙原文使其理见于本身脉络结构;所言望体,而试图复纳《楚辞》于文史哲之大传统中。[38]

此段自述字字含情,道来不外有三点值得特别留意:一是遵循其一贯的形式批评的路数,“使其理见于本身脉络结构”,也就是文中作者所采用的从《离骚》的结构秩序来追寻作者的情感脉络,并细致考察二者呼应相成的表现关系;二是“纳《楚辞》于文史哲之大传统”,即以“时间”为切入点和线索,在中国古代文化发展史的视野中考察屈原对于“诗的时间”的始创性意义,从而解释中国文学、文化对于“时间与存在”的独特认识;三是以“家国之遭,番邦之遇”的“心境感受”来对《离骚》作同情式解读。陈先生以为屈原写作《离骚》是宣称自己“面对失望的勇气”,以为陆机写作《文赋》是为了“以光明对抗黑暗”,这都是隔着时代风尘,对着历史人物做“心灵追迹”的知音感会。陈先生久羁异国宣讲中国文学,“虽信美而非吾土”,家国之思,离散之痛,正如时间之殇,把人抛掷其中,没有归途,唯有选择坚持,选择薪传中国文学文化来安顿身心。

具体来说,在《论时:屈赋发微》中,陈世骧首先要解决《离骚》一文对于中国时间观发展的节点性意义。以对“时”字的字源学考证和历史文化学梳理,检索辨析“时”字在历代文献中不同用法的语意变迁线路,陈世骧把中国文化对“时间”的认识分为四个阶段:神话的时间、历史的时间、哲学的时间和诗的时间。商代的甲骨文中“时”在构造上为,即“之”被置于“日”之上,意指时间上的某一点,保有着时间移动的意味,这是后世文献中“时”字意义衍变的原始基因。《诗经》中,“诗”或作为指示代名词解作“那个”或“这个”,或作为属性形容词意谓“准确”或者“对的”,都强烈地散发着符兆或神佑的意味,内蕴着时运与命运的涵义,是充满着神话色彩的时间。到《论语》《孟子》等儒家经典中,中国人思维脱离神话领域进入人事,“时”字主要指适用于人类某活动的天时或适宜的季节,是较为严格的历史的、传记的时间观。《庄子》不仅给予“时”字完全的、涵盖一切、高度抽象的意蕴作为“时间”的合法名字,更于哲学上走向时间应有的含义——“时间”与“存在”的密切联系,所以本质上是一种哲学的时间观。认同了时间与存在的关系,即认同了时间的主观性。庄子充分了解时间的“转瞬即逝”是人类所有焦急、担忧、质疑、摩擦与存在的恐惧的来源,面对因“时间”之于个人短暂生命所引起的惶恐不安,庄子教我们“安时”“处顺”。在对待时间的态度上,孟子是实证主义的泰然,庄子是超越的安详,二者都是哲学的、客观的态度。直到屈原,对时间所采取的情绪姿态则是面对犯难的激动情绪,是摇荡心灵的主观主义。由此观《离骚》,陈世骧以为:

屈原——以绞痛的自我意识及悲剧的英雄主义玺印中国诗的第一人的声音。[39]

诗中压倒一切的力量以及直接感人之处乃来自他处理时间和事件时所采取的悲剧性的高姿态以及强烈主观的调子。尽管他本身是一长篇又是一叙述或戏剧化的文学,它可说是一高亢的抒情诗,一哀曲。[40]

时间以与个体完全合一的姿态组入诗中,时间、个人、命运、世界、生命变成了同义词,“人在时间中”或者说“存在于时间里”成为诗的主旨。诗人被时光所驱、与时光赛跑、与时光抗衡,对时光不返深层感伤,要耕耘、发展其德性、品质以抵抗时间蹂躏而产生的焦急,成为《离骚》全诗反复渲染的情感基线。诗中震人心坎的力量即来自这种感情,这感情又源自最深层的人生关切。所以陈世骧以为诗人屈原始创了“诗的时间”(poetic time)——“它剖白人类所有的心绪,居于最深刻的人类的焦虑中,与人类在时光之流中面临的‘存在’、‘自我身份’问题相搏斗。”[41]这种对于《离骚》的表现主义叙述,亦印证了司马迁所谓的“离骚者,犹离忧也”的主旨解读。虽然陈先生承认《离骚》的“长篇”“叙述或戏剧化文学”的表现形态,但由于其强烈的“主观性”,文中“几乎使人不能负荷的激情的呐喊”,使得这374 行的诗篇“基本上是自传性的”[42],所以是“一高亢的抒情诗,一哀曲”。事实上,陈世骧这一观测视角,得自西方时间理论的充分发展,以及现代主义、存在主义对普遍人性的关注,这从他文章中对西方时间理论的详切征引足可看出。

需要注意的是,陈世骧对《离骚》的具体批评有着浓厚的形式批评的意味。陈先生明确表示自己不满于《离骚》研究史中各种道德的或意识形态的解释、各种外在的琐碎细节考证、各种从其外缘入手的人类学批评,他希望把读者的注意“带向这重要作品的内在结构,以保留诗篇的有机完整性。这有机完整是全诗感人力量的来源,是全诗的可了解的全结构发展的动力所在”[43]。他以为在《离骚》中,“时间”是统驭全诗抒情文句成为一有机整体的秘钥。首先,随着《离骚》的篇章结构逐次展开,一个伟大的中国式悲剧英雄被推到前台。这个英雄一出生就被投进时光之流,在其中浮沉奋斗,或沿其波而上,或逆流以抗衡,作高蹈的旅游以追寻理想、永善及美的荣耀,他对自身的德行、本质、存在竭力地坚持,最后的挫败中,在悲剧的宁静与屈从的片刻里向时光称臣。其次,通过对《离骚》意象选取的分析,发现这些意象不管是取自自然界还是人间,都关乎移转与变易,瞬间凋萎的花卉、容易失去光泽的玉,与诗人所追求的女性、所仰慕的君主,都在时间的流徙中抛掷了他,逃避了他。在中国文化中,天网恢恢疏而不漏,时间化身命运,就如天网,网住每一个置身其中的个体。区别在于在“时间与人的对峙”中,英雄不惜以死亡的痛苦来支撑其纯粹理想,众人则演绎不断妥协的、反复无常的人生戏剧。由此可见,时间维度之于理解《离骚》、理解中国文化的重要意义。在中国文学中,时间不可抗的流动,常被用来暗示命运的力量。没有人格意志来运转无穷时间,化作命运的洪流不断地推动着个体,一切都只能是可怜的改变着。中国人的悲剧意识正来自对这种时间变化的感伤,形成一种笼罩中国诗歌的氛围,形成一种特有的中国式的悲剧,陈世骧命之为“宇宙之悲哀”(cosmic sorrow)——与吉川幸次郎的著名言论“推移的悲哀”遥相呼应。

同样的批评思路亦出现在陈世骧对《天问》和《九歌》的解读中。“时间”在《天问》中有结构全诗的意义。其一,《天问》全诗笼罩着令人沉思的时间感与流转感,时间主线统领全诗的文句次序的展开,一百七十个问题显示了时间顺序——“始自没有日期没有时间的混沌,然后是时间的开始,产生了神话和传说,然后是人类一连串的历史。”其二,诗人仅发问无意停下来等候回答,“这样的文学形式正效劳于这伟大诗篇的写作动机”,因为“这些瞬间与扰人的问题最恰当的处理就是没有答复,因为时间正流走,铲平所有的问题。”其三,诗人一连串激烈、迅速的发问,并非在客观沉思或冷静思考的心态下提出,而是在深深地被困恼的摇荡的心灵状况下的发问,诗人对时间的观念完全是观感的,是强烈的主观时间、情感时间,也即“诗的时间”[44]。

对于《九歌》的分析亦如是。虽然学界从历史学和人类学角度对《九歌》的研究可以予人启发,但“这两种研究的大旨和结论往往脱离作品本体,致使文字内容显得割碎零离”,所以陈世骧希望用结构分析的方法来解释《九歌》文字的统整、内聚和连贯。首先,《九歌》虽是为宗教行礼中的表演而写,但仍是个人心灵创作,“人性的基本思虑与情感在《九歌》中从头到尾织梭往复,以高度诗化的宗教形式及一种神话似的世界观点来表现出来。”其诗题爱情、生命、死亡、命运,其情感渴望、思慕、离合等,为全歌经营的重点。其次,“生命化的时间和空间”是贯穿全歌使成一气的两个主要因素。陈先生以为,“这篇歌的深悲之思因为人类英雄在空间里的长途征涉、在时间里的永不归返,以及终被奉为永恒无限中的英灵,而显得更为沉痛深刻”[45]。“时间”被主观感知可以成为情绪的对象,可以借生动适恰的意象存在文本中,又是结合各歌成为一有次序之全章的纲线,是各部分的内聚统整的凝聚力。

从陈世骧以“时间”为切入点对《离骚》《天问》《九歌》的文本分析的思路看来,他无非是想说明两点:一是将文学批评的维度从文学外部批评召回到对文学文本的形式层面、结构层面进行批评;二是从“时间—存在”的相互映照关系中,通过文本中时间形式——即人与时间对峙过程中,所体现出来的各种对生命、对爱情、对理想的主观感受——的分析,来说明屈原诗作“自抒胸臆”的特质,从而说明《楚辞》的抒情文类性质。进而,对于以个人情感的流露为真义的抒情诗文类来说,《楚辞》不愧为中国抒情源头,这是陈世骧的论证逻辑。

四、结语

综合来说,陈世骧无意于宏阔的理论建构,而是精心于具体的批评实践,其“中国抒情传统”论断的提出与其长期的文学批评实践密切相关。从新诗批评到古典诗批评,陈世骧保持了对“形式批评”的偏爱,在“有机形式”观的指导下,通过对《诗经》《楚辞》的细读批评,从“形式—内容”层面明晰了中国抒情诗文类“言词乐章(word-music)”“自抒胸臆(self-expression)”两大要素。陈世骧细密的字源学考证、精微的文学批评,离不开西方相关理论与方法的启示。陈世骧文学批评视域中的“抒情诗”,本质上是一个以西方理论与方法再发现中国文学特殊性的定义。正是由于对西方抒情诗论、有机形式观、文类理论等的汲取借用,陈世骧才能在文学批评实践中,于古典中读出新意,于中国文学中读出可沟通于西方抒情文类的特质,并进而结撰出“中国抒情传统”这一论题。

①[16]陈世骧:《论中国抒情传统》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第5 页,第5 页。

②⑩[11][12][21][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]陈世骧:《原兴:兼论中国文学特质》,《陈世骧文存》,辽宁教育出版社1998 年版,第144 页,第174 页,第173 页,第165 页,第148 页,第165 页,第165 页,第165-166 页,第166 页,第169 页,第173 页,第170 页,第173 页,第174 页,第167 页。

③⑧陈世骧:《姿与gesture——中西文艺批评研究点滴》,《陈世骧文存》,辽宁教育出版社1998 年版,第39-40 页,第39 页。

④陈世骧:《中国诗之分析与鉴赏示例》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第280 页。

⑤⑥⑦[14][15][20]陈世骧:《时间和律度在中国诗中之示意作用》,《陈世骧文存》,辽宁教育出版社1998 年版,第56 页,第54 页,第51 页,第50 页,第60 页,第54 页。

⑨陈世骧:《中国诗之分析与鉴赏示例——一九五八年六月七日在台大文学院第三次讲演辞》,见《陈世骧文存》,辽宁教育出版社1998 年版,第76 页。

[13][39][40][41][42][43][44]陈世骧:《论时:屈赋发微》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第174 页,第145 页,第179 页,第172 页,第175 页,第175 页,第174-175 页。

[17][18][19]陈世骧:《中文意象之重塑》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第310 页,第311 页,第307 页。

[22]陈世骧:《寻绎中国文学批评的起源》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第22 页。

[23][24]陈世骧:《中国诗字之原始观念试论》,《陈世骧文存》,辽宁教育出版社1998 年版,第20 页,第23 页。

[35]杨牧:《伯克莱——怀念陈世骧先生》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第375 页。

[36][37][38]杨联陞:《〈陈世骧文存〉序一》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第3 页,第4 页,第3 页。

[45]陈世骧:《〈楚辞·九歌〉的结构分析》,《中国文学的抒情传统——陈世骧古典文学论集》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第201 页。