纵横波联合勘探在地质异常调查中的应用

2023-10-19顾勤平赵启光王金艳

杨 浩 孟 科 顾勤平 赵启光 王金艳 蒋 新 杨 云 王 维

(中国南京210014江苏省地震局)

0 引言

2016年2月,在连云港市堆沟港镇化工产业园第四系覆盖区先后出现多个泥浆涌出异常点,异常点连线近NW—SE方向展布,有专家认为冒浆点下方可能存在隐伏断裂,也有学者认为其下方可能有管道敷设。针对该地“冒泥浆”异常事件,初始方案中包括:①查看冒浆点、走访调查周围环境,查找地下管线、调查附近施工情况等;②取宏观异常点泥浆、附近土样、水样进行化验,对比分析;③开展浅层地震、地电、地磁、重力等地球物理勘探;④开展坑探、槽探、钻探等岩土工程勘察。基于第四纪地层较厚、场地条件限制、探测方法的分辨率、经费限制等因素的综合考虑,采用周边环境调查、土壤水样检测、浅层地震纵横波联合勘探、浅层探槽挖掘等方法,查找泥浆来源、泥浆上涌的原因,并综合判断该异常是否为隐伏断裂活动影响所致。

冒浆点异常带位于江苏第四系覆盖区,无法直接观测并判断其影响因素。因此,采用合理的探测手段来探测该线性冒浆带是否由其下隐伏断裂构造所导致,是一件有意义的工作。浅层地震勘探具有高分辨率及高精度特点,在城市隐伏断裂构造探测中得到普遍应用(刘保金等,2002),可作为查明该区地层结构和构造的首选方法。然而,不同的地震勘探方法和工作参数,其有效探测深度及纵向分辨率也有所差异。在本区采用纵波反射勘探方法探测埋深大于200 m的基岩面是可行且有效的,但用于探测埋藏较浅的第四纪地层结构分布和垂向落差较小的地层则因方法本身分辨率而受限。近年来,对于不同深度的目标层探测,多种浅层地震勘探方法的联合应用在国内多个地区得到广泛应用(柴炽章等,2006;刘保金等,2011;Gu et al,2018)。例如:柴炽章等(2006)在银川新渠梢试验场通过浅层地震勘探的多层次探测,查明了主断层的空间位置、上断点埋深和活动性等重要参数;刘保金等(2011)在三河—平谷地区采用浅层地震纵波、横波多次覆盖反射以及初至波层析成像技术,获得了目标断裂的活动性和构造特征;Gu等(2018)采用多层次、多手段的浅震勘探技术,不仅有效定位了栟茶河断裂的空间展布位置,而且得到了其不同埋藏深度的产状等特征;马董伟(2019)通过对纵波反射法、横波反射法和地震层析成像法进行相互比较和综合分析,在新沂活断层探测中取得良好的勘探效果。

联合勘探可以弥补单一地震勘探方法的不足,可为隐伏断层探查和地质异常判别提供可靠依据。针对本次工作对象——冒浆异常点的地震地质条件,采用浅层地震纵、横波联合勘探方法,按照“由深到浅、分步探测”的工作思路,获得40—540 m深度范围内高分辨率的地层结构,实现了自基岩顶面至近地表的地层结构及可能隐伏构造的有效探测,确定了异常点线性带下方不存在隐伏断裂构造,也没有第四纪地层受重力坍塌等作用产生的地层落差现象,为地震异常的落实工作提供了重要的基础资料。

1 测区地质和环境条件概况

1.1 地震地质条件概况

冒浆异常点位于江苏省连云港市堆沟港镇,工区内公路交通发达,水网密布。根据连云港1∶200000基岩地质图(江苏地矿局区域地调大队,1983)资料揭示,异常点所处测区基岩顶面埋深约200 m,基岩时代为震旦纪(Z),第四纪地层埋深约140 m,晚更新世地层埋深约80 m。如图1所示,冒浆点异常带附近存在NW—SE向展布的前第四纪断裂——嘉山响水次级断裂,与冒浆异常点相距不到2 km,此次地质异常是否与该断裂相关,有待地球物理证据予以核实。

图1 区域断裂(a)及浅层地震勘探测线位置分布(b)Fig.1 Distribution of regional faults (a) and shallow seismic exploration lines(b)

该地区沉积层总体上由NW向NE逐渐增厚,沉积物在垂直方向上呈二元结构,下部为新近系及第四系中下更新统的河湖相沉积,砂层具有颗粒粗、层数多、厚度大的特点;上部为上更新统和全新统的海相和陆相沉积,砂层具有厚度薄、层数少的特点。近地表50 m以浅主要为全新统海相灰色粉质黏土、淤泥质黏土和淤泥,淤泥层埋深一般在2—20 m,具有大孔隙、高压缩性、低强度等特点。松散层内的泥、砂沉积物所具有的波阻抗差异给浅层地震勘探工作提供了应有的物性基础。

1.2 场地环境条件概况

根据卫星图和现场踏勘结果,场地周围工厂较多,对地震勘探数据采集有一定干扰。对此,采用具有互相关技术的可控震源,尽可能抑制周边环境干扰。目前,在城市活动断层勘探中,主要采用浅层地震反射勘探方法(何正勤等,2007),利用反射剖面上丰富的反射波组特征来判定断层的存在并确定其产状等基本参数,该方法在断层定位及其特征判定上具有较高精度(方盛明等,2002;邓起东等,2003;刘保金等,2008;李大虎等,2010)。经过对各种地质资料的查阅及现场踏勘,近垂直于异常点线性连线布设CL1和CL1jm两条浅层地震勘探测线,测线起点重合,走向NE—SW,其中CL1测线长度为897 m,CL1jm测线长度为574 m。2条测线位于靠近冒浆点的道路上(图1),图中纵波单炮点位跨异常点线性连线沿工厂内部道路排列,易于施工,符合工作开展要求。

2 数据采集及资料处理

2.1 测线布置与观测系统

鉴于该地区基岩面埋深约200 m,且施工区域位于工厂密集区,常规叩击横波反射勘探法的有效勘探深度通常小于50 m。为压制过往车辆和测线附近产生的干扰噪声,本工程使用KZ03型车载纵横波一体式可控震源(河北北奥公司生产),其最大出力29.6 kN,抗干扰能力较强。使用S-LAND全数字化高密度地震勘探数据采集系统(美国HPI公司生产),并配置28 Hz纵、横波两用检波器,可根据工作需要配合震源进行纵、横波之间的模式切换,是强干扰条件下开展隐伏断层探测的有效技术手段。

本次浅层地震勘探采用对同一条测线进行加密的方法,分别运用纵波勘探与横波勘探,并根据不同目标层分别设计观测系统,测线位置见图1。为提高断层定位精度和成像效果,经现场试验,CL1测线选用纵波勘探方法:检波器90道接收、道间距3 m、最小偏移距36 m;CL1jm测线选用横波勘探方法:检波器90道接收、道间距2 m、最小偏移距1 m。

上述2条测线中,CL1纵波测线用于查明是否存在基岩断裂,若存在则继续追踪破裂面是否延深至新近系甚至第四系;若不存在,则通过CL1jm横波测线探明浅地表地层内是否存在因重力坍塌等作用产生的横向地层落差,或是否存在位于近地表的地下管线。

2.2 反射资料特征和数据处理

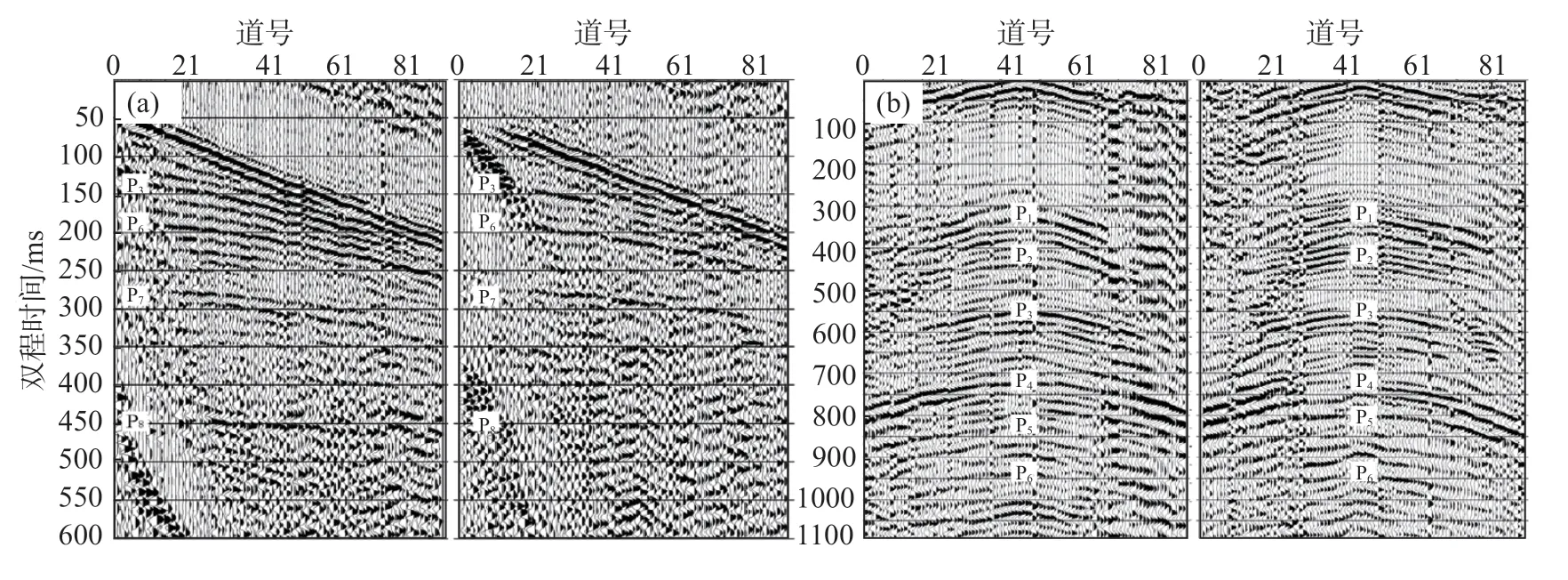

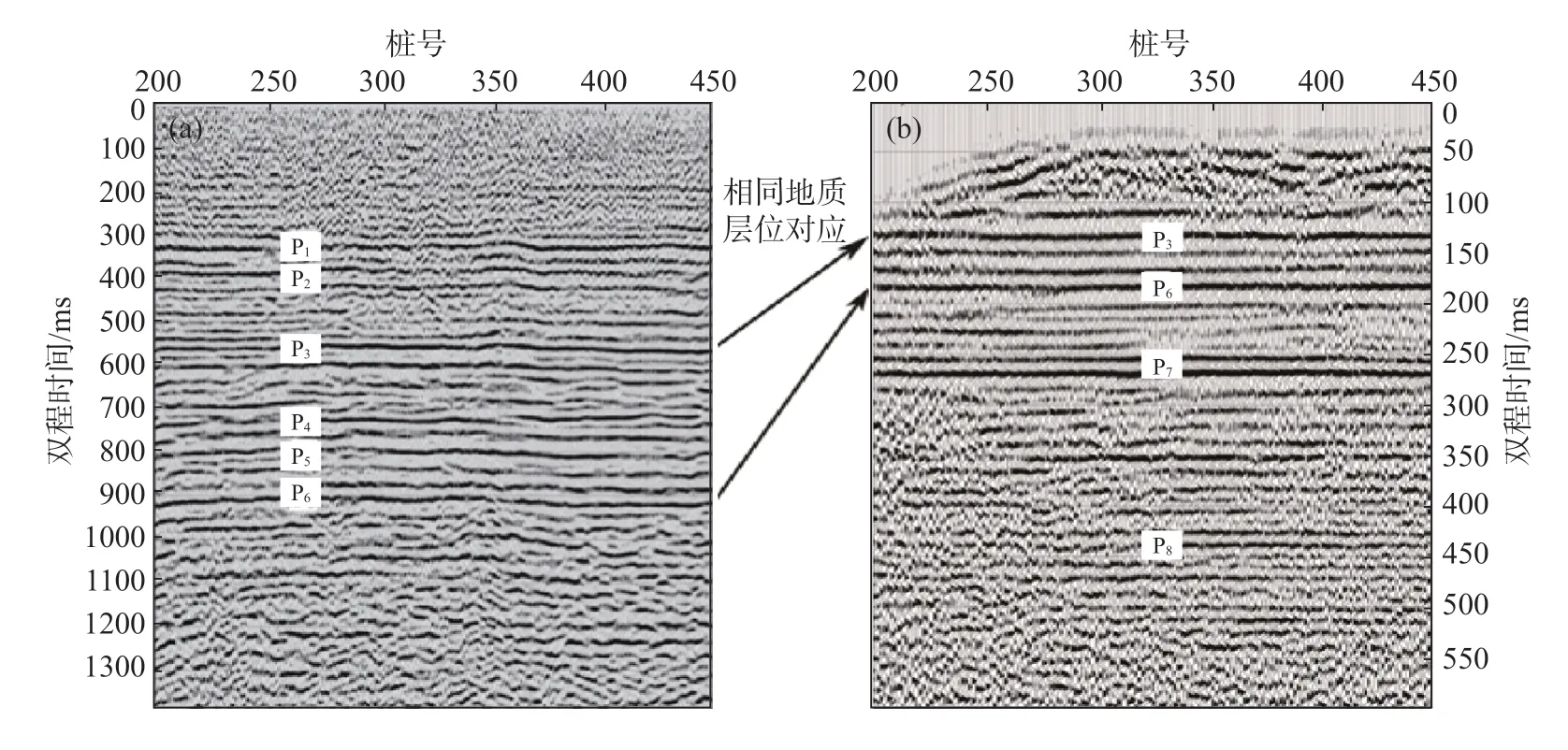

在不同工作方法的浅地震共炮点道集记录(图2)上,不同深度的地层界面反射波清晰可见。在纵波地震记录上,可分辨出130 ms(P3)、180 ms(P6)以及270 ms(P7)3组反射波同相轴,450 ms(P8)同相轴则因埋藏深度较大、基岩顶面为能量强组断面等导致能量相对微弱,经多次覆盖技术叠加可在地震时间剖面上显示(图3)。而在横波记录中,不能分辨深层反射波P7、P8,但能清晰分辨P6及更浅部分的同相轴P1—P(5图4)。由此可见,在进行地震数据采集时,根据所探测目标层埋深和精度要求,选择适当的探测方法和工作参数,采用由深到浅的顺序进行逐级探测,可获取不同埋藏深度目标层更高分辨率和探测精度的原始数据。

图2 纵波单炮记录(a)与横波单炮记录(b)对比Fig.2 Comparison of P-wave single-shot record(a)and SH-wave single-shot record(b)

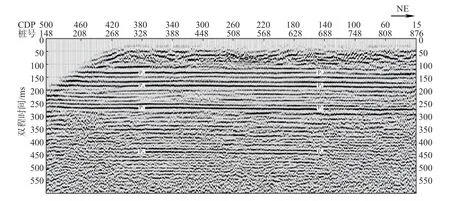

图3 CL1测线纵波反射叠加时间剖面Fig.3 P-wave reflection superposition time profile of CL1 line

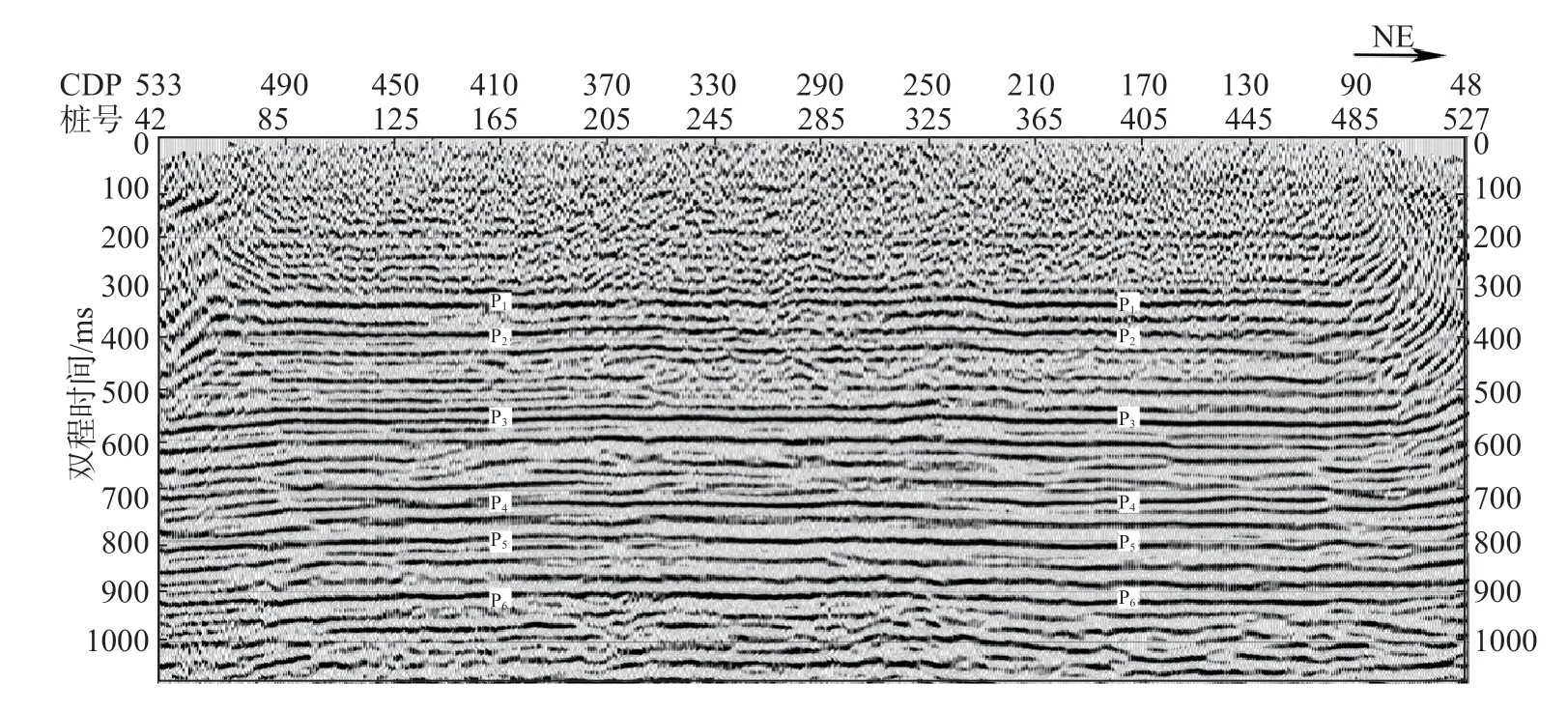

图4 CL1jm测线横波反射叠加时间剖面Fig.4 SH-wave reflection superposition time profile of CL1jmline

资料处理采用GRISYS8.0及epos2011地震反射处理软件,根据浅层地震勘探数据处理经验,结合此次勘探测区的目标层深度、地质构造特征、现场地震记录特点及各种处理流程的室内试验,设计以下主要处理流程:叠前去噪、带通滤波、F-K滤波、速度模型建立及速度分析、正常时差校正(NMO)、共中心点(CMP)叠加、叠后去噪等,并利用资料处理时获得的叠加速度,通过时深转换获得各层位深度。

3 剖面结果及特征

3.1 纵波反射勘探

图3是道间距为3 m的纵波反射勘探叠加时间剖面,为遵从“西小东大、南小北大”的原则,将剖面水平翻转,现剖面方向与施工方向相反。整个剖面在冒浆点的线性延长点上均无明显错断痕迹,叠加剖面呈现多个有效反射波组,包括松散沉积层内的P3和P6、基岩顶面P7以及基岩内部层位P8,未出现反射波组的断错、扭曲和变形等典型构造特征。根据叠加速度和理论的DIX公式,参考江苏地矿局区域地调大队1983年绘制的1∶200000基岩地质图等资料,初步作时—深转换,估算各个层位的实际深度分别约为90 m、140 m、220 m、540 m。

3.2 横波反射勘探

为使得纵波剖面140 m以浅的地层界面成像效果更佳,以便细致探查浅地层中有无第四纪活动断裂,在CL1测线与冒浆点线性延长线相交位置布设一条道间距2 m的横波加密地震勘探测线CL1jm,得到横波反射叠加时间剖面,见图4,可见:在双程走时330 ms—920 ms范围内,P1—P6六个反射波波组同相轴连续、清晰;对地层的纵向分辨率有了明显提高,即在同等埋深范围内分辨出更多波阻抗界面,有利于更好地对第四纪地层成像以及对垂断距离更小的隐伏构造进行判别。

CL1jm测线横波反射叠加时间剖面(图4)同样做了水平翻转,由剖面可见,冒浆点的线性延长点上同样无错断痕迹。经参考各种资料,并对各层速度进行计算,确定P1—P6各个层位的实际深度约为40 m、55 m、80 m、105 m、120 m、140 m。

3.3 超浅层纵波单炮

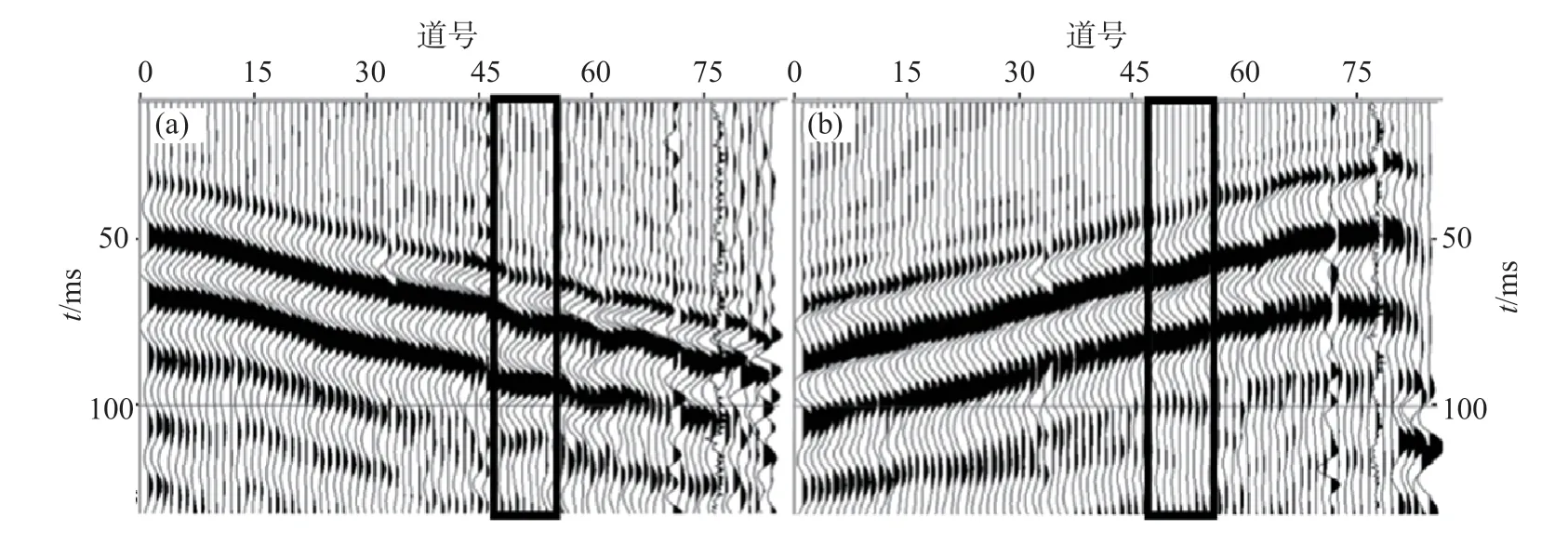

为确定近线性冒浆带下方是否有管线敷设,在优胜化工厂区近垂直异常带布设超浅层地震接收排列(位置见图1),共90道检波器,道间距1 m。图5给出接收排列正、反支共炮集单炮记录波形。由图可见,在正支和反支单炮记录中,直达波在第47—57道(跨度9 m)均出现到时迟滞现象。直达波是地震波在表层地层中传播形成的,其延滞表示地表附近存在低速体。

图5 跨冒浆线性带布设的超浅层1 m纵波正(a)、反(b)支单炮记录Fig.5 Ultra-shallow 1 m P-wave forward and reverse single-shot records across the slurry linear zone

根据《2016年江苏省灌南县堆沟港镇十队村土壤冒泥浆宏观异常落实报告》,人工浅层探槽挖掘结果显示,在上涌泥浆喷发点下方,发现一条连续、单一的泥浆上涌裂纹通道,通道中富含上涌泥浆,经检测,上涌物质来自场地上部普遍赋存厚层海相淤泥层,该层具含水量大、压缩性高、强度低、易触变等特点,表现在地震或荷载作用下易产生大的沉降、侧向流变等特征。裂纹水平走向和3个异常点的展布方向高度一致,倾向SW,倾角较陡。

3.4 纵波和横波的对比

采用不同探测方法得到的浅层地震剖面,同一深度的地层界面反射波的分辨率也存在明显差异。在横波剖面上,140 m以浅可以分辨出6组清晰的反射界面P1—P6;而在纵波剖面上,不能分辨P1、P2以及P4、P5界面,但可分辨位置更深的P7、P8反射界面(深度220 m、540 m)。在纵、横波勘探法中,横波对地层的感知更为敏感,因而对同一界面,采用小道间距的横波勘探,可在较浅范围内同时提高勘探的纵向分辨率和横向分辨率,对于地层的精细划分明显优于纵波勘探(王小江等,2010)。

纵、横波联合勘探的优势还在于,同一深度地层的反射波,纵、横波数据可相互印证解释。在本工程中,纵、横波速度比约为5∶1,横波波速低,波长短,最小分辨率可提高2—3倍。将纵波时间剖面显示比例尺放大后,2种剖面的重合部分(90—140 m),其波组特征基本能一一对应,如图6。

图6 横波剖面(a)与纵波剖面(b)对比Fig.6 Comparison of SH-wave profile(a) and P-wave profile(b)

基于横波的传播特殊性,采用横波勘探,有利于对潜水面以下的松散层进行探测(刘保金等,2012)。在测区内,若地层中的地下水饱和,则纵波速度将会降低,并显示在时间剖面上,故纵波勘探剖面具有多解性;而横波只在岩石或土体骨架中传播,对流体反应不敏感,其传播速度几乎不发生变化。因此,可以利用横波的这一特性,对纵、横波勘探剖面进行对比,往往能够得到更详细的分层,易于准确判定活动构造上的断点位置,并能更精确地对剖面进行解释。

4 总结与讨论

针对连云港化工产业园区地表该地土壤冒泥的浆异常现象,采用浅层地震纵横波联合勘探、浅层探槽挖掘、土壤检测、周边环境调查等方法,排除气候、地下管道施工和断裂通过等影响因素。本次浅层地震勘探工作共完成2条浅层地震勘探测线,其中纵波剖面查明在测线控制地段的有效探测深度范围内(埋深约90—540 m)无基岩断裂;横波剖面查明在测线控制地段近地表(埋深约40—140 m)亦无断裂和明显的地层落差。通过相同位置的地震纵、横波联合勘探法,排除了测线底下存在隐伏断裂构造或局部地层受重力坍塌导致垂向落差的可能性。跨异常带布设超浅层1 m纵波测线,单炮记录显示,在异常带下无管道敷设,但可见直达波在冒泥浆异常带附近存在走时滞后,表明表层地层内存在低速体,经由现场小型探槽验证,该低速体为位于地层2 m深度的淤泥层。

在本工程中,采用浅层地震勘探方法进行隐伏断裂探测,获得近地表至数百米深度范围内地下结构和可能存在的构造图像,其中不同工作方法提供的叠加剖面所反映的地层埋深和剖面分辨率是明显不同的。如本次工程的道间距3 m的纵波勘探能分辨90—540 m范围内的地层,而道间距2 m的横波勘探则能分辨40—140 m间的更多地层。由此可见,由于地震地质条件等因素的限制,单独用纵波或者横波勘探方法,不能全面反映地层情况,而纵横波联合勘探的方法,有效利用了纵波和横波各自的特性,二者相互佐证、相互补充,使得地震勘探在解决实际问题中兼顾了地层的浅部和深部,更有利于提高勘探的分辨率,得到一个更综合全面的结果。

本文撰写过程中得到连云港市地震局、灌南县地震局等相关职能部门的帮助和支持,在此表示感谢。