场所精神视角下宛南地区乡村景观风貌保护与复兴研究

2023-10-19季海迪王婷婷何延昊

季海迪, 刘 作, 王婷婷, 何延昊

(1.南阳理工学院 河南 南阳 473004; 2.南阳市建设工程质量监督站 河南 南阳 473009)

从田园诗人王维笔下,可以看到自古以来中国人对于乡村的依赖与热爱,他用诗词表现出了一种和平宁静、闲适淳朴的乡村景观风貌。也正如霍华德“田园城市”中所描述的,将城市、乡村以及城乡平衡作为三级磁体,代表一种城乡平衡的田园城市理想。乡村景观与城市景观有着本质上的区别,是人们寄托情思的重要载体。然而,在过去的几十年中,我国经历了巨大的社会和经济变革,城乡景观风貌发生了翻天覆地的变化,城市与城市、城市与乡村在信息化浪潮下越来越趋同,“城不城,乡不乡”的风貌一度让城乡景观营造陷入了困境。而今乡村景观正在经历一种悄无声息的变化:聚落居住建筑风格统一化,布局格式化,河塘、沟渠硬化,乡村植物城市化等,这些严重破坏了乡村原有的生态和人文气息,使得传统的乡村景观风貌逐渐退化,乡村特色和生发乡愁的场景氛围受到了严重干扰。本文在结合国内外乡村景观风貌保护与建设的实践基础上,对南阳市“宛南”部分乡村村落空间赋予的文化特征和空间组合生态要素进行重点调查研究,提出基于场所精神的“宛南”地区乡村景观风貌保护与复兴的相关策略与思考。

1 场所精神与营造

在中国传统文化里“场所”一词的核心内涵就是“在”。东汉许慎的《说文解字》归纳了前人对于“在”这个字的理解,认为“在”表示有草木从土地萌发,直到枝繁叶茂的状态,因此“在”与地相关,在一个地方要生根,就要跟环境相结合。比如说,一栋建筑、一棵树、一座桥都可以是“场所”之“在”的标识物,它是由具有历史记忆的空间和当下生活的空间共同构成。当我们身处一些有场所感的、通过历史和社群塑造的空间环境当中,我们会非常直接地感觉到扑面而来的人的精神,即使场所中现在没有人,我们也能从场所中感受到人的存在,而有人的地方我们会更直接地听到喧闹、看到人群,然后体验到这些不同场所反映的生活内容和人的心情。

场所精神[1]的核心就是对场景特征的挖掘,它包含3个核心内容,即物质的空间、人的活动、蕴含的文化和意境。人对场所的体验可以通过方向感和文化认同感这两种方式。方向感是让人明白自己所处空间的特点,使人产生安全感,文化认同感是人通过体验空间中蕴含的场所文脉,激发人心灵的归属感,与人的心灵产生共鸣[2]。场所的营造主要体现在空间、文化、时间3个维度上,空间维度就是要全方位体现地方的特色和特质,文化维度就是融合当地民风民俗,时间维度就是景观应该是连续的,应体现出过去、现在和未来。

乡村所呈现的“场所精神”从另外一个角度讲就是“乡愁”,通过场所的营建,进而使得人们构建乡土情怀、缠系故土情结。重塑符合时代审美的乡村景观,提升乡村的社会关注度和影响力,在推进乡村振兴背景下,体现城乡景观风貌及其“场所精神”载体的差异化,真正建设出宜居宜业和美乡村。

2 乡村景观与乡村景观风貌

2.1 乡村景观

乡村是人居环境重要的组成部分,占据了一个国家大部分的国土面积。乡村景观是兼具多重价值的、动态的复合景观系统,几千年来,一直处于不断的发展变化中,是一种具有明显田园特征的地域景观,主要呈现农业生产和农村社会、生活场景及其文化特征,与乡村自然地理环境和社会经济发展息息相关,并且历史沉淀厚重,文脉传承绵长。

王向荣认为乡村景观是没有设计师的风景,是能够繁育和生长的,是一种真实的、友善的景观,同时还是一种寄托信仰、蕴含文化的景观,是乡民们劳作的结晶[3]。刘滨宜认为乡村景观是具有特定景观行为、形态、内涵和过程的景观类型,包括农业为主的生产性景观、粗放的土地利用景观、特有的田园文化特征和田园生活方式[4]。王云才认为新时期的乡村景观是融合景观要素、景观空间格局、景观过程和景观感知的多重概念,它包括实体要素在内的物质要素,还包括环境伦理观念、文化习俗、宗教信仰、生产方式等精神要素[5]。林箐认为乡村景观要素包括自然景观、农业景观、聚落景观等,它们通过有机融合形成了复杂而多样的乡村景观[6]。

综上所述,乡村景观的内涵主要体现在社会性、自然性和地域文化3个方面。乡村的社会性主要体现在居民点较分散、人口密度较低,家族聚居现象较明显,地方习俗较浓厚;乡村的自然性主要体现在乡村独有的田园风光及自然山水,乡村的生态环境是村民生存和发展的基本条件,是乡村经济发展的基础;乡村的地域文化主要依托乡村世代传承的文化观念和当地习俗。

2.2 乡村景观风貌

在《辞海》一书中,“风”的意思为“风俗、景象、风韵等”,是体现非物质要素的社会人文范畴,“貌”的意思为“风采容貌”的意思,是体现物质层面的外在表现,所以“乡村景观风貌”可解释为乡村景观在隐性的非物质层面和显性的物质层面所展示出的乡村景观的内涵美和外在美。其中非物质层面的隐性要素包括传统习俗、民族文化、风土人情、文学艺术、历史传说、名人轶事等,体现乡村的内在美;物质层面的显性要素是聚落建筑、乡村布局、山水林田塘等,体现乡村的外在美。“景观风貌”较之“景观”更多地强调了地域性、文化性和历史性,是建立在知识储备和经验积累基础上的综合体验,并传达了乡村景观给人的主观感受[7]。因此,乡村景观风貌是自然景观和人文景观相互影响下所呈现的乡村社会人文特征与物质环境特征及乡民的精神面貌。

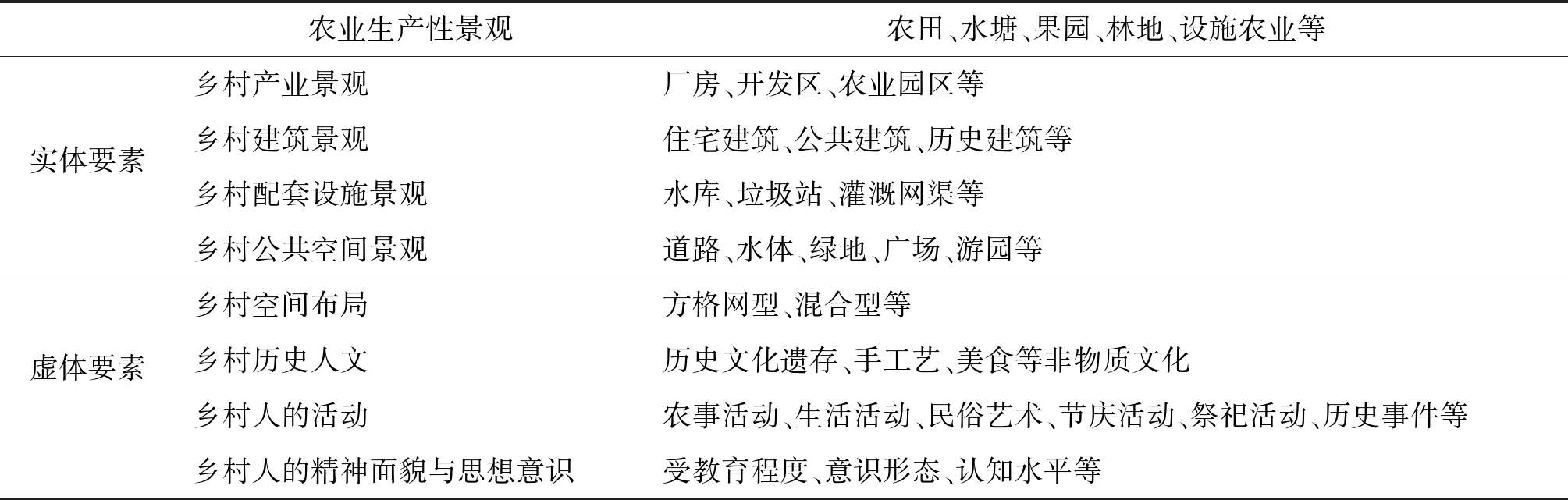

笔者认为乡村景观风貌包含两个层面,一是乡村实体景观要素所呈现出来的风格与特征,如建筑、农田、水体、广场等,二是乡村空间格局、乡村历史人文、乡民的生产生活和文化活动、乡民的精神面貌和思想意识等虚体要素(如表1),这两个方面在相当长时间内有机融合、协调共生,才形成别具一格的乡村景观,及从中生发出的乡村气息。

表1 乡村景观风貌的要素构成

3 南阳市宛南地区乡村景观风貌存在问题

本文研究对象为南阳市宛城区南部黄台岗镇所辖区的乡村地区。黄台岗镇地处南阳盆地中心白河冲积平原地带,地势平坦,位于南阳市南15 km处,全镇辖20个行政村,105个自然村。本研究选取黄台岗村、万湾、范蠡村(三十里屯村)、刘宋营村、画家村(岳庄村)、项寨村、西田里村7个具有代表性的村落为研究对象。其中,黄台岗村、项寨村、刘宋营村、画家村为河南省美丽乡村建设试点,范蠡村为河南省传统村落,万湾、西田里村为一般村落。

3.1 宛南地区乡村景观风貌现状

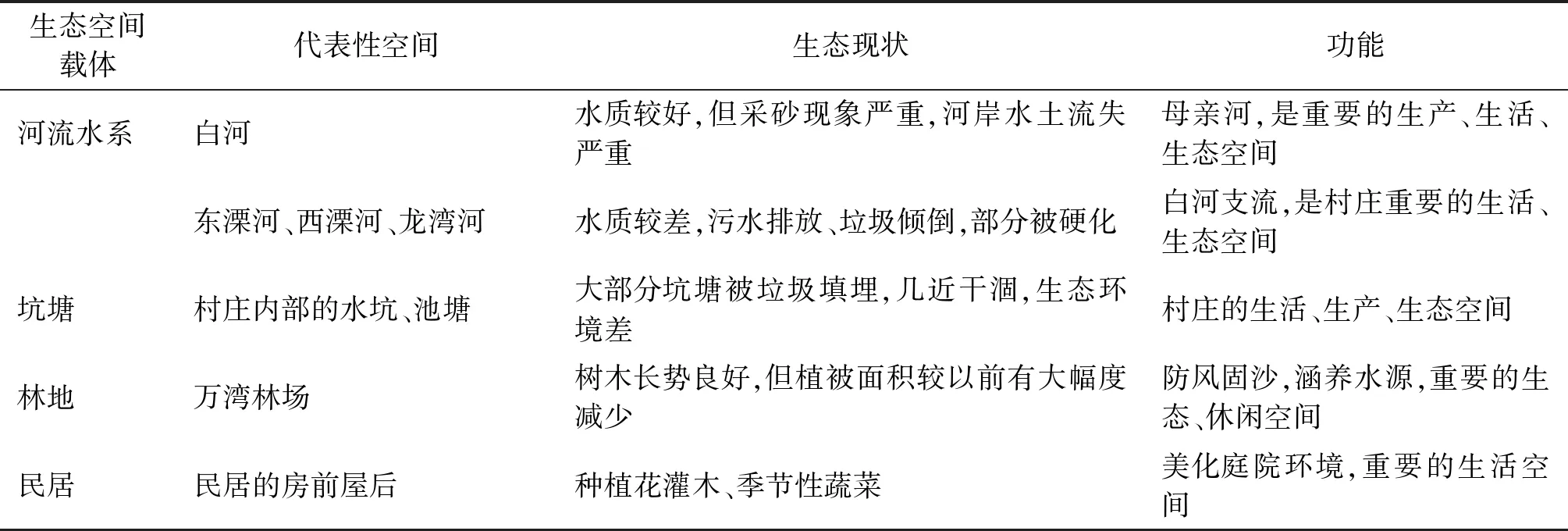

通过对选取的7个有代表性村落的景观风貌进行实地走访调查(如表2和表3),其景观风貌状况存在较大差异。其中,画家村环境优美,植被郁郁葱葱,龙湾河蜿蜒曲折,众多画家来此设立工作室,文化气息浓郁,保存有大片相对完好的青砖小瓦房,凸显出古朴自然的景观风貌。范蠡村是河南省优秀传统村落,毗邻白河,是商圣范蠡的故里,村中有范蠡祠遗址、千年老柏树、汉代石刻、赵子龙墓碑刻、山陕会馆碑刻、豫西南党组织会议旧址,历史人文场所丰富;由于受到现代化的建设浪潮冲击,村中保留有不同时期的传统民居,但是有特色的历史建筑较少,不能充分凸显其历史文化底蕴,但整体来看,景观风貌较好。刘宋营村为中共南阳支部诞生地,村庄卫生清洁、环境整齐有序、绿化栽植美观,是一个现代化的美丽乡村示范点,呈现出了景观风貌的新气息。黄台岗村和项寨村景观风貌不及刘宋营村,有待予以整理提升。其他两个村落为一般村落,其景观风貌为南阳地区一般村落普遍呈现出的较为凌乱的状态,需要下大气力进行营造建设。

表3 乡村生态空间分类

3.2 南阳市宛南地区乡村景观风貌存在的问题

3.2.1 乡土元素、地域文化挖掘不够

在乡村景观风貌的塑造中,合理运用乡土元素和地域文化是凸显景观个性最直接、最有效的手段[8]。乡土元素包括乡土手工艺、传统设施、乡土动植物、特殊地形地貌、特色种植、传统特色的生产生活用具等。这些乡土元素在南阳市宛南乡村景观建设中的展现较少。调研发现,画家村的庭院景观和村庄开放空间的打造,展现出了一些当地的乡土元素(如图1和图2),范蠡村也搜集了不少传统生产和生活用具,但没有被充分利用,也没有与空间场所进行有机组合(如图3)。其他村落关于挖掘并展现乡土元素,进而打造出其村落独有的乡土景观方面,观念缺失,工作滞后。另外,适生乡土植物栽植的比例普遍较低,导致乡村植物景观的营造“趋城市化”现象严重。造成这一现象的根本原因是:乡土特色认同感的式微、乡土景观空间城镇化现象严重、乡土自然景观被不断弱化。乡土文化是村庄文化的实质性内涵,也是村庄景观的灵魂。调研发现,宛南地区的乡土文化及其村庄文化正在加速逸失,乡村人口的流失和乡村文化活动的停滞是其主要原因。

图1 画家村乡土景观元素运用

图2 画家村乡土景观元素运用

图3 范蠡村收集的传统生活、生产用具

3.2.2 基于场所精神的表达手法粗略,缺乏文化内涵

大部分乡村景观在场所精神营造方面较为浅显,缺少精心打磨的景观空间。诸如简单的乡土元素堆砌、墙绘、石牌坊、用现代材料及工艺修建的粗糙的仿古建筑等,普遍缺乏文化内涵,给人想象、回味的空间较少[8]。

特别是,村庄缺乏整体的、合理的规划,致使景观布局不合理,景观序列感较差,景观节点的空间布局凌乱,难以形成良好的归属感和认同感。还有一个问题就是,重要景观节点没有专业人士参与设计、施工,导致景观质量差。这样的无序化建设,不但影响原生态的村容村貌,而且还进一步地破坏了原有的较完整的乡村景观风貌。

3.2.3 村民生态意识薄弱,乡村生态环境堪忧

长久以来,在城乡二元结构的背景下,乡村生态问题被边缘化,农民生态意识薄弱,乡村生态问题堪忧。近年来,随着美丽乡村建设和乡村振兴战略的实施,推动了乡村生态环境的改善,但长期积累的生态问题很难在短时间内解决。宛南地区村庄内部较为突出的生态环境问题是坑塘、河流作为村民倾倒垃圾、废水的场地,受到了较为严重的污染;植被覆盖率普遍较低,也是不可忽视的问题;村庄周边环境遭到了比较严重的破坏,例如,勾营村万湾林场紧邻白河,曾被称为“南阳的坝上”,植有上千颗柳树、杨树,是一个天然氧吧,但是,近几年来,由于干旱、采沙、病虫害等原因,这片林场大批柳树死亡,柳树被剥皮或被砍伐,林地在逐渐萎缩、荒芜。

3.2.4 缺少公共服务设施,忽视村民精神需求

公共服务设施与生态问题一样,亦是乡村的短板。乡村必要公共服务设施包括基础教育、医疗卫生设施、文化设施、体育设施、社会福利设施、商业设施。宛南地区乡村主要缺少的是医疗卫生、文化聚会、体育活动等公共设施和场所。笔者认为,文化、体育是陶冶情操,提升村民文化素养,增进交流,增强团结,培养良好群体意识的重要活动,其相应的场所不可或缺,在推进乡村振兴中应予以重视。对应村民的文化生活需要,注重精神建设,应适当增加乡村图书馆、青少年活动中心、老年活动中心设施等。同时,对诸如祠堂、小型庙宇、社戏广场等传统乡村文化场所进行必要的恢复建设很有必要。

4 场所精神视角下乡村景观风貌的保护与复兴策略

4.1 充分尊重地域文化元素,体现场所精神,延续场所“意义”

地域文化是乡村特色最直观的体现,挖掘并整合村庄特色景观资源,构建乡村文化基因库是场所精神营造的基础[9]。场所精神的产生依赖于归属感和认同感两个方面,场所精神的核心是认同感,认同感的基础是归属感。因此,构建乡村田园景观、挖掘民俗民风活动、整治乡村居住环境、营造乡村文化、营建特色景观等,使场地与人的情感能互相融合,进而实现场所的精神价值。

场所精神的核心是对场景特征的挖掘,它包含3个核心内容,即物质的空间、人的活动、蕴含的文化和意境。因此,依托场所精神的核心内涵,乡村景观风貌的“场所表达”途径可从“物”“事”“意”3个层面来表达。

4.1.1 物

“物”的场所表达应该有时代感,在自然和人为双重作用下,随周围环境而变化,应通过富有乡土气息的建筑、景观材料、小品设施及乡土植物去直观地感知场所。

“物”作为景观实体要素,是人们能直接观赏到的乡村景观,主要包括村庄的内外部环境和设施,例如田园、建筑、道路、山水、场地、植物、生产生活用具等。首先,建筑是乡村环境中最重要的景观元素,其材料、结构、色彩、高度等对村庄的景观风貌起关键作用,将“老”与“新”有机融合,它能从一定程度上反映出村民的文化生活、精神面貌和时空秩序,也是人们对场所最深刻的理解。同时,应提高“新”建筑物的设计品质,与村庄的整体风貌相协调,一定要避免出现粗制滥造的“假古董”,应使之像是从这片土地上生长起来的一样;其次,村庄的外部环境,如农田、房前屋后、道路、游园、滨水等空间,是村民生产、生活活动和交往的重要场所。通过专业的设计、施工提升外部空间的品质,并鼓励村民参与其中;运用具有年代感的生活物品(如水缸、水槽、石臼、竹篮等)、生产器具(如犁、石磨、拖拉机等)作为主要的景观元素,建设富有乡村风味的小庭院、小花园、小菜园等就是得体的营造方法。进而使得房前屋后卫生清洁、物品用具摆放有序,以栽植南阳适生的乡土花卉灌木,诸如月季、菊花、梅花、梨树、桃李等,在美化庭院环境的同时,使房前屋后春华秋实,营造出宜人的诗意田园。

4.1.2 事

“事”是指发生在乡土地域上的人的各种活动,有生活活动、生产活动、民俗文化活动、历史事件等。乡村中的“事”是乡土特色的灵魂,是场所精神认同感的重要层面,也是活化和重塑乡土景观的重要途径。乡村聚落中的很多重要空间如建筑庭院空间、建筑前空间、道路空间、广场空间、游园空间、坑塘水系空间等承载着人们的日常农事活动、生活活动、民俗节庆活动等,是事件的“发生器”,聚合并留存着村民的行为、事件和记忆[10]。

宛南地区村庄内部的坑塘及周边区域空间,就是村庄人们的“公共活动中心”,是人们的日常交往、信息传递的地方,是人们凝聚乡情的核心空间地带。因此,应将村庄内部的坑塘、河流作为重要的公共开放空间予以整治和建设,使之成为真正的“村民会客厅”。

特色文化活动是展示村民精神面貌的直接途径,在乡村建设中,应重视文化设施的配置,如乡村文化礼堂、乡村社区图书馆等,鼓励并引导村民参与文化活动,丰富村民的农余文化生活,使其成为村民富有人文归属感的心灵驿站。另外,民间工艺及美食是民俗文化的载体,是当地文化的特色小品,具有历史、文化和经济多重价值。因此在乡村景观建设中应充分展示当地手工艺、特色美食等非物质文化。对此,画家村的村庄文化艺术氛围最为浓郁,开展了乡土艺术体验、节庆文化、爱心学堂等丰富多彩的民俗文化活动,有效提升了画家村的影响力和知名度(如图4和图5);比较而言,范蠡村的范蠡祠周边文化氛围较差,文化资源未得到很好的整治与利用。

图4 画家村“写生”

图5 画家村书法交流活动

重视讲好村庄故事十分必要。历史事件是乡土文化的重要遗产,是村庄的历史底色和文脉根系,在村庄景观规划时应对当地传统精神文化场所进行保护、复建和有效利用。诸如,红色文化场所、氏族祠堂、文庙、关公寺和当地民族英雄与圣贤历史人物祭祀场所等。将根植于所在地的历史事件进行挖掘和提炼,使乡村展现出良好的历史景观风貌。对此,范蠡村基于其悠久的历史和发生的很多历史事件,进行了很好的挖掘整理与传承探索(如图6)。

图6 范蠡村“迎新春写对联”活动

4.1.3 意

“意”主要是指乡村存在的物质和发生事件的升华,是人们对乡村景观的最为切身的体验和感受,是一种乡土意境[11]。按照表达对象的不同,乡村的“意”可分为淳朴的自然风光和天然生活气息两类,二者共同塑造了让人留恋和向往的乡村景观和氛围[7]。田园与山水的自然状态和天、地、人“三才”一体融合的哲学体验,闲适缓慢的生活节奏,鸡鸣鸟唱的天籁之音,花红果绿的绚烂七彩,触手可及的人文历史,采菊东篱的诗画农家等,其意味深远。人们身临其境,能够洗涤心灵,提升境界,开阔心胸。对此,农村厚实的乡土气息和田园风光的意境营造,是乡村振兴的应有之义,也是整治建设乡村空间环境的重要任务。

4.2 践行“绿水青山就是金山银山”理念,推动乡村绿色发展

绿色包含绿色环境、绿色建筑、绿色产业、绿色生活等方方面面,绿色发展倡导低碳、环保和可持续发展,强调取之自然并融入自然,与自然对话、与文化对话,其本质是一种“天人合一”的哲学式发展模式[12]。浙江省安吉县是践行“两山理论”的先行者,其中,高家堂村是安吉生态建设的一个缩影。该村将自然生态与美丽乡村完美结合,围绕“生态立村——生态经济村”这一核心,在生态保护的基础上,重点发展生态旅游和竹笋产业,形成特色鲜明、功能突出的高效生态农业产业布局,是乡村振兴中“生态+产业”的典范。

黄台岗镇域为平原地带,其西南部紧邻白河水系,生态资源丰富。其中万湾和范蠡村紧邻白河,且周边有大片林场,生态资源丰厚,在乡村振兴发展中可将其作为生态底色,探索特色产业,将生态优势转化为经济优势。笔者认为,应对村庄的林地进行抚育,充分利用林下空间,尽可能地去提高其生态服务功能和经济价值。特别是针对万湾村周边林场的提升发展,在对其进行合理养护的同时,林下既可种植经济作物、进行养殖,也可以种植一些季节性观赏花卉,吸引人们前来观光游览;依托白河空间优势,改善该区域河段的生态服务能力,营造多样化的水栖生态环境,生产出“水生态”特色的品牌产品,也是乡村生态的价值体现。

宛南地区的大部分村庄都有河流绕村而过,且村子内部有一些坑塘。画家村、西田里村、刘宋营村、项寨村、黄台岗村的生态环境优良,体现出人们傍水而居的优良人居生活环境理念。然而,在现代化建设浪潮冲击下,这些优良的人居生活理念被不断地销蚀淡化,因此,在做好村庄风貌规划的同时,应深入宣传“山水林田湖草沙”生命共同体理念,阻止一切污染和破坏环境的行为,健全乡村居民生态观念,树立绿色、可持续发展理念。

4.3 做好乡村规划引领,彰显乡村景观风貌特色

结合村庄实际状况,做好规划引领,把握乡村人、文、地、产、治、居要素,充分挖掘乡土特色,找准定位,科学创意,处理好场所的状态构成以及与其精神内涵实质融合关系。对此方面的成功实践例证是孟津县平乐村。该村地处汉魏故城遗址,具有深厚的文化积淀,并以“农民牡丹画”闻名全国,形成了以牡丹画产业为引领的“文创型”美丽乡村发展模式。画家村、范蠡村拥有深厚的文化底蕴,景观存在一定的独特性,近年来也做了景观风貌的改进。画家村作为河南省美丽乡村重点建设对象,近年来依托南阳本地高校及知名画家,并在岳庄村进行了相应的文化建设,开展了一些当地民俗活动,村庄整体风貌得到了有效保护和提升,但是对乡村景观风貌整治提升的规划引领方向不十分明确,管控力度不足,与文化底蕴结合的产业也没有得到充分发展。范蠡村历史文化源远流长,包括名人故居、文化圣地、红色热土、自然风光等的文化旅游资源丰富,该村更应做好规划,用以引领村庄整体空间的提升建设工作,彰显范蠡村特有的景观风貌,着重发展旅游业,将旅游作为动力,文化作为内核,提升村庄的知名度和影响力,引领村庄振兴发展。

4.4 鼓励村民参与乡村建设,增强村民的获得感和幸福感

场所使用者参与建设,能够有效增强人们对“场所”和对“场所精神”的体验。在乡村景观设计中可以做一些“留白”设计,邀请并鼓励村民主动参与到设计与建造的过程之中,实现共建共享的目标。“乐村民、融市民”,乡村景观设计不仅要让市民融入,更要回归村民本身,鼓励村民参与村庄建设,让村民有获得感、幸福感[13]。进而形成对故土老家动心动情的归属感和挥之不去的乡愁。

5 结语

以乡村振兴践行中国式现代化,党的二十大报告从更高层次上阐述了未来乡村振兴的主要方向和目标,指出中国式现代化是“物质文明和精神文明相协调的现代化”,是“人与自然和谐共生的现代化”,这充分说明打造好乡村文化体系,体现出乡土特色,实现其生态价值是乡村振兴的重要抓手,也是乡村景观风貌的保护与复兴的重要努力方向和工作主题。基于场所精神的乡村“文化”与“生态”景观构建,对贯彻新发展理念和乡村振兴与可持续发展具有重要的意义。

基于场所精神理念,以乡村自然生态为基底,以乡村文化内涵为引领,从村庄实际情况出发,深入挖掘乡村原有场所中有意义的乡土元素,将传统与现代进行有机融合,旨在形成有意义的场所,从而满足村民的生活和精神需求,由内而外提升乡村整体景观风貌。使乡村展现出自身独特的精神气质、内部能量和自身魅力,并能够传承乡村文脉、留住乡村记忆,“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。