量刑规范化改革中类案检索机制的功能实现

2023-10-18雷小政闫姝月

雷小政 闫姝月

[作者簡介] 雷小政(1980—),男,湖南郴州人,北京师范大学刑事法律科学研究院研究员,博士生导师,研究方向:刑事诉讼法学、证据法学。

[摘 要] 在量刑规范化改革中,围绕如何处理检察机关求刑权和人民法院裁判权之间的关系以及在认罪认罚案件中的主导权问题,相关争议可以概括为以下四种学理模式:“居中裁判”模式、“检法冲突”模式、“自动售货机”模式、“复读机”模式。随着司法大数据的不断公开和人工智能技术的优化发展,类案检索在提高检察官量刑建议精准性和认同度、规范法官在量刑中的法律推理和心证公开、增强新型案件量刑裁判的可接受性上被社会各界寄予厚望。当前,对类案检索的功能设定日渐出现了“技术理想主义观”和“现实主义论”的分歧。基于上,建议:进一步明确审判者司法理性的核心地位和类案检索及相关数字化技术的辅助功能;完善量刑类案中案例相似度计算模型和革新数据口径及其检索条件;制定量刑类案数据采集、运用质量控制与评价体系;基于刑事法一体化,围绕实体要件、法定程序要件、证据运用要件、刑事政策要件等加强类案的系统化建设。

[关键词] 量刑规范化;类案检索机制;量刑建议;刑事法一体化

[中图分类号] D914[文献标识码] A [文章编号] 1008-1763(2023)05-0144-10

Abstract:Concerning the reform of the standardization of sentencing, focusing on how to deal with the relaionship between the procuratorial organs right to seek punishment and the peoples courts jurisdiction, as well as the issue of the dominant power in the case of confession and punishment, the relevant disputes can be summarized as the following four theoretical models: the centered judgment model, the procuratorial conflict model, the vending machine machine model, and the reread machine model. With the continuous disclosure of judicial big data and the optimization and development of artificial intelligence technology, case retrieval has been highly anticipated by various sectors of society in promoting the accuracy and recognition of sentencing recommendations by prosecutors, regulating the legal reasoning and disclosure of evidence by judges in sentencing, and enhancing the acceptability of sentencing judgments in new cases. Currently, a growing divergence emerges between the technical idealism and realism perspectives in the functional setting of case retrieval. It suggests further clarify that we should the core position of judicial rationality of judges and the auxiliary functions of case retrieval and related intelligent technologies; Improve the calculation model of case similarities in sentencing cases and innovate the data caliber and retrieval conditions; Develop a quality control and evaluation system for data collection and application in sentencing cases. Based on the integration of criminal law, the systematic construction of cases should be strengthened around substantive elements, legal procedural elements, evidence application elements, criminal policy elements, and other elements.

Key words: standardization of sentencing; class case retrieval mechanism; sentencing recommendation; integration of criminal law

近二十年来,随着我国司法改革的进一步深入,量刑改革朝着规范化、均衡化的目标不断发展。2021年,由最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见》)将常见量刑情节的适用增至18种,持续深入地推进了量刑规范化与量刑建议工作。当前,普遍观点认为,量刑规范化是实现司法公正、提升司法裁判可接受性的重要一环。但是,这一改革仍受到多方因素的掣肘,还存在许多突出问题未得到有效解决。如在涉黑涉恶案件、职务犯罪案件、涉重大传染病犯罪案件等一些热点刑事案件中,“同案不同提”(量刑建议)、“同案不同判”、量刑结果不均衡等争议不断涌现和发酵,影响了个案裁判的可接受性与相关司法工作体系的公信力。

类案是相似案件中法律规则的具象化,事实认定的既有经验。近年来,在以司法大数据作为技术基础的类案检索机制中,类案的数据来源和相关平台建设均获得了较大的提升。

目前,可供检索的类案数据库大致分为两类:一是司法机关创设的官方案例数据库,如最高人民法院主导建设的“司法公开四大平台”(中国裁判文书网、执行信息公开网、审判流程信息公开网、中国庭审公开网);二是相关社会组织研发的商业数据库,如“北大法宝”“威科先行·法律信息库”(正文简称“威科先行”)等。社会各界较为关注的是,类案检索机制应当被定位为司法审判人员的“替代者”,抑或是一个辅助性的“得力助手”?在量刑规范化改革中,它到底是一个制度性的“重要抓手”,还是一个需要审慎把握的“双刃剑”?通过完善司法大数据与人工智能技术,它实现真正意义上的“同案同判”,还是潜伏了更深层次的错案“类型化危机”?本文认为,上述功能设定和角色期待既不能刻意拔高,也不可任意限缩,应当据司法实践和理论发展辩证分析,提炼出规律性认识,并进行立法规制。

一 量刑规范化改革中的分歧与问题反思

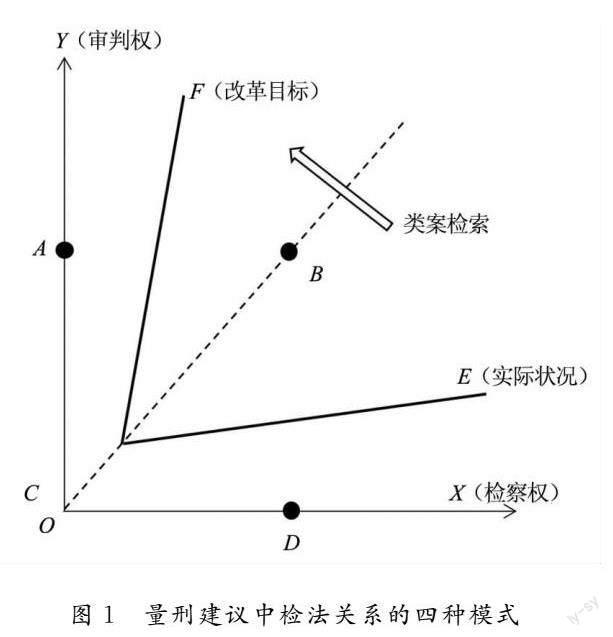

在量刑规范化改革中,如何处理检察机关求刑权和人民法院裁判权之间的关系是设定类案检索机制法律功能的一个基础性、前置性问题。以检察权(x)和审判权(y)为坐标轴设计一函数关系,在达到极限状态下,可以构建以下四种学理模式:“居中裁判”模式、“检法冲突”模式、“自动售货机”模式、“复读机”模式(参见图1)。其中,根据“居中裁判”模式(图中A点定位)的预设,法官审判权在量刑裁判中具有绝对的权威。只有通过控辩双方的平等对抗,法官才能居中得出合理的量刑裁决;在控辩双方的证据调查和法庭辩论之前,检察机关不应当也不可能得出精确的量刑建议。在“检法冲突”模式(图中B点定位)中,检察权与审判权形成势均力敌的“平衡态势”,究竟应否采纳量刑建议取决于个案中具体化的协商和权衡。根据“自动售货机”模式(图中C点定位),检察官、法官的司法理性都可以“归0”。量刑仅仅是一个简单的“输出”与“接收”的过程:只要向量刑“机器人”或数据平台中输入案情就可以得出完美的量刑裁决。[1]“复读机”的设计目标是,其在接收外部的声音并存储后,可以不增不减地重复播放。在这一模式(图中D点定位)中,负有客观性义务的检察机关基于事实和证据的审查,通过优化检察权的行使以使其达到“最大值”,完全可以提出精确的量刑建议。针对于量刑建议,法院应当予以采纳。由此,检察机关事实上全程主导量刑裁判:法官在决策时高度依赖检察官提供的案件信息与量刑建议;检察官成为“背后的法官”,承担的职责从“预先审判”变为“正式审判”;量刑的重心也从法院审判阶段前移至审判前阶段。[2]在不同的模式选择下,检察权与审判权的关系状态和呈现的问题类型有所差异。当前,我国检察机关与人民法院在量刑裁判中实际上处于哪种模式,或者在“实然状态”上接近哪种模式?其在实现规范化、均衡化目标上的能力如何?

(一)针对量刑建议高采纳率中精确性的质疑

在量刑规范化改革中,量刑建议成为连接检察机关与人民法院的一条“纽带”。量刑建议采纳率已被检察机关视为量刑工作的硬性指标之一。2023年3月7日,最高人民检察院在第十四届全国人民代表大会第一次会议的工作报告中公布,全国法院系统对量刑建议的采纳率为98.3%。不难发现,检察机关对量刑建议的采纳率较为重视,量刑建议能力也在不断提高。正因为此,我国目前量刑裁决中的实际诉讼构造介乎于“检法冲突”模式和“复读机”模式的中间状态(图1E),并在數据外观上形成“检察机关量刑建议一般应当采纳、一般会被采纳”的局面。在检察系统内部,日渐形成了一种“采纳率越高,建议越精确”的观念。本文认为,这一观念本身是值得商榷的,不符合诉讼规律的要求。大致理由如下:1)在诉讼构造层面,针对量刑情节及相关的证据事实,检察官和法官的认知和评判必然存在“渐进性”的差异。[3]在以审判为中心的诉讼制度中,侦查、审查起诉与审判阶段有着不一样的程序设计和法律功能,与审判阶段多方诉讼主体参与证据调查与法庭辩论等“对抗性因素”不同,审前程序中的侦查、审查起诉行为只是“单方探知案件事实的活动”,审前程序中的证据只能“勾画出案件事实的基本雏形”。[4]具体到量刑工作中,随着诉讼程序的不断展开,量刑情节与证据数量等也在增加或发生改变,检察官、法官都很可能在审判环节形成差异性的认知,或者得出与此前不同的评判结论。在如此高企的量刑建议采纳率背后,缺失或不同步揭示辩护方的认同率,实际上与“两造平等对抗,法院依法独立行使审判权”的诉讼构造存在不小的冲突。2)在量刑建议内部,针对量刑幅度的“回流”与“补正”,偏高与偏低问题均较为常见,但缺乏有效披露。[5]受制于考核压力的束缚,或者追求绩效评估的成绩等意图,部分检察机关会比照与法院沟通的初步量刑裁判意见或异议进行“回流”修改,提出经过“补正”的二次量刑建议,并同步纳入“采纳率”的统计范围内;[6]在认罪认罚从宽制度实施中出现的一个突出问题是,部分检察官倾向于提出“幅度偏下”的量刑建议以推动被追诉人的认罪认罚;在一些可能引起社会舆论高度关注或存在被害人反复上访的案件中,部分检察官提出“幅度偏上”的量刑建议以平息其中的紧张关系,交由法官在日后具体裁量。3)在不采纳情形和“小众数据”中可能恰恰蕴含符合实体正义、程序正义的司法裁量。从法律论证方法论的角度,在司法公开和相关的定量分析中,不能忽视数值、比率上的“小众数据”,更不能将其作为“噪音”或“瑕疵”对待。[7]219实际上,无论定罪,抑或量刑,深度挖掘和全面剖析“小众数据”,可能发现其中更为深层次的、个性化的裁判要旨。例如,自2020年开始,北京市检察系统陆续在北京市“两会”中公布量刑建议采纳率。截至2022年,三年的采纳率分别为87.7%、95%、96.8%。同时,通过“威科先行”数据库进行严格检索,发现自2017年至2022年,北京市法院系统陆续公开了9例不采纳情形。关于不采纳的理由,在合并同类项的基础上可以概括为6个方面:一是未准确认定累犯情节;二是非中国籍,适用剥夺政治权利有误;三是未准确认定肇事逃逸情节,主观恶性大,判处缓刑不足以惩戒犯罪;四是不符合贪污案件的刑事政策;五是低于本市同期的类案量刑;六是不对被告人减轻处罚可能会影响到对公正审判的评价。

在这五年内,北京市法院系统审理21264例认罪认罚案件,其中有21255例的量刑建议被认可采纳(包括参照法院量刑意见进行修改后的量刑建议),占比99.96%。9例不采纳案件的案号,根据法院层级序列,列举如下:北京高院(2019)京刑终110号、北京高院(2019)京刑终120号、北京三中院(2020)京03刑初57号、北京一中院(2017)京01刑初73号、北京一中院(2019)京01刑终628号、北京一中院(2019)京01刑初43号、北京一中院(2019)京01刑终593号、北京四中院(2019)京04刑终8号、北京丰台法院(2019)京0106刑初1631号。这些个案中的量刑建议虽然没有被相关法院采纳,但反映了法检之间关于量刑情节、刑罚种类、刑事政策、价值权衡等的真实分歧。提高对这些“小众数据”的公开比率并加强说理,有助于增进法检之间在司法裁量上的衡平性,协同提升量刑的精确性。相反,忽视甚至故意裁减“小众数据”,容易引发社会公众对高采纳率和公正审判的质疑。

(二)法官裁量权中“机械化”倾向的反思

为解决长期形成的“重定罪,轻量刑”失衡问题,在2008年前后,最高人民法院开始试点构建“相对独立”量刑程序的改革,试图提高量刑在法庭审理程序中的地位。在2009年,最高人民法院发布的《人民法院量刑指导意见(试行)》在实体层面规范了法官自由裁量权的范围和幅度。在这一改革中,争议较为明显的是,其是否明确赋能法官对量刑裁判的主导权,并由此实现规范化、均衡化的目标?值得反思的是,相关改革的进程较为缓慢,与预期目标还存在一定差距。这是为何?

1.“自动售货机”式量刑中的理想主义

随着信息化时代的发展,许多人对量刑中数字化技术形成了“崇拜”心理。在量刑规范化改革中,可否通过具有人为特征、循规蹈矩、精密复杂的机器或者发明一种“抽象的人”来完成量刑工作?如将这一命题应用到司法实践,就意味着前述“自动售货机”模式将成为可能,法律规则也将被尊奉为量刑的唯一圭臬。[8]实际上,这一技术研发从提出到立项均受到了较多质疑。

例如,与“自动售货机”量刑模式中的技术目标类似,山东省淄博市淄川区人民法院在2006年研发推出了“刑法常用百种罪名电脑辅助量刑系统”,录入被告人的犯罪情节即可“演算”导出应判的刑期。但在实际运用中,对这一系统的功能认识出现了较多争议,其结论仅用作辅助性的参考。设计一“量刑机器人”或人工智能软件来代替法官裁量刑期,抑或设计一堪称周密、完美的“量刑指导意见”,让法官如“自动售货机”一样进行“一对一”的刑期增减,体现了人们对于实质公平与形式公平可以综合实现的美好愿景,但也不可避免地隐藏一种风险:当具体案件出现“量刑机器人”智能系统中尚未存储或者“量刑指导意见”中尚未释明的特殊情节或有待运用文义、体系、目的等解释方法填补的模糊地带时,可能导致“程序卡壳”或者“故障报修”,进而影响到刑事司法活动的顺利开展。究其本质,作为一种司法活动,量刑不像数学计算,可以在事实、情节和数量关系之间建构起严格的符合“科学性”的对等关系。在诸多案件量刑裁决的过程中,面对繁杂多变的量刑情节,法官需要融入自己的经验法则和价值权衡去保障个案的“公正性”,去弥补法律规则模糊地带的“漏洞”。因此,在辅助手段、技术的选择上,“自动售货机”模式中的“机器人量刑”观念日渐式微,法院系统将目光投向了信息储存更为丰富、参考类型更为多样的类案检索。

2.“复读机”式量刑中的形式主义

面对检察机关的量刑建议和以高采纳率为目标的业务考核,人民法院究竟应当持有怎样的立场?造成这一冲突的一个重要原因是,如何解释2018年《中华人民共和国刑事诉讼法》第201条规定的对检察机关量刑建议“一般应当采纳”对于法院审判权的约束力?有学者认为,虽然规定了“被告人违背意愿认罪认罚的”等五种情形可以“除外”,上述表述事实上赋予了检察机关在量刑协商的整个过程中处于绝对的主导地位,导致被追诉人及其辩护人只是消极被动地接受检察机关的量刑方案,无法提出强有力的量刑辩护意见,即使提出合理意见,也只能等待检察机关的审核。[9]加上在法院审判中,受具结书的影响,对“被告人违背意愿认罪认罚的”等五种“除外情形”调查核实面临不少困难,这造成在认罪认罚从宽案件中,多数法官对检察机关提出的量刑建议习惯性地仅作“形式审查”。法院由此被许多辩护人质疑成为检察机关的“复读机”。这对诉讼构造的消极影响是,控方和辩方在量刑协商上很难实现真正意义上的力量均衡、地位平等。[10]学术界对“一般应当采纳”的表述及形式主义的审查方式存在较多批评意见。例如,侵犯了法院审判裁量权限,过于突出检察机关在量刑协商程序的主导地位;[11]推翻了以审判为中心的原有构造,可能形成以检察为中心的诉讼构造;削弱了裁判系属效力,导致一些程序被搁置弃用,甚至使实体正义受损。[12]

在认罪认罚案件中,将检察机关的地位和作用描述为“主导”是否符合立法原意和精神?是否符合刑事诉讼的基本原理?本文认为,如将“以审判为中心”作为解释方法的核心立场,可以推导出检察机关的量刑建议对法院并无实质约束力,应否从宽、如何从宽是法院量刑裁判权的重要组成部分,也由其最终决定。相对《中华人民共和国刑事诉讼法》第201条中人民法院的职权,如何理性评价2019年“两高三部”在《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》所作出的调整?本文认为,这一司法解释实际上重设了两道“关卡”,巩固了人民法院的基本地位和作用:一是实际增加了“人民法院应当依法进行审查”的职责、义务,而且明确了“应当采纳”的具体标准为“事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名准确,量刑建议适当的”。这一审查过程可以解读为创设了一个融合了程序要素与实体要素的“小程序”。二是在不予采纳的处理結果上将“以下情形除外”修正为“具有下列情形之一的,不予采纳”。对于法院行使量刑裁判权而言,后者的表述更显刚性和权威。

最高人民检察院、最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部共同发布的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定,对于人民检察院提出的量刑建议,人民法院应当依法进行审查。对于事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名准确,量刑建议适当的,人民法院应当采纳。具有下列情形之一的,不予采纳:1)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的;2)被告人违背意愿认罪认罚的;3)被告人否认指控的犯罪事实的;4)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;5)其他可能影响公正审判的情形。这实际上是对“复读机”模式中形式主义量刑观的一次强势纠偏,很大程度上缓解了因“一般应当采纳”带来的“主导权争议”中的紧张局面(如图1中由E向F点的“漂移”)。正因如此,检法之间在量刑问题上的“较真”日益转向个案中“可能影响公正审判情形”的权衡和说理上。这恰恰为类案检索机制逐步介入量刑规范化改革提供了一个契机。

3.许多量刑裁决缺乏法律论证和实质说理

区别于定罪说理,量刑说理是在认定构成犯罪的基础上对量刑根据和结果的系统性论证和阐述。二者在法律论证时所依据的事实基础并不完全等同,有时甚至“大相径庭”。虽然有些作为定罪根据的事实也经常会成为量刑的根据,但不乏一些纯粹的量刑事实和量刑证据需要专门裁量。如果法官对量刑情节的认定未详尽说理,对适用法律未进行缜密论证的话,当事人对量刑结果的信服度往往不会很高,对其法律、事实的依据更是难以领会和认同,进而导致对整个审判程序的怀疑。[13]

从当前的刑事裁判文书来看,许多量刑说理的依据具有高度概括、方法模糊的特征,未能全面开示影响量刑结果的具体情节以及如何发生作用、发生作用的程度。如“综合以上情节”“根据被告人的犯罪情节及其悔罪表现”或“根据被告人在共同犯罪中的地位、作用”“辩护意见有合理之处,在具体确定被告人法律责任时予以考虑”等。在量刑规范化改革中,控辩审之间在量刑裁决缺乏法律论证和实质说理时经常发生冲突。一方面,说理不公开、不充分问题。在前述可检索到的北京法院系统9例不采纳量刑建议的案件中,就有2例个案未说明理由;从列举的6类事由来看,也较为简略,未加以详细论证,存在程度不等的形式说理问题。另一方面,在一些新型、复杂、疑难案件的量刑中,针对说理的依据和方法产生不少争议。例如,在死刑案件中,对于被害人尸体去向不明、毒品来源不明、命案工具去向不明的案件,在如何判断是否达到法定证明标准、能否判处“死刑立即执行”等问题上经常存在辩审冲突。在实践中,往往过分依赖一些类似“情节极其严重”“性质极其恶劣”等定性描述。在未成年人刑事案件的量刑时,在运用社会调查报告、心理测评等作为参考或依据进行说理时,也经常遭受科学性、中立性的质疑。量刑说理要从形式说理走向实质说理,有何更优的资源和方法可供选择?近些年来,学术界和实务界在探索裁判文书说理的方论转型时,发现类案检索是较为可行的机制。

二 量刑体系中类案检索的

法律功能分析

在广泛应用类案检索之前,有学者从“同案”的概念入手,认为真实的司法裁判中并不存在真正意义上的“同案”,进而推断“同案同判”的主张是一个虚构的“法治神话”。[14]后来,随着“类案”概念的提出和发展,学术界的声音日趋辩证、理性。当前,通说认为,在所有案件的定罪量刑中实现“同案同判”并不现实。但这不妨碍,在许多具体个案中,寻找、归纳出相似甚至相同的类案,可以达到启发、拓展法官判决思路,帮助法官正确裁判的目的。[15]也就是说,在学术界,对类案检索的功能设定上,日渐出现了“技术理想主义观”和“现实主义论”的分歧。前者主张,随着司法人工智能的持续推进,案件事实与法律规范的精确匹配、完美对应不再是幻想,“同案同判”也将成为一种唾手可得的司法现实。[16]而后者对此表示反对,认为即使有类案相助,过于理想化的“同案同判”不符合司法规律。其主要论据是,部分案件无法上网、一些数据的技术处理痕迹明显、“三段式”论证内容与内卷中结案报告的差距较大等现实问题严重制约着类案信息的功能实现。即便是司法人工智能获得越来越多人的青睐,也要清醒地意识到,“它无法实现作为更高要求之依法裁判意义上的形式正义,也可能与个案正义相矛盾,目前它的合适定位就是司法裁判活动的辅助手段”。[17]

在司法实践层面,尤其是量刑这一司法活动中,类案检索获得了广泛运用。其所体现的“类型化”功能和思维被许多学者认为可以解决此前关于“自动售货机”“复读机”方面争议。[18]特别是,针对一些新型的、复杂的、疑难的量刑情节及要点,主动阐释量刑裁决过程中应用类案检索结果的情况,可以提高个案在监察机关、公安司法机关中的裁判信服力。[19]在量刑规范化改革中,类案检索可以在法律职业共同体中传递和实现对于特定法律规则的“类型化”理解、立场与观点,尤其是在量刑上较为一致的逻辑和经验法则。对于量刑体系而言,根据2020年最高人民法院《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》,类案检索机制的最大制度优势在于,其以案件相似度模型为基础,搜索并列明某一类型化的相似案件中运用某一具体法条、认定某一案件事实,可以成为后续案例量刑的参照或重要参考。由此,类案检索机制能够超越检法之间囿于一时、一地的分歧,联动一般性法律规则、既往裁判经验与个案特殊性,尽量实现“法律统一适用”的价值目标。虽然与英美法系遵循先例原则有所不同,对于因个案量刑陷入“采纳与否”博弈的人民法院与检察机关而言,这无疑打开了一扇“窗户”:类案检索机制可以为量刑规范化改革提供更优的本土化资源和方法。概括起来,依据法律功能理论,其有望促进检察权和审判权在量刑上的良性互动:在提高量刑建议的精确性和认同度,规范法官自由裁量权、心证公开的同时,切实减少控辩审在量刑上的争议,实质促进量刑结果的可接受性(参见图2)。

(一)提高量刑建议的精确性和认同度

尽管在《关于深化智慧检务建设的意见》《关于案例指导工作的规定》《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》等司法解释中,最高人民检察院从典型案件、工作机制、技术支持等维度严格规范,希冀以此提高量刑建议的精确性及采纳率。相较这些制度变革而言,类案检索机制可以为量刑建议精确性和认同度提升提供更优的路径。具体而言,在“类型化思维”下,虽然不能将类案检索机制美化为“双胞胎”案例检索机制,但可以基于“类”与“异”的相似点和差异性,更加充分地掌握实体要件、程序要件的“同质化”信息和“差异化”信息。也就是说,依托司法大数据,可以尽量检索到“相似案例”“矛盾案例”,并且全方位地嵌入量刑建议的说理依据和方法中。由此生成的量刑分析、类案检索报告、焦点图谱、法理解析等可以辅助检察官分析疑难量刑情节、比对矛盾之处,以此得出更为精确的具体刑罚建议。对量刑情节、建议法院对被告人判处刑罚的种类与幅度、可以适用的刑罚执行方式等的采纳率不宜片面化地等同于一概括性同意的比率,或者“天真”地理解为法院认可建议书中的每一个观点。在一些可能引起量刑争议的案件中,尤其是涉及从重处罚或从轻处罚的量刑情节认定的,将类案检索的情况列明在建议书中,并充分阐述与量刑建议的关系,在必要时列举“矛盾案例”揭示反面意见,在案情等发生变化时动态化地补充最新类案,反而更容易被法院审查后认同,减少不必要的冲突。近几年来,在贯彻认罪认罚从宽制度的过程中,除了依据2021年《量刑指導意见》加强量刑规范,减少认识差异外,一个显著的进步就是,日渐兴起将类案检索报告运用于控辩双方的量刑协商中,避免盲目性协商、压制性协商。

(二)规范量刑中的法律推理和心证公开

裁判文书应当反映从事实前提、法条适用到裁判结论的逻辑推演过程。[20]根据人类认识规律,针对某类法律规则的长期、反复适用能够在特定的群体中形成一种“持续一致的见解”,[21]而且有利于培育一相对稳定的行为模式、理性标准和守法文化。在实行判例法的国家,遵循先例通常被认为是一项可以防止司法专横,尤其是法官恣意的重要原则。在具有成文法传统的司法体系中,类案检索机制可否发挥部分类似“先例”的法律功能?本文认为,类案检索机制本身极大地拓展了在法律推理时抽象法律与具体个案的涵摄范围。在量刑裁判中,类案检索可以帮助法官摆脱“自动售货机”模式与“复读机”模式中被动的、机械的角色,同时指引法官回应量刑争议和强化实质说理。

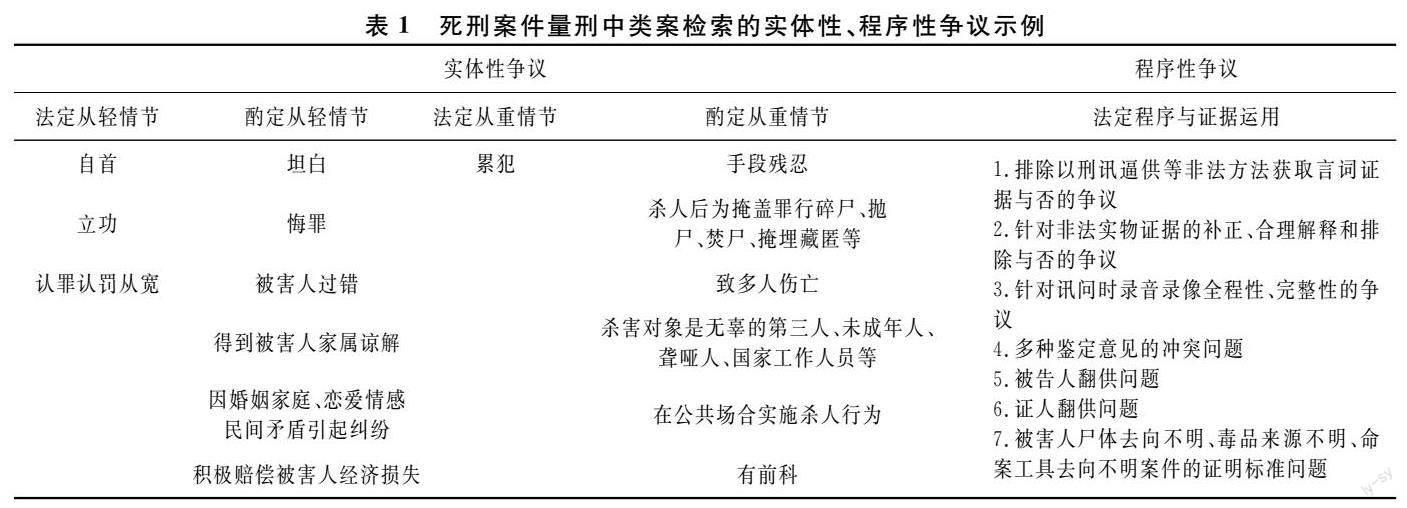

根据调研,针对量刑说理动力不足、裁量泛化,许多法官进行了反思。如人少案多的现实状况导致缺乏时间、精力进行实质说理;由于缺乏对量刑说理的硬性要求和监督,导致了说理的随意性。需要注意的是,在具有实体性争议、程序性争议的案件类型中,对起点刑、基准刑和宣告刑等说理的程度、方法等还存在不少差异性认识,有时也会引发对裁量权滥用的质疑。例如,对于法官而言,面对“死刑立即执行”“死刑缓期执行”这一特殊的刑罚裁量和种类选择,仅靠《量刑指导意见》提供的法定和酌定量刑情节及其计算公式作为依据是远远不够的。深入一些具有实体性争议、程序性争议案件的诉讼构造和实际裁量过程,本文认为,类案检索机制可以帮助控辩双方在以下两个方面规范量刑中自由裁量权:一是可以为《量刑指导意见》中各类量刑情节提供更为翔实、具体的规范指引。如可以在法定从轻情节、酌定从轻情节、法定从重情节、酌定从重情节及相关刑事政策等方面收集类案。通过类案对“死刑立即执行”抑或“死刑缓期执行”的选择,更接近法律论证和实质说理的要求。二是围绕实体性要件、程序法要件进行类案检索,可以减少“暗箱操作”和司法不公开的质疑。在死刑案件的说理中,许多辩护律师经常质疑不少法定程序、证据运用等争议被掩盖、被选择性忽视,或者没有得到针对性的回应。如排除以刑讯逼供等非法方法获取言词证据与否的争议;针对非法实物证据的补正、合理解释和排除与否的争议;针对讯问时录音录像全程性、完整性的争议;多种鉴定意见的冲突、被告人翻供、证人翻供;被害人尸体去向不明、毒品来源不明、命案工具去向不明的案件证明标准问题等证据运用问题。事实上,对这些程序性问题缺乏回应、隐匿心证恰恰是许多被告人、被害人及其近亲属不满意死刑定罪量刑结果、持续涉诉上访的“心结”所在(参见表1)。通过检索类案,可以最大限度地解决这些法定程序、证据运用方面的争议,也可以帮助法官澄清一些关于“暗箱操作”和司法不公开的质疑。

(三)增强新型案件量刑裁判的可接受性

量刑规范化的最终目标之一是增强量刑裁决的可接受性。类案检索机制能否提高审判者、控辩双方和社会公众对量刑裁判的认可度、信服度?相对于普通案件而言,类案检索在增强新型案件量刑裁判的可接受性上具有独特的魅力。2020年,最高人民法院在《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》将“缺乏明确裁判规则或者尚未形成统一裁判规则的”纳入了“应当进行类案检索”的情形。我国目前不允许“法官造法”,在新型案件的量刑裁判中要贯彻统一法律适用的目标,类案检索是一较为可行的重要资源和方法。这是因为,多数新型案件中“新”的本质并不是“从未出现”,而是存在一些需要填补的法律漏洞,或者需要运用形式解释、实质解释部分模糊地带或冲突领域。在量刑裁判个案中,相比较“难以企及”的立法或司法解释、知名专家的学理解释而言,类案检索提供了更容易理解和预测的“依据”。在类案检索的视野下,可以汲取既有逻辑、经验法则的最大值,可以观察既有价值权衡的利弊得失,可以帮助理解法官在“漏洞补充”和解释方法上进行裁量和选择;即使发掘的相似量刑情节不多,也可以通过类案检索摘取到一些精彩、优质的“片段”辅助释明,使当事人和社会公众更容易接受对新型案件的量刑裁判。

当然,许多人尚有疑问,在缺乏明确裁判规则或者尚未形成统一裁判规则的情况下,现有的司法大数据是否具有足够样本量?如何实现数据检索?应当说,随着抓取技术的发展和公开数量的增加,当前,来自官方、商业的司法数据库中供法官参照、参考的样本量得到了空前扩展,可检索的类案质量在不断提高,数量也在不断增加。从“中国裁判文书网”“北大法宝”“威科先行”等数据库展现的宏观数据来看,可用于类案检索的样本量与类型化分别呈现了海量化、全覆盖态势。以刑法规定的刑事犯罪基本种类进行搜索,除了涉密性极强的危害国家安全罪外,在危害公共安全罪,破坏社会主义市场经济秩序罪,侵犯公民人身权利、民主权利罪等案由的样本量和裁判文书内容总体上可以满足检索需求。近些年来,在重大传染病防治这一领域,频发对新型案件量刑裁判的争议。例如,在对传播艾滋病病毒违法犯罪行为的惩治中,經常出现故意伤害罪、传播性病罪、寻衅滋事罪等的定罪难题和是否顶格量刑的争议。在2019年“两高两部”出台《关于依法严厉打击传播艾滋病病毒等违法犯罪行为的指导意见》后,各地加强了对涉嫌11种罪名相关案件的裁判文书上网公开。又以新型冠状病毒疫情蔓延以来的妨害传染病防治罪的处理为例。学术界对立法中“按照甲类传染病管理”的扩大解释和对涉罪人群从严、从快、从重处罚等做法存在诸多质疑和争议。这类案件量刑的规范化问题引起了公安司法机关的高度重视。目前,最高人民法院、最高人民检察院陆续公布了一系列指导性案例,为后续相似案件的处理提供了不少有价值的类案。

2022年7月20日,最高人民检察院发布2022年1-6月全国检察机关主要办案数据,起诉涉疫犯罪的有708件1316人。其中,起诉人数较多的罪名有:走私国家禁止进出口的货物、物品罪和偷越国(边)境罪、妨害传染病防治罪、非法狩猎罪、诈骗罪、运送他人偷越国(边)境罪。疫情犯罪已经由原来以破坏市场经济秩序和诈骗犯罪为主,转向现在的以妨害国(边)境管理和部分核酸检测机构违反防疫规定的妨害传染病防治罪为主。

三 对类案检索的提质增效与立法规制

通过上文分析,尽管类案检索机制逐步脱离一时、一地的时空局限,在推动公正审判,尤其是量刑规范化等方面大有可为。[22]但是也要注意,在其嵌入定罪量刑的法律推理时有必要进行全面统筹,建立健全相关机制:一方面,依据“智能化标准”完善质量控制和评价体系进行提质增效,在运行成本较低的基础上实现收益最大化、最优化;另一方面,在立法规制时,依托人工智能在促进司法统一和形式正义的同时,也要尽量消弭其与个案实质正义的矛盾。[23]本文认为,正如“大醇小疵”,有必要结合司法大数据的现实状况将类案检索的功能进行理性设定,使其在量刑规范化改革中扬长避短,最大限度地实现其法律功能。

(一)“参照”与“参考”功能的合理设定

最高人民法院在2020年发布的《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》规定,检索到的类案为指导性案例的,人民法院应当参照作出裁判,但与新的法律、行政法规、司法解释相冲突或者被新的指导性案例所取代的除外。检索到其他类案的,人民法院可以将其作为作出裁判的参考。据此,除指导性案例以外的其他类案虽不具有参照效力,但具有参考意义。这实质是依据二分法确立类案具有“参照”或“参考”的功能。根據这一司法解释,类案不属于我国《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的任何一种证据类型。如果类案检索结果被界定为“量刑证据”,而且要嵌入据以定罪量刑的证据链当中,需要经过严格质证和规范检验。基于上述“参照”或“参考”功能设定,我国在类案的提取、归纳、分析及评估等一系列检索过程中,并未着力构建专门的监督与检验环节。本文认为,我们不应止步于此。在实践中,上述词义的“射程”并不是永远固定的,其功能的边界也不宜固守尘封。前文指出,在一些新型案件中,有的法官无法避免会根据类案检索情况,填补法律漏洞或者追求个案中的具体正义,尤其是在符合“刑疑有利于被告人”的情形下将其作为实际上的“规范基础”。究竟如何全面、理性地把握类案检索机制在量刑规范化改革中的功能定位?本文认为,作为原则,在深度运用类案检索机制时,仍要明确审判者的司法理性在量刑裁判过程中的核心地位,类案检索及数字化技术在这一过程中应当定位为辅助性地位。当前,将类案的法律功能设定为“参照”或“参考”的二分法在总体上是合理的。但是,为促进其功能实现,还有待建构以下配套机制,即与一般性的材料相比,基于类案检索的数据分析和量刑裁判结论,应当进行“刚性”增能:在“参照”或“参考”的个案中,给予法官在其前面追加“应当”或者“可以”的权限;对于前缀了“应当”进行“参照”或“参考”的类案,以及作为漏洞补充性质的新型案件类案,可设置相关的质证和检验程序,而且在审判委员会讨论案件时如否定其“参照”或“参考”功能的,可规定“说明否定理由并记录在卷”。

(二)类案识别与归纳中的数据局限

可以说,类案识别、归纳就是一个创建算法的过程。该算法根据案件中检索口径的位置及其功能将裁判文书分解转换成预定义的标签或类别。目前,类案识别与归纳主要有两种方法:基于统计的方法、基于语义的方法。在类案的具体检索过程中,比较案件之间相似性的类案识别环节,如同在数学多项式中推导、提取公因式;类案归纳环节如同计量学中计算语句相似度的过程。其运行的技术基础是,根据裁判文书中各关键词出现的频度或者文书体系中各词语之间的关系来评估案件的类似性与关联度。[24]曾有学者将案件比喻为“色彩板”,认为将手中案件的色彩与摊在桌上的许多样品案件的色彩加以对比,就可以找到相近的样品,以提供可适用的规则。[25]但是,需要注意到,司法大数据中公开案件的数量、质量以及“结果数据”“过程数据”的占比等对类案检索的功能实现具有决定性影响。当前的突出问题是,实际运行的类案检索机制尚存在“结果数据”“过程数据”失衡、确定性与一致性品质不足等问题,与量刑的实质规范化要求尚有差距。例如,2013年,最高人民法院、国家档案局联合发布的《人民法院诉讼文书材料立卷规范》规定,诉讼文书副卷材料包含延长审理期限的申请及批示材料。

《人民法院诉讼文书材料立卷规范》规定,诉讼文书副卷材料包含有:阅卷笔录;案件审理报告;合议庭评议案件笔录;审判委员会讨论案件记录;延长审理期限的申请及批示材料;判决书、裁定书、调解书、决定书、司法建议书和其他法律文书原本;执行死刑照片和其他执行死刑材料;其他不宜对外公开的材料。许多涉及类似性与关联度的信息隐藏在“依法不予以公开”的副卷材料中。即使借助大数据程序算法在公开的裁判文书中检索类案,在现实中也难免会受到一些技术局限性的困扰,而且很难短时间内彻底地突破。例如,许多法律用语的文义存在涉及核心含义不确切、语序不固定、语形语义不对应等问题。在检索量刑情节适用的类案时,虽然指向的争议称谓一致,但在焦点呈现、线索类别、情节场域等方面存在明显差异,导致类案的确定性、一致性的品质大打折扣。因此,为保障检索量刑类案时的数据质量,应当进一步完善量刑类案中案例相似度计算模型和革新数据口径和检索条件,制定量刑类案数据采集、运用质量控制与评价体系。例如,明确规定法官对实质的、必要的量刑要素的具体公开标准;又如,在检索条件上融入案例裁判的审判要旨,必要时开示其中的逻辑、经验法则,以及价值权衡因素,而非单纯的案由、文书类型、类案层级、审理法院、法院级别等静态要素。

(三)基于刑事法一体化完善类案体系

随着我国司法人工智能化的改革进一步深入,从立案、审判到执行,诉讼程序中的许多重要节点均呈现信息化、可视化、公开化和“全程留痕”的特点。从2010年最高人民法院在《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》要求各级人民法院应当依法、及时、规范在互联网公布裁判文书至今,中国裁判文书网对促进司法公正、提升司法公信力发挥了重要作用。但也有许多批评意见指出,其在公开数据的完整性上仍有所欠缺,影响了类案检索报告的功能实现。总体而言,受到多种因素的影响,当前大部分公开的数据实际上是对“结果数据”作出的浅层、显性的归纳,如代理律师、审理程序、相关法条、终审结果、判定罪名、刑罚、当事人基本情况等易于被识别的信息,未能对诉讼阶段中的“过程数据”进行深层次、个性化的分析。许多决策性信息也未公布。在一些控辩双方争议较大的案件中,这种状况就催生了一个迄今为止制约类案检索机制持续发展的最大隐患:不排除一些类案中也可能潜伏着错案,有的类案甚至潜藏着一些根深蒂固、不易察觉的系统性错案“因子”。如加以参照或参考,只会导致一错再错。根据程序正义理论,预防类案中的系统性错案的一个关键性办法是,除了一些确实需要严格保密的事项,而且一旦公开会严重激化社会矛盾的可以限制公开范围外,在中国裁判文书网等数据库中有必要上传和公开实体要件、法定程序要件、证据运用要件、刑事政策要件等信息,以供后来者进行类案检索。具体而言,基于刑事法一体化,应当加强对这些实体要素和程序要素的体系化建设,保障当下裁判案件与类案可以在对量刑建议、量刑裁判有重要影响的实体与程序问题上进行“对话”。我们看到,在贯彻宽严相济、少捕慎诉慎押等刑事政策的过程中,程序性的类案信息也日益多见。例如,在强制措施的适用和变更、羁押必要性审查、非法证据的认定与排除、认罪认罚从宽、刑事和解等领域,不断涌现出指导性案例和类案选编。其中,“刑事和解类案”和“自愿认罪认罚类案”在许多案件中对量刑建议、量刑裁决的规范化起到了重要的参照或参考作用。可以说,可供检索的程序性类案越多见,数据质量越高,量刑规范化改革的道路可能越顺畅。

[参 考 文 献]

[1] 李猛.“社会”的构成:自然法与现代社会理论的基础[J].中国社会科学,2012(10):87-106.

[2] 熊秋红.域外检察机关作用差异与自由裁量权相关[N].检察日报,2019-04-22(03).

[3] 熊秋红.对刑事证明标准的思考——以刑事证明中的可能性和确定性为视角[J].法商研究,2003(1):79-85.

[4] 杨波.审判中心下统一证明标准之反思[J].吉林大学社会科学学报,2016(4):134-143.

[5] 龍宗智.余金平交通肇事案法理重述[J].中国法律评论,2020(3):87-96.

[6] 沙锦瑞,钟帅,郑小佩.责任主义视角下确定刑量刑建议的困境与突围[J].中国检察官,2021(13):35-39.

[7] 雷小政.法律实证研究方法:场域、样本与经验[M].北京:法律出版社,2019.

[8] 左卫民.刑事诉讼中的“人”:一种主体性研究[J].中国法学,2021(5):86-101.

[9] 陈文聪.论我国量刑协商机制的非对称性问题[J].法学论坛,2021(6):148-157.

[10]魏晓娜.认罪认罚从宽制度中的诉辩关系[J].中国刑事法杂志,2021(6):52-66.

[11]陈卫东.刑诉中检察人员主导地位: 形成、发展与未来[N].检察日报,2019-08-21(03).

[12]陈实.认罪认罚案件量刑建议的争议问题研究[J].法商研究,2021(4):157-171.

[13]万毅,林喜芬.从“无理”的判决到判决书“说理”——判决书说理制度的正当性分析[J].法学论坛,2004(5):29-34.

[14]周少华.同案同判:一个虚构的法治神话[J].法学,2015(11):131-140.

[15]左卫民.如何通过人工智能实现类案类判[J].中国法律评论,2018(2):26-32.

[16]孙海波.“同案同判”:并非虚构的法治神话[J].法学家,2019(5):141-157.

[17]雷磊.司法人工智能能否实现司法公正?[J].政法论丛,2022(4):72-82.

[18]孙海波.“同案同判”与司法的本质——为依法裁判立场再辩护[J].中国法律评论,2020(2):40-51.

[19]江洛伊,刘树德.量刑说理中类案运用的审思与规制[J].法律适用,2022(1):106-115.

[20]美国联邦司法中心.法官裁判文书写作指南[M].何帆,译.北京:中国民主法制出版社,2016.

[21]孙海波.法官背离判例的法理及说理[J].浙江社会科学,2022(4):56-62.

[22]方乐.司法说理的市场结构与模式选择——从判决书的写作切入[J].法学,2020(3):163-181.

[23]孙海波.类案检索在何种意义上有助于同案同判?[J].清华法学,2021(1):79-97.

[24]王君泽,马洪晶,张毅,等.裁判文书类案推送中的案情相似度计算模型研究[J].计算机工程与科学,2019(12):2193-2201.

[25]卡多佐.司法过程的性质[M].苏力,译.北京:商务印书馆,1998.