西吉县黄土沟壑区湿软地基处理技术研究

2023-10-18刘安宁

刘安宁

(宁夏公路勘察设计院有限责任公司,宁夏 银川)

引言

目前,国内软土已进行大量研究,但湿软黄土虽已开展了一定研究工作,但研究内容主要依托陕西、甘肃内部分工程项目展开的黄土处理方案研究,针对宁夏地区研究较少,尤其西吉地区,该区域湿陷性黄土分布广泛、相比于其他省份,湿陷性等级高、孔隙大,湿软黄土特性也存在一定的差异性。因此,本研究结合S60 西吉至会宁高速(以下简称西会高速)对沿线湿软地基力学性质进行分析,并结合相关设计规范及有限元软件模拟分析,研究该区域湿软黄土处理措施及影响因素,为该区域及周边类似工程提供参考。

1 工程概况

S60 西吉至会宁高速采用双向四车道高速公路标准,设计速度80 km/h,路基宽度21.5 m。项目位于黄土高原腹地,湿陷性场地约占全线95%,由于区域内湿陷性黄土,孔隙比大,湿陷性等级多为自重湿陷性Ⅲ级(严重)、Ⅳ级(很严重),当谷底含水率上升情况下,湿陷性消失,形成连续性差,层厚深、天然孔隙比大、含水率高的湿软黄土。沿线湿软黄土物理力学指标为:褐黄色粉质黏土,软塑- 流塑,含水率w=30.5%~33.4%,塑限wp=18%~21%,液限wL=29%~31%,塑性指数IL=11~14,天然孔隙比e0=1.001~1.057,渗透系数6×10-4cm/s。湿软地基在沿线存在分散性,对于西吉县湿软黄土有相当的典型性,能较好代表该区域综合特性。

2 西吉县黄土沟壑区湿软地基力学特征

(1) 强度随着含水率上升明显下降

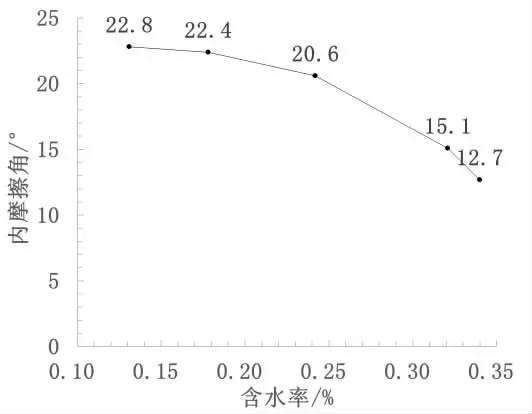

图1 显示随着含水率的升高,内摩擦角在25%含水率前变化较小,在可塑阶段内摩擦角已开始呈现明显线性降低的趋势,当含水率达到35%,饱和度接近100%时,内摩擦角降低至12.7°。图2 显示粘聚力在塑限前基本无明显变化,当高于塑限后,粘聚力随着含水率上升呈现线性降低的趋势。当达到规范[1]软土鉴定指标表中的含水率大于30%时,力学性质降低明显,相比自然状态下,湿软黄土内摩擦角及粘聚力分别下降30%及46%,含水率对湿陷性黄土地区稳定性影响大。

图1 含水率与内摩擦角关系曲线(单位:°)

图2 含水率与粘聚力关系曲线(单位:kPa)

(2) 压缩性较高,接近规范软土指标下限

经地勘资料显示,湿软黄土压缩系数为0.4~0.7 MPa-1,压缩模量为2.8~4.8 MPa,压缩性较高,但整体压缩模量优于软土。

(3) 厚度厚:由于背阴,蒸发少,区域黄土厚度在6~14 m 之间,厚度较厚,下部主要为泥岩。

(4) 测定承载力难:湿软黄土抗扰动能力差,由于含水率及饱和度高,其呈现絮凝状结构,在遭受外力作用下,土体破坏,强度也随之下降,停止扰动静置后土体强度存在恢复,现场测定承载力较差[2]。

(5) 湿软黄土硬壳层土体呈现硬塑~软塑状态,土质软硬分布不均,存在一定夹层。

3 西会高速湿软黄土处理技术实践

针对西会高速湿软黄土特点,采用处理方式如下:

(1) 下部抛石挤淤上部换填

西会高速收费站出口连接线采用10 m 双向两车道二级公路标准建设,部分连接线位于沟壑区中的冲沟,排洪条件差。地勘显示,0~0.8 m 为可塑粉质黏土,0.8~4.7 m 为流塑粉质黏土,4.7 m 以下为可塑及硬塑粉质黏土,机械无法施工碾压。考虑二级公路工后沉降为50 cm,要求标准相比一级、高速公路较低,因此,设计采用整体式挤淤(悬浮式)进行处理,考虑湿软黄土当含水率降低后强度明显增加,因此采用开挖0.5 m 流塑状软土后晾晒降低含水率进行抛石挤淤[3],上部进行换填。抛石厚度根据湿软黄土深度按制在60~120 cm,采用直径大于30 cm 不易风化石料进行整体式挤淤,上部采用砂砾、碎石换填碾压作为过渡层及排水层。

(2) 水泥搅拌桩

西会高速公路一标段部分段落位于沟壑区,该地区原湿陷性等级为Ⅲ级(严重)孔隙比大,由于雨季频繁降雨,雨水渗流堆积,地基内含水率急剧增加,呈软塑~流塑粉质黏土,现已形成湿软地基,无湿陷性,湿软黄土平均厚度达到7.1 m,处理方案采用水泥搅拌桩处理,路基边坡坡脚外扩大2 排桩,梅花形布置,桩间距为1.2 m,桩径0.5 m,桩长桩端进入持力层0.5 m,施工由两路基边线向路中线同时施工,采用间隔跳打的施工方法,上部换填铺垫30 cm 厚级配碎石,最后上填50 cm 厚级配碎石排水垫层及复合土工布进行固结排水。

4 有限元模拟分析

结合项目实际情况,选取典型断面结构进行模拟分析,通过MIDAS/GTS NX 有限元软件模拟计算软弱黄土下沉降量及搅拌桩加固效果。路基平均填土高度9.2 m(0.5 m 级配碎石排水褥垫层+8.7 m 路基填土),地下水埋深约1.5 m,土层结构分布自上而下依次为5.6 m 软塑~流塑黄土状粉质黏土、1 m 硬塑黄土状粉质黏土,下部为砂质泥岩。水泥搅拌桩采用弹性模型,弹性模量选择125 MPa,泊松比选择0.2。具体工程土体参数见表1。

表1 有限元模型所选取材料参数

湿软黄土采用修正剑桥模型[4],路基填土、碎石及泥岩采用摩尔库伦模型,模拟分析水泥搅拌桩地基处理期间、路基填筑期间(80 天)、施工两年后以及通车运营15 年后四个阶段的固结沉降。

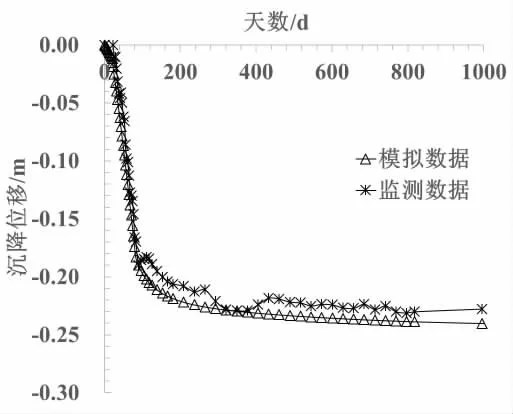

图3 显示有限元模拟结果与沉降观测的对比,从图中可以看出模拟结果与实际监测结果趋势性相近,具有较好的匹配性。经目前工程实践反馈,采用该处理方案的观测结果表明,路基填筑期间沉降较大,运营期路基沉降量小,目前西会高速已运营接近4 年,工后沉降满足规范要求,因此,采用上述处理方案处理西吉县湿软黄土效果较好。

图3 有限元模型与实际监测对比(单位:m)

由于湿软黄土渗透系数明显大于软土,表现在其总体固结沉降也明显较快,在施工填筑期间沉降已达到0.194 m,最初地面线以上50 cm 的级配碎石褥垫层起着湿软黄土排水的作用,此时露出地面还剩约0.3 m,本次模拟高度为9.2 m,考虑未来存在10 m以上较高填土,因此,为保证排水层在施工期间沉降后仍起到排水作用,碎石排水褥垫层应至少按制在0.5 m。

固结沉降至900 天左右,湿软黄土固结沉降已基本稳定,对比运营15 年后总沉降的0.243 m,固结900 天已沉降0.240 m,仅增加0.003 m,已达到整体固结的95%以上,处理过程中,由于水泥搅拌桩已嵌入持力层(泥岩内),工后沉降较小仅为0.06 m。考虑一级公路、高速公路规范中工后沉降要求高,因此,为保证项目质量,针对该地区湿软黄土应在施工初期与桥涵构造物一起,作为第一批项目进行施工及填筑,自施工至运营期开始基本可完成固结沉降,条件允许情况下可进一步考虑超宽填筑。

考虑0.5 m 桩径情况下,1.2 m~2 m 桩间距沉降趋势。从图4 可以看出,桩间距越小,由于桩土置换率越大,导致沉降趋于稳定越快,在4 倍桩径(2 m 桩间距)前,沉降随着桩间距增长接近线性增长,每增加0.2 m 间距,沉降增大百分比分别为6.4%、7.2%、6.9%,而当达到4 倍桩间距时,相比于1.8 m 桩间距沉降增加10.1%,相比初始1.2 m 桩间距增加了34.5%,达到0.327 m,增长幅度明显增大。工后沉降方面,1.2 m~2.0 m 桩间距,沉降分别为6.0 cm、6.5 cm、7.2 cm、8.0 cm 及9.0 cm,均满足高速公路、一级公路工后路基20 cm 的沉降要求。有限元模拟计算的最大桩轴力位于路基中心分别为255.4 kN、339.2 kN、423.9 kN、530.0 kN 及635.2 kN,经以往项目经验反馈,一般情况下,单桩极限承载力一般在500~600 kN左右,因此,按制在1.8 m 桩间距以内,可保证桩身强度满足使用要求。经总沉降、工后沉降及桩身强度分析,在3 倍桩间距(1.6 m 桩间距)左右为较合理、经济的处理间距。

图4 不同桩间距沉降趋势(单位:m)

图5 为2 m 间距情况下,0.5~0.9 m 不同桩径的影响沉降的曲线,从图中可以看出桩径在0.8 m 及0.9 m 实际影响沉降并不明显,此时桩间距为2.2~2.5,而0.7 m 桩径在整体沉降较小的同时,固结速率变化较快,此时对应桩间距为2.9 左右,这也进一步表明3 倍左右桩间距为较优处理间距,结合规范其所对应的桩土面积置换率m 约在0.07~0.1 之间。

图5 不同桩径沉降趋势(单位:m)

5 结论

(1) 西吉县湿软黄土地基当含水率大于30%,较自然状态黄土,湿软黄土内摩擦角下降30%,粘聚力下降46%。在可塑阶段摩擦角随含水率上升呈现线性下降,粘聚力当高于塑限后,粘聚力随着含水率上升呈现线性降低的趋势。

(2) 经西会高速模拟、监测、运营结果反馈,针对道路等级、软弱土层厚度等因素分别采用的抛石挤淤加换填及水泥挤密桩处理方案处理效果明显。

(3) 为保证填筑沉降后基底仍可起到排水功能,碎石排水褥垫层应至少0.5 m。由于区域湿软黄土渗透系数明显优于软土,自填筑完成2 年后,固结沉降已基本完成,施工时应提前超宽填筑,提前固结。

(4) 水泥搅拌桩处理湿软黄土,在2.2~2.5 倍桩间距处沉降位移变化不大整体处理相对保守,3 倍桩间距左右为较忧的处理间距,对应桩土面积置换率约在0.07~0.1 之间。