让浙江文化绽放璀璨光芒

2023-10-18

国家之魂,文以化之,文以铸之。文化连接历史、现在和未来,是一条生生不息的血脉,是中华民族创造奇迹的内在力量。

新征程,新使命。浙江省各级人大代表紧紧围绕省委“打造高水平文化强省,在建设中华民族现代文明上发挥示范引领作用”目标,立足本职、履职尽责,助力做深做实“传承弘扬”和“活化利用”两篇文章,让浙江文化“传下去”“活起来”“走出去”。

裘巧芳:让百年越剧“出圈”

吕 颖 张淑楠

越山剡水清悠悠,回腸柔曲出嵊州。绍兴嵊州,越剧之乡,在这里,越剧的身影无处不在,寻常百姓茶余饭后,都会唱两句越剧提提神,可谓是“凡有水井处,皆能闻越音”。

绍兴市人大代表、国家一级演员、嵊州市越剧艺术保护传承中心副主任裘巧芳,是地地道道的嵊州人,15岁开始学戏,1993年从浙江省艺校毕业后,进入嵊州市越剧团(原嵊县越剧团),工小生,后来成为著名越剧表演艺术家陆锦花的弟子。在30余年的艺术生涯中,她不断地创作、打磨、练功,才有了《貂蝉与吕布》《蔡文姬》《大漠骊歌》等经典剧目里的精彩呈现;曾获全国越剧青年演员大奖赛优秀演员奖,浙江省第七、九、十、十一届戏剧节优秀表演奖等奖项。

越剧作为中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。为了让更多人感受越剧之美,让越剧艺术得到更好的传承,2013年起,裘巧芳就在嵊州市城南小学担任越剧辅导老师,一周给孩子们上两三次课。“希望通过我的努力为更多孩子播下越剧的种子。”

越剧的发展不仅需要创作高质量的剧目,也要以更开放的姿态,融入时代新声。2021年,裘巧芳带着越剧团的青年演员们在北京市海淀区中关村做了一次“快闪”,演绎了《十八相送》和《手心手背都是肉》两段折子戏,并手把手教“码农”体验越剧,让越剧获得了更多人的喜爱,展现了传统艺术的时代新义。

越剧是嵊州的一张文化名片。作为一名人大代表,裘巧芳积极为越剧艺术传承发展建言献策。针对当前越剧表演、编导、舞台设计等相关人才培养不足等问题,她提出了《关于支持创办越剧高等职业院校的建议》;针对越剧事业推进缓慢的现状,她提出了《关于全力推进越乡嵊州越剧事业发展的建议》,从组织领导、人才培养、宣传推广等方面提出了针对性的建议,进一步推进了越剧传承保护和发展。

张国萍:讲好“万年上山”的故事

潘斐斐

一万年前,“上山人”的脚印落在了浦江;一万年前,“上山人”告别山林洞穴的生存模式,走向旷野;一万年前,“上山人”种出一粒稻米,升起一缕炊烟。

位于浦江县的上山遗址保护展示馆内,一粒炭化稻米,为“栽培水稻起源于中国”提供了最早的证据,是改写人类文明史的重要发现。2006年11月7日,“上山文化”被学界正式命名,钱塘江上游早期新石器时代文化研究成为国内外关注的焦点。

自此,“上山”不再是一个地名,它的背后是一群人、一代人的梦想。从那时起,有这么一位讲解员,陪伴上山遗址十余载,如“上山”的“老友”一般,熟悉“上山”的一切。她就是金华市人大代表、上山遗址管理中心党组成员、副主任张国萍。

“当时,县博物馆新开辟的上山文化陈列馆没有专业的讲解员,我临危受命,成为第一任专职讲解员。”张国萍回忆,“每天想得最多的,是怎样在最短的时间里,用精准的语言把文物信息传递给参观者,通过自己的介绍让本来静态的东西鲜活起来。”

白天忙着查阅资料、请教考古专家、熟记“上山文化”知识;晚上依据自己的体会感悟,撰写、修改、完善讲解词……17年间,她不断调整、改进讲解的方式方法,一有空便跑到考古工地听专家的新论断,不断丰富“内存”。

与此同时,她还创编《邂逅上山》动漫宣传片,参与拍摄《万年上山》《何以中国》《寻古中国》等10余部纪录片,并积极推动地方教材《走近上山》出版发行,让“上山文化”走进中小学生课本。

她倡导建立“上山文化研究中心”“上山文化遗址联盟”等4个平台,并联合义乌、永康、仙居等遗址地策划“上山文化考古成果展”5次,让“上山文化”先后走入浙江博物馆、首都博物馆、国家博物馆。

2021年,上山文化遗址群申遗工作全面启动,浦江作为牵头城市,承担了申遗秘书处职责,张国萍自然而然地承担起秘书处具体执行人、联盟联络员的工作。她小心谨慎地学习求证,时刻想着如何把工作做细致,不留遗憾地完成好这项神圣而光荣的工作。

作为一名人大代表,张国萍领衔提交了《关于进一步加快上山文化遗址群申遗工作的建议》,从加大统筹力度、强化资金保障、增强遗址及周边环境保护等方面提出意见建议。该建议被评为金华市人大代表优秀建议。

光阴荏苒,多年陪伴、相互扶持、互相成就。张国萍说,“上山文化”不仅是浙江的、中国的,更是全人类的,能够为之奋斗,是自己的幸运和骄傲,“我和‘上山’的‘老友记’不会落幕,我将继续用心用情,讲好‘上山’的故事”。

周莲君:深化“衢州有礼”品牌建设

李 希

宋韵文化,灼灼其华;浙西衢州,有礼之城。

衢州是南孔文化的发源地,也是浙江宋韵文化的重要板块。习近平总书记在浙江工作期间,先后8次到衢州考察调研,作出一系列重要指示。发扬光大南孔文化,让南孔文化重重落地,是习近平总书记寄予衢州的一项重要嘱托。

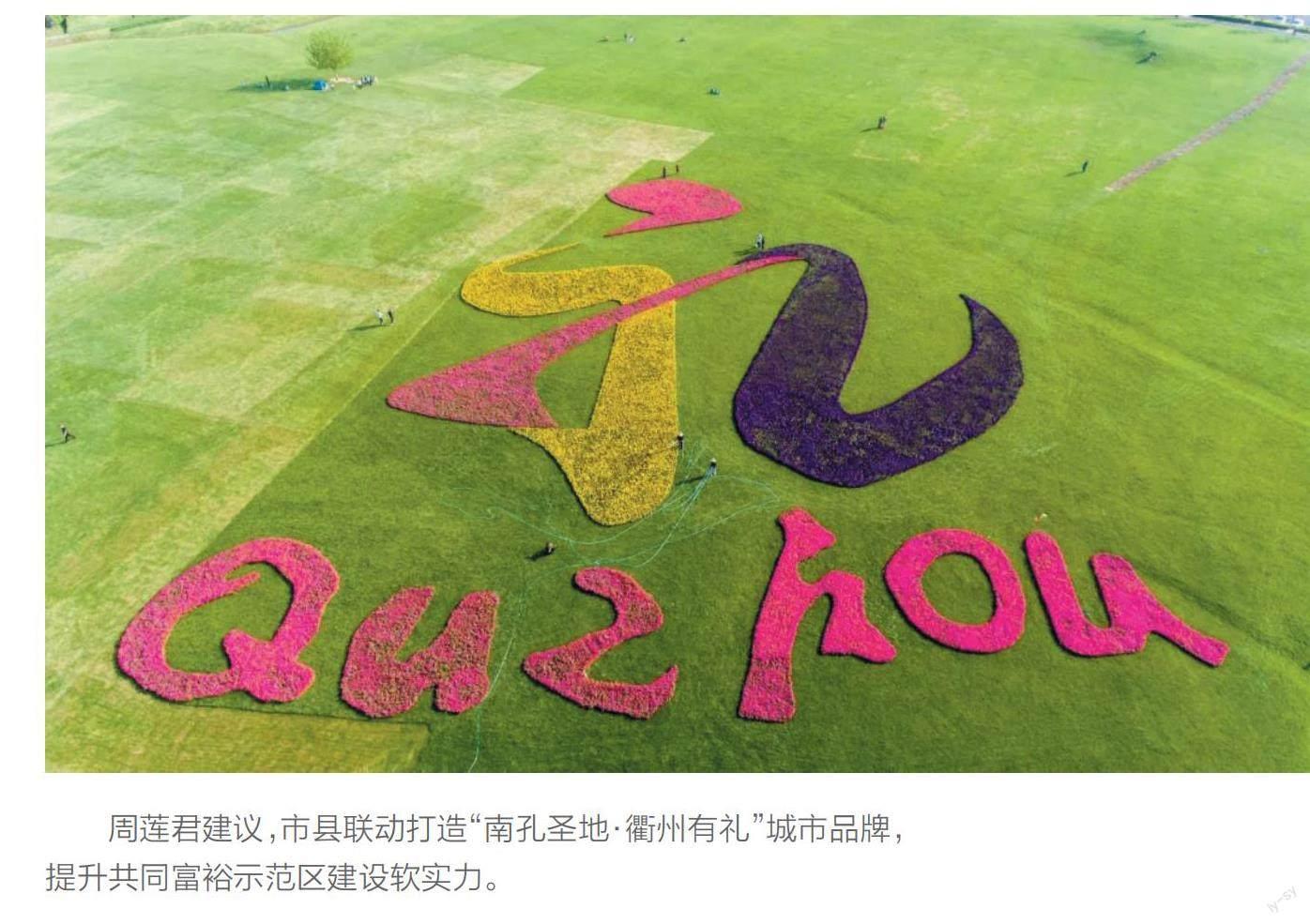

“近年来,衢州深入开展南孔文化研究,市县联动打造‘南孔圣地·衢州有礼’城市品牌,提升共同富裕示范区建设的软实力。”衢州市人大代表、江山市委党校老师周莲君十分关注“衢州有礼”城市品牌的建设和发展,通过前期大量的调研,在市八届人大三次会议上提出《关于深化市县联动“衢州有礼”品牌塑造路径 建设精神共富桥头堡的建议》,呼吁市、县联动挖掘南孔文化精神价值,为城市文化品牌建设注入新时代共同富裕文化内涵,以塑造品牌引领衢州高质量发展。

“文化不仅要发掘,也要注重转化,打造‘文化+’新业态,找到融合发展新路径。”多年来,她通过走访调研、查阅文献资料等多种途径,提出了创新南孔文化经济的建议,希望开发有当地特色的市场文化产品,打造“南孔家宴”等文化品牌,以全域旅游为指引一体推进市县“有礼悦游”品牌塑造,推动“文化+电商”“文化+旅游”“文化+制造”融合发展。

对于衢州文化品牌的建设,她有更深的思考:“江山的挑夫文化、船帮文化、毛氏文化,衢江的‘九华立春祭’等有显著地域特色的历史文化也应融入‘有礼’社会单元塑造,让群众在公共空间体味乡愁记忆,增加文化认同。”

潘汶汛:展现宋韵古今风华

袁姗姗 蔡 静

湖山交汇,最美是清波。位于南宋皇城根下的清波街道,是杭州市上城区最具历史文化积淀的地方,也是国内宋韵文化积淀最为深厚、保留最为完整的区域之一。

在这里,上城区人大代表、中国美术学院中国画与艺术学院教授潘汶汛紧扣“宋韵文化”主线,认真履职尽责。

还记得“春天来杭州看宋画”这一热词吗?今年3月18日至4月16日,“宋韵今辉”艺术特展在中国美术学院美术馆开展,37件(套)宋、元、明、清传世书画,系统呈现了从宋、元、明、清到近现代江南地区的宋韵书画艺术文脉。从开幕这天起,展馆门口每天排着长队,甚至加推了“周末夜场”,为西湖的春天增添了文艺气息。

“我十分有幸参与到这个特展的策划工作中,创作的《达摩渡海》也参展‘宋韵今辉’教学展,还指导学生作了主题发言。”潘汶汛说。

潘汶汛一直是工作和生活的有心人。正值清波街道打造“韵味百巷”,潘汶汛路过荷花池头,看到墙面泛黄破损,随即来到人大代表联络中心站反映情况,希望推动墙面“焕新”。

清波街道高度重视,专门召开街社恳谈会集思广益,并邀请潘汶汛参加。最终,决定沿用荷花意象,以绘画融合宋词为墙面穿上新“外衣”。潘汶汛主动请缨,为墙绘题词。在她的参与下,荷花池头旧墙上新绘的巨幅荷花让居民们赞不绝口。

在做好宋韵文化研究传承方面,潘汶汛一直身体力行。她经常深入街角巷陌开展实地调研,挖掘记录坊巷里的宋韵历史、名人典故,为老旧小区提升改造、幸福邻里坊建设提出意见建议,助力宋韵文化坊巷建设;依托“美美讲堂”,深化校地合作,着力开发宋韵文化特色课程,常态开展公益展览、互动体验等特色活动,推动宋韵文化飞入寻常百姓家。

朱世豪:为古运河注入新元素

杨秀珊 胡 丹

2014年6月22日,中國大运河在第38届世界遗产大会上获准列入《世界遗产名录》。从历史中走来,大运河一路向前,让世界看到中华宝贵的遗产、流动的文化。

千年运河文脉汇入时代大潮,如何保护好、传承好、利用好大运河所承载的中华优秀传统文化,并通过活化利用唤醒其当代价值,成为新的时代命题。

位于临平区运河街道五杭集镇的大运河1986文创园,便为大运河注入了新的生机与活力。这里有非遗手工作坊、文化书屋和江南水乡古风摄影基地等,高耸的旧水塔也变成了一家名叫“东塔咖啡”的网红打卡点。

从规划、改建到招商,临平区人大代表、1986文创园招商专员朱世豪全过程参与其中。作为一名人大代表,他也一直为推广运河文化建言献策,提出了由属地镇(街道)牵头,联合经济开发区、大运河科创城等区级平台,深入挖掘运河文化,积极盘活存量空间;加快乡村道路建设,打通大学校园与大运河文化公园之间的通道等建议。

随着杭州亚运会脚步的临近,朱世豪和他的团队策划举办第十九届中国国际动漫节临平系列活动暨第二届大运河文化创意设计周、亚运·动漫·国学知识趣味赛等迎亚运系列活动,将杭州亚运盛会与千年运河文化完美融合。

同时,朱世豪还是运河街道“运河之声”亚运文明宣讲员。在宣讲时,他会将运河文化和杭州亚运会结合起来,向群众、游客、项目投资人讲述运河文化孕育出的独特精神内核。

在朱世豪的积极推动下,1986文创园近期还将筹办大运河文创设计展,其中重要内容之一就是借助亚运契机,让运河文化在“世界级”舞台上绽放更加璀璨的光芒。“传统文化和新兴业态的融合释放出无限活力,也让更多年轻人感受到了千年文脉的力量,吸引他们参与其中,进一步增强青年的文化自信。”朱世豪说。

林上宇:千年廊桥的凝望与守护

周来方

烟雨蒙蒙,溪水淙淙,缓步走在如钢琴键般的碇步桥上,让人仿佛置身江南,回味悠长。央视兔年春晚上,浙江原创舞蹈节目《碇步桥》火了,也让地处浙闽边界山区的“桥乡”泰顺火了。

除了“碇步桥”,泰顺还有著名的廊桥。历经千年的泰顺廊桥,以其“河上架桥,桥上建廊,以廊护桥,桥廊一体”的独特桥梁样式,被誉为世界桥梁史上的“活化石”。目前,全县境内现存古廊桥32座,其中15座被列入全国重点文物保护单位。

廊桥不仅是公共建筑,更是泰顺人民的“精神图腾”。泰顺县人大代表、泗溪镇白粉墙村委会副主任林上宇一直致力于廊桥的保护和廊桥文化的挖掘。

2016年9月,台风“莫兰蒂”来袭,林上宇积极参与“全民护桥”行动。“也正是因为有了‘全民护桥’行动,大家对廊桥的保护意识井喷式增长。”林上宇说,也是在这个时期,廊桥保护立法工作被提上日程。他努力搜集各种资料,整理《闽浙木拱廊桥(泰顺)研究资料汇编》,并多次就廊桥保护立法提出具体意见建议。

2021年8月1日,我国首部廊桥保护地方性法规《温州市泰顺廊桥保护条例》正式实施。林上宇说:“我将继续履职尽责,为弘扬廊桥文化、加强廊桥保护建言献策、贡献力量。”