中国古代《蚕织图》技术文化东传对“蚕织浮世绘”影响研究

2023-10-16邓楠楠

陶 红, 邓楠楠

(西南大学 a.新闻传媒学院; b.历史文化学院 民族学院,重庆 400715)

米克·巴尔提出,视觉文化需要借助其他多种学科,如已有的人类学、心理学和社会学,还有其他本身就比较年轻的学科,如电影和传媒等进行研究,还需要从所研究对象的领域(而非学科),如艺术史、文学、哲学、宗教,甚至断代史来进行研究,因此,首先需要构建一个不属于任何学科的新对象[1]。米克·巴尔为视觉文化研究提出两个重要的思路:一是视觉文化研究需要借助多学科知识阐释问题,二是视觉文化研究的对象原本就不是很清晰,需要重新构建一个不单单属于任何学科,而是属于多个领域的研究对象。借鉴米克·巴尔的思路,探讨中国古代《蚕织图》的视觉文本,需要提出一个跨学科的概念,而白馥兰[2]提出的“技术文化”,正适于概括中国古代《蚕织图》对日本“蚕织浮世绘”的影响,即“蚕织浮世绘”与中国古代《蚕织图》表现出很大的相似性。

15世纪中期至19世纪80年代,中国古代《蚕织图》在日本的传播经历了从收藏、摹绘再到本土化“蚕织浮世绘”的过程。江户时期,胜川春章、北尾重政、喜多川歌麿、菊川英山、歌川国芳、杨洲周延等近65位画家绘制过“蚕织浮世绘”,这些图绘在蚕事技术环节称谓、蚕桑器具形状、“图文互释”等方面,很大程度保留了中国古代《蚕织图》的图例形式。鉴岳真相收藏梁楷版《蚕织图》,狩野永纳摹绘宋宗鲁刊本《蚕织图》,而后橘守国绘制图样绘本《唐土训蒙图汇》及《绘本直指宝·蚕家织妇之图》,这些都是中国古代蚕织图像文化东传日本的证据。中国古代《蚕织图》与“蚕织浮世绘”的比较分析,目的就在于发现中华农业图像文化符号的“异域再现”,完善中国古代农业图像东传的证据链条。同时,中国古代《蚕织图》东传及中华蚕桑文化符号在日本的本土化,也是中华农业文化与东亚区域文化交往融合的重要案例,这能为当今东亚区域的文明交流提供历史镜鉴。

1 “蚕织浮世绘”代表画家及图绘

“蚕织浮世绘”,是以东京农工大学科学博物馆展出已故教授铃木三郎所捐赠的“蚕织浮世绘解说本”为准翻译而来[3]。“蚕织浮世绘”的概念主要参考了日本学者角山幸洋的界定,具体是指以养蚕、缫丝、织绸生产活动为题材创作的浮世绘[4]。日本江户时期至明治早期,是浮世绘发展的鼎盛时期。“蚕织浮世绘”仅是浮世绘的一个较小分支。在日本社会艺术风尚转变的刺激下,浮世绘应运而生,其绘画题材多表现江户时期的市井风俗习惯,反映贵族、市民、歌舞伎的生活场景,既有传统风俗也有普通风俗,既迎合上流社会观赏喜好也满足市井平民的艺术需求。

1.1 “蚕织浮世绘”代表画派画家及作品

1914年,大村西崖和田岛志一著《浮世绘流派史》一书,是研究浮世绘流派和艺术史的代表作。书中简要提及胜川春章与北尾重政合绘“蚕织浮世绘”:“画本《宝能缕》(彩印大本一册,1786年日本桥南三丁目前川六左卫门版)为与北尾重政合作之作品,按照养蚕、制丝、机织的顺序排列在十二幅画中,有五幅为春章所画。”[5]136至2002年,东京农工大学图书馆发行《浮世绘中的蚕织浮世绘图》,“蚕织浮世绘”系列图绘的面貌才得以较充分展示。根据东京农工大学博物馆公开“蚕织浮世绘”收藏数据资料统计,从18世纪晚期至20世纪初期,有近65位画家绘画过263幅“蚕织浮世绘”,其中有244幅标注了准确的刊行年份和作者名字;16幅作品仅标注了作者名字,无刊行时间信息;3幅未标注任何作家及刊行信息。

胜川春章、北尾重政、喜多川歌麿是最早绘制“蚕织浮世绘”的画家;浮世绘画派中,歌川派画家绘制“蚕织浮世绘”最多,如歌川国安、歌川国芳、歌川贞秀、歌川芳虎、歌川房种等;《浮世绘流派史》一书中指出:“随着浮世绘的兴盛,其自身也发展出独立的流派,具有自己的特有样式,因此确实不应与其他画派混为一谈。”[5]5这体现出浮世绘各画派对“师承关系”的重视和绘画风格的独特性。画风别具一格的画匠成名后,另辟新的画派,大量弟子慕名追随,从而形成规模较大的流派。较为活跃的胜川派、北尾派、歌川派、喜多川派、菊川派等,无不如此。画派开创者画过的主题曾被弟子们反复摹绘,以示画派的传承。“蚕织浮世绘”就是被各画派弟子传承摹绘的主题之一。此特点在歌川派中体现更为突出,歌川派绘制“蚕织浮世绘”的画家众多。19世纪末期,歌川派画家杨洲周延将“蚕织浮世绘”推向新的高潮。为了更加清晰地展示“蚕织浮世绘”的创作信息,本文对11位浮世绘代表画家及其“蚕织浮世绘”作品做了基本信息分解,如表1所示。

表1 “蚕织浮世绘”代表作品基本信息分解Tab.1 Basic information decomposition of “Sericulture Nishiki-e”

1.2 “蚕织浮世绘”的代表图绘呈现

图尔特·霍尔在《表征:文化表象与意指实践》中提出:“文化中的意义过程的核心,存在着两个相关的表征系统,通过各种事物(人、物、事、抽象观念等)与我们的概念系统、概念图之间构建一系列相似性或一系列等价物,第一个系统使我们能赋予世界以意义。第二个系统依靠的是在我们的概念图与一些类符号之间构建一系列相似性,这些符号被安排和组织到代表或表征那些概念的各种语言中。”[6]霍尔把符号、语言、概念、意义视为一个动态文化系统,具有表意实践功能和文化建构功能。

中国古代《蚕织图》是一个浓缩的中国农业技术文化的符号系统,“蚕织浮世绘”中呈现的养蚕技术环节,是对中国古代《蚕织图》模仿,也是对中国农业技术文化的认同。以狩野画派为开端,日本画家仿照中国古代《蚕织图》,以“养蚕织丝”为母题绘画。日本反映耕织作业场景的绘画作品,从早期极具汉画特征的“四季耕作图”,发展到明治时期完全融入日本绘画风格的浮世绘“蚕织浮世绘”[7]。胜川春章、北尾重政合作画“蚕织浮世绘”12幅,包括收蚁、采桑、三眠、分箔、上蔟、择茧、取种、蚕蛾、缫丝、开绵、织、剪帛;而喜多川歌麿画“蚕织浮世绘”12幅,包括收蚁、采桑、三眠、分箔、上蔟、择茧、取种、蚕蛾、缫丝、开绵、络丝、攀花。此外,“蚕织浮世绘”中蚕桑工具外形与中国古代《蚕织图》中采桑、养蚕工具形态也基本一致。在胜川春章、北尾重政、喜多川歌麿等绘的“蚕织浮世绘”中,使用的蚕事工具包括桑笼、桑网、桑梯、小切刀、劖刀、羽帚、簸箕、蚕笼、蚕架、丝籆、丝锅、络车、丝锭、手摇纺车、双层织机等。

杨洲周延的“蚕织浮世绘”作品,选择宫廷养蚕贵妇为描写对象,与明代仇英的《宫蚕图》风格相近。明治初期,杨洲周延的“蚕织浮世绘”画幅色彩鲜艳,人物服饰艳丽,画面中环境、物品、建筑都十分华丽富贵,取名“贵妇人养蚕之图”(图1[8])。

图1 杨洲周延《贵妇人养蚕图》(3幅连续绘)1891年Fig.1 Youshu Chikanobu’s The Scene of Silkworm-raising (three sheets) in 1891

“蚕织浮世绘”构图强化景深效果,于尺幅之中以近景、中景、远景展现不同的养蚕技术环节和农家山水景色,画面结构完整、内容丰富、色彩绚丽。图1中人物以女性为主,间或有幼童出现以调和画面灵动性,这一点与中国古代《蚕织图》和中国姑苏版画风格相似,使用幼童形象以“表现对人丁兴旺的殷实家居状态的追求”[9]。

2 中国古代《蚕织图》技术文化在“蚕织浮世绘”中的再现

白馥兰[2]认为,一切社会都有技术,而如何使用技术则属于文化的范畴:“动用不同类别的技术活动能带来怎样的力量,如何使用技术、是否应该使用技术、使用或者不使用技术要达到怎样的最终目的,技术效果的本质、技术的权重。这些都被科学与技术研究(Science and Technology Studies,STS)领域中学者们方便地称为技术文化。”《蚕织图》包含的技术文化是中国古代先民在漫长的植桑养蚕过程中形成的,技术环节称谓、养蚕器具形态、“图文互释”三个核心内容,是中国农业文化表达方式的原创性发明。东京农工大学博物馆在发布铃木三郎教授收藏“蚕织浮世绘”时明确指出,“蚕织浮世绘”肇端于南宋楼璹的《耕织图》。中国古代《蚕织图》对“蚕织浮世绘”影响的具体方面需要进一步分析。

2.1 “蚕织浮世绘”使用中国古代《蚕织图》技术环节称谓

在中国古代农耕图像中,“系统成套的《耕织图》以南宋楼璹绘制的较为著名”[10],楼图为后来农耕技术环节的图像表达提供章法可循的图示形例,固定了21个耕作环节,24个蚕织环节。本文列出了楼璹版《蚕织图》及后来影响较大的焦秉贞版《御制耕织图》的技术环节称谓,同时对比了狩野永纳摹绘宋宗鲁版《蚕织图》、橘守国《绘本直指宝》及三幅代表性“蚕织浮世绘”作品中的技术环节称谓,如表2所示。宋宗鲁版《耕织图》很大程度上是对楼图的翻刻还原;橘守国的《绘本直指宝·蚕家织妇之图》也同样遵循了楼璹版《蚕织图》的技术环节,绘制23幅图,包含14个蚕织技术环节,称谓稍有变动。胜川春章与北尾重政、喜多川歌麿所绘的“蚕织浮世绘”各有12幅,他们挑选了中国古代《蚕织图》中的12个蚕事技术环节进行再创作,压缩了技术空间而拓展了艺术空间;杨洲周延绘10幅《养蚕图》,也基本保留了中国原创养蚕技术环节,新增技术环节“联合机器缫丝”。从日本“蚕织浮世绘”所呈现的技术环节变化中,还能看出18世纪日本丝织产业生产技术发展变迁的痕迹。

表2 中国古代《蚕织图》、橘守国《绘本直指宝》“蚕织浮世绘”技术环节称谓比较Tab.2 A comparison of the name of working procedures of “Sericulture Nishiki-e” in Pictures of Silkworms Rearing of ancient China and The Painting Guide Album of Tachibana Morikuni

2.2 “蚕织浮世绘”再现中国古代《蚕织图》蚕桑器具形状

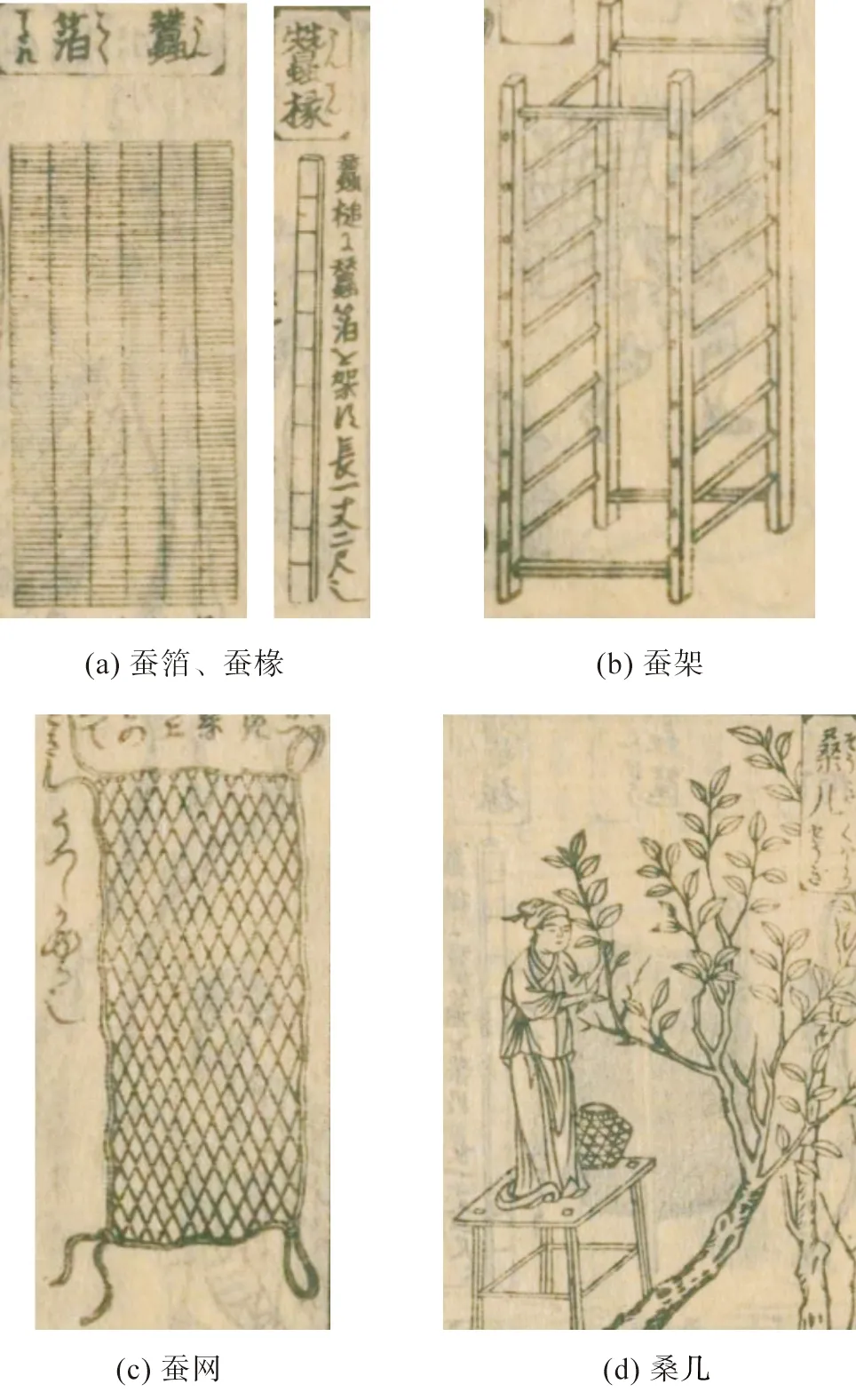

从“四季耕作图”到“蚕织浮世绘”,日本农耕蚕织图像的绘画风格逐渐脱离汉画走向具有大和民族艺术特色的浮世绘。早期“蚕织浮世绘”中的蚕桑器具图样,一定程度上保持了中国古代蚕桑器具的图示形制。在19世纪70、80年代之后创作的“养蚕浮世绘”还新增了如“扬返机”之类的日本独特缫丝器具。在过渡时期,狩野派画家橘守国与平住专庵合绘工具类绘本《唐土训蒙图汇》《绘本直指宝》,被浮世绘画师们当作重要的图例样本。

《唐土训蒙图汇》是日本“蚕织浮世绘”的早期图例样本,也是日本蚕织绘画对中国古代蚕桑器具文化符号的摹绘再现。《唐土训蒙图汇》成书于1718年,共有14卷,其凡例中说“乡者有训蒙图汇而合记,和汉令如此,编采汉事而不采和事,一草一木,一飞一潜,不采之于前书中,前书所收品目一千,此编所载一千六百九十,冀以前书并此编,则无物而有遗漏”,“蚕桑器具”载于该书“卷九·器用之三”中。从绘本的行文体例和蚕桑器具的图式形制来看,《唐土训蒙图汇》明显是对王祯《农书·农器图谱》的摹绘,两者均以图片为主,文字缀后以释图(图2[11]、图3)。

要厘清中国古代《蚕织图》对“蚕织浮世绘”蚕桑器具图样的影响路径,需明确楼璹《耕织图》对中国古代耕织图像产生的影响。楼图对后世蚕织图绘的影响主要表现在两个板块:一是叙事性农耕蚕织作业场景,二是农耕蚕桑器具的图示形制。据考,王祯《农书·农器图谱》中曾多次提及楼璹《耕织图》,且在书中引用了楼璹的《耕织图诗》。虽然楼璹原图已佚,但大多学者认为元代程棨的摹刻版最大程度还原了楼图。程棨版《耕织图》与王祯《农书·农器图谱》对比,发现王祯所绘蚕桑器具图示与《耕织图》中的器具图示确实存在渊源关系,《农书·农器图谱》中的“蚕蔟”“茧瓮”“蚕连”等图绘都与《耕织图》相似[12]。

通过图2和图3对比可以看出,《唐土训蒙图汇》中的蚕桑器具图样与王祯《农书·农器图谱》高度相似,同时带有楼璹版《耕织图》印迹,而《唐土训蒙图汇》又直接影响了“蚕织浮世绘”的创作。因此,从这一证据链条可以断定,中国古代《蚕织图》对“蚕织浮世绘”确实产生了影响。表3为《唐土训蒙图汇》中所绘的蚕桑器具名称表述。

图3 《唐土训蒙图汇》中的蚕桑器具Fig.3 Sericulture tools in Morokoshi Kinmō Zui

表3 《唐土训蒙图汇》中蚕事工具名称Tab.3 Name of sericulture tools in Morokoshi Kinmō Zui

大部分“蚕织浮世绘”中所绘的蚕事工具,均采用《唐土训蒙图汇》中的蚕事器具图样,如蚕槌、蚕椽、蚕筐、蚕杓、蚕架、蚕网、蚕箔、蚕盘、丝籆、丝锅、络车等,如表4、图4[13]所示。

表4 “蚕织浮世绘”中蚕事器具Tab.4 Sericulture tools in “Sericulture Nishiki-e”

图4 喜多川歌麿《女织蚕手业图谱》之三Fig.4 The 3rd of Jyoshoku Kaiko Tewasa Kusa Ichi by Kitagawa Utamaro

2.3 “蚕织浮世绘”模仿中国古代《蚕织图》“图文互释”叙述方式

中国是诗歌的国度,诗曾是高居庙堂士大夫的交流方式和语言,《论语》中有“不学诗,无以言”[14]。楼璹是於潜(今杭州临安)县令,作为“高居庙堂”的人士,用诗歌阐释图画的意义是恰当而正常的行为。从叙述学的角度看,“诗画”同处于一幅画面空间中,正说明“诗画”之间的“互文性”特征。“互文性”意指任何单独的文本都与其他文本相互参照、交互指涉的,诗歌的意义可以在互文过程中得到进一步阐释和深化,甚至达成认识的延伸和转移的综合过程。杰拉德·普林斯《叙述学词》典对“互文性”的定义是“一个确定的文本与它所引用、改写、吸收、扩展,或者在总体上加以改造的其他文本之间的关系,并且依据这种关系才能理解这个文本”。

中国古代《蚕织图》“图文互释”的叙述方式,目的在于增强图像的艺术性和教化性。具体表现为在一幅图绘之内配诗歌,以“阐释”或者“渲染”图绘的内容,甚至使图像能够“延伸”出更多的含义。楼璹的24幅《蚕织图》,每幅图绘都配有诗歌,例如“下蚕图”配诗:

谷雨无几日,溪山暖风高。华蚕初破壳,落纸细于毛。

柔桑摘蝉翼,簌簌才容刀。茅檐纸窗明,未觉眼力劳。

程棨版《蚕织图》及诗歌是对楼璹版的重刻,通过程棨版的《蚕织图》进一步表现中国诗歌和绘画之间的“图文互释”特点,如图5所示。

《蚕织图》中诗与画的配合,一是加深对画面描绘的技术环节的理解,二是诗歌使得画面更丰富有趣味。明清时期大量东传的中国绘画作品对日本浮世绘画师铃木春信(1725—1770年)产生了重要影响,铃木春信在浮世绘中的地位十分重要,其代表作《坐铺八景》中具有显著的汉文化特征。他“常在画面上配置和歌、汉诗、俳句,藉助古典文学精髓诠释‘现世’生活,使画面蕴藉深幽古奥的意境。”[15]而铃木春信对胜川春章、歌川丰国等浮世绘画师产生了重要影响,“蚕织浮世绘”画家对“图文互释”叙述体例的借鉴,推动了这种叙述方式在日本农业文化传播中的运用。1803年,日本蚕种商人上垣守国将其长期积累的养蚕缫丝经验著为《养蚕秘录》,书中也采用了“图文互释”的叙述方式,以单例图示配以简单的文字解释,既有蚕桑器具图示说明,也有养蚕技术环节的图像场景呈现。《养蚕秘录》内容通俗易懂,在日本蚕桑技术传播中具有重要地位。由此可见,“蚕织浮世绘”对中国古代《蚕织图》“图文互释”叙述方式的模仿,对日本农耕技术文化传播方式产生了较大影响[16]。

3 中国古代《蚕织图》东传的文化传播使者

“蚕织浮世绘”并非横空出世,狩野画派在中国古代《耕织图》东传过程中承担了文化传播使者角色。大村西崖认为,浮世绘的兴起是日本上层社会的艺术嗜好逐渐倾向于民间风俗的绘画表现,而下层社会对艺术需求的逐渐增高呼应了上层社会的喜好,因此催生了浮世绘这样的新艺术形式;在日本画坛具有深远影响的狩野画派,亦转向于描绘日本风俗,其中狩野永纳、狩野内膳、橘守国等都摹绘过中国古代《耕图》和《蚕织图》。他们的作品进而催生了“蚕织浮世绘”,也体现了中国古代《蚕织图》技术文化对日本绘画艺术发展的影响。

3.1 鉴岳真相和狩野永纳引入中国古代《蚕织图》

中国古代《蚕织图》流入日本,狩野画派是最早的收藏者亦是其最早的摹绘者。东京国立博物馆藏有狩野派画家临摹的《耕织图》两卷,卷本里有日语题跋[17]:

此耕织两卷,以梁楷正笔,絵具笔无相违。写物也。家中不レ出、可レ秘々々。

延德元年二月廿一日 鉴岳真相(印)

天明六丙午年四月初旬 伊沢八郎写レ之

上述跋文表明,日本延德元年即15世纪90年代,梁楷本《耕织图》已经传入日本,并被狩野画派的主要支持人鉴岳真相珍藏并摹写。此后,1667年左右狩野派创立者狩野探幽也摹绘过一个特殊版本的《耕织图》,收录于《探幽缩图》中,现藏于京都国立博物馆。1676年,狩野永纳摹绘宋宗鲁重刻本《耕织图》二册,现藏于东京国立国会图书馆。狩野永纳于《蚕织图》卷末作跋文,摘录如下:

耕织二图者,中华之旧本也。苟使农桑为衣食之本,知以裕于身,悉见男妇辛勤劳苦之状,可谓开世教厚风俗之术矣。予曾自在京雒,当时无敖富奢侈之意,而惟念归休退去,而遗子孙以安之情。今也卜居于西郊,欲为乐于畎亩之中,然多年疏慵之性,自不能兴起躬耕辛勤焉。幸哉予家世藏此图本,而最希见其比,描耕织,诗兼画并显然也。则要后世子孙感此事业,方今子弟求再附梓以公诸于世。盖考诸目录,则耕也备足,织也有图无诗六,而不见异本,故依旧出授之,传永久,聊加卑词,以证之曰尔。

延宝丙辰夏西京居翁跋于素绚堂

上述跋文中,狩野永纳明确表示要将《耕织图》“公诸于世”,并“传永久”。从狩野探幽的“缩图本耕织图”到狩野永纳的摹绘本,“耕织图”画题逐渐变为狩野派之专属,并作为画派内部粉本素材一直延续[18]。至18世纪20—40年代,橘守国《绘本通宝志》《绘本直指宝》的刊行,才打破了狩野画派对“耕织”画题的垄断。

3.2 橘守国的《绘本直指宝》催生“蚕织浮世绘”

狩野派对《耕织图》画题的垄断截至18世纪[19]。橘守国(1679—1748年)入狩野门下学画,算是狩野探幽徒孙辈,对“耕织”画题自然不陌生。“在大阪刊刻业繁盛时,橘守国先后绘著了《绘本通宝志》(1729年)和《绘本直指宝》(1744年)两本画谱类绘本”[20]。两本画谱面向社会大众公开刊行,《绘本直指宝》中的“蚕家织妇织图”更是让其他画派的人得以接触并学习《耕织图》图样形制。所以,橘守国的《绘本直指宝》是“蚕织浮世绘”出现的直接诱因,扩大了中国古代《蚕织图》在日本画界的影响。

浮世绘作品本身具有商业属性,橘守国公开狩野派内部资料已然对狩野派的画作生意造成影响,可见“养蚕织丝”主题的浮世绘在当时颇有需求。“养蚕织丝”画题的公开为江户时期其他浮世绘画师们提供了新的绘画选题。这一时期日本丝织业的发展又为“蚕织浮世绘”的孕育提供了市场基础。自长崎开港中日通商以来,丝织品一直是日本重要的进口商品。但是16世纪末期到17世纪,日本自中国进口绸缎数量逐渐减少,转以生丝进口为主。在幕府限制下,日本开启了以“异国之蚕”织“本朝之机”的丝织品生产格局[21]。可见,江户时代日本丝织业已经有所发展,“蚕织浮世绘”因此得以成为新的艺术风尚。

从艺术史发展角度看,橘守国《绘本直指宝》的刊行催生了“蚕织浮世绘”,使这一画题从狩野派的垄断中解放出来,并获得更为广泛的社会基础。《绘本直指宝》本身的画谱属性,也为后辈画师提供指导。与狩野探幽、狩野永纳的摹绘本相比,橘守国的绘画已经脱去和汉画的痕迹,隐约显现和绘的“美人画”特征。图6为橘守国绘《绘图直指宝·蚕家织妇之图》。

图6 橘守国《绘图直指宝·蚕家织妇之图》Fig.6 The Painting Guide Album:The Female Weaver by Tachibana Morikuni

4 “蚕织浮世绘”的本土化转变

“蚕织浮世绘”是产生于“特定时期的日本风俗习惯风俗画”[5]5,橘守国的《绘本直指宝》扩大了日本绘画界对中国养蚕技术文化的艺术创作基础。19世纪中后期,“蚕织浮世绘”逐渐表现出:3幅连续绘、弱化诗文阐释、画面空间多维化、人物肖像“美人绘”等本土化艺术特征。3幅连续绘,图像看似是被呈现在断开的屏风上,但其画面所表现的内容却是连续的生产活动,画面中减少了养蚕技术环节,强化缫丝、织绸环节的同时增加了艺术表现空间。胜川春章与北尾重政之后的“蚕织浮世绘”中已经鲜见文字说明,图幅中仅保留画名及作者落款,中国古代《蚕织图》中的“图文互释”结构在其中已十分鲜见。“蚕织浮世绘”的画面空间呈现多元化趋势,图像背景中加入了远景的山川湖泊,近景凸显缫丝织绸,使3枚连缀的屏风能够呈现丰富的生产细节。歌川派门内众多弟子,如贞秀、芳虎、芳藤、房种、国辉二代等,都画过3幅连续绘的“蚕织浮世绘”(图7[22])。“蚕织浮世绘”中的本土化表征,并不限于文中提出的3个方面,还可以从更多的角度和绘画作品中得以证明。

图7 歌川贞秀《蚕家织妇图》(3幅连续绘)1847年Fig.7 Utagawa Sadahide’s Weaving Women (three sheets) in 1847

中国古代《蚕织图》表现的蚕桑技术文化融入日本蚕桑技术文化表现之中,并逐渐本土化为“蚕织浮世绘”。狩野画派不断对于中国古代《耕织图》的摹绘,以及橘守国的公开刊行的《绘本通宝志》《绘本直指宝》,是促成其本土化转变的中介。15世纪至18世纪20年代,“养蚕织丝”图绘逐渐成为大众欣赏并乐于理解的绘画题材。19世纪,日本出现插图本养蚕缫丝技术传播手册。除上垣守国的《养蚕秘录》外,还有1856年天野政德和桥本贞秀合著的《养蚕图解》,后者更是融合了“蚕织浮世绘”的艺术特征与《养蚕秘录》的文本表达。可见,以中国古代《蚕织图》为渊源,日本已经发展出了本土化的蚕桑技术文化传播方式。

5 结 语

本文将中国古代《蚕织图》作为一个整体视觉文本,从技术文化视角探究中国古代《蚕织图》东传日本后,孵化出的“蚕织浮世绘”。重点梳理了“蚕织浮世绘”的主要画家和作品,从技术环节称谓、蚕桑器具形状、“图文互释”叙述方式三个方面,证明“蚕织浮世绘”是对中国古代《蚕织图》的再现,并提出狩野画派、橘守国等人是中华农业图像文化东传的使者。总之,万变不离其宗,中国古代《蚕织图》的灵魂依然闪耀在日本“蚕织浮世绘”之中,这是无可置疑的。

《丝绸》官网下载

中国知网下载