利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病疗效及对患者肝功能、糖脂代谢和血清脂肪因子的影响

2023-10-16杨帆,李娟,何昉,成功

杨 帆,李 娟,何 昉,成 功

(甘肃省人民医院消化科,甘肃 兰州 730099)

非酒精性脂肪性肝病是慢性代谢性疾病,以肝脏脂肪堆积为主要临床特征,随着病情迁延,可引起肝细胞损伤、纤维化、硬化等肝功能损伤,并诱发糖尿病、心血管疾病等严重并发症,危及患者的生命安全[1-2]。目前,非酒精性脂肪性肝病的治疗方法主要包括生活方式干预、药物治疗、手术治疗等。但现阶段的治疗方法均存在一定缺陷。中医学认为,非酒精性脂肪性肝病多由脾虚水积、肝经郁滞等多种因素共同影响所致[3-4]。利胆退黄汤具有化湿退黄、清热解毒之效,早期研究显示在慢性病毒性肝炎中的疗效已被证实,具有抗炎、抗病毒、免疫调节等作用[5]。目前针对利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病的研究报道较少,疗效及安全性仍需研究证实。因此,本文将着重探讨利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病对肝功能、糖脂代谢及血清脂肪因子的影响,浅析利胆退黄汤的作用机制,为非酒精性脂肪性肝病的中医治疗方案提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2021年5月至2021年12月我院收治的非酒精性脂肪性肝病患者100例。随机分为研究组和对照组,每组各50例。研究组男31例,女19例;年龄23~61岁,平均(38.79±6.71)岁;病程5个月至6年,平均(2.31±0.62)年;体重指数23.09~29.48 kg/m2,平均(26.72±0.92)kg/m2。对照组男27例,女23例;年龄23~64岁,平均(39.62±6.15)岁;病程7个月至6年,平均(2.27±0.69)年;体重指数23.11~30.05 kg/m2,平均(27.01±0.87)kg/m2。病例纳入标准:①符合《非酒精性脂肪性肝病防治指南》[6]的临床诊断;②中医辨证分型符合湿热蕴结证,主症:右胁肋疼痛、目黄肤黄、小便黄赤、口臭口苦、舌苔黄腻等;次症:胸脘痞满、身乏困重、大便黏腻、脉滑数或滑弦等;③年龄>18岁;④意识清醒,治疗依从性良好;⑤患者家属签订知情同意书。排除标准:①丙氨酸氨基转移酶(ALT)>5倍正常值上限;②近2周内使用激素、免疫抑制剂等药物;③明确对本研究药物或相关成分过敏;④合并严重的心、肺功能障碍;⑤消化道感染;⑥妊娠、哺乳期女性;⑦合并肝癌或其他肝病。该研究经院内医学伦理委员会审核。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组:指导患者饮食控制,禁食高脂高糖类食物或饮品;指导运动锻炼,每日定时行低强度、长时间有氧锻炼。餐后口服多烯磷酸酯胆碱胶囊(国药准字 H20059010,规格:228 mg/粒),2粒/次,3次/d。维持治疗12周后评估疗效。

1.2.2 研究组:在对照组基础上联合利胆退黄汤治疗。方剂:茵陈、泽泻各15 g,制大黄、炒山栀、猪苓、茯苓、柴胡、泽兰、郁金各12 g,白茅根30 g,炒陈皮10 g,虎杖20 g,诸药混合,加水两煎,武火煮至沸腾后,转文火煎煮40 min,浓缩至500 ml,分两次服。每日1剂,维持治疗12周后评估疗效。

1.3 观察指标

1.3.1 中医症候评分:治疗前后,采用中医症候评分评估患者病情的严重程度。主症评分标准:重度、中度、轻度、无,依次评分为6分、4分、2分、0分;次症评分标准:重度、中度、轻度、无,依次评分为3分、2分、1分、0分。中医症候评分越高提示患者病情严重程度越高。

1.3.2 肝功能指标:治疗前后,采用全自动生化分析仪检测患者的血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)水平。

1.3.3 血糖、血脂指标:治疗前后,采用全自动生化分析仪检测空腹血糖(FPG)、空腹胰岛素(FINS)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低/高密度脂蛋白胆固醇(LDL-C/HDL-C)水平。

1.3.4 脂肪因子:治疗前后抽取患者空腹肘静脉血,采用酶联免疫法检测视黄醇结合蛋白-4(RBP-4)、固醇调节元件结合蛋白-1C(SREBP-1C)、瘦素、脂联素水平。

1.3.5 不良反应:检测治疗期间不良反应发生状况。

1.4 疗效标准 参考《中医病证诊断疗效标准》[7]评估疗效。治疗后,各项中医症候基本消失,症候评分降幅≥75%为显效;各项中医症候明显改善,30%≤症候评分降幅<75%为有效;各项中医症候无明显改善,症候评分降幅<30%为无效。总有效率=显效率+有效率。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行分析。计数资料以[例(%)]表示,采用卡方检验;计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

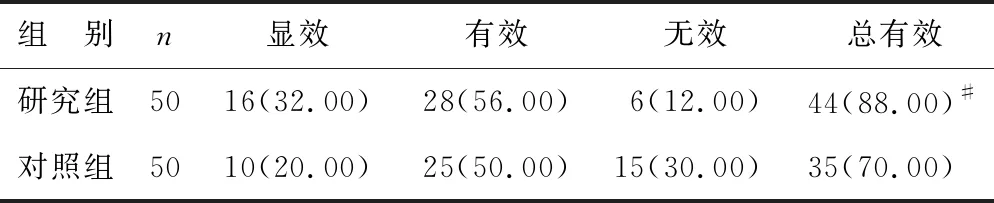

2.1 两组患者临床疗效比较 见表1。研究组患者的治疗有效率高于对照组(P<0.05)。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.2 两组患者中医症候评分比较 见表2。治疗后,两组患者的主症评分、次症评分较治疗前均降低,研究组低于对照组(P<0.05)。

表2 两组患者中医症候评分比较(分)

2.3 两组患者肝功能指标比较 见表3。治疗后,两组患者的ALT、AST较治疗前均降低,研究组低于对照组(P<0.05)。

表3 两组患者肝功能指标比较(IU/L)

2.4 两组患者血糖指标比较 见表4。治疗后,两组患者的FPG、FINS较治疗前均降低,研究组低于对照组(P<0.05)。

表4 两组患者血糖指标比较

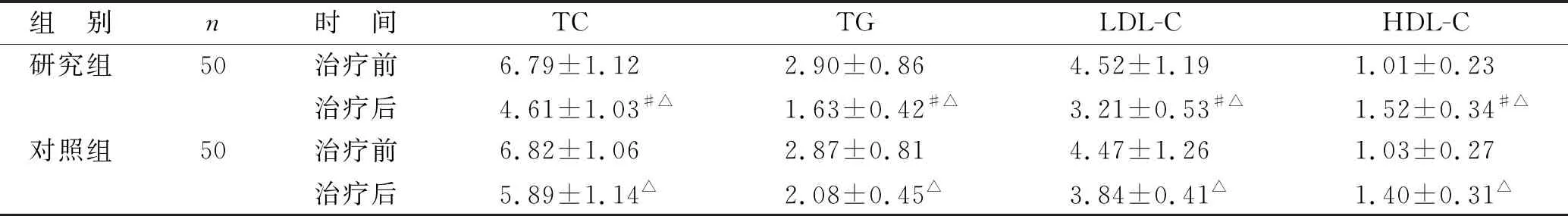

2.5 两组患者血脂指标比较 见表5。治疗后,两组患者的TC、TG、LDL-C较治疗前均降低,研究组低于对照组(P<0.05);两组患者的HDL-C较治疗前均升高,研究组高于对照组(P<0.05)。

表5 两组患者血脂指标比较(mmol/L)

2.6 两组患者脂肪因子水平比较 见表6。治疗后,两组患者的RBP-4、SREBP-1C、瘦素较治疗前均降低,研究组低于对照组(P<0.05);两组患者的脂联素较治疗前均升高,研究组高于对照组(P<0.05)。

表6 两组患者脂肪因子水平比较

2.7 不良反应 两组患者均未出现严重不良反应,用药后未出现ALT持续升高的患者。

3 讨 论

非酒精性脂肪性肝病是临床中常见的一类代谢相关性疾病,现代医学研究认为,过多的饮食、缺乏运动等因素会导致能量代谢紊乱,进而促进脂肪酸在肝脏内的合成和沉积,可诱导非酒精性脂肪性肝病的发生[8-9]。目前,针对非酒精性脂肪性肝病的治疗以生活方式干预和药物治疗为主,其中生活方式干预虽有助于延缓病情进展,但并无确切疗效;药物干预方案中激素、抗氧化剂等药物对改善患者的基础症状和提升患者的生活质量具有确切疗效,但长期用药易增加药物的耐药性,加重肾脏代谢负担,应用受限[10-11]。因此,如何在提升患者治疗效果的同时,减少药物毒性对身体脏器造成的负担,成为近年临床研究的热点。

中医认为非酒精性脂肪性肝病与“胁痛、肝癖、积聚”等症尤为相似,《针灸新编》记载“肝经郁热,胸腹部则痛,尤以右胁为多”,指出胁痛、肝癖与非酒精性脂肪性肝病的病理表现基本一致[12-13]。中医理论认为,其病机主要是由邪实、湿气所致[14-15]。《难经》记载“肝之积,名曰肥气”,指出该病有肥湿浊气积于肝脏。其初期多因饮食无节制,过食肥甘等湿热之品,导致湿浊内生,长期湿邪积聚体内,转化为湿热,久而化热。同时,湿热运蕴于肝经,形成肝郁湿热之证,肝气不疏,瘀血生成,湿热和瘀血相互作用,日久则形成湿热、瘀血互积于肝之病机[16-17]。该病主张清热泄热、健脾利湿、疏肝退黄的治疗方法[18]。本研究利胆退黄汤方取《伤寒论》中“茵陈蒿汤”为基础,茵陈蒿汤长于治疗湿热蕴结型肝胆急症,可谓利肝退黄之名方,结合现代人体质及临床用药经验,利胆退黄汤方中加猪苓、茯苓等以强化利水渗湿、健脾化湿之效,意在除湿气以通脏腑,进而改善非酒精性脂肪性肝病患者的症状。利胆退黄汤方中茵陈长于清热利湿;制大黄、炒山栀为泻下药,可清热泻火、凉血解毒;猪苓、茯苓为利水渗湿之上品,可利尿排湿、益气养阴;柴胡、泽兰、郁金理气解郁,具有疏肝健脾、舒筋活络、止痛化瘀的功效,可缓解肝胆郁结、气滞疼痛等病症;泽泻渗透利水,能够改善体内水液代谢,改善湿热胆汁淤积等病症;白茅根具有清热解毒、利尿渗湿、解表散寒等作用,可以缓解湿热黄疸等病症;炒陈皮可理气消食、燥湿止泻;虎杖为温阳补益药,可改善患者体乏、恶困等症状,兼具利水消肿、活血化瘀的功效,常用于缓解湿热黄疸。上述诸药合用,共奏清热泄热、健脾利湿、疏肝退黄之功。本研究中研究组治疗后疗效、中医症候评分、肝功能指标改善均优于对照组,表明利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病,有助于提升疗效,缓解病症,促进肝功能恢复。此外,现代药理研究发现[19-20],茵陈、制大黄、炒山栀、柴胡中含有的黄酮类化合物、甾体类化合物、大黄素、炔苷类化合物、芳香族苯丙素、三萜类化合物等都具有疏肝健脾的作用。

糖脂代谢紊乱是非酒精性脂肪性肝病发病的一个重要因素。糖脂代谢紊乱会导致胰岛素抵抗,使得胰岛素的生物活性降低,导致葡萄糖难以进入细胞,在血液中堆积,同时也会导致肝脏中的脂肪积聚。此外,在糖脂代谢紊乱的情况下,脂肪细胞诱导肿瘤坏死因子、白介素-6等炎性因子的释放,进一步刺激肝脏炎症反应,加速非酒精性脂肪性肝病的发展。本研究结果显示,治疗后,研究组糖代谢、脂代谢指标的改善情况均优于对照组,提示利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病,有利于调节患者的糖脂代谢功能,延缓或逆转病情进展。

综上所述,利胆退黄汤治疗非酒精性脂肪性肝病,有利于调节患者的糖脂代谢功能,改善肝功能,提升临床疗效。