广州腾讯总部大楼结构设计

2023-10-16荆芃芃靳海卿束伟农刘静洋

荆芃芃, 陈 彪, 靳海卿, 束伟农, 刘静洋

(北京市建筑设计研究院有限公司,北京 100045)

1 工程概况

广州腾讯总部大楼位于琶洲国际会展中心A区,建筑主要功能是科研、办公及配套设施。地下4层,北侧裙房地上9层(建筑高度54.05m),南侧塔楼地上38层(建筑高度206.75m),其中地上建筑面积为12.5万m2,地下建筑面积为4.5万m2。

南侧塔楼采用双核心筒+型钢混凝土柱-钢梁框架+钢联系桁架混合结构体系,属于超高超限高层建筑[1-3],并在14层、38层分别出挑23、29m的景观平台;北侧裙房采用混凝土框架-剪力墙结构体系;裙楼和主楼之间跨度为43m,在2层以上主裙楼之间根据建筑功能进行连接[4]。建筑效果图及现场施工实景如图1所示。

图1 沿江侧透视效果图及现场施工实景

2 结构体系和设计标准

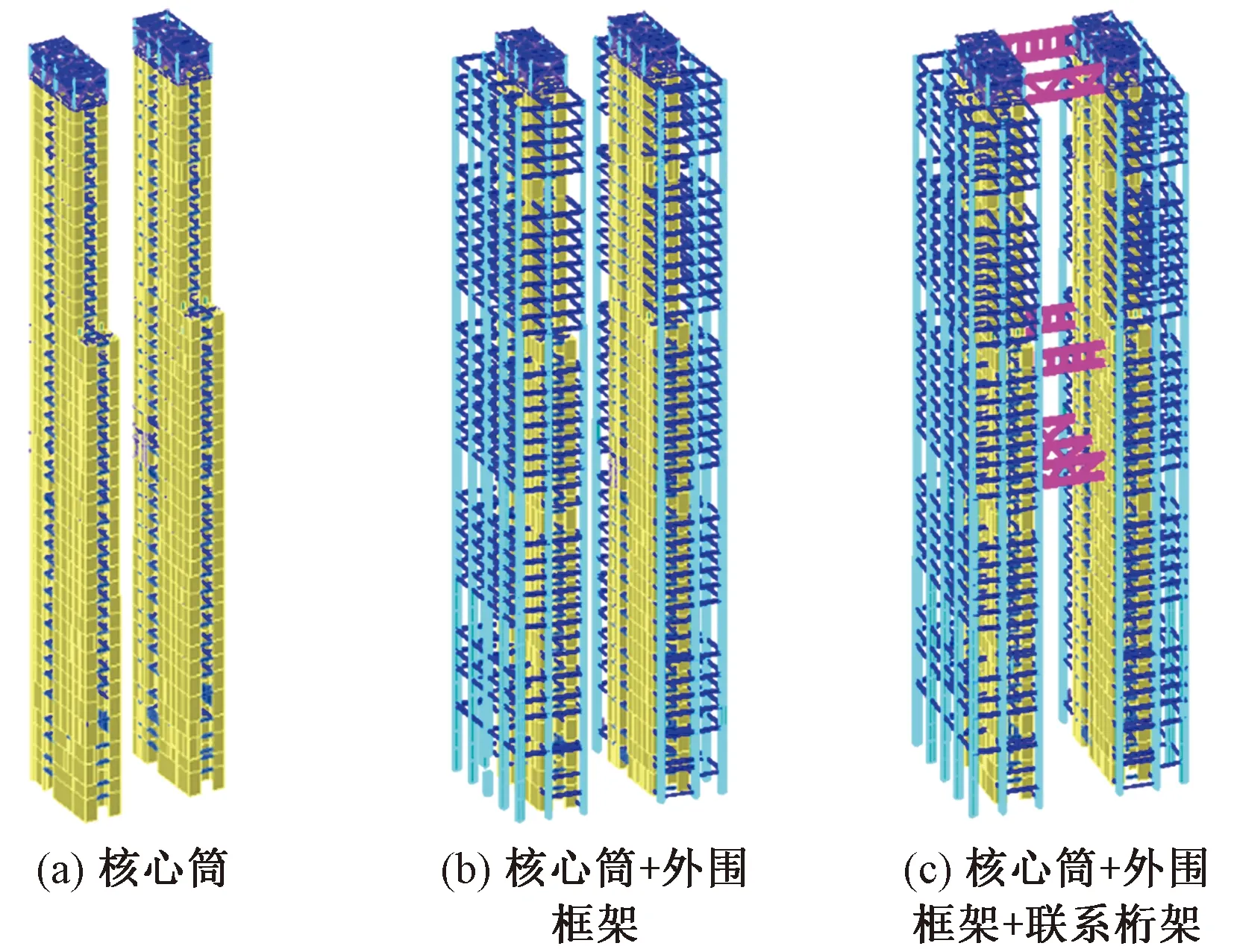

根据建筑造型,南塔主楼设置成双核心筒,中间区域的连接楼板有序地收进,形成中间的峡谷办公区。基于建筑造型需求,南塔在整体上可以看作由两个分离的单侧框架-核心筒合成的双筒-连体结构。由钢筋混凝土双筒、外围框架、联系桁架等组成多道多种传力途径。采用联系桁架将钢筋混凝土双筒连接起来协同工作,增加结构抗侧和抗扭刚度,形成一道抗震防线。由钢骨柱和周边框架梁构成外围框架,形成二道抗震防线,如图2所示。本项目主体控制参数如表1所示[5]。

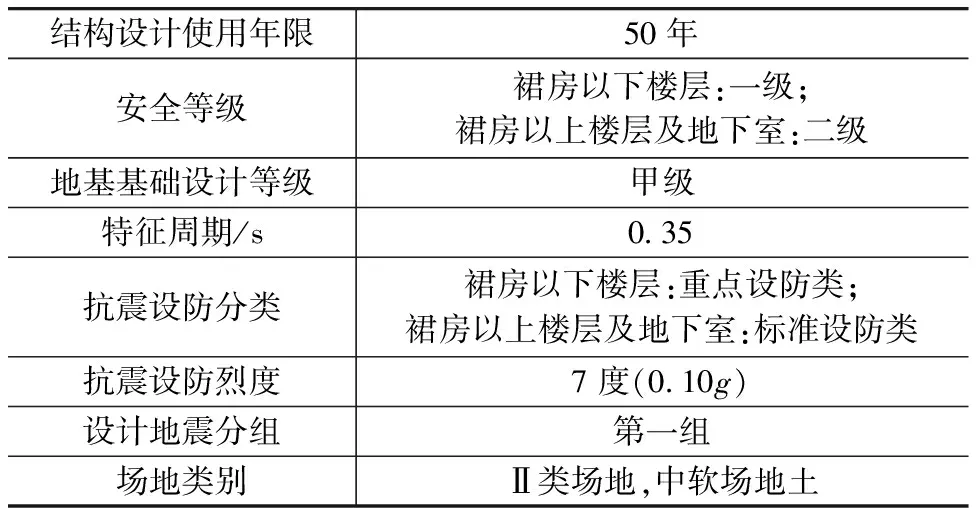

表1 项目主体控制参数

图2 南塔抗侧力体系效果图

3 地基基础

本项目塔楼、裙房及纯地下室荷载差异大,基础受力分布不均。塔楼部分层数多自重大,荷载集中在核心筒和框架柱上,核心筒区域均布桩基,采用群桩筏板承台,筏板厚度为2 800mm,外围框架柱采用单柱单桩。所有桩基均采用大直径人工挖孔桩,成桩施工方便,桩底沉渣清除较干净,施工质量易控制。选取微风化泥质粉砂岩层作为塔楼桩基的持力层,该岩层岩石天然单轴抗压强度标准值为14.4MPa。场地岩面起伏较大,桩底持力层的绝对标高在-16~-31m。

裙房区域与无上部结构的纯地下室区域底板埋深约-23.80m,所受浮力大。采用天然地基独立基础下设抗浮锚杆,基础设计主要是抗浮控制。地下室底板基本落在中风化泥质粉砂岩或微风化泥质粉砂岩层上,针对个别钻孔在中风化层中存在强风化夹层的情形,根据现场地质情况采取独基深埋或换填来处理。中风化泥质粉砂岩地基承载力特征值取1 500kPa。

4 设计难点及分析

由于建筑造型的要求,两个筒体之间的楼板开洞多,连接较弱,影响了双筒塔楼的整体性。单个筒体在Y向,即弱轴方向的宽度仅10.5m左右,单侧高宽比达到19∶1,因此需要加强两个筒体之间的联系,方可在Y向保证其在风荷载和地震作用等水平力作用下达到预期的性能水平。

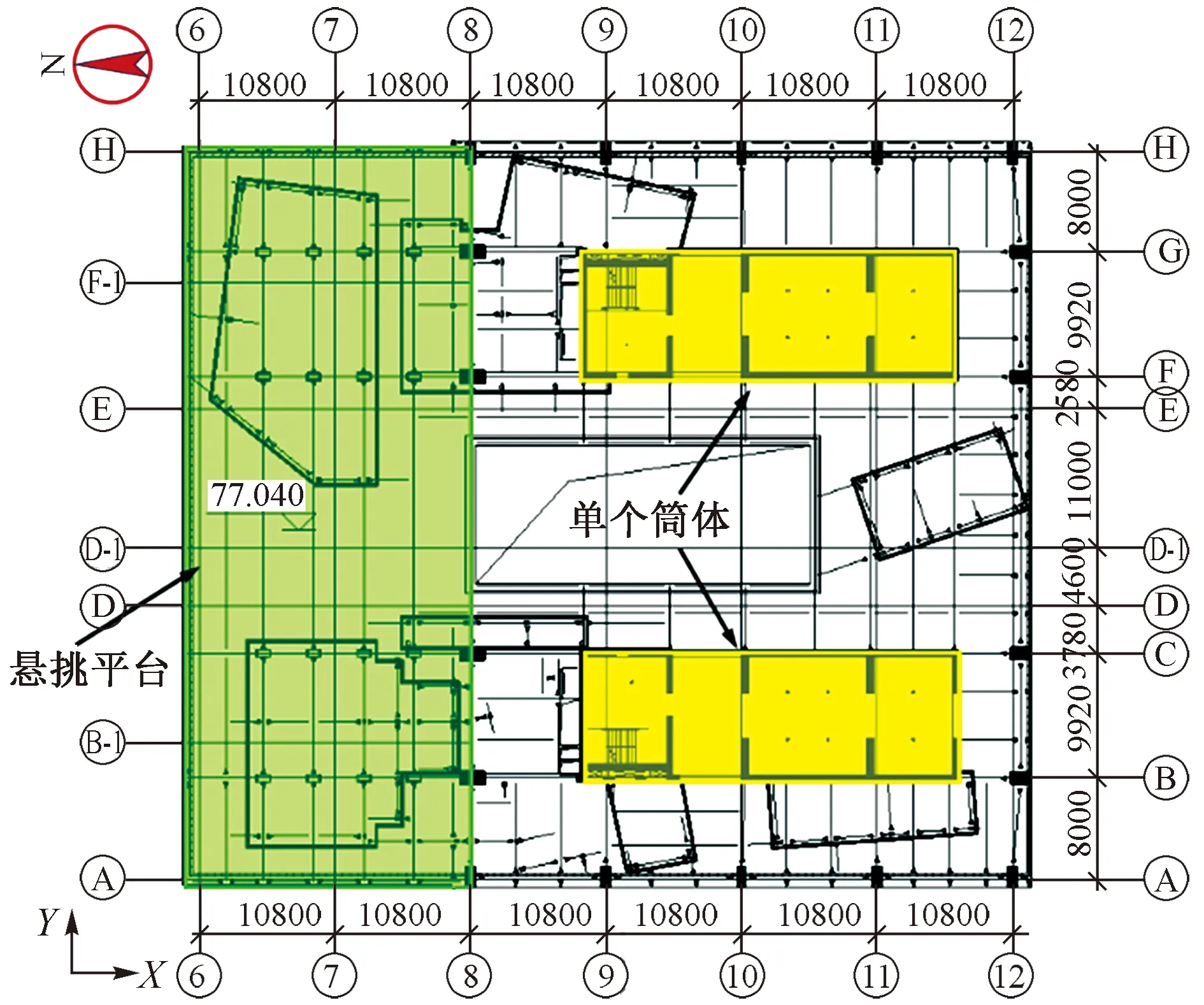

南塔建筑造型上,在14、23、32、38层(屋顶花园)四个公共平台层上从塔楼向北侧设置悬挑,悬挑平台上有覆土及绿植,悬挑距离大,荷载重。14层悬挑平台平面示意如图3所示。

图3 14层平面示意图

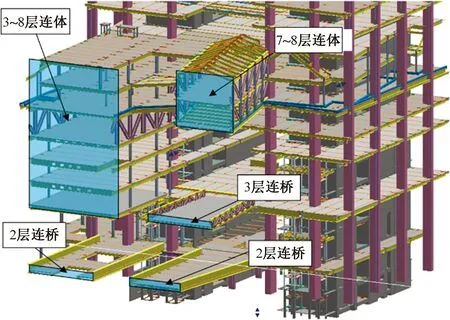

北侧裙房部分其主要功能为多功能厅。裙房与塔楼通过各种形式的连体及连桥从2层开始连接(图4),除个别采用滑动支座的连桥外,其余连体结构与主塔楼直接相连,不设防震缝。

图4 裙房连桥连体示意图

4.1 联系桁架设计

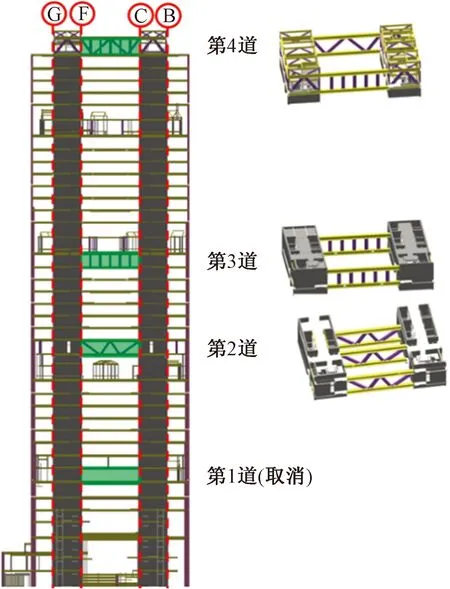

为了提高塔楼在Y向的整体刚度和强度,在不影响建筑效果的前提下,在平台层和避难层有选择地设置整层高的联系桁架将东西两侧的核心筒联合统一成一个完整的抗侧力体系。根据建筑要求,联系桁架仅可设置于6~7层、15~16层、22~23层及38~39层,共四道。因此对上述四个位置设置联系桁架进行了分析,以便确定桁架设置的最优位置。

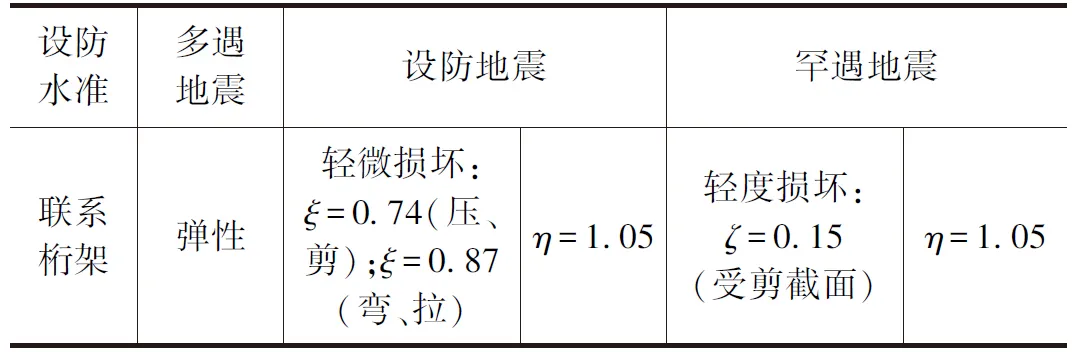

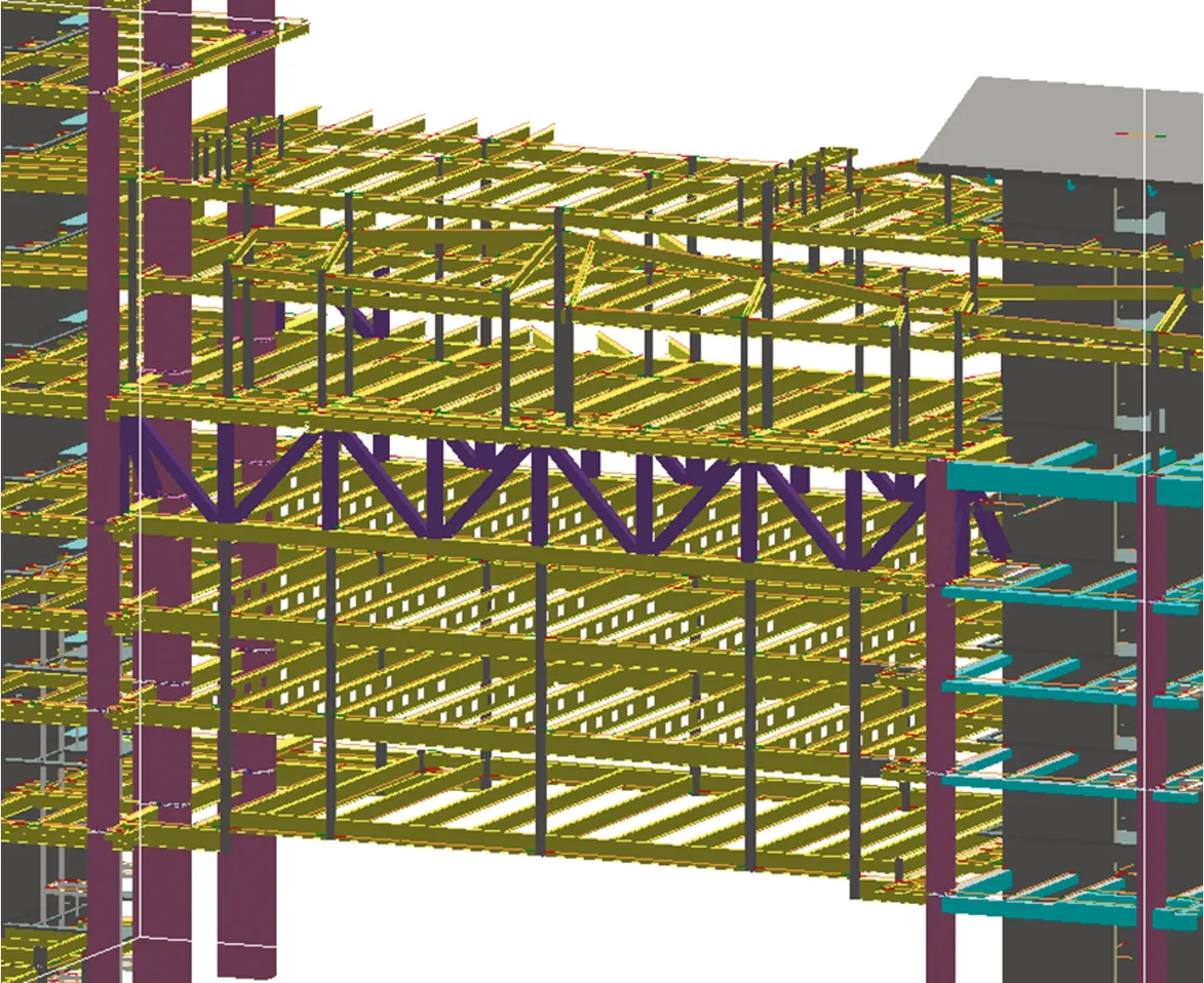

联系桁架形式优先采用带斜杆的传统桁架,以节省造价;但在对建筑有较大影响的楼层采用空腹桁架。联系桁架能够保证两侧墙体的整体协同工作,在Y向构建出一个巨型空间框架,提高Y向的抗侧刚度及整体稳定,控制水平力作用下的顶层位移[6]。联系桁架性能目标如表2所示[2]。立面示意如图5所示。

表2 联系桁架性能目标

图5 联系桁架立面示意图

图6 3~8层连体结构示意图

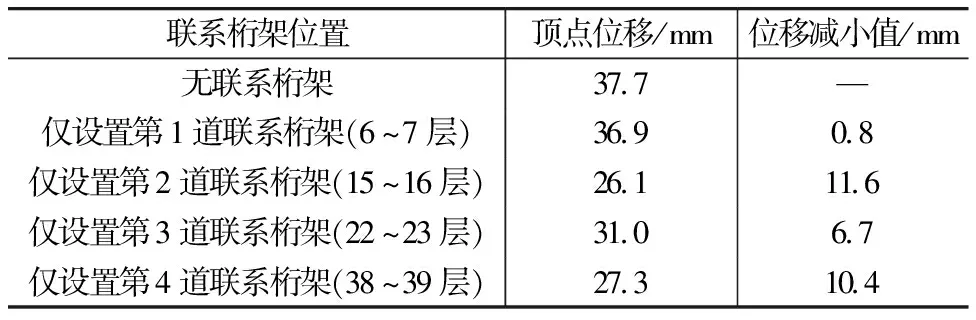

分析中,在顶部施加1 000kN的力以测试联系桁架对顶点位移的影响。得到每道联系桁架单独设置时顶点位移比较如表3所示。

表3 单位力作用下顶点位移

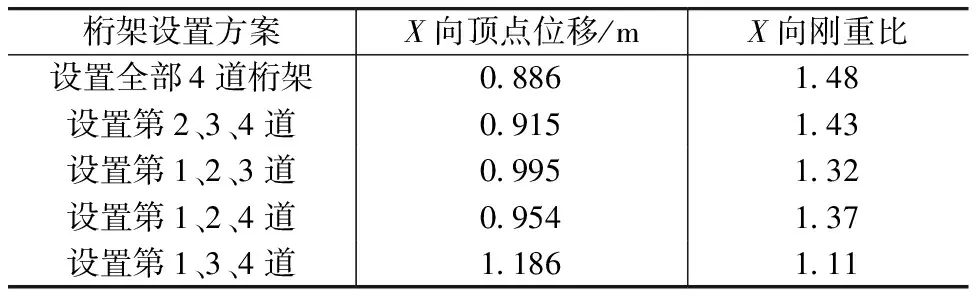

通过对顶点位移的比较,预测第1道联系桁架对刚重比计算贡献较小,故对刚重比进一步对比。

由表4可见,控制顶点位移最有效的是采用带斜杆的第2道和第4道联系桁架;空腹桁架相对刚度较弱,效果也相应降低。设置第2、3、4道桁架是满足高规[1]对刚重比要求的必需条件。而去除第1道桁架对结构整体和局部影响不大,因此最终取消6~7层间的第1道联系桁架。

表4 不同桁架方案刚重比

4.2 主裙楼大跨结构连接

裙房与塔楼的连通区域设置有多个大跨结构,其中2~3层单层的连接体为连桥,两端支点设置支座,考虑分散连桥对裙房和塔楼的扭转不利影响,其中2层两个连桥在④轴处设置滑动支座,3层连桥在⑧轴处设置滑动支座。2层连桥采用实腹钢梁形式,3层连桥采用上反桁架形式。连桥、连体示意如图4、6所示。主群楼间的大跨结构除强度与刚度满足规范要求外,还进行了振动专项分析,计算不同行走工况下结构楼板峰值加速度响应,以复核其舒适度要求。

与连桥相对的,3~8层间跨层的连体结构与两侧主结构采用刚接,一是增强塔楼与裙房间的联系,裙房自身存在核心筒偏置、高大空间的影响,导致结构刚心与质心的偏心距很大,结构扭转效应加大;二是由于连接层数较多,如设置滑动支座,很难保证协同工作;三是下方为市政路,从建筑效果上,也不希望设置双柱的形式。因此3~8层间连体结构最终采用刚接方案。并进行以下补充分析:

(1)温度作用对裙房超长楼板的影响

对裙房区域各层楼板进行应力分析,得到典型区域的单向松弛应力为1.14MPa,对于150mm厚C35钢筋桁架楼承板,相应双向温度钢筋配筋率需增加0.32%。楼板应力偏大区域的单向松弛应力为1.95MPa,相应双向温度钢筋配筋率需增加0.54%。

(2)不设缝对整体结构偏心的影响

塔楼和裙房不设缝后,楼层在X向的长度大,且塔楼与裙房结构的抗侧刚度差异很大,当塔楼与裙房连系在一起之后,造成整体扭转位移比不满足高规[1]要求。在Y向,改变裙房结构体系从框架结构调整为框架-剪力墙结构,从而减小裙房局部扭转变形。在X向,从8层开始,裙房抗侧力构件只剩下上部墙体,而下部无任何竖向构件,因此结构刚度中心向上部偏移。通过调整裙房剪力墙厚度,调整刚度中心。使偏心问题得到控制,满足规范规定的扭转位移比要求。

4.3 悬挑设计及舒适度分析

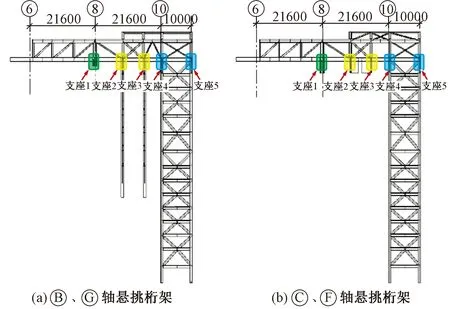

14层结构悬挑长度约为23m,难以靠单层结构梁实现其承载及正常使用需求,在设计中沿塔楼、Ⓒ、Ⓕ、轴设置四道桁架。受建筑管井及门洞影响,分两种桁架形式,在支点近端均采用斜腹杆的形式,增强其悬挑能力,在中远端采用空腹桁架形式,便于建筑使用。桁架与核心筒相连处有较大拉力,在墙内布置钢撑以减小墙体开裂。

23层与32层结构悬挑长度约为13m,采用间隔约3m的实腹钢梁进行悬挑,悬挑梁高1 200mm即可满足规范对承载力及挠度的要求。但悬挑平台远端设置有会议室,还需满足舒适度要求[7]。

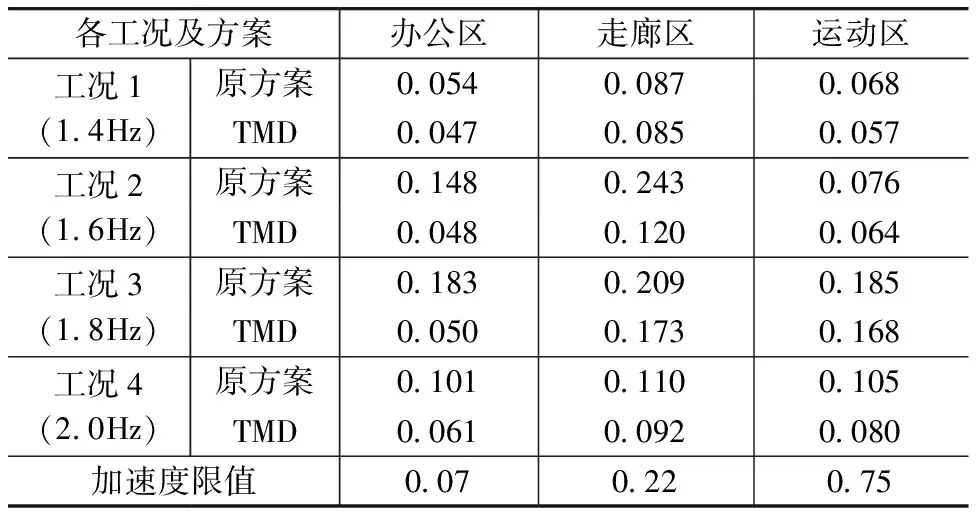

以23层为例,模拟52位行人在不同频率下同步行走(分为工况1~4),得到原方案和增设TMD减震阻尼器后的最大加速度结果如表5所示。可见设置阻尼器后,所有区域均可满足使用舒适度的要求。

表5 23层悬挑端最大加速度计算结果及限值/(m/s2)

将悬挑区端部框架柱轴线位置处的支座命名为支座1(图7),将远离支座1的其他支座依次命名为支座2~5。支座1承受最大的压力,不需要特殊处理。根据桁架形式的不同,支座2~5的拉压情况及内力量级并不相同。

图7 38层桁架立面图

Ⓒ、Ⓕ轴悬挑桁架支座3与支座4之间建筑有通行需求,桁架斜杆无法直接相连,需通过上方夹层将弯矩向后方支座传递,桁架刚度相对较弱。当支座2~5同时作用时,拉力主要集中在距离支座1较近的支座2、3上,而支座4、5依然是受压状态。此时通过调整施工工序,先施工悬挑后跨段,保持支座2、3处下弦梁与下部竖向构件脱开,待幕墙、地面、覆土、设备基础等荷载全部施加且变形平稳后再进行连接,让远离支座1处力臂更大的支座4、5承担更大的倾覆力矩,避免核心筒墙体产生较大拉力。

5 结构计算分析

采用SATWE和ETABS两种计算软件进行整体弹性计算分析,采用PKPM-SAUSAGE软件进行整体动力弹塑性分析。

5.1 弹性分析结果

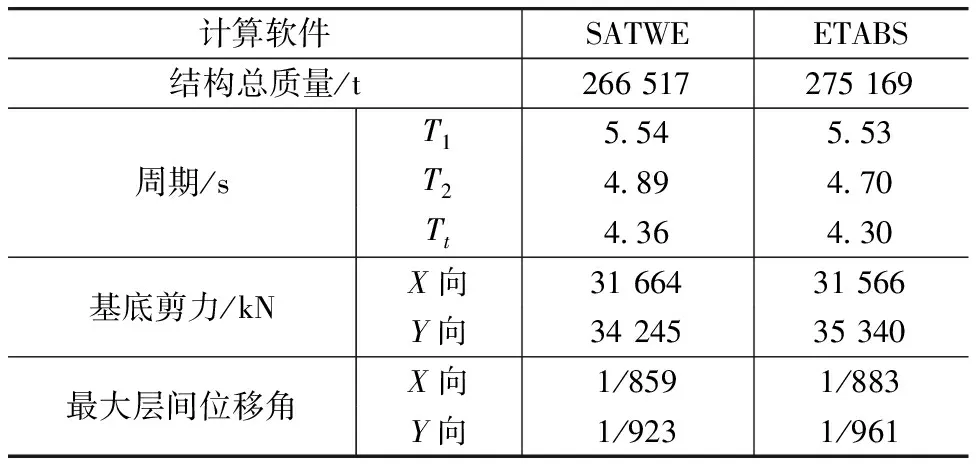

SATWE和ETABS两种软件反应谱分析主要结果对比如表6所示,计算结果基本一致,表明计算模型准确有效。

表6 反应谱方法计算的周期、基底剪力和层间位移

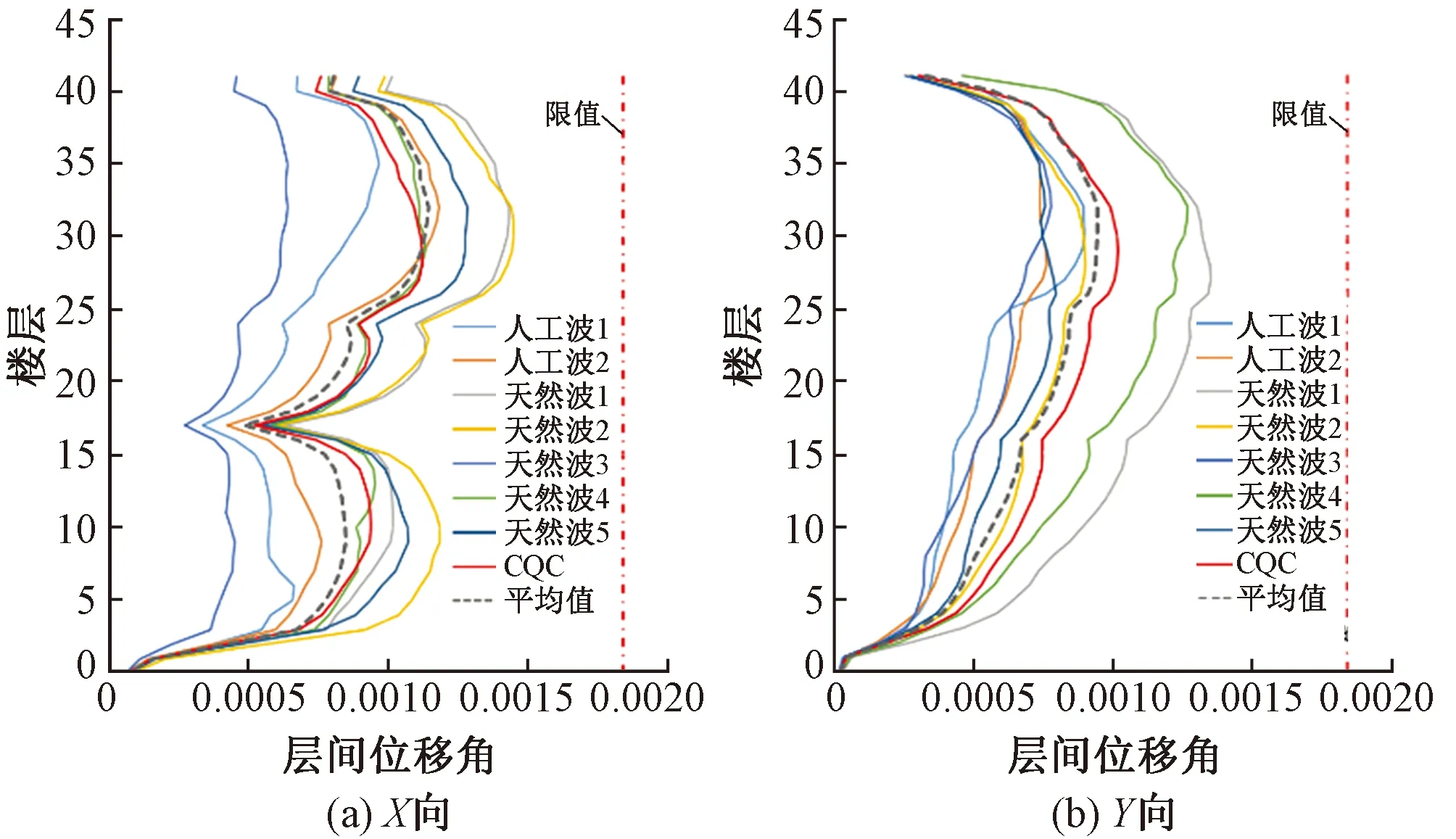

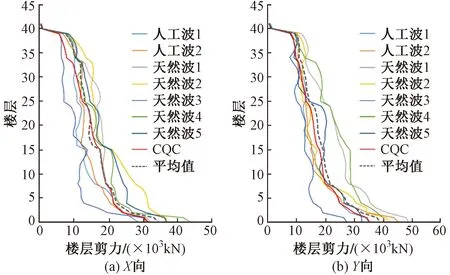

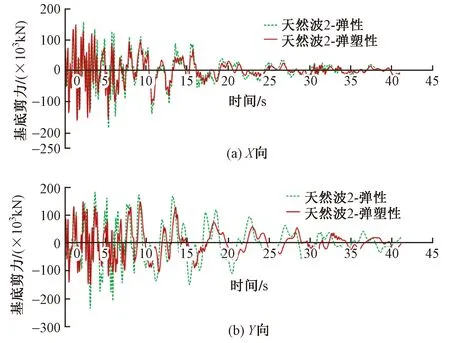

根据本工程所处场地条件,选取了5组天然波和2组人工波共7组地震波进行小震弹性时程分析。小震弹性时程分析的主要结果如图8、9所示。对小震弹性时程分析结果大于反应谱法(CQC法)计算结果的楼层,楼层剪力按比值进行放大。

图8 小震弹性时程分析的层间位移角曲线

图9 小震弹性时程分析的楼层剪力曲线

5.2 动力弹塑性时程分析

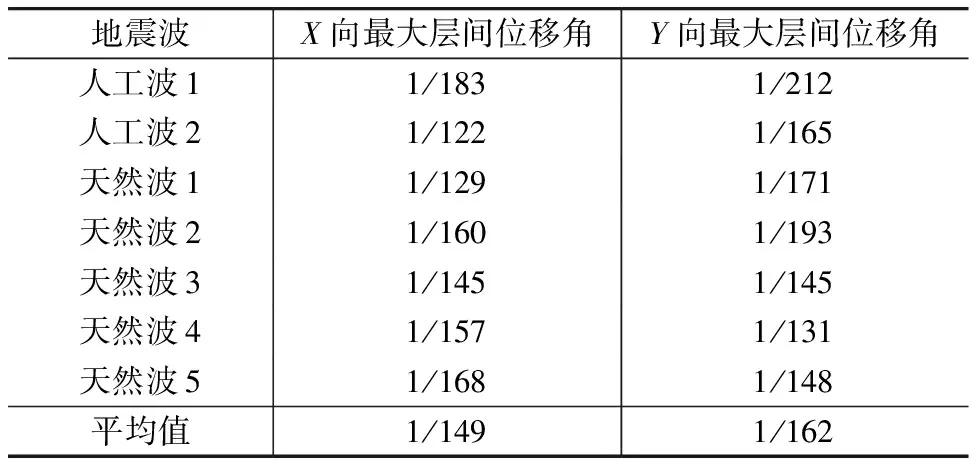

采用PKPM-SAUSAGE软件进行塔楼动力弹塑性时程分析,选取了5组天然波和2组人工波作为地震动输入。每组地震波双向输入,主、次方向峰值加速度比值为1∶0.85,主方向峰值加速度为220gal,分别沿X向、Y向输入。最大层间位移角如表7所示,7组地震波计算的最大层间位移角平均值X向为1/149,Y向为1/162,小于广东省规范[2]限值1/125,满足要求。

表7 大震弹塑性动力时程分析的结构最大层间位移角

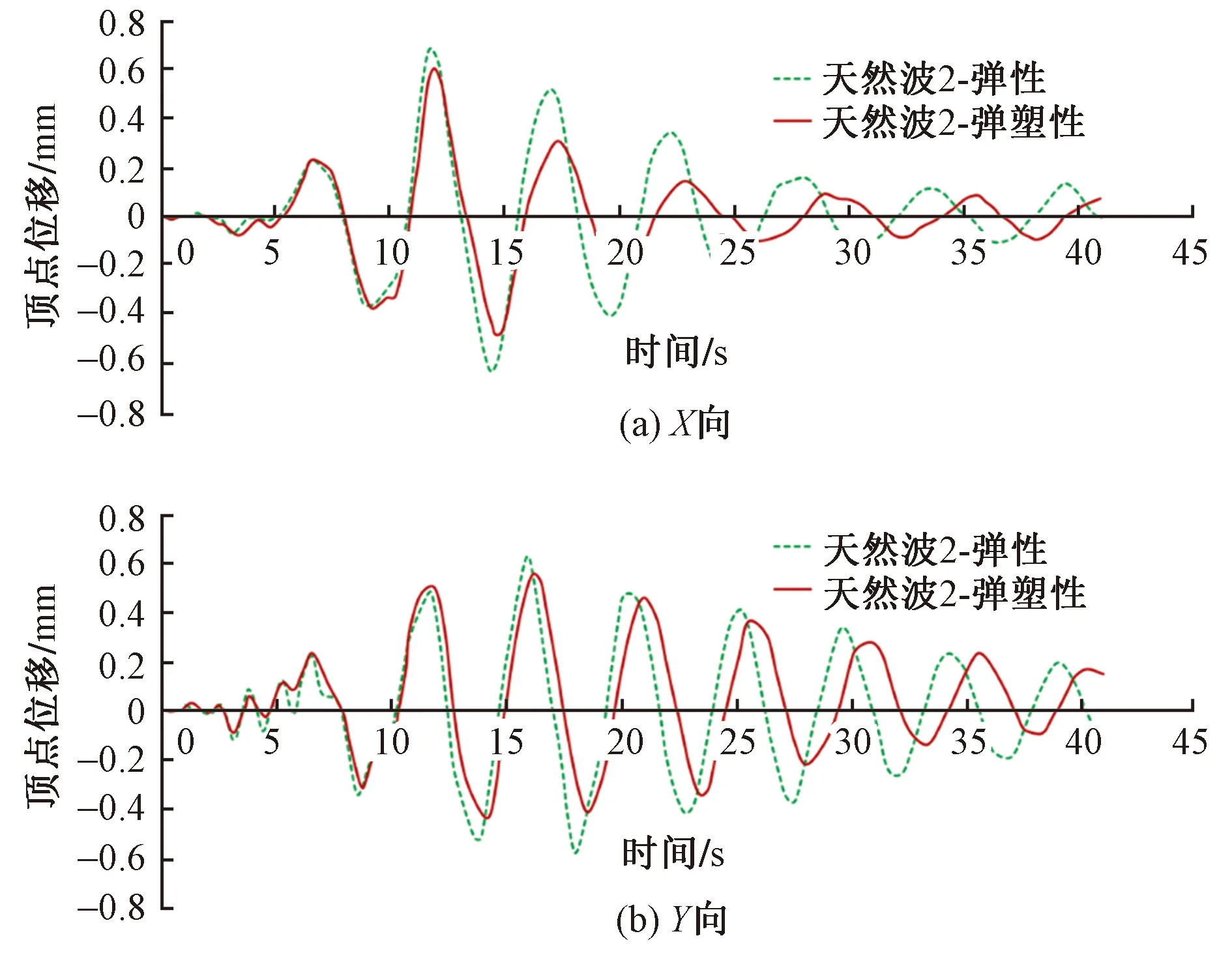

对比了大震弹塑性与弹性时程分析的结构顶点位移时程曲线、基底剪力时程曲线,分别如图10、11所示。

图10 大震弹塑性与弹性时程分析的顶点位移时程曲线对比

图11 大震弹塑性与弹性时程分析的基底剪力时程曲线对比

由图10、11可知,地震前期结构未发生损伤时,结构大震弹塑性与弹性时程分析的结构顶点位移和基底剪力时程曲线基本吻合。随着地震作用持续进行,结构逐步进入塑性状态,刚度逐步降低,弹塑性计算的周期较弹性逐渐增大,基底剪力较弹性计算结果明显逐步减小。

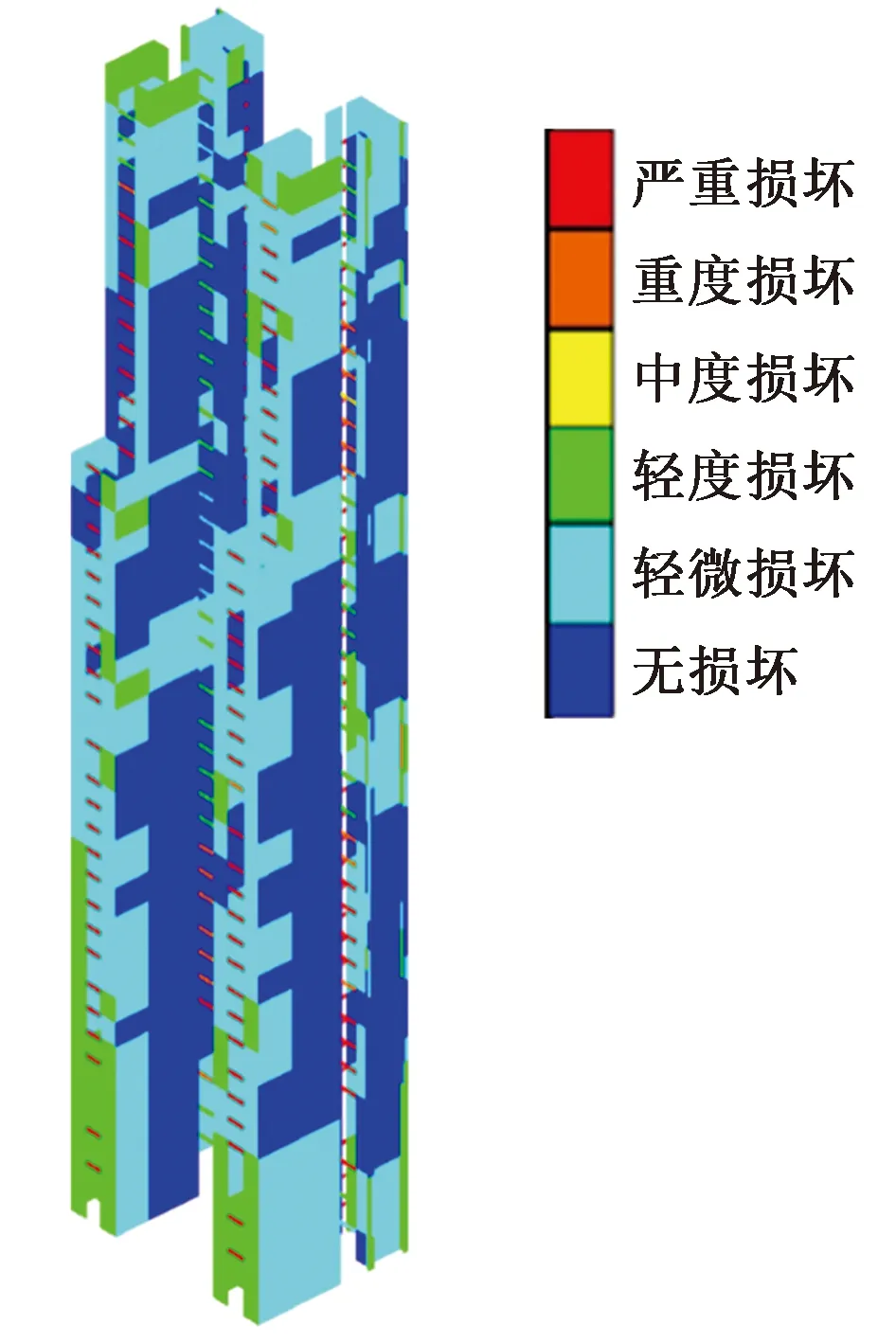

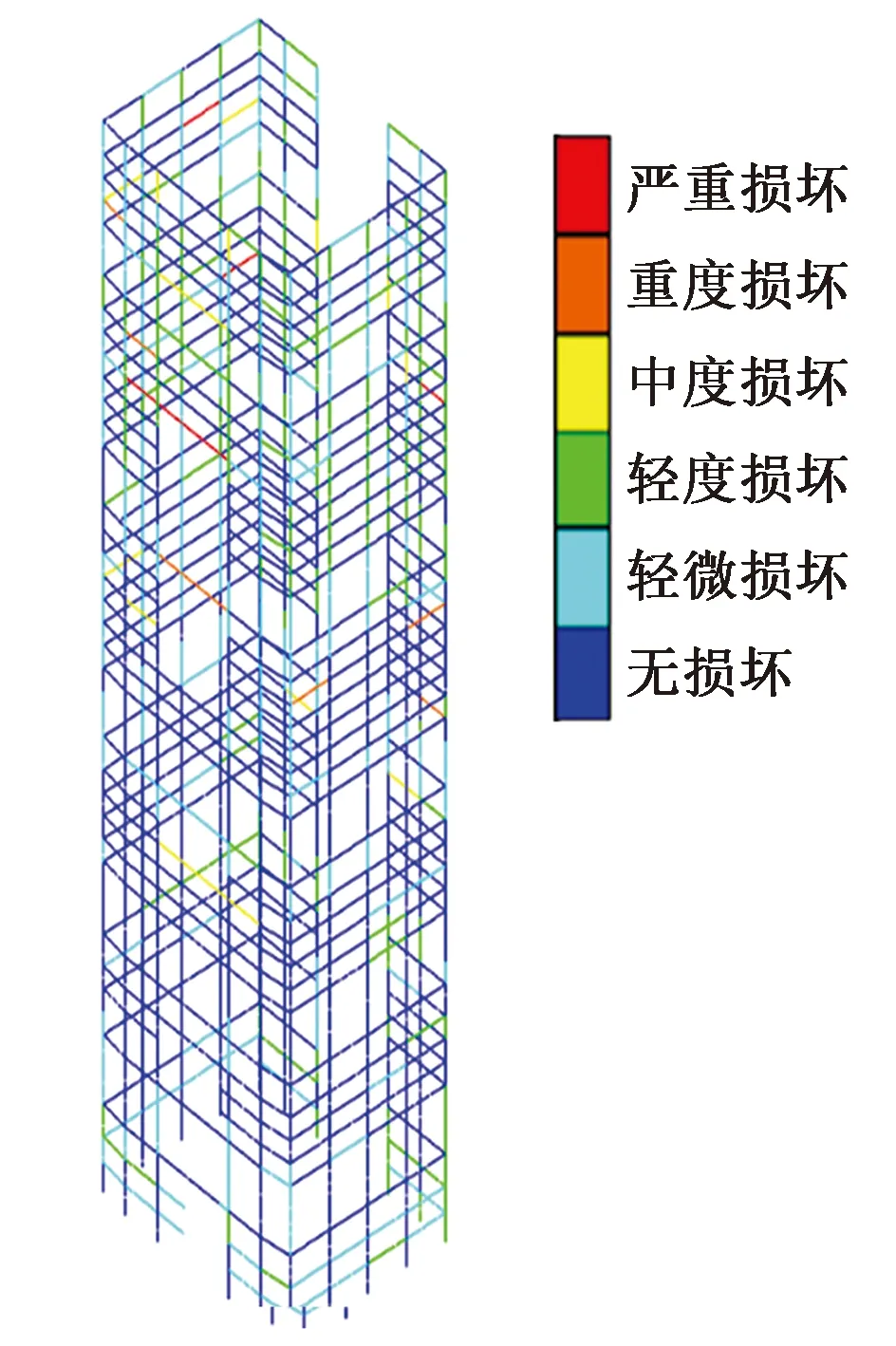

塔楼核心筒和外框架在大震作用下的性能水平如图12、13所示。通过对构件进行性能化评价得到以下结论:绝大部分连梁出现较严重破坏,起到预期耗能作用,非线性反应主要集中在大部分连梁和部分框架梁,大部分框架梁为轻微至中度损坏。中低区剪力墙局部出现中度损坏,绝大部分剪力墙轻微损坏或无损坏,大部分框架柱损坏较轻微或无损坏。联系桁架除极少量构件外,损坏较轻微。悬臂桁架与主裙楼之间的大跨桁架无损坏或轻微损坏[8-9]。

图12 核心筒性能水平

图13 外框架性能水平

6 结构补充分析

6.1 单塔承载力分析

为保证塔楼在大震下的安全性,借鉴规范对连体结构的规定,对本项目单塔进行抗震验算。结果表明:1)单塔下筒体各墙肢抗剪承载力验算满足大震不屈服;2)单塔下外框柱抗剪承载力验算在大震下满足截面控制条件;3)单塔下筒体各墙肢和外框柱抗弯承载力验算满足中震不屈服;说明单塔仍具有足够承载力,满足规范[1-2]要求。

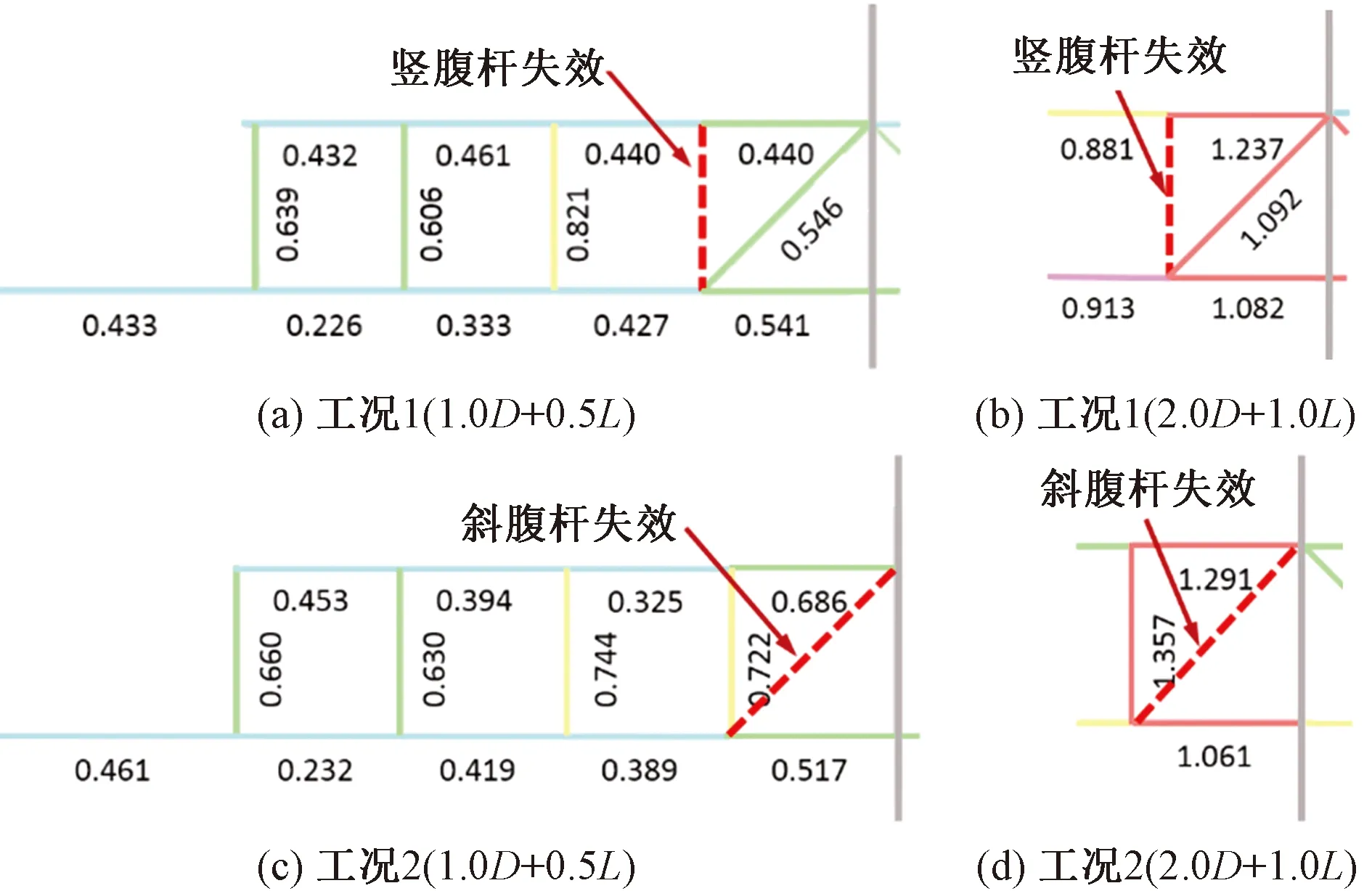

6.2 抗连续倒塌设计

本项目塔楼悬挑楼层存在大跨悬挑桁架,作为重要的结构构件,其失效产生的不利影响比较严重,因此对大跨悬挑桁架的失效进行抗连续倒塌分析[10]。对于14层悬挑桁架,分别取靠近根部处的竖腹杆失效(工况1)和斜腹杆失效(工况2)两个工况,采用静力分析方法(采用动力放大系数2.0来考虑动力效应)进行分析[1],结果如图14所示。

图14 不同腹杆失效后桁架应力比

可见当悬挑端部腹杆失效后,桁架各杆件应力比<1.4(截面承载力计算时钢材强度可取标准值的1.25倍)[1],剩余结构不会发生连续倒塌。

采用相同分析方式对裙房大跨桁架及38层悬挑桁架进行了验算,均不会发生连续倒塌。

7 结语

本项目塔楼采用了一种非常规的双核心筒+型钢混凝土柱-钢梁框架+钢联系桁架的混合结构体系,通过结构整体抗震计算分析,验证了结构体系可靠,大震下可以满足既定的性能要求;同时针对超限情况及结构特点:双核心筒+联系桁架、高位大悬挑等,做了补充分析及验算,提出相应的加强措施,以确保结构安全可靠。