柴达木盆地东部不同播期藜麦生长表现特征分析

2023-10-15张婵娟辛萍萍

沈 菊,张婵娟,辛萍萍,李 娜

(海西州气象局,青海德令哈 817199)

0 引言

柴达木盆地整个区域呈东西狭长型,热力资源丰富与充足的光照对发展农业是极大的气候资源禀赋,但西部干旱地带与东部农牧交错区年降水量差异尤为明显,干旱少雨、气候条件复杂限制了作物多样性。藜麦(Chenopo dium quinoaWilld)作为经济产量较好的外来引进作物,因具有较好的抗逆性、适应性、营养价值及观赏价值[1-2],近年来,在柴达木盆地中东部农业区兴起种植热潮,但播期执行依据为其他作物种植经验。根据乌兰地区气候条件,开展藜麦分期播种试验,分析不同播期气象条件下藜麦性状及产量等差异,为中西部干旱区大面积推广藜麦种植及灾后补种等提供理论参考,为打造海西州“四地”产业之绿色有机农畜产品输出地提供决策气象依据。

1 资料与方法

1.1 试验区概况

试验区设在柴达木盆地东部乌兰,为农牧交错区,海拔2975 m,距乌兰县国家气象站直线1 km。2021 年4—10 月开展,当年平均气温4.0℃,较历年偏低0.1℃,光照时长2669.5 h,较历年偏少10.0%,年降水量272.9 mm,较历年偏多33%,降雨集中在6—7月,无霜期为110 d左右。

1.2 设计概述

10个播期自4月28日起播种,6月12日结束,5日为1个播种期。所播品种为具有较好的抗倒伏能力的‘青藜1号’。播前透灌,底肥为已发酵羊粪与磷酸二铵;每区2个重复,面积各为50 m2,沟深2~3 cm,间距40 cm,播后沿播行填土轻踩镇压,后期墒情较差时进行开沟洒水补墒播种。预留株间距15~18 cm,每区“Z”字型定株10棵用于测定。80%以上茎叶黄枯收获。

1.3 各播期土壤水分

春播前透灌,在底墒不足时开沟洒水增墒,各期土壤水分含量均为播种前人工取土称重,见式(1)。

式中:MC:土壤含水量/率(%);WW:土壤烘干前的重量(g);DW:土壤烘干后的重量(g)。

浅层土壤含水量随播期变化,如表1。t1在春灌后的第3天,土壤含水量最高;t3虽进行人工补墒,但与t1相比土壤含水量偏小;t4~t6自然降水能够满足播种所需墒情;t7~t10降水量较少,人工补墒。

表1 乌兰地区藜麦各播期土壤含水量 %

1.4 测定方法

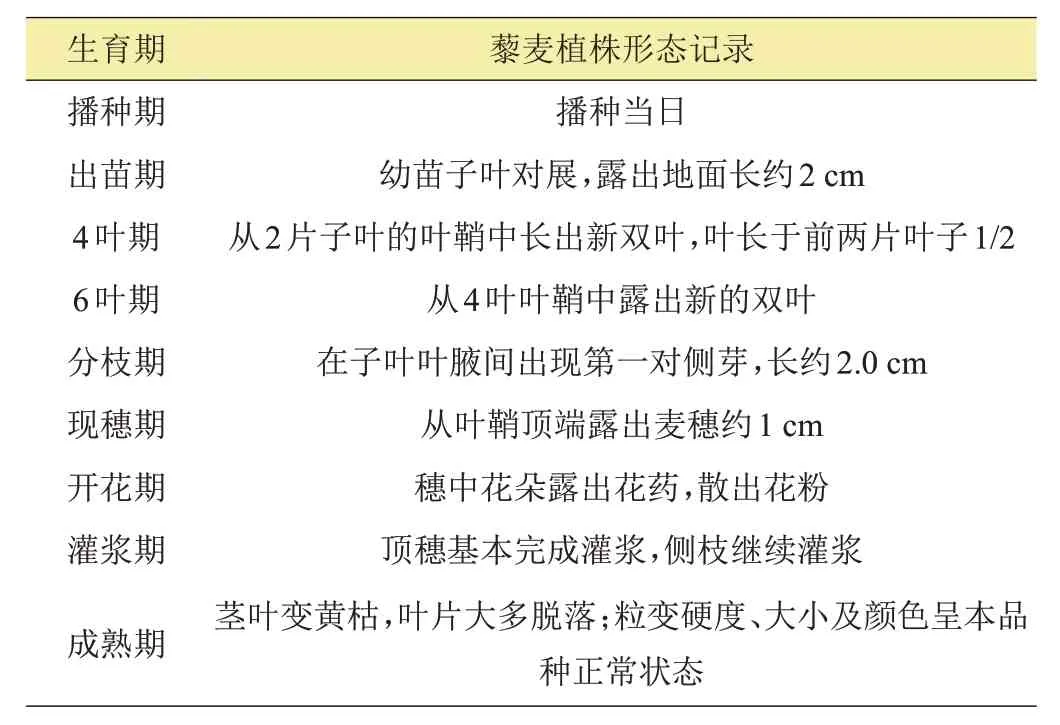

1.4.1 生育期观测 以定株为对象观测发育期,以任永峰等[3]内蒙阴山试验和李海凤等[4]格尔木试验藜麦为参考,以播种、出苗、4 叶、6 叶、分枝、现穗、开花、灌浆及成熟9个阶段记录(表2)。

表2 藜麦全生育期和形态特征记载

1.4.2 性状与产量测定 以定株藜麦测定有效分枝、茎粗、株高、千粒重。田间因大风折断、倒伏株做到应收尽收,自然晾干混合,测取3 次平均值为千粒重;80%及以上完熟后在各小区挑选生育进程一致、面积为0.8 m×1.0 m,即选试验田中1 m长的2行做产量测定。

1.5 分析方法

以Excel 进行数据处理和绘图,用皮尔逊分析法进行相关性分析与显著性检验,以确定不同播期下气象条件、藜麦生长期、性状及产量的特征与相互影响。

2 结果与分析

2.1 生长期气象条件

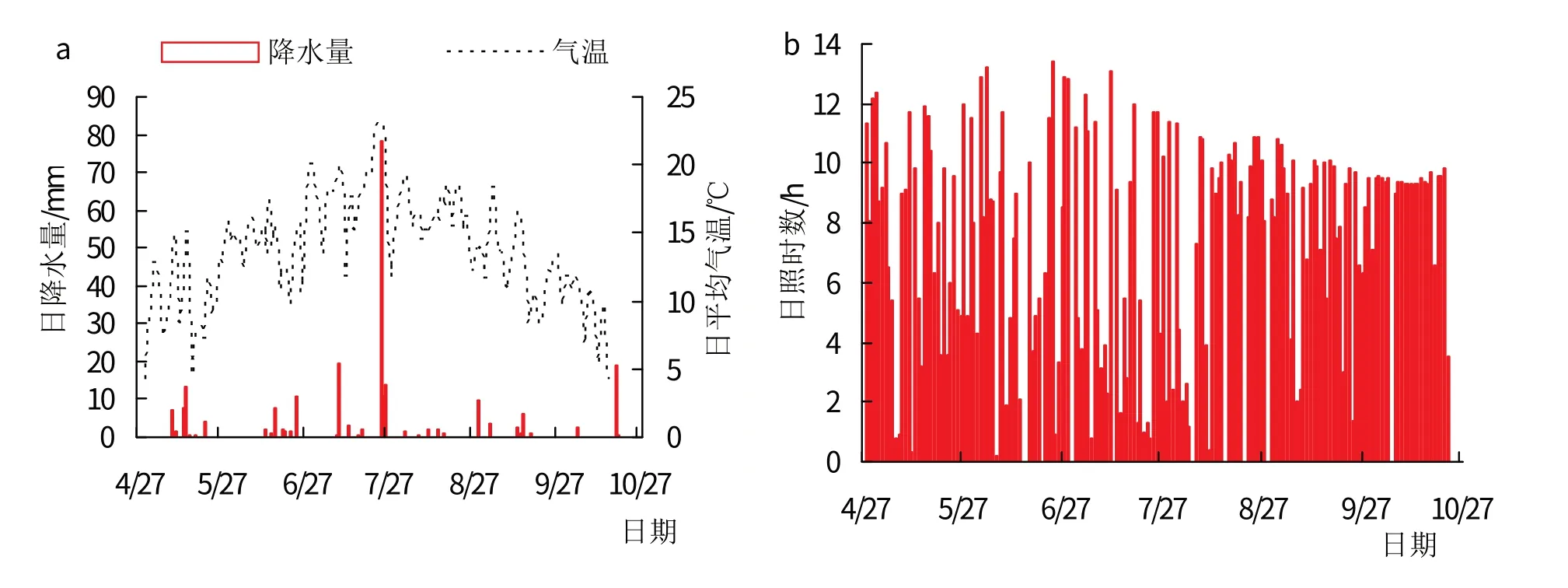

乌兰藜麦试验期内平均气温12.9℃,较历年同期偏高0.5℃,≥0℃积温2327.7℃,平均气温≥20℃日数总计6 d。降水量243.2 mm,占全年总量的89.1%,较历年同期偏多29%。时段降水不均,播种期最长连续无降水21 d,7月25—26日出现半干旱区极端降水天气,48h降水量达到102.6 mm。光照时长1332.6 h,较历年同期偏少11.8%,见图1。

图1 藜麦生长期内日平均气温与降水量(a)及日照时数(b)

2.2 播期对生长期的影响

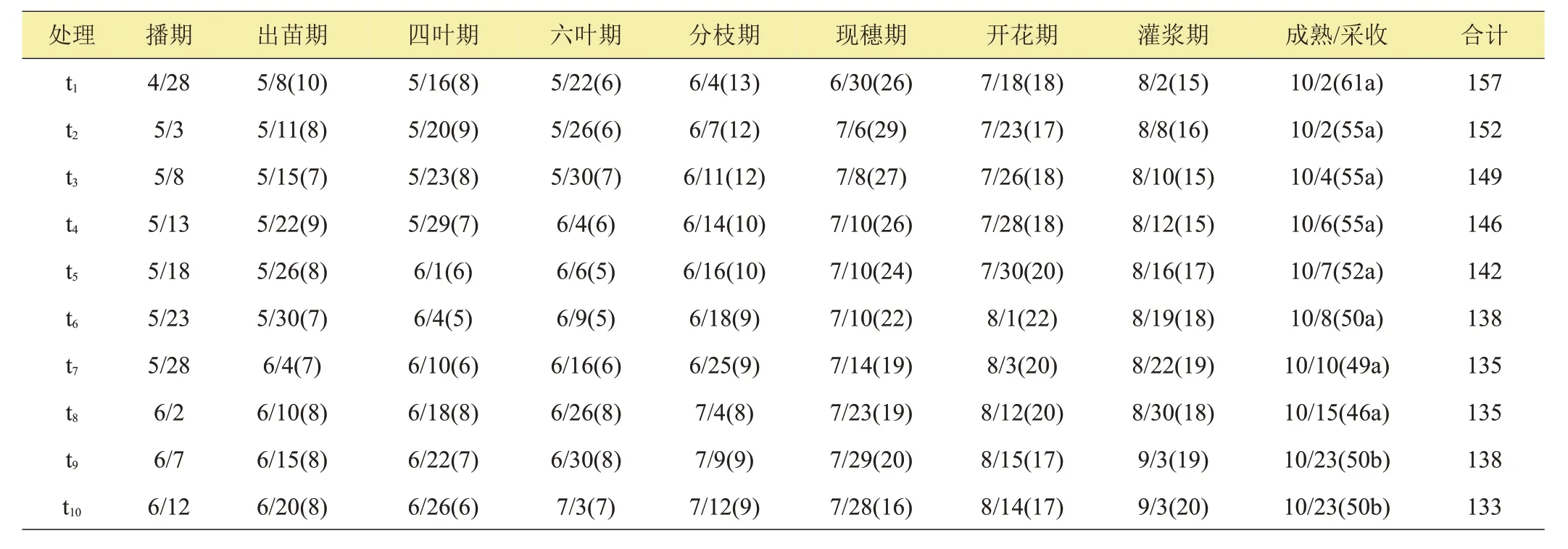

任永峰等[3]将藜麦从播种至现穗定义为营养生长阶段,开花至成熟为生殖生长阶段。乌兰各生长期变化如表3,t1~t4营养生长期58~63 d,t5~t10营养生长期46~53 d,t9与t10晚播处理超出常规,在采收时生殖生长期虽达86~87 d,与正常播期的持续时长一致,但籽粒未完熟。在完熟8期中,现穗和成熟2个时期经历日数差异较大,最大相差分别为10 d和15 d。

表3 播期影响的各生长期变化

生育期的长短受播期的直接影响,播期推迟则作物各生育时期持续时间均呈缩短趋势[5],主要原因可能是播期引起的积温差异[6]。各地气候差异对藜麦生长期有所影响,以10 d 为间隔的内蒙阴山北麓[3]与格尔木[4]分期播种发现,两地生长期分别在114~150 d与148~160 d,5 d 为间隔的乌兰完熟试验区生长期在135~157 d,随播期推迟成熟期缩短,t9~t10晚播处理导致积温不足未能成熟,播期合适是提高作物产量的必要条件之一[7]。

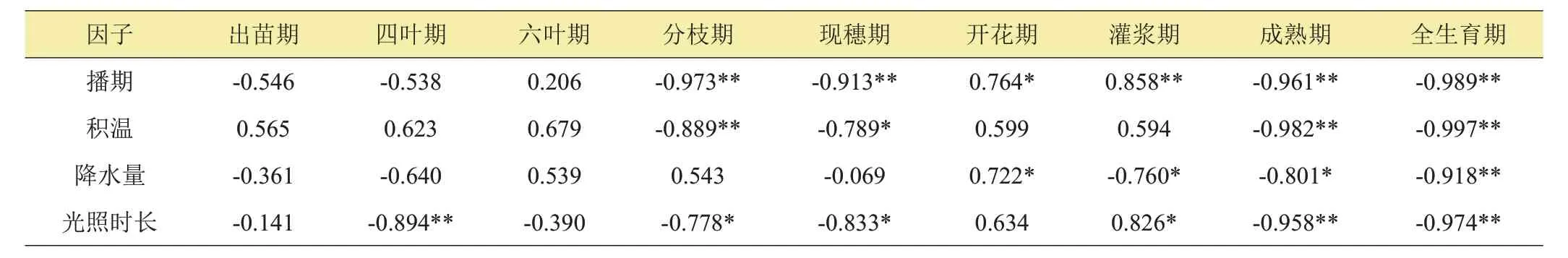

有研究认为藜麦除开花期外,其余生长期均与播期呈显著负相关[3],而乌兰试验发现,播期与出苗—六叶各期相关性不显著,与分枝、现穗、成熟及全生育期均呈极显著负相关(P<0.01),与开花—灌浆期呈显著正相关(P<0.05)。生长期内积温与出苗—六叶期、开花期—灌浆期相关不显著,与分枝—现穗期、成熟期及全生育期均呈P<0.05及以上显著负相关。生长期内降水量与开花期呈显著正相关(P<0.05),即降水量过多可能造成开花期有所延长,与灌浆期—成熟期及全生育期均呈P<0.05 及以上显著负相关,其余各期无显著相关。不同播期土壤含水量各异,但从播种—出苗期最大相差日数仅3 d,出苗—分枝期与期间降水量相关性同样不显著,这可能是藜麦幼苗在一定的干旱胁迫下能够合成较高的POD 活性以及更多的可溶性蛋白和可溶性糖,进而形成一定的抗旱能力有关[8]。分枝间苗后和开花期前完成生长期内两次浇灌,进而对期间内降水参考性减弱。光照时长与出苗期、六叶期及开花期的相关性不显著,与4 叶期、分枝—现穗期、成熟及全生育期呈P<0.05及以上显著负相关,与灌浆期则呈P<0.01 的正相关(表4)。藜麦生长周期与播期、期间积温、降水量及光照时长均呈极显著负相关,说明这4 项中任意一个气象要素增加都会是其生育期缩短。

表4 不同播期影响下各生育期与积温、降水量及光照时长的相关性

在完熟的t1~t8(表5)中,生育期135~157 d,积温2006.8~2188.3℃,随播期推迟全生育期积温呈明显减少趋势。其中,成熟期所需积温最多,为611.9~830.7℃,苗期各阶段所需积温较少。当遇平均气温低于10℃时植株生长受抑制,养分积累变缓,不能正常灌浆和成熟[3],而t9~t10在灌浆期平均气温>15.0℃,对灌浆有利。10 月9 日起(成熟期)平均气温连续<10℃,至23 日收获,期间平均气温为5.3℃(图1),最低气温<0℃,说明气温和积温偏低严重抑制干物质积累。

表5 不同播期对生育期积温的影响 ℃

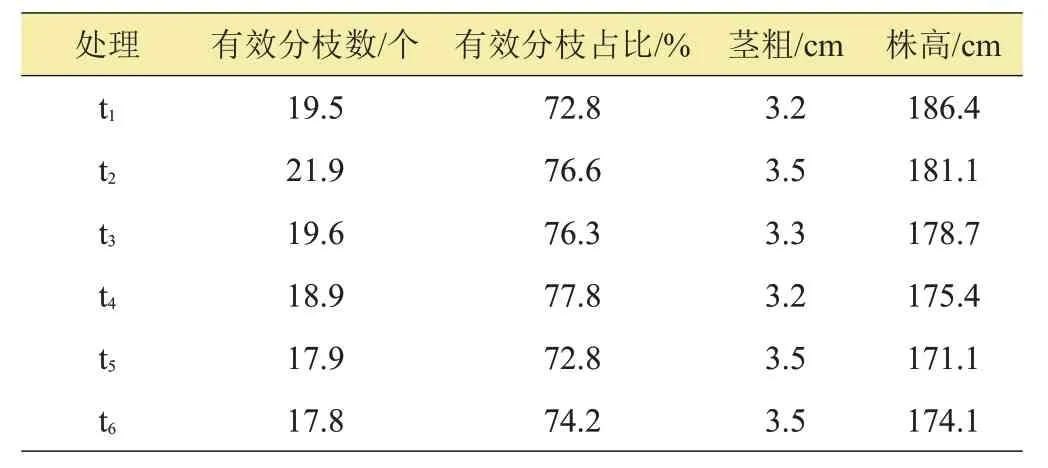

2.3 播期对生长性状的影响

以完熟t1~t8定株进行测定,取平均值(表6)。有效分枝数16.7~21.9个,t2最多,有效分枝总体占比≥70%,有效分枝数与播期呈极显著负相关(P<0.01),即随播期推迟有效分枝减少[9],但与有效分枝占比的负相关不显著。茎粗2.8~3.5 cm,与播期呈不显著负相关,但与播种时土壤含水量相关性较好,即播种时土壤含水量较高的处理,后期植株茎粗偏高。株高148.9~186.4 cm,t1最高,株高与播期呈显著负相关(P<0.01),可见早播能够促进藜麦形成壮苗,这与赵煜亮[10]在青藏高原东缘进行燕麦不同播期试验时,株高随播期显著降低的结论及黄杰等[2]所设t3处理中t1株高于其他处理结果相一致。

表6 不同播期藜麦性状及其相关性

2.4 播期对干物质积累的影响

t1~t10处理中(表7),t9与t10未能完熟千粒重明显偏小,总体表现为千粒重随播期呈不显著减小,这与王艳青等[11]在云南海拔1887 m的红黏土土质下试验,得出千粒重随播期呈显著减小的结果略有差异,这可能受品种、地域、气候、肥料等其他因素的影响。格尔木对中熟、大籽粒品种雪藜分3期试验[4]千粒重分别为3.58 g、3.82 g 和3.27 g,刘洋等[12]调研青海藜麦千粒重在4.0~5.0 g,与乌兰完熟小籽粒品种‘青藜1 号’千粒重最高2.97 g,最低为2.58 g,未完熟t9与t10千粒重仅2.21 g 和2.02 g有所差异,可能是品种原因所致。完熟藜麦产量随播期减小明显[13],产量最高t1为5059 kg/hm2,最低t8为2369 kg/hm2,这与伊犁河谷冬小麦试验中产量随播期有所下降[14]和甘肃不同海拔藜麦播期对产量的影响[15]相一致。从播种时间来看,乌兰地区在气候条件正常的情况下超过6月2日后的处理,植株分枝穗将不能达到完熟期而导致产量偏低。

2.5 气象条件对性状的影响

试验结果见表8,从分枝—开花期,历时48~58 d,茎粗、分枝数及株高增加迅速,是也分枝数形成的主要时期,期间积温与有效分枝数呈极显著正相关(P<0.01),与有效分枝占比及茎粗呈显著正相关(P<0.05),与株高呈不显著正相关。期间降水量与有效分枝数呈显著负相关,与其他性状的相关不显著,可能是不同播期各生长期自身需水量及降水量有所不同,在保证正常灌溉的前提下,降水量偏多会促使植株徒长,分枝多发会造成营养供给不够,进而可能导致有效分枝减少[16-17]。期间光照时长与有效分枝数及株高呈极显著正相关(P<0.01),与有效分枝占比及茎粗呈不显著正相关。说明藜麦喜光,充足光照对其生长有利。在所测4 个农艺性状中,除有效分枝数与株高呈显著正相关外,其余间相关均不显著。

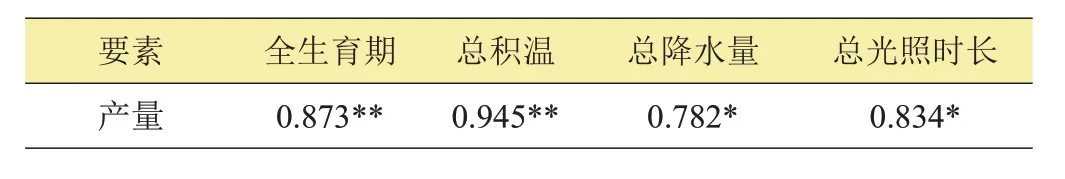

2.6 气象条件对产量的影响

藜麦试验中单位面积产量与全生育期、总积温呈系数为0.873 和0.945 的极显著正相关(P<0.01),尤在灌浆—成熟期与期间积温相关最为紧密,与总降水量和总光照时长分别呈系数为0.782、0.834 的显著正相关(P<0.05),说明满足作物所需的积温、适宜的水分、充足的光照是高产必不可少的条件(表9)。

表9 产量与气象条件的相关性

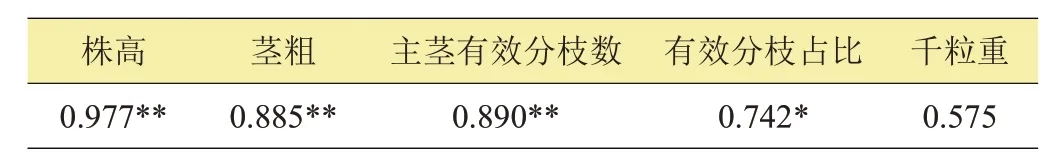

2.7 性状对产量的影响

完熟的t1~t8中(表10),单位面积产量与植株的株高、茎粗、主茎有效分枝数及有效分枝的占比均呈现可信度P<0.05及以上的显著正相关。产量以主穗贡献为主,分枝为辅[18],减少无效分枝的发生,提高有效分枝数和有效分枝占比,同样有利于产量的提升。单位面积产量与千粒重呈不显著正相关。

表10 产量与植株性状的相关关系

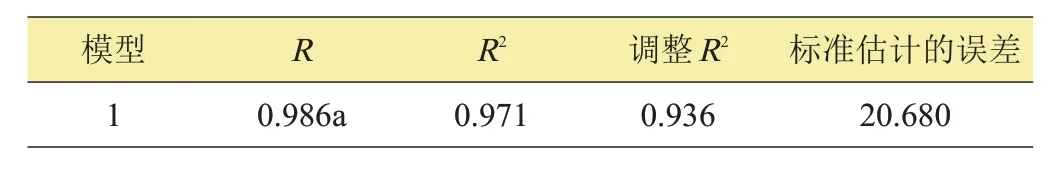

如表11,单位面积产量与植株的茎粗、株高、有效分枝数、有效分枝占比及千粒重的复相关系数R=0.986,决定系数R2=0.971,说明5个植株性状可以解释单位面积产量97.1 的变异,2.9%的变异不能由以上5个农艺性状解释,说明影响单位面积产量的还有其他农艺性状[11]。

表11 单位面积产量和5个农艺性状的回归关系多元线性回归模型概述输出结果

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 藜麦生育期的观测与判断 对藜麦各生育期形态的记载与研究的具体描述各有差异[19],有的着重记录种子萌发、显穗、开花和成熟4个阶段;有的则以播种、苗期、分枝期、显穗期、开花期、灌浆期和成熟期等7个时期划分[3]。地域不同生育周期不同。乌兰观测时以播种、出苗、4叶、6叶、分枝、现穗、开花、灌浆及成熟等9个生育期划分和记录。

3.1.2 气象条件对生长发育的影响 乌兰地区试验发现即便湿度适宜,气温低于2℃将延迟种子萌发,≤0℃且持续时长达到14 h 时幼苗进入休眠[20],说明温、光、水等在生作物长过程中都是气象敏感因子,此次未早播。温度、降水和光照条件随播期延迟生育期缩短,株高、茎粗、有效分枝数及其占比均减少。偏晚播期除相关农艺性状的数量偏少还会在成熟期遭遇乌兰地区早霜冻,使籽粒在成熟的阶段生长受阻,且整个成熟阶段积温较低不能满足籽粒成熟需求。试验中还发现藜麦生长发育还需适合的湿度和风力条件。

3.1.3 播期对干物质积累的影响 适宜的播期是作物高产的必要条件之一[7],播期对全生育期和各生育期内积温、降水及光照均产生直接影响,进而影响干物质积累。作物全生育期均随播期推迟呈缩短趋势,温度、降水和光照时间也均与播期呈极显著负相关。各期植株有效分枝数及其占比、株高、茎粗均与播期呈负相关关系。t9~t10播期偏晚,在生长期特别是成熟期积温不足,分枝不能正常成熟,进而导致千粒重和单产偏低明显。有研究表明[21]叶面积指数与干物质量积累均与播期显著相关,适当的早播处理利于延长植株根系生长而形成壮苗,以及后期干物质积累。

4 结论

藜麦生育期、总积温、总降水量和总光照时长均受到播期的显著影响,与播期呈显著负相关。过早播种在乌兰地区易受到晚霜冻的影响而造成障阻性延迟生长甚至死苗,正常播种生长期在142~157 d,偏晚生长期在135~138 d,晚播不能完熟。有效分枝数及株高、单位面积产量与播期呈极显著负相关(P<0.01),有效分枝占比、茎粗、千粒重与其呈不显著负相关。t1~t4播期的植株性状与干物质积累量指数均表现为偏高,说明期间的播期适宜于当地气候资源。有效分枝数及其占比、茎粗及株高与分枝—开花期间的积温和光照呈正相关,与降水量呈负相关,全生育期与各气象因子均呈显著正相关。产量与生长期内积温、降水量及光照时长均呈显著及以上水平的正相关。千粒重与气象条件的相关性不显著。从温度、光照和降水来看,温度是影响生长发育的关键气象因子,适宜的温度才能促进正常发育,藜麦生长季≥0℃的年均积温2020℃及以上,正常播种完全满足生长需求。生长期内日均光照时长近8.5 h,光照不是限制柴达木盆地各地藜麦生长的主要因子。降水主要集中在5—8月,但盆地各区域降水分布不均,需灌溉来解决藜麦对水分的需求。干旱区域或以覆膜的方式播种以保墒,同时有利于晚播时土壤积温的增加。