赵忠尧两次出国的传奇经历

2023-10-13小爱

小爱

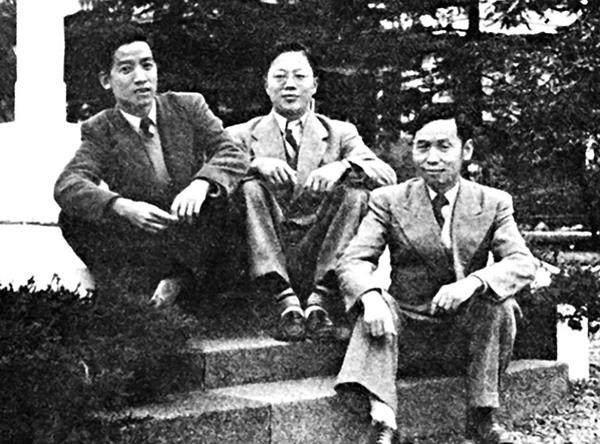

他是世界上第一个观测到“正反物质湮灭”的人,也是物理学史上第一个发现反物质的物理学家。虽然与诺贝尔奖失之交臂,但他却成为中国物理学界的先驱,我国物理学界的多位宗师级人物都出自他的门下:王淦昌、彭桓武、钱三强、程开甲、钱伟长,甚至连诺贝尔奖获得者李政道、杨振宁,“两弹一星”功勋奖章获得者朱光亚、邓稼先等知名科学家,也是他的学生。

他被国人称为中国核物理鼻祖。物理学家丁肇中称他是“中国物理学界绝对的前辈,是正负电子产生和湮没的最早发现者,没有他的发现就没有现在的正负电子对撞机。他对物理学的贡献,是世界级的”。

他一生两次出国。第一次是求学,研究出可以拿到诺贝尔奖的科学成果,并带回了当时国内尚无法提纯的五十毫克镭;第二次是参观美国的核爆试验,并带回了一台加速器。他这两次出国的经历,都堪称传奇。

诺贝尔奖设立半个多世纪后,李政道和杨振宁才于1957年让中国人与该奖项结缘。其实如果不是该奖项委员会出现差错,第一位中国血统的诺贝尔奖获得者1936年就该拿到这个奖项。当年的诺贝尔物理学奖得主卡尔·大卫·安德森曾当众表示自己这个奖“受之有愧,它应该属于赵忠尧”,而诺贝尔物理学奖委员会前主任爱克斯朋也表示:“趙忠尧在世界物理学家心中是实实在在的诺贝尔奖得主!”

因为在很多年前,保罗·狄拉克就曾在理论上预言过正电子,即“反物质”的存在,但真正观察到正电子的却是赵忠尧。1930年,赵忠尧通过实验的方法观察到了正电子的存在,并写出了相关的论文论证了正电子的特性。这个发现足以使赵忠尧获得诺贝尔物理学奖,当时瑞典皇家学会也多次研讨,考虑授予他诺贝尔奖。但1936年,瑞典皇家科学院把诺贝尔物理学奖授予了观测到正电子径迹的安德森。

安德森以一个科学家的态度正直严肃地承认,当同门师兄赵忠尧带着他的实验结果狂呼着从实验室冲出来的时候,自己就在赵忠尧隔壁的实验室里忙着。几分钟后,他就断定赵忠尧的实验结果已经表明存在着一种人们尚未知道的新物质,而自己正是受赵忠尧的启发才把正电子相关内容的实验继续做下去的,而且在实验中还多次得到了赵忠尧的技术支持和指导。

现今学界已经毋庸置疑地承认赵忠尧才是正电子的发现者,但1936年的诺贝尔物理学奖获得者已经无法更改。每每提到此事,赵忠尧都淡淡一笑:“当年发现正电子反物质的时候,我是去美国求学的,学到最先进的物理知识是根本,其他都不重要。”

用咸菜坛子装五十毫克镭

1902年6月,赵忠尧出生在人杰地灵的浙江诸暨。1924年,赵忠尧在东南大学被著名物理学家叶企孙教授留作助教,两人亦师亦友,后来又一同来到清华学校筹办大学本科,叶企孙担任物理系主任,赵忠尧成了教员。由于工作非常出色,赵忠尧被保送公费出国留学。

赵忠尧是个急性子,等了一年没等到名额,便决定自费去美国深造。他向族人和朋友借了些钱,叶企孙又帮他申请了清华的半费补助金。只带了几件换洗衣物,赵忠尧就到了加州理工学院研究生部,向他的导师密立根教授报到。

就是在加州理工学院,赵忠尧达到了拿诺贝尔奖的学术高度。发现反物质之后,赵忠尧来到剑桥大学继续深造,师从著名物理学家卢瑟福。因苦读勤学的态度深得卢瑟福赏识,赵忠尧1932年受国内学界邀请,决定回国组建清华大学核物理实验室时,卢瑟福特意将五十毫克放射性实验镭送给他。这在当时是全世界核物理学界都梦寐以求的珍宝,且在全世界范围内禁运,可赵忠尧还是克服各种困难把这些镭带回了中国。

1937年抗日战争全面爆发,9月10日,清华大学师生接到通知,开始陆续撤离平津,前往设在长沙的临时大学。赵忠尧本已撤出了北平,又偷偷折回城里——卢瑟福赠送给他的那五十毫克镭还保存在清华大学实验室中。

北平当时已经沦陷,赵忠尧随时都有被日本宪兵抓走的危险,返回清华园更是一件十分危险的事:清华是京师最高学府,出入的都是中国最高等级的知识分子,而这些人是日本人“重点关照”的对象。趁着夜色,他拐到了好友梁思成家里,他知道梁思成有一辆汽车,想请他开车送自己回清华校园,“这些镭如果被日本人获取,这辈子我都不会原谅自己”。

梁思成夫妇已经收拾好了行李,准备第二天就撤离北平。得知赵忠尧的来意后,他们立即搬下行李,几个人开着车连夜赶到清华园。通过梁思成夫妇的关系闯过几道关卡后,他们终于拿到了赵忠尧仔细包裹藏起来的镭。梁思成诚邀赵忠尧跟他夫妇二人一同南下,路上也好有个照应,但是赵忠尧考虑到梁思成夫妇的名气太大,自己跟着一道走,很可能会拖累他们,加上身上这五十毫克镭更是一枚不定时炸弹,在日本人的盘查之下随时可能被引爆。为了能让梁思成夫妇尽可能安全地撤到南方,他还是决定一个人上路。

这五十毫克镭是用铅罐密封的,赵忠尧化装成难民,将铅罐塞到了一个随手捡来的咸菜坛子里,上边摆几个腌好的榨菜,右手拎着这只咸菜坛子,左手拄着一根树枝。为了尽量避开风险,赵忠尧选择人迹罕至的荒野小路且在晚间赶路。他本来还带着十几本书和铺盖行李,这些东西后来也全丢了,但他从不让那个咸菜坛子离开自己。一个多月后,当他终于赶到长沙临时大学时,曾经风度翩翩受人敬仰的大学教授已经变成了一个面色黝黑,皮肤皲裂,衣服破烂,蓬头垢面的乞丐,头发一绺一绺黏结在一起,胡子足有两寸长。

长沙临时大学的校门只是两根旗杆挑着一块写着学校名字的木牌,由于局势混乱,当一个衣衫褴褛拄着棍子的乞丐大喊着冲进校门要见梅贻琦校长时,十几个学生一下子拥上来,几十只手都冲他手里紧紧攥着的咸菜坛子伸过来——那个破陶罐被理所当然地怀疑成爆炸物。

赵忠尧一边挣扎一边叫嚷,但是势单力薄,眼看就要被人推出校门,恰好梅贻琦从办公室里转出来,见校门口吵吵嚷嚷推推搡搡,便向这边不住地张望。远远地看到梅贻琦,赵忠尧颤抖着声音喊了一声“梅校长……”,泪水就不争气地流了出来。

起初因为距离远,再加上赵忠尧完全不像印象中的那个海归博士,梅贻琦没有认出他,待走得近了仔细一看,发现是赵忠尧教授,连忙上前抓住他的手,四目相对,竟无语凝噎。得知赵忠尧的来意,梅校长哽咽良久才从喉咙里挤出一句文天祥的诗:“臣心一片磁针石,不指南方不肯休!”

徒步千余公里,用咸菜坛子装着五十毫克镭的故事,就这么传成一段美谈。

鉴于当时动荡的局势和科研环境的限制,物理实验室的相关实验工作无法开展,这些来自大洋彼岸又经赵忠尧艰辛保护的五十毫克镭只能静静封存,后来就继续跟着临时大学一路西迁。直到1959年,在由赵忠尧参与设计的中国第一台粒子加速器工程顺利竣工后的第一次对撞实验中,赵忠尧亲自把这些镭投入设备,并最终在终端显示屏上投射出炫目的光彩。

搞一台静电加速器

中国的核物理水平其实是与世界领先的技术水平基本保持同步的。20世纪初期,很多留学西方的中国物理学家都做过世界级核技术先驱的助手,赵忠尧便是其中之一。这些核技术先驱的助手回国时便将世界一流的核技术带回国内,同时也时时关注世界最先进的核理论。但由于各种原因,中国核物理体系的建立工作一直没有实质性展开,而只是停留在技术贮备阶段。

直到抗战结束后,日本的战败让中国重新认识到了核物理的惊人动能,学界开始重视起多年前赵忠尧提出的建立核物理实验室的必要性,随即责成中央研究院加快推进在核物理方面的研究进程。时任中央大学物理系教授的赵忠尧趁机再次提请成立核物理实验室,很快便得到肯定答复。但是受技术、人员、设备等因素左右,核物理研究任重道远,显然不可能一蹴而就,尤其是实验设备的重中之重——静电加速器,这个设备在如今并不罕见,但在当时我国并没有足够的技术能够制造。

1946年7月,美国试爆了一次原子弹,并邀请十余个同盟国派代表赴美参观。中央研究院决定由赵忠尧作为中国科学家代表赴美,并向其交代了参观之外的另一个重任:想方设法在美国采购一批研究器材,为我国质子静电加速器的研究工作提供支持;能弄到整机最好,哪怕是报废的也行。参观核爆试验之后,赵忠尧并没有急于回国,而是游走于西方同行之间,想办法搞到有价值的设备。质子静电加速器作为当时世界领先的原子核物理实验设备,直接向西方国家购买是不可能的,没有国家肯打破技术垄断为中国提供这种设备。

参观原子弹试验时,赵忠尧再次与当年留学时的朋友和尊长们相遇。几天之后,他发现这里几乎有着国内核物理缺少的一切,理论、设备、实验室和其他各种条件。由于加速器还没有着落,他决定留下来,一边学习,丰富自己的核物理实践经验,一边想办法弄到一台加速器。

随后的几年里,赵忠尧另辟蹊径,“曲线救国”地采购到二十几个加速器的关键零部件寄回国内,同时利用自己的物理学知识向一些单位“技术输出”,协助美国一些公司进行技术研究,与几个物理实验室签订换工协议,以此换取有关加速器的技术资料和零部件,一些国内尚无法精密加工的部件,就在搞到图纸后在美国代加工,再以各种普通设备的名义寄回国内。

在美国加州理工学院,赵忠尧拜访了回旋加速器的发明者劳伦斯教授。劳伦斯爽快地答应安排他负责实验室工作,但美国原子能委员会却强硬地执行着技术封锁政策,不允许任何外籍科学家接触到最先进的核武器体系。赵忠尧无奈,转而来到麻省理工学院,以拜访学者身份参与了几项当时具有核反应前沿研究水平的工作,随后还发表了多篇论文。

赵忠尧想尽一切办法四处游说,总算有某国肯出售,但是开价四十万美元,还要拆掉核心机件才行。而当时举全国之力筹到的款项也只有十二万美元。面临的难题还不仅仅是经费,即使筹齐了款项,运输也是问题:加速器這种高科技保密装置,是西方国家严格限制出口的。

赵忠尧眼见整机购买无望后,便下决心自己设计研制一台规模小些的加速器。白天他四处请教留心记忆,晚上就凭着记忆把白天见到学到的设计稿重新画出来。在详细学习了加速器原理之后,1947年,赵忠尧已经从知识体系上完全掌握了加速器发电机和加速管的核心制作技术,剩下的就是把图纸上的设计转为实物了。他给每个零件都画了单独的图纸,再找工厂加工出来,复杂的或是可以用成品替代的零件便单独采购。

加速器上的零件从用料到精度要求都非常高,而且每个零件都只做一两个,达不到量产规模,有加工实力的工厂不愿意接这种小活,小工厂又无法保证加工精度。赵忠尧光是跑工厂就跑了四五个月,有时一天要跑十几处地方,最终联系到一个制造飞机零件的加工厂,从加工设备到精度再到价格都可以接受。

就这样一点点搞,一点点弄,弄出来的零件化整为零,以普通机械零件的名义报关,装箱运回国内,既节省了开支,又可以掩人耳目,避免了西方海关对加速器整机出口的刁难与阻挠。

1949年秋,大部分加工出来的零件都已经分批运回国内,尽管有少部分被海关扣押,赵忠尧也再想办法重新加工之后运了回去。然后他开始着手准备回国。就在这时,实验室主任约翰·乔治·特朗普突然找到他。原来约翰被他勤学苦读的精神深深感动,作为一个敏锐的科学家,他已经猜到了赵忠尧的心思,有心帮他一下。

经过多次交流,约翰给了赵忠尧这几年里最大的一个喜讯:“我们实验室有一批设备已经达到退役年限,而一般处理这些‘废品都是找友邻院校或实验室低价处理掉,如果你不介意的话,我愿意用最低价格处理给你。至于通关手续上,我也会想些办法,以学术实验交流的方式帮你运出去。”后来赵忠尧了解到,约翰准备卖给他的这些设备基本上就是一部加速器整机,而且运行良好,并没有达到报废年限,是约翰教授感其坚韧,强行让其“退役”,而且开出的价格非常低,差不多就相当于白送。

赵忠尧立即将这台机器分装入三十多个铁箱,又特地购买了一批普通的教学设备混在一起,以学术交流互赠品的名义委托一家国际运输公司装船起运,约翰的学术仪器赠送协议为这批仪器的顺利过关起到了关键作用。

那时候中美直通航线已经完全中断,唯一的办法就是以英国签证取道香港回国,但是想拿到香港签证十分困难。通过国内和西方爱国人士多方努力,直到1950年8月,赵忠尧才终于和钱学森、邓稼先等人一起拿到了过境香港的签证,登上了“威尔逊总统号”邮轮。

目标香港,归程似乎指日可待。但是赵忠尧的回国之路却充满了惊险和坎坷。

艰难回国路

刚刚上船还没安顿好,联邦调查局的特工就展开了一场彻底的搜查。他们目标明确,对中国以外所有其他国籍的人士都大度地挥手放行,赵忠尧行李箱中一些与核物理相关的书籍“因违反美国出口法而予以扣留”。虽然他据理力争称这些都是公开出版物,不存在保密相关嫌疑,但是特工的回答很干脆:“在这边看可以,带出国境不行。”就这样,赵忠尧的行李被强行“减重”数十公斤,但他还是暗中庆幸,一些关键性的技术资料早已摘抄好并随着先前起运的设备一道回国了,更重要的是,印在脑子里的知识也无人能带走。

但是,同行的钱学森等人却直接被扣押。如此,赵忠尧深感这一路必将充满曲折。

一路颠簸,每到一个港口,都会有人和物件被扣留,赵忠尧等人心惊肉跳,生怕彼此间连一个告别都没来得及说就散落天涯了。眼见已到日本,下一站便是终点,大家紧绷着的心渐渐放松了下来。船还没停稳,驻日美国宪兵便登船搜查,与以前几次一样,很多资料和人员被带走,其中就包括赵忠尧等三人。“请你们跟我们上岸去,有重要事情要审核办理。”赵忠尧等人被带走后,轮船立即起航继续驶往香港。事发突然,赵忠尧只来得及写下一张纸条请同行的人转交给家人:“在日本有事,暂不能回国。”

1950年9月,赵忠尧被直接带到东京中野美军监狱,罪名是“与核机密有关的间谍嫌疑”,初审之后又被带到看管更严格的巢鸭监狱,随身衣物、书籍、笔记和信件等,也被认定违反美国出口法,大到行李箱和大衣,小到肥皂、钢笔,都被刻上编号全部没收,其中一些甚至直接交到“联合国军”总司令麦克阿瑟将军的案头由其亲自过目。

一次,一个美军执法人员对他说:“我们的麦帅(麦克阿瑟)看了你女儿写给你的信,十分生气!”赵忠尧大笑,他知道这封信指的是他在美国时女儿写给自己的信,其中对美军入侵朝鲜一事极其愤慨,信中还有“打败美帝野心狼”之类的言辞。他虽然心头一紧,但是面不改色地回答:“是不是你们麦帅也觉得骂得挺过瘾的?”

对于软硬不吃的中国科学家,美国人甚至连继续扣押的理由都找不出来。此事一出,世界各地的华人社团和公众人物纷纷谴责美国的霸道行径。周恩来为此发表了严正声明,强烈抗议美国无理扣押我归国科学家赵忠尧等人,世界科学组织则对美国的这些丑行“深表遗憾”。赵忠尧的老朋友傅斯年也接连发表声明,并动用关系请日本友人疏通。

日本友人疏通的结果是,他们可以去台北,但是要签署永久居住在台北的承诺书。而傅斯年的想法是,这些人才到台北总比被扣在异国他乡要好。他给赵忠尧发去急电:“望兄来台共事,以防不测。”这一系列充满各种威逼利诱的决定,赵忠尧心里“门清”,他干脆地回答:“我们决不去台湾,更不会去美国,坚持只要求回到中国大陆去!”

迫于来自中国和国际各方面的压力,美国当局于1950年10月28日为赵忠尧等人签发了证件,但途经香港时又起波折,他们被扣押近一周。赵忠尧等人的归国之途几乎已经成了当时举世瞩目的国际事件,香港方面懼于国际影响,最终也只好放行。直到当年11月28日,赵忠尧才历尽劫波,踏上中国大陆的土地。

此时距他们登船已过去了整整四个月。

在赵忠尧南京大学的同人和学界的建议下,南京下关车站为他们举行了隆重的欢迎仪式。随后,他们又马不停蹄地去位于鸡鸣寺一号的中国科学院礼堂,参加了更为隆重的欢迎大会。会后,赵忠尧回到家脱下西装,让妻子翻出了出国前常穿的中式大褂换上,特地跑去鸡鸣寺照了一张全家福。

领导们让他好好休息一下,离新年只有一个月了,一切工作可以放到来年再做。但赵忠尧等不及了,按他自己的规划,9月底回国,10月已经开始组织相关的科研工作了,他制定的时间表是要分秒必争的,而且实际上他回国比计划迟了两个月。

只休息了三天,赵忠尧就坐到了办公室里。几天之后,中国第一个静电加速器研究小组成立。1955年,中国第一台七十万伏静电加速器宣告研制成功,当年那些费尽周折运回国内的零部件在这台机器上起到了关键作用。

又过了三年,真正用于核试验的加速器才走出实验室投入实际应用,这台大功率、高速度的加速器,为后来我国成功研制出原子弹起到了极其关键的作用,一直到2000年才宣告“退休”。

老牛自知夕阳晚,不待扬鞭自奋蹄。从1958年主持中国科学技术大学近代物理系的建立,到1973年担任高能物理研究所副所长,再到1995年以九十三岁高龄获得“何梁何利基金科学与技术进步奖”,赵忠尧从拎着五十毫克镭的“叫花子”熬成了中国的核试验领头羊。他还把毕生积蓄拿出来成立了扶植新一代科学工作者的“中国科大赵忠尧奖学金”,奖励近代物理学的后进之才。1998年5月28日下午,赵忠尧因病逝世,享年九十六岁。

可以说,当初没有约翰的“废品”,就不会有中国的静电加速器,没有静电加速器,就没有后来的原子弹。而没有赵忠尧,这一切,都无从谈起。

赵忠尧错过了诺贝尔奖,但他对世界物理学和中国核物理的贡献毋庸置疑。他不争名利,也不像两弹元勋们那样家喻户晓、妇孺皆知,却实打实地为我国原子核物理事业奠定了坚实的理论和物质基础,其贡献绝对堪称伟大。他用咸菜坛子转运核原料,为国家购买加速器的曲折往事,动人心弦,现在忆起,仍让人觉得惊心动魄,热血沸腾。

(实习编辑/侯文杰)