培养生活的艺术家

——艺术即治疗的特点和意义

2023-10-13薛劲

薛 劲

(中国美术学院艺术教育与管理学院,浙江杭州 310000)

一、艺术治疗

艺术治疗是协助个体进行艺术创作,通过创作过程中的探索与表达,增进个体身心健康的一项专业。[1]不同的国家和地区对艺术治疗的定义虽有不同,但存在以下共同点:艺术治疗是一门专门的学科;艺术治疗是心理学和艺术的交叉学科;艺术品是创作者人格与心理状态的表达;艺术行为会导致创作者的心理状态发生变化。

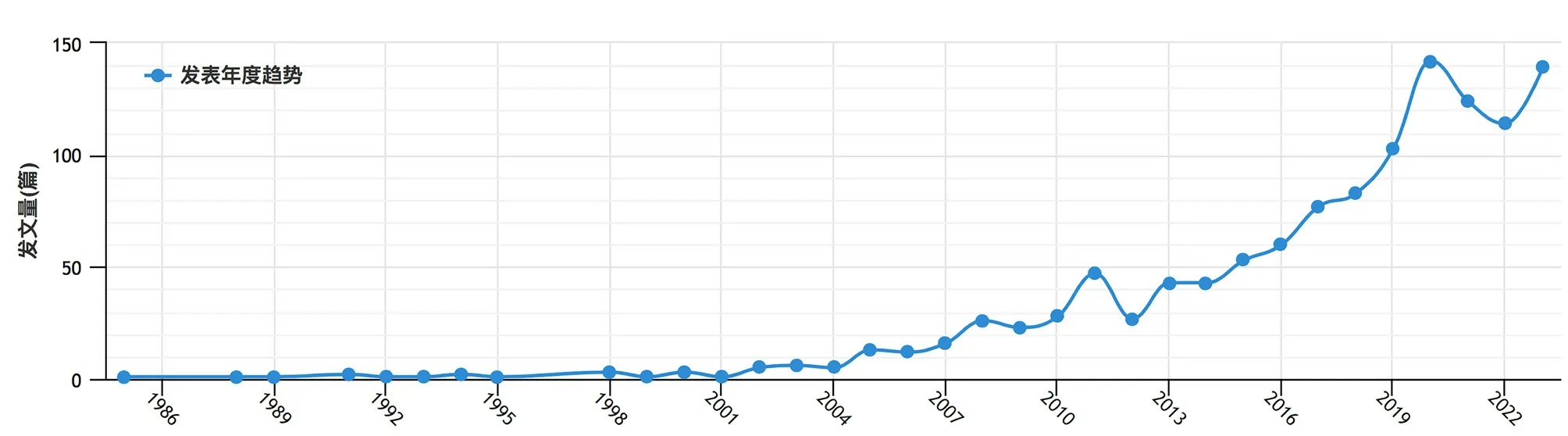

艺术治疗发源于20世纪初西方的精神分析理论,经南姆伯格、乌尔曼、克莱曼和罗恩菲尔德等早期艺术治疗人物的发展,在60年代的西方成为一种专门的心理疗法。[1]同时英国和美国成立了相应的行业协会,以推动艺术治疗的发展。中国大陆的艺术治疗研究最早见于1994年龚鉥发表在《临床神经医学杂志》上的论文——《艺术心理治疗》。在中国大陆研究艺术治疗的学者中,孟沛欣的影响最为突出。2004年,孟沛欣发表了有关在精神分裂症患者身上应用艺术治疗的博士论文。其研究取样庞大、资料翔实,有力地填补了这一领域的空白。在CNKI数据库中以艺术治疗为主题进行检索并分析检索数据可见,中国大陆的艺术治疗研究在2004年之后呈现繁荣发展的势头,研究数量呈现逐年增加的趋势(见文末图1)。

图1

大陆的艺术治疗研究有两个共同点,即治疗工具以绘画为主,治疗对象以特殊人群为主。在CNKI数据库中以艺术治疗为主题,检索被引量最高的前50篇文献。其中在题目中明确为美术或绘画治疗的有21篇,占比42%。剩下的文献虽以艺术治疗为题目,但方法上仍然是绘画治疗。治疗对象集中在孤独症或精神分裂症患者及残障儿童等,都属于特殊人群。

然而,艺术不只有绘画一种形式,艺术治疗所能服务的对象也不能仅局限于特殊人群。广义上看,艺术可按时空维度分为以下三种形式:在空间上展开的艺术(如绘画),时间上展开的艺术(如音乐),和在时空上都展开的艺术(如电影)。[2]因此,本文中所指的艺术治疗不限于绘画治疗,也包括音乐治疗,戏剧治疗,电影治疗等其他艺术形式。伊迪丝克莱曼指出,艺术治疗的最终目的是将人人都培养成“生活的艺术家”。[3]因此,艺术治疗所服务的人群不应仅局限于特殊群体。

二、艺术即治疗与艺术心理治疗

艺术治疗在发展中形成了以下两种取向:

第一,以南姆伯格为代表的艺术心理治疗(Art Psychotherapy)。这一取向强调咨询师先通过受访者的艺术创作完成对受访者的洞察,再以动力学疗法或认知行为疗法完成治疗。艺术仅作为治疗师诊断与受访者表达的手段,最终的疗愈才是目的。

第二,伊迪丝克莱曼(Edith Kramer)在儿童艺术治疗工作中发展出艺术治疗的另一取向——艺术即治疗(Art as Therapy)。[1]“艺术即治疗”认为艺术创作是治疗的主体,艺术本身就是疗愈性的。该取向一方面源于精神分析学派的防御机制理论,即艺术创作作为一种防御机制,是潜意识中冲突的升华。另一方面源于克莱曼自身的艺术理论,即艺术是治疗的主体与本质。这一疗法中的艺术既是手段,也是目的;疗愈是受访者进行艺术创作的伴随状态,但并不是最终目的;旨在培养“生活的艺术家”,而非“完全健康的人”。

伊迪丝克莱曼认为现代生活是无法剥离艺术而存在的,每一个人都可以被称之为生活的艺术家。但缺少审美和创作经验使得人们不能在生活中很好地运用艺术治愈自己。因此,“艺术即治疗”试图将每一个人培养成“生活的艺术家”,使他们在生活中自愈。此外,伊迪丝克莱曼认为不存在所谓的“病人”,所谓的“病人”只不过是和所处的文化环境对“正常人”的要求有所冲突而已。一些影响世界的天才正是因为他们的超越性而和当时的文化格格不入,从而被视作“病人”。因此艺术即治疗不强调“完全治愈”,以保留人们超越时代的可能。

这两类艺术治疗都基于精神分析理论,但有着不同的目的和偏重。前者旨在“治愈”受访者,强调诊断与心理分析;后者旨在培养“生活的艺术家”,强调治疗师和受访者平等地互动。克莱曼抨击艺术心理治疗(Art Psychotherapy),认为其强调对艺术作品的认知和言语处理,不过是认知疗法的变形。[3]而艺术即治疗(Art as Therapy)强调作者通过艺术创作对内心冲突的升华,及对自我(ego)的加强。[3]艺术心理治疗中艺术不过是疗愈的工具,其本质仍是心理治疗。后者则强调艺术既是主体也是本质,既是方法也是目的。本质上更接近以自我实现为目标的美育。

诚然,艺术心理治疗(Art Psychotherapy)看到了艺术作为治疗手段的优势,但并没有注意到艺术本就是生活不可替代的一部分,就算不以治疗为目的,普罗大众仍然需要艺术生活。事实上,正是普罗大众对艺术体验的渴望促成了艺术治疗这一职业的兴起。[3]艺术并不仅存在于拍卖会与美术馆,艺术充斥着现代生活的每一个细节。从饮料包装到网页上的图片与文字,以及被赋予各种意义的自然景物,都属于现代人日常生活中艺术创作与鉴赏的一部分。现代生活既然无法剥离艺术存在,培养每一个人成为生活的艺术家就成为可能。

Hartz等人在对青少年罪犯自尊的研究中对比了两种治疗方法。[4]他们发现两种方法在塑造自尊的效果上没有显著差异,但艺术即治疗能更快地促进治疗团体的形成,艺术心理治疗能更好地干预行为。这可能是因为艺术心理治疗更贴近认知行为治疗,更能促进治疗对象行为的积极变化。而艺术即治疗对艺术的侧重能唤醒参与者对创作的渴望,更容易让他们打开心扉以促进团体的建立。

事实上,人们更强调两种疗法的联系而不是差别,大部分艺术治疗师倾向在治疗实践中融合这两种疗法。正因如此,艺术即治疗在克莱曼之后并没有得到专门的发展。但事实上,人们更倾向于艺术心理治疗而非艺术即治疗,这从各个国家和地区的行业协会有关艺术治疗的定义中就能看出来。比如,美国艺术治疗协会将艺术治疗定义成:在艺术创作中改进并提高所有年龄段个体的生理、心理和情绪健康。英国艺术治疗协会的定义是:艺术治疗是在艺术治疗师的帮助下,以视觉的形式将潜意识中被压抑的思想与情感的向外呈现出来。我国台湾艺术治疗协会的定义是:艺术治疗是一种结合创造性艺术表达和心理治疗的助人专业。上述定义都强调艺术的表达功能,且都以“助人”或“治愈”为目的。综上所述,这些定义更贴近艺术心理治疗,而非艺术即治疗。

艺术心理治疗被如此重视的原因可能是其思想简单明了,可操作性强,心理治疗师只需简单培训就能掌握。而艺术即治疗中的“艺术本质主义”和“生活的艺术家”等思想既抽象又不符合常识。不仅需要治疗师有心理学和艺术理论基础,并需要治疗师掌握相当的艺术技巧。基于上述原因,艺术即治疗并未得到应有的发展。

事实上,艺术即治疗的理论是超越时代的,艺术即治疗的理论反映了人文社会科学思想中的后现代思潮。比如,克莱曼认为艺术是人类认识世界的中介,一切事物都经过了人的艺术处理才进入到人的认识世界中。而后现代心理学认为,文化是人类认识世界的中介,人只能看到经过文化过滤后的世界。后现代心理学在刚提出的时候也被视为天方夜谭,但今天后现代心理学已经深入地影响了心理学研究与实践的各个方面,这反映了艺术即治疗也能在当代重新焕发活力。

三、艺术即治疗的特点

“艺术即治疗”理论有三个特点。首先,强调“生活的艺术家”,即服务对象是普罗大众;其次,强调“暂时性治愈”,即治疗价值观上倾向于心理健康“精英原则”。最后,强调参与者的艺术能力。伊迪丝克莱曼认为,所有的艺术作品都来源于人与环境的冲突,所有的艺术都是具有治疗性的。我们一直被日常生活中的艺术影响着,并被其中某些部分疗愈着。如果我们可以成为生活的艺术家,那么已经在每时每刻地治愈自己。因此,艺术即治疗不是为了改造“生病的人”以适应环境,而是以培养生活的艺术家,进而通过艺术家来改造环境。

然而,因艺术的超越性及相对独立性,艺术家对社会的影响是间接而缓慢的。在这个过程中,艺术家势必要超越时代进行艺术创作,进而影响社会。但过分超越了时代的艺术家势必不能适应当下的时代。因此艺术即治疗需要“暂时的疗愈”,以暂时性地融入社会。

因此,艺术治疗以治疗为手段,以艺术为目的。不以完全融入社会为目的,而以改造社会为最终目标。克莱曼反对完全融入社会,认为这样是对人性的破坏。这同席勒的美学思想一致。席勒认为,美育的终极目的不是让人充分地现代化,而是要解决现代化进程对人性的破坏,唤醒被压抑而缺失的感性,以解决时代的异化。[5]

“疾病”与“健康”作为个体与社会的“契约”,反映了人与社会关系。疾病意味着个体过分偏离了社会的要求,是这种“偏离”而不是“疫病”本身导致了个体的身心痛苦,并阻碍了个人发展。因此艺术治疗应该帮助他们暂时性地融入社会,而不是谋求“治愈”。之所以是“暂时性地”,是因为他们不能“完全融入社会”。所有试图改造社会的人都需要和社会保持恰当的距离,以看到社会的问题,从而承担起改造社会的任务。

“暂时性治愈”符合心理健康中关于“精英原则”的价值取向。“众数原则”与“精英原则”。前者将心理健康视作适应社会所应具备的基本品质,适用于大多数人,因此称之为“众数原则”。后者将心理健康视作能带领社会进步的少数人应有的特殊品质。[6]“众数原则”是从统计学中的正态分布为基础,将大部分人的心理视作正常,偏离这一范围即为异常。人本主义心理学先驱马斯洛曾在20世纪猛烈抨击这种心理健康观,并提出了金字塔模型,将金字塔模型的顶端——“自我实现”视作心理健康的标准。马斯洛提取的自我实现者的15个特征曾在心理健康界被奉为“标准中的标准”。[7]这一标准即符合“精英原则”。

“精英原则”的心理健康标准试图培养改造世界的人,而“众数原则”试图培养适应世界的人。在一个正常的社会中,应该同时拥有两部分人,且大部分人的心理健康同时符合上述两种原则。这就是为什么艺术即治疗主张“暂时性治愈”的原因。

反观艺术心理治疗,其思路仍然站在心理学权威的高度上,试图帮助人们“痊愈”,也即偏向“众数原则”。而艺术即治疗则试图帮助人们成为“生活的艺术家”,即熟练地利用艺术工具随时随地地表现和升华自己的冲突。试图帮助人们成为自己并改造社会,也即偏向“精英原则”。因此,为了保留艺术改造世界的能力,“艺术即治疗”作为不能被忽视的一种思想,理应在当代得到发展。

此外,艺术即治疗也更适用于艺术家群体的心理健康教育,因为他们较普通人本就更熟练地使用艺术技法进行自我表现以升华内在冲突。对艺术家心理健康研究的数据显示,从事艺术活动的人的心理健康确实“堪忧”。[8]或者说,艺术活动的确让一部分艺术家“过分超越”了社会。有研究者使用了SCL-90量表对中国艺术类大学生和艺考生被试进行研究,结论显示艺术类大学生的心理健康水平远远低于全国大学生常模及全国青年常模和(延凤宇、王玮、侯瑞贤,2010)。瑞典更有研究收集了超过30万的样本量,结果指出,艺术工作者的精神疾病患病率远高于非艺术工作者。[8]因此,也需要发展特定的疗法以针对性地帮助艺术家,这也是发展“艺术即治疗”的另一意义。