滩涂水产养殖池复垦种稻短期内土壤特性变化及水稻产量表现

2023-10-13张蛟陈澎军陈艳韩继军崔士友

张蛟 陈澎军 陈艳 韩继军 崔士友

(1 江苏沿江地区农业科学研究所,226012,江苏南通;2 江苏省地质局/自然资源部滨海盐碱地生态改良与可持续利用工程技术创新中心,210007,江苏南京;3 如东县自然资源和规划局,226400,江苏如东)

我国海岸线蜿蜒曲折,沿岸滩涂资源丰富,北起辽宁,南至广西,沿海地区均有分布,海岸线总长达4000km[1-2]。新中国成立后,我国滩涂开发迅速发展,各沿海省份对滩涂资源进行了大规模的开发利用,由单一地扩大耕地逐步向水产养殖、港口码头建设、观光旅游等多元化、综合性发展[3-4]。自20 世纪80 年代开始,沿海地区掀起了围海晒盐、滩涂围垦和滩涂养殖的热潮,一方面解决了人口众多、土地资源不足的问题,另一方面也推动了经济的快速发展[5]。随着海水养殖业的快速发展和人们生活水平的不断提高,消费者对海水养殖产品的需求不仅是质量上的高要求,而且表现出由季节性需求转变成了常年需求,与耕地、盐田等土地类型的经济收益相比明显偏高,这也导致了海水养殖面积的增加。以江苏沿海滩涂养殖面积变化为例,1985年滩涂养殖池面积为208.72km2,到2010 年养殖池面积达到了1267.95km2,年变化率为16.92%[5-6]。但养殖池面积的不断扩张势必会导致自然滨海湿地的萎缩甚至消失、生态系统多样性丧失、濒危物种栖息地受损、水质污染等生态环境问题[5]。

随着2017 年农业部印发了《养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》,要求合理布局水产养殖生产,划定禁养区、限养区和养殖区[7]。2018 年,全国上下陆续制定了各地养殖水域滩涂规划(2018-2030 年),水产养殖面积将面临大规模缩减,特别是一些粗放的、尾水排放污染严重的养殖方式会受到限制,如何调整滩涂养殖区域和养殖区复垦利用是当前沿海滩涂有效开发利用过程中迫切需要解决的关键问题之一。水稻由于其特殊的栽培方式,常常会作为沿海滩涂盐碱地改良的首选粮食作物[8-10]。同时,通过围垦熟化利用开发沿海滩涂盐碱地,实现非耕地产粮特别是盐碱地耐盐水稻种植产粮是增加国家粮食总产量的重要途径之一[1,11]。笔者前期在新围垦滩涂地区的试验研究[9,12]也发现,种植水稻可以显著降低新围垦滩涂土壤盐分含量,稳定土壤盐分变化,提高土壤有机碳、活性有机碳及碳库管理指数,进而改善沿海滩涂稻田土壤质量,提高土壤肥力。然而,沿海滩涂海水养殖复垦区种植水稻对滩涂土壤特性变化及种植年限变化对复垦区水稻产量的影响还鲜有报道。因此,本研究以江苏南通沿海滩涂水产养殖池复垦种稻区为研究对象,开展研究滩涂水产养殖复垦区种稻短期内土壤盐分、质地、养分、碳库等土壤特性变化规律及滩涂水稻产量变化特征,为沿海滩涂水产养殖复垦区土地利用与评价提供科技支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地点为江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区核心区北侧国土资源部海岸带―南通野外基地试验田(121°25′8″E,32°16′16″N)。该地区属亚热带海洋性季风气候区,气候四季分明,冬季寒冷少雨,夏季炎热多雨。该区年均气温约15.1℃,全年无霜期约225d,年均日照约2136h,年均降水量1042mm,降水量年内分配不均,汛期(6-9 月)降水量相对集中,约占全年总降水量的55%~80%。试验区为江苏沿海滩涂围垦区,前期为水产养殖鱼虾等的池塘,2016 年国土部盐碱地快速改良项目落户通州湾示范区后,将项目区原地推平进行复垦改良,逐步开展种植耐盐碱水稻或田菁等盐碱地改良先锋作物。试验区整体上地下水位较高,地下水埋深0.95~1.60m,土质以沙壤土或轻沙土为主,土壤类型为滨海盐土,盐分离子组成主要以Na+和Cl-为主。试验区种植水稻前,均按照加水→旋耕→静止→放水进行淡水或微咸水洗盐3~5次,每次洗田周期为5~7d,截至插秧期使表层土壤水分饱和下盐分维持在3g/kg 以下。水稻后茬作物以种植大麦或小麦为主,且水稻与小麦收获后秸秆均全部还田到土壤中。

1.2 试验设计与采样

2019 年6 月,选择试验区典型的养殖复垦区水稻种植田块,分别选择2017 年开始种植水稻田块(3 年田块,3Y)、2018 年开始种植水稻田块(2Y)和2019 年开始种植水稻田块(1Y),并以邻近养殖复垦进行土地平整后的滩涂荒地作为对照田块(CK,0Y),对照田块有部分碱蓬、田菁或芦苇等野生耐盐或盐生作物生长。种植水稻品种均为扬农稻1 号,机插秧行距30cm,穴距15cm,每穴4 株。水稻移栽前,基肥施用有机肥22.5~30.0t/hm2,黑魔粒复合肥(N:P2O5:K2O=16:7:7)750kg/hm2;分蘖肥为移栽后7 和12d 分2 次均施用尿素约150kg/hm2;穗肥分2 次施用,倒4 叶期施尿素180kg/hm2,倒2 叶期施尿素112.5kg/hm2。其中有机肥由猪粪、牛粪及菌渣复混发酵而成。整个生育期始终保持淡水层,在返青活棵期,每天换一次淡水,日浸夜露。分蘖期3~5d 换一次淡水,保持10~15cm 的淡水层。拔节至灌浆后期7~10d更换一次淡水,保持10~15cm 的淡水层。

10 月底,水稻收获期在不同水稻种植年限田块内采用5 点取样法测产,每个样点9.0m2左右。测产前测量株高,选1 行测定连续10 穴的穗数,取其中5 穴植株样品带回室内测定穗粒数、实粒数及结实率等,随后收割样方并运回进行人工脱粒,脱粒后选择饱满的籽粒测定千粒重和样方产量,测籽粒含水量,折算为籽粒含水量为14.5%的样方产量。水稻收获后,在每个收获样方内分为0~20cm和20~40cm 土层采集土样,并对邻近对照田块分样方相同方式采集土样,每个样方内进行多点采样混合后将混合样带回实验室。土壤样品分为2 份,一份用于新鲜样品测定,另一份风干处理后待用。其中,新鲜土壤分别测定土壤水分和水溶性有机碳;风干土壤磨细过筛后,用于测定土壤盐分、pH、有机碳和全氮等理化指标。

1.3 测定项目与方法

分别采用环刀法、pH 计法(土水比1:5)、电导率法(土水比1:5)和烘干法测定土壤容重、pH、电导率(EC)和土壤质量含水量;采用比重计法测定土壤颗粒组成(过2mm 筛土样);分别采用重铬酸钾外加热法、凯氏消煮法、碳酸氢钠浸提钼蓝比色法、碱解扩散法和乙酸铵浸提―火焰光度法测定土壤有机碳、全氮、有效磷、碱解氮、有效钾,上述测定方法均参照《土壤农业化学分析方法》[13]。采用1.0mol/L KCl 溶液提取,然后用连续流动自动分析仪[14]测定硝态氮和铵态氮含量。

土壤水溶性有机碳(WSOC)含量的测定[15]如下,称取20g 新鲜土样,按照水土比2:1 进行浸提,在25℃下振荡0.5h(100 转/min),离心10min(8000 转/min),然后通过0.45μm 滤膜过滤到塑料瓶中。然后用有机碳分析仪(TOC-VCPH,岛津公司)测定滤液中的有机碳含量。

1.4 数据处理

利用Microsoft Excel 2010 和DPS 7.05 软件进行数据分析与作图,采取随机区组单因素方差分析(One-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同数据组间的差异,用Pearson 相关系数评价不同因子间的相关关系。

2 结果与分析

2.1 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤pH 和EC 的影响

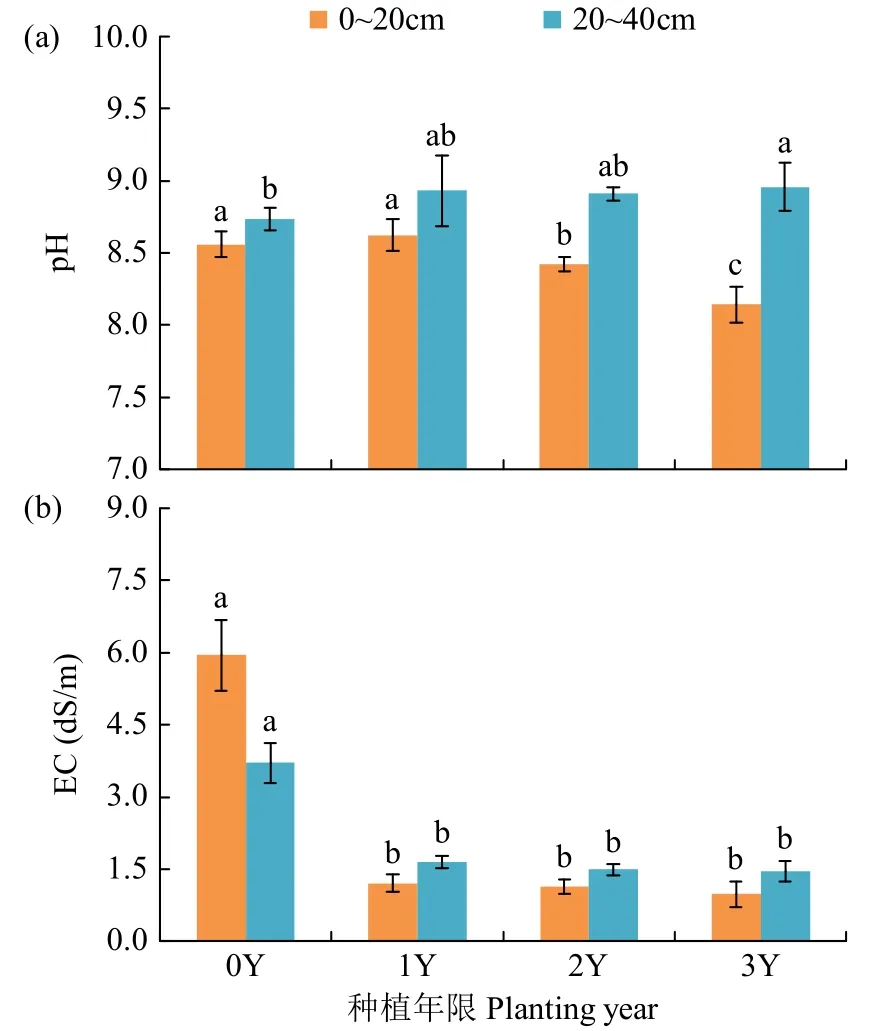

由图1a 可见,沿海滩涂养殖复垦区种植水稻后,与未种植水稻田块(0Y)相比,第1 年种植水稻(1Y)0~20cm 土层pH 没有明显变化,第2 年和第3 年种植水稻(2Y 和3Y)0~20cm 土层pH 均显著降低(P<0.05),且随着种植年限增加pH 呈现一定降低趋势;种植水稻后20~40cm 土层随种植年限变化土壤pH 没有明显的差异性。由图1b 可知,与0Y 相比,种植水稻后0~20cm 和20~40cm土层EC 均显著降低(P<0.05),1Y、2Y 和3Y稻田0~20cm 土层EC 分别降低了79.77%、80.82%和83.48%,20~40cm 土层EC 分别降低了55.45%、59.86%和60.64%,且随着种植年限增加0~40cm 土层EC 均没有显著的变化趋势。同时,种植水稻改变了EC 在土壤中的垂直分布规律,表现为0Y 田块土壤EC 在0~20cm 明显高于20~40cm,但种植水稻后不同种植年限稻田EC 均表现为0~20cm 土层均不同程度低于20~40cm 土层。

图1 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤pH 和EC 的影响Fig.1 Effects of rice planting on soil pH and EC in tidal flat aquaculture reclamation area

2.2 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤容重、孔隙度及质地的影响

由表1 可知,滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤容重和孔隙度具有显著影响。与0Y 相比,种植水稻表层土壤容重显著增加了4.40%以上,土壤孔隙度显著降低了4.15%以上(P<0.05),且随着种植水稻年限的增加,土壤容重和孔隙度没有明显的变化。同时,种植水稻短期内没有改变土壤质地性质,与0Y 相比,1Y、2Y 和3Y 稻田表层土壤的砂粒、粉粒和黏粒含量均没有明显的差异性(P>0.05),土壤质地均属于轻粉质壤土。

表1 滩涂水产养殖复垦区种稻对耕层土壤容重、孔隙度及质地的影响Table 1 Effects of rice planting on surface soil bulk density,porosity and texture in tidal flat aquaculture reclamation area

2.3 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤氮、磷、钾含量的影响

由表2 可知,与0Y 相比,1Y、2Y 和3Y 稻田表层0~20cm 土壤总氮含量均有不同程度增加,分别增加了4.52%、5.16%和12.58%,而稻田20~40cm土层均没有明显的差异。滩涂水产养殖复垦区种植水稻后0~20cm 和20~40cm 土壤铵态氮含量均显著降低(P<0.05),1Y、2Y 和3Y 稻田0~20cm 土层分别降低了19.75%、26.79%和24.05%,20~40cm土层分别降低了39.11%、44.38%和43.52%。种植水稻后0~20cm 和20~40cm 土壤硝态氮含量均一定程度降低,1Y、2Y 和3Y 稻田0~20cm 土层降低了11.18%、19.44%和12.69%,20~40cm 土层降低了9.37%、11.32%和4.86%。种植水稻后0~20cm 土壤速效钾含量显著降低(P<0.05),而1Y、2Y 和3Y 稻田土壤分别降低了25.70%、45.06%和42.01%;2Y 和3Y 种植水稻田块20~40cm 土层速效钾含量显著低于0Y 田块,且0~40cm 土壤速效钾含量均表现为种植水稻2 年趋于稳定。另外,短期内(1Y 和2Y)种植水稻对0~40cm 土壤有效磷含量均没有显著影响,但3Y 种植田块有效磷含量显著增加(P<0.05)。

表2 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对氮、磷、钾含量的影响Table 2 Effects of rice planting on N,P and K contents in tidal flat aquaculture reclamation area

2.4 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤有机碳及水溶性有机碳的影响

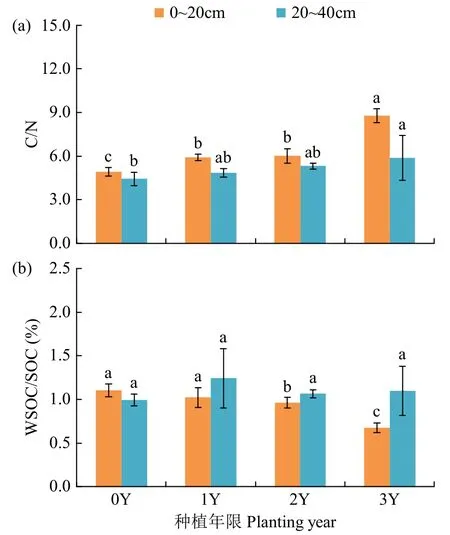

由图2 可知,滩涂水产养殖复垦区种植水稻后,短期内0~20cm 土层土壤有机碳(soil organic carbon,SOC)含量均显著提高(P<0.05)。1Y、2Y 和3Y 田块在0~20cm 土层SOC 含量分别为3.84、3.91 和6.12g/kg,与0Y 相比分别提高了32.18%、34.67%和111.03%;20~40cm 与0~20cm土层SOC 变化具有相似的增加趋势,但20~40cm SOC 含量增加幅度较为缓慢。同时,滩涂水产养殖池发展水稻种植后,短期内0~40cm 土层土壤水溶性有机碳(water-soluble soil organic carbon,WSOC)含量均显著提高(P<0.05)。与0Y 相比,1Y、2Y 和3Y 在0~20cm 土层WSOC 含量分别增加了15.90%、11.82%和22.72%,在20~40cm 土层WSOC含量分别增加了23.19%、18.96%和23.08%。不同种植年限之间,在0~20cm 土层3Y 田块WSOC 含量显著高于1Y 和2Y 田块(P<0.05),在20~40cm土层1Y、2Y 和3Y 田块的WSOC 含量没有明显差异(P>0.05)。

图2 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤有机碳及水溶性有机碳的影响Fig.2 Effects of rice planting on SOC and WSOC in reclamation area of tidal flat aquaculture

由图3 可知,在滩涂水产养殖复垦区,0~20cm和20~40cm 土层C/N 变化幅度分别为4.92~8.78 和4.43~5.87。种植水稻后,在0~20cm 土层土壤的C/N有显著提高,且随着种植年限的增加,土壤C/N 有一定的增加趋势;在20~40cm 土层C/N 与0~20cm土层有相似的增加规律,但变化幅度较为缓慢些。在滩涂水产养殖复垦区0~40cm 土层中,WSOC/SOC 均在0.68%~1.24%,且种植水稻后WSOC/SOC在0~20cm 呈现显著降低的趋势,在20~40cm 土层WSOC/SOC 没有明显的变化差异(P>0.05)。

图3 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤C/N 及WSOC/SOC 的影响Fig.3 Effects of rice planting on soil C/N and WSOC/SOC in tidal flat aquaculture reclamation area

2.5 滩涂水产养殖复垦区种稻年限对水稻产量及其构成因素的影响

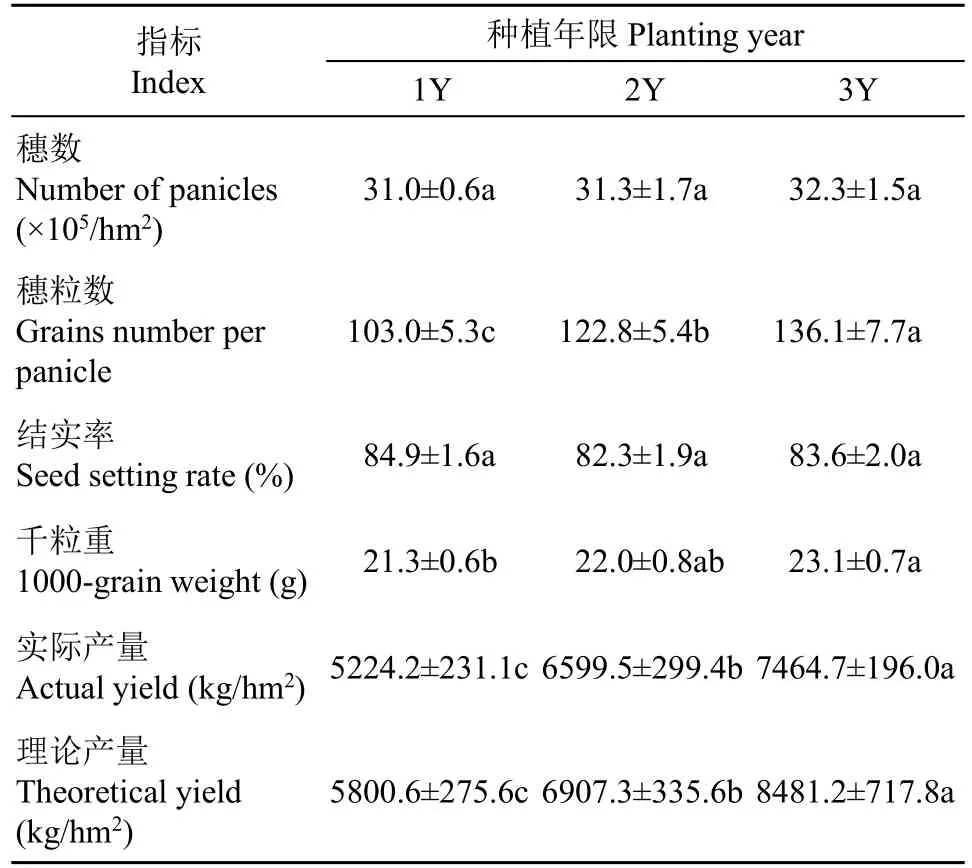

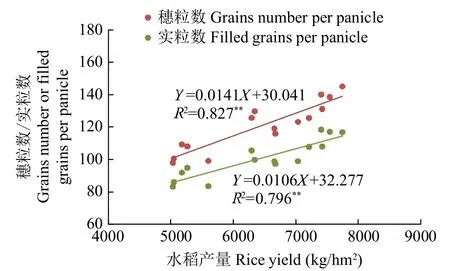

从表3 可知,滩涂水产养殖复垦区种植水稻后,随着种植年限的增加,滩涂水稻产量显著增加,2Y和3Y 水稻产量相比1Y 产量(5224.2kg/hm2)分别增加了26.33%和42.89%(P<0.05)。就水稻产量构成因素而言,滩涂水稻穗粒数与产量变化规律一致,随着种植年限的增加穗粒数显著增加,2Y 和3Y 田块的穗粒数相比1Y 田块(103.0)分别增加了19.19%和32.13%(P<0.05)。同时,相关性分析(图4)表明,水稻产量与穗粒数(R2=0.827)、实粒数(R2=0.796)均呈极显著正相关(P<0.01)。水稻千粒重随着种植年限的增加也呈现一定的增加趋势,2Y 和3Y 田块相比1Y 田块(21.3g)分别增加了3.61%和8.38%,且3Y 田块相比1Y 田块千粒重表现为显著增加(P<0.05);不同种植年限间滩涂水稻的穗数和结实率均没有明显的差异性。由此可见,就产量构成因素而言,说明随着滩涂水稻种植年限的增加,水稻产量提高主要是穗粒数和千粒重增加引起的,特别是穗粒数的增加。

表3 滩涂水产养殖复垦区不同种植年限水稻产量及其构成因素Table 3 Comparison of rice yield and its components in different planting years of tidal flat aquaculture reclamation area

图4 滩涂水产养殖复垦区种稻水稻产量与穗粒数的相关性Fig.4 Correlations between rice yield and grains number per panicle in rice cultivation of tidal flat aquaculture reclamation area

3 讨论

3.1 滩涂水产养殖复垦区种植水稻对土壤理化特性的影响

研究[9,16-20]表明,通过生物覆盖(如秸秆)、植被种植(如耐盐作物、盐生作物、水稻等)等途径可以进行盐碱地土壤改良,通过利用植物生长或生物覆盖改善表层土壤结构,减少土壤中水分的蒸发,充分利用降雨加速盐分淋洗、延缓或防止积盐返盐现象。水稻基于其特殊的水田栽培方式,常常被作为改良滩涂盐碱地的重要途径[10,12]。董起广等[20]在沿黄地区盐碱地上的研究表明,水稻种植短期内可以有效降低土壤pH 和EC,但盐碱土稻田土壤机械组成没有发生明显的改变。张蛟等[9,12]在沿海滩涂新围垦地区的研究表明,沿海滩涂盐碱地种植水稻后耕层土壤盐分显著降低,同时种植水稻可以改变土壤盐分的垂直分布规律。本研究在滩涂水产养殖复垦区也发现,种植水稻后耕层土壤pH 和EC 均显著降低,同时种稻后土壤容重显著增加,孔隙度显著降低,但土壤质地如黏粒、砂粒、粉粒含量等没有显著的变化,这与前人[9,12,20]的研究结果相似。出现这些结果的可能原因主要有以下2 点,首先是滩涂水产养殖复垦区种稻过程中,水稻生长期间田间管理需要不断补充淡水资源或微咸水资源进行灌溉,以保障水稻的正常生长需求;同时灌溉过程不仅可以起到洗盐和稀释表层土壤盐分浓度的作用,也可以起到控盐压盐的作用,进而使土壤耕层盐分降低[9,12,21];其次滩涂养殖复垦区种稻短期内土壤机械组成没有明显的变化,是由于土壤质地改变需要一个长期的过程,本研究区域中水稻种植年限较短,还不足以使土壤机械组成发生质的变化[20]。

水稻种植不仅可以改变土壤物理性质,也会改变土壤化学或养分性质[12,22-23]。本研究也发现,滩涂水产养殖复垦区种稻后,耕层土壤总氮、SOC、WSOC 和C/N 均显著增加或呈增加趋势,且随种植年限增加,SOC、WSOC、C/N 和有效磷等肥力指标均呈增加趋势,这与张蛟等[12]和霍朝晨等[23]的研究结果相似。同时,土壤中可溶性碳与有机碳的比值可反映土壤微生物量的活性,本研究中滩涂水产养殖复垦区荒地和稻田土壤的WSOC/SOC 变化范围均在0.68%~1.24%,这与前人[24-25]的研究报道一致。出现这些结果主要原因可能是:一方面从滩涂复垦区荒地转变为滩涂稻田,土地利用方式变化改变了地面植被组成结构和生物多样性,从而影响了生态系统的有机碳含量、组成及稳定性[26];另一方面,由于滩涂地区盐分高、养分少的原因,滩涂地区种植水稻前2 年较常规水稻种植管理(如耕作、施肥等)需要额外施入22.5~30.0t/hm2有机肥补充土壤养分,外源有机碳的输入以及水稻生长过程中作物根系分泌物和作物残渣根系枯叶等进入土壤增加了SOC 和WSOC 含量[27-28];另外,种植水稻过程中通过淡水或微咸水洗盐、灌溉等,使滩涂水稻种植区耕层土壤盐分逐渐降低,这在一定程度上促进了滩涂土壤有机碳和活性有机碳的积累[12,28-29]。但需要注意的是,本研究中随着水稻种植年限增加,耕层土壤全氮、铵态氮和硝态氮含量均没有显著变化(表2),原因可能是,水稻生长过程中需从土壤中吸取大量的铵态氮或硝态氮,水稻施肥管理主要以速效的尿素及复合肥为主,由于滩涂土壤养分本身比较匮乏,人为肥料补充仅仅可以满足水稻的生长而无法在土壤中形成积累。此外,水稻种植需要大量的淡水资源,但滩涂地区淡水资源不足且时空分布不均极大地限制了滩涂大面积快速发展水稻种植,然而滩涂地区拥有十分丰富的微咸水和咸水资源[9,21]。因此,如何合理利用微咸水资源灌溉技术,并配合以一系列水肥管理和品种管理技术进行优化品种和栽培技术(如适当施用缓控释肥或绿肥种植的补充到滩涂土壤),进而发展滩涂水稻高产栽培和潜在稻田,将有助于盐碱地土壤的持续改良,使滩涂水稻实现增产增效,保障国家粮食安全。

3.2 滩涂水产养殖复垦区种稻利用的水稻产量及其构成因素表现特征

在耕地资源日益趋紧情况下,将沿海大面积不长植物的盐碱地和滩涂等非耕地转变成为耕地进行产粮,这对保障粮食安全意义重大[11]。盐碱地种植水稻是改良盐碱地的重要途径[9,12,21]。但研究[9,30-32]表明,盐逆境对水稻产量有明显的不利影响,但造成产量下降的原因却有所差异。如杨福等[30]在吉林盐碱地种稻的研究表明,盐碱环境对水稻单位面积的有效穗数影响不显著,但盐碱环境使水稻每穗实粒数显著减少,千粒重减轻,从而降低了水稻的产量。周根友等[31]利用盐池设施研究了盐胁迫对不同品种水稻产量的影响,结果表明盐逆境下水稻单位面积穗数略有下降,穗粒数和千粒重则表现为显著下降,其中穗粒数下降幅度达49.1%,是盐逆境下水稻减产的主导因素。在盆栽模拟不同盐分水平下种稻的研究[32]表明,中盐(0.15%)和高盐(0.30%)处理的产量降幅分别为23.7%和56.7%,且中盐下的穗数、穗粒数和千粒重分别下降6.4%、14.8%和4.8%,高盐下则分别下降18.8%、36.0%和11.0%,其得出穗粒数是盐逆境下水稻减产的主导原因。本研究也表明,滩涂水产养殖复垦区种植水稻过程中,随着种植年限的增加,单位面积穗数没有明显的增加,但穗粒数和千粒重均有所增加,进而提高了滩涂水稻产量;同时,水稻穗粒数与产量变化规律一致,且水稻产量与穗粒数和实粒数均呈极显著正相关(表3 和图4),因此我们得出滩涂水产复垦区种稻生产中的水稻产量提高主要是穗粒数增加引起的,这与前人[30-32]的大部分报道一致。基于这些研究可以推测,盐逆境对水稻产量的影响主要发生在孕穗期,这一时期主要影响穗粒数。拔节孕穗期是水稻生长发育的关键时期,此时水稻进入幼穗分化期,盐胁迫对穗分化产生不利的影响,穗长缩短,穗粒数减少[33]。在滩涂水稻生产上要注重孕穗期水肥及盐分调控,如在孕穗期使用生长调节剂或叶面肥,从茎叶吸收补充营养物质来缓解因盐胁迫影响根部吸收土壤养分的不足,或者探索适宜滩涂水稻的水肥盐管理措施,尽量增加水稻的颖花数和促进穗粒数的形成,进而减轻盐胁迫对水稻产量的不利影响。

4 结论

综上可知,滩涂养殖复垦区种稻短期内有利于降低耕层土壤盐分,提高土壤有机碳和水溶性有机碳含量,进而改善了滩涂土壤质量和提高了土壤肥力;但需注意滩涂土壤全氮、速效氮含量等随着种植年限增加没有明显的变化,还均处于较低的水平。滩涂复垦区水稻产量提高主要是穗粒数增加引起的,随着种植年限的增加,穗粒数与水稻产量变化规律一致。今后滩涂水稻种植过程中需要探索适宜滩涂特色的水肥盐协同管理措施,特别要注重水稻孕穗期的水肥盐调控,如使用生长调节剂或叶面肥,从茎叶吸收补充营养来缓解盐胁迫下根部吸收养分的不足,尽量增加水稻的颖花数和促进穗粒数的形成;或者利用合理的还田、轮作措施(如水稻―绿肥轮作),增加土壤碳氮储量,进而减轻盐胁迫对水稻产量的不利影响。