基于三维智能辅助模型的输变电工程全寿命周期控制研究

2023-10-12郭文东何萍

郭文东, 何萍

(国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司,宁夏,吴忠 751100)

0 引言

在以往的输变电项目建设过程中,往往根据工程所处的实际条件对该项目进行单独设计,因此提出的建设标准很难统一,致使输变电项目施工周期长、项目施工质量差[1]。为了解决这一问题,国内外相关学者提出了相应的提高输变电工程可靠性和全寿命周期的方法,如:王晓波等[2]提出了基于BIM技术的输变电工程管控模型研究与信息系统实现,通过细化关联工程专业管控要素,再结合流程化管控机制,融合物联网与移动应用技术构建的输变电工程管控模型;党杨梅等[3]将三维激光扫描技术应用于变电站三维建模中,采用三维激光扫描技术获取变电站的点云数据,构建变电站的三维模型,为电网工程实现全寿命管理提供了基础。以上方法都在一定程度上提高了对应项目的可靠性和全寿命周期,但这些方法在将各个阶段分割管理,在强调独立性的同时弱化了整体性。

为了解决以上方法中存在的不足,进一步提高输变电工程全寿命周期的控制方法,本文提出一种基于三维智能辅助模型的输变电工程全寿命周期控制方法。该模型将输变电工程以三维空间向量的方式量化成辅助模型,以三维智能模型作为辅助可以准确观察在输变电工程施工过程中的异常故障情况,以及工程的执行进度,从而更好地实现工程施工地准确控制。该模型的应用可以在保证提升输变电工程质量的同时,缩短输变电工程的施工周期。

1 基于三维智能辅助模型的输变电工程全寿命周期控制方法设计

输变电工程全寿命周期控制方法的设计目的是在保证工程施工质量的同时,缩短输变电工程的建设周期,从而提升输变电工程的经济效益。在此次方法设计中,将整个输变电工程需要用到的电气设备以及所有的硬件设施通过扫描的方式得出三维尺寸数据,并以采集的数据为基础搭建三维智能模型作为辅助模型,全方位观察工程的执行进度与情况[3]。此次控制方法的设计以输变电工程的工作模式为基础,具体的工作模式如图1所示。

图1 输变电工程工作模式图

从图1可以看出,输变电工程的工作模式分为串联工作和并联工作2种模式。其中:串联工作可以保证工程的施工质量,但会花费大量的施工时间,导致工程周期较长;而并联模式可以实现多个输变电工程中的子项目同步施工,但在此过程中由于监管不足,容易出现质量问题[4]。为了实现输变电工程全寿命周期控制方法的设计目的,在此次方法设计过程中,利用构建的三维智能辅助模型,将输变电工程的串联与并联工作模式有机地结合在一起,实现控制方法的优化设计。

1.1 搭建三维智能辅助模型

输变电工程三维智能辅助模型搭建的基本原理是将电力、空间布局等多个方面的数据集成于同一个模型当中,改变传统控制方法独立、单向的管控模式,缩短输变电工程的设计与施工周期,提高信息的精准性,提高输变电工程的工作效率[5]。在模型的设计与应用过程中利用了共生理论,共生关系如图2所示。

图2 共生关系图

根据图2可知,各个共生要素均是独立的,但又是相互关联的,共生理论既考虑了单个要素的独立性,又考虑了关联在一起后的变化关系。本文通过三维技术的先进性结合共生理论构建三维智能辅助模型[6],其表达式为

Es=f(σs)

(1)

式中,Es表示三维智能辅助模型,f(·)表示三维智能辅助模型与工程全要素共生度之间的关系函数,σs表示输变电工程的全要素[6],计算如式(2):

(2)

式中,σsi表示工程中各个单元要素的共生度,λ表示共生阻尼系数。

将式(2)的计算结果代入式(1)中,可以得出三维模型的共生度关系,从而确定三维智能辅助模型的结构关系。

三维智能辅助模型融合了输变电工程中应用的电气设备、工程线路等多个方面的数据,定义输变电工程中变电站中电气一次、电气二次、变电站土建、输电线路为随机变量,分别记为J1、J2、J3和J4,多重数据的融合过程[7]可以表示为

Q=kJ1+(1-k)J2+(1-k)2J3+(1-k)3J4

(3)

式中,k为加权参数,该参数的取值范围为[0,1],Q为输变电工程中各个参数的融合算子。图3为输变电工程三维智能辅助模型设计流程。

图3 三维智能辅助模型设计流程图

根据图3,可将模型设计流程大致分为3个阶段,分别为三维融合数据的采集、初始数据的处理以及三维模型结果的调整与展示。三维融合数据的采集主要是建立项目,进而根据项目情况安装三维扫描设备,采集三维数据;初始数据的处理主要是通过设计规范库处理采集的三维数据;三维模型结果的调整与展示主要是设计不同专业三维智能辅助模型。该模型涵盖的元素有输电线路、土建结构、电气一次、电气二次设备等,进而组合三维模型,并判断是否存在碰撞:若存在碰撞,返回不同专业三维智能辅助模型设计步骤;若合格,抽取二维图纸,并且输出。

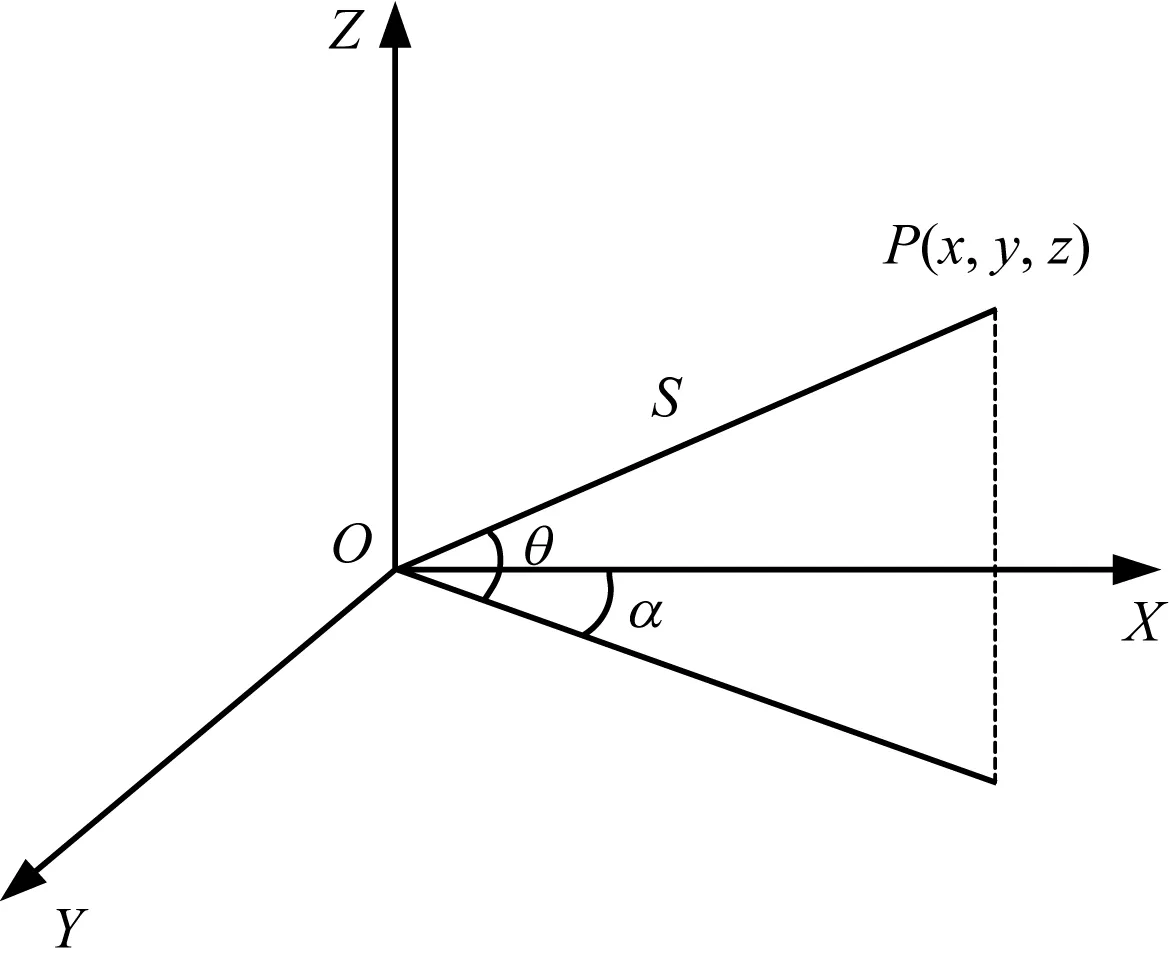

以输变电工程中需要使用的硬件设备为例,利用三维激光扫描设备采集对应的三维数据,扫描设备包括扫描头、控制器和处理器等3个部分。将扫描设备放置在待建模设备的正前方或正上方,启动扫描设备到开启状态,扫描头中的激光发射器发射窄束激光脉冲,经过发射器发射,从而获得所有扫描点的空间坐标集合[8]。以采集到的三维数据为模型基础,建立扫描空间坐标系,如图4所示。

图4 三维扫描空间坐标系

图4中,X轴位于扫描仪的横向扫描面内,Z轴位于扫描仪的竖向扫描面内且正方向竖直向上,Y轴位于扫描仪的横向扫描面内。将采集到的空间坐标数据输入坐标系中,得到该坐标系下硬件设备三维坐标的量化结果。三维坐标的具体计算过程[8]如式(14):

(4)

式中,S表示扫描设备发射的光线长度,θ表示扫描角度,α表示坐标系XY平面与X轴之间的夹角。

最终得出的扫描结果可以记为(X,Y,Z),分别将采集到的坐标对应到模型中,得出输变电工程下的三维智能辅助模型,如图5所示。

图5 三维智能辅助模型

1.2 安装输变电工程控制设备

在搭建的三维智能辅助模型支持下,在输变电项目工程的施工位置安装工程控制设备。控制设备的控制流程如图6所示。

图6 输变电工程控制流程图

从图6可以看出,经过三维输变电智能辅助模型的分析可以得出输变电设备的运行偏差量,得出的偏差量作为控制器的控制量,从而实现对输变电工程中使用硬件设备的调整与控制[9]。

1.3 输变电工程全寿命周期分析

1.3.1 决策阶段

在输变电工程项目中,决策阶段指从项目构思到工程立项经历的过程,在此过程中输变电项目需要进行科学论证和决策,明确输变电项目中需要建立的变电站规模以及变电站线路的规模,同时确定项目施工位置、技术设备方案、安全指标等重大信息。在该阶段控制的过程中,主要是加快项目立项与评估的速度,从而缩短项目工程在该阶段的时间消耗。

1.3.2 设计阶段

输变电工程全寿命周期的设计阶段建立在决策完成的情况下,在确定工程实施位置的情况下,根据当地的土建结构以及特征确定具体的设计方案。设计过程中需要确定输变电工程的线路走向、线路分布、电气设备的型号等[10]。由于输变电工程较为庞大,在实际设计中需要进行多次实地考察才能得到准确的设计方案,为了缩短工程在设计阶段的时间消耗,利用搭建的三维智能辅助模型,在该模型中体现出施工位置的地形走势和土地特征,从而更快地确定输变电工程的具体施工方案。

1.3.3 施工阶段

施工阶段指工程项目立项后,以工程的施工方案设计结果为基础进行的施工过程,一般来讲施工阶段可以分为3个步骤,分别为施工准备、执行施工和竣工验收。该过程以设计结果为数据基础,利用安装的控制器来控制相关电气设备的运行情况,以保证输变电工程的项目质量。

1.4 输变电工程全寿命周期控制的实现

借鉴输变电工程全寿命周期的分析结果,利用安装的控制设备,在三维智能辅助模型下,从决策阶段、设计阶段以及施工阶段等3个方面分阶段实现对工程项目地控制。全寿命周期控制共生关系变化如图7所示。

图7 全寿命周期控制共生关系变化图

共生关系的要素贯穿全寿命周期,施工决策阶段根据共生全要素即辅助模型提供的数据进行方案制定等,进而根据决策方案进行控制分析,消除共生要素之间的偏差,重新调整和控制设备,即设计控制方案,从而依照方案施工。其中:输变电工程的设备控制与工程的线路控制主要为设计和施工阶段进行,在设计阶段确定线路的分布情况和设备工作的正常浮动范围以及额定参数,以设定的数据为标准,在施工阶段尽量保证实际的施工结果与设计结果保持一致,以实现对输变电工程的质量控制;而对工程施工周期的控制在工程全寿命周期的所有阶段中进行,尽量提高各个阶段的工作效率,分别节省各个阶段工作的执行时间。另外,工程的决策阶段与设计阶段可以用并行工作模式进行,在施工阶段部分电气设备也可以选择并行工作模式,在三维智能辅助模型的监测与控制下,可以得出准确的数据,由此便可以在保证工程质量的同时控制输变电工程的建设周期。

2 性能比较实验分析

在性能比较实验中主要验证在设计的全寿命周期控制下输变电工程的应用性能,判断该方法是否可以保证工程的施工质量,判断该工程的施工周期是否缩短,因此性能比较实验的测试指标为工程质量和工程周期。在实验中,除了本文设计的基于三维智能辅助模型的输变电工程全寿命周期控制方法外,将文献[2]方法和文献[3]方法以相同的方式导入实验环境中,作为性能实验的比较方法。

2.1 配置与调试实验环境

为了完成控制方法的测试工作,首先选择适合的实验环境,并导入相关的数据资源。输变电工程的施工环境如图8所示。

图8 输变电工程施工环境

除了控制设备外,还需在实验环境中安装1台服务器、1台客户端主机、1个基站和若干传感器。在实验环境搭建的过程中需要注意的是,不同的传感器需要安装在实验环境的不同空间位置上。对每一个传感器进行编号,在实际的安装过程中记录不同传感器对应的物理位置,并将物理位置数据以及编号数据录入到测试环境主机的数据库当中。对安装完成的硬件设备进行调试,保证输变电工程的实时运行数据可以稳定地传输到客户端主机当中。在客户端主机上安装Windows XP或其以上的操作系统、CATIA V5 软件、Microsoft Office Excel 软件、VXelements软件及 Geomagic Qualify 2012软件,其中包括检测软件、数据处理软件和统计软件,通过硬件与软件的协同工作,将测试指标对应的数据通过硬件显示屏直接输出。

2.2 输变电工程质量检测

输变电工程质量检测分为2个部分:一个为输变电工程中土建工程的施工、电气设备的安装等;另一个为线路中电压以及电流的稳定情况。设定电流的正常浮动范围为[5 μA,50 μA],额定电压及其浮动范围为220 kV±10 kV。设置实验比较方法,分别为本文方法、文献[2]方法和文献[3]方法,通过传感器将产生的数据输入数据分析与比较软件中,得出输变电工程中部分分项工程的质量控制结果,如表1所示。

表1 工程质量对比结果

通过表1可知:在文献[2]方法的控制下,输变电工程质量的平均合格率为98.8%;在文献[3]方法的控制下,工程质量平均合格率为99.3%;在本文设计方法控制下的工程质量平均合格率为99.9%,相较于文献[2]方法提高了1.1个百分点,相较于文献[3]方法提高了0.6个百分点。原因是由于本文方法以三维智能模型作为辅助,可以准确观察在输变电工程施工过程中的异常故障情况,显著提高了施工质量。

2.3 输变电工程建设周期

此输变电工程采用本文方法、文献[2]方法和文献[3]方法分别对其进行建模,模拟输变电工程建设的全过程。若设定项目决策阶段的时长都为100 d,其中:文献[2]方法得到的输变电工程建设时长共计713 d,设计阶段和施工阶段的时长分别为 155 d、458 d;文献[3]方法得到的输变电工程建设时长共计670 d,设计阶段和施工阶段的时长分别为 140 d、430 d;本文方法得到的输变电工程建设时长共计514 d,设计阶段和施工阶段的时长分别为 80 d、334 d。经过数据对比,本文方法控制下输变电工程的建设周期相较于文献[2]方法缩短了27.9%,相较于文献[3]方法缩短了23.3%。原因是由于本文方法采用了三维智能辅助模型,相较于传统的三维模型采用了共生理论,使得三维数据更为融合,从而更好地实现了工程施工地准确控制,缩短了建设周期。

3 总结

综上所述,在输变电工程控制中引用全寿命周期,并借助三维智能辅助模型可以在工程质量和工程周期两个方面得到较好的控制结果。然而由于三维智能辅助模型的建设致使工程的经济成本增加,针对这一问题需要在未来进行进一步研究。