男幼师入职初期职业角色建构受滞机制研究

2023-10-12雷李念慈常安黄艺

雷李念慈 常安 黄艺

[摘 要] 作为学前教育中的“特殊群体”,男性幼儿教师已获得社会舆论的普遍尊重与认可。但社会观念的积极转向与“亲男性”幼教政策的效用未能完全反映在其就业实践中,男幼师入职初期仍普遍呈现出较高的流失率。以往研究主要强调对性别刻板印象、职业歧视等前置情境的考察,新情境下对男幼师角色建构的再诠释仍有待挖掘。本研究以扎根理论为工具,对19位男幼师的访谈资料进行了提炼,自下而上地建构出扎根实际情境的理论模型。研究发现,在福利待遇普遍偏低的背景下,入职初期男幼师的职业角色建构呈现两条受滞路径,即以寻求职业榜样激励、建构职业共同体为特征的主动发展受滞路径和以回应性别优势质疑、性别形象整合压力为特征的被动回应受滞路径。通过探讨男幼师职业角色建构受滞背后的影响因素,为接续推动学前教育健康发展、科学布局“阳刚教育”提供了理论依据和有益参考。

[关键词] 男幼师;职业角色;角色建构

一、问题提出

在“保育”和“母性关爱”的双重索引下,学前教育曾被认为是女性垄断的职业领域。随着学前教育的改革与发展,教育界普遍认识到双性化教育对幼儿性格塑造、思维及社会交往能力培养等的引导作用,可作为传统幼儿园单一性别教育的有效补偿,促进幼儿性别意识的发展。[1][2]受“阳刚教育”助推,性别平衡的教育理念快速向学前教育延伸,男幼师作为平衡性别结构的重要组成部分而顺利获得了“快速入场券”。在我国,江苏省率先于2010年启动了男性学前教育专业师范生政策试点,[3]广西、福建则先后于2013年和2015年出台了定向培养、单列计划招生等优惠政策,[4][5]随后多地相继作出政策部署,吸引男性就读学前教育专业。得益于“亲男性”政策的积极作用,近年来男性从事学前教育事业的职业环境大有不同,社会各界给予了男幼师更大的舆论包容和社会支持,“男做女红”的职业污名逐渐消解,越来越多的幼儿家长展示出对男幼师从业价值的认可。[6]正如新华日报所评述的,男幼师的“错位发展”撑起了学前儿童教育的“半边天”。[7]这为男幼师赋予了主流话语认同,表明男性从事学前教育职业已获得了社会的广泛肯定与接受。

但遗憾的是,上述社会观念的积极转向并未能完全反映在男幼师的就业实践中,各省市的“亲男性”政策并未产生等值的刺激效果。与社会对男幼师的迫切需求相比,当前全国范围内男幼师的比例仍旧较低。教育部2016年至2021年相关数据显示,我国学前教育领域男性专任教师平均比例仅为2.22%。[8]男幼师入职初期普遍呈现出较高的流失率。[9]显然,男幼师职业角色建构之路仍不平坦。从建构主义视角来看,职业角色即职业规范和社会结构间的双向期望、配置与安排,是特定行业与社会情境互动协商的结果。个体参与、理解这一协商,并在自我“内环境”与职业“外环境”的调适中达到适应性平衡的过程即职业角色建构。[10][11]这一看似平常的角色建构过程,套用在当前“政策支持、炙手可热”的男幼师身上,反而呈现出“屈指可数、流失率高”的窘境。上述问题制约了幼儿园双性化教育的深入实施,亟须学界予以关注和反思。

通过既有研究可以发现,作为进入非传统、非主导行业的特殊群体,男幼师被视为推动学前教育多元化的关键,在其职业角色建构中被赋予了诸多期待。父亲角色是引导儿童社会化的关键纽带,缓解父亲角色缺失困境是西方学者研究男性幼儿教师的关键起点。[12]诸多西方教育者在面对“消失的父亲”这一社会危机时,选择为“看不见的父亲”塑造性别榜样,即在学前教育中引入男幼师,向幼儿提供稳定、积极的性别补偿,推动实现性别平衡的幼教环境与社会化过程。[13][14]因此,西方对于男幼师职业角色建构的探讨多集中于为男性从事学前教育建构专业性的职业角色,在主流社会规范和性别规范間建构男幼师的专业主体性,展示符合性别差异与男性气质的非对称优势。[15]抑或将男幼师角色塑造为“身体接触谨慎、无暴力威胁倾向”的“安全者”,为其职业发展嵌入了社会认可的男性情感结构。[16]但在当前我国高度性别化的宏观社会结构和传统文化背景中,履行传统性别角色义务的价值观依旧根深蒂固。[17]因此,我国学界对男幼师职业角色的讨论带有较多污名解构的色彩,将非制度性的社会排斥与受贬损的男性气概相互嵌连,探讨男幼师如何在高度模糊的阈值状态中超越社会认可的角色框架,尝试为化解“男做女红”的职业污名建构合法性路径,[18]如通过倾斜招生、弹性培养等政策全方位助推建构新的性别秩序,[19]或跨越传统性别二元化思维,在社会性别建构中实现男性性别与幼儿园教师角色的共生融合。[20]由此可见,国内外研究虽然各有侧重,但大多将男幼师职业角色建构过程视为被动回应角色性别秩序时约定俗称的关联性选择——接受并按照该角色期望和规范行动,预设了对“男做女红”施以“正当惩罚”来回应高流失率的现实合理性,悬置了主体在角色建构过程中意义创造和主观性之间如何协商的问题,未能充分解释当前社会期待与高流失率间的逆向关联。基于以上思考,本研究聚焦现实情境下主体对职业角色建构的再诠释,一方面基于扎根理论挖掘男幼师以何种路径建构职业角色,另一方面深入探讨男幼师与多维因素的互嵌冲突如何导致其角色建构受滞。

二、研究设计

(一)研究样本

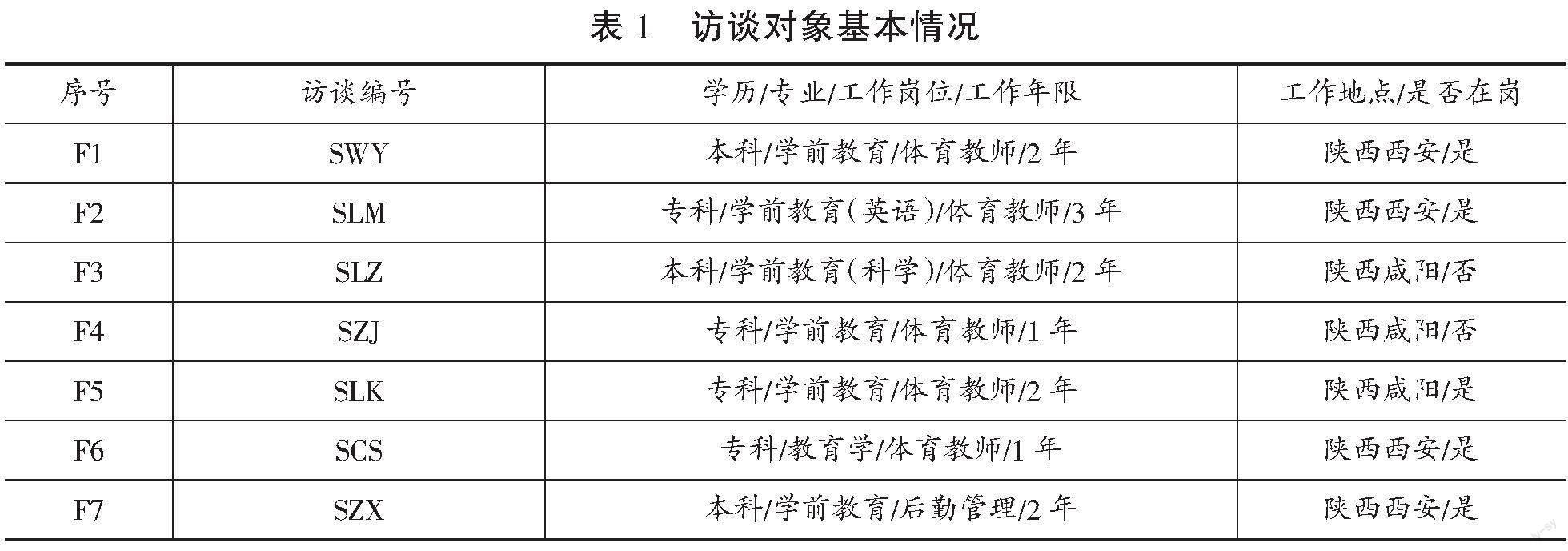

在正式访谈前,研究人员通过S、G幼师院校的熟人网络获取了若干男幼师的联系方式,表达研究意图并征得同意后,以滚雪球的方式完成了更多潜在样本的寻找工作。为尽量扩大样本的代表性,研究地点的选择考虑到消除城市自身发展水平对研究结果的影响,避免单一城市某些特质影响结果的可靠性。故根据潜在样本分布的城市聚落,依次选择城市社会综合发展呈现梯度差异的A++、A+、A型城市进行目的性抽样。[21]访谈人数分配按三地潜在样本人数比例抽取。样本选择基于以下标准:首先,在初步联络交流时,选择入职初期(入职第1年至第3年之间[22]),对幼教行业有整体性理解和实践,并明显表示出离职倾向或已离职的男幼师;其次,将理解研究内容、整体表述逻辑清晰、有潜力产生适当质性数据作为目的性抽样的前提条件,排除因公私矛盾纠纷而引发情绪宣泄的样本;最后,公立园且有正式编制为男幼师在福利待遇、职业发展、职称评定等方面提供了多重保障与稳定预期,避免私立教育机构因市场竞争、人力需求与政策变动等因素导致的高离职率影响研究结论可靠性,故所有访谈对象的职业背景均为公立园在编(或曾在编但现已离职)男幼师。研究最终于上海、西安、南宁三地通过目的性抽样选取了24名受访者,随机抽取19份访谈材料用于编码分析,余下5份访谈材料留作饱和度检验。研究还按需选取了三地共11名女幼师作为开放式访谈对象,其访谈材料用于辅助研究者对男幼师质性数据的情境和过程要素添加一些必要理解,不做转录编码处理。

(二)研究资料收集

本研究选择以半结构式访谈作为收集数据的方法,预先根据理论文献及实践经验拟订了访谈提纲,随后抽取2名受访者进行预访谈,并参考预访谈结果对提纲进行调整。正式访谈前,研究者已将调整后的访谈提纲以文本的形式提前发送至受访者,以便让受访者有所准备。访谈内容由以下几个主题构成——职业选择动因、工作内容安排、男幼师工作状态与看法、工作前景评价及职业发展建议,通过询问受访者专业就业情况、岗位报考情况及其原因来实现问题的铺陈和切入。访谈于2022年9月28日至10月6日之间进行。受研究时间与地域的限制,并为了兼顾访谈的质量和效率,研究者分别于9月28日至10月3日、10月4日至10月6日期间,在西安、南宁与受访者进行了面对面交谈,余下访谈则采用视频电话、视频会议的方式进行。访谈地点均位于受访者工作单位之外,经受访者同意后以录音方式保留原始材料,确保访谈资料的完整性和准确性。两种访谈方式均向所有受访者保证足够的隐私及匿名身份,以便受访者能够完整叙述其职业经历。

对男幼师的正式访谈时长为45至60分钟,按照设计提纲以控制访谈主线,鼓励受访者尽可能地在访谈中表达自己的意见、想法,积极为男幼师这一少数群体提出具有职业代表性的问题和见解。访谈过程中,研究者不先入为主地对研究结果进行假设,而是保持对研究内容的跟踪与追问,积极对受访者所谈的经历或经验做出回应,并根据受访者情绪状态及情感变化等情况进行灵活的调整,不断在双向交流中将受访者思维引向研究问题,拉近与受访者之间的距离,使受访者感受到自己被理解、被支持。对女幼师的访谈置于男幼师之后,访谈时长不限。目的是准确把握在男幼师访谈过程中出现的地方性隐喻术语、难以把握的职业意图、理解模糊的隐匿情感等内容,以开放式访谈的方式与女教师进行交流,审视女幼师对男幼师负面情绪的反应及其后台文化,以期通过男、女幼师访谈实现双向透视,丰富研究者对访谈材料的理解,为研究者处理经验材料提供更多的思考方式和视角,使研究者能从双向互动式的回应中反思自己的理解是否正确,并有效推进事后溯因。上述访谈共收集音频数据2075分钟,文字材料近27万字。本研究将抽取的19名男幼师受访者(序号F1-F19)材料,按“序号+日期+省市(陕西S、上海H、广西G)+姓名首字母”的格式进行编号,如将9月28日首位受访者材料编号为“F120220928SWY”。最终以此为依据对质性数据进行深入处理,建立概念与范畴。

(三)编码过程

质性数据为研究提供了一个丰富的行动策略资料库,有助于深入理解男幼师的内在行动逻辑,追踪和分析情境因素对其行为的影响。为获取有统计数据支撑的定性结论,本研究运用NVivo质性软件对访谈数据进行结构化处理。数据处理遵循建构型扎根理论的思想,参考扎根理论数据处理程序,按照“开放编码—主轴编码—选择性编码”三级程序化编码范式进行编码,并做理论饱和度检验。编码过程持续不断与经验材料对话,并在整个过程中保持反思与批判性意识。

1. 开放编码。

该阶段强调抛弃传统理论预设,以头脑风暴的方法对资料中所有潜在可能性进行分析,探索原始材料所表达的思想本质,并赋予这些思想适宜的概念名称,[23]通过抽取有意义的关键词、句子、段落作为分析单元,将相似或相近的概念整合、归纳为初始范畴。为保证结果的客观性,编码操作时采取两个小组独立编码的方式。编码前,两组研究者通读所有经验材料,以确保对编码规则的一致性理解。两轮编码后,依据NVivo软件的“编码比较”功能,生成Kappa一致性检验结果(Kappa取值介于-1到1之间,k值越大,一致性越高。当k≥0.75即为合理区间,若k<0.40,则说明缺乏一致性)。[24]本研究一致性为87.33%,编码可信度较高。对于不一致部分,由两组研究者讨论调整,达成一致结论。极少数编码频次少于3次并具有较大争议的概念,本研究予以剔除或修正。值得注意的是,研究者在編码过程中发现,与直接职业歧视概念相关的文本内容仅出现2次,侧面印证了当前社会舆论对男幼师的包容性状态,因此本研究不将职业歧视归纳为初始范畴。另需特别说明的是,一些难以拆分的长句、段文本,可同时归类于两个或两个以上初始范畴,因而在采集文本数据时将此类型文本同时编码于不同节点。

2. 主轴编码。

挖掘各范畴间的潜在逻辑关系,对相似范畴按属性进行分类,即主轴编码的过程。[25]该阶段的主要目的是对开放编码阶段形成的离散化的初始范畴进行分析、比较,按不同概念维度将其串联成具有内在逻辑的关联类属,使问题发展的原因、脉络变得有章可循。

3. 选择性编码。

选择性编码即在主轴编码的基础上继续挖掘具有关联性、概括性且能解释整个研究问题的核心范畴。[26]该阶段的任务是建立一个系统性的核心节点,统领所有主要范畴并清晰呈现研究的整体故事框架。

4. 理论饱和度检验。

为考察理论建构是否完善,本研究将余下5份访谈材料用于理论饱和度检验。按照三级编码方式进行分析后,所得结果基本囊括于上述范畴的脉络和逻辑中,未发现新的概念与范畴。由此可认为,本研究已出现饱和性特征,具有较为充分的现实解释力。

(四)编码结果

按照三级编码规则和分析路径对访谈文本进行逐字逐句编码后,本研究共整合出12个初始范畴。经抽象归类,形成了性别优势“失效”、榜样激励缺失、性别形象整合失调、职业共同体建设阻滞、福利待遇偏低5个主要范畴。最后在挖掘系统性的基础上,将核心范畴建构为“入职初期男幼师职业角色建构受滞”。(见表2)

经数据汇总,梳理编码内容共计566条,各主要范畴的编码结构依次为福利待遇偏低(29.3%)、榜样激励缺失(24.3%)、性别形象整合失调(23.5%)、职业共同体建设阻滞(14%)、性别优势“失效”(8.9%)。其中与福利待遇相关的编码内容达到166条,与既有研究中薪酬对职业稳定性影响占有很大比重的结论相一致,表明待遇问题仍是影响幼儿园教师职业选择的背景性因素。当前幼儿园教师对工资满意度较低,“物以稀为贵”的市场规律并未发生在男幼师职业场域中,工资待遇及未来发展趋势仍是男幼师最为关心的基础议题。榜样激励缺失的编码内容为138条,并且在NVivo词频统计中,“榜样”“学习”“职业目标”等均为高频关键词,说明入职初期男幼师面临角色建构的诸多不适。作为一名职场“学习者”,男幼师在努力提高职业技能、寻找自我特征与教学风格的过程中,普遍缺少男性职业榜样的帮扶、协助,缺少交流教学经验的同性对象和群体融入的“中介”。性别形象整合失调编码数为133条,“地位”“成功”“经济条件”等NVivo高频关键词在一定程度上反映了传统社会“实现社会和经济等级抱负”对男幼师施加的潜在压力。职业共同体建构阻滞、性别优势“失效”的编码内容分别达到79条和50条,表现为男幼师在面对边缘化的岗位人际关系和性别优势质疑时,没有得到足够的认可,职业自我效能感不足,对工作意义、工作价值的满意程度低。

三、男幼师职业角色建构受滞的解释框架

通过材料扎根,可将男幼师未如预期建构职业角色的故事线概括为榜样激励缺失、职业共同体建设阻滞、性别优势“失效”与性别形象整合失调等4个阻滞因素共同导致了男幼师职业角色建构的受滞。阻滞因素代表了男幼师有意识行动的应然状态与实然状态间的不一致和不匹配。而对于个体的有意识行动,可按参与的主动性与被动性划分其行动状态。[27]观察男幼师的行动状态可发现,男幼师出于自身需求动机自主寻求榜样激励、建构职业共同体,表现出具有能动性和变革性的主动性行为;受职业环境影响与社会结构的制约,男幼师“配合”回应性别优势质疑与性别形象整合压力,呈现出牵引性和适应性的被动性行为。因此,从阻滞因素的主、被动性组合特征来看,男幼师职业角色建构主动路径与被动路径并存,可将职业角色建构受滞视为个体主动发展路径与被动回应路径均受阻滞的过程。两条路径的受滞导致了男幼师的离职行为。(见图1)

(一)职业角色建构受滞的归因分析

职业角色建构是个体能动性与客观情境相互作用的结果。作为从事非传统职业的男性,新入职的男幼师基于现实发展需求必然会积极发展专业技能和保持积极的人际关系,但同时也会受到传统职场与世俗文化的挑战。故阻滞因素会从主、被动两个向度对男幼师职业角色建构产生深刻影响。

1. 阻滞职业角色建构的主动性因素。

(1)榜样激励缺失——职业生涯“开荒人”。

当前学前教育的教师队伍中,男性榜样缺失已成为男幼师职业角色建构中的长期困扰。访谈中不少男幼师反映,当前职业培训中不乏幼教领域各类女性教师榜样人物及其先进事迹,但这些女性榜样内容不能让男幼师以感同身受的方式化解“男做女红”的职业困惑,其榜样作用对于男幼师来说具有明显的距离感,无法用鲜活的性别榜样向新入职的男幼师传递看得见的职业发展机制和途径,难以形成共同的职业理解与情感共鸣。如SLK就表示:“我前年入职的,带我熟悉工作的男老师离职了,他考了个老家编制……今年刚入职的2个男老师,都来找我问一些工作上的问题,也就是职业以后怎么发展、工资会不会涨这类,我就告诉他们课程安排就按照教学主任布置的执行,至于男老师以后应该怎么差异化发展,我其实也不太清楚。”GLY也同样认为:“我大三曾到A幼儿园实习,但独立工作了,还是比较陌生,既要摸索适应,又想要表现,但又怕出错……我现在负责小班的体育课,但还是比较迷茫,课程编排只能请教女老师了。”

部分男幼师在访谈中提及,入职后似乎一直未能进入流畅工作的状态,其中一个关键原因即身边普遍没有“走在前面”的人,缺乏可供参考的职业榜样与事业发展的典范。由于缺少“模板”,现实中男幼师职业发展路径设置往往只能参考女幼师,部分学校甚至鼓励男幼师复制女幼师的教学风格,导致男幼师职业路径与发展规划日趋女性化。榜样激励缺失迫使男幼师成为探索自己职业理想的“开荒人”,从理解职业使命、规划职业前景到树立职业目标,都要依靠自己的主动摸索。

(2)不稳定的职业共同体——职场“差序格局”。

研究者在访谈中了解到,相当一部男幼师会因为福利待遇偏低、缺乏继续教育或专业发展机会而离职,职业周期普遍较短。入职初期的男幼师虽然普遍表现出较多建立紧密人际关系的意愿,但出于对男幼师“低职业承诺”与“高离职意愿”的前置印象,女幼师与男幼师建构长期紧密职业共同体的意愿并不强烈。如SCS就表示:“……这些话,闲聊的时候也能经常听到。一些女老师告诉我,在我之前有几个男老师离职了。工资低呗,都觉得一个男的,去哪干活挣不到这个钱,没必要到幼儿园就图个稳定。”

当前从业男幼师数量普遍不足,绝大多数公立幼儿园主、副班教师与保育员配置均为女性教师,每个年级最多配置1名男幼师。人为分群促成了女幼师之间的分工合作与相互需要,使其拥有更多共同在场的时间空间分享课堂经验和私人生活,[28]男幼师则处于“差序格局”最边缘。“差序格局”代表了亲疏远近的人际关系划分,在幼教职场中呈现为男幼师被限制进入一定工作关系与私人关系,被排除在人为分群后女幼师的“职场亲近网络”之外。在职场“差序格局”的影响下,个体不可避免地会在特定群体中作出划分“我们”与“他者”的行动。[29]SZJ就认为:“女老师可能比较敏感……我提过几个意见,但W老师叫我说话‘注意点’……我觉得她们认为我专心‘打辅助’就行了。得了呗,多一事不如少一事。”

长期以来,女性主导了学前教育领域的话语体系,而男性的入场和性别分工的出现潜移默化地激发了女性维护自身的主体地位的行动策略。[30]当男幼师表达出较为激进的观点、向陈规发起挑战时,往往会被认为以“指导性的立场”突破女性主导的权力边界。[31]因此,当处于“差序格局”边缘的男幼师试图主动发展紧密的职业共同体关系时,往往需面对女教师对权力边界的警惕与低建构意愿。

2. 阻滞职业角色建构的被动性因素。

(1)性别优势“失效”——无法测量的“阳刚”。

社会给予了男性以“优等生”的身份进入学前教育场域的权利,但在幼儿园,男幼师似乎不会受到特别欢迎,甚至还有可能激发女幼师关于男幼师存在必要性的思考和职业竞争意识。[32][33]访谈发现,女幼师虽然认可男幼师在互动风格、交流方式上的优点,但也有许多女幼师质疑男幼师存在的必要性,认为“阳刚之气”并非由男性垄断,通过“性别表演”的方式,女性同样有能力执教数学游戏、户外活动、科学教育等特色课程,配合耐心细腻的女性特质,女幼师甚至还可以做得很好。这些质疑多以“调侃”的方式在日常工作中呈现。如GWZ就说到:“曾有女老师和我开玩笑说,男老师是幼儿园里的‘花瓶’,应该是觉得我们男老师可有可无吧。”

对于自身特質,男幼师普遍认为其在幼儿行为塑造及性别社会化方面具有不可替代的作用,但这一作用发挥的痛点在于性别优势及其效用难以测量。当面对女幼师甚至网络上的隐性质疑时,男幼师无法直接以“阳刚指数”“阳刚教育质量”的形式予以回应。HYF认为:“……我们男老师,对小朋友应该是有益的。(问:面对女老师这些质疑,你觉得益处在哪里?)我也说不清楚,大概就是帮助孩子活泼开朗、动手能力更强。也不好说,不是说女老师带班就不活泼……阳刚又不能测量,怎么对比?”

由于双性化教育的实际成果“看不见、摸不着”,无法简单以“收获了多少阳刚之气”来定义男幼师职业优势的实际效用,这导致男幼师的性别优势处于“失效”状态。“劳而无功”的职业常态制约了男幼师职业角色建构。

(2)性别形象整合失调——“五十岁了,咋教娃跳舞呢?”

男幼师入职后亟须面对的一个现实问题是,传统社会确实要求男幼师承担“塑造传统男性形象”的责任,取得世俗意义上的成功,它包括社会地位、话语权、气质形象以及经济条件等。因此,随着社会性别实践的积累,男幼师对男性“成熟稳重、事业有成”的形象需求日益强烈。[34]如SZQ就表示:“女朋友一直劝我考小学编制教师,她说‘等你五十岁了,咋教娃跳舞呢?’,这句话我挺有触动的。她说的这话我也会思考,我会成为幼儿园领导吗?我不知道,如果当不了领导,等到年纪大了,也挺麻烦的。”

在职业实践中,男幼师为融入幼教环境,必须配合教学需要打造洋溢阳刚之气的“大顽童”形象。大部分男幼师在访谈中表示,每当思考长期职业规划时就会意识到,学前教育为其设定的职业形象与社会传统的男性形象模板截然相悖。在职场中,男幼师需要在工作中时刻保持“铁汉柔情”的仪态,尽可能将自己打造成亲切、可信赖的“孩子王”;在职场之外,男幼师需要在漫长的工作之余和生活之中,应对来自亲朋好友及另一半关于传统男性“成熟稳重”的话语压力。如HYF就表示:“……长期从事学前教育我也想象不到会怎样,但我想等我年纪大了,四十岁五十岁了,还在幼儿园蹦蹦跳跳,别说家里人了,我自己估计也受不了吧。”

在玫瑰与面包之争中,传统社会依然看重务实的基础条件和职业形象,寻求符合传统性别规范秩序的思想仍普遍存在,“大顽童”的职业形象与“成熟稳重、事业有成”的传统形象间的矛盾在潜移默化中不断被放大。在现实生活中,男幼师面临着极大的性别形象整合压力,即男幼师在面对职场形象与传统社会形象的分野时,需要不断平衡职场内外的形象落差,将其整合为对自己、对他人具有角色说服力的个人形象。但对于男幼师而言,其回应性别形象整合压力的能力,在面对传统社会压力时会随年纪的增大而逐渐处于劣势,整合失调也随之显现。

(二)职业角色建构受滞机制分析

将所有阻滞因素按主、被动向度组合衔接后,可形成两条覆盖男幼师职业角色建构各环节的主动发展和被动回应路径,显性化地呈现出整个角色建构的受滞过程。

1. 主动发展受滞过程——两类主动困境耦合叠加。

休博曼(Huberman)等人将入职初期的教师职业发展路线与特征概括为摸索和求生。[35]对处于该阶段的新入职教师而言,积极模仿职业榜样、建构职业共同体是主动建构职业角色路径上的两棵“救命稻草”。一方面,作为自我职业人格的构筑者,入职后个体会选择工作领域中富有特定职业魅力、受众普遍认可的同行作为角色榜样,将其行为视为自身职业实践的范本,从模仿榜样特定行为范式中解决当下职业发展面临的困境,进而促成职业角色的建构;[36]另一方面,建立职业共同体可以帮助新入职教师快速融入工作环境,形成相互支持、相互鼓励的职业氛围,为改进和完善自身的教学实践、应对职业危机和不确定性提供情感支持。[37]故新入职的男幼师普遍期待通过榜样和共同体的支持为其职业角色成长搭建便利的发展通道。

进入职业环境后,新入职的男幼师具有强烈的成就动机和自我实现的需要,作为幼教行业中的特殊群体,男幼师更关注高质量的职业生涯规划和幼教领域男性的职业发展前景,试图避免职业发展的盲目性。教学工作是一种实践型、成长型、经验积累型的专业活动,它需要教师在具体的教学情境中反复观摩,并在与资深教师的交流互动中领悟隐性知识。因此,男幼师在主动挑选“身教”对象时,往往期待获得男性榜样的指导、案例以及培训支持,期望他们能够完整和正面地示范如何跨越职业隔离、实现职业目标,并能从他们身上汲取同一性、一致性的职业感受。但在入职后,男幼师往往会发现传统的职前培训并不完全适合男性,由女性主导的培训缺乏专门针对男幼师的培训项目,并且幼儿园挖掘男性幼教榜样意识普遍不足,教学实践中男幼师榜样力量不振。部分男幼师在访谈中表示,缺少榜样让他们觉得幼师工作并不是一张“长期饭票”,“骑驴找马”式的“考证”和“考公”成为男幼师的职业常态。可见,在缺少榜样激励的职场中,得不到可供参考的职业定位和职业发展上的有效指引,会导致男幼师坚守职业选择的内驱力逐渐降低,由此便产生了“趁年轻重新择业”的念头。与此同时,男幼师长期存在的高離职率现象强化了女幼师对男幼师“低职业承诺”的群体印象,故女幼师主动与男幼师建构紧密职业关系的意愿并不强烈。尽管男幼师出于职业发展需要和职业情感需求会主动寻求建立长期紧密的职业共同体关系并主动承担部分后勤、园艺等工作,但为了避免职业纠纷和家长顾虑,管理者普遍以“人为分群”的配置方法将大多数男幼师隔离在主、副班教师之外,阻碍了男幼师以共同在场的身份全程参与职业共同体的建构。虽然多数男幼师认可上述配置结构的合理性,但同时也认为自身的职业认同感与归属感被忽视,导致其在教学参与和情感联结方面的疏离感日益强烈。由此可见,在男幼师职业角色建构的主动路径上,缺乏榜样激励和缺少共同体支持的双重困境出现了耦合叠加,就使得男幼师表现出越来越薄弱的职业承诺。

2. 被动回应受滞过程——两类被动困境循环强化。

政策和舆论的长期宣传为男性在学前教育这一非传统职业上勾勒出一副具有较强“光晕效应”的职业轮廓。访谈发现,基于政策信任和大学期间掌握的专业能力,立志从事幼教工作的男幼师普遍对岗位适应有较强的信心,期望能在职场中充分释放其“非对称优势”。但是,男幼师在真正进入幼教职场后却发现,自身的职业价值面临诸多审视和质疑,职场内外形象张力不断积累,以至于不得不通过一些被动性策略为自身从事幼教工作争取合法性。因此,被动回应是男幼师进入幼教工作者队伍后,面对性别优势的审视质疑与社会主流性别形象整合压力时无法回避的角色建构路径。

在职场中,面对性别优势“失效”的质疑,男幼师尝试凭实力说话,试图在教学工作中拿出漂亮的成绩。但事实上,男女幼师在教学内容设计、活动情境创设等实践场景中,工作表现和工作方式之间的差异并不大。男幼师发现,尽管他们的入场带来了双性化的教育环境,但性别平衡对幼儿性格塑造、思维发展和社会交往能力培养的作用并非立竿见影,实际上更“难以计量”和“难以言说”。在无法以“事实证据”的形式为自己争鸣的情况下,男幼师的职业价值在外群体眼中就逐渐变得“花瓶化”,男幼师的工作积极性和创造性也因此受挫,职业自我效能感受到较大影响。而这种自我效能感不足的状态传递到男幼师日常生活中,就会削弱男幼师应对主流社会性别规范秩序压力的耐受力。而在职场外,现实社会仍不断隐晦地向一定年龄的男性传导诸多如社会地位、职业形象、经济收入等方面的叠加性压力。[38]虽然男幼师普遍认为其呈现的“大顽童”职业形象是符合角色期望的,但在将职业形象融入社会生活的过程中,男幼师群体往往得不到外部社会整体层面的认可。传统社会性别话语与思维定势长期主导着社会对男性气概的认识,[39]传统形象压力要求男幼师在工作领域之外转换为社会面孔,履行主流社会文化主导下的性别规范秩序。因此,男幼师需要不断在社交、婚姻等生活情境中调适并平衡“大顽童”的职业形象与“成熟稳重”的社会形象之间的差异,试图获取更多人对自身的理解和认可。但随着年纪的增长和经济地位需求的持续扩大,“事业有成”的传统社会压力又进一步削弱了男幼师的职业自我效能感。最终,回应性别优势质疑困境与回应性别形象整合困境在职场内外形成循环强化,二者在连续、循环的综合作用过程中相互影响,共同削弱了男幼师的长期从教意愿。

四、讨论

本研究揭示了男幼师这一特殊群体入职初期高流失率背后的角色建构路径及其受滞机制。在男幼师职业角色建构的过程中,个体主动发展路径与被动回应路径均受阻滞,不断消耗了其留职意愿,最终呈现出高离职倾向与低职业承诺。透过受滞机制,本研究对新入职男幼师高流失率问题的外延发展有以下两点认识。

(一)“亲男性”幼教政策作用止步于拓源,难以缓解角色受滞带来的稳岗困境

“亲男性”幼教政策的目的在于促进幼教队伍性别结构的均衡发展,鼓励更多的男性投入学前教育事业。如江苏、福建等地推出的“免费男幼儿师范生”政策鼓励男性就读学前教育专业,广西、四川、湖南等地出台的优先录用政策推动了幼师队伍性别结构的调整,目前已在吸引男性从事幼教工作、扩大双性化教育影响力等方面收获了诸多成效,形塑了当前各界普遍认可的舆论氛围,为吸引男性入场拓宽了路径。

在访谈中,所有男幼师均表示虽然当前幼教政策支持男性的就读与就业,但进入公立幼儿园后并没有特别面向男性的职业发展政策,事实上更没有网络上流传的学历门槛、福利待遇等“隐性优惠”,“亲男性”政策的实际效用止步于职场之外,主要发挥的是拓源的作用。在被政策吸引入职后,男幼师的职业角色建构仍旧绕不开主、被动路径上的各种发展障碍。在主动发展路径方面,男幼师想努力提高自身职业能力并改善职业环境的“主体意义创造”,实际上是出于主体自身对某些正向结果的预期。[40][41]对新入职的男幼师而言,“亲男性”幼教政策铺垫的职业前景即正向结果预期。然而在职场实践中,该预期没有得到相应验证,无法获得与主体意义创造相统一的反馈。而在被动发展路径方面,“亲男性”幼教政策并未向男幼师提供与传统社会“成熟稳重、事业有成”形象压力博弈的底气,还频繁引发女幼师对于男幼师不平等就业与性别优势的质疑。故从职业角色建构过程来看,“亲男性”的幼教政策虽然为男性铺垫了入场路径,但它并未覆盖男幼师在专业能力发展、共同体建构、榜样激励等方面的客观需求,不能缓解因职业角色建构受滞而带来的稳岗问题。要从根源上缓解男幼师高流失率并留住幼儿园中的男幼师,后续仍需瞄准主、被动路径中的阻滞因素综合施策,增强职后发展政策的支持和引导,避免盲目扩充男幼师数量。

(二)拓展男女幼师对双性化教育价值的理解,有助于避免性别对立

随着社会民众学前教育观念的不断进步,双性化教育开始收获越来越多的认可。越来越多的教育者和家长意识到,性别平衡的教育模式可以更好地为幼儿提供持续、稳定、可靠、平衡的性别环境,可以在双性多元的互动风格、教学方式以及沟通、交流甚至人际冲突中培养幼儿积极的心理品质,塑造幼儿健康的人格。[42]

幼儿园教师作为幼儿园教育的直接责任人,更应当走在转变性别刻板印象的前面,引导幼儿在性别角色发展上吸收异性的优秀品质,促进幼儿个性全面健康发展。但在访谈中却发现,男女幼师对双性化教育价值的理解依然存在误区,倾向于将双性化教育简化为“男人的样子”和“女人的样子”。例如,男幼师习惯将“男女有别”作为构建男子汉气概的依据,在工作中凸显异于女幼师的性别特征来达到培养孩子阳刚气质的目的。[43]而“亲男性”的幼教政策亦会受到许多女幼师的审视与质疑,认为女性同样可以通过“性别表演”的方式来满足提升幼儿对“男子气概”的性别启蒙需求。[44]上述理解差异表明不同价值系统同时在起作用,以及男女教师对双性化教育的价值或目标的理解缺乏同一性。事实上,男性入场的优势并非相对于女性的劣势,而是相对于单一性别的教育环境,它可以让具有温和、乖巧、文静性格特征的幼儿在性别平衡的环境中发现和学习勇敢、果斷、不拘小节的积极品质,让他们在体验竞争性、创造性的过程中亦能体验细腻和婉约,从而破除单一性别的刻板印象禁锢。[45]因此,在学前教育实践中仍需持续营造性别平衡的文化场域,引导男女幼师深入理解性别平衡在幼儿情感、行为、认知能力发展中的积极作用,共同关注性别实践的过程,而不仅是凸显男女幼师间的特征差异,发展一种超越传统性别观念的职业价值观。

五、建议

(一)提升男幼师的专业素养,引导其将性别优势转化为实践能力

提升自身专业素养、促进自身专业发展是教师持续提升教学质量、拓展职业发展空间的现实需求。在当前双性化倾向的幼教环境中,社会各界不仅要求男幼师专业素养跟上教育节拍,同时也必然对男幼师的独特优势有所期待。因此,幼儿园须在提升男幼师专业素养的同时,不断引导男幼师强化将性别优势转化为推动自身素质结构合理化、科学化的实践能力。幼儿园管理者须注重性别优势与职业实践的相互关照,为男幼师能力素养的发展提供有益的实践支持,如鼓励男幼师适当跨越教学大纲式的统一标准进行教学,在课程设计、开发和实施等活动中发挥主体积极性,灵活运用适合发挥自身优势的组织形式和教育方式,不断提升男幼师在教育活动计划与实施、交流与合作、支持与引导等方面的能力。[46]男幼师则一方面要调适好自身对性别优势的成就期待,进一步理解双性化教育并非岗位、专业、能力等方面的二元化区隔,及时纠正自身“性别倾斜”“性别偏向”等不恰当的职业优待思维,避免掉入性别对立的职业误区;[47]另一方面应将职业视野拓展到专业能力和专业素养的持续积累上,从自身的优势出发,将“难以言说”的性别优势迁移运用到真实的教学实践中,提升自身的专业素养,形成自己独特的教学风格。

(二)设计榜样激励方案与培养规划,提升男幼师的自主发展能力

目前大部分幼儿园都处于男幼师非常紧缺的状态,其身边长期从业并具有榜样示范效应的男幼师并不多见,这间接制约了男幼师专业发展的宽度与厚度。多数幼儿园亦缺乏针对男幼师的培训与发展规划,男幼师的个性特长得不到充分发挥。因此,管理者在关照男幼师的过程中,应尽可能地考虑其职业发展的内在需求与愿望,针对不同发展阶段的男幼师合理设计榜样激励方案与培养计划,激发其自主发展的内生动力。幼儿园一方面要多渠道挖掘男幼师榜样案例,帮助男幼师做好职业生涯规划。虽然在单一幼儿园内领航学前教育的男性榜样凤毛麟角,但管理者可多方参考全国各地涌現出的男性骨干教师案例,借鉴国内外科学可行的幼教人才培养方案和管理经验,如通过联合开展男幼师交流活动、专家型教师“传、帮、带”等方式,为男幼师专业发展提供榜样力量,制造更多“看得见”的职业发展前景和路径,协助其明确未来职业发展的方向。另一方面应帮助男幼师加强职业发展的自主意识。“走向自主”是男幼师职业可持续发展的重要支撑,尤其在个体面临职业挑战时,自主发展的动力思维可有效转化为从事幼教工作的内生动力,帮助男幼师获取积极资源。[48]因此,管理者须在工作实践中鼓励男幼师比照工作榜样和培养规划,不断反思教学实践,凝练教学经验,在提升职业实践能力的同时,激发自身持续发展的能动性,实现职业发展上的自我激励与自我调节。

(三)积极回应男幼师共同体建构需求,拓展共同体的建构空间

积极的职业关系能够改善职场人际沟通,促进个体专业能力发展,提升工作满意度与工作参与度,减少工作负面情绪。[49]因此,助推男幼师从“选择学前教育”到“热爱学前教育”仍需进一步关照男幼师对于职业共同体的心理需要和情感需求,持续加强职业共同体建设。在权力关系上,男幼师的入场打破了学前教育领域单一性别的职业隔离状态,其职业角色建构的主动发展路径意味着男性在学前教育领域将采取更为积极主动的融入姿态,也必然会与女性主导的传统权力边界发生碰撞。为避免性别结构变化引发的权力关系零和博弈,管理者需提前布局性别平等的话语体系,通过积极鼓励有能力的男女幼师公平竞争领导岗位等方式,持续巩固专业能力与职场权力间的合法性关系,引导男女幼师共同维护职场秩序,形成相互补充、相互促进的职业共同体。在结构关系上,男性在从事幼教工作时往往处于职场“差序格局”的边缘。随着越来越多的男性加入学前教育事业,管理者应将人与组织结构的有效匹配纳入管理考量,在教学结构中为男女教师参与共同体建构创设科学合理的对话、交流和协作场域,构筑分工合作、共同成长的发展平台。管理者可通过设计更多男女幼师共同在场的教研活动、探索配置男女搭档担任主副班教师等方法,为男女幼师在相互学习、扬长补短中创设更多的共同体建构机会,使新入职男幼师在紧密的职业联系和群体互动中收获更多的职业归属感。

参考文献:

[1][17][19]索长清,王元.突破幼儿园教师性别结构“女性化”的藩篱——挪威鼓励更多男性从事幼教工作的策略探析[J].比较教育学报,2021(02):134-149.

[2]王超,王慧娇,李鲜,等.学前儿童对幼师性别的偏好——来自幼儿友好型内隐联想测验(PSF-IAT)的证据[J].天津师范大学学报(社会科学版),2023(02):114-120.

[3]司艺旋,杨笛.“看小孩的大男人”:男幼师群体的职业处境与男性气质建构[J].中华女子学院学报,2022(02):66-74.

[4]周仕敏.广西首届免费男幼师全部入园上岗[EB/OL].(2015-10-18)[2022-12-10].http://edu.people.com.cn/n/2015/1018/c1053-27710537.html.

[5]福建省教育厅.我省今年试点招收免费师范男生相关政策解读[EB/OL].(2015-06-03)[2022-12-10].http://jyt.fujian.gov.cn/xxgk/zcjd/bmzcwjjd/201506/t20150603_3160030.htm.

[6]李晓巍,刘颖,段天雪,等.他们为什么选择学前教育专业——学前教育专业男师范生专业选择与专业认同的质性研究[J].幼儿教育,2016(01-02):57-62.

[7]冯圆芳,姚依依,周娴.男幼师,成为小朋友们的“大先生”[EB/OL].(2022-01-21)[2022-12-15].http://xh.xhby.net/pad/con/202201/21/content_1023525.html.

[8]中华人民共和国教育部.各级各类学校女教师、女教职工数[EB/OL].(2021-08-31)[ 2022-12-19].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2020/quanguo/202108/t20210831_556359.html.

[9]邓小菊.学前教育专业男生严重缺乏及流失的现状与原因——基于湖南幼儿师范高等专科学校的调查研究[J].陕西学前师范学院学报,2017(11):130-135.

[10]张静.身份认同研究:观念·态度·理据[M].上海:上海人民出版社,2006:1-32.

[11]CHREIM S, WILLIAMS B E, HININGS C R. Interlevel influences on the reconstruction of professional role identity[J]. Academy of Management Journal,2007,50(6):1515-1539.

[12]CLAIRE C. Promise or problem? A review of the literature on men working in early childhood services[J]. Gender, Work & Organization,2001,8(4):430-453.

[13]JENSEN, JYTTE J. Men as workers in childcare services[M]. London: European Commission Network on Childcare,1996:19-20.

[14]ALSTAIR C. A comparison of arguments for employing men as child care workers and social workers in denmark and the UK[J]. Social Work in Europe,1998,5(1):2-17.

[15]YUWEI X, MANJULA W. An exploratory study of gender and male teachers in early childhood education and care centres in China[J]. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2017,48(5):518-534.

[16]MARIA H, MAGNUS A, CAROLINE J. Fun guy and possible perpetrator: an interview study of how men are positioned within early childhood education and care[J]. Education Inquiry, 2019,10(2): 95-115.

[18]胥兴春,王菲.幼儿园教师污名化现象解析[J].教育评论,2019(01):112-116.

[20][32][44]曾健坤,罗璇.学前教育教师的性别失衡与平衡研究——基于性别表演论的视角[J].教育研究与实验,2020(02):76-81.

[21]华东理工大学.新时代中国城市社会发展指数暨百强榜[EB/OL].(2021-11-25)[2022-12-27].https://www.ecust.edu.cn/2021/1124/c524a160915/page.psp.

[22][35]金美福.教师自主发展论——教学研同期互动的教职生涯研究[M].北京:教育科学出版社,2005:130-134.

[23]科宾,施特劳斯.质性研究的基础——形成扎根理论的程序与方法[M].朱光明,译.重庆:重庆大学出版社,2015:170-176.

[24]郭轶斌,郭威,秦宇辰,等.基于Kappa系数的一致性检验及其软件实现[J].中国卫生统计,2016(01):169-170.

[25]马歇尔,罗斯曼.设计质性研究——有效研究计划的全程指导[M].何江穗,译.重庆:重庆大学出版社,2014:253-254.

[26]贾旭东,衡量.扎根理论的“丛林”、过往与进路[J].科研管理,2020(05):151-163.

[27][40]李科林.无意识的哲学边界——欧陆哲学主体性和先验性的当代转向[J].中国社会科学,2022(08):68-87.

[28]王海英.解读幼儿园中的教师社会——基于社会学的分析视角[J].学前教育研究,2009(03):49-52.

[29]苗兴伟.后现代语境下性别身份的话语建构[J].南京师大学报(社会科学版),2017(05):154-160.

[30]高修娟.国外非传统职业男性气质研究述评[J].妇女研究论丛,2017(05):106-112.

[31]TIM R. Men as promoters of change in ECEC? An international overview[J]. Early Years,2020, 40(1):5-19.

[33]FARQUHAR S. Are male teachers really necessary?[C]. Auckland: Paper presented at the NZARE Conference,1997:2-7.

[34]方刚.从男性气概的改造到促进男性参与[J].妇女研究论丛,2007(06):5-10.

[36]李琰,易连云.从“道德榜样”到“道德能动者”——教师道德形象的当代变迁[J].教育发展研究,2014(10):75-80.

[37]李兴洲,王丽.职业教育教师实践共同体建设研究[J].教师教育研究,2016(01):16-20.

[38]王飞.当代青年的婚恋观及其影响因素分析——基于17~34岁年龄段的青年调查数据[J].中国青年研究,2015(07):73-81.

[39]吴小英.市场化背景下性别话语的转型[J].中国社会科学,2009(02):163-176.

[41]李玲玲,黄桂.组织中个体主动性行为“利与弊”[J].心理科学进展,2021(08):1484-1496.

[42][45]盖笑松,王晓宁,张婵.走向双性化的性别角色教育[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2009(05):227-231.

[43]王美.阳刚与权力:对我国男孩“阳刚教育”的省思——基于康奈尔男性气质理论[J].上海教育科研,2015(11):18-21.

[46]劉占兰.幼儿园教师的专业能力[J].学前教育研究,2012(11):3-9.

[47]史红.学校“双性化”教育的意义、方法与应避免的问题[J].当代教育科学,2009(24):11-14.

[48]朱莉.教師工作坊:引领教师自主发展的孵化器[J].人民教育,2019(17):69-70.

[49]段文杰,卜禾.积极心理干预是“新瓶装旧酒”吗?[J].心理科学进展,2018(10):1831-1843.

A Qualitative Study on the Blocking Mechanism of the Construction of Male Kindergarten Teachers’ Occupation Role in the Early Stage of Employment

LEI-LI Nianci,1 CHANG An,2 HUANG Yi3

(1School of Social and Public Administration, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237 China; 2Shaanxi Xueqian Normal University, Xi’an 710061 China; 3the First Kindergarten of Nanning Municipal Bureau of Education, Nanning 530021 China)

Abstract: Male kindergarten teachers have been widely respected and recognized by the public, but there is still a high turnover rate of male kindergarten teachers in the early stage of entry. Previous studies had focused on how male teachers act in an environment full of gender stereotypes and occupational discrimination. The reinterpretation of male kindergarten teachers’ role construction in the new situation still needs to be explored. Based on the grounded theory, this study interviewed 19 male kindergarten teachers and found that both the individual active development path and the individual passive development path of male preschool teachers were blocked, which restricted their occupation role construction. By clarifying the influencing factors and process mechanism behind the high dimission rate of male kindergarten teachers, this study provides a theoretical basis and useful reference for the scientific layout of masculinity education.

Key words: male kindergarten teachers, occupation role, role construction