南襄盆地泌阳凹陷渐新统核桃园组三Ⅲ亚段页岩油富集模式

——以中部深凹带YYY1井取心段为例

2023-10-11李志明金芸芸李楚雄黄帅博周圆圆贾梦瑶冷筠滢余梦丽徐二社刘雅慧何晋译

李志明,金芸芸,李楚雄,黄帅博,周圆圆,贾梦瑶,冷筠滢,余梦丽,徐二社,刘雅慧,刘 鹏,何晋译

1.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126;2.页岩油气富集机理与高效开发全国重点实验室,江苏 无锡 214126;3.中国石化 油气成藏重点实验室,江苏 无锡 214126;4.中国石化 河南油田分公司 石油勘探开发研究院,河南 南阳 473043

2010—2012年期间,中国石化启动了我国第一轮陆相页岩油勘探开发探索与实践[1],河南油田分公司在南襄盆地泌阳凹陷中部深凹带,针对核桃园组核三Ⅲ亚段主力烃源岩层系,先后部署并实施了AS1、BYHF1和BYHF2井3口页岩油探井,开展了陆相页岩油的勘探开发实践。3口探井分别试获最高日产4.68 m3[2]、23.6 m3和28.10 m3的工业油流,率先取得了我国陆相页岩油的勘探开发突破[3-7];但页岩油高产、稳产周期短,产量递减快,累计产量低,即使水平压裂改造井BYHF1和BYHF2井累计产油量也仅为1 460 t和2 240.6 t,未能实现规模突破与效益开发。实际上,在第一轮陆相页岩油勘探开发探索与实践阶段,不仅仅泌阳凹陷,其他盆地如济阳坳陷第一轮陆相页岩油勘探开发实践也未能实现规模突破与效益开发。究其原因,除与当时针对国外海相高—过成熟页岩油气的有效开发技术难以适应我国中—低成熟度陆相页岩油的工程工艺条件外,还有一个重要原因是由于当时我国陆相页岩油的勘探开发尚处于探索的初期,基础研究还相当薄弱,陆相页岩油的富集机理与富集模式尚不清晰,评价关键参数与界限尚未落实,导致目标区或目标层段的优选不正确[8-9]。有学者对泌阳凹陷AS1、BYHF1井试油层段进行剖析后认为,核三Ⅲ亚段主力烃源岩层系在埋深处于2 400~2 500 m时还没有达到页岩油富集、可动的最佳深度段,故不利于页岩油的开采[5-6]。近年,尤其2019年以来,我国陆相页岩油勘探开发已在诸多盆地/凹陷取得了革命性突破[10-12],并建成了新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳等页岩油国家级示范区[13],这为河南油田分公司针对泌阳凹陷核三Ⅲ亚段重启页岩油勘探开发工作带来了信心与希望。2022年河南油田分公司在泌阳凹陷中部深凹带的安棚地区,部署实施了一口页岩油风险探井——YYY1井(图1a),该井重点针对核三Ⅲ中和核三Ⅲ下段开展了系统取心,同时对核三Ⅳ、核三Ⅴ、核三Ⅶ亚段进行了选择性取心,取心总长度达333 m。系统取心段为剖析泌阳凹陷深凹带核三Ⅲ亚段页岩油富集特征与富集模式奠定了前提条件。本研究旨在以YYY1井核三Ⅲ中—下段系统取心段为研究对象,结合前人研究成果,通过系统取心段页岩油富集特征的剖析,探讨并构建泌阳凹陷核三Ⅲ亚段页岩油富集模式,以期为泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ中—下段页岩油勘探开发部署决策提供科学依据。

1 地质背景

2 取心段岩性、岩相特征

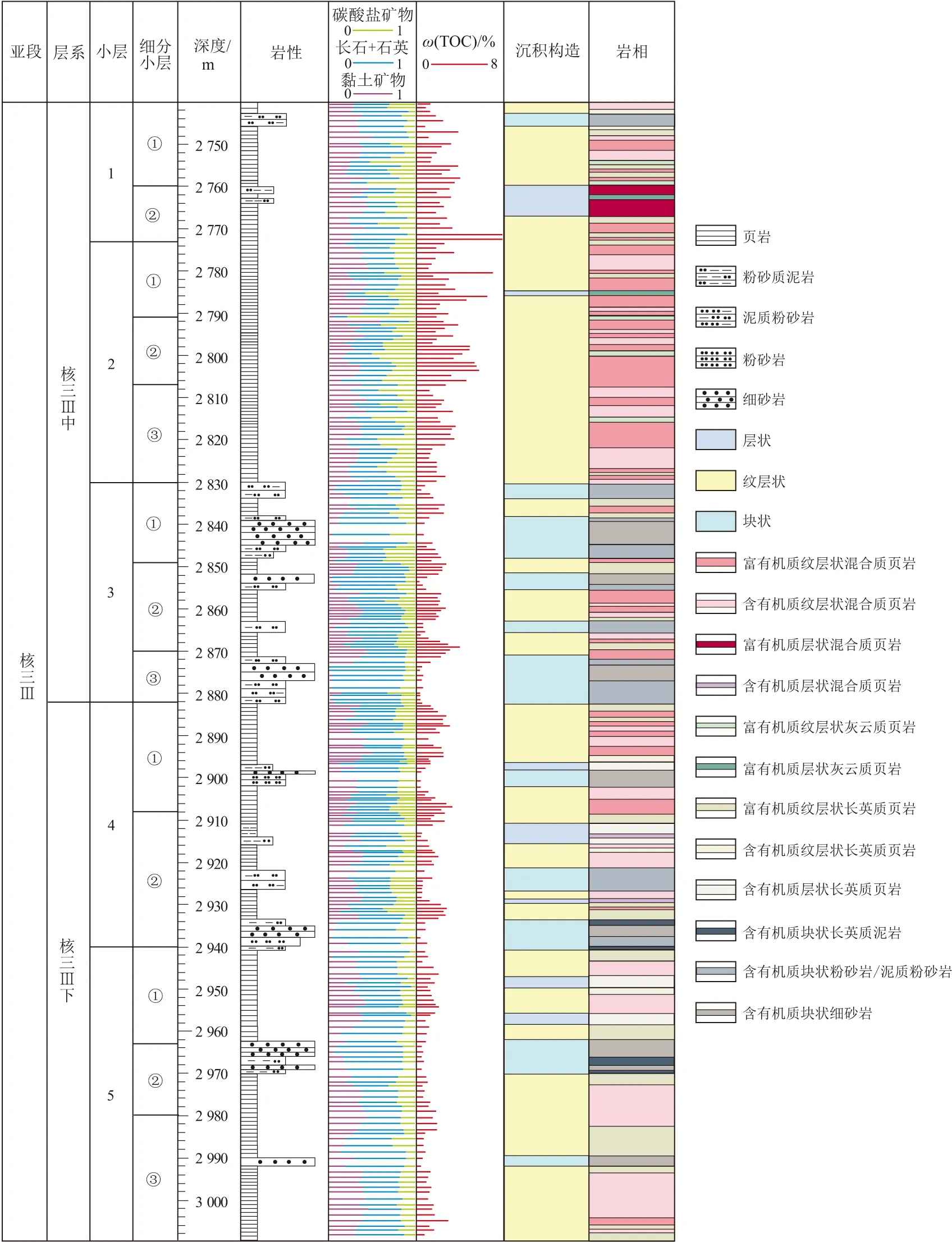

根据YYY1井核三Ⅲ中—下段系统取心段(2 740~3 010 m)岩心系统观察与描述结果,结合典型样品薄片鉴定、全岩矿物XRD分析以及TOC含量分析结果,编制了YYY1井核三Ⅲ中—下段岩性、岩相综合柱状图(图2)。可见,泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ中段和下段岩性相对简单,主要由灰黑色页岩、灰色泥岩、灰色粉砂质泥岩、灰色/灰白色粉砂岩、细砂岩以及少量泥质云岩组成。但岩相类型相对复杂,根据三端元矿物组成(长石+石英、碳酸盐矿物、黏土矿物)、沉积构造(纹层状、层状和块状)和总有机碳含量[为降低岩相分类的复杂程度,以ω(TOC)=2.0%为界限,ω(TOC)≥2.0%定为富有机质,ω(TOC)<2.0%定为含有机质],在核三Ⅲ中—下段划分出富有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状长英质页岩、富有机质纹层状长英质页岩、含有机质层状长英质页岩、含有机质层状混合质页岩、富有机质层状混合质页岩、富有机质纹层状云灰质页岩、富有机质层状云灰质页岩以及含有机质块状长英质泥岩、含有机质块状泥质粉砂岩/粉砂岩和含有机质块状细砂岩等共12种岩相类型,但以含有机质纹层状混合质页岩、富有机质纹层状混合质页岩、含有机质块状细砂岩、含有机质块状泥质粉砂岩/粉砂岩、含有机质纹层状长英质页岩、富有机质纹层状长英质页岩、含有机质层状长英质页岩等7种岩相为主(图2)。

图2 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ亚段岩性和岩相综合柱状图

同时,纵向上核三Ⅲ中—下段各小层之间以及小层内各亚小层之间,其岩相尚具有一定的差异性。其中1小层以发育富/含有机质纹层状混合质页岩、长英质页岩为主,同时发育富/含有机质层状混合质页岩和富/含有机质纹层状云灰质页岩;2小层以发育富/含有机质纹层状混合质页岩为主,另发育少量富/含有机质纹层状云灰质页岩和富/含有机质纹层状长英质页岩;3小层以发育含有机质块状泥质粉砂岩/粉砂岩、含有机质块状细砂岩、富/含有机质纹层状混合质页岩、富有机质纹层状长英质页岩为主;4小层以发育富/含有机质纹层状混合质页岩、含有机质块状泥质粉砂岩/粉-砂岩、含有机质块状细砂岩、含有机质层状长英质页岩为主,另含少量含有机质层状混合质页岩和含有机质块状长英质泥岩;5小层则以发育含有机质纹层状混合质页岩、含有机质块状细砂岩、含有机质层状长英质页岩、含有机质块状长英质泥岩为主,另含少量富有机质纹层状混合质页岩。

3 取心段页岩油富集层段特征

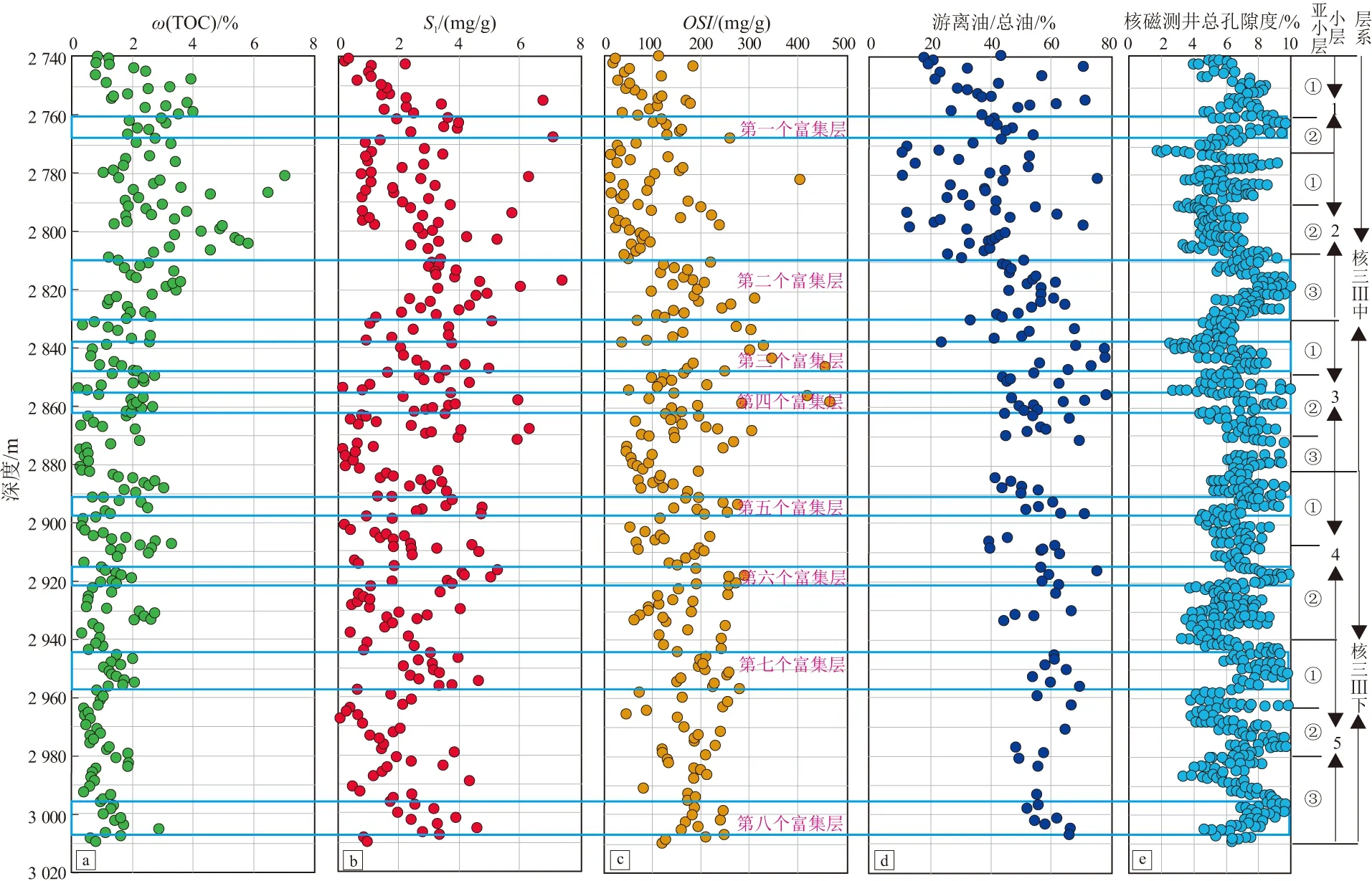

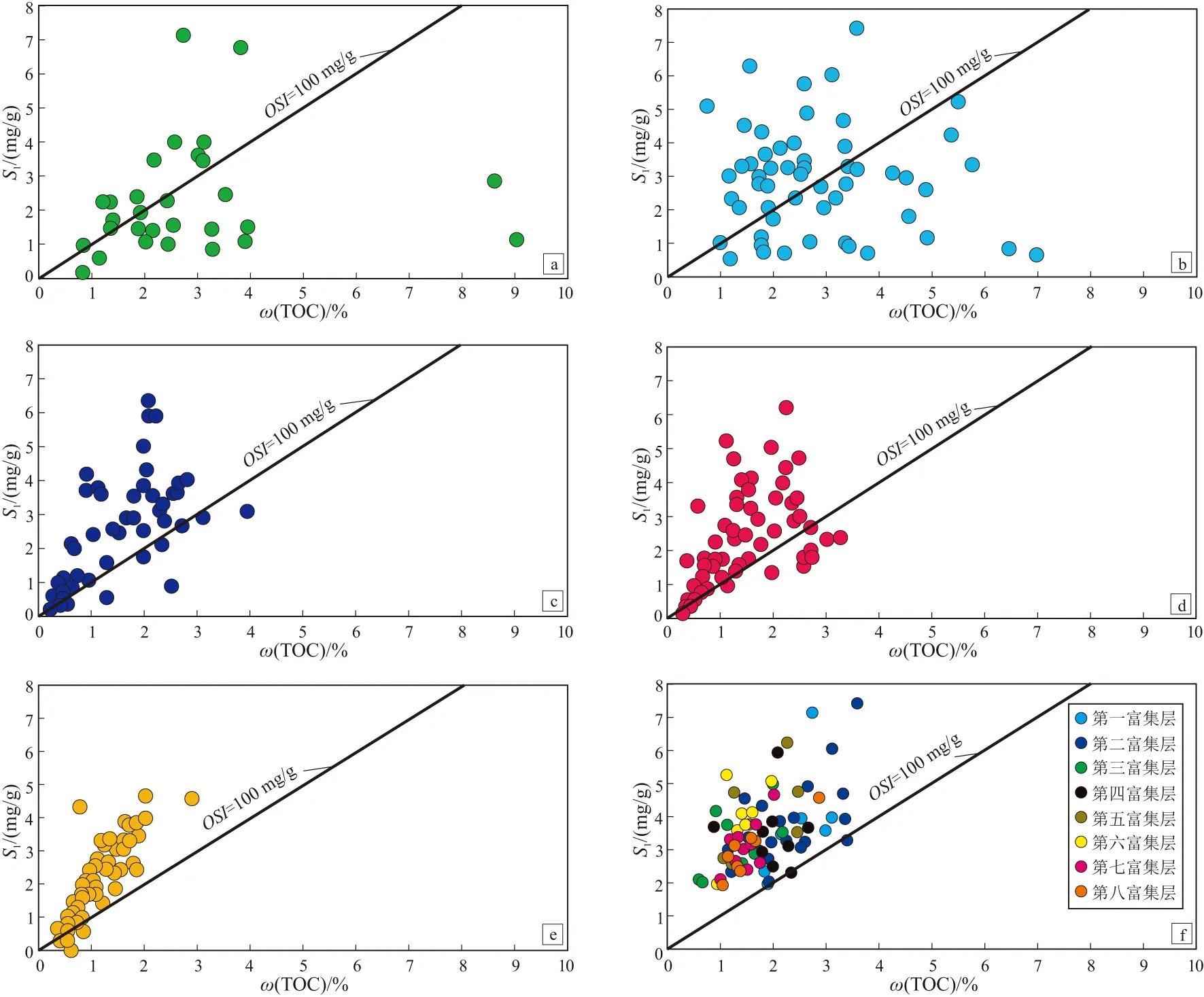

陆相页岩油形成条件与富集制约因素诸多,但至少需要具备以下4个方面基本条件[21-22]:(1)规模分布的优质烃源岩和适中的热成熟度;(2)有利的岩性岩相组合,特别是纹层状页岩是最有利岩相;(3)较好的储集条件和发育相对集中的天然微裂缝或层理缝;(4)具有较好的顶底板保存条件。目前,表征泥页岩层系是否富集页岩油的2个关键参数为游离烃S1和油饱和指数OSI,页岩油富集的最低门限为S1>2 mg/g且OSI>100 mg/g[23]。根据YYY1井核三Ⅲ中—下段系统取心段典型样品的冷冻密闭碎样热解分析结果,综合系统的核磁测井总孔隙度结果,对泌阳凹陷深凹带核三Ⅲ中—下段页岩油富集层段特征进行了剖析,结果如表1和图3所示,可见核三Ⅲ中—下段页岩油富集层段与核磁测井总孔隙度相对高值段具有较好的对应性。通过系统剖析认为,YYY1井核三Ⅲ中—下段共发育8个页岩油富集层段,但单个页岩油富集层厚度总体较薄,介于5~20 m,累计厚度81 m。8个页岩油富集层段具体特征如下:(1)第一个富集层位于核三Ⅲ中段1小层的②小层上部,深度介于2 760~2 768 m,厚度为8 m,主要岩相类型为富有机质层状混合质页岩,TOC含量介于1.9%~3.1%,平均为2.5%(n=7);S1为2.0~7.1 mg/g,平均为3.8 mg/g(n=7);OSI为102~259 mg/g,平均为151 mg/g(n=7);核磁测井总孔隙度主要介于4.8%~9.8%,平均7.8%。(2)第二个富集层位于核三Ⅲ中段2小层的③小层,深度介于2 810~2 830 m,厚度为20 m,为8个页岩油富集层中厚度最大的富集层,主要为富/含有机质纹层状混合质页岩,TOC含量介于1.2%~3.6%,平均为2.3%(n=20);S1为2.1~7.4 mg/g,平均为3.8 mg/g(n=20);OSI为100~311 mg/g,平均为175 mg/g(n=7);核磁测井总孔隙度主要介于4.5%~10.0%,平均8.3%。(3)第三个富集层位于核三Ⅲ中段3小层的①小层下部,深度介于2 838~2 848 m,厚度为10 m,主要为含有机质块状细砂岩、含有机质块状泥质粉砂岩,呈现典型夹层型储层特点,富集层TOC含量为0.6%~2.0%,平均为1.3%(n=8);S1为2.0~5.0 mg/g,平均为3.3 mg/g(n=8);OSI为164~455 mg/g,平均为275 mg/g(n=8);核磁测井总孔隙度主要介于2.5%~8.4%,平均6.5%。(4)第四个富集层位于核三Ⅲ中段3小层的②小层中部,深度介于2 855~2 863 m,厚度为8 m,主要为富有机质纹层状混合质页岩和含有机质纹层状混合质页岩,富集层TOC含量介于0.9%~2.7%,平均为2.0%(n=10);S1为2.1~5.9 mg/g,平均为4.1 mg/g(n=10);OSI为100~466 mg/g,平均为221 mg/g(n=10);核磁测井总孔隙度主要介于4.0%~9.5%,平均7.6%。

表1 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ亚段页岩油富集层段基本特征

图3 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ亚段页岩油富集层段评价

(5)第五个富集层位于核三Ⅲ下段4小层的①小层中部,深度介于2 892~2 897 m,厚度仅为5 m,主要为富有机质纹层状混合质页岩和含有机质纹层状长英质页岩,TOC含量为1.1%~2.5%,平均为1.8%(n=7);S1为2.6~6.2 mg/g,平均为4.1 mg/g(n=7);OSI为145~372 mg/g,平均为241 mg/g(n=7);核磁测井总孔隙度主要介于4.3%~9.5%,平均7.1%。(6)第六个富集层位于核三Ⅲ下段4小层的②小层中上部,深度介于2 915~2 921 m,厚度为6 m,主要为含有机质纹层状混合质页岩夹含有机质纹层状长英质页岩,TOC含量介于1.0%~2.0%,平均为1.4%(n=7);S1为2.0~5.3 mg/g,平均为4.0 mg/g(n=7);OSI为191~466 mg/g,平均为283 mg/g(n=7);核磁测井总孔隙度主要介于4.0%~9.8%,平均7.5%。(7)第七个富集层位于核三Ⅲ下段5小层的①小层中部,深度介于2 944~2 957 m,厚度为13 m,主要为含有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状和层状长英质页岩,TOC含量介于1.0%~2.0%,平均为1.5%(n=12);S1为2.1~4.7 mg/g,平均为3.2 mg/g(n=12);OSI为150~279 mg/g,平均为213 mg/g(n=12);核磁测井总孔隙度主要介于5.8%~9.7%,平均8.1%。(8)第八个富集层位于核三Ⅲ下段5小层的③小层下部,深度介于2 996~3 007 m,厚度为11 m,主要为含有机质纹层状混合质页岩夹富有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状长英质页岩,TOC含量介于1.0%~2.9%,平均为1.6%(n=9);S1介于2.0~4.6 mg/g,平均为3.1 mg/g(n=9);OSI为160~249 mg/g,平均为204 mg/g(n=9);核磁测井总孔隙度主要介于4.5%~9.6%,平均7.8%。

另外,由图3可见,尽管核三Ⅲ中段2小层的②小层其S1主要介于2.0~4.0 mg/g,但由于②小层TOC含量最高,导致大多数样品的OSI小于75 mg/g,未能达到页岩油富集层的门限标准,预示页岩油可动性差,页岩油商业开发潜力有限。同时,核磁测井总孔隙度主要介于4.0%~7.0%,平均为5.3%,较上述确定的8个页岩油富集层段具有明显偏低的总孔隙度。但在泌阳凹陷第一轮页岩油勘探开发过程中,由于沿用了页岩气的勘探思路,AS1、BYHF1和BYHF2井均选取了最高TOC层段即核三Ⅲ中段2小层的②小层实施直井或水平井改造,虽取得了页岩油的勘探突破,但产量递减快、累计产量均较低,这应是泌阳凹陷第一轮页岩油勘探开发未能实现规模突破的重要因素。

4 取心段页岩油富集模式探讨

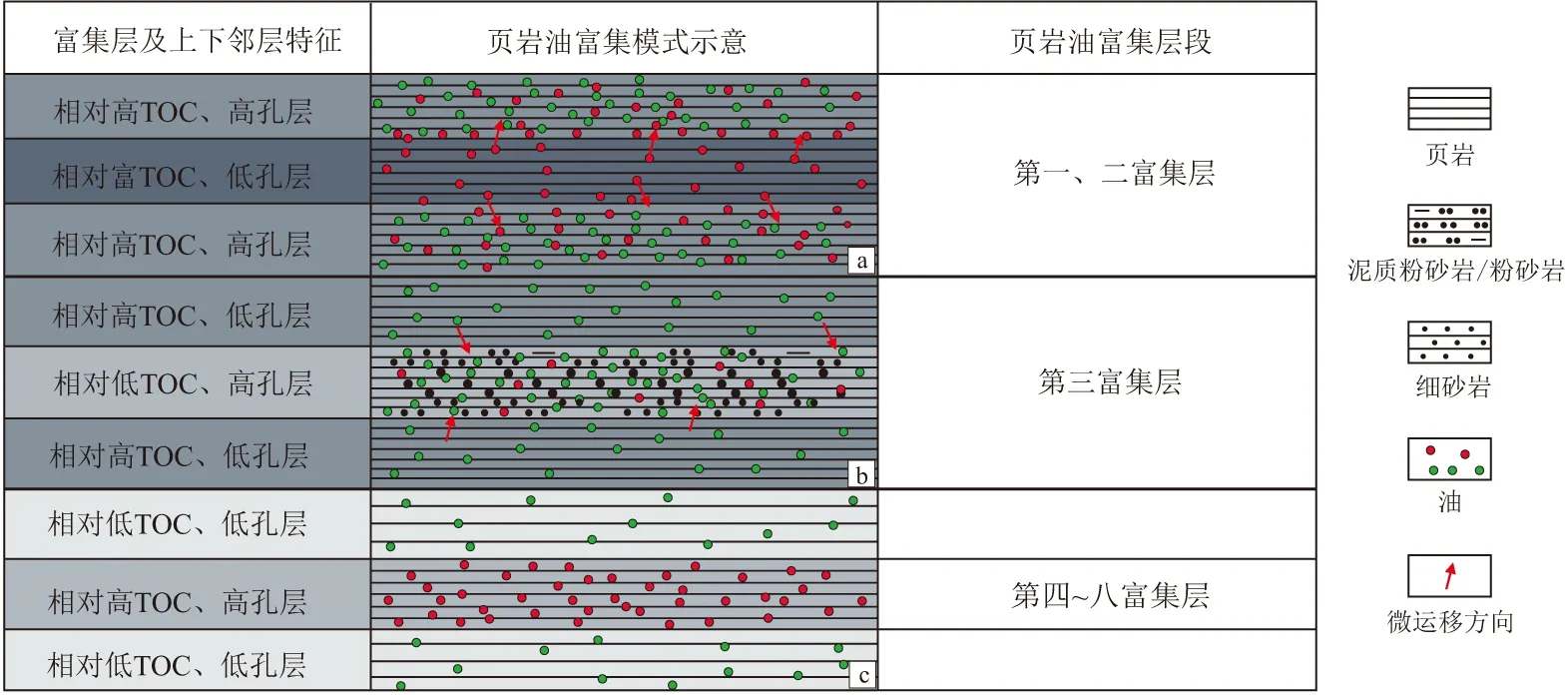

陆相页岩油属源内聚集的石油资源,根据地质条件与沉积特征可将页岩油储集层划分为夹层型、混积型和页岩型3类,其中夹层型储集层源储共存,混积型储集层源储共存或源储一体,页岩型储集层则源储一体[12,24]。同时,研究表明,陆相中—高成熟度页岩层系内部发生了显著的排烃作用,其中有机质类型以Ⅰ型和Ⅱ1型为主的富有机质纹层状页岩是发生排烃作用的主体,而与之相邻的有机质类型相对变差,且相对贫有机质的泥页岩、粉砂岩、混积岩则是接受富有机质页岩排出烃的主体[25-26],这是制约陆相中—高成熟度页岩层系页岩油差异富集主要因素。这意味着有机质类型以Ⅰ型和Ⅱ1型为主的富有机质纹层状页岩由于具有相对高的排烃效率,导致生成的油因有效排出并运移到临近的相对贫有机质的泥页岩、粉砂岩/细砂岩、混积岩层段赋存聚集而降低,造成富有机质纹层状页岩的S1并不随有机质丰度的增大而增大,反而呈减少特征,表现为“高TOC段生烃、低TOC段滞烃、粉砂岩/细砂岩段容烃、源内多路径运移的差异富集模式”[26]。因此与高TOC相邻的相对贫TOC的泥页岩层段是更有利的页岩油富集层段[27]。LI等[28]依据干酪根生烃理论,利用理论模型通过定量计算泥页岩原始生烃量再减去现今残存量,获得游离烃差值(ΔS1)来评价泥页岩层系的含油性以及是否有外来烃的贡献。ΔS1越大,说明研究层段烃类排出越多,可动油越少,含油性越差。如ΔS1出现负值,说明研究层段有运移烃贡献,负值越大,运移烃贡献越大,但需要接受外来烃的邻层具有相对高的储集性和相对大的孔径,这样驱使烃类由孔径小的生烃层段向孔径大的层段微运移[29]。相反,烃类又难以从孔径大的层段向孔径小的层段排出而滞留(毛细管阻力作用),使得外来烃得以保存[30]。

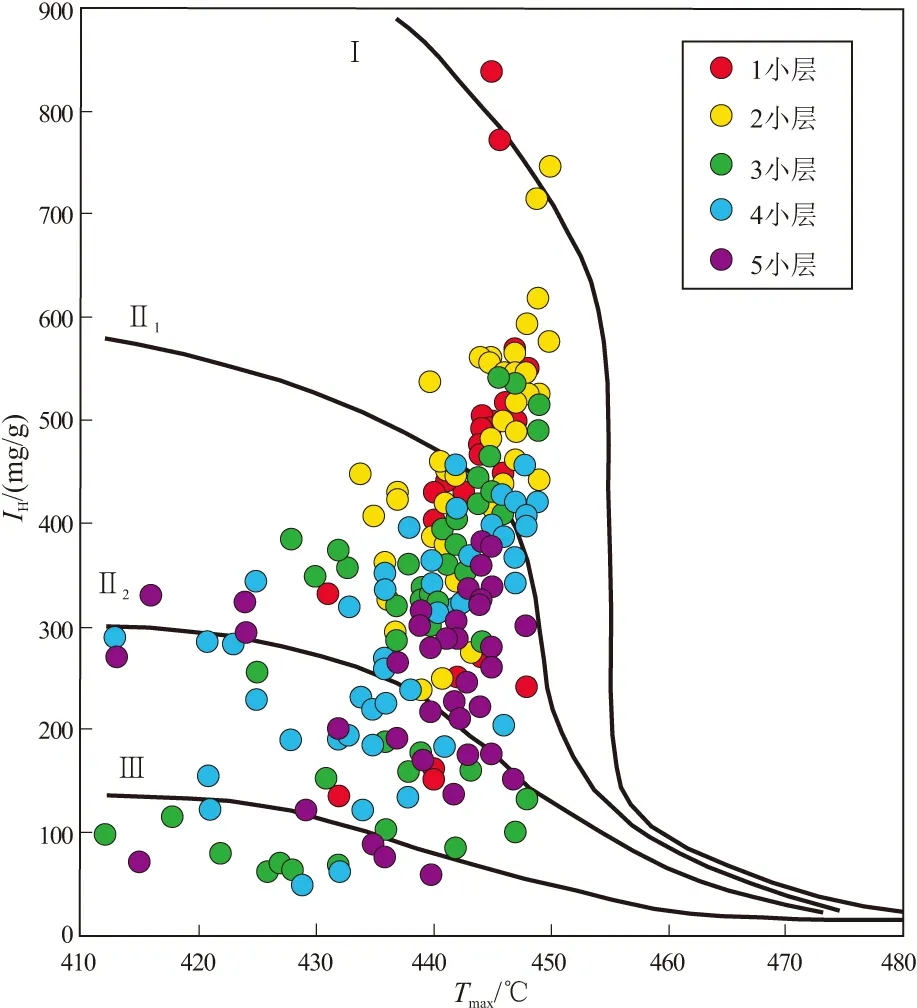

由图2和图3可见,泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ中—下段泥页岩层系尽管具有强非均质性,但是其泥页岩层段总体由1小层和2小层至3小层、4小层至5小层,TOC含量呈减少趋势。同时有机质类型则呈现由Ⅰ、Ⅱ1型为主变成Ⅱ2型为主(图4),显示TOC含量越高,其有机质类型越好,说明泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ中段1小层和2小层应是主力生烃层,在其未进行排烃的情况下,其S1应随TOC含量的增大而增大。然而由图3和图5a-b、图5f可见,核三Ⅲ中段1小层和2小层的高TOC含量对应的S1反而较低,相对贫有机质的2 760~2 768 m层段和2 810~2 830 m层段,却比高TOC层段更加富集游离烃S1,并且OSI大于100 mg/g以及具有相对更高的核磁测井总孔隙度,从而分别形成了泌阳凹陷核三Ⅲ中段的第一、第二个页岩油富集层段。依据LI等[28]和李水福等[29]针对泌阳凹陷核三Ⅲ亚段页岩层系给出的ΔS1定量计算方法,第一、第二个页岩油富集层段的ΔS1均值分别为-1.1 mg/g和-0.9 mg/g,反映2个富集层段均有邻层相对更高TOC层排出烃的贡献。受相对高TOC层段排出烃贡献影响,导致两富集层段S1和总有机碳含量不具有显著正相关性,同时游离油量/总油量的占比较临近高TOC层段的游离油量/总油量的占比明显增大(图3),Tmax值较临近高TOC层段显著降低。因此,泌阳凹陷核三Ⅲ中段1小层内的第一个页岩油富集层和2小层内的第二个页岩油富集层的页岩油富集,既与原位滞留即源储一体富集模式有关,又受高TOC邻层运移油贡献即源储共存富集模式制约(图6a)。

图4 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ各小层Tmax 与IH关系

图5 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ亚段各小层TOC含量与S1关系

图6 南襄盆地泌阳凹陷YYY1井核三Ⅲ中—下段页岩油富集模式示意

核三Ⅲ中段3小层内的第三个页岩油富集层(2 838~2 848 m)主要由含有机质块状细砂岩和含有机质块状泥质粉砂岩组成,为典型的夹层型页岩油储层,TOC含量明显较低(图2、图3),但较其上、下邻层即富/含有机质纹层状长英质页岩和混合质页岩而言,其S1、OSI、核磁测井总孔隙度以及游离油量/总油量的占比均相对明显偏高(图3),Tmax值则相对偏低,并且S1与TOC含量不具有明显的相关性(图5f),富集层段的ΔS1均值为-1.8 mg/g,这些特征指示第三个页岩油富集层的页岩油富集,除受自身有机质生烃原位滞留烃具一定贡献外,主要源自上、下邻层相对高TOC的纹层状长英质页岩和混合质页岩的运移烃贡献(图6)。核三Ⅲ中段3小层内的第四个页岩油富集层(2 855~2 863 m)主要由富有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状长英质页岩构成,其TOC含量和核磁测井总孔隙度较其上、下含有机质块状泥质粉砂岩/细砂岩和含有机质块状泥质粉砂岩的TOC含量(TOC含量均小于1.0%,平均0.6%)和核磁测井总孔隙度明显要高(图2,图3),同时其上、下含有机质块状泥质粉砂岩/细砂岩和含有机质块状泥质粉砂岩的S1较低,均小于0.9 mg/g,且与TOC含量具正相关(图3,图5c),富集层段的ΔS1均值为0.07 mg/g,这表明该富集层内的富有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状混合质页岩等没有向明显贫有机质的块状泥质粉砂岩/细砂岩供烃,但富集层段内富有机质纹层状混合质页岩较含有机质纹层状混合质页岩、长英质页岩,具有相对低的S1、OSI(图3),S1与TOC呈现负相关性(图5f),这表明核三Ⅲ中段3小层内的第四个页岩油富集层属宏观上源储一体的富集模式,而微观上则具有源储共存富集模式特征(图6b)。

核三Ⅲ下段4小层内的第五个页岩油富集层(2 892~2 897 m)为一套富有机质纹层状混合质页岩和含有机质纹层状长英质页岩,其S1总体随TOC含量的增大呈增高趋势(图3,图5f),ΔS1均值为0.03 mg/g;而其上部的含有机质纹层状混合质页岩和下部的含有机质层状长英质页岩S1均小于1.8 mg/g,且与TOC含量正相关(图3,图5d),反映核三Ⅲ下段4小层内的第五个页岩油富集层页岩油富集主要受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式(图6c)。核三Ⅲ下段4小层内的第六个页岩油富集层(2 915~2 921 m)为一套含有机质纹层状混合质页岩夹含有机质纹层状长英质页岩,ΔS1均值为-0.01 mg/g;S1也总体随TOC含量的增大呈增高趋势(图3,图5f)。其上部的含有机质层状长英质页岩和下部的含有机质块状泥质粉砂岩S1均小于1.8 mg/g,且与TOC含量具正相关性(图3,图5d),反映核三Ⅲ下段4小层内的第六个页岩油富集层页岩油富集也主要受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式(图6c)。

核三Ⅲ下段5小层内的第七个页岩油富集层(2 944~2 957 m)为一套含有机质纹层状、层状混合质页岩和长英质页岩(图2),ΔS1均值为-0.02 mg/g,S1总体随TOC含量的增大呈增大趋势(图3,图5f);其上部的含有机质纹层状长英质页岩和下部的含有机质层状长英质页岩S1含量均小于1.7 mg/g,且与TOC含量具正相关性(图3,图5e),反映核三Ⅲ下段5小层内的第七个页岩油富集层页岩油富集受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式(图6c)。核三Ⅲ下段5小层内的第八个页岩油富集层(2 996~3 007 m)为一套含有机质纹层状混合质页岩、富有机质纹层状混合质页岩和含有机质纹层状长英质页岩,ΔS1均值为0.03 mg/g,S1与TOC含量呈显著正相关(图3,图5f);其上部的含有机质纹层状混合质页岩和下部的含有机质纹层状长英质页岩S1含量均小于1.8 mg/g,与TOC含量同样具显著正相关性(图3,图5e),反映核三Ⅲ下段5小层内的第八个页岩油富集层页岩油富集受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式(图6c)。

综合分析可见,泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ中段的第一个页岩油富集层(2 760~2 768 m)、第二个页岩油富集层(2 810~2 830 m)和第三个页岩油富集层(2 823~2 848 m),其页岩油富集均受原位滞留烃和高TOC邻层运移烃贡献共同控制,具源储一体和源储共存双重富集模式;核三Ⅲ中段的第四个页岩油富集层(2 855~2 863 m),其页岩油富集具宏观上受原位滞留烃控制,微观上又受高TOC层运移烃影响,具宏观源储一体的富集、微观则具有源储共存富集模式特征;核三Ⅲ下段的第五个页岩油富集层(2 892~2 897 m)、第六个页岩油富集层(2 996~3 007 m)、第七个页岩油富集层(2 944~2 957 m)和第八个页岩油富集层(2 996~3 007 m),其页岩油富集均受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式。以核三Ⅲ中段2小层③小层内的第二个页岩油富集层(2 810~2 830 m)发育厚度最大,是泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ亚段页岩油勘探开发首选目标层段。

5 结论与认识

(1) 泌阳凹陷中部深凹带YYY1井核三Ⅲ中—下段主要发育含有机质纹层状混合质页岩、富有机质纹层状混合质页岩、含有机质纹层状长英质页岩、富有机质纹层状长英质页岩、含有机质层状长英质页岩、含有机质块状泥质粉砂岩/粉砂岩和含有机质块状细砂岩7种岩相。

(2)依据游离烃S1和油饱和指数OSI两个表征页岩油富集关键参数,结合核磁测井总孔隙度,在YYY1井核三Ⅲ中—下段共识别出8个页岩油富集层,单个页岩油富集层厚度总体较薄,介于5~20 m,页岩油富集层累计厚度81 m。

(3)第一、第二、第三个页岩油富集层的页岩油富集均受原位滞留烃和高TOC邻层运移烃贡献共同控制,具源储一体和源储共存双重富集模式;第四个页岩油富集层的页岩油富集具宏观上受原位滞留烃控制,微观上又受高TOC层运移烃影响,具宏观源储一体的富集、微观则具有源储共存富集模式特征;第五、第六、第七和第八个页岩油富集层的页岩油富集均受原位滞留富集控制,属源储一体的富集模式。第二个页岩油富集层(2 810~2 830 m)是泌阳凹陷中部深凹带核三Ⅲ亚段页岩油勘探开发首选目标层段。

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

作者贡献/Authors’Contributions

李志明和金芸芸负责论文撰写和修改;李楚雄、黄帅博、周圆圆、冷筠滢、余梦丽、刘雅慧、刘鹏参与数据的整理和分析,黄帅博、贾梦瑶、余梦丽、徐二社、刘雅慧参与图件的绘制;贾梦瑶、何晋译参与论文部分内容的写作;所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

LI Zhiming and JIN Yunyun drafted and revised the manuscript.LI Chuxiong,HUANG Shuaibo,ZHOU Yuanyuan,LENG Yunying,YU Mengli,LIU Yahui and LIU Peng participated in data collation and analysis.HUANG Shuaibo,JIA Mengyao,YU Mengli,XU Ershe and LIU Yahui drew the diagrams. JIA Mengyao and HE Jinyi participated in drafting the manuscript. All the authors have read the last version of paper and consented for submission.