泌阳凹陷栗园地区基岩油藏石油地质特征

2023-10-11李智岳欣欣杨云飞李双建张志业罗家群

李智,岳欣欣,杨云飞,李双建,张志业,罗家群

(1.中国石化深部地质与资源重点实验室,北京 102206;2.中石化河南油田分公司,河南 南阳 473400)

基岩油藏指赋存在沉积盆地边界大断裂或基底不整合面之下、盆地形成之前古老变质岩或岩浆岩裂缝、溶蚀孔洞内的油气藏(Landes et al.,1960;陈文玲等,2012)。随着勘探进程日趋深入,在中国的酒泉、柴达木、松辽等多个盆地均取得基岩油气勘探突破,展示了巨大勘探潜力(谢恭俭,1981;潘建国等,2007;吴彦雄等,2014;姜亭等,2022)。随着东部老区勘探程度的提高,基岩油藏日益受到勘探家重视,成为资源接替和增储稳产的重要领域。

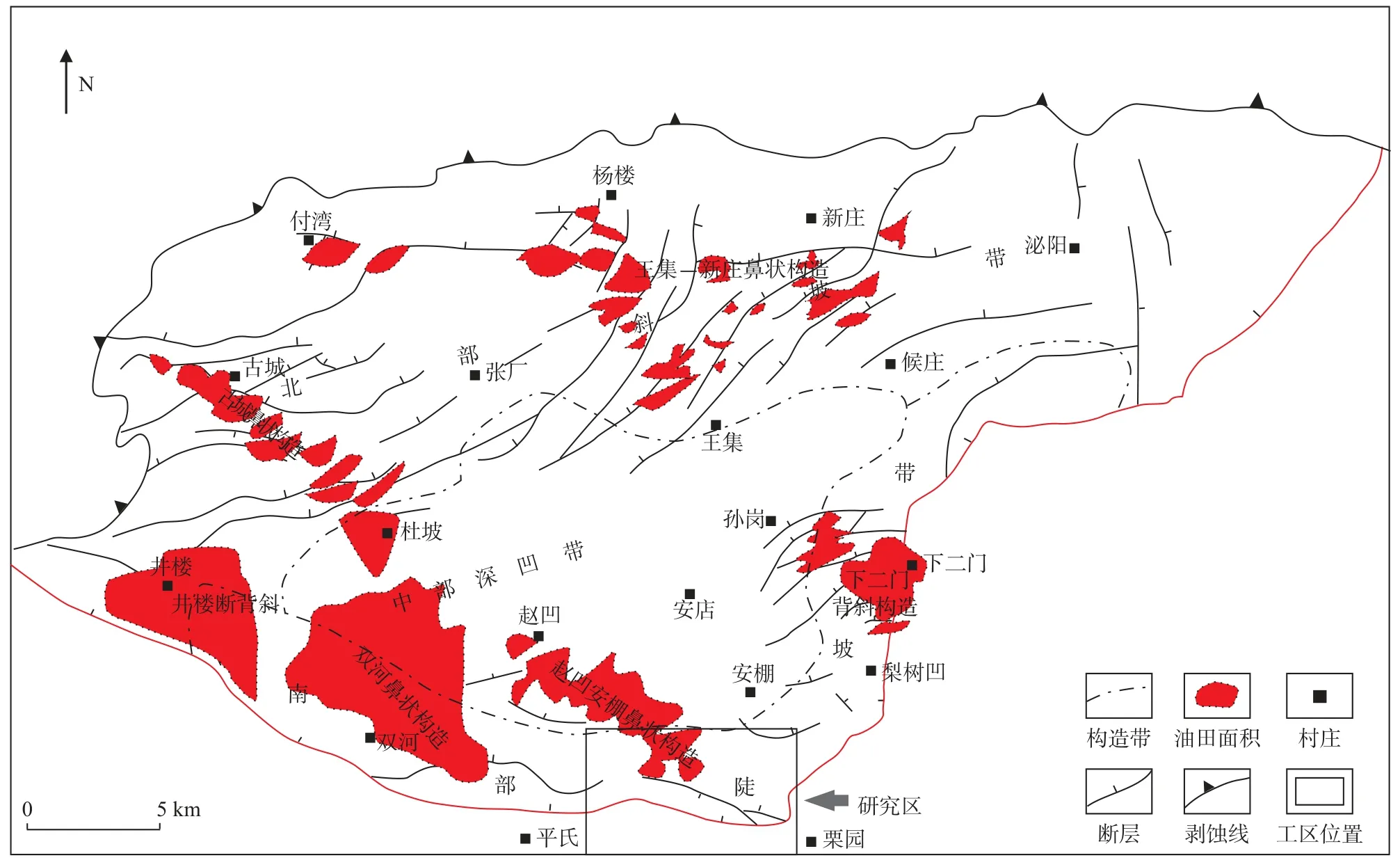

泌阳凹陷位于华北地块和扬子地块碰撞缝合形成的秦岭-桐柏-大别褶皱造山带之上,是一个受南部唐河-栗园-泌阳断裂控制的、以古近系沉积为主的中新生代箕状扇形富油气断陷。根据剖面形态,可自北向南将凹陷划分为北部斜坡带、中部深凹带、南部陡坡带(图1)。凹陷面积为1 000 km2,油气资源量为4.13×108t,已探明地质储量为28 152×104t,资源探明率达68%,目前已进入高成熟勘探阶段(李智等,2020a)。在泌阳凹陷,把中上元古界及上下古生界褶皱变质,以及岩浆岩侵入的结晶基底称为基岩,其内部储集的油气称为基岩油藏。

图1 泌阳凹陷构造纲要、油气田分布及研究区位置图Fig.1 Structural outline,distribution of oil and gas fields and location of study area in Biyang depression

栗园地区位于泌阳凹陷南部陡坡带唐河-栗园断裂与栗园-下二门断裂交汇处,紧邻深凹区,北与安棚鼻状构造毗邻(图1)。在野外地质踏勘中,发现该地区的大理岩基岩露头中分布有刘碾油苗、小南庄油苗、南庄气苗及栗园沥青等地面油气显示。泌301 井在基岩内中元古界大河群蔡家凹组(Pt2c)钻遇灰白色荧光大理岩,抽汲日产油量为2.93 t,酸压抽汲日产油量为4.83 t,获得基岩油气藏勘探新突破。笔者以露头、地震、钻井、测录井、岩心和地化资料为基础,分析泌阳凹陷栗园地区及周缘基岩地层展布,蔡家凹组大理岩储层缝洞发育特征及孔渗物性特征。根据油源对比,建立栗园地区核桃园组富油洼陷供烃,上覆孤山头组片岩和断层泥封盖,边界断裂-近岸水下扇砂体复合输导的基岩油藏油气成藏模式,对同类型断陷盆地基岩油藏勘探具一定借鉴作用。

1 泌阳凹陷基底特征

根据重磁、地震深反射资料,结合区域露头和基岩钻井资料,认为泌阳凹陷发育镇平-唐河-松扒断裂、字母沟-二郎山-大河断裂等北西-南东向展布的基底主干断裂,活动时间长,切割深度大,将凹陷基底分割为北西-南东走向呈带状展布的基岩构造岩相带(李智等,2020b)。晚白垩世以来,凹陷南缘受近南北向伸展应力场作用,沿唐河-栗园断裂表现为东西向岩脉展布;凹陷东缘受近东西向伸展应力场作用,沿栗园-泌阳断裂表现为北北东-南南西向岩脉展布(李宗耀等,2017;李承东等,2018;李运冬等,2018)。

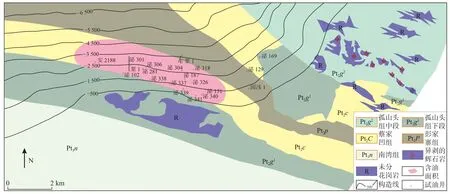

泌阳凹陷南缘栗园地区出露基岩为中元古界大河群彭家寨组(Pt2p)、蔡家凹组(Pt2c)、孤山头组(Pt2g),上元古界信阳群龟山组(Pt3g)和南湾组(Pt3n),局部见花岗斑岩、花岗岩、角闪辉绿岩出露(图2)。

图2 栗园地区基岩平面展布及蔡家凹组顶面构造图Fig.2 Plane distribution of bedrock in Liyuan area and structural map of top surface of Caijia’ao formation

(1)彭家寨组(Pt2p):岩性为黑云斜长混合片麻岩、蚀变含石墨黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、斜长角闪片麻岩夹石榴矽线石岩及大理石薄层。

(2)蔡家凹组(Pt2c):岩性下段为蛇纹石化白云石大理石夹斜长角闪岩,中段为条带状含石墨白云岩大理石、白云岩大理石,上段为条带状含石墨大理石岩夹斜长角闪片岩。

(3)孤山头组(Pt2g):岩性下段北部为混合岩化斜长角片麻岩、绿帘斜长角闪岩、透辉斜长角闪岩夹绢云石英片岩及条带状大理石;南部为混合岩化斜长角片岩夹钙质绢云石英片岩、钙质绿泥片岩、二云石英片岩、黑云石英片岩、黑云片岩。中段为混合岩化斜长片麻岩、混合岩化白云变粒岩夹斜长角闪片岩及绢云长石片岩。上段为混合岩化斜长角闪片麻岩及绿帘斜长角闪岩夹混合岩化斜长片麻岩。

(4)花岗岩:岩性为斑状花岗岩,Rb-Sr 全岩等时线年龄为82 Ma,为燕山期侵入。

栗园地区基岩储集空间主要为蔡家凹组(Pt2c)大理岩内缝洞。根据钻井层位标定在三维地震资料解释蔡家凹组顶面构造,认为栗园地区蔡家凹组基岩顶面为鼻状构造形态,构造长约为10 km,宽约为5 km,面积约为50 km2,轴向近南北向,向凹陷中倾没。构造隆起幅度上大下小,浅层接近1 000 m,在深层约为260 m;鼻状构造两翼倾角差异明显,东部较陡达45°,西部较缓为40°,核部倾角55°~63°(图2)。

2 基岩油藏基本特征

2.1 油源条件

基岩本身不具有生烃能力,其储集的油气来源于毗邻生烃洼陷的富有机质泥页岩中(黄第藩等,2005)。栗园地区紧邻安棚-安店深凹区,沉积了巨厚的深湖-半深湖相古近系核桃园组,为纹层发育的褐色、褐灰色及黑色页岩,最厚达3 000 m,分布面积达640 km2;烃源岩母质类型好,有机质丰度高,生烃条件优越,为基岩油气藏的形成提供了坚实物质基础。

通过对泌301 井基岩原油的油源对比分析,认为原油显示了高成熟特征,其甾烷分布呈高熟型,具有“低伽马蜡烷含量、高三环萜烷及相对高的Ts/(Ts+Tm)值”的特征,与核桃园组核三段Ⅳ砂组原油特征一致,进一步证明了基岩油气来源于核桃园组核三段(图3)。

图3 泌301 基岩与赵43 井、泌255 井H3Ⅳ砂组原油的甾萜烷分布特征图Fig.3 Distribution characteristics of steranes in B301 bedrock and H3Ⅳ sand formation crude oil of Z43 and B255 wells

2.2 储层特征

2.2.1 基岩储层裂缝特征

栗园地区基岩油藏主要储集空间为基岩缝洞,是前白垩纪碰撞造山期挤压构造裂缝、晚白垩世基岩风化缝洞和新生代以来伸展构造裂缝的综合体;以构造裂缝为主,还包括非构造片理缝以及微裂缝、溶蚀洞和晶间隙等。

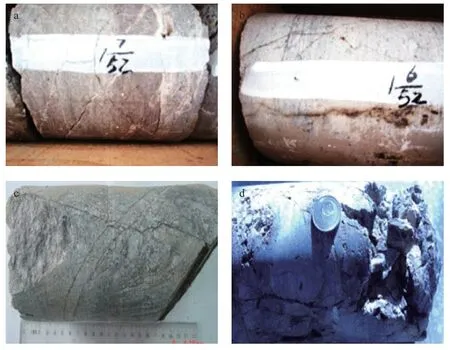

受北西西向和北东向基底断裂影响,基岩裂缝以340°~350°和55°两组裂缝最为发育。裂缝性质以剪切缝为主,约占90%;张性缝较少,约占10%;倾角大多在70°以上(图4);构造裂缝发育强度与地层时代、基岩坚硬程度、发育构造部位等均有关。地层或岩层时代越老,裂缝越发育。同时期地层或岩层中,块状岩石比片状、片麻状岩石裂隙发育;块状岩石中较软岩石比较硬岩石裂缝密度高,但延伸短、产状不稳定。基岩岩性不同,裂缝发育程度有所差异,据钻井岩心观察,大理岩裂缝密度大于27 条/m,花岗岩裂缝密度为25 条/m,细碧岩裂缝密度为15 条/m,片岩仅为2 条/m。同时期同岩性地层,裂缝在断裂附近、褶皱轴部及倾没端相对更为发育(朱伟鸿,2016)。

图4 泌阳凹陷基岩岩心裂缝特征图Fig.4 Fracture characteristics of bedrock core in Biyang depression

构造缝通常直立、平行或低角度斜交岩心轴,普遍充填、半充填矿物质,张开缝少见;片理缝通常陡倾,很少充填。早期构造缝多为方解石、石英、黄铁矿、绿泥石等全充填;晚期构造缝充填程度低,多为方解石半充填或无充填物(图4)。

由此可见,栗园地区蔡家凹组发育时代早,经历多期构造运动影响,位于唐河-栗园断裂和栗园-泌阳断裂交汇处,且位于基岩鼻状构造轴部;岩性以大理岩为主,易发生破裂;多种因素决定其应为泌阳凹陷基岩油藏主要储集层。现阶段钻遇基岩的探井油气显示和油气分布也多集中于蔡家凹组(图5)。

图5 泌阳凹陷栗园区块基岩油藏储层柱状图Fig.5 Histogram of bedrock reservoir in Liyuan block,Biyang depression

2.2.2 基岩储层物性特征

根据栗园地区及周缘部分基岩岩心物性数据分析可知,大理岩孔隙度最高,大多为0.38%~9.34%,平均为5.14%;其次是花岗岩孔隙度为0.35%~6.41%,平均为2.5%;辉绿岩孔隙度为0.25%~1.45%,平均为0.65%;片岩孔隙度最小,大多为0.30%~0.93%,平均为0.52%。各类岩层渗透率大多小于1 mD,仅个别样品最大值达2.14 mD。但由于取心样品裂缝不发育,实际地下基岩孔渗物性应优于上述实验结论。

基岩内的构造缝和溶蚀孔洞对渗透率影响也有不同。发育构造微裂缝的岩心样品,渗透率较高;而溶蚀孔洞发育的岩心样品,孔隙度虽较高,渗透率反而较低。

2.3 保存条件

基岩油气藏能否形成,封闭条件的好坏是关键问题之一,而决定封闭条件的关键因素是东南部边界断裂的活动特征、基岩水动力条件及基岩上覆有无一定厚度的泥岩或上覆的砂砾岩层有无封盖能力。

2.3.1 基岩内幕盖层

根据钻井揭示基岩岩性,蔡家凹组中下部为大理岩,上部及上覆孤山头组岩性主要为片岩。根据岩心物性资料,片岩在各类基岩岩性中构造裂缝最不发育,仅为2 条/m,且孔隙度也最小,仅为0.30%~0.93%,平均为0.52%,具备为其下大理岩储层封盖的能力。

2.3.2 基岩上覆沉积盖层封闭能力

栗园地区沉积地层为新生界砂、砾岩与泥岩互层。其中,泥质岩类+泥质白云岩类累计厚度一般大于500 m,占总岩类30%~40%,单层泥岩厚度一般为3~6 m,该地区除核桃园组内有自生自储式油藏外,新近系未见油气显示,说明盖层封闭性良好。

2.3.3 断层封闭

廖庄组沉积期后,泌阳凹陷由断陷向坳陷转化,断裂活动减弱。栗园地区边界断裂由张扭性质反转为压扭性质,断层封闭,对油气起遮挡作用。这从东南缘油苗终止于廖庄组砂岩得到佐证。

2.3.4 水文地质条件

基岩内水动力可分为活跃区、过渡区和稳定区3个区。栗园地区为古地貌低洼带,基岩埋藏深度较大,在2 000 m 以下,是水动力环境相对稳定区,有利于油气聚集和保存(程学峰,2006)。

2.4 圈闭特征

根据地震解释及钻井资料,认为泌阳凹陷南部陡坡带基岩断块存在4 种基本样式:①简单断裂、风化壳不发育式,分布于杨桥以东和东缘断裂带,断层单一,破碎带不发育。②转换带破碎断块式,分布于平氏一带,在2 条断层之间,断裂破碎严重。③多级断裂之间破碎断块式,分布于平氏东西两侧。④基岩内复杂断层切割断块式,分布在栗园一带,顶部断块破碎较轻,只发育风化壳,下部靠近新生代地层的断块破碎严重,而远离新生代地层的断块破碎较轻,有可能形成山内断块圈闭(图6)。

图6 基岩潜山样式图Fig.6 bedrock buried hill style

栗园地区基岩圈闭为第四种模式,即蔡家凹组以糜棱岩化大理岩为主,小段夹片麻岩和片岩,构造缝和溶蚀孔洞比较发育,可作为油气储层;内部片岩夹层则是局部盖层;其上的孤山头组以浅灰色片岩、斜长角闪片麻岩和斜长角闪岩为主,裂缝和孔隙不发育,可作为区域盖层;边界断裂在廖庄组沉积后呈压扭封闭状态,与上覆泥岩和断层泥共同构成了栗园地区基岩屋脊式断块圈闭条件。

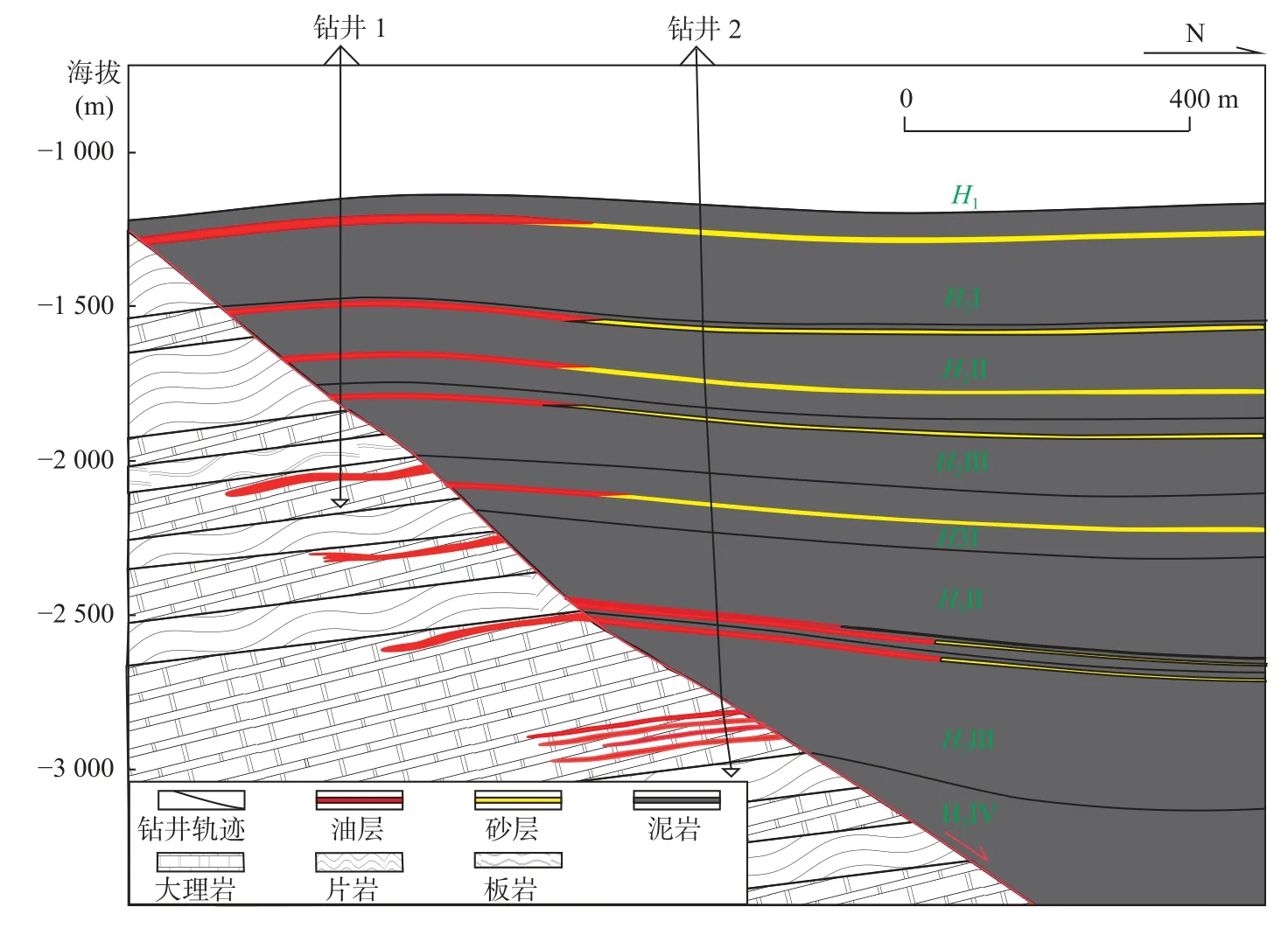

3 基岩油藏油气成藏模式

栗园地区基岩油藏属于以块状大理岩为储集空间的断层-岩性油藏,多种油气成藏作用共同控制了基岩油藏的成藏过程和富集规律。华北板块和扬子板块的多期碰撞拼合及晚白垩世以来泌阳凹陷成盆期的多个伸展-聚敛构造旋回,使泌阳凹陷基底受多次构造运动影响,构造裂缝发育,形成非均质性较强但具有较好储集能力的大理石基岩储层。栗园地区毗邻的安棚-安店深凹区,沉积了巨厚的核桃园组泥页岩层,埋藏深,是泌阳凹陷的生烃中心。核三上段烃源岩在核二段沉积期开始时即进入生油门限,廖庄组沉积期进入生油高峰阶段。核三段沉积期沿栗园地区边界断裂向凹陷方向发育的一系列小型近岸水下扇砂体,与该时期呈张扭性质的犁式边界断裂配置形成的断层-砂体复合输导体系,沿单斜构造背景将油气由深凹区运移至蔡家凹组大理岩基岩中。廖庄组末期,受区域构造运动影响,泌阳凹陷由断陷向坳陷转化,边界断裂由开启型张性断裂变为具封闭性的压性断裂。大理岩上覆的片岩、压性边界断裂内的断层泥、断裂上盘的泥岩和白云岩及稳定的基岩内幕水动力条件,共同构成了基岩的封盖条件(图7)。

图7 泌阳凹陷栗园地区基岩油藏成藏模式图Fig.7 Reservoir forming model of bedrock reservoir in Liyuan area,Biyang depression

4 结论

(1)泌阳凹陷发育北西向基底断裂将凹陷基底切割为北西-南东走向的基岩构造岩相带。栗园地区基岩地层自下而上为中元古界大河群彭家寨组、蔡家凹组、孤山头组,上元古界信阳群龟山组、南湾组。

(2)栗园地区蔡家凹组大理岩基岩位于基底构造轴部,受边界大断裂影响,发育高角度剪切构造缝和溶蚀孔洞,孔渗性能好,是凹陷主要基岩储层。

(3)深凹区核桃园组油气在单斜背景下沿边界断裂-近岸水下扇砂体复合输导跨断层至蔡家凹组大理岩,在稳定基岩水动力条件及上覆片岩、断层泥、上盘泥岩和白云岩共同作用下封盖,是栗园地区基岩油藏成藏主要模式。