公共外交视域中的中日青年交流评析

——以“中日青年友好交流项目”为中心

2023-10-11师艳荣

师艳荣

内容提要:中日青年交流作为公共外交的重要组成部分,始终发挥着助推中日关系发展的桥梁作用。中日两国为纪念缔结《中日和平友好条约》实施的“中日青年友好交流项目”,自1979 年启动以来已持续开展44 届,形成常态化的交流机制和稳定的交流模式。作为中日邦交正常化之后首个政府间青年交流项目,在公共外交和培养青年人才方面很有成效,增进了两国青年的沟通互信,提升了中日青年的跨文化交流能力及社会奉献意识。受近年中日关系下行态势和新冠疫情等因素影响,虽然该项目的交流规模有所萎缩,交流模式也由线下转为线上,但交流始终持续。面对中日关系现状,强化青年交流既是开展公共外交的战略需求,也是两国青年的现实需要。未来应不断创新交流模式,扩大交流规模,使青年交流更好地发挥公共外交功能。

青年国际交流是公共外交的重要组成部分,也是各国青年间促进相互理解、提升相互认知的有效途径。二战后很长一段时间内,在中日关系仍处于低谷期时,青年交流曾发挥了助推中日关系发展的作用。1972年中日邦交正常化以来,青年交流受到两国政府高度重视和大力支持,迎来蓬勃发展的繁荣期,逐渐形成了多渠道、多领域、多层次的交流格局。在众多中日青年交流活动中,1979年启动的“中日青年友好交流项目”具有重要而独特的历史地位。该项目是为纪念《中日和平友好条约》缔结,由中日两国政府共同实施的,也是中日恢复邦交后开启的首个政府间青年交流项目。迄今为止,该项目已持续开展44 届。2023 年是《中日和平友好条约》缔结45 周年,在这一重要历史节点,回顾中日青年交流的发展历程,分析“中日青年友好交流项目”的实施机制、发展特征及成效,展望发展前景,有助于更深入地认识中日青年交流的历史意义和现实价值。

一、公共外交与中日青年交流

公共外交是国家总体外交的重要组成部分,也是促进国际关系、提升本国国际影响力的重要战略选择。其实施主体除了一国政府外,还包括社会组织、企业、媒体、个人等非政府行为体,其受众则是包含公职人员在内的所有外国公众。其中,以青年为对象开展的国际交流属于青年公共外交范畴,是公共外交的重要领域和实践。

青年交流是中日公共外交的最重要层面。回顾历史,以人员与文化交流为主的青年交流,在战后以来的中日关系发展史上一直发挥着举足轻重的作用。1956年,日本最大青年团体“日本青年团协议会”派出第一批访华团,翻开了第二次世界大战后中日青年友好交流的第一页。从那时起,无论中日关系如何变化,两国青年之间的交流从未间断。1965 年,450 余名日本青年不顾日本反华势力的阻挠,接受中国邀请参加了“中日青年友好大联欢”,开创了中日民间外交的新局面。这是二战后中日关系发展历程中值得浓墨重彩描绘的重要活动,为二战后一直处于不正常状态的中日关系在1972 年实现邦交正常化起到了积极的推动作用。①参见刘德有:《加强青年交流 促进中日友好》,《日本学刊》2022 年第4 期,第5页。中日恢复邦交后,两国官民结合的青年交流活动蓬勃开展。

1984 年,为加深两国青年之间的了解,增进友谊,中国邀请3000 名日本青年访华。访华的日本青年参加了新中国成立35 周年庆典,参观了故宫等名胜古迹,访问了北京、上海、南京、西安等城市,还受到中国领导人的亲切接见。这3000 人中至少有1/3 后来担任了日本各级日中友协的负责人。1985 年,500 名中国青年组成“友好之船”代表团回访了日本,将中日青年交流推向高潮。此后很长一段时间内,中日青年交流一直保持着平稳发展的良好态势。

21世纪初,国际局势动荡不安,中日关系也因日本政要参拜靖国神社和发表歪曲历史言论而出现倒退。尤其是2010 年以后,中日国力发生逆转,战略竞争加剧。2010 年的钓鱼岛撞船事件和2012 年日本将钓鱼岛“国有化”事件使中日关系跌入谷底。但青年交流始终受到中日两国高度重视,各类研学旅行、交流互访活动丰富多彩。仅在“中日青少年友好交流年”(2008 年)和“中日青少年交流促进年”(2019 年)期间,就有300多个青少年交流项目在两国之间开展。

经过半个多世纪的积累和沉淀,中日青年交流已形成多渠道、多领域、多层次的交流格局。包括中央政府与地方政府、民间团体、媒体、企事业单位等多种交流渠道;交流议题涵盖政治、经济、文化、教育、科技、艺术、体育等各个领域;交流层次广及青年领导人、公职人员、企业家、学者、大学生等各行各业的青年。这种全方位交流格局强化了青年交流的公共外交功能,很多参与交流的青年成为中日友好交往的骨干力量,推动中日关系不断向前发展。

二、“中日青年友好交流项目”的实施机制与发展特征

“中日青年友好交流项目”是中日青年交流活动的重要组成部分,也是中日公共外交的实践范例。作为中日政府间开展的双向交流项目,项目的实施,包括双方代表团成员的招募选拔、培训研修及具体日程安排等都有着严格的标准和流程。该项目自1979 年启动以来,在中日两国政府的推动下,形成了常态化的交流机制和稳定的交流模式。

(一)实施机制

“中日青年友好交流项目”的实施有着特殊的历史背景。1978 年《中日和平友好条约》签订,和平友好成为两国关系发展的主旋律。1979 年,为纪念该条约的缔结,中日两国政府共同主导的“中日青年友好交流项目”正式启动,该项目旨在通过交流促进中日青年的相互理解和友谊,开阔青年人的国际视野,为两国培养具有国际意识且能够积极参与社会贡献活动的人才。

“中日青年友好交流项目”是中日两国政府共同实施的高级别青年交流项目,由中央直属机构承办,地方政府及相关企事业单位、地方团体等协助实施。中国的主办方为中华全国青年联合会(简称全国青联),目前的承办方是中国国际青年交流中心①中国国际青年交流中心是共青团中央、全国青联开展国际青年交流与合作的专门职能机构,成立于2004 年,由中日青年交流中心(成立于1985 年)和中国青年国际人才交流中心(成立于1993年)组成。“中日青年友好交流项目”从2018年开始由该中心负责承办,在此之前由共青团中央全权负责。。日本由内阁府主导,青少年国际交流推进中心②日本青少年国际交流推进中心成立于1994年4月,隶属于日本内阁府,主要职责是协助内阁府开展青年国际交流活动,“中日青年友好交流项目”是其承办的青年国际交流活动之一。承办。该项目既是全国青联对日青年交流的品牌项目,也是日本内阁府开展的各种青年国际交流活动中仅有的两项双边青年交流项目之一(另一项是“日韩青年友好交流项目”),其重要地位不言而喻。

“中日青年友好交流项目”是双向交流项目。两国以互派青年代表团的方式,通过青年研讨、参观访问及家庭寄宿活动等模式,与当地青年开展文化交流。中日政府各自选拔青年代表组成代表团,就互访日程安排、到访城市、交流内容等具体事宜相互协商,共同确定方案。以日本为例,其访华青年团活动实施的具体流程为:内阁府官网发布招募通知③招募通知中,包括项目概况、招募要领、实施时间、应招资格等招募信息,进行公开招募和选拔。→选拔青年代表→集中培训→访华→回国后召开成果汇报会→参加同窗会或“事后活动组织”④“事后活动组织”是日本内阁府青年国际交流活动的重要组成部分,成员全部由参加过内阁府青年国际交流活动的青年组成。。一般情况下,每年年初(2—4 月),日本内阁府在官网上发布招募信息,应招者向各都道府县的青年国际交流主管部门或全国性青少年团体提交申请书、推荐信、健康诊断等证明材料,参加第一次选拔,合格者被推荐给内阁府。然后由内阁府进行第二次选拔(5—6月),合格者在参加集中培训(6—9 月)后作为代表团成员访华。

日本青年代表团访华回国后,在召开成果汇报会的同时,全员加入“事后活动组织”——日本青年国际交流机构①日本青年国际交流机构成立于1985年,是日本内阁府青年国际交流活动的“事后活动组织”,主要活动包括接收外国青年、承接家庭寄宿、协助内阁府和地方政府开展青年国际交流活动等,具有很强的影响力。。内阁府与日本青年国际交流机构是协作关系,前者为后者培养人才,并支持其开展各种社会活动;后者则成为内阁府青年国际交流事业的协作者,其会员成为参与国际交流活动和社会贡献活动的主力。参加“中日青年友好交流项目”的青年以日本青年国际交流机构为平台,充分利用在交流活动中获得的知识、经验及关系网络,活跃在地方、职场、学校或青少年团体等社会各个领域,积极参与各种形式的国际交流、青少年活动等社会贡献活动,将交流成果推广至社会生活的各个领域。

(二)发展特征

“中日青年友好交流项目”是两国持续性青年交流活动的典范,其发展特征主要表现在以下两个方面。

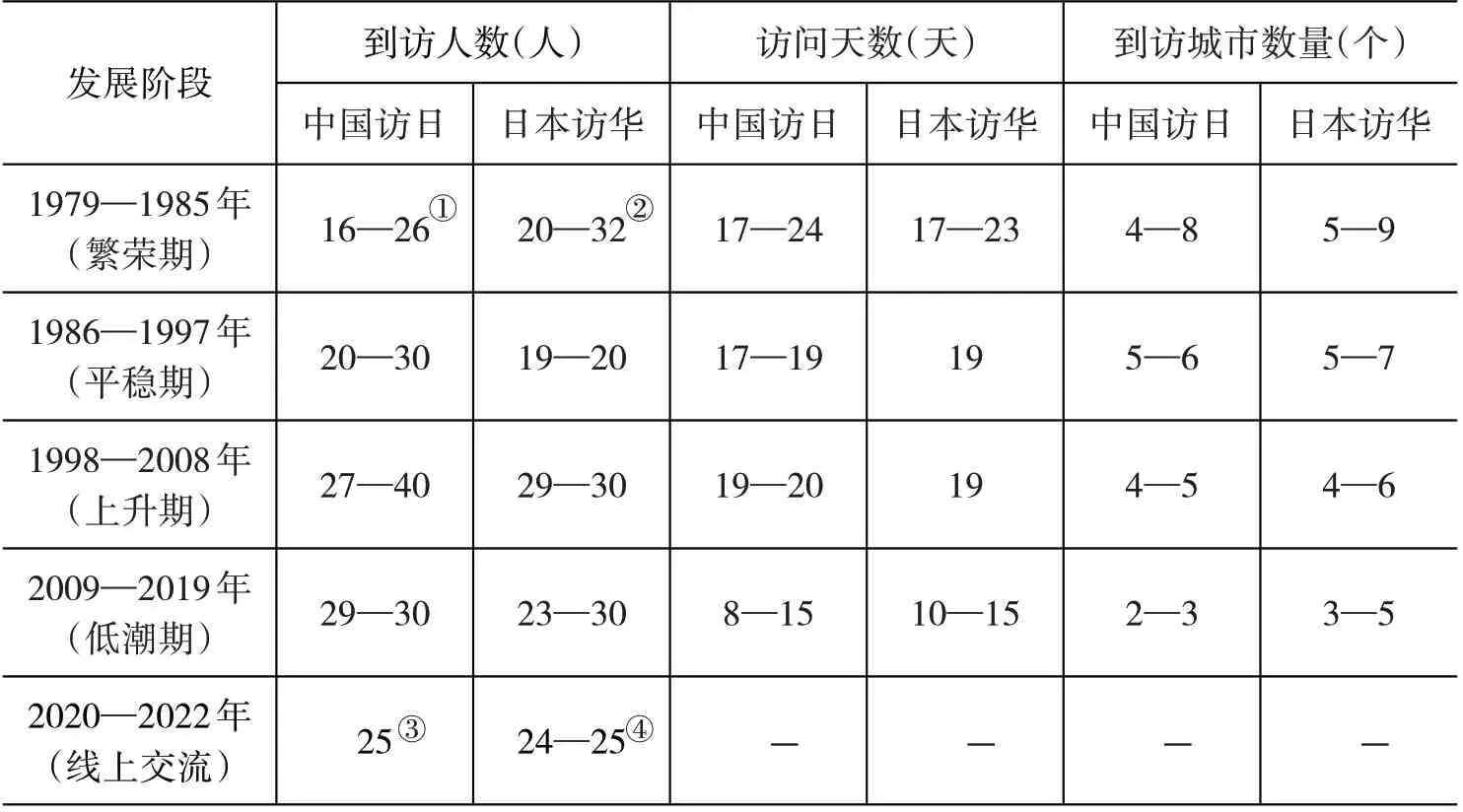

第一,常态化的交流机制。迄今为止,“中日青年友好交流项目”已持续开展44届,其中第1—41届(1979—2019年)采取的是两国互派青年代表团的线下交流方式;第42—44 届(2020—2022 年)受新冠疫情影响改为线上交流。该项目在发展过程中形成常态化交流机制,大体经历了繁荣期、平稳期、上升期、低潮期等发展阶段(见下表)。

这种长效机制的建立既得益于项目启动之初良好的中日关系,更得益于中日两国政府在项目的定位、日程安排、经费等各个方面提供的制度支持和政策保障。该项目启动之时,良好的中日政治外交关系为其提供了极高保障和最基础的支持。作为中日两国政府主导的双向交流项目,无论是代表团成员的层次,还是交流日程的设定,处处体现出高规格和高级别的定位。如由在任或退休的厅局级官员、团体负责人、教授等出任团长,选拔优秀青年组建代表团②参与该项目的中日青年均是各行各业的优秀代表。中方代表团成员有大学生、青年企业家、青年联合会干部、非营利活动团体干部、企业经营者、媒体工作者等;日方代表主要由日本名牌大学在校大学生及各行各业优秀青年代表组成。,拜会中央政府主管机构、协助项目实施的地方行政机构及使馆相关人员,参访首都及各重要城市等。此外,双方约定活动经费由接待国全额负担,为项目的顺利实施提供了经费保障。

1979 年,“中日青年友好交流项目”开启的首次互访活动引起两国高度关注,两国青年代表团在各地受到热烈欢迎,为项目的持续开展奠定了良好基础。此后,无论中日政治关系遇到怎样的挫折与困境,在完善的实施机制推动下,该项目始终保持了常态化发展态势。特别是近年来因中日关系困境导致很多交流项目被迫中止,但“中日青年友好交流项目”始终保持正常开展。正如2018 年第40 届日本青年代表团访华期间,共青团中央书记处书记、全国青联负责人李柯勇所言:“全国青联与日本内阁府的交流项目,持续举办近40 年,为中日友好事业培养了重要的接续力量。特别是,在中日关系困难时期,青年交流始终保持一定的规模和频次,维持了稳定的交流渠道,对改善和促进中日关系发挥了特殊的作用。”①《中日友好代代相传——日本内阁府青年代表团满载而归》,中国国际青年交流中心网站,2018 年11 月13 日,http://www.ciyec.org.cn/2018/11/13/c_156007.htm [2023-07-01]。2020 年以来,新冠疫情也没有阻断两国青年的交流,该项目由线下转为线上,通过互联网保持交流、分享经验,为传统友谊谱写了新篇章。

第二,稳定的交流模式。为增进中日青年相互理解和友好,“中日青年友好交流项目”通过青年研讨、参观访问及家庭寄宿等交流模式与当地青年进行广泛的对话与深入的交流。其中,青年研讨是实现中日青年间跨文化交流的重要方式之一。两国青年围绕特定主题开展讨论,阐述自己的观点,聆听对方的见解,通过探讨实现跨文化交流。如2017 年第39 届日本青年代表团访华期间,围绕“志愿服务”和“创业”主题,访华日本青年分别与北京大学、中山大学的学生及贵州省青年联合会代表进行了充分研讨,相互介绍了本国的志愿服务和创业现状,并就异同点交换了意见。②青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2017—第39回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、平成29年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/s3-2.pdf[2023-06-27]。

参观访问也是青年交流的重要模式之一。每届活动都会根据主题需求,按照事前安排参访首都及各地方城市的古迹、产业、教育、文化、福利等各领域设施,让中日青年体验异国文化的同时,更深入地了解对方的社会发展现状,达到互学互鉴、共同成长的效果。而且,参访地及参访企业的选择紧跟时代发展步伐,契合社会需求。如1981 年的中国访日青年代表团除了参访教育文化设施外,重点考察了日本的服务业。这与当时中国改革开放之初,服务业刚刚起步,需要借鉴日本发展经验的社会需求紧密相关。近年来,信息化、数字化、智能化等逐渐成为中日青年关注的重点,而就业、老龄化、环保等议题也逐渐成为青年研讨的主题。该项目参访城市及企业的选择充分考虑了上述因素,并得到中日青年的一致好评。此外,为让中日青年更好地体验对方的家庭生活及文化,家庭寄宿活动也成为该项目的常规交流内容。通过入住寄宿家庭,与同龄人及其家庭共同生活,体验饮食、文化的差异,切身感受对方的普通家庭生活,进一步深化对彼此国家的认知。

综上所述,“中日青年友好交流项目”在常态化交流机制保障下,通过交流座谈、参观访问、家庭寄宿等方式促进了人员和文化交流,为中日青年搭建了相互学习与交流的平台。

三、“中日青年友好交流项目”的效果评价

“中日青年友好交流项目”经过近半个世纪的发展,成效突出。截至2022年,两国各有超过千名青年参与过该项目。在线下互访中,中方已接待1068 名日本青年,同时派遣了1113 名各界青年代表访日。①青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2019—第41回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、令和元年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/41/s4.pdf[2023-06-26]。如果加上2020—2022年间参加线上交流的149名中日青年(日本青年74人,中国青年75 人),共有2330 名中日青年直接参与了该项目。②『内閣府青年国際交流事業報告書(2020—2022 年度)』、内閣府、令和4年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/index.html[2023-06-26]。日本的问卷调查结果显示,参加该项目的中日青年均给予了很高评价。如针对2019 年第41届“中日青年友好交流项目”的调查显示,在1—5(由低到高)的评价等级中,参加该项目的97%的日本青年均给出了4 级以上评价,而所有参加该项目的中国青年都给出了4 级以上的评价,其中93%的人选择了最高的5级评价。③同①。

该项目不仅得到了中日青年的高度认可,而且在公共外交和青年人才培养方面取得了一定成效。

(一)公共外交成效显著,增进了中日青年间的沟通互信

“中日青年友好交流项目”作为中日文化交流平台,在推动中日公共外交发展方面发挥着重要作用,也取得了显著成效。中日青年通过参加各种交流活动,对彼此国家的政治、经济、文化等有了更深入的了解,增进了两国青年间的沟通互信。

2019 年第41 届“中日青年友好交流项目”的效果调查①为调查该项目的实施效果,日本以参加该项目的中日青年为对象开展了问卷调查。结果显示,该项目在公共外交领域的成效主要表现为:第一,促进了中日青年间的相互理解。针对“通过参加这个活动,你认为加深了与中国人(日本人)的相互理解吗?”的提问中,在1—5(由低到高)的评价等级中,91%的受访日本青年和86%的受访中国青年给出了4 级以上的评价。第二,深化了中日友好关系。针对“通过参加这个活动,你认为深化了与中国人(日本人)的友好关系吗?”的提问中,在1—5(由低到高)的评价等级中,受访日本青年全部给出了4 级以上的评价,其中70%选择了5 级的最高评价,而93%的受访中国青年选择了4 级以上的评价。②青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2019—第41回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、令和元年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/41/s4.pdf[2023-06-26]。可以说,该项目在增进中日青年相互理解,促进中日友好方面起到了积极作用。第三,加深了两国青年对彼此国家的了解。针对“参加该项目取得了怎样的成果?”的提问,29名中国青年中有27名选择“深化了对日本社会和文化的理解”③同上。。

日本青年的对华认知也因参加该项目而发生了改变。这一点从参加2017年“中日青年友好交流项目”的日本青年的报告中可见,日本青年的对华认知更趋全面和客观。如日本青年A 表示,对中国的印象超出了以往的想象,深切感受到中国的高速发展不仅得益于充裕的劳动力,也有技术层面的支撑和引领,中国产业技术高超且发展势头强劲。日本青年B 通过参加交流活动,亲身体验了中国发展速度之快,改变了对中国的偏见和误解,能够更加客观、中立地理解中国:在政治层面,能更真切地感受到中国政治体系具有在决策上更高效等优势;在经济层面,通过围绕“创业”这一主题开展的深入讨论和调查,深切感受到中国拥有更宽松的创业环境,而电子支付等新技术在中国更容易被接受;在文化层面,通过与寄宿家庭中同龄大学生的交流讨论,发现中日大学生有很多共同话题。①青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2017—第39回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、平成29年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/s3-2.pdf[2023-06-27]。

除直接参加交流的青年外,“中日青年友好交流项目”还带动包括家庭寄宿、访问设施及访问地青年等在内的更多人员间接参与到国际交流活动中,其辐射效果显著。实践证明,通过青年交流建立的友谊,为中日关系发展提供了良好的民意基础,很多参与交流的中日青年已成为推动中日友好关系发展的中坚力量。

(二)青年人才培养成效突出,提升了中日青年的跨文化交流能力及社会奉献意识

青年国际交流让青年参与各种形式的交流活动,培养他们各种实践能力,开阔其视野,使其未来可担当起国家社会、政治和外交等方面重任。②参见郑伟:《试论青年外交的内涵、分类及其特征》,《中国青年研究》2009年第2期,第58页。“中日青年友好交流项目”促进了中日青年间的相互理解和友好,拓展了两国青年的国际视野,提高了他们的沟通和跨文化交流能力,培养了具有国际视野和积极参与社会活动的人才。

参加该项目的中日青年非常认可该项目对自身成长的积极作用。2019 年第41 届“中日青年友好交流项目”效果调查结果显示,针对“你觉得参加这个项目对你的将来有用吗?”的提问中,在1—5(由低到高)的评价等级中,参加交流的所有日本青年都给出了4 级以上的评价,92%的受访中国青年给出了4 级以上的评价。③青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2019—第41回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、令和元年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/41/s4.pdf[2023-06-26]。而专门针对日本青年的调查结果显示,日本青年的个人能力和参与社会贡献活动的热情都有了明显提升。对于参加该项目的日本青年在活动开始前培训和回国后研修时的能力变化,其交流能力、多文化适应能力、挑战精神、解决问题的能力、策划能力、管理能力都得到了提升,其中提升幅度最大的是解决问题的能力、策划能力,其次是对多文化的适应能力。而针对“通过参加此项交流活动,想参加社会贡献活动吗?”的提问中,83%的受访日本青年给出了4 级以上的评价。①青少年国際交流推進センター編集『内閣府青年国際交流事業報告書2019—第41回日本·中国青年親善交流事業』、内閣府、令和元年、https://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/jigyou_houkoku/pdf/china/41/s4.pdf[2023-06-26]。综上所述,中日青年通过参加相关活动,开阔了视野,增长了见识,增强了获得感,提高了个人能力和社会奉献意识。

近年来,随着中日关系困境的加剧及疫情因素的影响,“中日青年友好交流项目”的规模有所萎缩。该项目在启动之初,计划选拔中日两国青年各30 名组成代表团,互派到对方国家进行为期15 天的交流。截至2008年,发展态势一直比较稳定。但2010 年中国GDP 超过日本成为全球第二,国力对比的逆转使得日本对华战略竞争加剧,加之两国固有结构性矛盾,特别是在美国因素干扰下,中日政治关系恶化,中国被迫中止了部分对日政府间和民间交流活动。在此背景下,“中日青年友好交流项目”不可避免地受到波及。2012 年和2016 年,中国不得不两次中断向日方派遣青年代表团。从表1 可以看出,中日青年代表团互访人数虽然波动不大,基本保持在30 人上下,但访问天数和到访城市数量却呈现不断减少之势。2013年,两国青年代表团互访天数减至历史最低,分别为8天和10天。此后的2014—2019 年,双方互访时间均为12 天,访问天数的减少直接影响到访城市的数量,中国青年代表团访问日本城市的数量从最初的4—8 个城市,逐渐减少到2—3 个,而日本青年代表团访问中国城市的数量从最多时的5—9个减少至3—5个,项目发展规模整体呈萎缩之势。

表1 参加“中日青年友好交流项目”的中日青年代表团互访情况

四、中日青年交流的发展前景

中日青年交流有着良好的历史传统和现实基础,取得的成绩有目共睹。它不仅促进了文化传播,改变了中日两国青年对彼此的认知,而且很多参与者成为促进中日民间交流的文化使者或从事中日友好事业的实践者。近年来,在美国对华战略竞争加剧、中日关系陷入困局的形势下,如何扩大交流,促进民心相通,成为中日关系发展的重中之重。中日青年交流因此比以往任何时候更受关注,发展前景可期。

第一,战略需求。青年交流在二战后的中日友好交流史上占有重要地位,从中日复交前的两国青年民间交流,到中日邦交正常化后两国政府主导的青年交流,中日青年交流机制不断成熟并得到巩固。历史发展证明,青年的持续性友好是中日关系发展的重要基础。当前,虽然中日关系面临困难和挑战,但并未对两国青年的友好交流产生决定性影响。在中日关系深陷困境的背景下,两国领导人也都多次谈到青年交流的重要性。

2015 年5 月,习近平主席在中日友好交流大会上强调:“中日友好的根基在民间,中日关系前途掌握在两国人民手里。越是两国关系发展不顺时,越需要两国各界人士积极作为,越需要双方加强民间交流,为两国关系改善发展创造条件和环境。”“中国政府支持两国民间交流,鼓励两国各界人士特别是年轻一代踊跃投身中日友好事业,在交流合作中增进理解、建立互信、发展友谊。”①习近平:《在中日友好交流大会上的讲话》,《人民日报》2015年5月24日,第2版。2019 年6 月,习近平主席在给“熊猫杯”征文大赛获奖日本青年中岛大地的复信中指出:“中日是一衣带水的近邻,两国友好的根基在民间,两国人民友好的未来寄望于青年一代。希望中日两国青年加强交流互鉴、增进相互理解、发展长久友谊,为开创两国关系更加美好的明天作出积极贡献。”②《习近平给“熊猫杯”征文大赛获奖的日本青年复信》,《人民日报》2019 年6 月27日,第1版。开展中日青年交流已成为中日领导人的共识。2019年6月27日,中日领导人在大阪会晤时达成十项共识,其中提到:“两国领导人同意,积极开展中日民间友好交流,增进相互理解,促进民心相通。双方要以今年‘中日青少年交流促进年’为契机,积极开展修学旅行等内容丰富、形式多样的互访交流活动,广泛播撒友好种子。”③《习近平会见安倍晋三中日双方达成十点共识》,《人民日报海外版》2019 年6 月28日第2版。2021 年10 月25 日,在第17 届“北京-东京论坛”开幕式致辞中,国务委员兼外交部长王毅表示,中日双方应着眼长远,持之以恒推进青少年交流,培养中日友好事业的接班人。日方也表示,面向未来构筑具有建设性的、稳定的日中关系,继续日中间的人员往来,特别是青少年交流,有着重要意义。展望后疫情时代,要积极着手重启两国青少年交流的准备工作。①参见马子倩:《如何构建契合新时代要求的中日关系——面向未来两国青年肩负重任》,《中国青年报》2021年10月28日,第9版。中日两国对青年交流赋予了很高的定位和期待,强化青年交流符合两国深化公共外交的战略需求。

第二,民意基础。国之交在于民相亲,增进“民相亲”是公共外交的宗旨。近年来,受新冠疫情影响,中日两国面对面的交流活动骤减,中日民众相互好感度整体下滑。相较之下,两国青年对彼此国家的好感度一直比较乐观。2022 年,第18 次中日关系舆论调查显示,28.4%的中国青年受访者认为中日关系会“变好”或“相对变好”。②参见李一凡:《强化青年交流,为中日友好事业持续注入青春活力》,今日中国网站,2023 年1 月10 日,http://www.chinatoday.com.cn/zw2018/bktg/202301/t20230110_800318103.html[2023-07-01]。日本内阁府2022 年的调查结果显示,18—29 岁青年人对中国的好感度明显高于其他年龄段。相较于17.8%的日本民众对华好感度,18—29岁日本青年对华抱有好感的比重最高,达到了28%。另外,15.3%的日本青年(18—29 岁)认为中日关系“好”或“较好”(日本国民全部受访者为11%),84.7%的日本青年(18—29岁)认为中日关系“重要”或“较为重要”(日本民众全部受访者为73.5%)。③同①。可以说,中日青年对彼此好感度及对未来中日关系的积极态度,为中日青年交流乃至中日关系的长期向好发展奠定了良好的民意基础。

第三,现实需要。2022年召开的第18届“北京-东京论坛”18年来首次以“立足青年视角,思考中日关系未来”为题专设“青年论坛”。论坛中,中日双方青年都谈到了交流的重要性。日本青年指出,日本对中国的理解是不全面的,90%的日本年轻人没去过中国,他们接触到的有关中国的报道,大部分是负面的、碎片化的,无疑加剧了日本人对中国的误解。他们认为,通过交流,可以让日本青年感受到真实、生动的中国社会,让日本青年更加全面、客观、理性地认识中国。参加论坛的中日青年就如何推进中日关系、促进两国交流,提出了很多有价值的建议,表达了增强中日交流的意愿。另据2021年开展的“熊猫杯”④指创办于2014年的“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛。青年交流问卷调查结果显示,“多数日本青年有与中国青年交流的意愿,希望通过增加留学、修学旅行互访、文化交流的机会,深化两国青少年交流”。①参见张冠楠:《疫情难阻日本青年了解中国的热情》,《光明日报》2021年11月25日,第15版。中日青年的交流需求和意愿,将助力青年交流迈上新阶段。

五、结语

中日友好的根基在民间,未来在青年。中日青年承载着两国关系的未来,更肩负着两国友好的使命。他们既是建构未来中日关系的参与者,也是未来引领两国关系走向的生力军。青年交流作为两国开展公共外交的重要支撑,在塑造国家形象、改善中日关系中发挥着重要作用。

世界正处于百年未有之大变局,中日政治关系紧张和互信降低,有悖和平发展、合作共赢的时代潮流,构建契合新时代要求的建设性稳定的中日关系,应注重从公共外交中寻找突破口,强化中日青年交流,为中日关系重回正轨发挥积极作用。《第18 届“北京-东京论坛”和平合作宣言》明确表示,面对历史性困局,更需要保持并加强民间交流。在中日关系面临困境的时候,青年交流或许能够成为打开民间外交新局面的突破口。②参见李一凡:《强化青年交流,为中日友好事业持续注入青春活力》,今日中国网站,2023 年1 月10 日,http://www.chinatoday.com.cn/zw2018/bktg/202301/t20230110_800318103.html[2023-07-01]。在后疫情时代,更应从交流的渠道、方式、内容、平台等方面不断创新双方青年交流新途径。将中日青年交流纳入多边区域交流框架中,拓宽青年交流的渠道;利用“互联网+活动”的形式,探索青年交流的新方式;以流行文化为媒介,丰富青年交流的内容;加强中日地方城市的青年交流,拓展青年交流的平台,让交流效果实现最大化。当前,应借助《中日和平友好条约》签订45 周年之机,本着公共外交和培养中日青年互知互信的理念,不断创新“中日青年友好交流项目”的发展模式,将其打造成新时代中日青年交流的品牌项目,使其发挥更大的公共外交作用,助推中日关系向好发展。