关于苏科版初中物理教学中两个实验的思考

2023-10-11赵抒怡

赵抒怡

(江苏科技大学附属中学,江苏 镇江 212016)

“探究平面镜成像的特点”和“探究杠杆的平衡条件”是苏科版初中物理教学中两个重要的实验.下面将结合各地近几年出现的部分试题,重新对这两个实验的设计思路作进一步分析.

1 探究平面镜成像的特点

“探究平面镜成像的特点”是苏科版物理第三章第四节内容.平面镜成像实验是中学物理光学部分的一个重要实验,对学生的实验设计能力、实验操作能力以及规律总结能力都有一定的要求.因此这个实验也成为各个地区八年级上册甚至中考的热点考查实验.下面例举节选3道关于平面镜成像的实验题以分析平面镜成像的特点.(题中序号为原题序号)

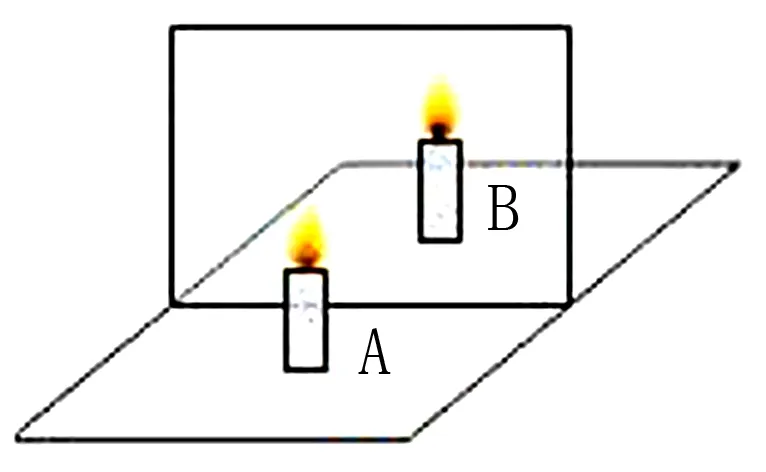

题1小利同学利用如图1所示的装置,做探究“平面镜成像特点”的实验.

图1 探究实验装置图

(2)在竖直的玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,他的眼睛一直在玻璃板的A侧观察,直至看到____,这样,蜡烛B就替代了蜡烛A的像;

题2如图2是探究“平面镜成像特点”的实验装置图.

图2 探究实验装置图 图3 探究实验装置图

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,可以看到蜡烛A在玻璃板后面的像,取一支外形相同但不点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像完全重合.在比较物与像的大小关系时,蜡烛B替代的是____(选填“蜡烛A的像”或“蜡烛B的像”),看到蜡烛是由光的反射____(选填“反射”或“折射”)形成的.

题3小丁利用图3装置探究“平面镜成像的特点”,在水平桌面上铺一张白纸,再将玻璃板竖立在白纸上,把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前面,再拿一支外形完全相同但不点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像完全重合.

(1)把光屏放在玻璃板后,无论如何移动,都不能承接到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是____像.在比较物与像的大小关系时,蜡烛B替代的是____(选填“蜡烛A”或“蜡烛A的像”),能看到玻璃板后的蜡烛B是由光的____(填“反射”或“折射”)形成的;

题1的第(2)问、题2的第(2)问、题3的第(1)问都涉及到一个共同的问题:蜡烛B替代的究竟是“蜡烛A”还是“蜡烛A的像”.题1中第(2)问题干直接给出“蜡烛B就替代了蜡烛A的像”,题2的第(2)问两个选项“蜡烛A的像”或“蜡烛B的像”,参考答案给的是“蜡烛A的像”,题3的第(1)问两个选项“蜡烛A”或“蜡烛A的像”,参考答案给出的是“蜡烛A的像”.在本实验中有两个重要目的,一是确定像的位置,二是比较像与物的大小关系.由于无法将蜡烛A与其像放到一起比较,实验中用到了等效替代的方法,借助一根与蜡烛A相同的蜡烛B来帮助确定像的位置,比较像与物的大小.通过蜡烛B与蜡烛A的像完全重合这一现象,得出平面镜所成像与物等大的结论.那蜡烛B在此实验当中究竟是替代谁?对于目的一:确定像的位置,实验中把蜡烛B放在蜡烛A的像所在位置,蜡烛B所在位置即为蜡烛A的像所在位置,可以说成,用蜡烛B的位置替代了蜡烛A的像的位置.对于目的二:比较像与物的大小关系,若如上述题中所述,蜡烛B是替代的“蜡烛A的像”,那蜡烛B的设置理应是和“蜡烛A的像”相同,而不是设置和“蜡烛A”相同.换句话说,在未知平面镜成像物与像大小关系时,若用蜡烛B去替代“蜡烛A的像”,应选择一个和“蜡烛A的像”完全相同的蜡烛B,实现用蜡烛B替代“蜡烛A的像”,再将蜡烛B与蜡烛A进行比较,观察两者是否相等,从而得到像与物大小关系[1].但很显然在平面镜成像实验中并不是用这样的思想,所以在比较像与物大小关系时,蜡烛B替代的并非是“蜡烛A的像”而是替代的“蜡烛A”.由于蜡烛A无法拿到玻璃板后面与其像进行比较,所以借助与A自身相同的B去替代A,与玻璃板背面A的像比较大小.若两者重合则说明物体A与其在平面镜中的像大小相等,符合本实验的设计思路.因此上述几道试题中的描述或答案的设置值得商榷,此类问题在今后命题时应该注意严谨性和准确性.

2 探究杠杆的平衡条件

“探究杠杆的平衡条件”是苏科版物理第十一章第一节内容,是初中物理力学部分的一个重要实验,对学生的思维能力、实验设计能力和数据处理能力都有一定的要求.下面例举3道关于探究杠杆平衡条件的实验题节选.(题中序号为原题序号)

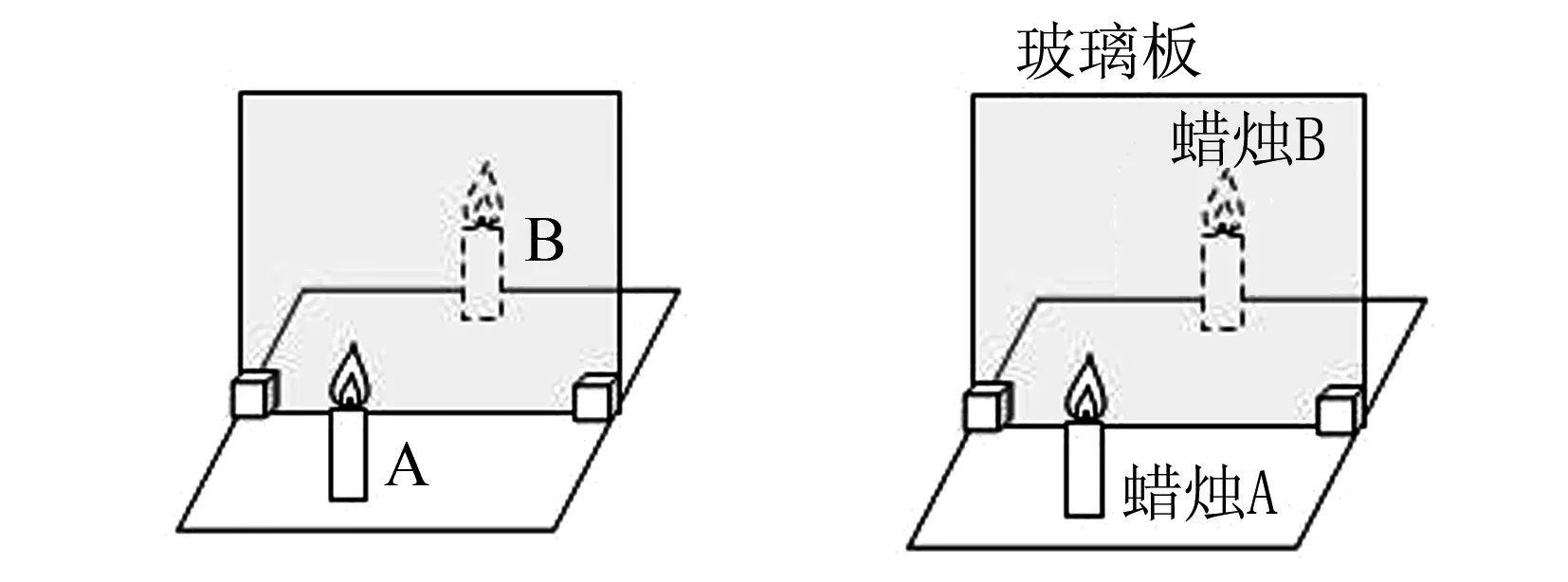

题1某同学利用装置进行杠杆平衡条件的探究,每个钩码均重0.5 N.

(1)在图4装置中,实验前首先要调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在____位置平衡,这样做目的是____;

图4 实验装置图 图5 实验装置图 图6 实验装置图

题2在“探究杠杆的平衡条件”的实验中:

(1)如图5,将螺母向____调节,使杠杆在水平位置平衡,其目的是____.

题3在“探究杠平衡条件”的实验中:

(1)实验前发现杠杆左端下沉,如图6,可将杠杆右端的平衡螺母向____调节,直至杠杆平衡.实验前的调节平衡的目的有两个:①消除杠杆自重对平衡的影响;②便于测量____.

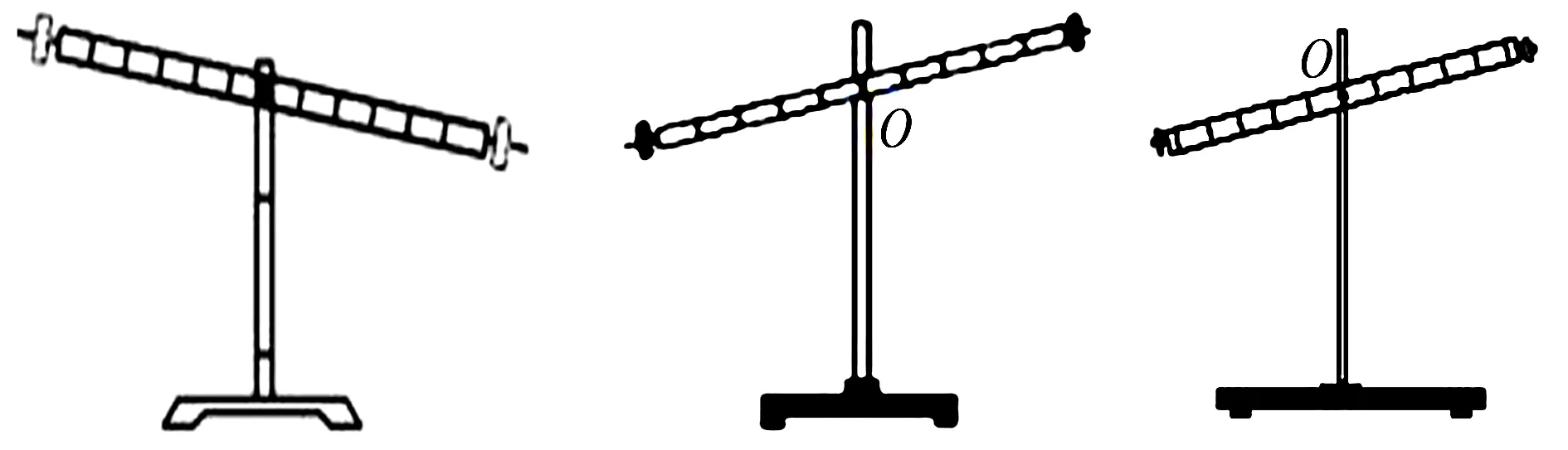

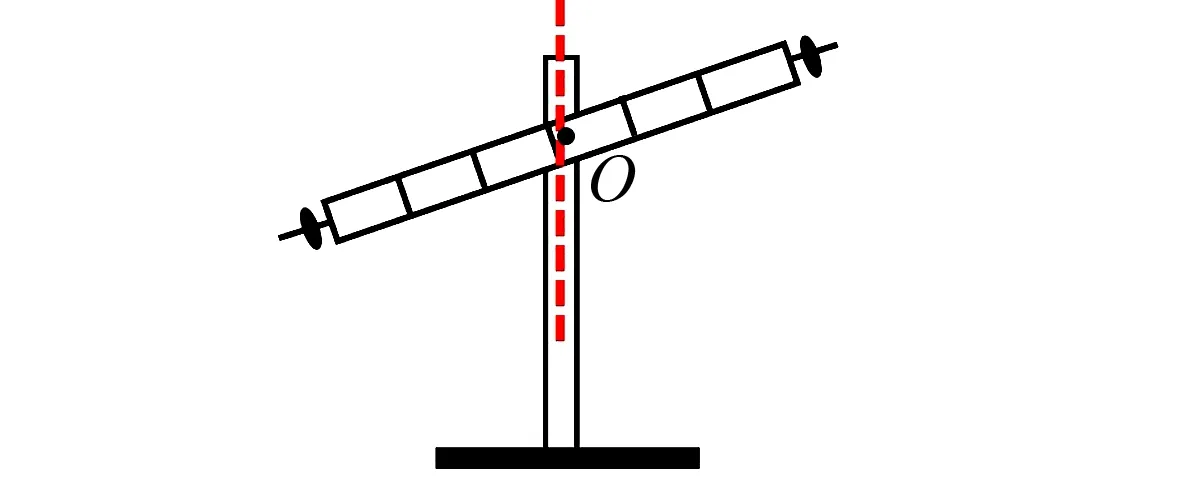

上述题1和题2的第(1)问均考查测量前调节杠杆水平平衡的目的.题1中提供的参考答案是便于测量力臂;题2中提供的参考答案是避免杠杆自身的重力对实验的影响和便于测量力臂的大小.两题问题一致,但是提供的参考答案却不相同.题3中第(1)问只描述要调节杠杆平衡,未强调水平位置,给出了调节杠杆平衡的两个目的:一是消除杠杆自重对平衡的影响;二是便于测量力臂.题3和题2的问题不同,给出的“目的”却完全相同.这就值得我们重新思考,实验前对杠杆进行调节的目的究竟是什么?只是为了“便于测量力臂”还是只是为了“消除杠杆自重对实验的影响”,还是两者必须兼顾.“平衡”和“水平平衡”是两个不同的概念,从调节的要求“水平平衡”来看,可以拆分成两个关键词“平衡”和“水平”,即既需要调节杠杆保持平衡状态,又需要控制在水平位置.下面分别对“平衡”和“水平”进行讨论.杠杆保持静止是最简单的平衡状态,不管处于什么位置的平衡状态,根据“悬挂法”可以判断杠杆的重心位于过其支点且与地面垂直的这条直线上[2].如图7中虚线所在位置通过支点,所以在施加外力之前,杠杆在任意位置保持平衡时,杠杆自身重力产生的力臂均为零.相反,如果测量前未对杠杆调节平衡,杠杆处于非平衡状态时就开始进行实验,这时杠杆自身重力产生的力臂则不为零,对后续实验的测量、数据的处理、规律的总结带来影响.因此测量前调节杠杆的平衡是必要的步骤,目的在于消除杠杆的自重对实验的影响.

图7 实验装置图

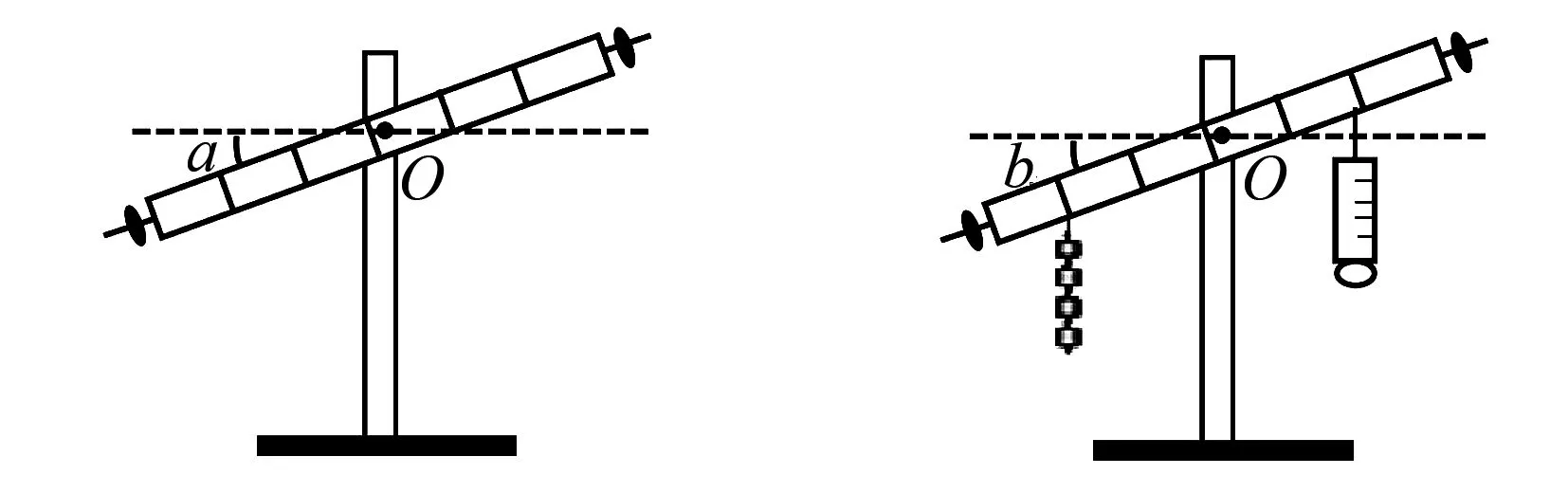

需要说明的是,整个实验中要达到消除杠杆自重对实验影响这一目的,必须使得杠杆在测量前和施加外力后保持在相同的位置平衡,即如图8所示,若实验前调节杠杆在倾斜位置平衡,施加外力之后仍然要保持在此位置平衡,即角a必须等于角b,这也是此实验得出正确结论的必要要求[3].因此,调节杠杆在倾斜位置平衡,理论上是完全可行的,但是实际操作中会带来两个问题:一是不方便控制测量前和施加外力后杠杆位于相同的倾斜位置;二是给力臂的测量带来麻烦.因此,本实验要求中强调“水平位置”显得很有必要.综上分析,上述题1与题2中,关于“测量前调节杠杆水平平衡的目的”可以概括为:消除杠杆自重对实验的影响和便于测量力臂,两者缺一不可.题3中的问题描述存在问题,应该强调“水平平衡”,如果只强调“平衡”没有“水平”,那目的只有一个:消除杠杆自重对实验的影响,并没有达到便于测量力臂的目的.

图8 实验装置图

综上分析,在平面镜成像实验中,为达到确定像的位置这一目的,蜡烛B是替代了蜡烛A的像的位置,但是在比较像与物大小时,蜡烛B的作用是替代了蜡烛A本身而非其他.在杠杆平衡实验中,回答“实验前调节杠杆水平平衡的目的”时,应该注意到“平衡”和“水平”两个关键词,分别对应“消除杠杆自重的影响”和“便于测量力臂”,这两个目的缺一不可.在课堂教学中,对这两个实验的原理和设计思路要仔细分析,注意准确讲解引导学生分析.