闽江河口湿地高质量保护与修复问题研究*

2023-10-10高伟伦林静玉李晓晓祝振昌蔡宴朋杨志峰

高伟伦 林静玉,2 李晓晓,2 祝振昌,2 蔡宴朋,2 杨志峰,2

〔1.广东工业大学生态环境与资源学院(广东省流域水环境治理与水生态修复重点实验室),广东 广州 510006;2.南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广东 广州 511458〕

0 引言

重要河口湿地保护是国家重大战略,是生态文明建设的重要内容,事关国家生态安全和经济社会可持续发展。福建省是我国首个生态文明试验区,闽江河口湿地国家级保护区作为东亚—西澳大利亚候鸟迁徙通道的重要驿站,更是福建省开展践行习近平生态文明思想示范基地,被列入《国家生态文明试验区改革举措及经验做法推广清单》。20世纪80年代以来,由于人类活动及互花米草入侵的影响,闽江河口湿地生态遭到破坏,鸟类生境质量急剧下降[1-2]。在当地政府及有关部门的努力下,闽江河口湿地生态保护修复取得阶段性成效,被列入世界遗产预备清单,并入选《国际重要湿地名录》。然而,海岸侵蚀引起的湿地面积萎缩、滩涂泥沙粗化,以及新污染物扩散引起的生境质量下降等新问题突出,使得闽江河口湿地在海平面上升及泥沙输入锐减影响下面临的生态安全风险不断增大[3-5]。此外,世界自然遗产申报和国际重要湿地建设等新形势对闽江河口湿地的生态保护与修复也提出了更高要求。因此,开展闽江河口湿地的高质量生态保护与修复至关重要。

本文围绕闽江河口湿地的高质量生态保护与修复,梳理了闽江河口湿地生态保护修复现状,解析了闽江河口湿地完整性维持面临的新挑战,提出了新形势下闽江河口湿地生态保护与修复策略,为闽江河口湿地生态系统服务价值提升、国际重要湿地申遗,以及福州市生态安全保障提供科学支撑。

1 闽江河口湿地生态保护与修复现状

近20年来,福建各级政府从政策与行动等方面积极推动闽江河口湿地保护的建立、发展与成熟,逐步建立闽江河口湿地自然保护区,实现了创建县级、晋升省级、升格国家级的“三级跳”(图1)。保护区地跨长乐区、马尾区,总面积3129 hm2。其中,长乐区域保护区于2013年经国务院批准晋升为国家级自然保护区。2021年,闽江河口湿地作为国家自然保护区最佳实践案例,其可持续发展模式通过世界遗产青年论坛向全世界推广。2022年,福建省推动闽江河口湿地申报世界自然遗产项目〔符合自然遗产标准(x),即生物多样性原地保护的最重要的自然栖息地,包括从科学和保护角度看,具有突出普遍价值的濒危物种栖息地〕,开展申遗可行性研究及科研能力提升建设工作,积极寻求建立国际重要湿地的新定位,为闽江河口湿地申报世界自然遗产迈出坚实一步。2023年,闽江河口湿地入选《国际重要湿地名录》,其共有4项指标达到国际重要湿地标准,分别是“滨海湿地生态系统具有重要的代表性”达到标准1、“分布众多珍稀、濒危物种”达到标准2、“常年维持中华凤头燕鸥、勺嘴鹬、黑脸琵鹭等18种水鸟的数量超过全球种群数量的1%”达到标准6,以及“是众多洄游鱼类的产卵场、育幼场和洄游路线”达到标准8。在政府的高度重视下,闽江河口湿地战略地位不断提升。

图1 闽江河口湿地发展历程

随着湿地保护相关政策法规的建设与完善,闽江河口湿地保护与修复逐渐有法可依(图2)。国家层面,2016年,国务院办公厅发布《湿地保护修复制度方案》,提出建立湿地保护修复制度,全面保护湿地。2022年,《中华人民共和国湿地保护法》正式施行,这是首次专门针对湿地生态系统进行立法保护,引领我国湿地保护工作全面进入法治化轨道。同年11月,习近平主席在《湿地公约》第十四届缔约方大会强调,“建设人与自然和谐共生的现代化,推进湿地保护事业高质量发展”。地方层面,《福州市闽江河口湿地自然保护区管理办法》《福建省湿地保护条例》相继出台,逐步将福州市湿地保护工作带上法治化、规范化轨道。为提升保护区湿地的生态环境质量,2018年闽江河口湿地国家级自然保护区管理处制订了《福建闽江河口湿地生物多样性保护与恢复工程建设方案》。《福建省“十四五”生态省建设专项规划》提出创新完善“流域—河口—海湾”综合修复模式,开展闽江口等重点河口保护修复,严格保护闽江河口湿地等典型生态系统岸线。

图2 闽江河口湿地保护与修复的相关法规与条例

在保护与修复实践方面,闽江河口湿地相关保护部门开展了退塘还湿、互花米草除治、鸟类生境营造、海漂垃圾整治等措施,取得了阶段性保护与修复成效。闽江河口湿地历史围垦、养殖塘兴建等人类活动造成了自然岸线的剧烈变化,使得景观破碎化程度加深[1,6-7]。同时,外来物种互花米草自2000年开始入侵闽江河口湿地,极大地侵占了乡土植物的生存空间及水鸟的活动区域,威胁湿地生物多样性和生态功能的发挥[2]。针对以上问题,闽江河口湿地自然保护区管理处自2017年起累计回租、回收水产养殖塘恢复湿地面积195hm2;综合采用“刈割—旋耕”和人工除治等措施清除互花米草,在清除区域配套种植和恢复乡土植物群落进行长效防治,累计除治互花米草306hm2,恢复乡土植被164hm2;通过实施改造水闸、打通土堰等工程,改善河滩生态系统,恢复湿地生态功能,累计修复209hm2水鸟栖息地。2022年,湿地调节区水鸟数量较2017年前增加1500只次,包括东方白鹳、凤头麦鸡、白琵鹭等鸟种。

2 存在的不足与面临的挑战

在申报世界自然遗产和国际重要湿地建设的更高要求下,生物多样性价值的维持和提升是闽江河口湿地生态保护与修复的关键。尽管闽江河口湿地开展了众多生态保护与修复实践,并取得了阶段性的保护成效,初步抑制了生态退化趋势。然而,在未来气候变化带来的海平面上升及流域人类活动引起的泥沙输入锐减和新污染物输入等新形势下,闽江河口湿地的保护与修复仍存在不足与挑战。

2.1 湿地“完整性”面临新挑战

湿地的“完整性”对闽江河口湿地生物多样性价值具有核心支撑作用,其包括规模适宜、结构完好、功能完善等方面。“完整性”维持是湿地生态保护与修复的关键,也是世界遗产申报和保护的重要评估内容和前提。例如,韩国滩涂在申报世界遗产过程中曾因其面积及规模较小、海岸开发较强等完整性不足原因而被退回[8]。闽江河口湿地固有面积较小,约为267km2,不足长江口、黄河口、珠江口等重要河口湿地面积的10%。现阶段闽江入海泥沙通量已锐减到1978年以前的34.2%[3],2021年《中国海平面公报》预计福建沿海未来30年海平面上升速率为2.17~5.33mm/年;同时,闽江河口湿地陆向边界具有的护岸、养殖塘等人工岸线占比高,湿地面对泥沙锐减和海平面上升影响的适应性空间有限,极易引发海岸挤迫效应[9]。此外,养殖塘排污口也是湿地的内源污染之一[10],使得湿地面临极大的侵蚀萎缩风险,威胁珍稀鸟类栖息地全球突出普遍价值的续存及湿地碳汇功能[1,11]。

此外,闽江河口湿地鸟类栖息地的生境质量也受到人类活动和气候变化的叠加影响,其结构完好及功能完善等湿地完整性也面临威胁。其中,闽江河口湿地核心区域鳝鱼滩在岸线后退的同时,细颗粒泥沙在波浪冲刷下逐渐流失,湿地泥沙逐渐粗化,使得滩涂湿地出现“沙化”现象,不利于底栖生物的栖息和盐沼植被的定植[12],威胁鸟类栖息地生态功能的发挥。同时,虽然闽江上游及河口区域陆源排污口输入的氮、磷、COD等传统污染物得到了长期的关注[10,13],海域水质亦优于长江口、杭州湾、珠江口等,然而对闽江河口新污染物输入的关注不足,新污染物对闽江河口湿地鸟类栖息地生态功能发挥的影响尚未明晰[5]。

2.2 科学研究亟待加强

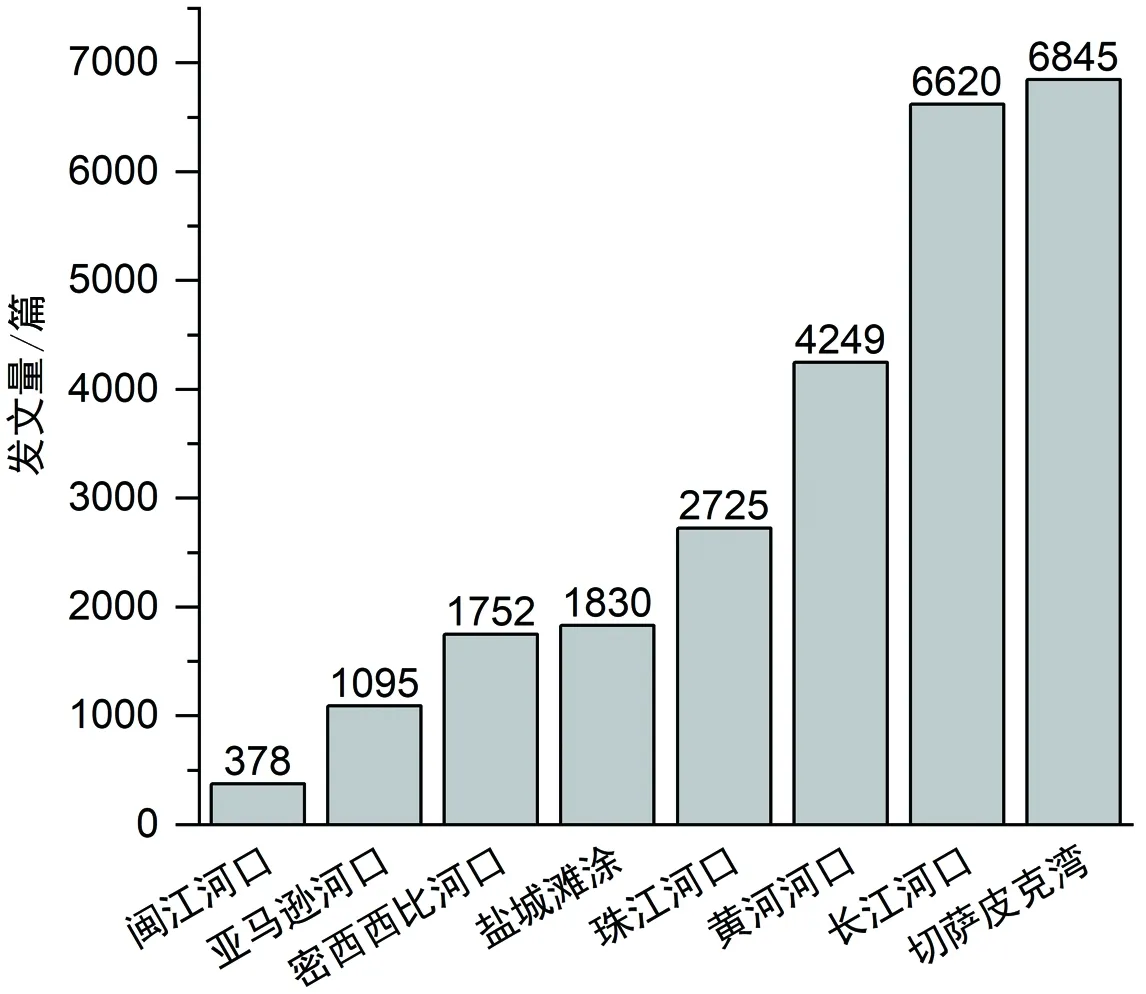

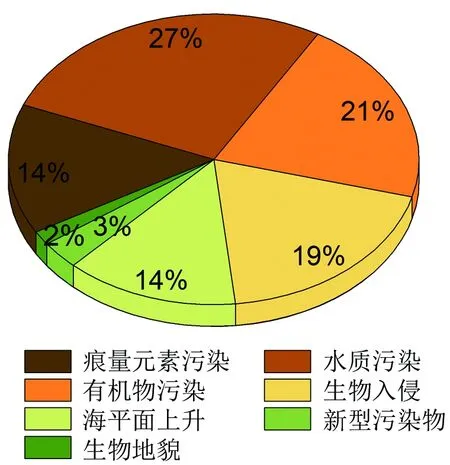

河口湿地的生态保护与修复是全球河口环境生态学研究领域的热门话题。与国内外典型河口及滨海湿地相比,闽江河口湿地生态保护与修复虽然已开展相关基础科学研究,但仍较薄弱。基于Web of Science数据库检索2000年以来发表的相关学术论文,发现闽江河口湿地相关学术论文数量仅有378篇,约17篇/年,远低于长江口(301篇/年)、黄河口(193篇/年)和珠江口(124篇/年)等,仅为美国切萨皮克湾年发文量的1/18(图3)。同时,闽江河口湿地生态保护与修复已开展的基础科学研究主要聚焦于传统生态环境问题,如水质污染(27%)、有机物污染(21%)、生物入侵(19%)、痕量元素污染(14%)、海平面上升和气候变暖(14%)等,而对闽江河口湿地面临的新型污染物、生物地貌过程及其稳定性等新挑战关注较少,仅占5%(图4)。在新形势和新要求引领下,亟须组织开展传统生态环境问题叠加新挑战影响下闽江河口湿地生态功能提升、多维度遗产完整性保护与维持等方面的科学研究,为闽江河口湿地的高质量生态保护与多层次整体修复提供强有力科学支撑。

图3 2000年以来国内外典型河口及滨海湿地

图4 2000年以来关注闽江河口湿地不同生态环境

2.3 保护与修复水平仍需提升

当前,闽江河口湿地鸟类生境改善及营造等修复工程大多按照工程标准设计和实施,缺乏基础研究的原理支撑,忽视生态系统自然生态过程和自我恢复及调节能力,修复理念的科学性和前瞻性不足。整体而言,闽江口湿地“完整性”的维持对泥沙输入减少及海平面上升等威胁的适应能力有待提升。同时,闽江河口湿地生态修复主要以局部小尺度退塘还湿、生境营造为主,缺乏流域大尺度、统筹陆海的治理。而美国切萨皮克湾生态修复工程和日本濑户内海及东京湾综合治理等成功案例大多从流域尺度开展生态、经济和社会有机结合的整体性治理和系统修复[14]。因此,闽江河口湿地保护与修复的全局观和系统性仍需加强。此外,虽然闽江河口湿地互花米草扩张趋势在多种治理手段综合运用下得到了抑制,然而美国旧金山湾、我国长江口等其他河口湿地互花米草治理均存在二次入侵的现象[15]。防治互花米草二次入侵对闽江口珍稀鸟类栖息地侵占的威胁将是一场持久战,需配套长期的监测和管理。

同时,滨海湿地具有水质净化、生物多样性维持、碳汇等生态系统服务功能,其保护修复与生态系统服务提升的协同增效日益受到关注。闽江河口湿地具有盐沼和红树林两大蓝碳生态系统,单位面积蓝碳储量高于长江口崇明东滩和黄河口等其他河口湿地[11],而当前闽江口湿地生态修复较少考虑盐沼和红树林碳汇功能的利用和提升。

3 对策建议

针对闽江河口湿地面临的新形势和问题,从顶层设计、科学研究及保护实践三个方面提出相应的对策建议,以期提高闽江河口湿地保护与修复的系统性、科学性和前瞻性,助力世界自然遗产申报及国际重要湿地建设。

3.1 优化顶层设计

针对闽江河口湿地现有生态保护修复缺乏全局性的问题,新形势下闽江河口湿地的保护与修复发展需充分借鉴瓦登海等河口湿地世界遗产的综合保护管理经验,着重从流域及陆海统筹的视角开展流域—河口—海湾一体化联防联治的生态保护。立足自然—社会—经济复合湿地生态系统的角度,充分考虑申遗完整性标准下的生态目标(如潮间带地貌、关键鸟类栖息地等物质交换过程、结构及功能是否处于活跃状态)、经济目标及社会目标(闽都文化、以船政文化为代表的海洋文化),最大化系统综合效益。鉴于闽江河口湿地泥沙输入锐减及其引发的海岸侵蚀等问题,综合多部门协调河口采砂活动与航道疏浚等非常规泥沙的利用,统筹河口—海湾泥沙资源的使用,以保障湿地充足的泥沙输入,维持湿地冲淤的动态平衡,降低流域人类活动对闽江河口湿地自然遗产完整性指标的负面影响。基于对闽江河口新污染物输入关注不足的现状,积极落实《新污染物治理行动方案》,坚持流域海域协同治理,将闽江海域新污染物控制需求溯源到关联流域及区域等,强化入海断面新污染物指标浓度控制。

3.2 加强科学研究

新形势下,需进一步加强针对闽江河口湿地高质量生态保护与修复的基础科研投入。政府及相关科研机构应重点谋划闽江河口湿地生态安全保障的重点研究方向,部署支撑国际重要湿地建设和世界自然遗产申报的重大科研课题,重点开展传统生态环境问题叠加新挑战形势下的闽江河口湿地高质量、系统性、可持续的生态保护与修复研究。在具体的重点科学研究领域,着重针对海平面上升、水沙失衡影响下生态系统的上行效应及其对闽江河口湿地演变趋势和存续等问题开展时间序列解析和预测模拟,评估其对河口湿地发育、珍稀鸟类栖息地质量、生物地貌稳定性、遗产地规模完整性等的影响,确定遗产地的关键风险区域并制定应对策略;明确微塑料、抗生素等新污染物从闽江流域到近海的溯源及其迁移传输过程,量化其多尺度生态效应和安全风险;系统量化闽江河口盐沼、红树林等蓝碳生态系统的碳汇功能,预测变化环境下碳汇强度的变化趋势和灾变风险;解析区域尺度流域—河口—海湾等不同生态系统之间的物质交换过程,评估闽江河口地区经济发展状况、社会文化环境等与湿地生态系统功能的相互依存关系,为闽江河口湿地整体保护和修复、遗产地资源和“完整性”保护与维持、人与自然和谐共生提供强有力的科技支撑。

3.3 提升修复水平

在湿地保护修复理念方面,积极探索“基于自然的解决方案”的生态保护修复和海岸防护技术和措施,闽江河口湿地对泥沙输入减少和海平面上升的自适应能力,防范湿地侵蚀及沙化;同时,通过局部微生境营造、生态连通修复等近自然修复手段,提升其生态环境质量和生物多样性,维持珍稀鸟类栖息地功能,实现湿地规模、结构、功能维持的整体性和科学性。在长期监测和跟踪管理等保障措施方面,综合运用遥感影像、无人机等技术和地面巡护,发展互花米草动态变化精准监测技术,掌握互花米草除治成效,及时发现互花米草除治残留和二次入侵扩散,建立互花米草扩散信息共享和增量风险预警机制。同时,闽江河口湿地应开展滨海湿地碳汇核算,积极探索碳汇市场化交易机制,为湿地的保护提供更多的资金来源。兼顾生物多样性保护、鸟类生境提升和固碳增汇等目标,充分发挥湿地保护修复与固碳增汇协同增效,有效提升闽江河口湿地生态服务价值。