二战之后美国心理学科学主义范式的形成与巩固——基于社会性格的分析*

2023-10-09刘文鑫舒跃育

刘文鑫 杨 玲 舒跃育

二战之后美国心理学科学主义范式的形成与巩固——基于社会性格的分析*

刘文鑫 杨 玲 舒跃育

(西北师范大学心理学院暨甘肃省行为与心理健康重点实验室, 兰州 730070)

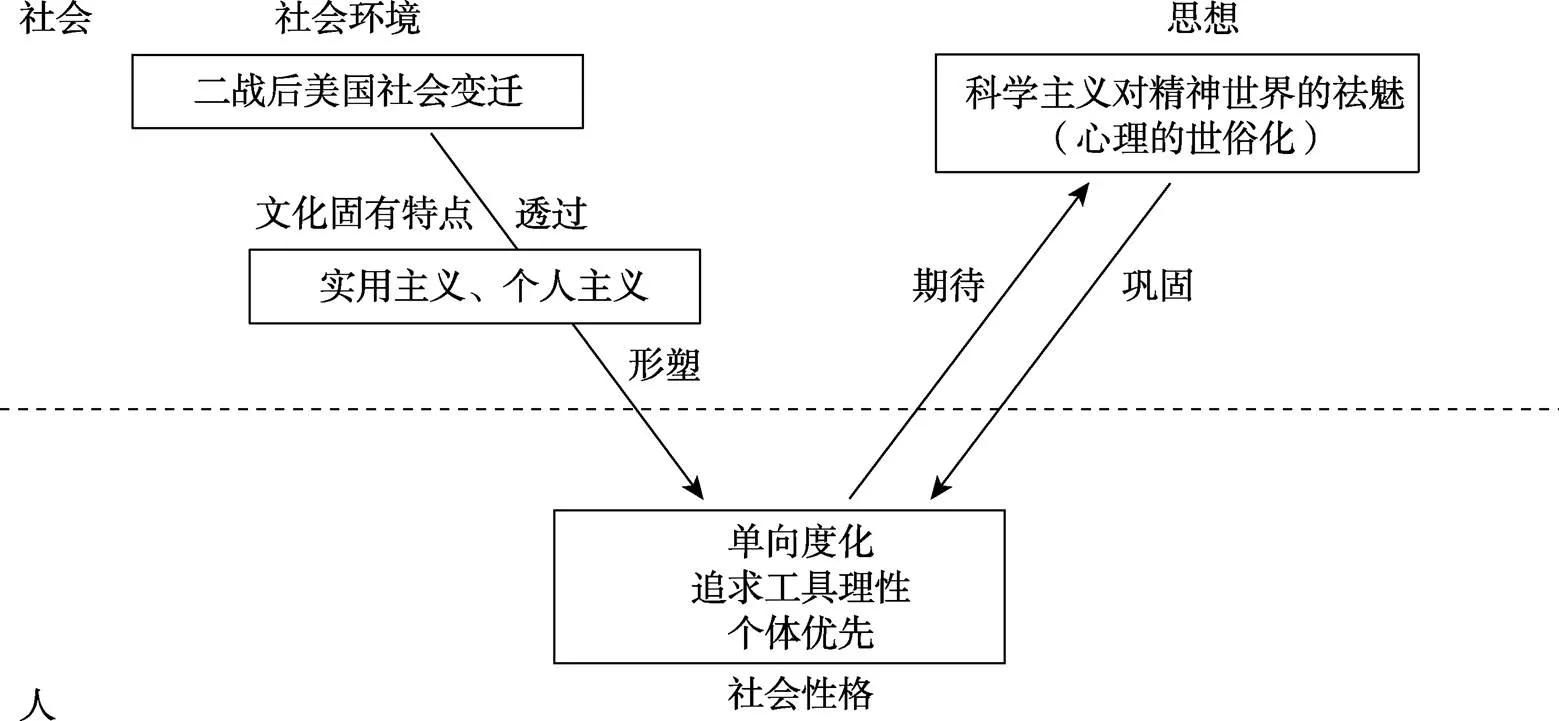

美国社会在“二战”后发生的一系列社会变迁, 透过美国文化固有的“实用主义”与“个人主义”特点, 形塑了其战后的社会性格。这种社会性格以“单向度化、追求工具理性和个体优先”为核心特征, 它们与科学心理学的主要特点存在对应关系。这一社会性格在文化方面对心理学的期待是“科学主义对精神世界的祛魅”, 即“心理的世俗化”。在这个意义上, 它进一步促进了战后美国心理学科学主义范式的形成与巩固, 继而促成了今天科学心理学在美国乃至全世界心理学中的主导地位。而科学心理学在美国的蓬勃发展反过来又巩固了其社会性格, 体现出美国的科学心理学作为其思想(体系)的组成部分, 参与维持美国社会高效运转的功能。

心理学史, 美国心理学, 社会性格, 社会变迁, 第二次世界大战

1 引言

20世纪80年代逐步兴起的以社会建构论(social constructionism)为代表的后现代心理学(postmodernism psychology)思潮(Gergen, 1985; Gergen, 1990), 曾对基于“主−客”二元认识论的主流科学心理学[1]本文所说的“科学心理学”指的是基于实证主义哲学立场、主要使用定量方法进行研究的心理学取向, 例如心理学史上的行为主义心理学和认知心理学。进行了批判。这些批判集中于其原子论、还原论、机械决定论和客观论的科学哲学立场, 及其对量化研究方法的侧重等方面(高峰强, 2009, pp. 47−48)。后现代心理学的批判不可谓不深刻, 其影响也曾在上世纪八九十年代伴随整个后现代文化波及全球。然而, 直到21世纪的第三个十年, 这些批判仍然没有从根本上动摇和改变主流科学心理学的格局与面貌, 科学心理学的发展甚至在全球化的浪潮下日益蓬勃。应当明确, 在宏观层面上, 科学心理学是应整个人类社会生产力发展的基本需要而生的(车文博, 1998, p. 207; 2007, p. 57), 现代社会中生产力的进一步提升有赖于对精神和脑力“运转程序”的进一步优化(韩炳哲, 2014/2019a, p. 34)。在此前提下细究后现代心理学批判未能改变科学心理学主流地位的原因, 首先与后现代心理学“破而不立”和对科学心理学的批判太过偏激不无关系。其次, 近年来认知神经科学在技术层面的突破, 似乎也为心理学迈向“硬科学”铺平了道路。

然而上述相对明显的原因都是着眼于心理学学科内部的考虑。但心理学终归属于文化范畴。作为文化, 心理学不可能脱离从事、参与它的“人”而被抽象为某个实体。因为一旦脱离了“人”, 文化便不存在。“人”所象征的正是(思想)文化得以产生、发展和传播的土壤。因此, 除上述原因外, 科学心理学赖以发展壮大的“文化土壤”在该问题中的重要性绝不应当被忽视。这一“文化土壤”可被具象化为弗洛姆(Erich Fromm)所说的“社会性格” (social character)。根据社会性格相关理论, 某一社会在特定时期的社会性格对思想(体系) (ideology)会有新的需求, 这些需求产生新思想并使人易于接受(弗洛姆, 1941/2015, p. 200)。而近年来文化心理学中的“文化与自我相互建构” (mutual constitution of cultures and selves)假说也扭转了“文化仅仅被抽象为外部因素而塑造人”的常规印象, 凸显出“人对文化的建构作用”这一反向路径(Markus & Kitayama, 2010)。本研究将基于上述“强调‘人’的因素参与(思想)文化的形成与发展”这一立场, 来分析文化土壤在科学心理学发展过程中的作用。

具体而言, 本研究将以美国的科学心理学为研究对象。这是因为, 今天心理学中的“科学无国界”主要是指与美国心理学的规范保持一致。无论是在学术研究中广受采纳的APA格式, 还是临床实务中流行的DSM诊断体系和基于循证医学的认知行为疗法(cognitive behavioral therapy, CBT), 都反映出美国心理学在当代心理学中的主导地位。早在十余年前, 就有学者指出了当代心理学研究中的WEIRD问题, 即科学心理学的大量研究结论其实是基于以美国人为代表的所谓“怪异(weird)”社群——西方的(west), 受教育的(educated), 工业化的(industrialized),富有的(riched)和民主的(democratic)——得出的(Henrich et al., 2010)。有趣的是, 在该文引发的激烈讨论中, 有一种激进的声音认为心理学研究者不必为此过分担忧, 因为在全球化进程下, 整个人类社会都会发展成为美国所代表的当代西方社会的形态(Maryanski, 2010; Rozin, 2010)。与此相对的, 菲律宾研究者却痛诉在美国“文化殖民”的背景下, 菲律宾本土那些不符合美国学术规范的心理学研究长期以来都无法得到发表(Barron et al., 2020)。由此可见, 美国心理学几乎代言了当代的科学心理学, 以至于要了解当代科学心理学就必先了解美国心理学。正因如此, 美国这片文化土壤在科学主义心理学发展进程中的作用应当被予以考察。

2 美国心理学对科学主义的强烈认同

2.1 关于“非主流”心理学思想的吊诡现象

一个吊诡的文化现象是, 在美国这片以科学主义心理学为绝对主导的文化土壤中, 总是会涌现出许多激进反叛的“非主流”[2]此处的“非主流”绝无贬义, 只是为了凸显其与主流科学心理学的不同而采取的表达。心理学思想。例如格根(Kenneth J. Gergen)的社会建构论心理学、萨宾(Theodore R. Sarbin)的叙事心理学(narrative psychology)、舒尔兹(William T. Schultz)的心理传记学(psychobiography)以及威尔伯(Ken Wilber)的整合心理学(integral psychology)。这些心理学家的思想体现出鲜明的后现代文化特点。他们早在几十年前就陆续提出了与主流科学心理学截然不同的研究范式, 可被视为当代心理学中种种“非主流”思想的重要源泉。然而一个显而易见的事实是, 这些源泉多年以来并没有改变美国本土科学心理学的格局。不仅如此, 科克(Sigmund Koch)在担任APA普通心理学及哲学心理学分会主席期间的演讲(1979年)说明, 至少自他的时代起, 美国心理学界对心理学中“科学主义”的反思就已经上升到了意识层面(Koch & Leary, 1992, pp. 75−97)。

与“非主流”思想在美国的命运不同, 类似的思想却在其它国度遍地开花。比如心理传记学, 虽然它的起源可追溯到弗洛伊德的《达芬奇的童年回忆》, 但它真正作为一种研究范式的确立却是在美国, 并且离不开美国心理学家舒尔兹与麦克亚当斯(Dan P. McAdams)的贡献。然而2019年新出版的论文集《心理传记学新趋势》()却是由南非的梅耶(Claude-Hélène Mayer)与匈牙利的科瓦雷(Zoltan Kovary)两位心理学家主编的。并且作为对心理传记学发展进行宏观综述的文集, 其中大量章节的作者并非美国心理学家(Mayer & Kovary, 2019)。丹麦心理学的发展也是例证。在批判心理学(critical psychology)思想的指导下, 丹麦心理学中长期保有发展实践研究(developing practice research)的传统。这是一种在认识论层面注重辩证法的、不同于主流科学心理学的行动研究范式(Kousholt & Thomsen, 2013)。这提示我们, 西方心理学中的“西方”其实是一个过于抽象的概念, 西方文化内部实际上存在着巨大的地域差异。上述现象表明, “非主流”心理学思想在美国文化土壤中遭遇了巨大阻力, 这也正说明美国心理学对科学主义的认同十分强烈。这一强烈认同具体表现为美国心理学科学主义范式的形成与巩固。

2.2 社会性格作为理解美国心理学科学主义范式形成与巩固的切入点

(美国甚至全球的)心理学科学主义范式的形成与巩固很容易被简化为心理学方法论演进的必然结果, 也即被理解为一个狭义的思想史问题。以至于在今天心理学研究方法的教学中, 颇有一种“辉格史”[3]所谓“辉格史”, 是指从当下的眼光和立场出发, 把历史描写成朝着今日目标发展的进步史。这一概念最早由英国历史学家巴特菲尔德(Herbert Butterfield)提出, 其起源可追溯到英国辉格党(1860年改称自由党)。该党站在自己的立场上, 将英国政治史描写成朝向其所主张的目标不断进步的历史。参考吴国盛在《反思科学》(2004, pp. 118−119)中的考据。的意味。即将现代心理学一百多年的历史, 理解为它摆脱哲学思辨的蒙昧状态, 借鉴实验科学的方法论(实证主义与操作主义), 逐渐发展出更为精确、有效的研究方法的过程。但按照库恩(Thomas Samuel Kuhn)的科学历史主义与费耶阿本德(Paul Feyerabend)的科学无政府主义观点来看, 这一过程中应当还有历史性的和非理性的因素在发挥作用。这些因素很可能源自美国这片文化土壤。在科学史的研究中, 素有“内史”与“外史”之分。所谓内史, 主要指的就是学科的思想史; 所谓外史, 则涉及社会、政治、经济和时代的变迁(吴国盛, 2004, p. 127)。只有从社会历史的脉络考察美国心理学科学主义范式形成与巩固的过程, 才能够揭示出该过程中容易被忽视的历史性和非理性因素及其作用机制(分析时不可避免要引入一些政治经济学元素), 以帮助我们透彻理解“美国心理学对科学主义的认同缘何如此强烈”这一问题。

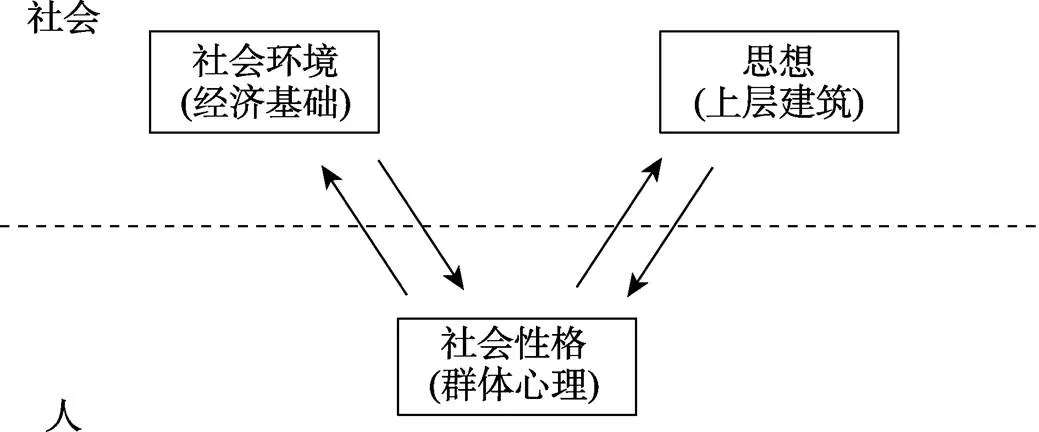

以文化、思想为存在形态的心理学, 其发展过程与社会环境之间的关系不可能脱离“人”而被抽象地把握。即便是作为学科构建者的科学家也是一个被同化于社会之中的“人”, 他生活在特定社会文化环境中, 在社会结构中追求自己的成就(黎黑, 2004/2013, p. 20)。从这个意义上说, 要考察美国社会环境对美国科学主义心理学发展的影响, 就不可能绕过“人”这一中介。这里的“人”指的是社会中“群体的人”, 象征着前文所述的“文化土壤”。在与社会环境和思想的关系中, 它具体表现为弗洛姆所提出的“社会性格”。社会性格即是指在以社会群体为研究对象时, 该群体所共有的那部分性格结构。它包括在一个群体共同的基本经历和生活方式作用的结果下, 发展起来的该群体大多数成员性格结构的基本核心。而该群体大多数成员(个体)的性格结构又都是这一核心在不同程度上的“变种” (弗洛姆, 1941/2015, p. 186)。弗洛姆曾就自己关于社会性格的理论总结道:“社会性格源于人性对社会结构的动态适应。变化的社会环境导致社会性格的改变, 即新的需求和焦虑。新的需求产生新思想, 并使人易于接受, 这些新思想又反过来趋于稳定并强化新的社会性格……社会环境以性格为媒介影响思想现象(ideological phenomena)……性格并非对社会环境的消极适应, 而是……动态适应” (弗洛姆, 1941/2015, p. 200)。通过对弗洛姆思想的概括, 可以得出图1所示的模型。弗洛姆正是借助这一理论模型分析并阐明了新教与资本主义精神在欧洲中世纪社会的兴起与传播, 以及纳粹法西斯思想在“一战”后德国社会的出现和巩固(弗洛姆, 1941/2015, p. 199)。需要指出的是, 作为典型的法兰克福学派思想家, 弗洛姆在认识论层面上持一种动态、辩证的立场。这与西方近代以来“主−客”二元对立下静态、机械的认识论立场截然不同。因此, 该模型中社会环境、社会性格与思想之间的箭头均为双向。借助上述模型, 可以将抽象的美国“文化土壤”概念化为“社会性格”, 并以此为切入点把握美国心理学演进过程中的非理性和历史性因素, 进而理解美国心理学科学主义范式形成与巩固的过程。

图1 社会环境、社会性格和思想之间的动态关系模型

2.3 关于“二战”之后美国心理学发展的模型假设

根据弗洛姆的理论, 本研究将科学心理学放置在模型中“思想”的位置, 而将科学心理学在美国得以蓬勃发展的“文化土壤”具象化为美国社会的“社会性格”。至此, 仍需要确定一段社会变迁的历史时期, 这一历史时期应当与科学心理学在美国的发展过程出现某种意义上的“同步”。本研究将这一社会变迁的历史时期确定为“二战”之后。理由有三:其一, 参照弗洛姆在分析纳粹德国极权主义社会性格的形成时追溯到了“一战”后, 说明战争会引发社会结构的巨大改变; 其二, 在“二战”前乃至战后初期的很长一段时间里, 就美国心理学多学派“势均力敌”的局面而言, 尚不能说在此之前美国心理学就已确立了科学主义范式的主导地位[4]甚至在美国心理学更早的发展阶段里, 詹姆斯还曾对实验心理学进行过批判, 并采用第一人称方法进行研究。他的心理学立场并不能等同于科学主义。而“二战”期间及战后初期的美国心理学更是出现了精神分析的活跃和“第三势力”心理学的崛起。见:舒尔兹在《心理传记学手册》(2011, p. 28)中的讨论。; 其三, “二战”可被视为美国心理学发展的转折点。在此之前, 美国心理学对其他国家的心理学有思想和范式的输出(主要是行为主义心理学), 而其它学派对美国心理学也有这方面的输入(主要是欧洲的心理学学派)。但在“二战”之后, 这一局面逐渐演变为主要由美国心理学向其它国家心理学的输出。出于对研究目的的考虑(即由“社会性格”这一切入点来理解“二战”之后美国心理学科学主义范式的形成与巩固), 本研究将“二战之后”的主要考察范围确定为二战结束(1945年)至20世纪70年代末期[5]任何试图在不同历史时期之间找到清晰界限的尝试都是十分困难的, 因而历史时期的区分不可能是绝对的, 只能根据不同时期的主要特征差异提供一个大致的时间框架。。一方面, 这足以覆盖一代人从出生到成为社会中坚力量的时间, 方便本研究围绕史料探讨美国战后社会性格的形成; 另一方面, 在20世纪70年代末期, 包括西蒙(Herbert A. Simon)、拉赫曼(Roy Lachman)、巴特菲尔德(Earl C. Butterfield)等人在内的美国认知心理学家们陆续宣称“(认知)革命”已经完成, 并开始将认知心理学描述为心理学的“库恩范式” (Kuhnian paradigm) (黎黑, 2004/2013, p. 364)。本研究认为, 这标志着美国心理学科学主义范式的形成与巩固。

由此, “二战”之后美国心理学科学主义范式的形成与巩固就被转化为了一个社会心理学问题。根据弗洛姆关于社会性格的理论, 本研究假设:二战之后美国社会环境的变迁, 在心理上形塑了战后美国的社会性格(前半部分), 而这一性格也在思想和文化方面对心理学的发展有所向往与期待。在这个意义上, 它进一步促进了科学心理学在美国的蓬勃发展[6]弗洛姆的理论模型是双向的, 但因为本研究主要考察的是“美国战后社会变迁形塑其社会性格、社会性格促进美国心理学科学主义范式的形成与巩固”这一过程, 因此对另一个方向的过程不作假设。仅在文末部分根据本研究中的有限证据, 对美国战后社会性格与科学心理学之间的“循环结构”进行初步讨论。(后半部分)。上述假设包括前、后两个部分, 以下将按照该顺序分别进行论证。

3 战后美国社会变迁形塑其社会性格

3.1 美国战后国际地位的跃升及国内社会的变迁

伴随“二战”后欧洲列强的衰落, 美国的国际地位空前提高, 一跃成为西方阵营乃至整个世界的霸主。政治方面, 无论是1942年1月《二十六国宣言》的发表、1944年7月《布雷顿森林协定》的通过, 还是1945年4~6月《联合国宪章》的起草、通过等一系列重要会议, 都是在美国举行的。战后形成的国际体系和国际秩序所反映的基本上是美国的要求。美国通过对联合国、国际货币基金组织、世界银行的实际运作, 加强了对国际事务的控制力。欧洲中心实际已为美国中心所取代。经济方面, 由于“二战”的战火基本上没有波及美国本土, 相比其他国家经济遭受重创, 美国经济不降反升。美国在资本主义世界工业生产中的比重由1937年的42%上升到1948年的53.4%; 出口比重由14.2%上升到32.4%; 黄金储备由1935年的101.43亿美元增长为1948年的244亿美元, 在资本主义世界黄金储备中占比74.5%; 到1945年二战结束, 美国国民生产总值占全世界总值的35% (畅征, 2016, pp. 3−4)。“二战”后美国国内经济的不断繁荣, 使其真正确立了消费社会(consumer society) (郅阳, 2013)。军事方面, 美国在战后独占了发达国家日本, 并在全球范围内率先拥有了原子弹(畅征, 2016, p.4)。但随后由于苏联军事力量的巨大威胁(特别是古巴导弹危机的爆发), 美苏之间在军备、航天和航空领域展开了将近半个世纪的竞赛。

与战后美国国际地位的跃升相应, 美国社会也发生了巨大变迁。在产业结构上, 美国开始了去工业化进程。即利用其国际地位的便利, 逐渐将低端产业转移到其它发展中国家。一方面, 其国内工业开始向信息技术型经济体转变, 这催生了大量以“知识经济”和“信息经济”维持生计的“白领”阶层(占成, 2008); 另一方面, 以娱乐业、服务业为代表的第三产业开始取代原有的实体工业(白玉, 2012; 刘文龙, 2015; 石光宇, 2018)。在人口与教育方面, 首先是大量欧洲专业人才和高级知识分子为躲避战争和纳粹的迫害而移民美国, 移民中几乎包括了整个欧洲的精神分析专家(吉尔根, 1982/1992, pp. 18−19)。这为战后美国科学与教育的兴盛奠定了重要基础。其次, 作为人们对大萧条和“二战”痛苦经历的反应, 美国在战后涌现了“婴儿潮”。与生育率上升同步的还有育儿观念的变化, 这与战后大量“蓝领”工人通过美国经济腾飞开辟的上升通道跃升成为中产阶级不无关系。美国社会从国家到个人层面都开始重视教育, 致使战后初期美国完成大学学业的年轻人比例在全球遥遥领先(戈登, 2016/ 2018, p. 481, 484)。在信仰方面, 美国社会表现出对传统的“离弃”。在韦伯(Max Weber)的时代(20世纪初), 美国社会有一种强烈的教派意识。成为教派成员意味着个人在道德上(特别是商业道德)的合格性得到了证明。一般来说只有属于循道宗、浸礼会或其它各个教派以及教派式秘密宗教集会的人, 才有可能在商业上获得成功(韦伯, 1998/2017, pp. 434−435)。相比之下, 美国“二战”后的婴儿潮一代则接受了新的价值观, 即社会学家所说的“非权威化”。越来越多的人开始质疑把宗教作为道德指引源泉的合理性与合法性, 到教堂做礼拜和参加教会团体的青年人数开始减少(刘丽, 2011)。值得一提的是, “二战”后一项以当时APA中27位著名心理学家为对象的调查发现, 他们中的大多数都是反宗教的(Keehn, 1955)。

总的来看, “二战”后美国国际地位的跃升及与之相应的社会变迁, 从各个方面为美国人生活方式的改变提供了契机。新的生活方式体现的是新的时代精神。正是经由生活方式的改变, 战后美国的社会变迁形塑了其社会性格。

3.2 “二战”后美国社会性格的形成

“二战”后美国社会变迁对其社会性格的形塑可以概括为“物质”与“精神”两个方面。首先, 在物质方面, 美国利用得天独厚的战后优势, 率先达成了“发达工业社会” (advanced industrial society)和“消费社会”。在这一现代社会形态中, 人们的生产和消费行为都已发生异化。生产和消费不再只是为了维持日常生活所需, 而是为一个更加抽象的目标而服务, 即:“繁荣与增长”。生产不断追求更高的、甚至远超需求的效率, 而消费则追求创造出更多的GDP。在现代媒体和广告的辅助作用下, 二者间存在的张力甚至可以“创造出”供需关系(奢侈品中的品牌效应以及与此相关的不必要消费行为就是十分直观的例证)。就二者的可计算性特点而言, 可以说整个社会实际上都在追求一种抽象的、已经因异化而逐渐远离实际生活的目标, 即:数字的增长。同时, 在自我(self)与环境相协调(attune to environment)的作用下(Markus & Kitayama, 2010), 上述社会形态也不可避免地塑造着这一社会中具体的人同世界“打交道”的基本方式。这一基本方式可以被概括为马尔库塞(Herbert Marcuse)所说的“单向度的(one-dimensional)思维与行为模式” (马尔库塞, 1964/2015, p. 50)。本研究将其简称作“单向度化”。

更具体地说, 这一“单向度化”又涉及两个层面。在相对表浅的层面上, “单向度化”具体表现为一种“趋同化”, 即:生活在发达工业社会和消费社会中的人们在生活方式和价值取向上逐渐趋同(人朝向“抽象他人”[7]例如种种抽象的“成功人士”、“精神贵族”、“拥有高品质生活的人”、“前卫的人”, 等等。的单向度化)。在“自给自足”生产模式解体后的现代社会, 这一趋同很大程度上正是通过消费行为而得以展开的。鲍德里亚(Jean Baudrillard)指出, 在消费社会中, 商品除“使用价值”与“交换价值”之外还具有“符号价值” (陈嘉明, 2006, p. 335)。这意味着人们对商品的消费行为具有了一种在满足生活需求之外的象征意义。在追求这一象征意义的过程中, 通过舆论、媒体、广告和社会比较, 个人的消费行为实际上被(资本)操控了。而在面对(甚至对抗)这些力量时, 个人通常是不自觉的和无能为力的。弗洛姆也曾将类似的倾向称为机械趋同(automaton conformity), 并认为这是现代人为了克服孤独感而逃避自由的一种重要机制(弗洛姆, 1941/2015, pp. 122−123)。这揭示出在消费社会所营造的虚幻的“多元与自由”背后, 恰恰是人的“单向度化与不自由”。而在相对更深的层面上, “单向度化”还具体表现为一种“物化”, 即:在不断追求效率、业绩的社会中, 人逐渐被肢解为若干变量的组合, 在不断被操作化和数字化(量化)处理对待的过程中, 最终异化为“物” (人朝向“物”的单向度化)。这一更深层次上的“单向度化”是伴随自然科学的操作主义(operationalism)与社会科学的行为主义(behaviorism)而出现的。它们的共同特征是概念处理上的“全盘经验主义”。那些无法被操作的概念因而被逐出思维(马尔库塞, 1964/2015, pp. 49−51), 剩下的只有能够按照操作主义和行为主义被以第三人称方式明确表征出来并加以把握的、碎片化的经验事实。通过操作主义和行为主义来定义“人”时, 人就被简化为了“物”。这种简化有时甚至是主动发生的。弗洛姆就曾指出一种在现代资本主义社会中日益凸显的市场取向(the marketing orientation), 即:“人把自己当作一种商品, 并把个人的价值当作交换价值” (弗洛姆, 1947/1988, pp. 78−79; 郭永玉, 2022)。从根本上说, 发达工业社会对人的“单向度化”是为了方便维持庞杂“社会机器”的运行秩序, 以追求更高的效率和产出。马尔库塞曾举例说明发达工业社会中“工人对工作条件和工资的怨言”这一问题, 如何经由操作主义的转译被约简、切割成了许多特定的陈述。原初问题的整体意义在转译中被抹除, 而正是这种操作使(对该问题的)“治疗”成为可能(马尔库塞, 1964/2015, pp. 161−163)。综合上述“趋同化”与“物化”两个层次的含义, 本研究将“单向度化”[8]在“信息时代”或说“后工业时代”的今天, 美国社会性格(也包括许多其它现代社会)中的单向度化特征实际上日益加深了。依托互联网和物流的便利, “脸书” (Facebook)、“油管” (YouTube)、“亚马逊” (Amazon)等渠道使生活方式的传递变得更为迅捷, 这也促进了全球化浪潮下的趋同化; 而诸如“大数据” (Big Data)、“元宇宙” (Metaverse)等新奇事物的出现, 从技术上进一步实现了对人的物化(数字化)。有资料表明, 数据公司Acxiom将3亿(几乎是所有)美国公民的个人数据作为商品进行交易。在新兴技术为生活提供便利的同时, 现代人似乎本身也越来越认定自己是可量化、可测量、可操控的客观事物。诸如“调节情绪”、“释放压力”和“提高效率”这些流行的表述均能为此提供间接证据。由此也可以看到马尔库塞理论的预见性及其对当代的重要意义。相关资料见:韩炳哲(Byung-Chul Han)在《精神政治学》(2019, p. 16, 89)中的考据和讨论。作为美国战后社会性格的第一个特征。

其次, 在精神方面, 传统宗教信仰的衰退为战后美国社会逐渐步入价值无政府主义铺平了道路。当对一个人的评价不再由其信仰的虔诚与否及所属教派所主导时, 个人的受教育背景以及他在现代社会中的胜任力则变得日益重要。出现于上世纪50年代的常春藤盟校(The Ivy League)反映出那个时代美国社会对精英教育的重视。也就是说, 对知识的崇拜逐步取代了对上帝的崇拜。对知识的崇拜在根本上是对理性的崇拜。借助启蒙理性的力量, 西方文明摆脱了中世纪神学的束缚。正是基于启蒙理性的一整套制度设计, 西方文明才得以步入现代化(modernization)进程。现代化进程背后是现代性(modernity)的展开。韦伯指出, 现代性的一个基本特征就是世俗化(secularization), 其表现是世界的“祛魅” (disenchantment), 即宗教世界观的瓦解与世俗文化的产生。它所带来的“理性化”结果, 就是“价值理性”与“工具理性”的分裂。即人们的行为不再以理想的价值为指引, 而是以现实利益为追逐目标, 在科学崇拜的背景下, 相信通过计算可以获得一切。现代性使人变得越来越工具化(陈嘉明, 2006, p. 342)。“二战”之后美国社会所崇拜的正是这样一种异化了的工具理性。这种对工具理性的崇拜其实是由欧洲社会开启的时代精神在美国的延续。胡塞尔(Edmund Husserl)在“二战”前就已辨认出潜藏在这种崇拜之中的“危机” (胡塞尔, 1976/2001, pp. 15−17), 而作为战后西方阵营中心的美国则将这种崇拜推向了极致。

在社会学的语境下, 韦伯又将“工具理性”称为“形式合理性”, 将“价值理性”称为“实质合理性”, 以此强调工具理性“在技术上的可计算性” (陈嘉明, 2006, p. 108), 也即“可操作性”。它强调方法、过程而忽视实质与内容, 代表着“方法中心主义”的倾向。即只要认识活动(的过程)符合操作、运算和推理规范, 则被认为是合乎理性的, 其结果与结论便也是可信的。在这个意义上, 工具理性的崛起意味着, 原先只是为了达成目的的“手段” (比如技术), 现在却成为了目的本身; 对形式(或过程)的强调原先只是为了确保本质的可通达性, 而现在形式却直接被等同于本质(例如, 当代心理学研究者倾向于以对某一心理实体下操作定义的方式, 而“终止”人们对其的任何形而上设想, 就反映着这一点) (舒跃育等, 2019)。作为一种思维与行为的基本模式, “追求工具理性”指的正是这种“以手段取代目的, 以形式取代实质”的倾向。从这个角度来看, 战后美国社会对工具理性的追求, 填补的正是尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)所谓“上帝死了”之后留下的精神空虚。人们转而“信仰”这一异化了的理性, 来获得存在的确定感和生命的意义(尽管这一异化了的理性本身恰恰是拒斥意义的)。于是, 科学技术理所当然地被视作“万能灵药”, 世俗化与功利化成为不可阻挡的趋势。这一“追求工具理性”的倾向, 恰好可以解释美国及许多其它现代社会中“知识的商品化”现象(包括心理学知识在内)。据此, 将“追求工具理性”[9]与“单向度化”稍有不同的是, 在“追求工具理性”这一性格特征的形成中, 还体现出“实用主义”这一美国固有文化特点的作用。这一文化基础作为背景因素, 有利于战后美国社会在精神方面的变迁下, 形成“追求工具理性”的性格特征。见后文中对“实用主义”的讨论。作为战后美国社会性格的第二个特征。

此外, “二战”之前美国文化的固有特点在战后美国社会性格形成过程中的作用同样不可忽视。概括起来这些特点主要包括“实用主义”与“个人主义”。实用主义的态度集中体现于美国本土哲学中。詹姆斯(William James)认为实用主义最根本的原则就是根据思想、概念、命题所产生的实际效果来决定其意义(张汝伦, 2020, p. 147)。而在谈及社会制度时, 杜威(John Dewey)曾说“一切政治制度和工业制度的最高检验标准就是它们有助于每个社会成员的全面成长” (Dewey, 1971, p. 186)。可以说, 实用主义为前述战后美国社会性格中“追求工具理性”特征的形成提供了文化基础。另外, 美国文化的确十分强调创新, 近、现代许多影响世界的发明家都是美国人。但这种强调有一个必不可少的前提, 就是基于个人主义。被誉为美国精神奠基人的作家兰德(Ayn Rand)在1943年出版了小说《源泉》。小说结尾, 代表美国创新精神的主人公洛克清晰地阐述道, “头脑是个人的属性。并不存在所谓集体的大脑这种东西” (兰德, 1993/2013, p. 882)。该部分是整部小说的高潮。通过阐述“基于个人主义的创造”这一美国精神, 洛克在审判中被无罪释放。利科(Paul Ricoeur)早已通过精彩的论述说明了虚构故事对现实的模仿(利科, 1981/2012, pp. 254−255)。而《源泉》多年来在美国的畅销也反映出民众对书中个人主义文化的强烈认同。鉴于文化对心理(人)也具有塑造作用(Markus & Kitayama, 2010), 本研究将这一美国社会性格中由个人主义文化塑造而来的特征概括为“个体优先”[10]这一“文化通过传承而形塑心理”的过程, 也即李泽厚所说的“或强迫、或自愿、或自觉、或不自觉地积淀”的过程。在这个意义上, “个体优先”可被理解为一种“文化心理结构(cultural- psychological formation)”。参考李泽厚在《人类学历史本体论》(2016, pp. 449−450)中的相关论述。。个体优先不仅仅指在决策时追求个人利益的最大化, 更是指像洛克那样“以个体为出发点”的思维及行为模式。据此, 将“个体优先”作为美国战后社会性格的第三个特征。

综上, “二战”之后美国社会发生的巨大变迁透过美国文化的固有特点, 从物质与精神两方面形塑了其社会性格。这种社会性格的核心特征是:单向度化、追求工具理性, 以及个体优先[11]这里需要指出的是, 在本研究中无论是单向度化、追求工具理性还是个体优先, 都是指一种思维和行为的模式。尤其后两者中的“追求”与“优先”这样强调动作(或倾向)的表述, 将其同可被视为价值观的“工具理性”和“个人主义”鲜明地区分开来。尽管当代心理学对人格的定义仍难统一, 但就经典定义而言, 人格至少包括“思维(思想)、行为的独特模式”这一层含义。而在弗洛姆的思想体系中, 人格同样也是气质与性格的上位概念。但弗洛姆也在另外一些论述中将性格(取向)直接等同于价值观。为避免混乱, 本研究在对性格进行界定时采取当代心理学的立场。参考郭永玉等在《人格理论》(2021, pp. 2−3)中的论述, 以及弗洛姆在《为自己的人》(1988, pp. 64−67)和《占有还是存在》(2021, p. 9)中的相关论述。。至此, 假设的前半段(社会变迁形塑社会性格)已得到论证。不难发现, 上述战后美国社会性格的核心特征与科学心理学的主要特点之间存在呼应。科学心理学基于还原论立场, 通过量化方法对心理与行为的“描述和解释”, 本质上就是一种对心理的复杂性进行“单向度化”处理的过程; 而基于评估、操控变量所实现的对心理与行为的“预测和控制”, 则充分体现出心理学知识的“工具理性”意味; 此外, 科学心理学基于原子论割裂整体的研究模式, 以及通过对集体语境(context, 例如社会、文化、历史)的变量化操作继而将其“剥离于个人之外”的思维模式, 则反映出“个体优先”的基本原则。根据对这些特点的分析可以推理出, 这种社会性格对心理学乃至精神学科的期待是能够为社会的运转提供一种机械般的确定性。具体来说, 就是科学主义对精神世界的“祛魅”, 即“心理的世俗化”。马斯洛(Abraham H. Maslow)在1954年谈到的事件可以支持上述推理。当时美国国会试图设立一个全国研究基金会, 但许多物理学家建议所有心理科学和社会科学不得享受基金会的利益, 理由是这些学科不够“科学” (马斯洛, 1987/2012, pp. 242−243)。在对美国战后社会性格进行分析之后, 下面将对假设的后半段(美国战后社会性格促进科学心理学在美国的发展)展开详细论证。

4 美国战后社会性格促进其科学心理学的发展

按照前文的分析与假设, “二战”后美国社会性格促进了美国心理学科学主义范式的形成与巩固。在对这一假设进行论证之前, 有必要先对其论证方法的特殊性作一简要说明。在前文已完成论证的模型前半部分中(即:社会环境→社会性格), 模型的逻辑起点(美国“二战”后的社会变迁)与论证起点(与社会变迁相关的史料)是对应的。然而在接下来将要论证的模型后半部分中(社会性格→思想), 模型的逻辑起点(美国“二战”后的社会性格)却无法作为其论证起点。这是因为, 我们无法由抽象的社会性格推导出具体的美国科学心理学发展史。因此, 与弗洛姆分析“一战”后德国权威主义性格和纳粹理论、制度间关系的做法相同[12]弗洛姆在论证“一战”后德国权威主义社会性格促进纳粹主义在德国的蔓延和稳固时, 所采取的策略是:从纳粹主义的理论、制度, 希特勒、戈培尔的言论(包括希特勒的《我的奋斗》一书)以及“捷克危机”和战争中的其它史料出发, 寻找其中体现(express)出权威主义性格的部分进行细致分析, 以论证其理论模型的合理性。见弗洛姆在《逃避自由》(2015, p. 152, 157, pp. 146−148, 154−155)中的论述。, 本研究在接下来的论证中, 也以史料(在本研究中即“二战”后的美国心理学史)作为论证起点。通过分析“二战”后美国心理学发展过程中在宏观及微观层面上所体现出的战后美国社会性格特点, 回溯出社会性格对科学心理学发展的促进作用。具体而言, 回顾心理学史, 无论是“二战”后美国心理学在宏观层面表现出的“应用性”倾向, 还是其微观层面学派变迁背后的潜在逻辑, 均能为模型后半部分提供证明。

4.1 战后美国心理学的“应用性”倾向

“二战”在整体上促进了心理学的发展与应用。战争期间, 约有1250名心理学家全职投入与国家非常时期有关的心理学工作(Flanagan, 1952, p. 2)。其中, 美国心理学史家波林(Edwin Garrigues Boring)就曾在1943年组织编写了《战士心理学》, 出版达38万册。而与战争有关的研究课题, 如军事心理学、工程心理学和心理测验等, 也在政府及军方的支持下取得了巨大发展(吉尔根, 1982/1992, pp. 50−53, 58)。战争结束后, 一系列美国战后遗留的现实问题又一次迫使政府向心理学寻求帮助。退伍军人的心理创伤和安置问题加重了美国社会对临床心理学的需求(吉尔根, 1982/1992, p. 48), 政府也通过退伍军人管理局的规划增加了对临床心理学的资助。而战后10年间美国社会对心理健康的巨大需要又加速了心理学工作者的职业化, 临床心理学家开始进行科学研究并借助心理测验(吉尔根, 1982/1992, pp. 57−58)。

战后人口的增加以及冷战时期美、苏之间的竞赛, 促进了发展与教育心理学的研究。这期间美国心理学尤其关注对天才、创造性和学习过程的研究。这些研究的目的性很强, 旨在为美国识别和培养有前途的学生, 在人力资源方面增加美国科学家、工程师和教育家的数量(吉尔根, 1982/1992, pp. 83−85)。这直接造成了美国心理学与教育学对教学反馈、评价的重视, 以及对量化考评的采用。这样一种注重考评的教育训练模式一度对欧洲乃至全世界的教育都产生了重大影响。美国心理学发展与教育研究背后的逻辑十分清楚, 即通过对个人发展与教育的强调和投入, 最终提升整个美国社会在科教领域的实力。

美国社会对集权政府(法西斯)的运作、集中营、战争和攻击性等问题的反思与关注, 促进了社会心理学的发展。一些因战争移民美国的欧洲心理学家在此过程中做出了重要贡献。例如贝特海姆(Bruno Bettelheim)就曾对极端情境(集中营)下的个体与团体行为进行了深入研究(Bettelheim, 1943)。而勒温(Kurt Lewin)的团体动力学更是鼎盛一时, 他还为美国培养了海德(Fritz Heider)和费斯廷格(Leon Festinger)等社会心理学家。勒温提出了B =(PE)这一著名的行为公式(叶浩生, 杨莉萍, 2009, p. 218), 长远来看它不仅为社会心理学的发展奠定了数理逻辑的基调, 也为之后的社会认知研究埋下了伏笔。有研究者从叙事的视角考察了社会认知研究中对人的隐喻。发现这种隐喻由“朴素科学家” (1970以前)转向了“认知吝啬者” (1970~1990), 最后转向了“目标明确的策略家” (1990之后) (高峰强, 2009, pp. 91−92)。在这些隐喻中, 始终不变的是将人理解为“个人”。社会认知研究总是基于个人的考察, 这与美国社会性格中的“个体优先”特征不无关联。事实上, 20世纪70至80年代欧洲社会心理学对美国社会心理学的挑战主要就是围绕这一点展开的(郭本禹等, 2013, pp. 354−355)。

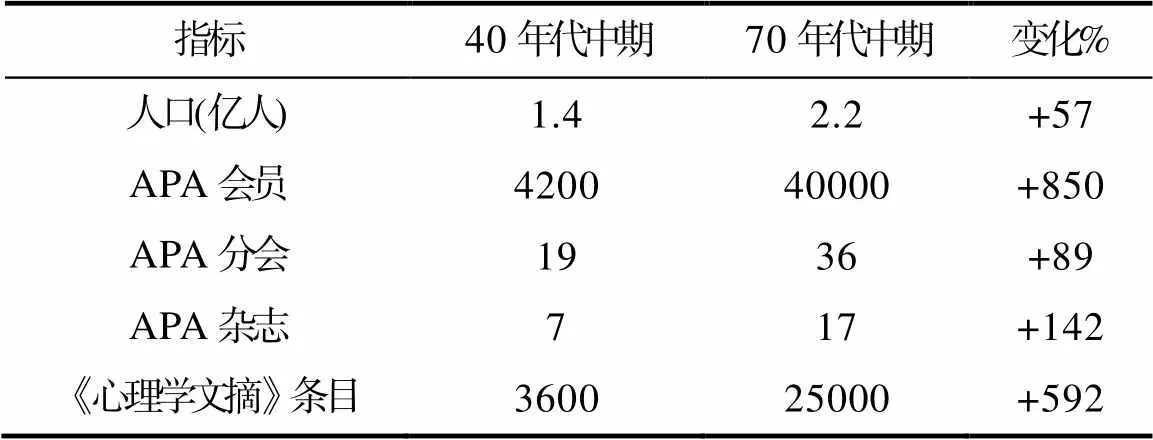

宏观上, 战后美国心理学的发展出现了爆炸式增长。虽然战后婴儿潮的出现促进了美国人口的增加, 但相比之下, 无论是APA的会员数量, 还是APA旗下杂志数量的增长都呈现出更加迅猛的增长率(见表1)。与战后美国心理学的蓬勃发展相应的, 美国社会对心理学教育的需求同样与日俱增。1950~1970年心理学博士数量大约增加了5倍, 相比之下, 化学博士的数量仅仅增加了1倍(吉尔根, 1982/1992, p. 23)。这一时期美国心理学的发展总体上呈现出一种“应用性”倾向, 其特点可以概括为以下三点:其一, 量化倾向。为了促进心理的可操纵化, 开始在研究与实务中侧重评估与反馈, 同时促进了心理测验的发展与应用; 其二, 工具理性色彩明显。心理学研究明显受到政治和社会需求的影响, 迫切希望解决美国社会的现实问题, 为发达工业社会的运转和美国国际地位的巩固服务; 其三, 突出个人立场。无论是研究的着眼点还是解决问题的着眼点都是个人, 包括社会心理学。不难发现, 上述战后美国心理学发展过程中的特点均体现出其战后的社会性格。

表1 几种指标反映出“二战”后美国心理学的发展速度(吉尔根,1982/1992, p. 26)

4.2 战后美国心理学学派变迁背后的逻辑

不只是“二战”后美国心理学在宏观层面表现出的“应用性”倾向, 微观层面上, 这一时期学派变迁背后潜藏的逻辑同样体现出战后美国的社会性格。诞生于美国本土的行为主义心理学在战后已完成了由古典行为主义向新行为主义的过渡。后者以逻辑实证主义和操作主义为方法论基础。从二战直到五十年代这段时期, 行为主义的领军人物是赫尔(Clark Leonard Hull), “赫尔”和“赫尔主义者”一度被作为《心理学文摘》的主要题头(吉尔根, 1982/ 1992, pp. 119−120, p. 131)。赫尔可以说是心理学中拉普拉斯式的人物, 他试图以学习理论为基础, 通过数学模型构建一个大一统的行为主义理论(这里已体现出赫尔主义的单向度化倾向)。而他仿效牛顿物理学提出的“假设−演绎”研究模式甚至一直影响着今天的心理学研究(即假设−检验)。然而随着赫尔离世, 其理论体系中的许多不合理之处开始暴露, 心理学家们渐渐对赫尔的体系失去信心。之后斯金纳(Burrhus F. Skinner)接替赫尔成为行为主义的领军人物。他无疑是一个更为激进的行为主义者, 甚至否认了启蒙以来作为人性至高成就的“自由与尊严”。与赫尔试图构建宏大理论的尝试和“从公设−理论到实验”的演绎思维截然相反, 斯金纳强调对行为进行实验分析, 回避在刺激与反应的关系上进行任何抽象, 并且主要运用归纳思维进行心理学研究(吉尔根, 1982/1992, p. 139, 144)。斯金纳这一“重实验而轻理论”的主张, 对日后主流心理学重视具体、零散的实验研究而轻视理论推演的倾向有很大影响。

虽然行为主义后来因为排斥“意识”研究的极端态度而逐渐衰落, 但其实证主义、操作主义的方法论传统, 以及科学主义立场实际已为之后兴起的认知心理学所继承和发展。严格地说, “认知革命”是一个历史叙事回溯出的结果, 并没有心理学家有意识地去开创一个认知学派或者认知心理学。这一“革命”大概在上世纪四五十年代就隐约开始了, 直到六七十年代已基本成型。那一时期美国心理学外部和内部的诸多因素共同促成了这场“革命”。在心理学外部, 信息论、系统论、控制论的成熟, 信息技术的发展以及计算机的出现(叶浩生, 杨莉萍, 2009, pp. 311−312), 为心理学提供了新的思考方式和研究方法; 而在心理学内部, 托尔曼(Edward Chase Tolman)的目的行为主义、美国心理学对皮亚杰理论的逐渐重视、格式塔心理学遗留的影响、乔姆斯基(Avram Noam Chomsky)与斯金纳关于语言学习的论战, 以及心理过程研究的恢复(例如对短时记忆容量的研究), 共同促使“意识”作为研究内容在美国心理学中逐步回归。概括来说, 认知心理学家借助以计算机科学为参照的科学方法来研究人类心理的“黑箱”。经由“表征”这一媒介, 认知心理学试图实现对心理内容的自然化(高新民, 2012, p. 322), 以使心理学成为一门严格的定量自然科学。在之后的发展中, 认知心理学逐渐成为了美国乃至全世界心理学研究的主流范式。这种格局一直持续到了今天。

然而, 在“二战”期间及战后初期, 尚不能说美国心理学已确立了科学主义范式的主导地位。这是因为这一时期人文主义心理学派在美国同样十分活跃。这些学派和思想至少为美国心理学后来的发展提供了截然不同的选择。伴随约200位精神分析家因战争和迫害移民美国, 精神分析学派曾一度对美国心理学产生了巨大影响(吉尔根, 1982/1992, p. 18, 54)。这些影响不仅局限于临床心理学领域, 也辐射到了美国的发展与人格心理学研究当中。不同于行为主义抵触“潜意识” (unconscious)概念的一般印象, 以赫尔为代表的一批行为主义者曾大力推动以量化实验的方法来验证精神分析理论(这可被视为对深层心理进行祛魅的尝试), 更是围绕此形成了著名的“耶鲁小组” (吉尔根, 1982/1992, p. 103, pp. 115−118)。这一时期主导美国精神分析的主要是哈特曼(Heinz Hartmann)开创的自我心理学。自我心理学通过对力比多的中性化(neutralization), 使精神分析更加关注自我(ego)的适应功能(郭本禹等, 2013, p. 218)。自我及与之相关的防御机制成为美国精神分析探讨的焦点。之后移民美国的艾瑞克森(Erik H Erikson)和马勒(Margaret S. Mahler)分别提出了各自的人格阶段论, 为发展心理学的理论构建做出了贡献。从某种意义上说, 自我心理学是精神分析中与主流科学心理学研究最为接近的分支。因为在同一时期, 英国的克莱茵(Melanie Klein)和法国的拉康(Jacques Lacan)同样对弗洛伊德晚年理论发生的“自我”转向做出了进一步的发展。但他们分别通过“客体关系”与“镜像阶段”, 论证了自我的“建构性”特点, 并因此与美国的自我心理学针锋相对(卢迪内斯库, 1993/2020, pp. 215−217; 瓦尼埃, 2003/2019, pp. 47−50)。从此处可以发现自我心理学对精神分析进行“美国化”的倾向和特点。应当说, 美国心理学无论在学术研究还是临床实务方面都曾一度对精神分析充满热情。然而伴随循证医学的兴起, 精神分析在美国心理学界逐渐被边缘化, 甚至被主流斥为“伪科学”。美国《时代》周刊还曾在1990年刊发了“弗洛伊德已经死去”的封面报道(郭本禹, 王礼军, 2016)。

除了欧洲“舶来”的心理学派曾在战后的美国一度活跃, 欧洲的“舶来”文化也曾与美国本土的人文思想融合在一起, 促成了美国的人文心理学运动——第三势力心理学(即人本−存在−现象学心理学, 也即广义的人本主义心理学)。这一运动几乎是与认知革命同步进行的。它开始的一个重要标志是1958年罗洛·梅(Rollo May)《存在》文集的出版(吉尔根, 1982/1992, pp. 268−269)。第三势力心理学整体上有一种试图在心理学与哲学之间重新建立起连接的尝试。但其哲学基础并非当时英美国家盛行的分析哲学, 而是现象学和存在主义。虽然早在詹姆斯的心理学中就包含有现象学思想(高申春, 2011), 但第三势力心理学中的现象学倾向更多是欧洲心理学的舶来品。例如宾斯万格(Ludwig Binswanger)、鲍斯(Medard Boss)和范卡姆(A van Kaam)等人的心理学思想。然而美国心理学后来的发展, 并没有沿着第三势力的路线进行, 而是更加深化了自然科学的主流倾向。美国心理学家坎宁安(Cunningham, 1985)曾评价说, “人本主义心理学是一个伟大的实验, 但基本上是一个失败的实验”。而舒尔兹在新、旧两版《现代心理学史》中对待人本主义心理学的态度更是意味深长。旧版中人本主义心理学章节的题目是“未来:人本主义心理学?”新版中它与积极心理学被并在一起, 题为“精神分析:建立之后” (车文博, 2007, p. 354)。

总的来说, 战后的美国心理学在微观层面上呈现出学派变迁的局面。新行为主义作为美国本土心理学中科学主义的代表, 它在战后的逐步衰弱主要是与心理学对心理“黑箱”兴趣的日益浓厚和研究方法的日渐成熟有关。但其科学主义立场实际已为之后的认知心理学所继承和发展。作为舶来学派的精神分析在传入美国后, 由于美国战后社会性格的压力, 曾适应性地做出了“美国化”尝试。但其与美国社会性格中追求工具理性倾向的根本不相容性, 导致其在之后流行的循证医学体系下几乎完全丧失了话语权。并且与美国社会性格所追求的“对精神世界的祛魅”截然对立, 精神分析以“潜意识”这一非理性因素作为立论根基, 恰恰反映出一种“神秘主义倾向”。这部分解释了精神分析在当代美国乃至全世界心理学中被边缘化的原因。而第三势力心理学虽然诞生于美国, 但其核心思想却来源于欧洲的心理学和哲学。与主流科学心理学还原论立场所体现出的(对人与心理的)单向度化倾向截然不同, 在现象学−存在主义的影响下, 第三势力心理学“悬搁”方法而侧重描述, 重视心理意义的复杂性。这使其研究很难具备较高的“可操作性” (以现象学、诠释学为基础的质性研究对研究者要求极高)。因此第三势力心理学虽然对整个心理学学科而言意义重大, 却最终难免被美国主流的科学心理学所边缘化。反观认知心理学, 它能够成为美国心理学的主流范式绝不仅仅是心理学内部发展逻辑演进的结果。按照前文的分析, 美国战后社会性格对心理学的期待是“科学主义对精神世界的祛魅”, 也即“心理的世俗化”。而战后美国信息科学技术的成熟恰好为这一期待的实现提供了方法(主要是定量的单向度化方法)。认知心理学不仅在研究方法上具有较高的可操作性, 其研究结果也正可以实现对心理的描述、解释、预测和控制。而这些目的的实现反过来又会巩固美国社会性格中对工具理性的追求和单向度化(通过定量方法将人的心理分解、还原为若干可操作的变量), 便于美国社会以个人为着眼点解决社会运行中的问题, 确保社会机器的高效运转。这里其实已经透露出科学心理学作为美国思想(体系)的组成部分, 参与维持其社会运转的功能。至此, 通过对“二战”后美国心理学在宏观及微观层面上的发展进行回顾, 完成了对假设后半段(美国战后社会性格促进科学心理学在美国的发展)的论证。

5 讨论与展望

本研究从“二战”后美国社会变迁的视角出发, 以社会性格为纽带, 分析了美国心理学“科学主义范式的形成与巩固”这一动态过程。战后美国社会变迁透过其固有的文化特点, 形塑了其战后的社会性格。这种社会性格以“单向度化、追求工具理性, 以及个体优先”为核心特征。战后美国社会性格在思想、文化层面对心理学的期待是“科学主义对精神世界的祛魅”, 即“心理的世俗化”。放在整个现代性对世界进行祛魅的背景下来看, 心理的世俗化反映着“人” (理性)代替“神”从心理层面设计“人”的愿望。在这个意义上, 战后美国社会性格促进了科学心理学在美国的发展, 最终促使科学心理学成为(美国乃至全世界)心理学的主流范式。而日益蓬勃的科学心理学反过来又不断巩固着美国的社会性格, 作为其思想(体系)的组成部分参与维持了美国社会的运转(见图2)。

5.1 讨论

“二战”后美国社会发生的巨大变迁形塑其战后社会性格, 这反映出心理(人)对社会环境变化的动态适应性。对中国社会的研究同样发现, 近几十年中国社会的变迁(主要是经济方面)提升了当代中国人的自恋水平。而这很可能是个人主义价值观在中国社会蔓延的后果(Cai et al., 2011)。这些结果应当引起社会学和心理学研究者的重视。本研究的结果同样符合近年来文化心理学提出的“文化与自我相互建构”假说(Markus & Kitayama, 2010)。一方面, 美国文化固有的特点或直接(个人主义)、或间接(实用主义)地参与了战后美国社会性格的形成过程, 体现出文化对心理(人)的形塑作用; 另一方面更重要的是, 战后美国社会性格对科学心理学发展的促进也体现出心理(人)对文化的建构作用。对于心理(人)在文化建构中的作用, 除本研究提供的心理学发展例证及弗洛姆提供的宗教发展例证(基于社会性格理论对欧洲新教文化的分析)之外(弗洛姆, 1941/2015, pp. 66−68), 对艺术风格史的分析也表明:不同时代之所以有不同风格、不同感知的“形式艺术” (例如中国古代的唐诗、宋词、元曲), 一个重要的原因就是不同时代有其具体的“心理要求” (李泽厚, 2016, p. 486)。

图2 “二战”后美国心理学科学主义范式形成与巩固的动态过程

本研究认为, “美国战后社会性格”与“科学心理学在美国的蓬勃发展”二者之间实际构成了一个“循环结构”。马尔库塞(1964/2015, p. 312)指出, 发达工业社会“封闭”自己。在过度发达国家, 恰恰是大量的商品、服务、工作和休闲成为了遏制“解放”的武器。科学心理学同样为美国社会提供了“心理学产品”, 例如近年来流行的“认知训练”和“基于循证的心理咨询技术”。前者通过对科学心理学发现的某一具有可塑性的认知成分(如工作记忆、注意偏向)进行训练, 以提升个人在学业和工作中的竞争力, 最终增加整个社会的运转效率; 后者则以认知过程中的某些“障碍”为靶向干预目标, 通过系统化的操作流程, 帮助求助者回归并“适应”社会。应当警惕的是, 通过将本身可能源自社会层面的问题转化为个人的心理问题(或缺陷)而予以干预, 是否会在维持社会高效运转的同时, 掩盖了社会本身存在的矛盾?这样的思考可以揭示出美国的科学心理学作为其思想(体系)组成部分的功能。即科学心理学实际参与维持了美国社会自“二战”以来的高效运转, 这也令美国在其主导的国际政治经济话语体系下, 长期占据着优势地位。正是这一“循环结构”的存在, 使美国社会的运转不断从科学心理学中受益, 同时其社会性格又不断促进着科学心理学的发展。在这个意义上, 对这一“循环结构”的揭示, 恰好解释了文章开头指出的吊诡现象。即, 在科学心理学占据主导地位的美国, 总是涌现出种种“非主流”的心理学思想; 但这些思想却无法从根本上改变美国科学心理学的格局。

在此还有必要特别说明的是, 本研究中“二战”后的美国社会性格虽然包括“单向度化”这一核心特征, 但在深层次上, 其与人们对美国“自由主义”的一般印象却并不矛盾。首先, 从起源上讲, “自由主义”是“启蒙”思想大厦的一个重要维度, 它的基本要义之一就是“个人主义” (陈嘉明, 2006, p. 17)。在此前的分析中, “个人主义”作为美国文化的固有特点, 本身就形塑了本研究中的“个体优先”性格特征。这是“自由主义”与本研究中美国社会性格的第一层联系。其次, 就“自由”的定义而言, 霍布斯(Thomas Hobbes)的经典陈述将其描述为“外界障碍不存在的状态” (阿巴拉斯特, 1984/2004, p.73, 175)。而作为“三权分立”思想源头的洛克(John Locke)则进一步主张, 自由、生命、财产等个人权利神圣而不可侵犯(陈嘉明, 2006, p. 20; 赵林, 2021, p. 318)。人们对美国“自由主义”的一般印象正与此相关。其《独立宣言》开篇就强调了“生命权、自由权和追求幸福的权利不可被剥夺”。然而这种“免于……的自由”终归是一种“消极的自由”[13]需要特别说明的是, 此处“消极的自由”是英国哲学家伯林(Isaiah Berlin)提出的概念, 它是指“个人在特定的领域内保有自己的空间, 保有不受阻碍与干预的自由”。与之相对的概念是伯林提出的“积极的自由”, 它是指“成为某人自己的主人的自由”。此处本文只为学术探讨而引用相关概念, 不作价值方面的判断和讨论。参考伯林在《自由论》(2003, p. 191, 195, 200)中以及陈嘉明在《现代性与后现代性十五讲》(2006, pp. 19−20)中的相关论述。(陈嘉明, 2006, p. 20), 或者说只是合乎形式的自由。本研究中美国社会性格的第二个特征是“追求工具理性”。韦伯所指出的工具理性与价值理性的分裂经常在社会学语境下被其转换为形式合理性与实质合理性的分裂。无论是三权分立、财产法还是选举制度, 其实都只能在形式合理性的意义上确保这种“消极的自由”。在韦伯看来, 经济和政治的理性化所编制的“铁笼” (iron cage, 官僚体制化、专业化所织成的巨大罗网)恰恰导致了自由的丧失(陈嘉明, 2006, p. 113)。这一形式合理性意义上的自由[14]如果我们把眼光放在当代美国就会发现, 无论是总统的改革计划停留在竞选时的一纸空谈、大量西弗吉尼亚州矿工为了忍痛下井作业来维持生计而不断滥用镇痛剂导致毒品成瘾、曾为美国而战的外籍退役军人遭遇驱逐离境的不公待遇, 还是缅因州那些从事辛勤劳作为美国社会提供农产品却不为外界所知的外来劳工们, 这些“不自主”的存在至少说明, 美国社会未必确保了实质合理性意义上的自由。李泽厚在谈当代北美及西欧的“自由主义”时直言其似乎恰好走向了反面:“倡导个人自由主义似乎反而使大多数人在政治上处于无能为力的不自由状态。如自由主义提倡‘新闻自由’, 结果成了人们被媒体控制的不自由。自由主义提倡多元、多样, 结果变成了一元化、同质化……”。参考李泽厚在《人类学历史本体论》(2016, pp. 44−45)中、篠原匡(Shinohara Tadashi)在《看见美国》(2021, p. 108, pp 98−100, 135−138)中以及拉斯卡斯(Jeanne Marie Laskas)在《看不见的美国》(2019, p.4)中的相关论述。, 体现出“自由主义”与本研究中美国社会性格的第二层联系。最后(也是最重要的), 形式合理性意义上的自由意味着, “压迫、限制”等对抗力量的消失便足以确证自由本身。在这个意义上, 当代美国(其实不仅仅是美国)通过新自由主义政治体制、依托信息技术下的社交网络与媒体, 的确已基本成功营造出了一个“对抗性他者”消失了的“自由”社会。在其中, “他者” (der Andere)的否定性让位于“同者” (der Gleiche)的肯定性, 迁就和赞同取代了压迫和否定(韩炳哲, 2017/2019b, p. 1)。剥削不再以异化的面目出现, 而是披上了“自由、自我实现、自我完善”的外衣。新自由主义在此的逻辑恰恰是“我剥削我自己, 却以为我是在自我实现和追求成功”。这种“自由”消除了压迫者, 同时也巧妙地取消了去反抗它的可能性(韩炳哲, 2017/2019b, p. 57)。换言之, 这里出现了一个“自由”的悖论, 即当“我”被告知甚至被教导说要去“做自己”和“为真正的自己而奋斗”时, 究竟是一种自由还是一种不自由?而这又是否是另一种形式的对“自由”的趋同?无独有偶, 弗洛姆也在运用“机械趋同”来分析所谓“民主”社会中的个人对自由的逃避时写道, “失去自我的同时强迫性趋同, 但又在主观意识上认为自己是自由的, 只服从自我” (弗洛姆, 1941/2015, p. 161)。如果这种“自由”的确是一种伪装(或麻醉剂), 那么在“多元”并存的现象层面背后, 实际上整个社会是在朝向一套“一元”的秩序不断迈进。所谓“一元”就是在超越方式多样性意义上的对“效率”和“功绩”的无条件追求。这正好呼应了本研究指出的“单向度化”这一社会性格特征。在这个意义上, “对抗性他者”消失了的“自由”恰恰体现出“自由主义”与本研究中美国社会性格的第三层联系。

此外, 本研究分析“二战”后美国科学心理学发展所依据的模型源于弗洛姆的社会性格相关理论。作为一位有意识地整合“马克思主义”与“弗洛伊德主义”的理论家, 弗洛姆对“社会环境以社会性格为媒介影响思想(体系), 思想(体系)又反作用于社会性格”这一过程的设想(弗洛姆, 1941/2015, p. 68, 200), 同样符合马克思主义“经济基础决定上层建筑”的基本立场。而人文社科领域另一位颇具影响力的理论家韦伯在其对资本主义社会的研究中, 则是从“新教伦理” (上层建筑)出发来解释“资本主义精神”的由来, 继而以此作为“动力源头”去分析欧洲资本主义社会的扩张(韦伯, 1998/2017, p. 220, 232)。事实上, 在社会哲学中, 面对“现代社会的起源及其在全球范围内的扩张”问题, 素有从“经济基础”出发的“马克思典范”与从“价值系统或思想”出发的“韦伯典范”这两种解释路径(金观涛, 2010, pp. 3−5)。其中, “马克思典范”提供了对现代社会的准确描述与界定, 即以“科学技术无限运用于人类生活和市场机制无限制扩张导致经济(生产力)的超增长”为特征(金观涛, 2010, p. 3); 而“韦伯典范”则指出, “工具理性与个人权利”等现代价值为市场经济与现代社会制度的不断扩张提供了(道德上的)正当性根据(金观涛, 2010, p. 5, 27)。在此基础上, 当代学者提出要以“系统演化论”来整合“马克思典范”与“韦伯典范”, 并引入“现代认同” (即民族国家认同)这一要素, 将现代社会视为“现代价值(文化)与经济、政治制度”这三个子系统的“耦合” (金观涛, 2010, p. 27, 48)。这一“系统演化论”不仅能够较好地解释西方现代国家(如英、美、法、德等国)的兴起, 也可以用来分析非西方国家(如中、日、韩、印度和土耳其等国)的现代化进程。然而, 若在此基础上进一步考虑(具体时空背景下)这三个子系统“耦合”的机制问题, 则似乎又可以由弗洛姆的社会性格相关理论得到启发。简而言之, 弗洛姆对马克思主义的拓展是在原有的“经济基础”与“上层建筑”结构之间加入了“社会性格”作为(群体心理)中介。由此, “经济基础” (可被视为包含了经济子系统)与“上层建筑” (可被视为包含了现代价值与政治子系统)之间抽象、复杂的互动过程就可以通过为“社会性格”所代表的心理因素而被理解与把握。类似的, 在“系统演化论”的语境下, 应当说三个子系统之间的相互影响终究要通过群体心理的中介作用而得以实现, 并最终达成现代社会的“耦合体”。这样一来, 弗洛姆的社会性格相关理论也可被视作是心理学(视角)对社会哲学作出的贡献。也正是在这个意义上, 心理学必然成为社会学、人类学和政治经济学等其它人文社会学科难以绕过的“中枢环节”。

最后, 在心理学史研究方法上, 本研究采用“演绎”模式。即首先由美国心理学中的吊诡现象指出美国“文化土壤”在其科学心理学发展过程中的重要作用, 而后借助弗洛姆的理论模型将“文化土壤”具象化为“社会性格”, 并据此提出有关“二战”后美国心理学“科学主义范式的形成与巩固”这一过程的假设。最后再寻找社会学和心理学史料围绕假设进行论证。这一研究模式可以丰富以往以某一心理学家或学派为索引的“归纳”式心理学史研究。在研究内容上, 本研究基于“外史”立场, 揭示了“二战”后美国科学心理学发展过程中的非理性和历史性因素, 有利于纠偏将科学心理学的发展简单理解为“科学研究方法演进过程”的朴素认识, 以及与此相关的“辉格史”倾向。

5.2 展望:社会性格可作为中国心理学理解自身及进行本土化尝试的基点

本研究虽然在探讨“二战”后的美国心理学史, 但更重要的目的是为理解中国心理学的发展提供参照框架。如果将本研究中的“社会性格”作为视点, 将中国心理学作为透视对象, 那么未来至少可以在“继往”与“开来”两方面进行一些理论与史的探究。所谓“继往”, 是就中国心理学理解自身历史而言的。如果从1917年北京大学建立中国第一个心理学实验室、或者从1921年中国心理学会(前身为中华心理学会)成立开始算起, 中国的现代心理学已有100余年的发展史。而这一百余年同样也是中国传统文化与外来文化不断碰撞交融、中国社会发生巨大变迁的时期。这必然引起整个中国社会性格的剧烈变化。因而有必要从中国不同时期社会环境与社会性格变化的角度出发, 回顾中国心理学的发展史, 理解这些因素在不同时期对中国心理学发展的影响。

所谓“开来”, 是就中国心理学未来的本土化(indigenization)发展而言的。中国心理学会“理论心理学与心理学史专业委员会”2022年学术年会的主题就是“中国文化与心理学创新”。这一主题关涉到心理学的本土化问题。考虑到社会性格与心理学发展之间的关联, 未来中国心理学的本土化尝试势必要在透彻理解当代中国社会性格及其对心理学的期待的基础上进行。而对当代中国社会性格的把握又必然不能脱离“整个人类世界的现代化进程”这一宏大历史叙事的语境。尤其考虑到传统儒家文化圈中的日本、韩国等亚洲国家, 在发展为发达国家的过程中也的确日益呈现出与西方发达国家的相似性, 这使开头提到的那种评论WEIRD问题时或许显得荒谬的声音变得令人警醒。它至少提示我们, 在全球化背景下厘清今天中国社会性格的独特性远比分析“一战”后德国的社会性格与“二战”后美国的社会性格要困难得多。如果考虑到“本土心理学”的概念是由英国学者希勒斯(P. Heelas)与洛克(A. J. Lock)在1981年首次提出的(高峰强, 2009, p. 413), 也就是说“本土心理学”的概念本身就是一个舶来品, 那么上述问题将变得更为严肃。因此, 分析当代中国社会性格及其与心理学本土化之间的关系需要更多理论方面的探讨。

致谢:感谢匿名审稿老师与编委老师对本文提出的建设性意见!

Arblaster, A. (2004).(H. J. Cao et al., Trans.). Changchun: Jilin People’s Press. (Original work published 1984)

[阿巴拉斯特. (2004).(曹海军等译). 长春: 吉林人民出版社. (原著出版于1984年)]

Bai, Y. (2012). A brief analysis of the development of American entertainment industry after World War II and the impact on society.,(2), 81−81.

[白玉. (2012). 浅析二战后美国娱乐业的发展以及对社会的影响.,(2), 81−81.]

Barron, D., Khatib, N. A. M., Zahari, H. S., & Lin, E. T. K. (2020). Psychology in the Philippines: An overview of the state of the discipline emphasising sociocultural, clinical, and health perspectives. In G. J. Rich, J. L. S. Jaafar, & D. Barron (Eds.),(pp. 15−32). New York: Routledge.

Bettelheim, B. (1943). Individual and mass behavior in extreme situations.,(4), 417−452.

Cai, H., Kwan, V. S., & Sedikides, C. (2012). A sociocultural approach to narcissism: The case of modern China.,(5), 529−535.

Chang, Z. (2016).Beijing: China Renmin University Press.

[畅征. (2016).. 北京: 中国人民大学出版社.]

Che, W. B. (1998).. Hangzhou: Zhejiang Education Publishing House.

[车文博. (1998).. 杭州: 浙江教育出版社.]

Che, W. B. (2007).. Beijing Normal University Publishing House.

[车文博. (2007).. 北京师范大学出版社.]

Chen, J. M. (2006).Beijing: Peking University Press.

[陈嘉明. (2006).. 北京大学出版社.]

Cunningham, S. (1985, May). Humanists celebrate gains, goals.,, 18.

Dewey, J. (1971).(No. 48). Beacon Press.

Flanagan, J. C. (1952).. Pittsburg: University of Pittsburgh Press.

Fromm, E. (1988).(Y. Y. Sun, Trans.). Beijing: SDX Joint Publishing Company. (Original work published 1947)

[弗洛姆. (1988).(孙依依译). 北京: 三联书店. (原著出版于1947年)]

Fromm, E. (2015).(L. H. Liu, Trans.). Shanghai Translation Publishing House. (Original work published 1941)

[弗洛姆. (2015).(刘林海译). 上海译文出版社. (原著出版于1941年)]

Gao, F. Q. (2009).. Shandong Education Press, China.

[高峰强. (2009).. 济南: 山东教育出版社.]

Gao, S. C. (2011). On the phenomenological turn in William James’s psychology and its theoretical significance.,(4), 1006−1011.

[高申春. (2011). 詹姆斯心理学的现象学转向及其理论意蕴.,(4), 1006−1011.]

Gao, X, M. (2012).Beijing: The Commercial Press.

[高新民. (2012).. 北京: 商务印书馆.]

Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology.,(3), 266−275.

Gergen, K. J. (1990). Toward a postmodern psychology.,(1), 23−34.

Gilgen, A. R. (1992).(L. Liu et al., Trans.). Beijing: Social Sciences Academic Press. (Original work published 1982)

[吉尔根. (1992).(刘力等译). 北京: 社会科学文献出版社. (原著出版于1982年)]

Gordon, R. J. (2018).(L. S. Zhang et al., Trans.). Beijing: CITIC Press. (Original work published 2016)

[戈登. (2018).(张林山等译). 北京: 中信出版社. (原著出版于2016年)]

Guo, B. Y., Fang, S. H., & Yan, Y. W. (2013)..Beijing: People's Medical Publishing House.

[郭本禹, 方双虎, 严由伟. (2013).. 北京: 人民卫生出版社.]

Guo, B. Y., Wang, L. J. (2016). Where’s Freud?——Analysis based on domestic literatures in recent decade.,(6), 104−110.

[郭本禹, 王礼军. (2016). 弗洛伊德在哪里?——基于国内近十年文献的解读.,(6), 104−110.]

Guo, Y. Y. (2022). Enlightenment values of Erich Fromm's humanistic psychoanalysis.,(2), 205−218.

[郭永玉. (2022). 弗洛姆人本主义精神分析的启蒙价值.,(2), 205−218.]

Han, B. C. (2019a).(Y. H. Guan, Trans.). Beijing: CITIC Press. (Original work published 2014)

[韩炳哲. (2019a).(关玉红译). 北京: 中信出版社. (原著出版于2014年)]

Han, B. C. (2019b).(Q. Wu, Trans.). Beijing: CITIC Press. (Original work published 2017)

[韩炳哲. (2019b).(吴琼译). 北京: 中信出版社. (原著出版于2017年)]

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world?,(2-3), 61−83.

Husserl, E. G. A. (2001).(B. W. Wang, Trans.). Beijing: The Commercial Press. (Original work published 1976)

[胡塞尔. (2001).(王炳文译). 北京: 商务印书馆. (原著出版于1976年)]

Jin, G. T. (2010).. Beijing: Social Sciences Academic Press.

[金观涛. (2010).. 北京: 社会科学文献出版社.]

Keehn, J. D. (1955). The expressed social attitudes of leading psychologists.(5), 208−210.

Koch, S., & Leary, D. E. (1992).. American Psychological Association.

Kousholt, K., & Thomsen, R. (2013). Dialectical approaches in recent Danish critical psychology.,(1), 359−390.

Leahey, T. H. (2013).(6th ed.) (K. Jiang et al., Trans.). Shanghai People's Publishing House. (Original work published 2004)

[黎黑. (2013).(第6版) (蒋柯等译). 上海人民出版社. (原著出版于2004年)]

Li, Z. H. (2016).Qingdao Publishing House, China.

[李泽厚. (2016).青岛出版社.]

Liu, L. (2011). On the decline of American civil society after World War II.,(1), 64−66.

[刘丽. (2011). 二战后美国市民社会衰落探析.,(1), 64−66.]

Liu, W. L. (2015). The impact of the technological revolution on the United States., (1), 134.

[刘文龙. (2015). 科技革命对美国的影响., (1), 134.]

Marcuse, H. (2015).(J. Liu, Trans.). Taibei: Cite Publishing Ltd. (Original work published 1964)

[马尔库塞. (2015).(刘继译). 台北: 麦田, 城邦文化出版. (原著出版于1964年)]

Markus, H., & Kitayama, S. (2010). Cultures and selves: A cycle of mutual constitution.,(4), 420−430.

Maryanski, A. (2010). WEIRD societies may be more compatible with human nature.,(2-3), 103−104.

Maslow, A. (2012).(3rd ed.)(J. S. Xu et al., Trans.). Beijing: China Renmin University Press. (Original work published 1987)

[马斯洛. (2012).(第3版)(许金声等译). 北京: 中国人民大学出版社. (原著出版于1987年)]

Mayer, C. H., & Kovary, Z. (Eds.). (2019).. Cham: Springer.

Rand, A. (2013).(X. Q. Gao, Y. Q. Zhao, & Y. Yang, Trans.). Chongqing Press, China. (Original work published 1993)

[兰德. (2013).(高晓晴, 赵雅蔷, 杨玉译). 重庆出版社. (原著出版于1993年)]

Ricoeur, P. (2012).(M. A. Kong, J. Zhang, & X. X. Li, Trans.). Beijing: China Renmin University Press. (Original work published 1981)

[利科. (2012).(孔明安, 张剑, 李西祥译). 北京: 中国人民大学出版社. (原著出版于1981年)]

Roudinesco, E. (2020).(C. Y. Wang, Trans.). Beijing United Publishing Co., Ltd. (Original work published 1993)

[卢迪内斯库. (2020).(王晨阳译). 北京联合出版公司. (原著出版于1993年)]

Rozin, P. (2010). The weirdest people in the world are a harbinger of the future of the world.,(2-3), 108−109.

Shi, G. Y. (2018). On post-industrial economy in New York after World War Ⅱ.,(5), 155−163.

[石光宇. (2018). 二战后美国纽约后工业经济探研.,(5), 155−163.]

Shu, Y. Y., Shi, Y. B., & Yuan, Y. (2019). An “operational definition” and a “falsifiability criterion” are not sufficient to lay the foundation for scientific psychology.,(9), 1068−1078.

[舒跃育, 石莹波, 袁彦. (2019). “操作性定义”和“证伪标准”不足以为心理学奠基.,(9), 1068−1078.]

Vanier, A. (2019).. (R. C. Wang, Trans.). Fujian Education Press, China. (Original work published 2003)

[瓦尼埃. (2019).(王润晨曦译). 福州: 福建教育出版社. (原著出版于2003年)]

Weber, M. (2017).(K. W. Yan, Trans.). Shanghai People's Publishing House. (Original work published 1998)

[韦伯. (2017).(阎克文译). 上海人民出版社. (原著出版于1998年)]

Wu, G. S. (2004)..Beijing: New World Press.

[吴国盛. (2004).. 北京: 新世界出版社.]

Ye, H. S., & Yang, L. P. (2009)..Shanghai: East China Normal University Press.

[叶浩生, 杨莉萍. (2009).. 上海: 华东师范大学出版社.]

Zhan, C. (2008). Analysis on the factors of further diversification of post-war American culture and its impact on the development of American society.,(12), 109−111.

[占成. (2008). 二战后美国文化进一步多元化对美国社会发展的影响.,(12), 109−111.]

Zhao, L. (2021).. Shanghai SDX Joint Publishing Company.

[赵林. (2021).上海三联书店.]

Zhang, R. L. (2020).. Beijing: CITIC Press.

[张汝伦. (2020).. 北京: 中信出版社.]

Zhi, Y. (2013). American advertising in the context of post-World War II consumer society., (11), 165−166.

[郅阳. (2013). “二战” 后消费社会背景下的美国广告., (11), 165−166.]

The formation and consolidation of scientific paradigm in American psychology after World War Ⅱ: Analysis based on social character

LIU Wenxin, YANG Ling, SHU Yueyu

(School of Psychology, Northwest Normal University & Key Laboratory of Behavioral and Mental Health of Gansu Province, Lanzhou 730070, China)

The flourish development of scientific psychology in America was often understood as the necessary subsequence of the evolution of intellectual history in psychology, in which psychology separated itself from philosophy and gradually found its own scientific methods during the past centuries. However, as one of categories of culture, the history of psychology could not be understood without the considering of societies and people who live in it. According to Fromm’s social psychological studies, social change may form the social character of a given society, and the social character will initiate new thoughts or ideas which constitutes new culture and ideology. This new kind of culture and ideology will be easy to be accepted by the society, and solidify its social character in turn. So it will be interesting if we explore the process in which psychology in America committed to scientism from the perspective of social change and social character after World War Ⅱ.

There ware a lot of changes after World War Ⅱ in America society in terms of politics, economics, industrial structure, population, education, and belief. On the material level, America reached the so-called advanced industrial society and consumer society. On the mental level, the worship of knowledge gradually replaced the worship of god in America society. These changes formed the social character of America after World War Ⅱ through pragmatism and individualism that were parts of American culture. The key trait of this kind of social character are one-dimensionalization, pursuing of instrumental rationality, and individual priority. What this kind of social character looking forward in terms of psychology as a part of culture and ideology is the disenchantment of innerworld, or we can say the secularization of mind, which will offer some kind of certainty for the working of American society.

World War Ⅱ promoted the development of psychology on general, and also left abundant of problems for America society, such as psychic trauma of veteran, the need for mental health, how to avoid the reviving of totalitarianism, how the collective affect the behavior of individual, and how to train more scientists, professors, and engineers for America and finally win the competition with Soviet Union. All these needs from society led to the boom of clinical psychology, social psychology, developmental and educational psychology, and psychometrics in America. Not only the numbers of APA members and journals, but also the number of PHD in American psychology surged during three decades after World War Ⅱ. The schools of psychology in America also changed during that time. New behavioralism declined after Hull and Skinner’s time due to its neglect of psyche. Psychoanalysis used to affect American psychology and evolved to ego psychology which could be seen as the product of Americanization. However, psychoanalysis was finally marginalized by scientific psychology in America because of the rise of evidence based medicine. The Third Force Psychology once made a noise in America, but it finally faded due to its attempt to connect psychology and philosophy again, and its complicated methods. It was cognitive psychology that became most popular and the main paradigm of American psychology. In a nutshell, the history of American psychology expressed its social character after World War Ⅱ, which called for the secularization of mind. The scientific psychology in America also plays its ideological role in maintaining the efficient work of American society in turn.

history of psychology, Psychology in America, social character, social change, World War Ⅱ

B84-09

https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2023.01729

2022-11-28

*国家自然科学基金项目(31960185)与国家社科基金一般项目(18BZX048)的资助。

杨玲, E-mail: yangling@nwnu.edu.cn