世界级集群:理论、特征与政策选择

2023-10-08赵作权

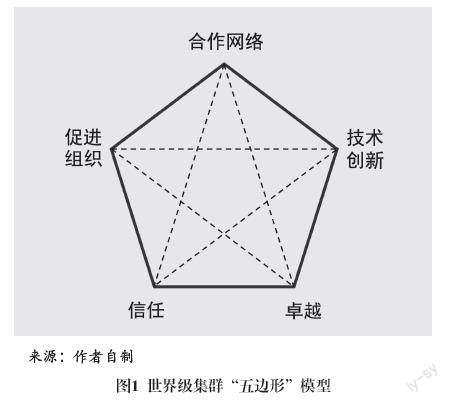

【摘要】世界级集群是合作网络、技术创新、促进组织、信任机制和卓越精神“五位一体”相互促进的产业创新组织体系。在政策选择上,我国应更好发挥政府的推动作用,制定世界级集群发展战略,以世界级集群建设统领地方高质量发展;建立决策、执行与技术咨询“三位一体”的集群促进组织,发挥集群提升产业创新能力的组织能力;实现集群网络化,建立研发合作网络与国际合作网络,发挥网络的联动作用;注重发挥集群领袖的重要作用。

【关键词】世界级集群 集群促进组织 网络组织 先进制造

【中图分类号】F423 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.17.007

世界级集群是全球竞争的新热点、新形态,是体现国家竞争优势的标志。2000年以来,发达国家制定了一系列由国家层面推动的产业集群计划,普遍采用政府长期支持的方式推进世界级集群的培育与发展(赵作权等,2018)。如美国政府2022年推出的“重塑更好未来——区域挑战”计划(Regional Challenge),试图打造21个具有全球竞争力的集群;欧盟委员会2021年发布联合集群动议,启动了30个跨部门、跨学科、跨欧洲的联合集群,即欧洲集群(Euroclusters),以推进欧洲复兴和实施欧洲新工业战略。党的十九大报告提出:“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”,这表明我国已将建设世界级先进制造业集群提升至国家战略层面。工业和信息化部于2019年开启全国先进制造业集群竞赛,并于2022年发布全国45个国家级先进制造业集群名单。2023年,国务院常务会议审议通过《关于加快发展先进制造业集群的意见》,开启了我国世界级集群建设的新征程。“十四五”规划强调,“深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程,健全产业集群组织管理和专业化推进机制”。

如何理解世界级集群?欧洲共同体委员会(Commission of the European Communities)于2008年發布的《欧盟发展世界级集群:实施多方位创新战略》(以下简称《欧盟世界级集群战略》)指出,“由于成员国采取了专门的集群政策,特别是自20世纪90年代末以来,越来越多的案例表明,前瞻性公共政策、商业计划或一流大学和研究机构像催化剂一样促进强有力的集群的涌现,有助于释放特定区域经济和科学的潜力”。其中,“前瞻性公共政策”是政府影响的直接体现,“一流大学和研究机构”的影响显然也与政府的推动作用息息相关。

世界级集群在不同国家的集群计划往往冠以不同的集群名称,如德国的领先集群、日本的知识集群、美国的区域挑战集群、法国的竞争力集群,等等,我国和美国等少数国家拥有先进制造业集群的政策或计划(赵作权等,2018)。特别是先进制造涉及信息、数据、计算(机)、软件、感知、网络化、新材料、新能源与自动化等技术的多种生产活动,我国的国家先进制造业集群同样涉及与传统制造业明显相异的软件、物联网、计算系统、消费品等领域。

先进制造业集群是世界级集群的代表,是我国现代化产业体系建设的重要方向,其发展有利于提升我国制造业的稳定性与根植性。事实上,集群发展水平越高(低)的国家,其制造业占国民经济的比重越大(小)。2016年,德国、日本的制造业增加值占GDP比重分别为21%、20%,而美国、英国、法国的占比分别为12%、9%、10%(Congressional Research Service, 2018)。可以说,培育和发展世界级先进制造业集群,对提升我国制造业竞争优势及维护产业链供应链安全具有重要的现实意义。

国家先进制造业集群是我国世界级集群建设的重要方向,当前仍面临许多认识、政策乃至运行等方面的障碍与挑战。如何推进国家级集群早日迈向世界级,成为我国制造强国的关键支撑?这其中涉及到诸多政策选择,值得进一步关注。

世界级集群的理论

世界级集群的出现有着深刻的历史渊源,这与对自由市场机制的局限、技术创新的复杂性以及网络组织等市场之外组织形式的深刻认识有关。硅谷是世界知名的创新集群,人们普遍认为,是市场机制促进了硅谷的崛起。而Powell(1990)早在1990年就提出,硅谷既不是市场、也不是政府,而是由集群、技术联盟为代表的网络组织推动发展起来的,明显不同于Porter(1990)同年提出的以市场竞争机制为主的“钻石”集群理论。特别是Ostrom(1990; 2010)提出的行动情形的内部结构框架,阐明了网络组织形成与运行的机理,表明破解公共(池)资源可持续利用的难题可以选择基于信任、合作和个人的网络组织,不必依靠私有化的市场路径或国有化的政府路径。Ostrom因其公共池的治理研究获得2009年诺贝尔经济学奖,这有力推动了国际社会对网络组织作为市场、政府之外的经济组织机制的高度认可。网络组织、制造业主导创新、技术基础设施等理论是世界级集群的重要理论基础,对于认识世界级集群的特征并权衡世界级集群的政策选择具有重要的指导意义。

网络组织理论。网络组织是基于信任(或合作)机制形成的,与市场和政府不同的经济组织形式(Powell, 1990)。在美国硅谷兴起的过程中,各式各样的网络组织,包括个人网络、集群网络、联盟网络都发挥了市场与政府无法替代的作用(Powell, 1990)。Powell(1990)认为,集群、联盟等网络组织是市场、政府之外的交换模式,代表着一种特殊的集体行动方式,是一种促进长期合作的有效安排;网络创造了有利于学习、信息传播的激励机制,由此加快了思想转变成行动的速度;当资源与环境变化无常时,网络往往能够发挥作用;网络提供了一种利用与强化隐秘知识与技术创新等无形资产的高度可行方式。根据网络组织理论,网络组织是与市场、政府并列的经济组织形式,三者在一个国家或地区经济发展中扮演着不同的角色,共同决定经济全球竞争力的水平与潜力。

制造业主导创新理论。制造业主导创新是指基于制造业经验的专业知识带来的生产技术、过程和产品创新(Bonvillian and Singer, 2018)。这是通过应用研究和开发与生产过程相结合的方式产生的,通常由行业主导,政府支持。中国利用跨地区公司的整合流程创新,快速扩大生产规模,加快生产速度,节约生产成本,以制造业主导创新实现竞争优势。中国、德国、日本、韩国等都是制造业主导创新体系的典型国家。制造业主导创新理论表明,技术创新离不开制造业,一个国家制造业的下降与外迁必将侵蚀它的创新能力。特别是大多数新兴技术的知识本质上是隐秘的,需要人与人之间面对面的交流,因此共区位协同是至关重要的。以科学为支撑的产业常常具有多学科的性质,需要不同技术领域专家之间较为复杂且密切的互动,这样的互动呈现在一个产业的研发与制造过程中,也存在于不同制造业子行业之间以及制造业与服务业之间(Tassey, 2010)。因此不难理解,在美国,制造业企业承担着全美70%左右的产业研发,雇用全美63.4%的科学家与工程师(Tassey, 2010)。

技术基础设施理论。技术基础设施理论(Tassey, 2008; 2014)认为,企业在把基础研究成果商业化的过程中面临着技术和市场两个方面的风险,需要跨越“死亡谷”,其中越是颠覆性的新技术其风险越高。企业要投资应用研发,必须首先克服重大的投资障碍,即风险峰点(risk spike)。在风险峰点上,平台技术尚未成熟,合适的基础技术也未开发完善,仅依靠企业投资技术创新的初步尝试常常以失败告终。新技术的潜力越大,越需要技术平台和基础技术的革新,换句话说,新技术的颠覆性越强,风险峰点越大。一旦风险峰点被攻克,企业的投资就能以充足的速率流向研发并实现商业化。该理论(Tassey, 2014)认为,应该拥抱并积极支持创新集群的发展。现代制造技术的复杂性和全球激烈竞争导致机会窗口不断缩小,不仅需要更多更均衡的研发投资,也需要更行之有效的基础技术。这意味着需要在地理空间上集中多源的研发资产,实现高新技术供应链的多层化。因此,发展先进制造业集群需要靠近基础研究端的技术研发平台、技术检测测试平台,也需要靠近生产制造端的技术应用平台。

世界级集群的特征:“五边形”模型

世界级集群是基于信任合作机制,由若干知名企业、大学、研究机构,以及地方政府部门、推动经济发展的中介组织构成的合作网络。世界级集群具有五项特征[1],即合作网络、技术创新、促进组织、信任机制和卓越精神,上述特征共同构成了世界级集群“五边形”模型[2](如图1)。

合作网络。世界级集群拥有卓越的竞争性企业间及产学研合作网络。欧盟委员会企业和工业总司(European Commission's DG Enterprise and Industry,后更名为“欧盟委员会内部市场、工业、创新和中小企业总司”)于2009年发起了欧洲集群卓越动议,设计了由31个指标组成的“欧洲集群管理卓越指标”体系(以下简称“‘卓越指标体系”),用于全欧洲集群的管理评估,其中至少有2个指标与世界级集群的合作网络性质有关,如集群内部的合作程度、集群管理团队与集群成员直接的联系,等等。美国科学院(2009)在总结北卡罗莱纳三角研究园(Research Triangle Park)等世界知名集群(或科技园区)的实践时提出,有效的领导者与专业化管理应促进创业者、研究人员、投资人等群体的网络化,专业人员的网络化是建设世界级集群的重要软性基础设施。

技术创新。世界级集群拥有全球卓越的技术创新体系,包括世界知名的高新技术企业、研究型大学及研究机构。《欧盟世界级集群战略》强调“新的集群动议应该精心设计,以非常明确的逻辑为支撑,包括建设……国际卓越的知识枢纽”。在“卓越指标”体系中,至少有2个指标与世界级集群卓越的技术创新特征有关,如集群组织与创新系统的融合、集群成员明晰的角色及其对决策过程的介入。德国的领先集群竞赛计划为德国的世界级集群制定了6条选择标准[3],其中2条与卓越的技术创新有关,分别为“强大的科学和经济基础,高发展潜力”和“集群屹立于顶级国际集团的雄心”。

促进组织。为提升地方的全球竞争力,同一地区、同一产业相互竞争的若干企业与当地的大学、研究机构等联合起来,建立集群促进組织(Cluster Organization),制定集群发展战略,开展技术研发合作与国际技术交流合作,形成既合作又竞争的创新网络。建立集群促进组织是打造世界级先进制造业集群的关键环节,是发展先进制造模式(如智能制造),实现技术创新与先进制造有效链接的组织保障。集群促进组织建立了知识外溢的相对固定的渠道与内部化机制(赵作权、田园,2019)。在“卓越指标”体系中,至少有3个指标与世界级集群卓越的促进组织特征有关,如集群组织管理(在金融资源方面)、集群组织的沟通及其网络表现。《欧盟世界级集群战略》还强调,集群管理是一种新的专业资格,需要高质量的标准和专业精神,这样才能有效地为集群中共生的企业和机构提供所需的服务,充分发挥大学、产业和政府之间的合作带来的益处。

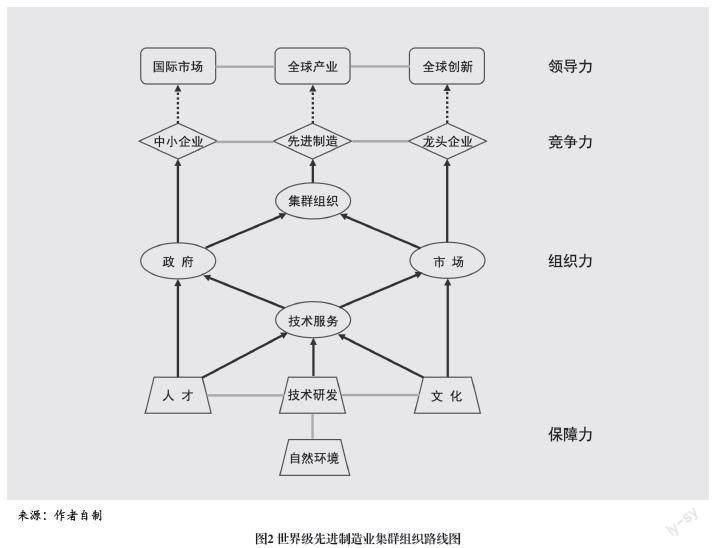

现代足球布局理论可以形象地展示集群促进组织在世界级集群组织体系中的地位(见图2)。一个理想的集群促进组织扮演着集群组织体系的中场前腰角色,将另外2个中场(市场和政府)及3个前锋、3个后卫有效连接起来,使得集群组织体系成为一个即时决策、聚焦创新、注重防卫的集群网络:政府是左中场,市场是右中场,技术服务是后腰型中场;龙头企业、先进制造(模式)以及包括专精特新“小巨人”企业在内的中小企业是集群整体参与全球竞争的3个前锋;大学与研究院所的技术研发能力、大学的人才质量以及集群文化(如卓越精神、企业家精神)是集群组织体系的3个后卫,由此构成类似于现代足球组织“343”阵型的世界级集群组织体系。在该体系中,良好的自然环境是世界级集群发展的基础(类似于守门员角色)。

德日美三国拥有不同的世界级集群的组织结构体系。德国领先集群基本采取了决策、执行与技术咨询三位一体的组织机制,日本和美国基本采取执行与技术咨询两位一体的组织机制。值得一提的是,德国领先集群不仅具有“董事会决策+委员会执行”的管理体制,也拥有联系密切程度不同的圈层结构,包括核心成员(企业、大学等)、伙伴、区域成员、雇员。其中由集群核心成员构成的董事会负责制定集群的发展战略;来自大公司、公共研究机构的委员会负责设计集群的活动计划;集群伙伴积极参与集群的事务或活动;由一般企业、研究机构等构成的区域成员与集群技术领域相关,但不过多介入集群活动的组织;集群雇员一般在3~11人之间(Rothgang et al., 2015;赵作权等,2018)。

德国工业4.0旗舰集群“Its OWL”是“欧洲集群卓越计划”的金标集群,由24家核心企业、18家研究机构、6家大学、100家相关企业,以及30个经济发展促进组织组成,采用联合会的集群管理组织方式,下设董事会、执行局、科学咨询委员会。董事会由大学以及企业的杰出人员构成;执行局负责确定集群发展的战略方向;科学咨询委员会由国际知名科学家组成,协助运营管理单位构建技术平台(Rothgang et al., 2015;赵作权等,2018)。

信任。信任是世界级集群的驱动机制,促进集群内的交流共享、知识外溢与研发合作。建立竞争性企业合作、跨产学研政合作、促进技术根植性的信任机制,是世界级集群自我运行的“灵魂”与“动力”。Powell(1990)通过对硅谷等世界发达区域进行系统研究,认为基于信任机制的集群组织、联盟组织等网络组织推动了硅谷集群的崛起。在“卓越指标”体系中,至少有3个指标与世界级集群的信任机制特征相关,如集群内部的信任程度、坚定的集群参与及集群成员参与的稳定性。

卓越。卓越精神是世界级集群的文化基因,追求卓越是形成世界级集群的精神力量。《欧盟世界级集群战略》中突出了卓越精神在世界级集群建设中的关键作用,强调进一步增强欧洲竞争力的关键是在各层次上追求卓越,充分利用集群提供的潜力。欧盟的可持续增长和创造就业越来越依赖于卓越和创新,二者是推动欧洲竞争力提升的主要力量。强有力的集群提供了创业动力、与顶级知识机构的紧密联系以及创新主体之间更加协同的良性互动局面。在“卓越指标”体系中,至少有4个指标与世界级集群的卓越特征有关,如集群成员的组成、集群管理成熟度、集群管理团队的资格及集群战略焦点。

世界级集群建设的政策选择

世界级集群思潮体现在产业、制造、创新、技术、知识乃至经济等多重维度,展示了不同于Porter(1990)提出的基于市场竞争的集群理念,是全球学术界、政策界与多国政府对产业创新组织方式的新认识、新探索。在我国,世界级集群建设正在逐步加速推进,这其中面临着许多政策选择。

更好发挥政府的推动作用,制定世界级集群发展战略,以世界级集群建设统领地方高质量发展。政府是世界级先进制造业集群建设的有力推动者。一方面,政府应着力推动制定集群发展战略。《欧盟发展世界级集群战略》要求,“新的集群动议应该精心设计,以非常明确的逻辑为支撑,包括清晰确定的商业利益、区域优势、特殊竞争力、国际卓越的知识枢纽和市场远见”。《集群动议绿皮书2.0版》(Lindqvist et al., 2013)倡导集群建设的三项政策选择,其中第一项就包括集群的远景与战略。在“卓越指标”体系中,至少有4个指标与集群战略有关,如集群战略的建立过程、文本化、焦点与审查。另一方面,政府应构建推动与国际集群所在地地方政府间交流合作的顶层设计。

世界级集群建设不是任何单一政府部门能够完成的,而需要政府多部门的共同合作,特别是工业、科技、发展与改革、财政、教育、金融、城市建設等部门的深度合作,还涉及跨学科、跨技术领域、跨行业的合作。德国联邦政府为推动世界级集群发展,建立了第一个跨联邦政府部门的集群发展战略,将联邦政府各部门的工作与国家的世界级集群(领先集群)的发展紧密结合起来(赵作权等,2018)。各地方政府应当重视从地方发展规划等层面支持集群培育工作,给予充分的经费支持,并逐步探索建立首席集群官或首席技术官制度。

建立决策、执行与技术咨询“三位一体”的集群促进组织,发挥集群提升产业创新能力的组织能力。集群促进组织是整个集群网络的中心枢纽,能够有效推进跨行业和跨区域的企业、大学和研究机构等之间的全方位合作,有利于打破政府部门、学术界、产业界和社会组织之间的壁垒,促进集群成员间智力共享及合作创新(张佩、赵作权,2020)。“卓越指标”体系中集群组织与创新系统的融合指标与创新研发有关。《集群动议绿皮书2.0版》(Lindqvist et al., 2013)倡导集群建设的第二项政策选择为创新和研发,其中包括填补创新空白、新产品与新过程创新。It's OWL搭建了工业互联网平台,通过整合社会化资源进行价值创造和交易,实现了上下游企业的要素匹配、竞争性企业之间的技术转移以及企业与用户之间要素、产品及服务的供需匹配,极大地提高了资源配置和交易效率(张佩、赵作权,2021)。

建立决策、执行与技术咨询“三位一体”的集群促进组织是我国世界级集群建设面临的重大挑战。在我国45个国家级先进制造业集群促进组织中,由行业协会与产业联盟构成的决策型促进组织占57.8%(26家),由科研院所或新型研发机构构成的创新型促进组织占31.1%(14家),由产业、技术和企业服务中心构成的服务型促进组织占11.1%(5家)。其中任意类型的集群促进组织都不具备另外两个类型促进组织的主要功能,如创新型集群促进组织缺乏对集群发展决策方面的深度介入,决策型集群促进组织可能缺乏对技术创新方面的深度介入。因此,需推动集群促进组织三功能一体化发展。

实现集群网络化,建立研发合作网络与国际合作网络,注重发挥网络的联动作用。一是实现集群网络化,促进集群成员互联互通,开展“共享+匹配+学习”活动,打造迈向世界级集群的共同体;二是建立研发合作网络,集群主要成员共同制定产业技术路线图,开展针对集群企业技术水平提升的一系列研发活动;三是建立国际合作网络,对标产业与技术领域的世界级集群,积极开展跨国的技术交流与研发合作,打造集群的全球知名品牌。德国和日本的国家集群计划重点聚焦三类网络,即集群网络化、研发合作和国际合作(赵作权等,2018)。德国的领先集群竞赛计划主要资助研发合作、国际合作、基于技术联盟的网络化,以及不同集群之间的合作。日本的产业集群计划主要支持集群成员的网络化、集群促进组织及营销合作;日本知识集群计划主要支持集群成员的网络化、基于联合研究中心的研发合作。

在強调“有效市场驱动、有为政府推动”的同时,也应重视发挥“有志网络联动”的作用。许多发达国家的工业化进程表明,市场和政府在高端创新资源配置上常常呈现“失灵”状态,而集群、产业联盟,如美国SEMATECH联盟等“创新型”网络组织,在竞争性企业间创新合作的形成和深化中通常扮演“织网人”的角色,能够沿着产业链、创新链有效地配置先进技术资源和高端人才,建立丰富多源的知识外溢通道,进而引领全球产业发展和技术进步的方向(赵作权,郝赟聪,2021)。

注重发挥集群领袖的重要作用。集群领袖使得地方产业和技术创新生态充满不竭的生命力和竞争力。硅谷和北卡罗莱纳三角研究园的发展历程表明,集群领袖在世界级集群成长过程中扮演了卓越的领导者角色。在硅谷,20世纪80年代,由于日本半导体产业冲击美国半导体产业全球霸主地位,美国联邦政府与军方于1987年前后推动建立了包括14个半导体企业组成的SEMATECH联盟,时任英特尔首席执行官Robert Noyce成为联盟首席执行官,开创了美国竞争性企业战略合作的先河。经过十年的不懈努力,SEMATECH联盟助力美国重夺半导体产业的全球霸主地位(赵作权、郝赟聪,2021)。在美国北卡罗莱纳州,20世纪50年代当地三所大学共同建立了研究三角园及其基金会,银行家Archie K. Davis自1958年起连续30年领导该基金会,为推动研究三角园集群在美国落后地区的异军突起发挥了关键作用(Link, 1995)。因此,在推动世界级集群的未来建设过程中,应注重发挥集群领袖的作用。

注释

[1]欧洲集群组织联合会(Europa InterCluster, 2010)发表欧洲世界级集群白皮书,从框架条件、集群成员与集群组织三方面阐明了世界级集群的9个特征,其中包括卓越的集群管理与高质量的研发;Bembenek等(2016)拓展了欧洲集群组织联合会的世界级集群特征体系,使其特征(或标准)增加到15个。

[2]世界级集群“五边形”模型有别于Porter(1990)基于市场机制的集群“四边形”(钻石)模型及张佩、赵作权(2019)的欧盟世界级集群“四边形”模型。

[3]"Zukunftsstrategie Forschung und Innovation," 2023-02-08, www.hightech-strategie.de/en/468.php.

参考文献

张佩、赵作权,2019,《世界级竞争力集群培育的欧盟模式及其启示》,《中国软科学》,第12期。

张佩、赵作权,2020,《世界级先进制造业集群竞争力提升机制及启示:以德国工业4.0旗舰集群为例》,《区域经济评论》,第5期。

赵作权、郝赟聪,2021,《基于网络组织机制的美国先进制造技术联盟计划与案例研究》,《科技导报》,第7期。

赵作权、田园,2019,《培育世界级先进制造业集群之关键问题》,《中国工业和信息化》,第8期。

赵作权、田园、赵璐,2018,《网络组织与世界级竞争力集群建设》,《区域经济评论》,第6期。

B. Bogus?aw et al., 2016, “Cluster Policy as a Determining Factor for Development of World Class-Clusters,“ Humanities and Social Sciences, 21(23).

W. B. Bonvillian and P. L. Singer, 2018, Advanced Manufacturing: The New American Innovation Policies, The MIT Press.

Commission of the European Communities, 2008, Towards World-Class Clusters in the European Union: Implementing the Broad-Based Innovation Strategy, Brussels.

Congressional Research Service, 2018, U.S. Manufacturing in International Perspective, CRS Reports Prepared for Members and Committees of Congress.

Europa InterCluster, 2010, The Emerging of European World-Class Clusters White Paper, Brussels.

G. Lindqvist et al., 2013. The Cluster Initiative Greenbook 2.0, Stockholm: Ivory Tower Publishers.

A. N. Link, 1995, A Generosity of Spirit: The Early History of the Research Triangle Park, Research Triangle Foundation.

National Research Council, 2009, Understanding Research, Science and Technology Parks: Global Best Practice: Report of a Symposium, Washington, DC: The National Academies Press.

E. Ostrom, 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press.

E. Ostrom, 2010, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems,“ American Economic Review, 100(3).

M. E. Porter, 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.

W. W. Powell, 1990, "Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization," Research in Organizational Behavior, vol. 12.

M. Rothgang et al., 2015, Accompanying Evaluation of the Funding Instrument “Spitzencluster-Wettbewerb“ (Leading-Edge Cluster Competition) of the Federal Ministry of Education and Research. Final Report-Summary, RWI Materialien.

G. Tassey, 2008, "Modeling and Measuring the Economic Roles of Technology Infrastructure," Economics of Innovation and New Technology, 17(7).

G. Tassey, 2010, “Rationales and Mechanisms for Revitalizing US Manufacturing R&D Strategies,“ Journal of Technology Transfer, 35(3).

G. Tassey, 2014, "Competing in Advanced Manufacturing: The Need for Improved Growth Models and Policies," Journal of Economic Perspectives, 28(1).

責 编∕李思琪