西安饱和软黄土隧道变形控制及其适用性*

2023-10-08康佐魏琪

康 佐 魏 琪

(西安市轨道交通集团有限公司, 710018, 西安∥第一作者, 正高级工程师)

西安地区有大量的饱和软黄土,其属于软弱地层,具有承载力差、压缩性强和工程性质较差等特点。在隧道开挖过程中,受饱和软黄土的影响,隧道拱部极易发生坍塌、冒顶等事故,且其地层变形量难以控制。饱和软黄土的含水率相对较高,其在降水和施工扰动后极易发生土体破坏,以降水井为中心产生地面变形,进而导致相邻建(构)筑物和管线发生沉降。针对上述问题,学者们开展了大量研究。文献[1]对西安饱和软黄土的形成原因进行了研究分析。文献[2]针对西安饱和软黄土特性,提出了采取开放式降水、帷幕内降水和洞内注浆止水措施等综合控制措施。文献[3]提出了一种饱和软黄土地层地面沉降预测方法。文献[4]研究了针对饱和软黄土的施工方法。由此可见,研究饱和软黄土地层内,由隧道施工引起的地面变形规律及其控制方法具有重要的现实意义。

本文基于饱和软黄土地层的物理力学性质,以西安地铁4号线暗挖隧道为例,对西安饱和软黄土的止水与降水措施进行了数值模拟研究,并结合现场实测数据,对所采取的两种控制措施的控制效果进行了对比分析。本文研究可为后续工程施工及相似案例提供借鉴。

1 工程概况

西安地铁4号线区间斜下穿西安火车站站场咽喉区及F3地裂缝,车站设在西安火车站站场下方,与西安火车站站场斜交约53°。站场内设有陇海正线2条,客车到发线6台11线。本段地层从上至下依次为素填土、饱和软黄土、新黄土、古土壤、粉质黏土、粉土和粉细砂层。饱和软黄土埋深为9.5 m,土层厚度为4.5 m,含水率为30.4%,压缩系数为0.53 MPa-1,场地范围内的地下水位较高,水位位于地面以下5.3~6.2 m处。地铁车站隧道断面尺寸为11.7 m×10.1 m,穿越F3地裂缝段隧道断面尺寸为9.00 m×9.22 m,隧道施工均采用CRD(中隔墙加台阶)法。为了控制饱和软黄土对隧道施工的影响,在西安火车站站场下、开挖轮廓线外2 m区域内,采用WSS(无收缩双液)注浆止水措施,对该段土层进行4次循环注浆止水加固,注浆压力为0.8~1.2 MPa。在穿越F3地裂缝隧道的上方采用井点降水,将施工期间的水位降至隧道底板下1.0 m处。

2 数值模拟

2.1 建立模型

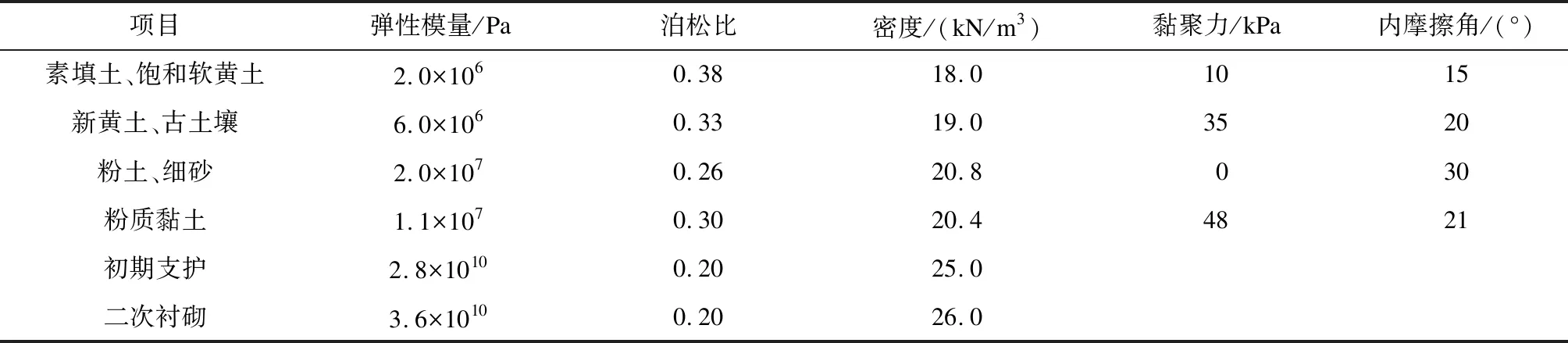

采用Midas GTS NX岩土工程分析软件建立隧道数值模型,如图1所示。隧道数值模型的主要参数如表1所示。假设:① 采用弹塑性模型;② 岩体是各向同性的;③ 模型计算考虑3个土层;④ 隧道的受力和变形是平面应变问题;⑤ 初始应力场仅考虑自重应力;⑥ 上边界及左右边界为应力边界,底边界约束垂直、水平方向位移;⑦ 模型两侧边界施加x方向约束,模型下边界施加y方向约束。模型中的施工流程主要为:① 左、右线左侧上台阶开挖;② 左、右线左侧下台阶开挖;③ 左、右线右侧上台阶开挖;④ 左、右线右侧下台阶开挖。

表1 隧道数值模型主要参数

a) 隧道地层分析断面

为减小边界约束条件对计算结果的影响,设有限元计算模型地层范围为:水平方向各取隧道3倍洞径,纵向取隧道仰拱底部40 m范围,隧道模型上方取实际埋深,左右两洞间距为38.6 m。采用隧道与地层共同作用模型模拟分析隧道结构的受力。初期支护用梁单元模拟,二次衬砌和围岩均用二维平面单元模拟。隧道开挖初期、支护施作时,围岩应力释放40%;施作二次衬砌时,围岩应力释放60%。

2.2 模型结果分析

选取YCK19+215断面(宽度为11.7 m)为分析断面(见图1 a)),x方向取132 m,y方向取50 m。模型两侧施加x方向位移约束,模型底部限制水平和竖直方向位移。施作二次衬砌后的左右线隧道围岩位移云图软件截图如图2所示。当采用止水措施后,左线隧道围岩均有向隧道收敛的趋势,并产生了一定的位移。当施作二次衬砌后,围岩变形基本稳定,水平、竖向位移以隧道中心对称变化。隧道变形以竖向位移为主,左线隧道拱顶处的最大沉降值为5.9 mm,拱底处的最大隆起值为6.1 mm。当右线隧道二次衬砌完成后,隧道拱顶处的最大沉降值为6.3 mm,拱底处的最大隆起值为6.8 mm,最大水平位移为1.8 mm,且极值均出现在左线隧道。导致这种现象的原因主要为:左线隧道上方地层的稳定性比右线隧道差;在施工过程中,左线隧道围岩受到二次扰动,进一步加剧了其变形。在采用止水措施后,围岩的变形均在允许范围内,说明隧道的开挖施工能安全进行。

a) 左线隧道水平位移

3 现场监测分析

3.1 现场试验

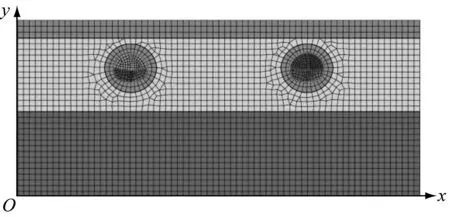

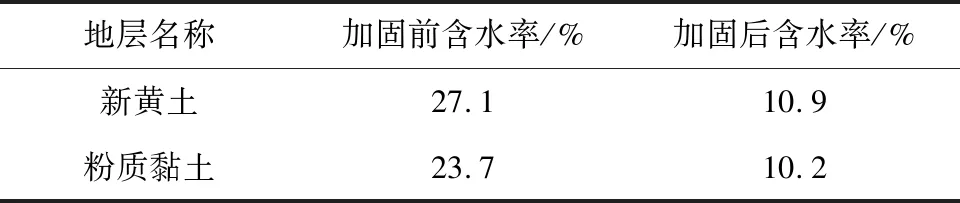

根据土体监测结果(见表2)可知,全断面注浆加固后,土体的无侧限抗压强度最大可提升至3倍以上,土体渗透系数也控制在10-6cm/s以下,进一步降低了土体的含水率,土体各项指标均能够满足设计要求。加固前后的土体含水率对比如表3所示。由表3可知,土体注浆加固后的含水率最多减少了约16%。因此,采用WSS注浆不仅能够加固土体,还可以显著降低饱和软黄土的含水率。

表2 土体监测结果

表3 加固前后土体含水率对比

3.2 现场监测结果

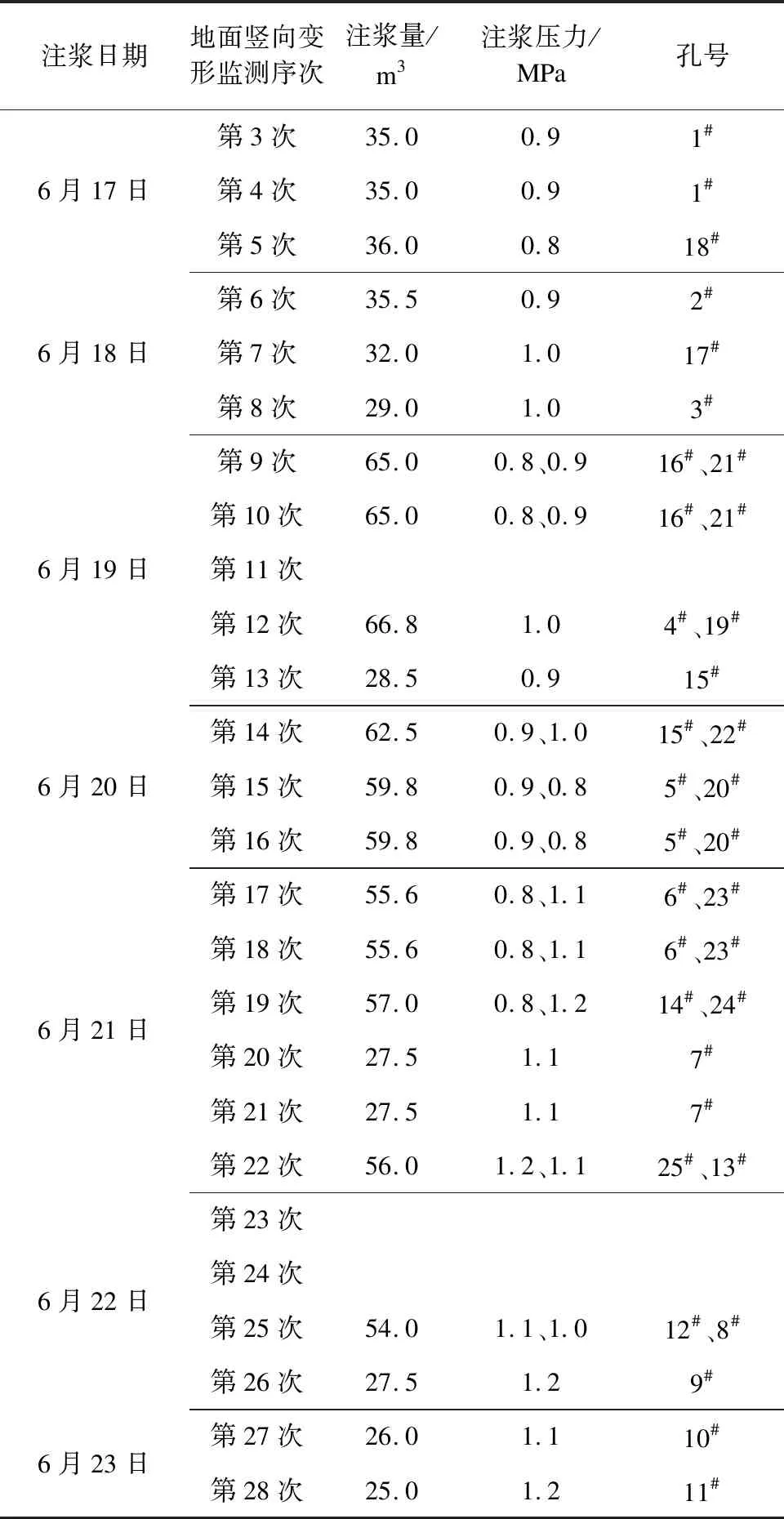

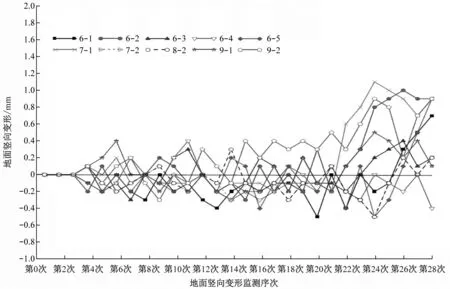

3.2.1 注浆过程监测

本次注浆共分为4个循环,取第3次循环作为典型循环进行分析。通过调整注浆工艺、浆液配比及注浆孔位置等参数对掌子面进行注浆施工。注浆结束后,掌子面注浆效果较好(见图3),浆脉明显,地层较为干燥,围岩获得了较好的加固。在注浆过程中,对地面竖向变形进行了监测,注浆日期与注浆参数对照表如表4所示,监测结果如图4所示。在CRD法施工过程中,上半断面注浆压力控制为0.8~1.0 MPa,下半断面注浆压力控制为1.0~1.2 MPa,地面竖向变形值为±1.0 mm,满足设计要求。经统计分析,WSS注浆压力与浆液扩散半径之间的关系为:① 当注浆压力为0.8~1.2 MPa时,扩散半径为1.5~2.0 m;② 当注浆压力为1.2~2.0 MPa时,扩散半径为2.0~3.0 m。

表4 注浆日期与注浆参数对照表

图3 掌子面注浆效果

注:图例中的数字为监测点编号。

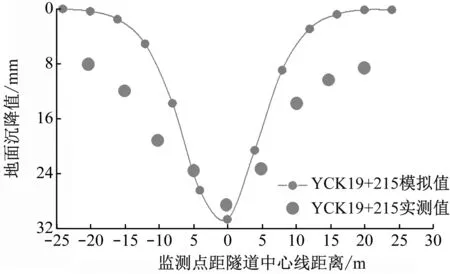

3.2.2 横断面监测结果

将YCK19+215断面地面沉降实测值与数值模拟结果进行对比,如图5所示。由图5可知:① 施工结束后,地面沉降沿隧道轴线呈V字型分布,隧道中心处的地面沉降量最大,沉降值与距隧道中心距离呈反比,地面沉降槽的横向影响宽度约为20 m。② 典型断面处的地面沉降实测数据和数值模拟数据在分布形态上有所差异。在距隧道中心线10 m内的实测结果与数值模拟相差不大,验证了模拟结果的准确性;距隧道中心线10 m外二者的结果存在一定差异,其原因是实际施工过程中,饱和软黄土地层的变形机理更为复杂,对土层扰动较大。

图5 YCK19+215断面地面沉降实测值与数值模拟 结果对比

3.2.3 纵向断面监测结果

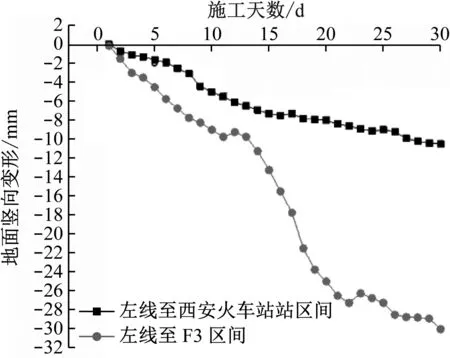

统计分析该区段30 d内、距离隧道洞口5 m处的地面及隧道拱顶沉降监测点数据,如图6所示。由图6可知:① 当饱和软黄土采取WSS注浆止水措施后,西安火车站站一期暗挖隧道地面累计沉降值为10.5 mm,其最大变形速率为1.3 mm/d;隧道拱顶累计沉降值为3.3 mm,其最大变形速率为0.4 mm/d。② 当采取降水措施后,地面累计沉降值达到了30.0 mm,其最大变形速率为3.8 mm/d;隧道拱顶的累计沉降值为6.6 mm,其最大变形速率为0.9 mm/d。相对于降水工艺,采用WSS全断面注浆工艺后,地面沉降量减少了65%,拱顶沉降量减少了50%。③ 西安火车站站一期暗挖隧道地面及拱顶沉降量小于F3地裂缝地面及拱顶沉降量,故采取WSS注浆止水加固措施对地层变形的控制效果要优于采取降水措施的地层变形控制效果。

a) 距离隧道洞口5 m处

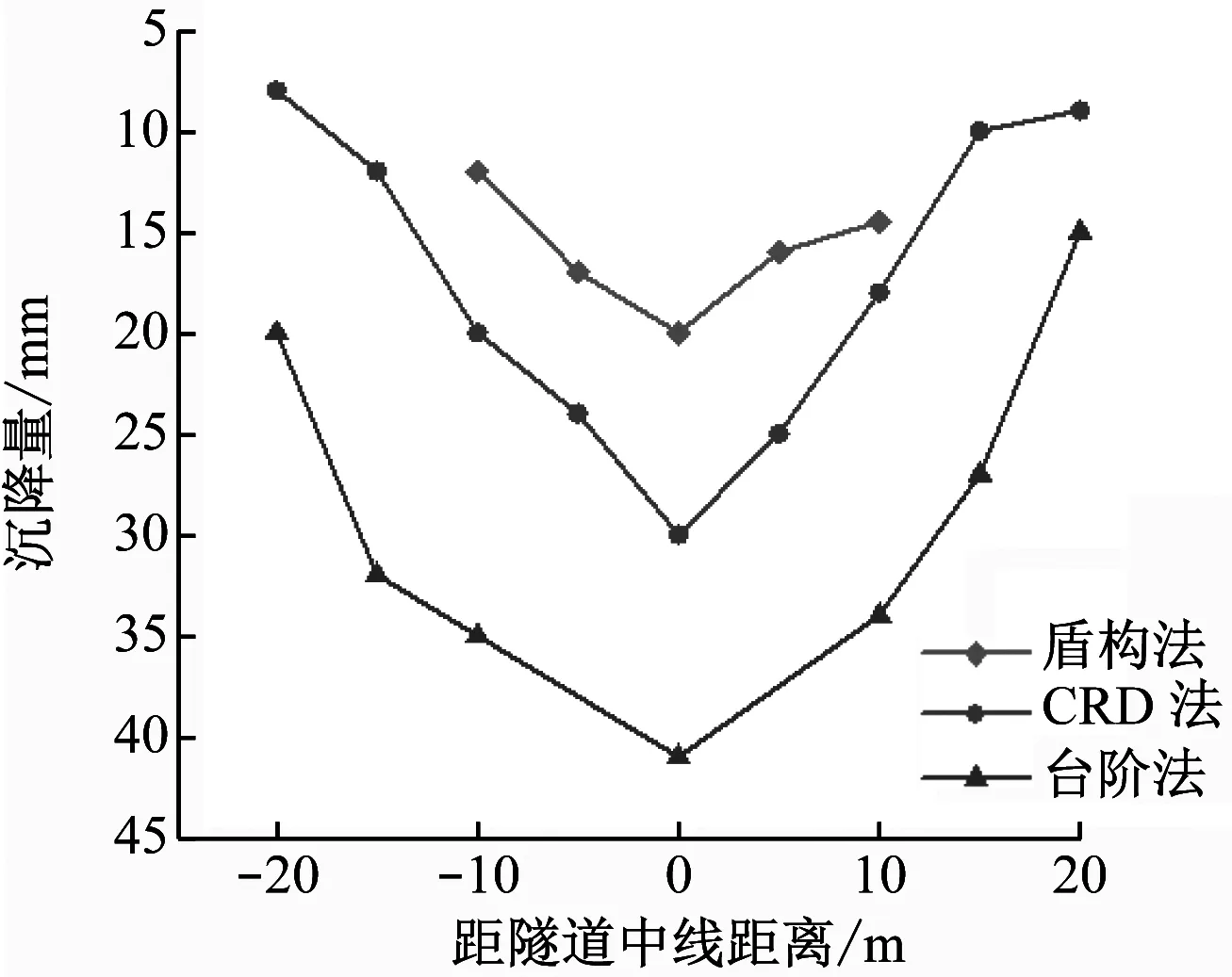

3.2.4 不同施工方法的监测结果对比分析

文献[1]和文献[5]的工程研究背景与本项目类似,且其隧道支护条件等因素也类似,故选取其台阶法和盾构法开挖的地面沉降实测数据与本文的YCK19+215典型断面监测数据进行对比分析,如图7所示。由图7可知:采用台阶法施工时,地面中心点沉降值最大,为41.07 mm;采用CRD法施工时,地面中心点沉降值次之,最大沉降值为30.20 mm;采用盾构法施工时,地面中心点沉降值最小,仅为20.10 mm。分析其原因主要为:隧道施工改变了土层的应力状态,导致土体发生次生固结,此时饱和软黄土的高压缩性被充分体现出来,盾构法施工速度较快,故对饱和软黄土地层的扰动相对较小。此外,在台阶法和CRD法施工前均进行了降水措施,导致地面发生了较大的沉降,而在盾构法施工过程中并不需要采用降水措施,这也是台阶法和CRD法施工时的地面沉降最终值均大于盾构法的主要原因。

图7 不同施工方法的地面沉降实测数据对比

4 结语

针对西安地区饱和软黄土特殊的物理力学性质,本文以西安地铁4号线穿越饱和软黄土工程为例,通过数值模拟和现场试验对止水和降水措施的控制效果进行了研究,主要获得以下结论:

1) 解决饱和软黄土工程危害的关键是对水的治理,降水和止水措施作为目前控制饱和软黄土暗挖隧道围岩变形的重要手段,均可有效降低土体含水率。在隧道开挖过程中:当采用降水措施时,地面和建筑物的沉降总量大、但差异沉降小,沉降曲线呈台阶式分步发展;当采用止水措施时,起到了止水和加固围岩的双重作用,地面和建筑物的沉降总量小,呈平缓递增趋势发展。

2) 在饱和软黄土的影响下,隧道变形以竖向位移为主,隧道拱顶处的最大沉降值为6.3 mm,拱底处的最大隆起值为6.8 mm,最大水平位移为1.8 mm,且均出现在左线隧道。通过对比不同施工方法引起的地面沉降量可知:采用台阶法施工时,地面中心点沉降量最大,为41.07 mm;采用CRD法施工时,地面中心点沉降值次之,为30.20 mm;而盾构法施工时最小,最大沉降值仅为20.10 mm。这表明在饱和软黄土地层进行隧道施工时,采用盾构法所造成的扰动相对较小,应优先考虑此施工方法。

3) 现场监测结果表明,采用WSS全断面注浆工艺后,开挖轮廓外2 m范围内,土体加固后强度达到了1.2 MPa,开挖范围内的土体加固强度达到了0.6 MPa,渗透系数不大于1.0×10-6cm/s,加固土体均满足设计要求。与降水措施相比,采用WSS全断面注浆工艺后的地面沉降量减少了65%,拱顶处的沉降量减少了50%。