基于深度学习理论的有机重排反应课堂教学

2023-10-07张岩吴潇逸吴阳高喜玲

张岩,吴潇逸,吴阳,高喜玲

1 浙江师范大学化学与生命科学学院,浙江 金华 321004

2 义乌市第五中学,浙江 义乌 322000

“有机合成”课程是面向浙江师范大学化学专业大三学生开设的一门专业选修课,是在基础有机化学课程之后的知识强化课程,具有知识点关联性密切、综合应用性强、对深层次学习要求高的特点。对于重排反应来说,从基础有机课程的内容分布上来看,此类型反应散落在烯烃、醇、醛酮、胺等章节中,导致学生较难系统地掌握重排反应的整体脉络;因为从反应物和产物结构关系来看,它与经典的加成、取代、消除及氧化还原等反应有很大差异,造成学生的学习困难。因此,我们将重排反应归结到一个章节集中讲授,重新梳理整合教学材料,设置深度学习教学活动,旨在引导学生掌握重排反应的机理,把握相关人名重排反应之间的内在联系,促进所学知识的迁移应用。虽然此前已有相关文献对若干重排反应的合成应用进行了细致介绍[1-4],但是对众多常见重排反应进行更深入、详细的归纳梳理工作仍是十分必要的。

1 进行“深度学习”教学改革的必要性

1.1 整合教学内容,化繁为简

学生在学习重排反应中遇到的难题主要可以归结为三点:1) 重排反应数量繁多且多以人名命名,会出现记忆混乱;2) 重排反应分散在不同章节,成为封闭、孤立的知识点;3) 仅停留在反应产物结构的记忆,难以把握反应具体历程和实质。而有机合成相较于基础有机课程来说,是更为深入的系统的理论课程,知识难度和深度的骤然提高,使得学生在面对庞大又复杂的知识体系时无从下手,学生继续学习的主动性和兴趣不高。教师应立足学情,根据教学目标,合理整合教学内容,丰富教学材料的呈现形式,引导构建有逻辑、有结构的知识体系。此外,可以鼓励学生自主动手用ChemDraw软件绘制反应机理,通过“演绎”的方式,对学习内容进行深度加工,有助于把握反应的本质。

1.2 优化教学活动,改革教法

在有机合成课堂中,大部分时间教师仍采用传统课堂单向的模式教学,具有“知识分隔独立”“满堂灌”的特点,没有摆脱师“讲”生“听”、一“授”多“受”的状态[5]。学生在课堂中参与度较低,自由度不高,缺乏宝贵的互动交流机会。单一的授课形式导致学生容易陷入“懂容易,记住难,运用更难”的怪圈[6]。然而,有机合成并非是靠简单的死记硬背就可以通晓的“文字记忆”学科,而是一门要求学生依据理论进行科学推演,能设计路线解决合成问题的应用型学科。为充分发挥学生学习的主观能动性,教师应结合现实教学条件以及实际教学内容,变革教学方式。教师可以丰富教学活动,如小组作业展示、师生互动答疑、设置工业生产情境等进行探索式和发展式教学,调动学生学习的积极性,推进教学进程。此外,教师采取协作法辅助学生的个性化学习,基于学生的内在需求引导学生,给予学生良好的学习体验感[7]。

2 “深度学习”教学模式

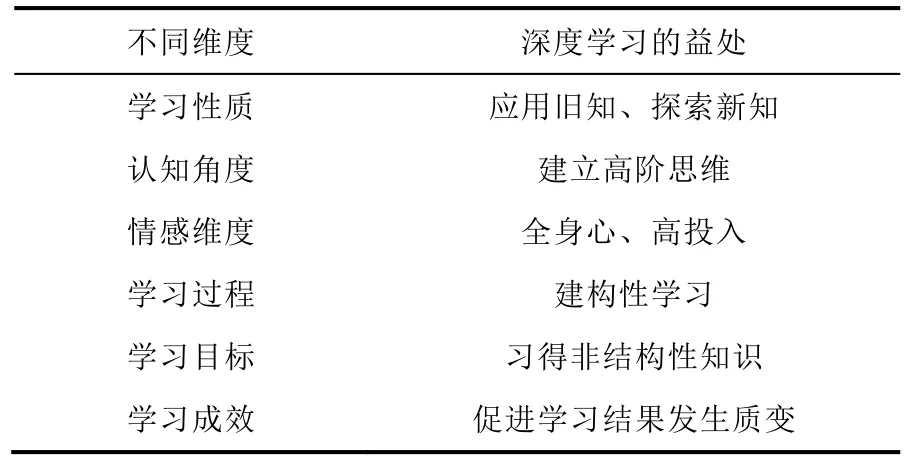

区别于以知识的获取与记忆为主的浅层学习,深度学习是一种在教师的引领下,学生围绕具有挑战性的主题,以高阶思维为重要认知活动的持续性学习过程。具体来说,深度学习是一种由学生内部学习动机驱使,在理解的基础上,运用高阶思维批判性地学习新知,并在知识间进行联系整合,创造性地建构自己的知识体系,在不同的情境中熟练运用来解决实际问题的学习。康淑敏[8]基于深度学习的特质总结归纳了深度学习在不同维度对学习者学习的益处,见表1。由表1可以直观看出深度学习是复杂的认知过程,同时也是一种需要学习者高投入的学习方式。

表1 深度学习在不同维度对学习者的益处

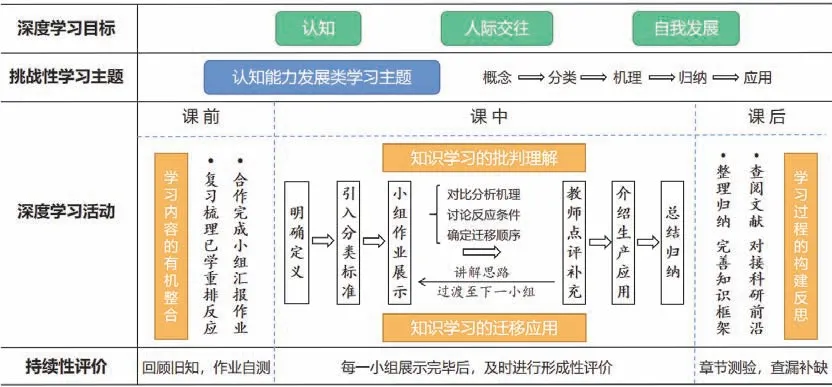

在建构知识以及发展能力的高要求下,掌握深度学习技能有助于学习者深入理解所学内容,养成探究精神和独立思考意识,逐步建立起深度学习者特有的解决问题思维体系。相较于浅层学习,安富海[9]归结出深度学习的四个基本特征;随后,胡久华等[10]提出了“深度学习”的教学设计四要素,见图1。首先教师需要明确深度学习目标,根据教学内容特点确定合适的挑战性学习主题,精心整合教学材料,设计深度学习活动;在课堂中,教师还要扮演好引导者的角色,让学生积极参与到有意义的教学活动中去,并在持续性评价的推动下,激励学生不断靠近深度学习目标[11]。

图1 深度学习的四大特征和四要素

3 基于深度学习理论的教学应用

深度学习教学模式的设计,既要统筹深度学习“四要素”的关系,又要把握深度学习的“四大特征”。下面笔者将围绕深度学习理论,针对“重排反应”这一章节展开教学设计,见图2。

图2 基于深度学习理论的“重排反应”教学设计

3.1 明确深度学习目标,选择挑战性学习主题

“重排反应”是本课程的重点章节,教师精心整合基础有机化学中出现过的重排反应,强化机理的探究,让学生掌握重排反应的本质,进而补充相关反应,拓宽知识面,有意识地培养学生迁移与应用的能力。就本课程而言,深度学习目标不仅注重学生有机化学高阶思维的培养,也对学生自主学习、合作学习的积极性提出更高的要求。本次设立的深度学习目标是:1) 深刻理解重排反应概念,了解重排反应的多种分类方法,着重掌握以形成的不稳定中心的电性特征为分类依据的分类方法,即亲核重排、亲电重排、协同重排、自由基重排,体会分类研究的基本思想;2) 通过小组合作学习,能从反应物、中间体、产物等角度对相关重排反应进行对比分析,讨论重排反应的发生条件,掌握重排反应的可能历程,归纳重排反应的特点,建立研究重排反应的基本思路和方法;3) 通过查阅相关文献,感受重排反应在社会生产生活中的重要应用,学会应用重排反应实现某些具有典型性特征的有机物合成。

在深度学习目标的指引下,基于本节课知识结构框架,我们确立认知能力发展类挑战性学习主题。在基础有机化学的教学中,学生已经接触重排反应的概念,但往往简单理解记忆重排反应的特点,忽视重排反应间的内在联系;本节课的主题教学旨在通过分类、归纳、演绎、推理等思维活动,深化学生对重排反应的本质认识,实现整体教学,实现学生认知层级的发展,即概念-分类-机理-归纳-应用。基于此,教师需要巧妙设计结构化的教学材料,自觉引导学生将旧知与新知进行关联,辅助建构有逻辑、有体系的重排反应的知识框架[12]。

3.2 设计深度学习活动

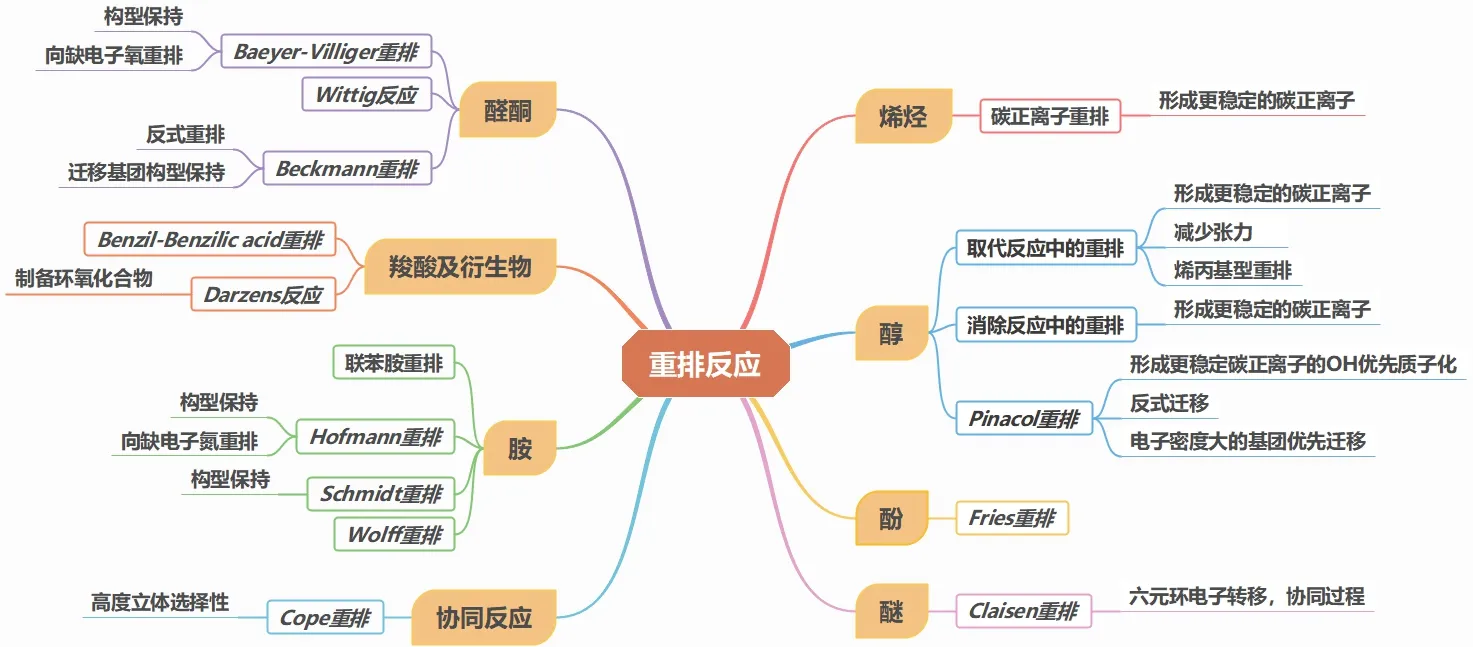

3.2.1 课前:考查学生学情,明确小组分工

课前,学生需要自主复习梳理已学重排反应,并对重排反应进行分类。从作业反馈来看,大多数同学是直接根据重排反应所在章节进行分类,并且注重重排反应特点,忽视重排反应机理,见图3。此外,学生在汇总重排反应时,往往只关注带有“重排”两个字的反应,而忽略相关人名反应。在和学生的交谈中,我们还发现学生容易混淆人名反应,没有将反应名称与该反应进行很好的配对。通过该课前任务,学生初步对已学内容进行整合,为更好地投入到课堂教学活动打下基础。

图3 必修课程中重排反应的汇总

学生在课前还需要完成组内成员合作作业。教师根据学生学习能力、小组任务难度等将学生分为五个小组,每个小组围绕反应机理、反应条件、迁移顺序等角度展开讲解若干个相关的重排反应,见表2。组员之间需要合作协调分配任务,如内容的选择、反应机理图的绘制、PPT的制作以及课堂展示的演讲稿等。教师借着小组合作任务的布置,有意识地去引导学生培养专业阅读能力,强化专业术语的表达能力,训练高效互助的团队协作能力。

表2 小组讨论内容分配

3.2.2 课中:教师引导教学思路,学生展示小组作业

明确重排反应定义,引入分类标准。重排反应,可以简单表述为基团(W)从一个原子(A)迁移到另一个原子(B)上。A和B可以是碳原子,也可以是氮、氧等杂原子。这种迁移可以发生在相邻原子(称为1,2-迁移)间,但也会出现远距离的迁移,见图4。在学生对定义有了更深的理解后,教师展开不同重排反应分类标准的介绍,如键的裂解和形成方式、迁移基团的相对位置、不同元素之间的迁移等。接着,详细介绍以形成的不稳定中心电性不同为分类依据的亲核重排(或阴离子重排,迁移基团携带电子对)、亲电重排(或阳离子重排,不携带电子对)、协同重排(往往形成环状过渡态)、自由基重排(只携带一个电子)。

图4 重排反应示意图

小组作业展示,教师点评补充。值得注意的是,教师在课堂中不仅是倾听者、回答者,更是引导者、提问者。由于小组负责的任务各不相同,局限于教师提供的反应机理、反应条件、迁移顺序三个角度,学生在学习过程中就容易陷入“只知其一、不知其他”的窘境,并把不同类型的重排反应完全割裂开来,形成一个个封闭的知识体系。教师除了对每个小组的展示进行点评以外,还需要适当拓展相关知识,注意小组任务之间的逻辑衔接,帮助学生构建一个思路连贯完整的重排反应知识框架。下面我们将举例部分教学片段。

基于中间体的共性,第一小组展示的是向碳正离子迁移的亲核重排反应。在机理的讲解部分,学生应被引导观察出重排前体都是碳正离子,接着发生1,2-亲核迁移,并分析重排后得到产物的结构特征,见图5。教师抓住“形成碳正离子”这一关键点,总结“形成碳正离子的途径有哪些”“在什么条件下发生重排反应”“重排后形成的碳正离子又会发生什么后续反应”。教师通过提问的方式,不仅可以提高学生学习的注意力,更能够发散思维,有机整合所学内容。

图5 向碳正离子迁移的亲核重排反应

在第二小组陈述向碳烯碳原子迁移的亲核重排反应前,教师以重氮甲烷和叠氮化合物的结构作为过渡。教师带领学生温习对应的路易斯结构式,引导学生利用共振论写出重要的极限式,并分析杂原子上的电子数。在掌握对应结构的基础上,再去分析Wolff重排、Curtius重排、Schmidt重排等的反应机理,学生能够更容易接受,实现认知能力的阶梯式发展。

运用生成中间体的相似性进行酰基卡宾与酰基氮宾重排的类比归纳法教学。在小组展示Wolff重排、Hofmann重排的机理后,教师引导学生总结两个反应的相似点,见图6和图7。课堂留白中提供学生消化知识的时间并独立思考的机会。我们可以将这两个反应的相似性简单的归纳为:1) 好的离去基团;2) 酰基卡宾和酰基氮宾都是中性并且带有六个电子的活性中间体;3) 都经过烷基的迁移而生成新的不稳定活性中间体。接着介绍Lossen重排、Schmidt重排、Curtius重排,学生就能够很快地跟上陈述同学的讲解思路,见图7。通过把握重排反应的本质,学生就能够以简驭繁、举一反三,较快完成变式的学习。

图6 Wolff重排

图7 向缺电子氮原子迁移的亲核重排反应

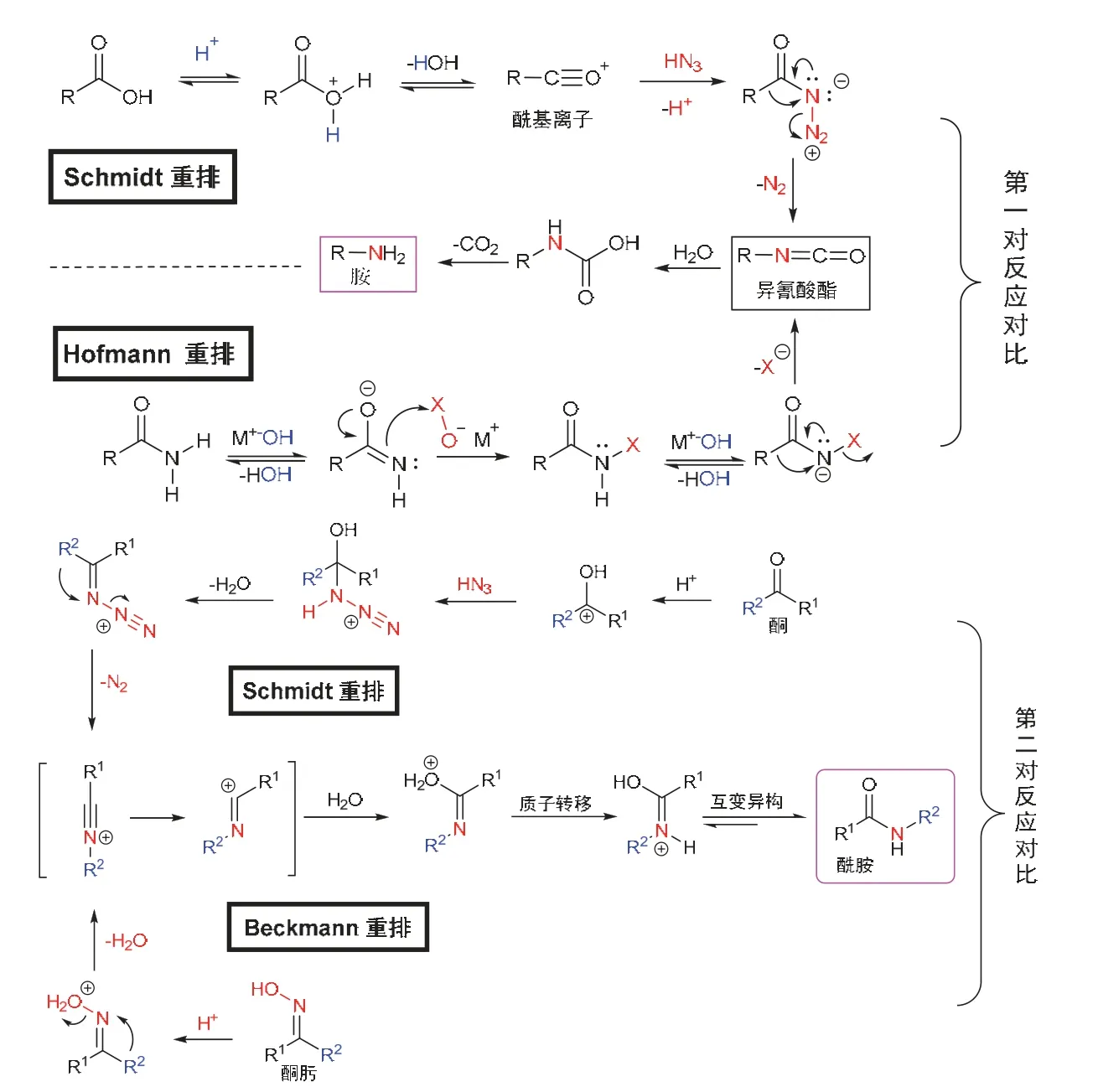

从产物类别一致的角度去联系不同名称的重排反应。Schmidt重排实际上包括三个反应,羧酸、醛或酮分别和叠氮酸(HN3)在强酸下反应发生分子内重排分别得到胺、腈及酰胺。第三小组完成了Schmidt重排(酸)的讲解,产物为胺,并且中间体为异氰酸酯。然而Hofmann重排后同样得到伯胺。因此第四小组进一步比较观察这两个重排反应的具体历程,总结二者深度的相似性,见图8第一组对比。同样可以观察到,Schmidt重排(酮)也与Beckmann重排的产物相一致,都为酰胺,见图8第二组对比。教师通过问题的驱动,引导学生进行归纳对比记忆,使其较好地串联各个重排反应,帮助他们建立具有融通性的知识体系。

图8 Schmidt重排与Hofmann以及Beckmann重排的比较

联系生产实际,感受实用价值。例如,利用Beckmann重排合成重要有机化工原料己内酰胺;利用Hofmann重排合成药物帕珠沙星[13]。教师提供反应原料,学生根据所学,自主尝试书写合成路线,分析反应机理。通过与生产实际的对接,让学生意识到所学内容不是应付考试才需要的“干货”,而是在社会生产中具有重要价值的“工具”。

3.2.3 课后:视野拓展,对接科研前沿

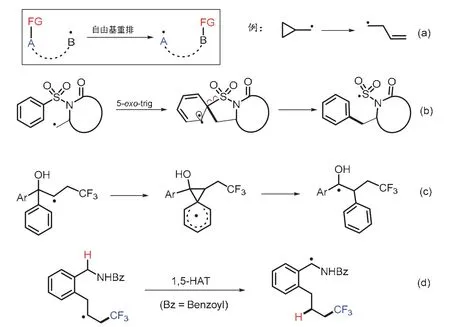

课后,学生整理归纳课堂所学,实现知识内化,完善知识框架。在此基础上,学生按照学习重排反应的基本思路和方法,根据教师提供的两篇关于自由基重排的英文文献(见图9)[14-16],完成自由基反应的读书报告。自由基化学已然是当今有机合成化学的重要前沿阵地,让学生接触这方面的研究领域是十分有必要的。

图9 自由基中间体的重排反应

3.3 落实持续性评价

在课前、课堂教学中的重要环节以及课后,都有必要围绕深度学习目标对学生进行评价。课前可以采用习题自测的方式对学情进行评价,学生也不会出现“空着脑袋进教室”的情况;课后,我们通过章节作业和测试对学生掌握程度进行考查,如图10所示三个反应式中左侧是需要合成的目标产物结构,右侧是逆合成分析后应该选择的重排前体。以反应式(a)中的螺环化合物为例,它的结构特征很明显,而又比较陌生。羰基的存在也是一个重要的提醒,可启发利用频哪醇重排同时实现醇的氧化以及碳架的变化。以下三个例子的共同点是直接利用四大常见反应类型从正面合成很困难,然而转换思维,观察出重排反应的前体是最巧妙的解决办法。此时需要同学们对重要的一些重排反应的机理有深度的理解。

图10 重排反应在有机合成中的应用

作者对有机合成中的重排反应采用(不限于)上述深度学习教学方法进行讲解,配合讨论及针对性的习题练习,学生对相关知识的理解和掌握得到了加强。更重要的是,这种可以使其触类旁通的记忆和学习习惯,使得更多同学的学习兴趣和热情得到了激发和提高。可以预期的是,相似的方法可以有效地用于其他知识点或章节的归纳整理。此外,教师应把握好学生的学习状态,鼓励学生提问、讨论,根据实际课堂表现给出较为公正的平时成绩。

4 结语

笔者认为将深度学习理论应用到有机合成课程中重排反应的相关教学中有重要意义。在教学过程中,教师应当充分发挥好引导者的作用,精心整合教学内容,有逻辑地呈现知识体系,引导学生主动整合、归纳所学知识,鼓励学生及时构建反思知识框架;明确每节内容的深度学习目标,立足于学情且结合教学实际,确立挑战性学习主题,通过精心设计的深度学习活动,充分发挥学生的主体地位,让学生参与到学习中来,在活动中体验成功、提升能力,并通过持续性评价,使学生在反思中发展进步。