产业政策调整对产业结构优化的影响效果分析

2023-10-01高周川 马文秀 王立军

高周川 马文秀 王立军

摘要:从1973年第一次石油危机爆发到20世纪80年代中期,日本政府多次颁布和调整产业政策,以应对石油危机冲击、日元升值、通货膨胀、产能过剩、贸易摩擦等问题,推动产业结构的转型升级。基于对1973年至1985年日本稳定增长时期实施的产业政策的文本分析,通过建立多元线性回归模型实证检验该时期日本产业政策调整对产业结构优化的效果。研究结果表明:产业政策调整对产业结构合理化和高度化的影响效果具有统计显著性,出口结构与产业结构差距的扩大、政策累积量的增加、科研人员规模的扩大均会提升产业结构的合理化程度;政策累积量的增加和科研人员规模的扩大可以显著提升产业结构的高度化程度,而出口结构与产业结构的差距和政策流量结构与产业结构的差距缩小有利于提升产业结构高度化程度。因此,发挥产业政策调整对产业结构优化的作用,需要确保产业政策的制定和实施具有广泛的社会基础和科学的决策依据,加强产业政策与竞争政策之间的协调,建立政、产、学一体化的创新合作科研体系,因时而异培育未来战略主导产业。

关键词:产业政策;经济增长;产业结构合理化;产业结构高度化

基金项目:中国科学技术交流中心国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目“中-新农牧生产和贸易的资源环境效应与系统优化途径研究”(2021YFE0101900);河北省教育厅人文社会科学研究重大课题攻关项目“‘两业’融合推动河北省制造业高质量发展研究”(ZD202112)

中图分类号:F273.1 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2023)09-0022-09

一、引言

当前世界百年未有之大变局加速演进,外部环境的不确定性和难预料因素逐渐增多,国内经济改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大(1)。党的十八大以来,我国大力推进供给侧结构性改革,产业结构不断优化,产业竞争力明显增强,但是我国产业发展仍存在整体水平不高、不平衡不充分问题突出和协同发展不够等一系列问题,传统行业产能过剩,创新型高端装备制造业和生产性服务业发展滞后,推进高质量发展还有许多卡点瓶颈。

目前我国所处的经济发展阶段及面临的国内外经济环境与日本20世纪70年代初至80年代中期的稳定增长时期有不少相似之处(2)。1973年第一次石油危机爆发后,日本面对国内外经济环境的巨大变化,对第二次世界大战结束以来实施的产业政策根据实际需要进行了较大调整,成功实现了产业结构优化升级(3),到20世纪80年代中期完成了追赶欧美经济的目标(4)。虽然中国与日本两国经济体制不同,但都属于赶超型国家,在两国的经济发展和产业结构转型过程中都需要产业政策的支持。基于此,本文系统研究日本稳定增长时期产业政策对产业结构优化的影响,为我国产业结构转型升级提供重要的经验参考。

二、文献综述

产业政策是国家有关产业活动的政策,是国家在供给方面促进或调整经济发展的对策和手段的总称(5)。产业政策作为被世界各国普遍接受的经济政策,与普通的宏观微观政策相比,政策覆盖面更广、实施手段更完备、政府引导干预程度更深(6)。产业政策本质上是政府为了弥补市场失灵而采取的干预措施,实现有限的资源在产业间和产业内的再次分配。发展中国家要实现经济快速增长、在短期内赶超发达国家,更需要实施有效的产业政策,保护幼稚产业,培育有国际竞争力的产业(7)。

产业结构优化是在社会再生产、再分配过程中,政府通过对产业结构的调整,使产业的发展与国内外经济发展相适应,使各产业间协调发展。产业结构优化是一个动态变化的过程,政府通过对产业结构的动态调整来推动需求结构和供给结构的相对均衡发展,实现产业结构的高度化和合理化。产业结构高度化以产业结构合理化为基础,产业结构合理化又贯穿于产业结构高度化的整个过程,最终使整个社会再生产过程实现资源配置最优化和经济增长效应最大化(8)。

产业政策量化评估是横跨学术界和政策界的前沿问题,现有研究主要以理论分析和定性分析为主,由于政府的产业政策数目较多、政策分类较为复杂、政策发布机构的级别和权威程度差异较大,国内部分学者通过构建博弈模型、一般均衡模型、投入产出模型展开分析(9)。张玉兰等通过选取国家“九五”至“十三五”期间相关政策文件作为研究对象,按照政策发布机构、政策发布形式,或搜索政策文件中的纲要、指导目录、通知、鼓励、支持等关键词,将政策文本转化为可量化的数字资料对产业政策进行定量评估(10)。韩永辉等通过梳理国家和地方政府历年颁布的关于产业政策的法律法规、规章制度累积数,从法规规章数量的角度测度产业政策,验证产业政策对产业结构优化的影响(11)。李清杨等进一步将国家五年规划中的制造业产值及进出口数据作为解释变量,验证产业政策与贸易政策的协同对制造业产业结构优化升级的影响(12)。

鉴于产业政策数据之庞大,一些学者选取国家“九五”至“十三五”时期的相关政策文件和法律法规作为研究对象,很难确保产业政策样本的全面性和完整性;现有文献对衡量产业政策的指标选择较为简单,较多采用了相对便捷的替代性代理变量予以衡量;通过产业政策工具测度产业政策的效果无法反映政策工具的鼓励程度,以法律文件作为产业政策的衡量方式忽略了各种法律文件的效力问题;由于不同产业政策对产业结构的敏感度不同,无法精准测量解释变量对于产业政策有效性的作用程度。本文通过日本经济产业研究所(RIETI)官方网站等发掘日文材料中的第一手材料,利用日本通商产业省产业政策史编纂委员会编写的《日本通商产业政策史(1945—1979)》《日本通商产业政策史(1980—2000)》等资料,尽可能全面地梳理日本稳定增长时期的产业政策。本文对产业政策的量化分为两个层面:第一,借鉴张玉兰和李清杨等人的研究成果,将所有受到产业政策支持的行业增加值与全国总增加值的比值作为产业政策鼓励度的代理变量;第二,借鉴邹文理和王曦(13)、兰梓睿(14)、王帮俊和喻攀(15)的研究成果,按照政策出台实施级别和类型进行量化处理,将国家级别、省部级、地方政府级和重要产业政策、一般產业政策分别赋值进行测算(16)。与现有文献相比,本文的边际贡献在于通过系统梳理 1973 年至 1985 年日本实施的产业政策,系统构建了产业结构优化测度指标体系,研究该时期日本产业政策调整对产业结构优化的影响效果。

三、日本产业政策量化与产业结构优化测度

借鉴已有研究成果,本文的产业政策是指政府为了促进国家经济增长、提升产业竞争力、促进国家产业结构优化和产出效率提升而出台的所有相关政策,具体的产业政策工具和手段包括但不限于法律、行政、税收、金融、贸易、进口替代、出口导向、关税、进口管制、非关税壁垒等。产业结构优化是指在社会再生产和市场资源再配置过程中,政府通过产业政策的调整影响产业结构的变化,使产业结构与国家经济增长目标相适应,最终实现产业结构合理化和产业结构高度化,促进产业转型升级(17)。

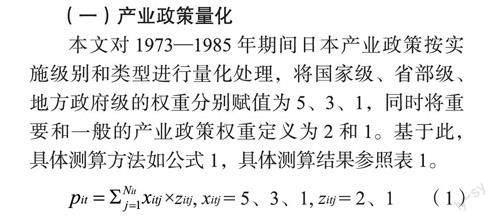

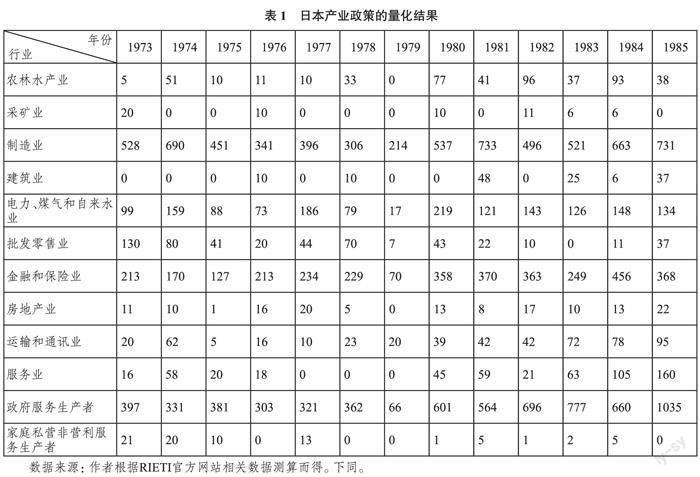

(一)产业政策量化

本文对1973—1985年期间日本产业政策按实施级别和类型进行量化处理,将国家级、省部级、地方政府级的权重分别赋值为5、3、1,同时将重要和一般的产业政策权重定义为2和1。基于此,具体测算方法如公式1,具体测算结果参照表1。

其中:pit、Nit分别表示i产业t期政策量化值和数量;xitj、zitj分别表示i产业t期出台第j个产业的政策级别和政策重要程度。

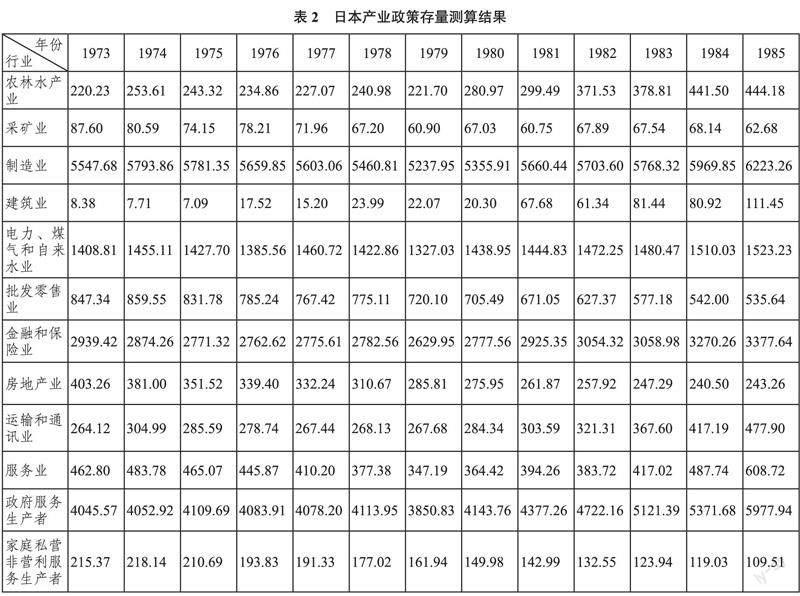

(二)产业政策存量测度

目前尚没有系统权威的产业政策存量计算方法,由于产业政策的影响具有长期性和持续性,类似于知识和研发投入,本文借鉴徐生霞等的测算方法(18),对产业政策存量进行测算,具体模型如下:

初始政策存量测算公式采用永续盘存法,计算公式如下所示:

其中:Pit、Pi0、pit、pi0分别代表i产业t时期的政策存量、基期政策存量、t期政策制定出台量、基期政策出台量;gi0、ηi分别代表基期i产业政策制定出台增长率和折旧率。

在各项指标设定和计算中,本文作了以下两个方面的设定:

第一,折旧率的测算借鉴江庆勇(19)关于研发资本折旧率、组织资本折旧率的测算方法与结果,以及刘勇和曾康佳(20)的研究成果,设定一项制度的有效期年均線性折旧率为8%。

第二,考虑到很多产业政策不具有连续性,对于1973—1985年期间日本产业政策制定量保持相对稳定增长的产业,则取该阶段产业政策出台数量平均增长率作为基期增长率,如果产业政策制定出台量波动幅度较大,则取其增长率为0。因此本文对政策存量的最终测算方法如公式4所示,测算结果如表2所示。

(三)产业结构合理化测度

本文关于产业结构合理化指数TE的测算方法兼顾了产业比重和偏离正负向的变化,从而使得测算结果更为全面和准确。在经济完全处于均衡状态的情况下,该指标值取值为零,且该值越小表明产业结构合理化程度越高。测算方法如公式5所示,具体测算结果如表3所示。

其中:Y、L、Yi、Li分别表示总体经济产出、劳动投入、i行业的产出和劳动投入。

(四)产业结构高度化测度

基于产业结构从低到高演化的逻辑,本文的产业结构高度化指数TS设定1985年为基准期,判断不同年份产业结构高度化的程度,具体测算方法如下所示:

其中:LPit、LPiT分别表示t时期产业i的全员劳动生产率(单位劳动投入的产业增加值)和全部产业平均全员劳动生产率。该指标值越高则表明劳动生产率高的产业值所占比重越高,产业结构高度化指数也越高。具体测算结果如表4所示。

(五)数据来源与处理说明

本文所有数据均来自日本RIETI(独立行政法人经济产业研究所)官方网站和日本通商产业政策史。该网站公布的JIP2009(2009年3月30日),由1970年至2006年各年的数据构成,包括为分别推算各部门全要素生产率(TFP)所需的资本服务投入指数和资本成本、纳入质量因素的劳动投入指数和劳动成本、名义及实际的生产和中间投入、计算TFP上升率的增长核算的结果等,覆盖日本经济整体共计108个部门(简称“JIP分类”)。

日本经济活动产业分类(SNA产业分类),包括产业、政府服务生产者和家庭私营非盈利服务生产者。其中按大类产业分类标准可分为12类(简称“SNA大分类”或“SNA12类产业”),具体包括:(1)农林水产业;(2)采矿业;(3)制造业;(4)建筑业;(5)电力、煤气、自来水业;(6)批发零售业;(7)金融和保险业;(8)房地产行业;(9)运输和通信业;(10)服务业;(11)政府服务生产者;(12)家庭私营非营利服务生产者。若将制造业进一步细化,按照日本经济活动产业分类(SNA产业分类)方法,将分为24类具体产业(简称“SNA中分类”或“SNA24类产业”),具体包括:农林水产业、采矿、食品、纤维、纸浆和纸、化学、石油和煤炭产品、窑业和土石制品、金属、金属制品、普通机械、电机、运输用机器、精密机器、其他制造业、建筑业、电力煤气和自来水、批发零售、金融和保险、房地产业、运输和通讯业、服务业、政府服务生产、家庭私营非营利服务生产。

四、日本稳定增长时期产业政策调整对产业结构优化效果的实证分析

在产业政策量化及产业结构优化测度的基础上,本文对1973—1985年期间日本产业政策调整对其产业结构优化效果展开实证分析和论证,同时为能更好地检验政策效果,分别从SNA12类行业分类和SNA24类行业分类展开实证回归检验,以增强实证结果的稳健性和可靠性。

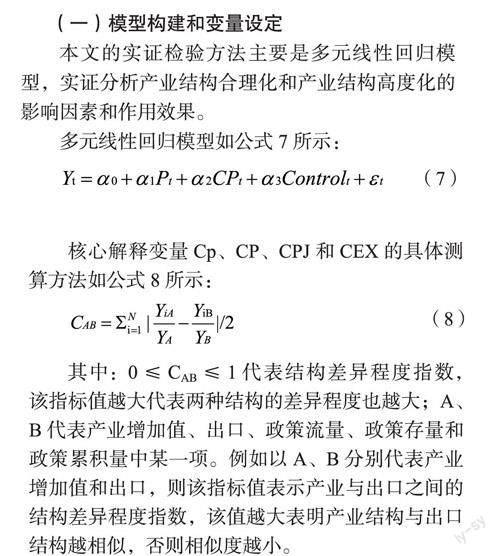

(一)模型构建和变量设定

本文的实证检验方法主要是多元线性回归模型,实证分析产业结构合理化和产业结构高度化的影响因素和作用效果。

多元线性回归模型如公式7所示:

其中:Y、Control、ε分别表示被解释变量、控制变量和误差项。

本文实证检验的分析变量分为三类:一是被解释变量,包括行业增加值Y、产业结构合理化指数TE、产业结构高度化指数TS;二是核心解释变量,包括产业政策流量p、产业政策存量P、产业政策累积量PJ、政策流量结构与产业结构差距Cp、政策存量结构与产业结构差距CP、政策累积量结构与产业结构差距CPJ、出口结构与产业结构差距CEX;三是控制变量,包括科研人员平均研发投入rd和科技研发人员rdr、资本存量K和劳动投入L,各变量具体说明如表5所示。

核心解释变量Cp、CP、CPJ和CEX的具体测算方法如公式8所示:

其中:0≤CAB≤1代表结构差异程度指数,该指标值越大代表两种结构的差异程度也越大;A、B代表产业增加值、出口、政策流量、政策存量和政策累积量中某一项。例如以A、B分别代表产业增加值和出口,则该指标值表示产业与出口之间的结构差异程度指数,该值越大表明产业结构与出口结构越相似,否则相似度越小。

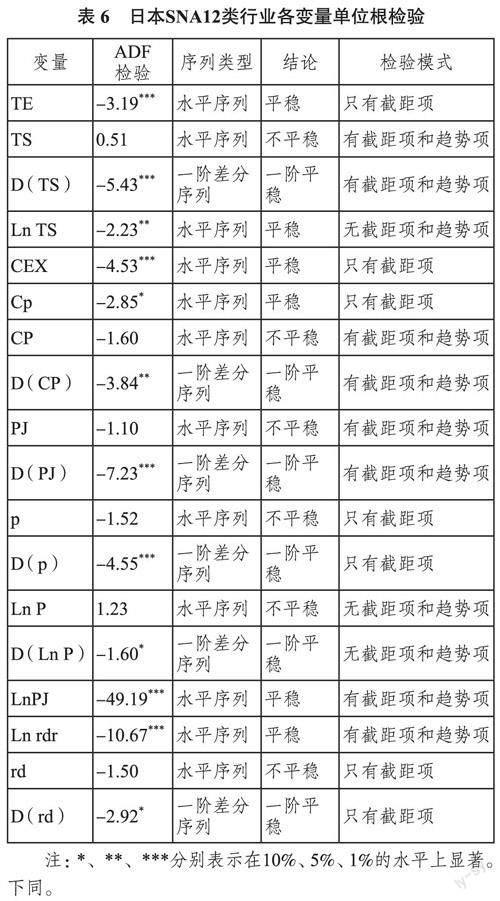

(二)变量单位根检验

为了保证模型的准确性,避免虚假回归,确保时间序列数据的平稳性,有必要对各变量的时间序列数据进行单位根检验。本文利用Eviews10分别对SNA12行业分类和SNA24行业分类的解释变量和被解释变量进行单位根检验,具体情况如表6和表7所示。从单位根检验结果来看,两类行业分类方法得到的时间序列变量的平稳性完全一致。同时,为了能够从更多维度检测分析日本产业结构优化与产业政策调整的关系,对产业结构高度化指数TS取对数与原时间序列变量进行对比分析,目的是通过常规的多元线性回归分析,探讨产业政策调整对产业结构优化的影响和作用。

(三)多元回归模型实证分析结果

根据表6和表7的单位根检验结果,结合实证回归模型,分别以产业结构合理化指数TE和产业结构高度化指数的对数LnTS为被解释变量,构建回归模型,具体结果如表8和9所示。从回归结果来看,效果比较理想,表明产业政策调整对产业结构优化具有较为显著的影响。

1. 产业结构合理化实证检验结果

通过对SNA12类行业分类和SNA24类行业分类获得各解释变量和被解释变量,以平稳时间序列产业结构合理化指数(TE)为被解释变量,以平稳时间序列变量出口结构与产业结构差距(CEX)、政策流量与产业结构差距(Cp)、政策累积量的对数(LnPJ)和研究者人数的对数(Lnrdr)为解释变量,分析影响产业结构合理化程度的主要因素和作用程度,具体实证检验结果如表8所示。综合来看,无论是以SNA12类行业还是以SNA24类行业分类方法获得实证回归结果,均表明PJ和rdr的提升均能显著降低产业结构合理化指数,即优化产业结构合理化程度。

第一,从SNA12类行业分类情况来看,出口结构与产业结构差距、政策累积量的增加和科研人员规模的扩大,均能有效提升产业结构合理化程度。首先,两个模型均表明解释变量CEX与被解释变量TE呈显著的负相关关系,分别为-0.63和-0.88,表明出口结构与产业结构差距越大,越能促进产业结构向着更合理的程度调整和优化;其次,从Cp来看,实证检验结果并不显著,同时两个回归模型结果均表明回归系数值均大于零,分别为0.13和0.18,产生这样的结果可能是由于当期制定的产业政策影响和效果具有滞后性和差异性,很难快速显著提升产业结构合理化程度;再次,从政策累积量的对数LnPJ的回归系数来看,显著小于零为-0.04,表明政策累积量的提升可以显著提升产业结构合理化程度;最后,从研究者人数的对数Lnrdr变量回归结果来看,回归系数同样显著小于零为-0.15,表明科研人员规模的扩大有助于明显优化和提升产业结构合理化程度。

第二,从SNA24类行业分类的实证检验结果看,其与SNA12类行业分类的结果是一致的。首先,CEX回归系数显著为负,分别为-9.48和-12.65,明显高于SNA12产业分类情况,其原因可能是行业分类越细,所测算的产业结构合理化指数也越高,各因素影响和作用程度也相对较大;同时,政策累积量和科研人员规模显著为负,同样可以显著降低产业结构合理化指数值,对产业结构合理化具有显著的作用和影响。

第三,从两种行业分类方法所获结果的对比情况来看,保持了高度一致性,表明实证分析结果具有较高稳健性和可靠性。一方面,出口结构与产业结构差距的扩大、政策累积量的增加、科研人员规模的扩大均会显著提升产业结构合理化程度;另一方面,各变量相关回归系数有所差异,与SNA12类行业分类方法相比,SNA24类行业分类方法获得的实证回归结果系数均高于SNA12类行业分类回归结果,SNA12类产业分类方法所测算的结果有可能低估了各政策变量对产业结构合理化程度的提升效果,表明行业分类越细,产业政策对产业结构合理化程度的作用和影响程度也越高。

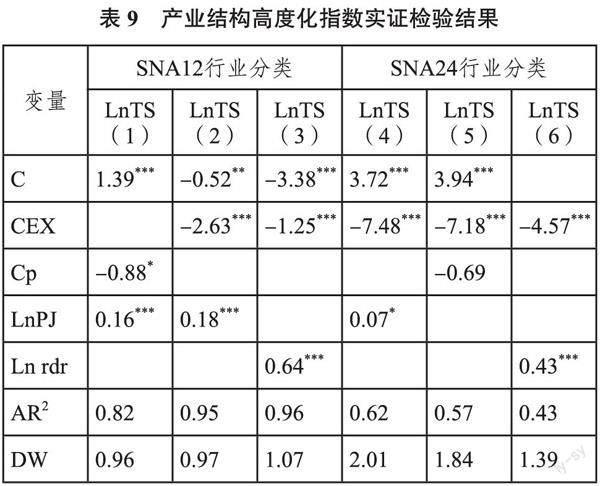

2. 產业结构高度化实证检验结果

采用与产业结构合理化实证分析相同的行业分类和分析方法,以平稳时间序列产业结构高度化指数的对数LnTS为被解释变量,以CEX、Cp、LnPJ和Lnrdr为解释变量进行多元回归分析,具体实证检验结果如表9所示,六个回归模型分析结果均表明:出口结构与产业结构差距和政策流量结构与产业结构差距增加,对产业结构高度化程度存在显著的抑制效应,而政策累积量的增加和科研人员规模的扩大可以显著提升产业结构高度化程度。

第一,从两种行业分类列出的六个回归模型分析结果来看,CEX、Cp的回归系数为负,而PJ和rdr的回归系数显著为正,表明CEX、Cp的减小均能有效提升产业结构高度化指数,而PJ和rdr的提升均可以有效提升产业结构高度化指数。首先,几乎所有实证回归模型的检验结果显示,CEX的回归系数值均具有显著性,且在-1.25—-7.48之间,表明出口结构与产业结构差距越小,越有利于产业结构高度化指数的提升;其次,Cp的回归系数也小于零,两个回归模型得出系数值分别为-0.88和-0.69,其中SNA24行业分类回归模型所得到的结果虽然不具有显著性,但依然可以表明二者存在一定的负相关关系;最后,从LnPJ和Lnrdr的回归系数来看,均显著为正,表明政策累积量规模的增长和科研人口规模的扩大,均能有效提升产业结构高度化程度。

第二,从两种行业分类实证结果对比情况来看,虽然在回归系数的大小上存在差异,但在显著性和正负程度方面均保持高度一致性,表明回归结果具有很高的稳健性和可靠性。一方面,六个回归模型中各解释变量回归系数的显著性和正负号均保持高度的一致,除了第5个回归模型中Cp回归系数不显著,与第1个回归模型情况有差异外,其他解释变量回归情况均保持高度一致;另一方面,六个回归模型解释变量系数大小存在一定差异,这主要是产业分类标准和模型设定不同所带来的结果。因而,总体回归结果具有高度的一致性、可信性和准确性,能够充分解释和说明日本产业结构优化程度提升的影响因素。

3. 稳健性检验说明

为了保持模型的稳健性,确保分析结果的准确性和稳定性,本文做了两个方面工作:一方面,通过不同产业分类(SNA12类行业和SNA24类行业)分别获得不同分类标准的被解释变量和核心解释变量,以检测不同数据分类情况下,结果是否依然保持高度一致性和显著性。从表8和表9实证分析结果来看,所有回归模型各解释变量回归系数的显著性和正负号均保持了高度的一致性。另一方面,通过变换模型的被解释变量,以检测核心解释变量是否依然保持相同的显著性和正负号。以产业结构合理化指数为被解释变量的4个回归模型和以产业结构高度化指数为被解释变量的6个回归模型,其检验结果均表明核心解释变量的显著性和正负号也具有高度的一致性,因而可充分说明本文的多元回归模型设定和回归结果均具有较强的稳健性和准确性。

五、研究结论与产业政策优化指向

本文通过构建多元线性回归模型,实证检验了日本稳定增长时期产业政策调整对产业结构优化的影响,实证结果表明,其产业政策促进产业结构合理化和高度化的效果显著。

无论是SNA12类行业分类还是SNA24类行业分类方法的实证检验回归结果均表明:产业合理化和产业结构高度化均受出口结构与产业结构差距、政策累积量、科研人员规模等变量的影响。从产业结构合理化实证检验结果来看,出口结构与产业结构差距的扩大、政策累积量的增加、科研人员规模的扩大均会显著降低产业结构合理化指数,即提升产业结构合理化程度。其中,出口结构与产业结构差距与产业结构合理化指数呈显著的负相关关系,表明出口结构与产业结构差距越大,越能促进产业结构向着更合理的方向调整和优化;政策累积量和科研人员规模与产业结构合理化指数也呈显著的负相关关系,表明政策累积值的增长和科研人员规模的扩大同样可以显著降低产业结构合理化指数值,即提升产业结构合理化程度。从产业结构高度化实证检验结果来看,政策累积量和科研人员人数呈显著的正相关关系,说明政策累积量的增加和科研人员规模的扩大可以显著提升产业结构高度化程度;出口结构与产业结构的差距、政策流量结构与产业结构的差距与产业结构高度化指数呈显著的负相关关系,表明出口结构与产业结构的差距和政策流量结构与产业结构的差距越小越有利于提升产业结构高度化指数,即提升产业结构高度化程度。

结合实证结论,本文得出如下政策借鉴:

第一,确保产业政策制定与实施具有一定的科学依据和群众基础。日本产业政策形成了独特的“官民协调”治理体系。日本在产业政策的决策过程中充分发挥议会、行业协会、民间团体的作用,广泛邀请民间团体等中间组织参与政府决策,这些组织与通商产业省相互影响、相互协调,确保产业政策制定的科学性、合理性和可执行性,形成有效的官民协商推进机制,使产业政策的制定与实施具有广泛的群众基础和科学的决策依据,确保产业政策的有效性。

第二,构建功能性产业政策体系,加强产业政策与竞争政策的协调。战后日本经济恢复时期和经济高速增长时期产业政策的主要作用在于推动产业结构的合理化和高度化,推动企业规模化、集中化生产,通过规模经济效应提升产业竞争力,短期内使日本实现了经济的快速增长和市场竞争力的提升,但这种产业政策的性质往往违背竞争政策的原则,长期来看容易导致“过度竞争”“无序竞争”。日本稳定增长时期在产业结构逐步实现合理化和高度化的背景下,以产业结构合理化为目标的产业政策逐步弱化,以反垄断政策和中小企业政策为主的竞争政策逐步开始成为主流,维持和促进竞争的竞争政策成为重点(21)。1977年5月,随着日本反垄断法的修订与实施,公平交易委员会加强了对垄断和竞争的约束力度,因此在1977年以后竞争政策开始在日本产业政策体系中占据主导地位。日本稳定增长时期产业政策的调整过程,就是推动选择性产业政策向功能性产业政策转换的过程。这一时期,日本建立以功能性产业政策为主的政策机制,特别是在自然垄断、信息不完全、外部性等存在市场失灵、市场缺陷的领域,发挥市场机制作用,加强功能性产业政策的运用,在政策转换过程中加强了产业政策與竞争政策的协调(22)。

第三,建立政、产、学一体化创新合作科研体系。20世纪70年代至80年代,日本在政府、科研人员和企业的合作下,形成了集政、产、学于一体的综合开发和协调体制(23)。日本政府对于发展尖端技术产业的重视程度和政策扶持的连续性、稳定性,提高了民间资本和企业的投资信心;在产业结构调整过程中,日本政府积极引进民间资本投入研发活动;在科学技术支持方面,通过引进国外技术,通过模仿、吸收、改良引进的技术,日本逐步建立起国内独立自主的科研团队,潜心研发与市场需求相结合的产业技术。

第四,培育未来战略主导产业,推动产业结构优化升级。战后日本根据经济发展的不同阶段和不同特点,确定各个时期产业政策的目标,总体上都是以产业结构合理化与高度化为发展目标。其中,20世纪60年代确立以建立重化学工业为主导的产业结构为中心的政策目标,20世纪70年代确立以建立知识密集型产业结构为中心的政策目标,20世纪80年代确立进一步向知识密集型产业结构转变的政策目标。日本根据不同时期产业政策的目标,确定重点发展的主导产业,将主导产业的发展、产业结构的变化与国内经济的发展实现了有效的结合(24)。

注释:

(1) 参见《国务院关于印发〈中国制造2025〉的通知》,《中华人民共和国国务院公报》2015年第16期。

(2) 张季风:《日本经济结构转型:经验、教训与启示》,中国社会科学出版社2016年版,第5页。

(3) [日]井村喜代子:《现代日本经济论:从战败到步出“经济大国”》,李爱琴、王建钢译,首都师范大学出版社1996年版,第323页。

(4) 莽景石:《“扩大内需”政策的长期化:基于日本经验的解释》,《现代日本经济》2021年第4期。

(5) 金明善:《战后日本产业政策》,航空工业出版社1988年版,第9页。

(6) 刘鹤、杨伟民:《中国的产业政策——理念与实践》,中国经济出版社1999年版,第41页。

(7) 林毅夫、付才辉:《比较优势与竞争优势:新结构经济学的视角》,《经济研究》2022年第5期;林毅夫:《比较优势、竞争优势与区域一体化》,《河海大学学报》(哲学社会科学版)2021年第5期;林毅夫:《百年未有之大变局下的中国新发展格局与未来经济发展的展望》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2021年第5期。

(8) 原毅军、董琨:《产业结构的变动与优化:理论解释和定量分析》,大连理工大学出版社2008年版,第13页。

(9) 江飞涛、李晓萍:《直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷》,《中国工业经济》2010年第9期;江飞涛:《中国竞争政策“十三五”回顾与“十四五”展望——兼论产业政策与竞争政策的协同》,《财经问题研究》2021年第5期。

(10) 张玉兰、崔日明、郭广珍:《产业政策、贸易政策与产业升级——基于全球价值链视角》,《国际贸易问题》2020年第7期。

(11) 韩永辉、黄亮雄、王贤彬:《产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验》,《经济研究》2017年第8期。

(12) 李清杨、臧旭恒、曲一申:《产业政策与贸易政策协同作用下制造业结构优化升级研究》,《亚太经济》2022年第3期。

(13) 邹文理、王曦:《中央银行沟通行为量化指标构建——兼论中央银行沟通的政策效果》,《当代财经》2018年第10期。

(14) 兰梓睿:《中国可再生能源政策效力、效果与协同度评估——基于1995—2018年政策文本的量化分析》,《大连理工大学学报》(社会科学版)2021年第5期。

(15) 王帮俊、喻攀:《光伏产业政策效力和效果評估——基于中国2010—2020年政策文本的量化分析》,《软科学》2022年第8期。

(16) 彭纪生、孙文祥、仲为国:《中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978—2006)》,《科研管理》2008年第4期。

(17) 徐梅:《日本对华直接投资:中日建交50年回顾、思考与展望》,《现代日本经济》2022年第5期。

(18) 徐生霞、刘强、姜玉英:《全要素生产率与区域经济发展不平衡——基于资本存量再测算的视角》,《经济与管理研究》2020年第5期。

(19) 江庆勇:《知识资本测度的前沿研究》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2015年第4期。

(20) 刘勇、曾康佳:《基于系统动力学的学习型组织知识存量研究》,《科技管理研究》2018年第13期。

(21) [日]桥本寿朗、[日]长谷川信、[日]宫岛英昭:《现代日本经济》,戴晓芙译,上海财经大学出版社2001年版,第198页。

(22) 崔岩、富晨:《外部冲击背景下日本东亚区域供应链的调整》,《现代日本经济》2022年第2期。

(23) 日本通商产业省通商产业政策史编纂委员会:《日本通商产业政策史》第11卷,中国青年出版社1995版,第436页。

(24) 黄群慧、贺俊等:《真实的产业政策:发达国家促进工业发展的历史经验与最新实践》,经济管理出版社2015年版,第75页。

作者简介:高周川,河北大学日本研究所博士研究生,河北保定,071002;马文秀,河北大学日本研究所教授、博士生导师,河北保定,071002;王立军,通讯作者,河北大学日本研究所副教授,河北保定,071002。

(责任编辑 李灯强)