英语多模态语篇教学中“看”的微技能培养

2023-09-27刘晓斌

摘要: 基于多模态语篇的“看”的教学,是指教师带领学生运用多模态语篇中的图形、表格、动画、符号以及视频等,建立图像和文本之间的关联,帮助学生解读图像的意义。“看”的微技能体系包括预测/预览、关联、对比、推断、想象、具象、导航、把握重点、浏览、扫描、自我提问、总结/改述、综合、自我监控等内容。教师教学时运用这些“看”的微技能,有助于信息时代的学生更好地理解意义。

关键词:多模态语篇;看;微技能;英语

信息技术的快速发展和语言文字的多元融合,使得以语言文字符号为中心的传统识读教学方式难以适应当前多种语言、多元文化、多模态的社会需求。在新媒体环境下,人们的阅读、写作、交际甚至学习方式都悄然发生了变化。当今的中小学生,从小就以基于新媒体的“读图”方式来理解信息,“看”是信息输入的方式之一。这对英语教学来说,既是机遇,又是挑战。本文将结合具体示例对英语教学中“看”的微技能体系及教师教学活动进行探讨。

一、背景及問题

当前社会语言环境发生的重要变化,使得很多国家,如加拿大、美国、澳大利亚、新加坡等,都把看视能力纳入其英语课程标准或重要的纲领性文件中。中国《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下均简称“课标”)随即在四大传统语言技能的基础上增加了“看”(viewing)的能力,即利用多模态语篇中的图形、表格、动画、符号以及视频等理解意义的技能。课标还从理解性技能和表达性技能两个维度对看视能力提出要求,如在理解性技能的必修课程中,学生要能够在听、读、看的过程中有选择地记录所需信息。

值得注意的是,课标虽然认同看视能力在新媒体时代的重要性,把看视能力作为五大语言能力之一,也强调了多模态语篇在英语教学中的普遍性及重要性,但它并没有围绕看视能力给出具体的方法说明。同时,听、说、读、写四大传统语言能力都有明确的“微技能”(sub-skills)可以培养,或有相对成熟的教学流程可以遵循,但在看视能力的教学中,可以开展什么活动,有什么微技能可以培养等,很多英语教师并不清楚。

二、“看”的微技能体系介绍

“看”的教学过程,就是教师带领学生运用多模态语篇中的图形、表格、动画、符号以及视频等理解意义的过程,即在多模态语篇教学中,教师建立图像和文本之间的关联,帮助学生解读意义。在过去,这类活动通常集中在理解视觉符号系统的编码和常用方式上,如颜色、线条、形状、明暗度和纹理使用上。然而,基于新媒体技术的多模态文本的引入,它涉及更复杂的符号系统的整合,包括语言符号系统、视觉符号系统、声音符号系统、动作符号系统,以及空间符号系统。这些符号系统通常被用于电视、电影、视频、动画、电脑游戏和互联网超文本等方面,要求学生能同时整合来自不同符号系统的知识。

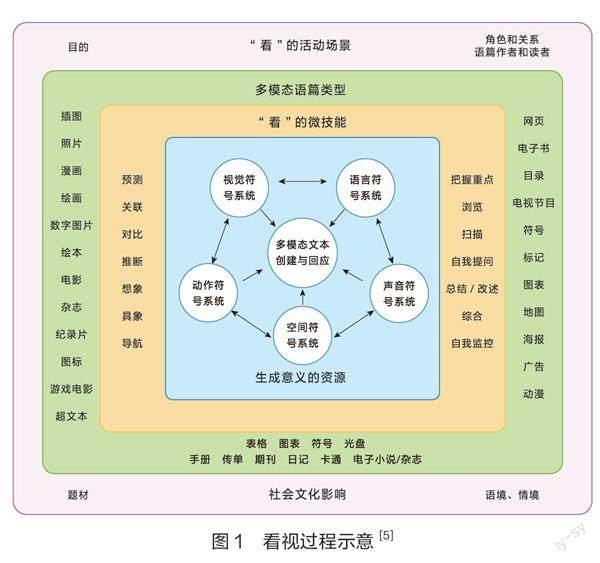

从认知加工过程来看,看视、阅读、聆听的过程在一定程度上是类似的,它们都是理解意义的过程,但是对象不一样,即看视的对象是多模态语篇,阅读的对象是书面文字,聆听的对象是有声信息。由于多模态语篇通常也包含文字,因此从某些方面来说,看的过程比读的过程更加复杂。如图1所示,看的过程是多维度的,它最多能够包含五个符号系统的互动与协同。根据英语学习活动观要求,所有的语言学习活动都应该在一定的主题语境下进行,即围绕具体的主题语境,基于不同类型的语篇。看的活动应该是在某一具体情境中进行的,目的是实现意义创造者(一般是教师)和受众(学生)之间的互动,即使有时候两者是同一人(都是学生)。意义的创造者和受众通常会将个人的社会知识和文化背景带到情境中去,提供与教学主题有关的信息。

任何多模态语篇的创造者和受众之间都存在联系。这种联系不是基于双方的互相认识,而是双方在看视过程中带来的个人知识和经验,它影响着人们看的方式。在看的过程中,人们通常会下意识地采取某些策略或微技能,教师也应着重培养学生的微技能,以激活和获得已有符号知识,从而实现对意义的理解。

三、“看”的微技能的具体内容

正如教师在阅读教学中要培养学生的预测、略读、扫读、根据上下文猜测词义等微技能一样,“看”的微技能可包括以下具体内容。

(一)预测/预览(predicting)

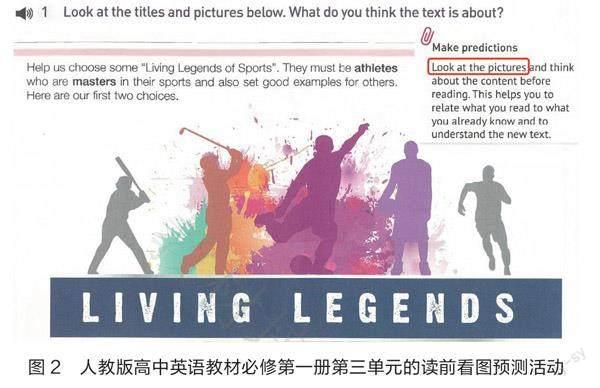

在多模态语篇中,教师可以引导学生基于对图片(包括颜色、字体、肢体语言等)、图表、标题和副标题、声音、视频或者五个符号系统中其他编码线索的观察,形成对材料内容的初步认识和理解。如在绘本教学的“图片环游”活动中,教师可以引导学生在读前先对绘本中的某些图片细节(如表情、手势等)进行观察、预测,激活已有知识,建立已有知识和新信息之间的联系。预测/预览是常见的“看”的微技能及活动形式,它广泛存在于当前教材中。图2显示的是读前看图预测活动设计。

预测的前提应有一定的信息沟,它不是学生的随意猜测,而是要基于可靠的信息和提示。教师应引导学生学会验证自己的预测。在开展预测活动时,教师可鼓励学生利用符号系统中的编码预测他们将会看到什么。在进行看视活动时,由于不断被补充新信息,学生也应适时调整、完善、推翻或者重新考虑他们所预测的结果。看视活动完成后,学生应验证与事件、行动和结果有关的预测。

(二)关联(connecting)

关联包括激活学生的背景知识,并将其与文本中的新信息相联系。与预测不同的是,当关联发生时,学生不是试图预测将来会发生的事情,而是将已有知识与新信息整合,从而获得对文本更深的理解。这种深入理解使他们能够修改或者改变已有认知。

关联有不同的方式,有学者将关联分为以下几类。

第一,材料与自我的关联。这种关联包含学生对个人已有经验的思考,并将个人经验与材料信息相联系。它应当超越“我也有一只这样的小鸟”这类浅层联系,要能引发学生后续的深入思考,如“这个材料让我明白了……”。

第二,材料与其他材料的联系。这种关联涉及学生对其他材料的思考,如同一作者、同一主题或话题、相似结构或组织、类似角色、不同形式(如书籍和电影)的其他材料。比如,学生观看某伟大人物生平的影片时,能关联到有关介绍其生平的课文;观看近年世界自然灾害的统计图表时,能关联到唐山大地震的课文内容……图3所示的是外研版高中英语教材中引导学生对类似主题的影视作品之间建立关联。

第三,材料和世界的关联。这种关联是学生对与外部世界产生联系的思考。比如,观看新闻报道的时候,学生能够回忆起其他国家发生的相似事件,并与之产生关联。

培养关联能力的重点是,学生应学会把要关联的内容限定在能够帮助他们更好地理解材料的范围之内。在起步阶段,学生可能会建立一些与帮助理解无关的联系,此时教师应通过组织讨论、引导等活动,帮助学生建立相关联系,从而更深入地理解材料。针对要阅读的文本,教师可提供相关多模态语篇,帮助学生建立各种关联。比如,在阅读教材中关于西方绘画艺术作品的课文时,教师可向学生提供有关中国古代藝术作品的视频、图片等,以帮助学生建立阅读材料与世界的关联,从而更好地理解所要阅读的内容。

(三)对比(comparing)

这一微技能与关联息息相关,但是对比和关联相比更进了一步。通过对比,学生能够发现关联之间的异同。比如,教师可以提出这样的问题:“这与你所知道的有何相似或不同之处”,“这些信息与你对这个问题的看法有何不同”,或“作者是否有意让我用不同于以往的方式思考问题”等,以帮助学生思考和完善它们与材料之间的关联。比如,对于上文提到的有关中国古代艺术作品的视频、图片,教师可让学生关注中外文化的异同;也可在读前让学生观看图片,引发对文本的预测或想象。

(四)推断(inferring)

学生进行推断时,多是从多模态信息包含的提示证据、线索中判断或总结信息,而不是从明确的文字陈述中得到信息。推断要求学生综合利用多模态语篇,特别是在文本中检索,有时候要用个人的知识和经验来建构超出字面意思的含义。因为学生已经构建了对文本的解释体系,所以做出推断时,他们往往需要预测、想象、得出结论后再判断。如图4所示,学生须从问题2-1右侧图像展示的情境、给出的标签文字和物品等信息中推断人们正在进行的活动。

(五)想象(imagining)

想象是指根据提供的多模态材料,使学生在脑海中创造出能够反映主题的相关信息或者图像,从而促进学生对文本的理解。想象有助于学生理解语篇话题,激发学生的发散性思维。它与预览/预测有相似之处,但一般不直接针对语篇细节,内容更加开放,类似阅读中预测与猜测的区别。如图5展示的活动,学生须从画面提示内容想象探险过程中人们可能遇到的困难和要做的准备工作等。

(六)具象(visualizing)

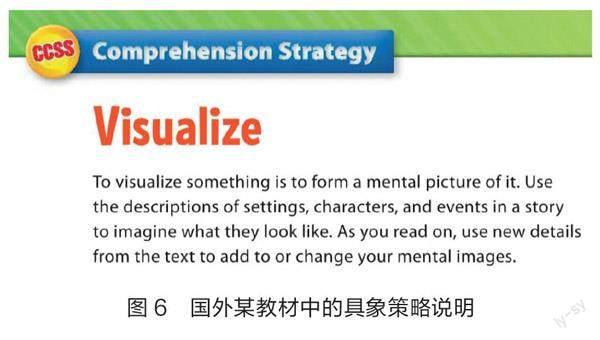

具象是指在理解文本过程中,对文字具体化、形象化的过程,即学生在阅读或听的过程中仔细理解文本的描述性文字,特别是一些画面感强的句子,在脑海中构建出一幅与之匹配的画面。多模态语篇教学中,如果这些描述性的文字有相应的配图或视频,教师可让学生先在脑海中对文字进行具象化,或者用自己的话改述(paraphrase)出来,之后再提供配图让学生参照。

具象与想象类似的地方是,二者都是在学生脑海中出现的图景;不同的是,具象要求图文不同步呈现,教师给予学生想象的时间后再呈现画面信息。这种方法有助于防止因过度使用其他模态符号而有可能弱化学生文字阅读能力的问题。图6是国外某教材对具象技能的说明。

(七)导航(navigating)

与纸质材料的线性阅读模式不同,多模态材料的多媒体、超文本性质使文本内容呈现方式多种多样。特别是视听类资源,其播放时间长度是固定的,导航技能就是要针对不同技术类资源,让学生掌握快速浏览概要内容的方法。在这个过程中,学生应当学会:(1)浏览文本并选择一个阅读起点;(2)访问网站主页以获得网站内容的概述;(3)快速定位多媒体资源(如DVD光盘、PPT课件、互动式海报)的菜单页面;(4)快速评估可用的工具,包括菜单栏、超链接、方向箭头和图标等;(5)放大和缩小屏幕,提高导航的速度和流畅性;等等。

以上技能,不仅学生要懂得应用,教师也同样需要。它们能够帮助教师在设计多模态语篇教学活动时形成友好、易用的交互界面,促进学生更好地对材料形成整体、宏观的理解。

(八)把握重点(determining importance)

高效的学习者会不断地反思:“在我所正在看的文本或图像中,什么才是最重要的?”学生把握住学习的重点,有助于通过考虑看的目的、有关主题已有知识,以及对文本结构和组织方式的理解来发现什么是重要的。当学生确定了重要的内容时,他们通常会对正在看的对象建立起关联,进行浏览、概览、总结、改述以及自我提问。应用此项技能时,教师可以鼓励学生:从系列的多模态语篇中识别和收集信息;利用语篇组织特征,如标题、插图、菜单栏、图标、超链接、标注、字号大小等;根据相应目标确定相关性、准确性、可靠性、适当性和重要性;根据相应目标选择恰当的多模态语篇和技术;等等。

(九)浏览(skimming)

与阅读微技能中的“略读”原理一致,浏览是指学生快速观看,以获得对材料的总体印象或了解主要内容。在日常情况下,学生浏览的通常有购物网站、菜单、海报、电视节目、多倍速播放视频材料等。浏览与导航有类似的地方,它们都是为了获得材料的概要内容;不同之处在于,浏览是通过对材料的全局进行快速扫视,导航则通常是快速定位材料的框架结构,如目录页面,以获知概要。

(十)扫描(scanning)

与阅读微技能中的“扫读”原理基本一致,扫描是指在多模态语篇和材料中有目的地寻找特定的信息,如日期、名称、地点或者特定内容。当浏览网页菜单、使用关键词、搜索喜欢的节目和寻找特定的品牌时,学生就会用到这一策略和技能。相对于浏览技能,扫描技能的目的是快速定位,找到细节信息。图7所示的是基于海报的非连文本和网络多模态语篇所设计的活动。根据题6的要求,学生要快速定位到带“-”符号的复合词,再根据第2小题提示的known,快速定位到well-known。

略读和扫读是阅读教学中两种重要的微技能,同样地,浏览与扫描是看的过程中学生把握重点、激活已有知识、产生关联和自我监控的两种重要微技能。由于多模态材料中常常既包括文字符号,又包括视觉或听觉符号,所以在读看结合活动中,教师通常引导学生组合运用略读与浏览、扫读与扫描等微技能。如在一篇配有词汇云图的课文中,学生观看云图的关键词汇后(扫描),可快速在课文中找到该词汇(扫读),并通读上下文提取课文的重要信息。

(十一)自我提问(self-questioning)

高效的学习者通常会不断地向自己提出有关材料及其作者的创作目的的问题。学生自我提问的目的包括:了解材料的含义、确认作者的目的、推测语篇的结构和组织方式、定位具体的答案、反思提出的观点、分析用于定位学习者的手段、自我评估并反思所采用策略的效果。学生要意识到,不是所有的问题都可以在语篇中找到答案。

(十二)总结、改述(summarizing/paraphrasing)

总结、改述与把握重点的技能紧密联系。学生从语篇中选取关键信息后,要用自己的话语或使用图像和媒体的方式来重构、阐述。总结技能包含学生确认、提炼和记录语篇中的重点信息,并将这些重点信息提炼成精练的内容。改述技能是指对这些重点信息进行重新陈述、重新处理、重新呈现,它意味着要捕捉语篇信息之精髓。总结、改述的技能要求在信息技术环境下,学生应学会利用丰富的媒体资源,以多元化的方式展示他人的观点,准确地参考各种来源资料,从而避免剽窃。

(十三)综合(synthesizing)

学生通过汇总不同来源的信息,形成自己的观点、角度和理解时,可以说,他们已经掌握了综合的技能。这一技能要求学生像完成拼图一样汇集各种不同的信息。有意识地采取这一技能的学生,能够不断地深化他们对语篇的理解,随时留意新情况。运用这一技能,高效的学习者能够整合各种语篇信息来激发最初的想法,并结合其他技能,如关联、比较、自我提问、想象和把握重点等,从而更好地理解语篇。

(十四)自我监控(self-monitoring)

在看视活动中,在理解材料的过程中出现干扰时,学生要学会修复,解决这一问题,重新建立理解。这就是自我监控的技能。比如,放慢视频速度、暂停视频画面,以便更好地理解内容;反复查看产生疑问的部分,是指学生有意识地再次查看某个片段,加强对材料的理解并解决疑问;重新检查引用,以确认其来源;组合使用前面提到的各种技能,包括自我提问、比较、关联、浏览等。

四、结语

课标提出的看视能力要求,实际上拓宽了看意义理解的渠道,丰富了意义理解的形式,为意义的表达打下基础。基于这样的导向,教师在设计看视活动时,应充分体现多种感官符号的特征,加深学生对意义的理解。从上面的教材案例中,我们可以看出,画面、声音等多模态语篇成分并不是可有可无的附属品,它们更不是文字模态的修饰工具,而是必须相互配合使用的重要符号系统。从评价端来看,当前的评价活动亦很少单独把看視能力作为评价对象。普通高考评价中,英语科考查内容未将看视单列为一项关键能力,而是将其融合在听力与阅读之中,如听说考试中理解视频传递的意义,阅读理解中常常带有表格、图形、图像等媒介信息。在信息时代,教师必须学会基于文字符号以外的其他符号系统来设计教学活动,向学生提供更加丰富的意义输入。这些方法的使用,对于成长在信息时代的学生来说,无疑更加符合他们理解意义的习惯,有助于他们的全面发展。

参考文献

[1] Prince Edward Island Department of Education and Early Childhood Development. Atlantic Canada English Language Arts Curriculum: Entry-3[R]. Prince Edward Island, Canada,1993:158.

[2] National Council of Teachers of English (NCTE). Standards for the English Language Arts[R]. Illinois, U.S.,1996:1.

[3] Ministry of Education. English language Syllabus 2010 (Primary & Secondary)[R]. Singapore, 2010:19-45.

[4] Department of Education WA. Viewing Resource Book [M]. Australia: Australian Department of Education,2013:5.

[5] 刘晓斌,谢秋竹,邓家璇,等.看视能力培养新亮点——从高中英语新教材语篇中的多模态类词切入[J].英语学习, 2021(2):52-58.

[6] KEENE E O, ZIMMERMANN S. Mosaic of Thought: Teaching Comprehension in a Reader's Workshop[M]. Heinemann, Portsmouth, New Hampshire, USA,1997.

[7] 陈康,吴泓霖,李新煜,等.基于高考评价体系的英语科考试内容改革实施路径[J].中国考试,2019(12):33-37.

(作者系华南师范大学外国语言文化学院教授,硕士生导师,外语教育信息化研究中心主任)

责任编辑:孙建辉