面向高质量发展的“增税”制度改革:一个系统性的分析

2023-09-26姚子健

姚子健

一、问题的提出

我国目前正大力推行的“减税降费”,主要通过一系列税收优惠制度以减轻纳税人税负。(1)具体的税收优惠制度,详见国家税务总局:《2022年新的组合式税费支持政策指引》,国家税务总局官方网站:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5177018/content.html,2022年7月8日。这些税收优惠制度形成了良好的经济与社会效益,如创新驱动、危机应对、绿色发展促进、就业促进等等。以税收优惠为主的“减税降费”隶属于促进型经济法的手段范畴,其体现出一种激励性特征,具有促进经济与社会稳定发展的功用。(2)焦海涛:《论“促进型”经济法的功能与结构》,《政治与法律》2009年第8期,第78页。促进型经济法的优势有目共睹,但同时具有不可忽略的弊端。一方面,应当关注“激励过度”的问题,泛滥过度的激励反而会导致资源配置效率下降。(3)于连超、张卫国、毕茜:《产业政策与企业“脱实向虚”:市场导向还是政策套利》,《南开管理评论》2021年第4期,第129页。另一方面,应当关注“减税”对消极行为规制力度的不足。市场经济运行过程中不仅存在着各种应受鼓励促进的积极行为,还存在着大量应受限制禁止的消极行为,“减税”对于此种消极行为无能为力。针对特定行为的“增税”,与“减税”在市场经济发展中具有同等重要的作用。即使是我国大力推行的“结构性减税”,也要求税负“有增有减”。(4)所谓结构性减税,是指在“有增有减,结构性调整”下侧重于减税的一种税制改革方案,旨在根据经济发展形势的需要,通过一系列“减法”措施,对税制结构做进一步优化,从而使税收更好地发挥其宏观调控作用。贾康、程瑜:《论“十二五”时期的税制改革——兼谈对结构性减税与结构性增税的认识》,《税务研究》2011年第1期,第3页。步入21世纪,激励性规制与放松规制在全球范围兴起(5)谢地主编:《政府规制经济学》,北京:高等教育出版社,2003年,第9页。,各国均注重运用激励手段以实现市场干预,但这并不意味着可忽略“增税”等具有限制、禁止作用的规制手段。另有学者认为,激励并非仅指正面的促进,反面的促进如征税本身也是一种激励。(6)李沫:《激励型监管的行政法思考》,《政治与法律》2009年第10期,第87页。“法律实际上是一种激励机制,它通过责任的配置和赔偿(惩罚)规则的实施,内部化个人行为的外部成本,诱导个人选择社会最优的行为。”(7)张维迎:《信息、信任与法律》,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第63页。按照此种理解方式,“增税”作为一种规制性的“责任激励”,构成激励机制的重要组成部分而不可忽略。

立足于我国国情,我国长期采取减负的宏观调控策略,极少存在增负的宏观调控实践,由此导致特定情形下必要的“增税”制度改革遭遇重重阻碍。如碳税等新税种开征的困难、房地产税立法进程的缓慢、资本所得税负长期处于不合理的较低水平、对消费税征税范围扩围的忽略、税收重课法律制度的销声匿迹等一系列问题。法律的功能是针对全社会系统的功能,针对全社会系统的某个问题,需要运用专门的法律规范,通过法律系统的功能分别加以解决。(8)[德]尼可拉斯·鲁曼:《社会中的法》,李君韬译,台北:五南图书出版股份有限公司,2009年,第152页。为了解决我国“增税”制度改革困难、误区重重的问题,需要系统维度的解析。本文拟从“经济与社会”“法治”“政治”“文化”四个维度系统论述如何确保“增税”制度在我国合理、合法地运行,从而更好地实现税收对发展的促进作用,借此构建“发展导向型税制”。

二、经济与社会维度:“增税”通过行为规制以促进高质量发展

在我国从高速发展向高质量发展迈进的过程中,税收不再以汲取收入作为主要功能,应当重视其对发展的促进与保障作用,构建“发展导向型”的税制。(9)张守文:《税制结构的优化及其价值引领》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2021年第5期,第148页。因而现阶段的“增税”并非以汲取财政收入为主要目的,而是为了实现税收对发展的促进与保障作用。征税具有侵益性,“增税”的侵益性就更加巨大,只有在具有必要性的场合方可“增税”。明确“增税”对高质量发展的促进作用,也就拥有了合理的目的导向,满足了必要性要求。在此基础上选择合适的“增税”形式,满足适当性要求,方可充分发挥税收对经济与社会高质量发展的促进作用。

(一)立足于纳税人应税行为视角的“增税”

“增税”会对纳税人产生消极的限制作用,如果“增税”并非基于特定需要,就会构成不当的市场干预。“干预所表明的是国家实施的一种旨在通过一定手段使经济事物朝着某个方向发展的行为”,这种国家干预具有双向选择的需要,“一方面要取决于市场的客观需要, 另一方面又要取决于国家职能的需要”。(10)李昌麒:《论经济法语境中的国家干预》,《重庆大学学报(社会科学版)》2008年第4期,第86页。“增税”之市场客观需要及国家职能需要的确定,应回归于纳税人行为的视角,即明确纳税人在市场经济环境中从事了哪些行为,须国家予以干预而获得税法上的“增税”评价。

基于“主体—行为”的分析框架,经济法主体可以分类为调制主体与调制受体,税收行为也因而分类为税务机关的税收行为与纳税人的税收行为。其中纳税人的税收行为又可进一步分类为应税行为与纳税行为,应税行为存在于税收征纳实体法律关系中,而纳税行为存在于税收征纳程序法律关系中。(11)税收法律关系可以区分为税收体制关系与税收征纳关系,税收征纳关系可进一步区分为税收征纳实体关系与税收征纳程序关系,其中税收征纳实体关系呈现“债权债务说”之特征,而税收征纳程序关系则呈现“权力说”之特征。张守文:《略论纳税主体的纳税义务》,《税务研究》2000年第8期,第55页。无论是纳税人的应税行为还是纳税行为,均会为税法作出“增税”评价。因纳税人纳税行为不当导致的“增税”,如我国现行税法上规定的税收滞纳金(12)税收滞纳金本身应为税收之附带给付,具有非罚性特征,其更应定性为“税收利息”,但我国现行税法规定的税收滞纳金,无疑具有一定的惩罚特质。,又如不履行纳税义务与协力义务的罚款等,具有一定的惩罚性质。指向纳税人纳税行为的“增税”固然重要,但立足于目前的发展阶段,无需改进以进一步增加纳税人的税负,否则反而不利于和谐征纳关系的构建。(13)姚子健:《论税收重课法律制度》,《新疆社会科学》2022年第4期,第130页。目前需要着重关注的,应为基于纳税人应税行为产生的“增税”制度。不少学者将“行为税”单列为独立的税种类型(14)有关行为税,认为将其单列的学者已经注意到其不易于归类于财产税、所得税与商品税的性质。进而将行为税的征税对象概括为“除了商品流转行为、取得收益行为、占有或转移财产等行为以外的,依法应当纳税的特定行为”。然而,为何要将特定行为排除在行为税的特定征税行为之外,是没有办法自圆其说的。按照税收行为理论解释,每一个税种的征税对象都可以归类于一种“应税行为”之中。有关行为税的概念界定,参见徐孟州主编:《税法》,北京:中国人民大学出版社,1999年,第248页。,指纳税人特定的行为应予以征税。事实上各类税种,如所得税、财产税、商品税,也存在对应的应税行为,如取得所得的行为,取得、使用、处分财产的行为,流转商品的行为等等。可以说应税行为是存在于各类税种的税法学的基本研究范畴。基于前述,本文所探讨的“增税”,是基于纳税人应税行为所产生的,在基准税负之上增加纳税人微观税负的各种相关制度。(15)这里强调微观税负,是因为某些“增税”制度,如税收重课法律制度,可能会因较强的限禁作用而导致相关税种宏观税收收入的下降。而从特定单个纳税人的微观税负来看,其税负势必会增加。

(二)应以“增税”之方式规制的行为

不直接诉诸于经济管制手段,而用以市场为基础的政策向私人提供符合社会效率的激励,如利用税收解决外部性问题往往效果更佳。(16)[美]曼昆:《经济学原理》,梁小民译,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第220页。即使是各类需予以规制的行为,在市场经济运行与发展过程中,亦有其存在的意义与价值。税收是一种重要的规制工具,其本身可产生规制诱导作用,即并非直接禁止,而是通过加重课税诱导纳税人减少特定行为,或改进自己的行为。同时作为规制诱导工具的税收也具有灵活性特征,可适时调整以应对复杂的实践情况。“租税重课意味着自由主义市场经济的损失,这是对获得最大市场经济收益的阻碍。但是国家自觉担负其课税的任务,以使生产要素尽可能有利于国民经济,这是税收政策的一大进步。对于没有形成适当资本的巨额收入征收附加税,对幼稚产业征收保护关税是常有的事情。因而税收可以巧妙地与国家政策联系起来,成为经济政策的重要工具。”(17)松野賢吾:《自由主義経済における租税重課の問題点》,《彦根論叢》1958年第46·47号,第190页。

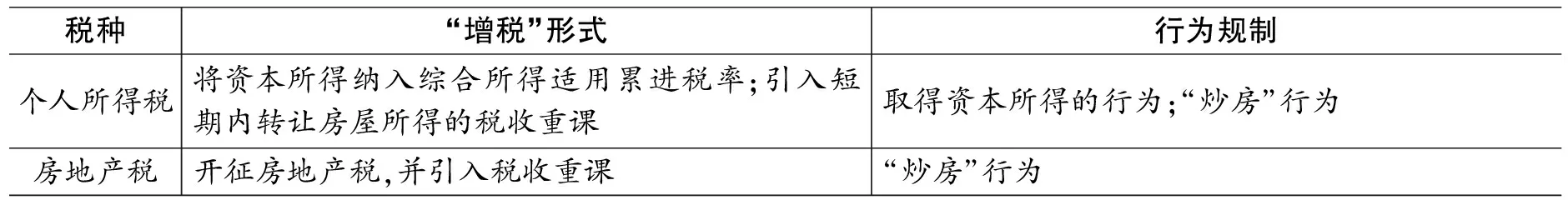

立足于我国目前发展中的种种问题,需特定税种“增税”以规制的具体行为如表1所示。在个人所得税层面,我国一直实行对资本所得的低税政策。这种低税政策本身就是不合理的,诸如资本所得税负高将导致资本外逃,无法抵消通货膨胀带来的不利影响等论据都是站不住脚的。(18)邢会强:《个人所得的分类规制与综合规制》,《华东政法大学学报》2019年第1期,第21页。从税收行为的视角出发,获得勤劳所得的行为是应受鼓励的(19)党的二十大报告中明确支出,坚持多劳多得,鼓励勤劳致富。详见习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022年,第47页。,获得资本所得的行为虽不至于称为罪恶,但至少应受到规制与限制。资本所得奉行的低税政策将“对劳动者投入的积极性产生抑制,对刺激资本所得的投机行为产生客观上的推动与促进,这不利于经济的稳定与社会的和谐”。(20)寇铁军、赵桂芝:《现行税制对城镇居民收入分配差距调控效应测度与分析》,《贵州财经学院学报》2008年第1期,第32页。在房地产税层面,我国大城市的“炒房”行为异常猖獗,大城市房价持续推高。(21)韩海燕:《改革开放40年我国城镇居民财产性收入不平等状况的演进分析》,《上海经济研究》2018年第9期,第85页。基于“炒房”行为带来的巨大收益及住房的基本生活保障特征,“炒房”行为应受规制。消费税、资源税、环境保护税以及耕地占用税主要发挥环境保护之功用。“生态文明建设是经济持续健康发展的关键保障”(22)周生贤:《走向生态文明新时代——学习习近平同志关于生态文明建设的重要论述》,《求是》2013年第17期,第17页。,针对相关主体从事的特别有损于环境与资源保护的行为,如碳排放行为,超标排污、开采行为,粗犷开发行为,对资源的破坏行为等,需增大规制力度。在消费税层面,目前我国居民的消费结构有待调整,居民不当的消费行为不利于自身健康以及整体经济与社会的高质量发展,需要增大规制力度。在企业所得税层面,其本身具有“实现经济与社会的良性运行和协调发展,促进社会主义市场经济健康发展”的概括性目的(23)郭昌盛:《基于立法实践的税收立法目的条款省思》,《重庆社会科学》2020年第2期,第105页。,其本身可用于规制纳税人的行为。但运用企业所得税“增税”以约束的行为须进一步明确与限定,从而避免“增税”制度被滥用。一般而言,企业所得税可以用于规制企业的违法行为、过度娱乐支出等“短期行为”,还可以规制企业向雇员不合理的分配行为,从而实现经济与社会的良性运行和协调发展。

表1 特定税种的“增税”形式与行为规制

(三)促进高质量发展的“增税”形式

“增税”并不代表着完全的“寓禁于征”,通过税收达成完全的禁止与直接的管制手段并无两异。“寓禁于征之租税,既不以财政收入为目的,已不含租税‘至少以财政收入为附带目的’之定义,为披着租税外衣之禁止措施,是为法律形式之滥用。”(24)葛克昌:《台湾地区房地产奢侈税“立法”及其“宪法”界限》,《财税法论丛》第15卷,第89页。即使是具有抑制性作用的税收,亦不可侵犯量能课税原则的核心领域,可加重课税而不可寓禁于征。(25)佘倩影:《调节性功能视角下的消费税立法检视》,《税务研究》2021年第7期,第75页。运用“增税”之方式实现对上述各类行为的规制,应当选择最合适的“增税”形式,以贯彻调制适度与调制绩效原则。(26)调制适度与调制绩效是经济法的基本原则。张守文:《经济法原理》,北京:北京大学出版社,2016年,第69页。否则不仅无法通过行为规制达成促进经济与社会高质量发展的目的,还会造成一系列负面影响。

在个人所得税层面,要“增税”以规制取得资本所得的行为,应当选择将资本所得并入综合所得适用累进税率的方式,而不可采用直接提高资本所得税率或开征独立的“资本利得税”的形式。由于我国资本市场仍需获得长远的发展支持,即使以调节收入分配,鼓励勤劳所得的公平价值为目的,亦不可过分牺牲经济发展效率。此外,还应引入短期内转让房屋所得的税收重课法律制度,以实现对“炒房”行为的规则。有关环境保护税、耕地占用税、资源税与消费税,其开征本身就具有行为约束性。之所以需要进一步“增税”,是因为现有税制对纳税人行为规制力度远远不够,因而需要追求调制的绩效。当然,“环境税固然基于环境保护之公共利益价值,足以正当化对于量能课税原则的限制,然而却不得完全排除量能课税原则:环境保护不得正当化剥夺生存所必要之生活须要。因此环境税对于能源加重税捐负担,应有配套的衡平措施,以确保生存所必须之生活须要。”(27)陈清秀:《税法总论》,台北:元照出版有限公司,2012年版,第37-38页。在追求规制绩效的同时,也不得过分加重纳税人的负担,采取具有灵活性与适度性特征的,作为税收特别措施的税收重课,对基本课税要素加以适当变更是最合适的方式。另外,基于“双碳”目标的导向,将碳排放行为纳入规制范围具有必要性。但出于立法目的的重合,以及单独立法的复杂性,应选择扩大环境保护税征税范围,与取消车船税税收优惠,变更车船税计税依据的方式“增税”,而不应选择开征独立碳税的方式。在企业所得税层面,“增税”主要依靠税前扣除之禁止达成。作为企业所得税征税对象的“所得”,系指“依照税法规定,将各项征税所得减去准予扣除的成本、费用、损失等项目后的余额”(28)陈少英:《税法学教程(第2 版)》,北京:北京大学出版社,2011 年,第228 页。,准许税前扣除的一般为与企业取得所得相关的支出。(29)《企业所得税法》第八条,规定了予以抵扣支出的资格,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。正常情况下应采全额扣除原则,禁止扣除一般具有较强的规制性特征,限额扣除除了出于规制目的外,还有基于税收行政效率的考量。(30)如我国企业所得税法有关业务招待费限额扣除的规定,主要是由于业务招待费性质认定的困难。面向未来,细分化企业的支出类型,将企业特定类型的支出排除在税前扣除的范围外,将导致税收行政效率的降低,但可进一步提高税收的经济效率,促进经济与社会的协调发展。

三、法治维度:“增税”制度立法的程序要求

法治要求的“良法善治”,以“良法”之存在为基本前提,因而立法居于法治的核心环节。我国长期存在重立法结果,轻立法程序之问题,而立法的程序法治同样具有重要意义,(31)汤善鹏:《论立法与法治的契合——探寻程序法治的理论逻辑》,《法制与社会发展》2019年第5期,第131页。“程序是法治乃至有效社会整合的构成性要素,离开程序,现代社会就难以存续”。(32)雷磊:《法律程序为什么重要? 反思现代社会中程序与法治的关系》,《中外法学》2014年第2期,第319页。具体到税收立法领域,基于“增税”对公民财产权之特别减损,程序法治就更加重要,它保障了“增税”制度的合法性特征,确保国家可以合法“增税”。只有有了这种合法性保障,“增税”之法律才有可能获得广泛遵守。

(一)立法形式:严格的税收法定主义

有关税收法定主义,是指“税法主体的权利义务必须由法律加以规定,税法的各类构成要素皆必须且只能由法律予以明确规定;征纳主体的权利义务只以法律规定为依据,没有法律依据,任何主体不得征税或减免税收”。(33)张守文:《论税收法定主义》,《法学研究》1996年第6期,第57页。其核心意旨在于课税要素法定,即课税要素应以狭义法律的形式作出规定。税捐之课征,将产生剥夺公民财产权的效果,需征得人民及议会代表之同意。“因将人民直接以创制或复决的方式,或由其代表决议的方式,表示之同意所制定之规范,定义为法律,所以,由之导出税捐之课征,应有法律为其依据的宪政要求”。(34)黄茂荣:《税法总论(二):税法解释与司法审查》,台北:植根法学丛书编辑室,2015年版,第152页。可见强调课税要素的严格法定,是出于保护公民财产权之必要。立足于当前的发展阶段,严格的税收法定主义有所让步,如基于构建和谐征纳关系的要求(35)叶莉娜、张景华:《论税收文明的现代化——以税收征纳关系的构建为视角》,《西安财经学院学报》2018年第2期。,或者基于特定区域的税制创新(36)许多奇:《重释税收法定主义——以〈海南自由贸易港法〉颁布为契机》,《法学论坛》2022年第2期,第98页。,绝对的法律保留可适当让步。然而,在涉及“增税”的场合,必须恪守严格的税收法定主义,由狭义的法律作出规定,这源于“增税”对公民财产权的减损程度更大。因此无论是扩大征税范围、取消税收优惠等较为明显的“增税”,抑或是变更计税方式,适用税收重课等不甚明显的“增税”,均应在狭义的法律层面作出具体规定。轻视税收规范的载体形式是我国税法长期存在的弊端,税收政策先行问题突出。这固然具有灵活性强的优势,但在“增税”制度的立法层面,应杜绝政策先行的问题。

同时,除了狭义的法律外,其他形式的规范性文件中均不可存在“增税”规范以作为补充,否则将有违税收法定主义中的“课税要素明确”原则。税收法定强调“法源之适格”,即要求“不得以行政解释之明确性替代税捐构成要件之明确性”。(37)黄茂荣: 《税法总论(二):税法解释与司法审查》,第 174页。例如,我国1993年的《个人所得税法》第3条规定,劳务报酬所得适用20%的基础税率,劳务报酬所得一次性畸高的实行加成征收,而具体的加征比例则规定于《个人所得税法实施条例》中。由于实施条例由国务院制定,此种规定方式将“增税”的具体方案交由行政机关制定,由此导致在狭义的法律层面,“增税”制度是不明确的。

(二)立法主体:全国人大主导下广泛的民主参与

前述提及,“增税”制度应特别强调“法源之适格”。追本溯源,“法源之适格”,意味着制定主体的合法与正当,“增税”制度的制定权,应完全交由全国人大行使而不可交由或授权国务院行使。同时,整个“增税”立法程序的推进,都应在全国人大的主导下完成。作为我国立法机关的全国人大,长期存在立法主导地位缺失的问题,“在长期立法实践中,人大主导的地位和作用没有得到充分重视和落实,在立什么法、怎样立法、立成什么样的法等重大环节上,人大主动性不够强、调研不够深、协调不够有力、决策不够果断。”(38)丁祖年:《健全人大主导立法体制机制研究》,《法治研究》2016年第2期,第17页。而全国人大主导性缺失的问题,在税收立法的推进过程中体现得尤为明显。十八届三中全会前,我国税法的渊源一直以国务院制定的暂行条例为主。在实现税收暂行条例向税收单行法嬗变的过程中,也依旧贯彻“税制平移”的理念,沿用国务院的立法思路,从而存在改制幅度不深的问题,无法适应当前的发展现状。(39)张守文:《税收立法要素探析——以印花税立法为例》,《政治与法律》2022年第5期,第7页。“增税”制度是一个从无到有的过程,在立法推进的过程中,应确立全国人大的主导地位,即由全国人大主导涉及“增税”制度的各单行税法的改革立项、起草、调研、审议与表决程序。

“几乎任何地方,主权者立法机关是集合体而不是个人;在几乎所有法律制度中,立法把作为法律的最终权威置于如下事实:它是一个大型民众集合体的产品(或者它的产品被该集合体赋予权威)。”(40)[美]沃尔德伦:《法律与分歧》,王国柱译,北京:法律出版社,2009年,第68页。“主体的本质在于参与”(41)张文显:《法哲学范畴研究》,北京:中国政法大学出版社,2001年,第167页。,立法特别是涉及减损公民财产权益的税收立法需要多种主体的参与,具有三个方面的原因。第一是确保立法的质量,提高立法水平;第二是确保立法的权威性,保证减损公民财产权的规定不受质疑;第三是为了实现纳税人的各项权利,促进纳税人与国家之间的税收公平。根据前述分析,“增税”制度的立法程序其实隶属于税制改革程序的范畴。为了确保税制改革程序的统一与协调,需要由宏观经济学家、税收政策专家、律师和行政管理人员组成改革工作小组,征求不同政府部门专家的咨询意见,充分咨询立法机关的意见,适当咨询民间机构(会计师事务所、律师事务所、企业联合会、跨国公司、非居民投资者等)的意见。(42)[美]V.图若尼主编:《税法的起草与设计》,北京:中国税务出版社,2004年,第6-9页。同时纳税人应当是立法参与的核心主体,因为纳税人是实际缴纳税款,被剥夺财产权利益的主体。纳税人的立法参与权一般包括“知情—参与”两类权能。(43)丛中笑:《纳税人参与权探析》,《经济法研究》2008年,第272页。保障纳税人的立法参与权,是“增税”制度改革推进的关键所在。

(三)立法推进:渐进性的单行税法完善

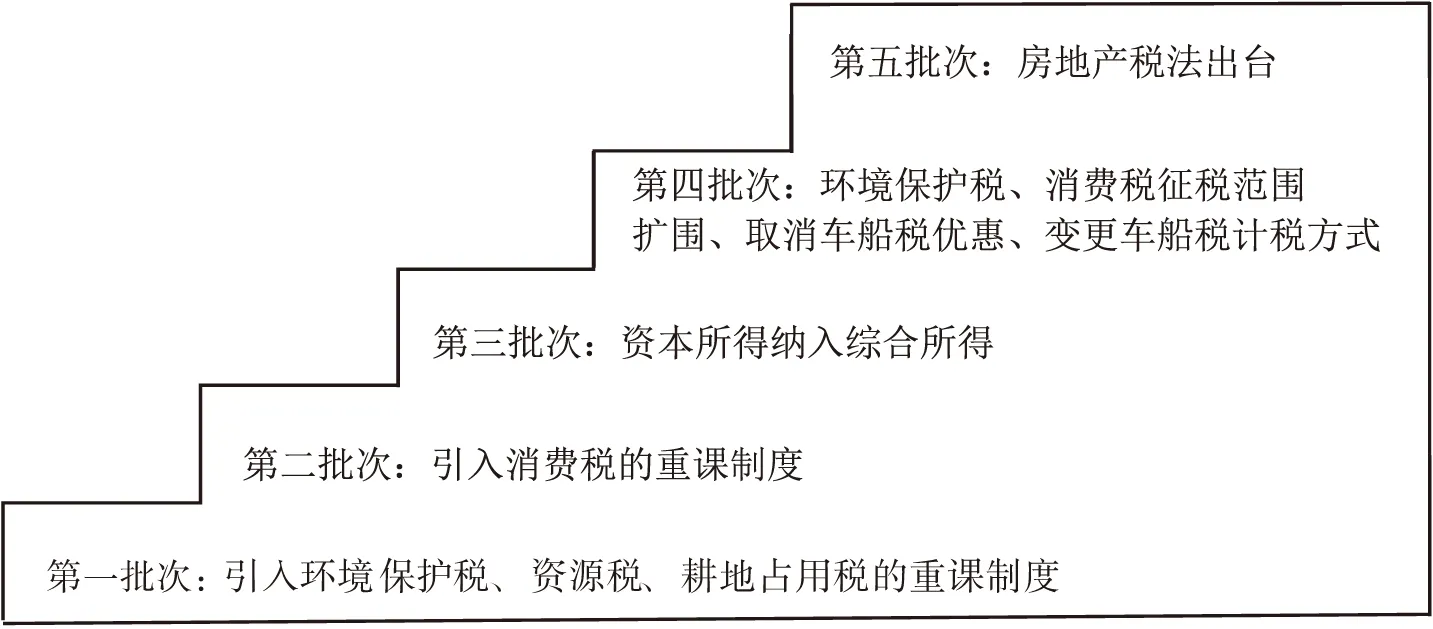

在“增税”实体内容的推进方面,需要充分考虑以下三方面的内容以确保循序渐进,纳税人可以接受。第一是不同类型“增税”对纳税人税负的影响。“增税”的形式可以区分为“从无到有”的“增税”与“更上一层”的“增税”。前者包括扩大征税范围、取消税收优惠,后者包括引入税收重课、提高税率、变更计税依据等。“从无到有”的“增税”将导致原本无纳税义务的群体成为纳税人,因而不容易获得广泛接受,不适合于“增税”制度改革初期推行。而“更上一层”的“增税”,只是增加了现有纳税人的税负,并未扩大纳税人群体,更易获得认可,应在“增税”制度改革初期出台。第二要考量特定税法的立法目的,在规制性强的税种中,针对具有明显负外部性的风险行为设定的“增税”制度,如针对超标排污行为、不当开采行为等设定的税收重课措施更易获得国民接受。第三要考量纳税人群体的数量,特定税种纳税人群体数量越庞大,“增税”制度的改革就越困难,越不适宜放在前期推行。基于以上考量,“增税”制度应按照如图1所示分批推出。有时,一部单行税法需要分两次完善,如消费税法与环境保护税法。此外,我国房地产税法迟迟未推出,也是由于其处于“增税”制度改革的较后阶段,若要求在短期内推出,则势必会出现“增税”程度不够,规制力度不足的问题。

图1 “增税”制度改革的批次进程

在“增税”程序的推进方面,不可直接将单行税法的修改征求意见稿径行丢给国民,国民对于“增税”不存在心理预期也就无法接受相应的“增税”方案。一个必要的前置程序是对特定单行税法是否需要“增税”征求国民意见,并对“增税”之必要性加以充分说明,在获得多数国民认可的基础上就修改单行税法的方案征求国民的意见。1996年日本内阁会议宣布将消费税税率从3%提高至5%,遭遇了国民的强烈抵抗。这是由于日本消费税法存在变更消费税税率的“再行议定”条款,而内阁绕开了国民对消费税率“再行议定”的参与,径行提高了税率。“对于消费税这种国税,必须由国会来完成‘再行议定’的法律程序。必须进行充分的审议,以达到主权者了解并且同意的程度。提高消费税率,这是决定租税国家日本命运的重大问题,因此必须通过国会预算委员会的综合质询和电视报道,把‘现行议定’这一法律程序的审议内容向主权者开示。可以说首先必须由国民、纳税人来完成‘再行议定’所需要的法律程序,并且应通过不适用5%消费税率的法律案。”(44)北野弘久:《税法学原理》,陈刚、杨建广等译,北京:中国检察出版社,2001年,第396页。同理,“增税”制度的“现行议定”之前,应首先完成“再行议定”的程序,针对特定税种是否需要“增税”充分听取国民的意见,而不可直接就具体的“增税”方案征求意见。

四、政治维度:“增税”的三重悖论

1989年有学者提出,“税收可能是政治学家相对未探索的最重要的政治现象”。(45)Curtis, J. L., “Review of Rule and Revenue by Margaret Levi; Taxation by Political Inertia: Financing the Growth of Government in Britain by Richard Rose, Terence Karran”, The American Political Science Review,Vol.83,No.4,1989,P.1424.时至今日,政治学家已经充分认可了税收的政治意义,并由此创立了专门的“税收政治学”。具体到税法层面,其本身就是一种“政治性规则”而并非“司法性规则”。(46)叶姗:《增值税收入划分规则何以再造》,《法学评论》2015年第1期。税法与政治间具有复杂的关系,二者之间的交互越来越频繁,由此导致税法的政治敏感性。而税法之政治敏感性特征,以“增税”之改革特为尤甚。事实上,各类主体对“增税”长期存在着错误的政治看法,即政治运行悖论、政治格局悖论以及代表制悖论。

(一)政治运行悖论:“增税”扰乱政治稳定

有关政治稳定,有学者认为,“政治稳定最好被理解为一种政治行为模式,其核心是角色和结构的制度表征及其不断变化的社会建构之间的关系。”(47)Margolis, J.E., “Understanding Political Stability and Instability”, Civil Wars,Vol.12,No.3,2010,p.342.按照此种理解,“增税”也是一种追求特定政治目标的政治行为,“增税”行为能够与国民、各类结构及整个社会形成动态的平衡关系,就不会影响政治稳定。政治稳定与税收具有相互影响作用。“一方面,税收国家的出现被认为是现代国家建设的一个基本部分,它允许统治的延续和公共服务的持续提供。有效征税本身在很大程度上取决于持久的政治解决方案”。另一方面,“税收总是意味着追求一个移动的目标。经济增长、社会变革和纳税人态度的转变要求政府不断调整税收制度,既要通过小改革,也要偶尔进行大改革。如果不进行这样的改革,税收制度就会失去平衡,国家的收入基础也会恶化”。(48)von Haldenwang C., von Schiller A., “The Politics of Taxation: Introduction to the Special Section”, The Journal of development studies,Vol.52,No.12,2016,p.1686.因此为维护政治稳定,适当的税制改革是必要的,一成不变的税制反而不利于政治的稳定。同时这种改革从来不意味着只能“减税”,而不可“增税”。政治稳定本身就强烈地受到经济社会维度的绩效影响。(49)Makarovic M., Kildi J. M., “Towards a model explaining the political (In)stability and variety of regimes in the Post-Soviet Region”,Comparative Sociology,Vol.16,No.1,2017,p.66.如前所述,现阶段的“增税”本身就不是为了促使国家获取更多的财政收入,而是为了追求经济与社会发展的绩效,因而“增税”反而不会干扰政治稳定,恰恰是为了追求政治稳定。同时,“增税”制度立法特别强调民主性要求。从政治学基本理论看,民主与政治稳定间构成一种必要不充分关系(50)徐国利:《民主、民主化与政治稳定》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2009年第5期,第70页。,因而需要“根据国情和社会发展总体目标,选择合适的起点和突破口,有领导、有步骤、有秩序地进行……使政治稳定和政治民主相互促进,实现良性互动”。(51)徐勇:《中国农村村民自治》,武汉:华中师范大学出版社,1997年,第8-9页。立足于我国经济与社会发展现状制定的“增税”制度,在坚持中国特色社会主义民主政治制度的前提下,则完全不至于侵害政治稳定。认为“增税”一定会扰乱政治稳定是一种误区与悖论。

(二)政治格局悖论:“增税”是“国家本位税法”的回归

一般而言,税收具有较强的政治利益导向,税制改革出于国家政治机构主导者的利益,政治意愿是税制改革的必要条件。(52)Bird R. M., Martinez-Vazquez J., Torgler B., “Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability”, Economic Analysis &Policy,Vol.38,No.1,2008,p.56.“国家本位税法”反映了统治阶级与纳税人之间不平等的政治形态,国家以完成税收计划为根本目的,征税事务完全由政府主导。(53)王婷婷:《课税禁区法律问题研究》,西南政法大学经济法学院博士毕业论文,2014年3月10日,第182页。统治阶级推动税制改革的主要动因系维护自己的政治利益,从而形成统治阶级利益与国民利益的对立状态。现代国家无不以税收国家为表现形态,税收国家一般是指国家不直接拥有财产,也不从事营利性活动,而是以税收作为主要财政收入的一种国家形态。(54)张富强:《论税收国家的基础》,《中国法学》2016年第2期,第166页。既然税收国家以税收作为主要的收入来源,则一旦税收国家的统治阶级采取“增税”措施,民众会更自然地认为是统治阶级出于维护自身利益之需要而减损公民财产权,因而产生抵触情绪。资本主义国家实行私有制,国家与国民之间本身就存在着紧张的对立关系。同时资本主义国家的“增税”往往服务于特定的政治目的,维护统治阶级领导人背后特定群体的利益因而加剧了国家与国民之间的紧张关系。我国是社会主义国家,中国共产党是各项事业的核心领导者,其代表最广大人民的根本利益。中国共产党领导下的“增税”所追求的利益,就是广大人民的根本利益。这本身与“国家本位税法”的对立关系相悖。我国目前阶段的“增税”,均非为维护特定群体的利益,而具有更强的社会本位性特征,应属于“社会本位税法”。

“国家本位税法”维护的是统治阶级利益,而“社会本位税法”系维护社会公共利益。两种模式的税法均可能造成纳税人个人利益的减损。基于统治阶级利益而减损个人利益是不被允许的,而即使是基于社会公共利益而减损个人利益,也应在一定的限度内。19世纪中期以后,过分强调个人权利催生了一系列社会矛盾,税法因而由极端尊重个人自由变为重视社会公共福利,但法的本位仍反映为权利本位,“社会本位税法”仅仅是对个人本位法的适度调整。(55)王相坤:《税法本位论》,中国财税法网:http://old.cftl.cn/show.asp?a_id=1045,2004年3月28日。随着“减税降费”的大力推行,税收法定原则的逐步落实,对纳税人权利保护的重视以及税收争议解决机制的完善,人本主义税法在我国获得了长足发展。面向未来,以适当让渡个人利益而构建的“社会本位性税法”应成为我国税法的主要形态。基于以上论述,“增税”并不意味着“国家本位税法”的回归,不意味着国家可以滥用权力征税,也不意味着纳税人回到被迫服从的地位。

(三)代表制悖论:“增税”将诱发民主危机

“没有代表不纳税(no taxation without representation)”意味着一种“纳税导致代议制”的逻辑。(56)张长东:《税收与国家建构:发展中国家政治发展的一个研究视角》,《经济社会体制比较》2011年第3期,第198页。以此为逻辑起点似乎可以推理得出一种“增税”将诱发民主危机的结论:“增税”需要更加广泛的民主参与,即更多的人拥有更大的意愿参与政治,要求对国家权力加以限制,这将使国家陷入自掘坟墓之境地,并进一步诱发“民主过剩”“民主泛滥”等政治参与危机。“增税”需要广泛的民主参与,体现了民主对“增税”制度改革的促进作用,但反过来说,“增税”会反作用于民主,导致民主危机则是完全不成立的。这是由于作为“纳税导致代议制”的逻辑起点本身就是一种悖论。征税并不必然推动代议制民主发展,多数西欧国家甚至出现了征税导致代议制民主弱化的现象,即使是在英国,征税也不是代议制民主创生的充分条件。(57)杨松武、鞠娜、赵季岷:《税收国家理论的核心命题、历史检验及政策启示——“税收国家优越论”批判》,《地方财政研究》2022年第6期,第9页。“增税”会导致更多的人萌生参与政治的要求,并且进一步产生对国家权力的限制作用,这被称作“代表制悖论”。(58)北京大学政府管理学院:《张长东长聘副教授主讲“税收与国家治理:一项基于政治经济学视角的实证研究”》,北京大学政府管理学院官网:https://www.sg.pku.edu.cn/wzsy/xyxw/1344388.htm,2021年6月16日。

没有证据表明系“增税”导致了西方资本主义国家的民主危机,这实乃“增税”的欲加之罪。西方资本主义国家的民主危机是由民主制度自身决定的。相比之下,“中国特色社会主义推行全过程人民民主,以‘人民至上’超越了西方民主的‘自由泛滥’,以‘全过程’性超越了西方民主的‘程序化’,以社会治理的‘有效性’超越了西方民主的‘无序化’”。(59)孙帅:《西方民主合法化“自我”与非法化“他者”的政治陷阱批判》,《思想教育研究》2022年第10期,第105页。依托于中国特色社会主义民主制度的优势,可以有效完成“增税”制度改革,同时亦不会因为“增税”而不当地反作用于民主制度,进而危害民主制度的根基。

五、文化维度:发展兼容“增税”的新时代税收文化

税收文化,是指“人类在社会发展过程中围绕税收实践活动所发展的税收法律制度和税收管理,所形成的习俗行为以及所沉淀的意识形态的总和”。(60)黄秀萍:《我国税收文化刍议》,《福建论坛(人文社会科学版)》2004年第9期,第118页。税务机关与纳税人是形成一国独特的税收文化的原因。(61)王逸:《比格·纳瑞的税收文化观及启示》,《涉外税务》2004年第1期,第49页。纵观我国税收文化的历史发展进程,“增税”的思想并非完全不被接受。“增税”与“轻徭薄赋”之思想并非排斥不可兼容,“增税”与“重税”亦不可同日而语。而近年来“增税”遭受国民的抵触,主要缘于政府曾存在不当“增税”行为导致“增税”失去了制度信任的文化范围,因而有必要培育兼容“增税”的新时代税收文化。

(一)古今“增税”文化梳理

主张轻税与减税,反对重税,见之于我国诸多思想家的著作。但这并不意味任何形式的“增税”都将获得无条件的反对,思想家们反对的系统治阶级为了自身利益或国家单纯以获取财政收入为目的而无节制地增加纳税人税负的行为。春秋时期子产采取“作丘赋”改革,增加人民的军赋负担,通过征收军赋为土地所有者的土地所有权提供法律保护。《子产为政》中提及,“从政一年,舆人诵之,曰:‘取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之。’及三年,又诵之,曰:‘我有子弟,子产诲之;我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?’”(62)左丘明:《左传》,舒胜利,陈霞村译,太原:山西古籍出版社,2003年,第275页。表明子产的“增税”制度改革在推行初期确实招致了民众的反感,但由于其产生了良好的社会效应,保护了土地所有者的合法权益,最终获得了国民的认可。唐朝陆贽主张“制事之体,所贵有常”,变动已经制定的法令,如果仅是为了增加财政收入而加重了人民负担则属于非宜,必然引起社会动乱。(63)中国古代税收思想史编写组:《中国古代税收思想史》,北京:中国财政经济出版社,2007年,第146页。清末民初,严复提出“民非畏重赋也,薄而力所不胜,虽薄犹重也”。(64)严复:《原富(八)》,第2页。严复主张“重赋”,是指要在促进国民经济发展,提升国民负担能力基础上逐步“增税”。章炳麟提出,“凡因事加税者,先令地方官各询其民,民可则行之,否则止之,不以少数制多数也。”(65)章太炎:《代议然否论》,《章太炎政论选集(上册)》,北京:中华书局1977年版,第465页。表明征求民众意见应为“增税”之必要程序,获得民众同意后方可“增税”。由此可见,我国并非完全不存在认可“增税”的税收思想文化。只要“增税”不以财政收入为主要目的,而是关注于公共利益,遵循适度原则,在国民的可接受范围之内,并充分征求国民意见,就会获得广泛的认可。

近年来,我国的“增税”立法实践往往集中于特定类型的商品税,整体税负一直处于逐步下降的水平,特别是作为直接税的财产税与所得税,由于税负无法转嫁,“增税”对纳税人的影响更大,因而并不采取“增税”的策略。作为商品税的印花税,我国曾存在不当的“增税”实践,2007年5月30日凌晨财政部、国家税务总局发布通知将证券交易印花税从当时的1‰提高到3‰,(66)《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知(2007)》,财税[2007]84号。引发股市暴跌,此次事件也被戏谑为“半夜鸡叫”。再如作为商品税的消费税,2014年底至2015年初,财政部、国家税务总局三次提高成品油消费税(67)《财政部、国家税务总局关于提高成品油消费税的通知》(财税〔2014〕94号);《财政部、国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知》(财税〔2014〕106号);《财政部、国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知》(财税[2015]11号)。,引发了群众极大的反感。上述不当的“增税”实践,违反了纳税人信赖利益保护的原则,“一个国家的福利以及它参与竞争的能力取决于一个普遍的文化特性,即社会本身的信任程度。”(68)[美]福山:《信任:社会美德与创造经济繁荣》,彭志华译,海口:海南出版社,2001年,第323页。“对制度的信任是人际信任的延伸”(69)Newton K., Stolle D., Zmerli S., “Social and Political Trust”, Uslaner E. M., The Oxford Handbook of Social and Political Trust, Oxford: Oxford University Press,2018,p.961.,政府多次不当的“增税”行为使得国民丧失了对政府的信任,进而使得“增税”本身完全丧失了制度信任的文化氛围,国民先入为主地认为“增税”就是国家的罪恶。加之近年来,我国各类媒体大力宣扬“减税降费”政策,税务总局定期公开减税降费金额,确实令纳税人感受到了减税红利。但同时也会加深“只要减税就是好的,任何形式的增税都是坏的”的思想,长期积累的税收文化排挤了“增税”制度的制定空间。

(二)创新兼容“增税”的税收文化

要使国民接受一项“增税”制度,需要采取正确的宣传措施,纠正国民的财政错觉以及注重框架效应的运用。(70)Dowding K., “Why are Inheritance Taxes Unpopular?”, The Political quarterly,Vol.79,No.2,2008,p.180.首先,对于一项“增税”制度,需要采取正确的宣传方式。一般来说,我国不会发生资本主义国家资本家操纵社会舆论以阻止税制改革的现象。在西方资本主义国家,当一项“增税”制度触及了资本家的利益,资本家会买通媒体操控社会舆论诱导国民对“增税”产生错误的理解与看法,进而阻止一项“增税”制度在国会的通过。其次,“增税”会产生一种财政错觉,国民先入为主地认为国家“增税”就是国家遭遇财政危机,需要从国民身上获取更多的收入。“增税”与“减税”本身即是国家财政权与公民财产权二者之间不断平衡的过程,(71)基于国家财政权与公民财产权的“两权分离”,财税法得以产生与发展、财税法制得以被构建,对财税法的研究得以被深入。张守文:《财税法疏议》,北京:北京大学出版社,2016年,第33-46页。“增税”会被国民误解为增强国家财政权的措施不足为奇。“增税”除获取财政收入、弥补财政赤字外具有的其他功能更应获得普及与关注。国家财政权与公民财产权本就有所不同,前者注重公益后者注重私益。财政是庶政之母,财政权是发展权的基础,或言之其本身就是一种发展权。对于财政权的准确理解,也应深刻植入发展理念。最后,应当将“增税”制度改革的表述重点坐落于“增税”的原因,而非在于对纳税人税负的加重。不同的语义表达方法将导致对同一问题的选择方案产生偏好转变,这被称为框架效应。(72)Tversky A., Kahneman D., “The Framing of Decisions and the Rationality of Choice”, Science,Vol.221,1981,p.453.现代税收已经全部从实物税转变为金钱税,因而税负也即金钱之债的数额成为纳税人关注的焦点。由此产生了一种征税的结果主义导向,纳税人过分关注征税数额的多少,而对因何种原因被征收何种类型的税收有所忽略。正如刑法中区分此罪与彼罪,轻罪与重罪以实现罪罚相当一般,要形成一种过程主义的导向,即将制度改革的表述重点坐落于纳税人自身因何种原因而获“增税”评价。正是特定的征税原因决定了纳税人税负的轻重,征税的原因比征税的数额更加能够反映一项“增税”制度的本质。除了“增税”,相应的“减税”宣传也要注重表述方法,不能简单地向纳税人告知减税的数额,而是需要进一步阐明减税的税种以及具体的减税缘由。如近年来推行的减税降费政策,以增值税这类主要具有获取财政收入目的的税种为主,采取逐步下降税率,实行大规模“留抵退”的减税方式还利于民。向纳税人阐释“减税”的理由是向其释放了一种信号:减税有利于纳税人,但并非所有税种都可以采取减税方式。长期在此种宣传政策的引导下,纳税人就可以接受出于规制需要的针对特定税种的“增税”。

有关“增税”的具体原因,要坐落于国民的经济利益,使国民相信“增税”有利于其自身利益是创新具有兼容性的税收文化的关键所在。(73)Emmenegger P., Marx P., “The Politics of Inequality as Organised Spectacle: Why the Swiss Do Not Want to Tax the Rich”, New Political Economy,Vol.24,No.1,2019,p.112.基于观念方面的原因,国民对于一项“增税”制度的排斥程度之深远超想象。以遗产税为例,有学者指出“今天的遗产税是不需要辩护的”。(74)Seligman E.R.A., Eassays in Taxation, New York: Obscure Press,2006,p.133.并且根据已开征遗产税的各国的征管实践,遗产税的纳税群体仅占人群总数的2%左右,也就是说98%的人群无需缴纳遗产税。并且大多数人都可以从遗产税的再分配效应中获益,然而大多数国民仍会强烈地反对遗产税的开征。(75)Stark, J. A. Kirchler E., “Inheritance Tax Compliance—Earmarking with Normative Value Principles”, International Journal of Sociology and Social Policy,Vol.37,No.7-8,2017,p.453.国民对“增税”制度的厌恶,有时并非基于税痛感,而是取决于特定的税收观念,这是一种由“涓滴效应”产生的税收理念。(76)“涓滴效应”是指一种“自上而下”的发展过程,其强调不直接给予贫困群体利益,而是以特定区域优先发展,促进消费就业的方式实现经济健康发展,进而惠及社会中所有群体。即使相关国民处于“增税”改革范围之外,其亦会衡量“增税”对经济发展的促进作用,且会先入为主的认为“增税”不利于经济长远健康发展并产生抵制思想。即使国民处于“增税”制度改革的范围之外,如果大多数国民误以为“增税”会对经济发展与就业产生不利影响,仍会抵制这项“增税”制度。事实上,国民的经济利益与国家的经济利益是完全一致的,即国家“增税”的目的是为了实现发展,进而惠及所有群体。因此,对“增税”原因的宣传,应侧重于其对发展的促进作用,使国民形成“增税”制度改革有助于经济与社会发展的理念。

在税收文化具体的创新路径方面,要进一步导入新发展理念,以新发展理念引领税收文化创新。新发展理念包括“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,是党和国家事业发展必须长期坚持的基本方略,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重大理论和实践创新成果。“理念是行动的先导,发展理念对发展实践有重要引领作用,直接影响发展绩效。”(77)张守文:《新发展理念与“发展型法治”的构建》,《人民论坛·学术前沿》2021年第13期,第34页。违背新发展理念的行为,如违背绿色发展、协调发展理念的行为应当适用“增税”制度。由此就会形成一种全新的税收思想:征税原因比征税数额更加重要,现阶段“增税”是为了实现经济与社会的发展。基于纳税人行为对新发展理念的违背,“增税”是理所应当的,保持现有的税负水平反而是不应该的。

六、总结

相比于“减税”,“增税”似乎是臭名昭著的。但税负的轻与重仅是相对的,如果现行税制设定的税负低于合理水平,那么“增税”就是必要的,而无需巩固一开始就是错误的结果。在我国步入新发展阶段的背景下,适度合理的“增税”反而有助于发挥税收对发展的促进作用。“增税”并非洪水猛兽,也并非谈论的禁忌,目前无论是学界还是普通国民,对于“增税”均存在各类误解亟须澄清。征税是国家干预市场的方式,“增税”意味着国家对市场干预程度的加深。目前来看,作为“增税”的税收问题已经远远不止是经济问题,“增税”的影响也已经大大超出市场的范围,进而对社会发展、政治格局、国民的日常生活产生诸多影响。因而要确保“增税”制度改革的顺利进行,充分发挥“增税”的价值并将“增税”造成的不利影响降至最低,势必要从系统的角度加以解析。本文立足于经济与社会、法治、政治、文化四个维度,详细论述了“增税”制度运行的外部环境。面向未来,应继续深入研究针对特定税种的具体的“增税”形式,以确保“增税”内在形式的实质合理性。