咽部冰刺激联合吞咽功能训练对脑梗死后吞咽障碍患者SSA评分及SWAL-QOL评分的影响

2023-09-26唐建香

唐建香,瞿 慧

建湖县人民医院康复科,江苏 盐城 224700

脑梗死是脑血管闭塞以后,脑血管所供血的区域,脑细胞的功能受到了伤害,造成了它所支配的区域的功能的丧失。闭塞的血管一般是由于动脉硬化造成,在治疗上就必须抗动脉硬化治疗,一般应用阿托伐他汀治疗,利用阿托伐他汀的强化降脂稳定斑块,长期服用可以使斑块逆转,用抗高血压糖尿病的药物消除动脉硬化的诱因[1]。另外,可以用抗血小板聚集的药物,如阿司匹林来阻止血小板的聚集,阻止血栓形成[2]。此外,脑梗死患者溶栓术后易伴有不同程度的吞咽功能障碍,对患者后续临床康复治疗造成极大的困扰[3-4]。目前临床中针对脑梗死后吞咽障碍并无特效治疗方案,既往部分学者尝试以传统抗精神疾病类药物治疗,但临床预期不甚理想[5]。相关研究提出[6],可通过吞咽功能训练改善吞咽功能。吞咽功能训练是我国自主研发的一类以“缺血性脑卒中”为主要适应证的训练,具有提高脑部血流量、抑制血栓形成的功效,临床应用广泛[7]。既往研究显示冰刺激疗法在老年痴呆治疗治疗中具有一定的临床疗效[8]。但吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激在脑梗死后吞咽障碍患者中的效果尚不清楚。本研究选取建湖县人民医院收治的84例脑梗死患者进行研究,探析探究吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激对脑梗死后吞咽障碍患者对吞咽功能量表(SSA)评分及吞咽障碍特异性生活质量表(SWAL-QOL)评分的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经建湖县人民医院医学伦理委员会审批,选取2020 年1 月—2022 年1 月建湖县人民医院收治的84 例脑梗死后吞咽障碍患者作为研究对象,通过电脑随机数法将其分为观察组和常规组,每组各42例。其中常规组女20例,男22 例;年龄39~79 岁,平均年龄(60.14±8.74)岁;体质量指数(BMI)22.41~25.98 kg/m2,平均BMI(23.27±1.12)kg/m2。观察组女20 例,男22 例;年龄40~81 岁,平均年龄(61.74±8.96)岁;BMI 21.98~26.01 kg/m2,平均BMI(23.78±1.23)kg/m2。两组患者的一般资料具有可比性(P>0.05)。

纳入标准:所有受试者均于入组前2周内经头颅CT及MRI等影像学检查确诊脑梗死,均符合[9]中脑梗死的临床诊断,且处于脑梗死稳定期;知情同意。

排除标准:有口腔、咽部或消化道异常史者;昏迷或存在意识功能障碍者;精神异常者;合并恶性肿瘤者;由于咽反射肝功能亢进、肺部感染等不宜实行本研究治疗者;经脑部CT 检查显示有脑部出血或出血倾向;心源性或动脉源性栓塞;合并重要脏器功能障碍或衰竭;合并恶性肿瘤或预计生存时间较短;合并颅内肿瘤、脑积水、静脉窦血栓等影响颅内疾病预后。

1.2 方法

两组患者入组后均根据实际病情及基础疾病予以补液维持电解质平衡对症治疗。在此基础上常规组予以吞咽功能训练,观察组予以吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激,两组患者均于给药2 周后评估临床疗效。常规组患者进行基础康复训练:通过张口伸舌,舔上下唇、口角。闭嘴时叩击上下牙齿、咀嚼,各5 次。内收肌和颊肌进行训练。观察组予以吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激治疗:吞咽功能训练同常规组,应用5%葡萄糖冷冻,进一步刺激患者的舌根、咽部后壁部位,通过诱发口腔肌群进行收缩,时间20 min,2次/d,维持给药2周。

1.3 观察指标

(1)对比两组患者治疗前后SSA评分[10]:床部位检查(8~22 分)、饮水试验(4~12 分)以及吞咽时间(5~13分),量表最高分为46 分,得分越低提示吞咽功能水平恢复越好。(2) 对比两组患者SWAL-QOL 评分[11]:SWALQOL,共11 个维度,44 个条目,每条目按照5 级评分,得分越高提示吞咽障碍特异性生活质量越好。(3)对比两组患者护理后并发症:记录两组患者胃肠道反应、肺部感染、肝损伤等并发症发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后SSA评分情况

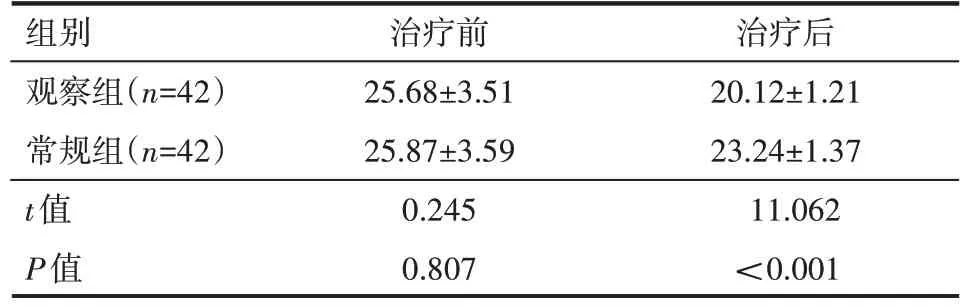

两组患者治疗前SSA 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的SSA 评分较治疗前均降低,观察组治疗后SSA 评分低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后SSA评分情况(±s) 分

表1 两组患者治疗前后SSA评分情况(±s) 分

组别观察组(n=42)常规组(n=42)t值P值治疗前25.68±3.51 25.87±3.59 0.245 0.807治疗后20.12±1.21 23.24±1.37 11.062<0.001

2.2 两组患者治疗前后SWAL-QOL评分情况

两组患者治疗前SWAL-QOL 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的SWAL-QOL 评分均较治疗前升高,观察组治疗后SWAL-QOL 评分高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后SWAL-QOL评分情况(±s) 分

表2 两组患者治疗前后SWAL-QOL评分情况(±s) 分

组别观察组(n=42)常规组(n=42)t值P值治疗前90.81±5.02 90.79±4.87 0.019 0.985治疗后157.34±13.49 130.81±11.45 9.717<0.001

2.3 两组患者护理后并发症发生情况

观察组与常规组患者的并发症发生率(9.53% vs 4.26%)比较,差异无统计学意义(χ2=1.037,P>0.05)。

3 讨论

脑梗死是全球三大死亡原因之一,具有发病率高、致残率高、死亡率高的特点,严重威胁患者生存质量。脑梗死患者出现吞咽困难主要是由于咽喉部后组颅神经,比如舌咽、舌下、迷走神经功能核团障碍[12]。引起吞咽困难的常见原因如下:(1)脑干脑血管病。直接对核团起到破坏作用,比如延髓背外侧综合征,会导致咽喉部肌肉出现问题,导致患者吞咽困难、呛咳。(2)假性球麻痹。延髓后组颅神经的上运动神经核团受到损伤,即支配延髓后组颅神经的上级受到损伤,导致患者出现吞咽困难,称为假性球麻痹。假性球麻痹的延髓部后组颅神经受双侧大脑半球支配,单纯一侧大脑半球支配时,患者不会出现吞咽困难,双侧大脑半球均出现损伤时,则会导致假性球麻痹,近些年研究显示,多数脑梗后吞咽功能障碍患者均处于轻度吞咽功能障碍范畴,进一步提升了临床学者攻克脑梗死后吞咽障碍的治疗信心[13]。吞咽功能训练治疗有一定的效果,但仍存在一定的并发症。因此需要找到有效的方法进一步调控患者吞咽功能。

本研究结果提示,吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍患者,有助于促进患者吞咽功能恢复。研究[14]指出,康复护理干预有利于提高患者的吞咽功能恢复。因此,本研究和相关报告一致表明了吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍患者,有助于促进患者吞咽功能恢复。本研究结果提示,吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激有助于提高患者的生活质量。有研究[15]还指出,冰刺激可提高脑梗死后吞咽障碍患者吞咽反射功能,同时能够提高生活质量,帮助患者提升整体康复疗效。此外本研究结果表明,吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍患者较为安全。

综上所述,吞咽功能训练基础治疗联合咽部冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍患者,有助于促进其吞咽功能恢复,提高生活质量,安全可靠。