基于WOS数据库的饮用水源地评价知识图谱分析

2023-09-25蔡旺炜夏继红祖加翼刘则雯

蔡旺炜,夏继红,祖加翼,刘则雯

(1.河海大学农业科学与工程学院, 江苏 南京 211100;2.江苏省农业水土资源高效利用与固碳减排工程研究中心, 江苏 南京 211100)

饮用水安全关乎人民健康、经济发展乃至国家安危。饮用水源地评价对饮用水安全保障及区域生态环境和生物多样性保护具有重要现实意义[1-4]。饮用水源地评价内涵丰富,涉及的理论技术体系持续演化,应及时追踪该领域的研究热点和发展趋势[5-6]。近些年来,国内外陆续有学者从不同角度开展了相关工作。郑金秀等[5]总结了20世纪50年代至21世纪前10年的我国饮用水源地生态评价的研究进展,指出生态健康评价和完善评价指标体系是研究趋势。Ford等[7]通过对饮用水源地健康风险评估的相关研究进行文献计量分析,发现针对监管较弱的农村地区饮用水源地的健康风险评估和管理还非常匮乏。罗军华等[8]使用CiteSpace软件构建并比较了国内外饮用水源地研究的知识图谱,指出亟须新理论和新技术的创造和运用。Gupta等[9]基于Scopus数据库,对1970—2020年间东南亚地区地下饮用水源地的研究发展趋势进行了文献计量分析。此外,还有针对单个重要饮用水源地(如三峡水库[10])风险评估相关研究的归纳总结,为建立具体水源地的长效监测评估机制提供了依据。然而,在饮用水源地评价研究多学科交叉特征不断增强[11]的背景下,相关理论技术体系的融合与创新需要以领域整体知识结构、演化特征和发展态势为指引,而现有研究尚不能很好提供这一支撑。知识图谱是一种描述知识资源及其载体的组成、结构和联系的可视化技术,在知识爆炸的背景下,建立知识图谱对很多领域的发展具有巨大的推动作用[12-13]。Web of Science数据库(WOS)广泛收录了世界各地学者数十年来关于饮用水源地评价的研究报道,对其分析挖掘有助于获得不同国家间的横向差异和纵向演化特征。因此,本文尝试基于WOS数据库中的相关文献,综合运用知识图谱构建工具和传统文献研究方法,梳理建立饮用水源地评价知识图谱,分析其年代发展演化过程,进而研判未来发展趋势,以期能为饮用水源地保护理论技术的创新发展提供支撑。

1 材料与方法

1.1 文献收集

使用布尔逻辑代数式在WOS核心合集中检索1986—2021年发表的在标题、摘要或关键词中出现“drinking-water source”和“evaluation”及相近词汇的文献,保留论文、综述论文和会议录论文三类文献。批量导出这些文献的全记录数据信息,存储为.txt格式。

1.2 知识图谱分析

饮用水源地评价研究的知识图谱主要涉及主题分布、学科基础及交叉特征、主要学术力量和渠道等3个方面的内容。①标题和摘要浓缩了论文的核心内容,故提取标题和摘要中的常见主题(定义为至少在5篇论文中出现过的实词,不包含检索词[14])通过VOSviewer软件的共现聚类分析和可视化功能绘制主题分类分布网络。VOSviewer由荷兰学者于2010提出,该软件采用了分层标签展示技术,使得复杂网络的节点标识可以通过交互清晰地展示出来,具备多种可视化模式和参数调节功能,是一款较新的知识图谱绘制软件[15]。②WOS数据库中的论文都被标记了所属学科标签,基于这些标签信息使用VOSviewer软件绘制学科基础及交叉网络。③主要学术力量以国家或地区为单位,给定国家或地区对某篇论文的参与次数最多计1次,进而将该国家或地区所参与的论文数量与论文总数的比值定义为其参与度(%),参与度越高说明该国或地区学术力量越强。学术渠道主要指期刊和系列会议。

基于知识图谱进一步追踪重要研究热点的起源与发展过程,比较不同国家或地区饮用水源地评价研究的特色。根据主题分布网络图谱提取高频主题词(在至少2%研究性论文出现的主题词,不含检索词),进一步运用突发高被引论文探测策略[16]和主题词的被引频次、中心性和突现性[17]综合判定某些热点是否属于当前研究前沿或新兴热点。针对饮用水源地评价研究领域的主要参与国家或地区,根据主题分布网络中各国名词共现网络及各国综述性文献的主要内容来比较研究特色。

2 结果与分析

2.1 学术资源分布概况

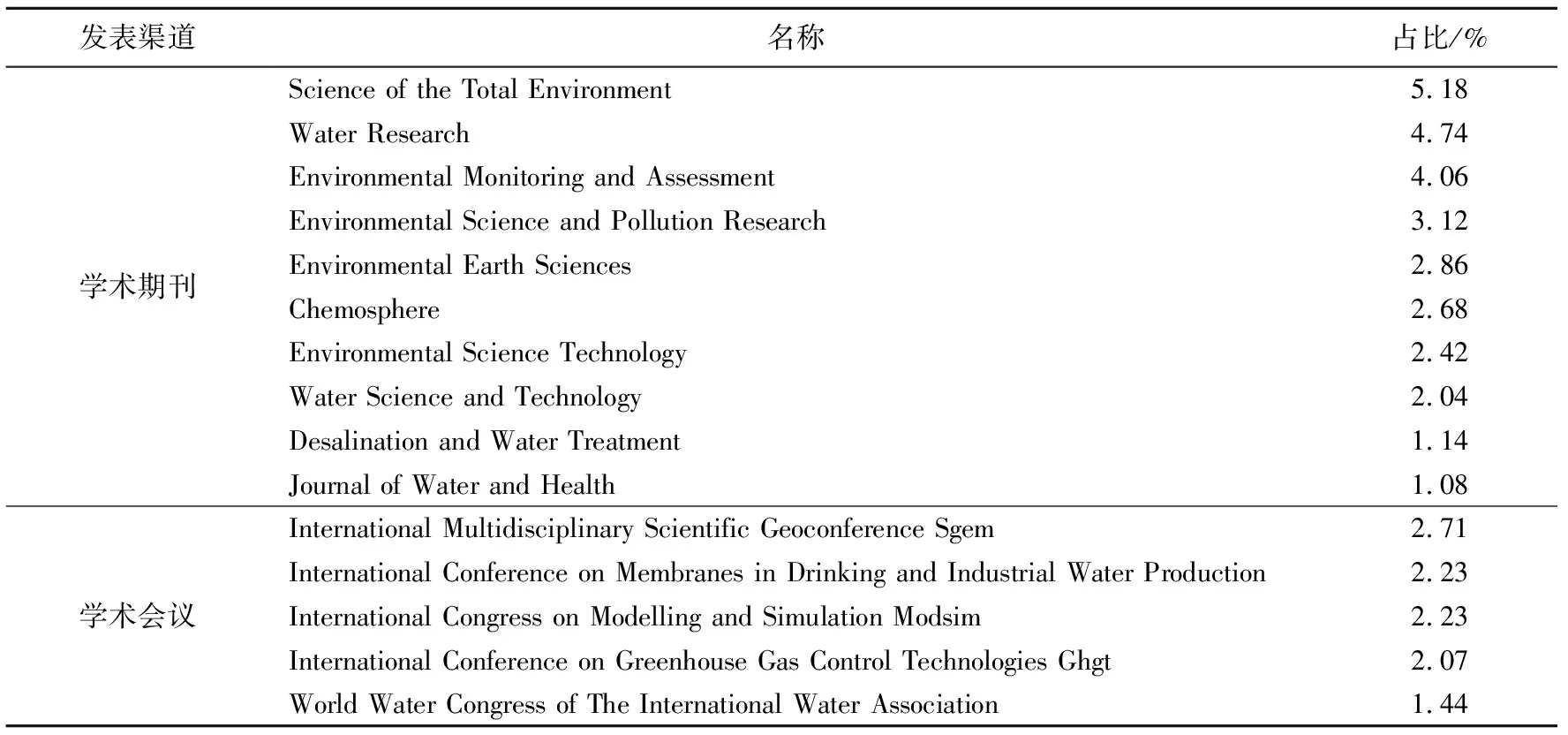

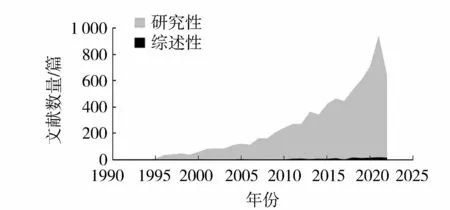

在WOS数据库中检索和筛选后得到饮用水源地评价相关学术论文7701篇,其中研究性论文占97%,综述性论文占3%,两类论文数量的逐年变化如图1所示。1995年以前每年发表的研究性论文不超过5篇,此后5年里波动增长至50篇,而在21世纪前10年里则持续增长超过200篇,进入2010年后则从200多篇快速增长至600多篇。2000年以前,综述性论文发表数量很少,而目前每年的发表数量基本在10篇以上。根据科研文献数量增长和老化的一般规律[18],可将饮用水源地评价研究的发展大致划分为早期积累阶段(1999年以前)、持续发展阶段(2000—2009年)和快速发展阶段(2010年以后)。中美两国是该研究领域主要的学术力量来源,参与度分别为19.9%和17.4%,其他参与度较高的国家或地区还有印度、德国和加拿大,参与度均超过5%。相关论文主要发表在10本主流学术期刊和5项系列学术会议上(表1)。

表1 饮用水源地评价相关学术论文主要发表渠道

图1 WOS数据库中饮用水源地评价相关文献的数量变化Fig.1 Change in the number of literatures for drinking-water source evaluation in Web of Science

2.2 研究主题分布网络

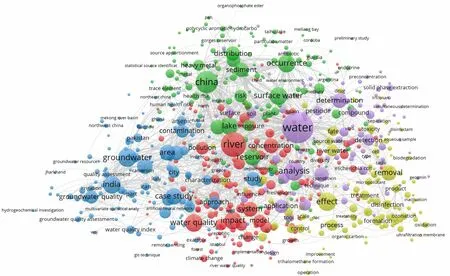

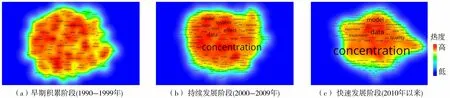

从研究性论文中提取的常见主题词683个(不含检索词),经共现聚类分析将它们分为5类,如图2所示(图标间连线粗细代表共现次数,图标距离越近表明彼此共现性越强)。第一类由红色图标组成,包含175个常见主题词,以river、impact、water quality、system和concentration等为中心词(与其共现的主题词超过200个),该类主题可命名为“河流型饮用水源地水质评价”。第二类由绿色图标组成,包含139个常见主题词,中心词主要有surface water、occurrence、lake、reservoir、distribution、sediment、risk assessment等,故该类主题主要针对“湖库型饮用水源地污染风险评估”。第三类为蓝色图标,包含132个常见主题词,中心词为groundwater、case study、area、river basin和region,表明主要针对“地下饮用水源地评价”。第四类由黄色图标组成,包含131个常见主题词,中心词为effect和removal,该类主题主要关于“水中污染物去除工艺及效果评估”。第五类是紫色图标,包含106个常见主题词,中心词为water、analysis、determination、method和application,该类主题主要面向“水中污染物检测分析方法效率评价”。上述5类主题之间存在不同程度的联系,第一类与其他4类主题均存在密切关系,第二类则主要与第一类和第五类主题联系相对紧密;第三类主要与第一类关系密切;第四类与第一类和第五类联系较紧密;第五类与第一类、第二类和第四类的关系都较强。而由图3可知,早期积累阶段(1990—1999年)、持续发展阶段(2000—2009年)和快速发展阶段(2010年以来)3个时期里饮用水源地评价研究主题数量呈现持续扩展态势,与此同时,中心主题的研究热度愈加集中。

图2 饮用水源地评价常见主题词共现聚类网络Fig.2 Co-occurrence clustering network of common keywords in drinking-water source evaluation

图3 不同发展阶段饮用水源地评价研究常见主题词热度分布Fig.3 Heat maps of common keywords in drinking-water source evaluation at different development stages

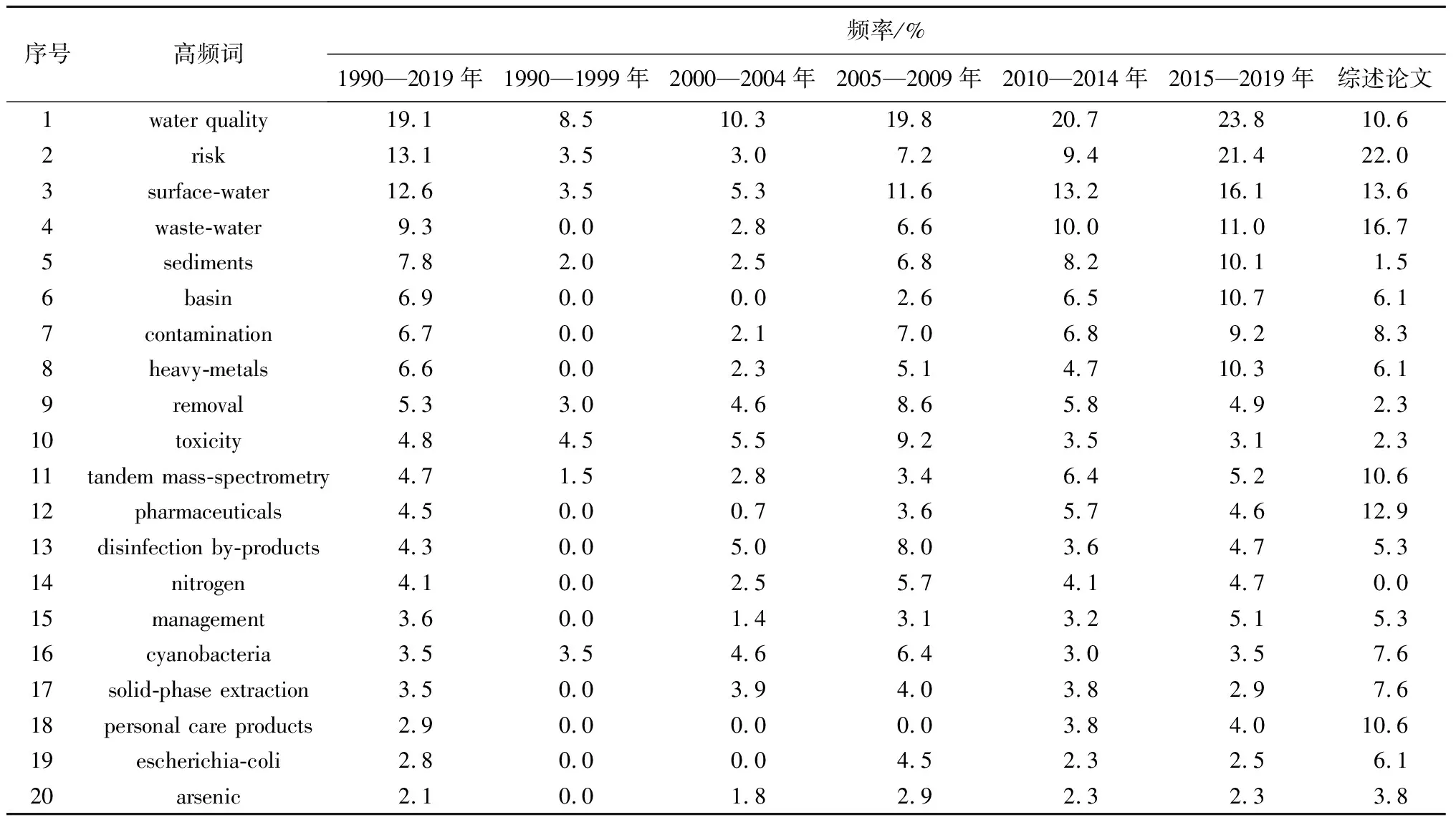

关键词中的高频词共有20个,它们在不同时期的出现频率如表2所示。总体上,高频词的数量越来越多且出现频率越来越高,表明饮用水源地评价研究内容的拓展性和聚焦性同步增强。排在首位的高频词water quality出现频率从8.5%增长至23.8%,这是因为水质已不仅是环境问题、生态问题或水科学问题,还是社会学和管理学所关心的问题[19]。值得注意的是,risk在研究性论文中的出现频率在2015—2019年期间的大幅增长,同时在综述性论文里出现频率最高,说明风险评估的重要性日益突出。与其他多数高频词不同,removal、toxicity和cyanobacteria等少数高频词的出现频率呈先升后降变化模式,在2005—2009年期间达到峰值,主要是因为这一时期针对污染物去除提出了很多新工艺[20],以及世界上多个重要湖库出现了较为严重的藻华爆发事件[21-22]。另外,basin、heavy-metals和personal care products等高频词在近10年或15年里出现频率增长比较迅猛,说明由于遥感、地学和化学分析等研究手段的进步使得人们能够对流域尺度过程、重金属污染和个人护理产品等因素对饮用水源地的影响开展更深入研究[10,23-24]。

表2 饮用水源地评价研究高频词出现频率分布及其演变

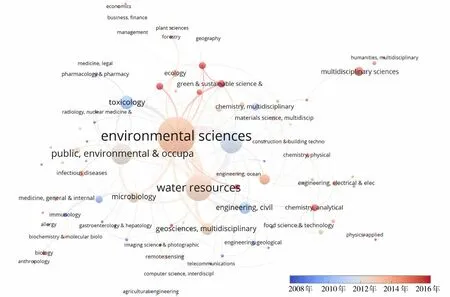

2.3 学科基础及交叉特征

从学术论文学科标签共现网络图(图4)可知,饮用水源地评价涉及的学科主要有环境科学、环境工程和水资源学,而公共卫生、毒理学、微生物学和地球科学等学科也起到非常重要的支撑作用。值得注意的是,近些年来,绿色科学、生态学、林学、植物学等学科对饮用水源地评价研究的影响明显增强。学科交叉特征的计量分析显示饮用水源地评价研究呈现出多学科交叉融合的发展态势。随着研究主题的不断拓展,特别是一些跨学科问题的提出,如饮用水源地可持续性对气候变化的适应性评价[25],非常有必要引入更多其他学科理论技术及开展跨学科理论技术的融合创新。

图4 饮用水源地评价研究所涉学科交叉网络Fig.4 Interdisciplinary network of the research field of drinking-water source evaluation

2.4 重要研究前沿热点

基于研究主题分布网络及热度图(图2),结合文献计量学分析中的研究前沿探测方法[16],发现当前饮用水源地评价研究前沿主要体现在新兴污染物的危害、污染物去除工艺效果、湖库水源地富营养化、水质评价方法、水污染的人类健康风险、污染物检测新技术、气候变化对饮用水源地的影响、工农业生产与饮用水安全、水生态系统健康等9个方面。新兴污染物的危害有代表性的前沿热点包括新兴污染物的界定[26]、药物的危害及其环境基准[27]、页岩气开采副产物对地下饮用水的影响[28]、氟化物的风险评估与来源识别[29]、发展中国家饮用水源地的重金属污染[30]。关于污染物去除工艺效果的前沿热点则主要有基于铝盐的化学混凝法去除有机污染的潜力[31]、电化学碳纳米管去除病毒的性能[32]、等离子体去除水中腐殖酸的潜力[33]、氟化物的去除工艺[34]、太阳能消毒在饮用水生产中的应用[35]。涉及湖库水源地富营养化的前沿热点主要有超富营养化湖双重营养调控策略的有效性[36]、富营养化水体微囊藻毒素风险[37]、有害蓝藻繁殖临界养分阈值的确定[38]。而对于水质评价方法,前沿热点主要围绕新指标的开发,如药物和咖啡因用于评估粪便污染[39]、水质指数法与GIS技术的融合[40]、重金属污染的指示方法[41]等。水污染的人体健康风险目前广受关注的热点问题主要为各类工业重金属及微塑料污染的人体健康风险[42-44]。针对污染物监测新技术的前沿热点主要有液相色谱质谱法同时测定水中多种药物[45]、面向水质评估的下一代微生物测序[46]、饮用水纳米颗粒物的表征[47]。气候变化对饮用水源地的影响是一类受到广泛研究的问题,尤其是高温、干旱、强降雨、寒潮、台风、野火等强烈气象事件的影响是重要的前沿热点[25,48]。工农业生产与饮用水安全的重要研究前沿热点体现在人类活动对天然抗性基因分布的影响[49]。针对水生态系统健康评价的研究前沿热点则主要涉及紫外辐射对淡水生态系统的影响[50]和淡水生态系统服务价值[51]。

2.5 不同国家或地区研究特色比较

美国和中国大陆是饮用水源地评价研究成果的主要来源,远超其他国家或地区,印度、德国和加拿大产出的成果也较多。基于论文标题和摘要的研究主题分布聚类网络显示上述国家或地区相关研究所涉及的主题都较为丰富,但各有所侧重。来自中国大陆的研究性论文多为河流型饮用水源地污染状况评估,美国的研究性论文更注重污染的防控,印度的相关研究主要针对地下水型饮用水源地的水质评估,德国的相关研究则以有害病原菌污染风险评估见长,加拿大的饮用水源地评价研究拓展了饮用水污染物人体暴露风险评估的理论技术。从综述论文的角度看,当前来自不同国家或地区的学者普遍都较为关心各类新兴污染物的水质风险研究进展。各国学者兴趣点的不同主要体现在,美国学者的综述论文系统总结了水源地水质与水处理成本的影响[52];中国学者的综述论文则指出新的发展形势下精确调整水质评估国家标准十分迫切[53];而在印度,民众对恒河的狂热与恒河广泛存在的污染之间的矛盾是极具代表性的议题[54];来自德国和加拿大的相关综述性论文则没有体现出明显的地方特色。不同国家或地区对饮用水源地评价研究的偏好主要由本地区主要饮用水源地类型及其面临的污染胁迫类型所决定。

3 结论与展望

3.1 主要结论

a.饮用水源地评价研究已经历早期积累(1999年以前)、持续发展(2000—2009年)和快速发展(2010年之后)三大阶段,呈现以环境科学、环境工程和水资源学为核心,多学科交叉融合的发展态势,中美两国对该领域的参与度最高。

b.饮用水源地评价研究主题丰富,可分为“河流型饮用水源地的水质评价”“湖库型饮用水源地污染风险评估”“地下水型饮用水源地评价”“水中各类污染物去除工艺及效果评估”和“水中污染物的检测分析方法效率评价”五大类,研究主题数量和热度分布总体上呈现不断扩展和持续集中并存的发展态势。

c.当前,研究前沿热点主要涉及新兴污染物的危害、污染物去除工艺效果、湖库水源地富营养化、水质评价方法、水污染的人类健康风险、污染物检测新技术、气候变化对饮用水的影响、工农业生产与饮用水安全、水生态系统健康等9个方面。

3.2 研究展望

从1990年至今,国内外学者已从不同角度开展了饮用水源地评价相关研究,取得了不少可喜的进展,整个研究理论技术体系也仍在不断发展之中,但作者认为还需在以下方面进一步推动该领域的研究:①更清晰地归纳各类饮用水源地的系统特征,据此优化评价理论方法,饮用水源地是一类具有法律实体地位[55]的动态开放系统,应充分归纳各类饮用水源地的系统特征及其对评价主题的约束作用;②饮用水源地评价方法在自动化、数字化、智能化和集成化方面仍存在不足,难以满足实时监控和快速研判的需求,在遥感技术、传感器技术、云技术、计算机技术和高速通信技术快速迭代的背景下,建立智慧的饮用水源地监测-评估-预测-预警-响应集成技术体系势在必行;③针对饮用水源地系统整体健康定量评价和演化规律的研究还较少,不利于科技工作者、管理者和公众之间对饮用水源地保护的交流和共同参与[56],因此亟须加强饮用水源地系统健康定量表征、演化模式和驱动机制研究。