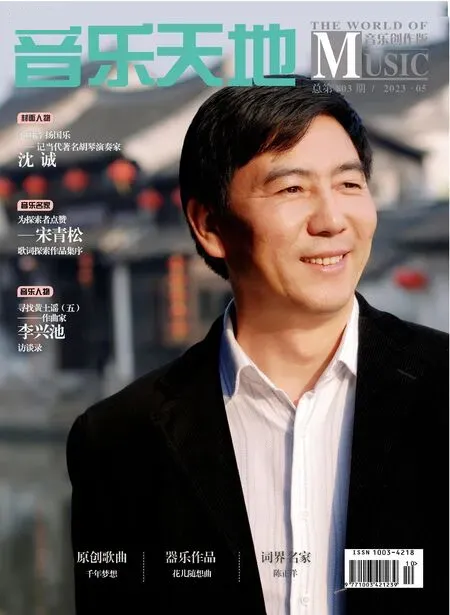

为探索者点赞

——宋青松歌词探索作品集序

2023-09-25任志萍

文/ 任志萍

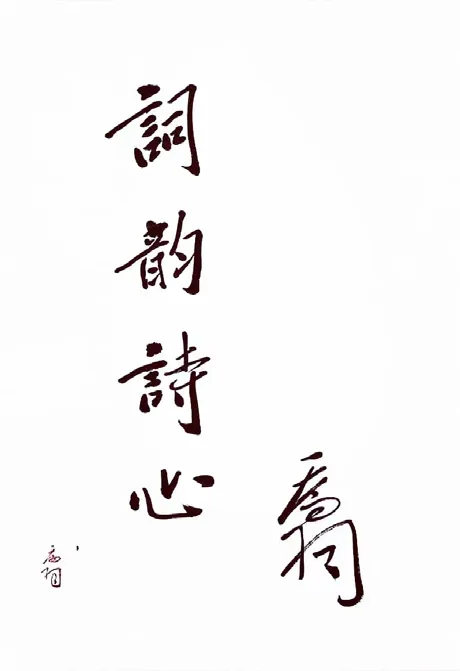

宋青松创作的“歌词探索作品集”《词韵诗心》即将付梓,作“序”的任务,荣幸地落在了我的头上。

我和青松的认识,是因为他那首十分成功的作品《长大后我成了你》,那是1992年在中国音乐文学学会“虹雨杯”歌词大赛上读到的好作品,被谱曲演唱后,迅速传遍全国。从此我就记住了一位很有才华的年轻词作者:宋青松。

青松捧给我厚厚的一叠歌词打印稿时,我看出来他是有些忐忑的,毕竟他在进行着各种探索和尝试,这些作品不像《长大后我成了你》那样经过时间检验证明是精品,成败还很难定论。我认真地品读这15 个小专辑,洋洋洒洒近300 篇的词作,着实要费一番功夫的。因为我不仅是在阅读、欣赏,我还在认真思考:被作者称为“探索”的作品究竟指的是哪几辑,或哪几篇?都做了些什么探索?

一、跨越时空的题材拓展

青松在与我交流时曾说过:“在整理这些作品的时候,对自己产生了一个疑问:我写的这些是歌词吗?是不是走得有些远了,有些偏了?这些作品的哲学与理性思考是不是过重了?”我从近300 篇作品的形式、品格、韵律上找不出区别于歌词创作规律的地方,就是说《词韵诗心》依旧是一部歌词集,那青松一定指的是题材的探索了。

我们翻看一下15 个专辑便能领悟,作者顾虑较大的大概产生在第一辑《一脉相承》、第二辑《诸子归来》、第三辑《吾谁与归》以及第八辑《学而时习》的部分作品和第十五辑《格物之悟》。这里提到歌词 “哲学与理性思考是不是过重了?”恐怕是认识上的误区,在歌词创作中内涵哲理成份是很自然的事,或曰对物的咏叹,往往是为了阐释某种哲理,依然是歌词。并且只要用形象思维和鲜活的歌词语言,依然可以成为优秀的歌词。歌词与诗的关系,虽然是随着新诗的出现而分了家,但并不代表词不具备诗的品格,更何况那些短小精干的诗篇亦有插上音乐翅膀而被称之为歌词的。我的看法是:对此无须顾虑,用一颗诗心写词也许正是本书的特别之处,也许正是这些作品极大地拓宽了歌词创作的领域,丰富了当代歌词的题材。

我非常赞赏青松为探索而付出的艰辛和所取得的成效。这些探索是否成功还有待时间的检验,但至少是有益的。左拉说:“生命的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西。”可见除开卷有益之外,探索更是大有裨益的。拿《一脉相承》一辑来说,便书写了从旧石器时代的元谋人直至周口店北京猿人,引伸到半坡文化、神话传说、彩陶、青铜、兵马俑等,概括了无文字时代的远古脉络。《诸子归来》《吾谁与归》则包括了从春秋战国,至秦、汉,再到唐、宋的文化脉络。于是我在想:如果再补充一些尚须完备的内容,岂不就构成了文化词史了?我们都知道,杜甫的诗素有诗史之称,即指“三吏”“三别”“自京赴奉先咏怀”等作品。这些作品真实地纪录了杜甫所处时代,战乱频仍,生灵涂炭,百业凋敝的史实,堪称诗史。青松用歌词这种文学样式,真实地传承历史文脉,自然也是探索的一大成就。

我们常谈到文化自信,文化自信首先就是对传统文化的自信。为什么?因为保留下来的文化遗存,绝大部分是珍贵的财宝,是传统文化的经典。文化自信,是对传统优秀文化的尊崇与敬仰;文化自信,是对传统优秀文化的传承与弘扬。青松的作品,恰好印证了文化自信的正确论断。

在《诸子归来》一辑中,青松首先用歌词创作的浓缩手法,对春秋战国百家争鸣的热闹局面做了概括性的描述,其成功之处在于个性特点选择上的准确。如老子骑青牛、孔孟游列国、商鞅变法、墨子的非攻等等。最后又以“百家争鸣”为题呼应了全辑的内涵。乔羽先生说过:歌词“不足百字的文章,却要创造一个完整的世界。”其难度可想而知。从这一辑篇篇成功来看,青松的探索的确选择了一个硬骨头,诸子百家巨擘如林,儒法道墨各有立论,正是因为青松抓住了每家最具代表性的特点,才完成了全部创作。就拿《孟子寻邻》来说,匠心独运,构思巧妙。他没有去直写孟母三迁的故事,而是用逆向思维来创作:“随母择邻去,老又如顽童,重寻众伙伴,再续儿时情。东街的妹、借你卖菜的秤,称一称 江山社稷、君王百姓,究竟谁为轻?谁为重?西市的娃,用你杀猪的刀,剖一剖 鱼与熊掌、道义生命,我该怎取舍、与谁从……”他设定了一个叶落归根的场景去回味,去追忆,用老来寻邻的感受形象地再现了孟子的民本思想和舍生求义的追求,让读者随之思索、动情。

在第八辑《学而时习》中,确有几首耳目一新、值得探讨的歌词,如:《笛卡儿坐标系》《一元二次方程》《勾股定理》《引力波》等等。这真是闻所未闻、见所未见的歌词题材,把数理化的内容引入歌词创作真是一种开拓性的探索。其实,当你真正读一读这些作品的时候,你会立刻被作者的探索性成果所折服。试举《一元二次方程》为例:“多年后的这次重逢,未了的缘依然未定,许多往事都无法解开,就像曾经的一元二次方程……因式分解分成了南北西东,韦达定理算不透世态人生,配方法难配对你的心思,判别式判别了我的憧憬。请陪我再解一次一元二次方程,略去我的青涩、我的懵懂;请陪我再解一次一元二次方程,留住你的清纯、你的深情。”由于青松把一元二次方程做为一个比喻的物像处理了,因此它已再不是数学上的方程式了。在诗人的笔下,一元二次方程的破解,不靠数学家,那是两位情人“未了的缘依然未定”,难解难分的“方程”要靠情的互动与交融方能破解,这也是词作家笔下破解一元二次方程的艺术手法。

或许这类探索性的词作不大会受到作曲家的青睐,但这丝毫不能贬低它的文学性。中国是诗词大国,因为大部分诗词均能入乐,又可称之为歌词大国。因为诗词具有音乐、文学的两重性,故而在它的音乐失传之后,便成为优秀的文学作品流传了下来。由此推论:产生于词作家手中的数以千计的词作,插翅而飞的能有几何?留在纸面上的千位数作品,便以文学作品的面貌传世了。这便是歌词具有音乐、文学两重性的优势。

二、入木三分的真情流露

从第四辑的《故乡回望》到第五辑的《旅踪心痕》,从题材上不属探索性歌词,它应当属于表现手法创新类歌词。为什么这样说?因为这些作品重点是要新的构思、新的角度、新的内涵、新的形式。作品不能重复自己更不能抄袭别人。

亚瑟·柯斯勒说:“天才的主要标记不是完美而是创造,天才能开创新的局面。”用到我们的歌词创作上便是天才能创作新的作品。无须例证,这几辑作品都是作者真情实感的表述,甚或能触摸到他所描述的一草一木、一江一河、一老一少、一妇一孺,他在写作中都是十分注意创新的。创新是创作的首要要求,重复是创作的大忌。哪怕是一个形象的创新,也是值得肯定的。由此我相信这样一句话:“好的开始是成功的一半”。

思乡之情是文人常常涉猎的题材,如李白的《静夜思》、余光中的《乡愁》、庄奴的《小村之恋》,以及歌曲《乡恋》《思乡曲》《乡音乡情》等等,这些作品对故土的爱溢于言表,对我们书写思乡题材作品不无借鉴的作用。在《故乡回望》一辑中青松不惜笔墨地努力表达对故乡的恋情和感恩之情,他几乎将学习工作过的每一个地方都写了一首歌词,这些词写得非常具体,甚至就是一个村庄、一所学校、一个城区……思恋之情是对刻骨铭心记忆的故园的一种情感的发泄,请看《宋庄》:“我奶奶埋在了那个地方,没埋住她期盼子孙的翘望;我父母远离了那个地方,没远离那落叶归根的向往。我的胎衣埋在那个地方,埋不住我脱胎换骨的渴望……那个地方叫宋庄啊宋庄,我用半生奔走去远离你。而今你却成了我回归的方向;那个地方叫宋庄啊宋庄,我用满怀期待去面对你,又怕你变成我认不出的模样。”每一个形象都情感逼真,描摹细腻,是如此具体可感,又如此让人揪心,不是亲身经历的深切体会,是不可能有如此细微的描写的,这已达到一种如泣如诉的程度。而对《美味的家乡》他是如此描述的“闻一闻香喷喷的俺就馋得慌,舔一口麻酥酥的还有一点痒,咬一瓣咂咂嘴满口都流着香,盛一碗热乎乎暖到了心坎上。”在这里我们似乎尝到了妈妈为我们做的美味。正如《人间词话》所言:“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。”我看,青松是基本做到了这一点的。再看《爱不够咱的黑龙江》:“大雪做咱的护肤霜,才长出白桦树一样的俏姑娘;严冬做咱的健身房,才练就兴安岭一样的壮儿郎……三江汇流斟烈酒,灌不倒东北汉子海大的量;一句乡音润歌喉,就醉晃了大山醉浪了江……”。以乐观的、豁达的、豪迈的口吻道出了东北姑娘、汉子的精、气、神之后,连用“爱不够”的排比句,将思乡之情进一步的推进:“爱不够这狗拉的爬犁冰雪上跑;爱不够这树皮的摇篮树梢上晃;爱不够这高天厚土生我的亲爹娘;爱不够咱的黑龙江,咱的黑龙江”。把对故土的思恋之情的宣泄,延伸到了无以复加的极致,这不就是入木三分吗?《旅踪心痕》一辑虽多是采风创作的作品,他也力求以新颖的角度、生动的语言,把每地每景的特点与自己的心境做到了较好的融合,让对方满意而又无愧于心。当然,青松更多的言情作品多在他的另一个小辑《此情可待》中,也许是他早过了热恋的年纪,这些作品大都是内敛的,更多的透露的是思念与无奈之情。但即使在这些作品中我们也不时看到“放上心做饵,弯下身当杆,抛一生思念到天边……(《钓缘》)”这样情趣相映的妙思佳句。

三、始终如一的平民情结

青松出生在山东农村,少年时随当林业工人的父亲到东北读书、工作,他长期生活、成长在基层,有着强烈的平民情怀。这些情结在他的《词画众生》与《音乐铸像》两辑中有着较为集中的体现,他用浓重的笔墨歌唱伟大的“平凡”。

平凡与伟大好像是意义完全相悖的两个词,孰不知平凡能够孕育伟大,伟大亦从平凡中来。一项伟大的创造发明,难道不是从日积月累的平凡中成就的吗?看起来毫不惊人的默默劳动,一样有其令人赞叹的伟大之处,或许这就是平凡与伟大的辩证关系。在这一辑中他为我们画出了临时工《老郑大嫂》,送鲜奶的、蹬三轮的、卖早点《他们》等一系列普通百姓形象,这些形象可亲可感,好像就生活在我们的身边。《为平凡的人歌唱》是这样写的:“朴实的身影走在繁华的街上,繁重的劳作只为小小的愿望……住着矮棚建起了林立的高楼,美化都市又回到遥远的村庄……平凡的人哪平凡的人,我要为平凡的人们歌唱,你刻画出伟大,你塑造出高尚”。上面所描写的那些极为平凡的劳动,却彰显着劳动者高尚的品德,难道这还不足以用伟大二字来歌唱他们吗?

在另一辑《音乐铸像》中,他塑造多是平凡的英模人物形象。如根据共和国第一军嫂陈发姑的故事写的《你说的话》,用全新的角度和句式:“白天、黑夜、春秋、冬夏,自由、平等、民族、国家,都说那条路很长,你现在走到哪儿啦……三年、五年、十年、百年,哭了、笑了、累了、老了,我什么都不要了,就要那句你说的话……”为我们讲述了一个百年守望的经典故事,令人感动,同时也引发我们的思考。他在为这些平凡的英雄塑像时也在常常叩问自己的内心,所以在烈士陵园前自我反省:“请你回望:今天的我,是不是你想要的未来?(《雨花台》)”这不正是对于初心的追寻和守望吗?在《大国工匠》中通过形象生动、细致入微的描写:“一丝一环、把柔情也拧成坚强;精琢细磨、让钢铁也开出芬芳。”展现了大工匠用“手中乾坤、肩上担当……雕塑着中国的形象”的画面。其实艺术家在作品中塑造着人物的形象,也在作品中塑造着自己的形象,我们的歌词创作同样需要大国工匠。

四、内涵深邃的哲思韵味

思考是贯穿宋青松词作的另一条主线,所以理科出身的他一直担心自己的作品过于理性,但是他又无法回避不时展露出来的思想锋芒。第九辑《山水思量》到第十一辑《不关风月》是作者进行了深层次思考之后之所得。在《草木情怀》的小引中他说道:“人非草木,焉知草木无情?当人有情时,草木也情深意浓。我常觉得自己就是一棵树、一株草,甚至是一条根脉、一片落叶……当我成为草木之人时心中自然就有了草木之情怀。”这是作家的真实感受。在哀伤时,蓝天白云也会成为万籁死寂的旷野;满心喜悦时,狂风大作也会化为喜悦的锣鼓。青松状写了不同心态下草木的不同。比如:“根在泥土、心在红尘。你看得到花开叶落,你分得出笑脸泪痕,可有谁知道根的痛?可有谁懂得心的闷?”在另一首中却是又一番情景:“凌寒望梅、傲霜赏菊,轻嗅兰香、细听荷语,载我而来的是好运,与我结伴的叫花期。”同样是根和花,呈现了两种有别的情结。

《山水思量》中种种异乎寻常的感受与思考,写得依然是我情、我心、我思、我感……只是借助的形象不同而已。有意思的是同一个形象,他在不同心态写出了截然不同的作品。如在《一条河的思绪中》他写道:“我执着地拓宽我的梦想、我的流域,成为一条大江向你汹涌而来,大海啊,你可知道:我所有的奔波只为消散在你的怀里。”而在《不想入海的河里》却写道:“我是一条不想入海的河,我宁愿滋润一片小草从此消隐;我是一条不想入海的河,我宁愿化做一缕清气从此干涸。”这个中的思想变化、以及这个“海”所代表的东西每个人都可能有自己的理解,是他的心绪变了,还是面对的“海”变了?他希望能找到寄托着美好愿望的大海,如果找不到这样理想中的海那就宁愿干涸,这岂不是另一种执着的选择。

第十四辑《格物之悟》是青松在研究儒道诸学方面之所得。格物致知是中国古代儒家思想中的一个重要概念,乃儒家专门研究事物道理的一个理论,《现代汉语词典》将“格物致知”解释为:“推究事物的原理,从而获得知识。”推究事物的原理,并有所领悟,或许是青松“格物之悟”的本意;他自己如是说:“我努力在一草一木中感知、在一山一水中寻趣、在一事一物中穷理,”那他是如何感知、如何寻趣、如何穷理的?“台上你演的是谁?台下谁扮的是你?”(感知?)“掌上乾坤无中生有,花间世界转瞬成空,是我的手疾眼快,还是你的心神不定。”(寻趣?)“我是谁?我来自哪儿?是泥土板结 还是顽石风化?……这一刻的离别,你不该再有牵挂,随着你眼泪流出的是我,一粒小小的尘沙。”(穷理?)因为青松的作品落成是在“且歌且行且参悟”中,所以我也在参悟领会其意,其实这也属于探索范畴的作品。

对于文学创作来讲,任何一部作品都不应是白开水、味同嚼蜡,总应有一定的内涵,一定的用意,一定的主题,否则,那个创作便毫无意义了。拿青松的《萝卜白菜》来说吧,菜在词内,意在词外:“有一位老人长寿过百,说出秘诀来让我感慨,平淡的生活,平和的心态,加上每顿都有萝卜白菜——无论你当多大官发多大财,请记住平平淡淡,清清白白,消病祛灾,营养丰富的萝卜白菜”。借萝卜白菜隐喻了人的一生应平平淡淡、清清白白的道理,萝卜白菜只是借来歌咏的载体,这就是哲理词的特色,也是他做人的自我要求。

当然还有许多蕴含哲理的作品,这里就不再一一举例了。总之,写蕴含哲理的作品是离不开潜心思考、认真构思、掷地有声、言之有物的。《艺概》“词曲概”一卷中讲的好:“词之妙莫妙于以不言言之,非不言也,寄言也。如寄深于浅、寄厚于轻、寄劲于婉、寄直于曲、寄实于虚、寄正于余,皆是。”我以为这里所讲的写词不提倡直白、直露,即,以最浅显的语言隐寓最深刻的哲理,以较松的描述概括厚重的内容,以婉约的笔法书写雄劲的立意,以曲折的表述代替一览无余的直白,以虚拟的奇思妙想折射真实的蕴含,以偏颇的角度寄情正面的颂扬;这“寄深于浅”正符合歌词以最浅显的语言隐寓最深刻哲理的特性,这也许正是青松努力探寻追求的方向。

可称之为宏篇巨制的《词韵诗心》非我一篇拙文所能正确评价的,好在有识之士大有人在,不妨为此费心评论一番。青松是乐于学习努力创新的词作家,未来定将在探索与创新方面做出新的更大的成绩。