园林空间透明性浅析

——以西塘醉园为例

2023-09-25葛顺志沈实现

葛顺志 沈实现

(1.烟台南山学院艺术与设计学院,烟台 265713;2.中国美术学院建筑艺术学院,杭州 310024)

《透明性》一书中认为“透明性”把“现象”确切的描述看作是所有洞见和理解与知识不可或缺的前提条件,这种观念起源于对知识进行系统化努力的伟大传统。在透明性理论下重新解读古典园林,并不能代表中国园林的一切本质,浅空间暗示的空间层次也仅是分析中国古典园林空间多样性的一种方式,由于中国古典园林本身空间结构的复杂与其历史文化的深厚特性,使得对于中国古典园林的理解不可以只局限于某一种单一的角度,但“透明性”这一普遍适应性的独特概念,也一定程度地解决了中国古典园林由于过分精神化而产生的形而上的难题。在此基础上,借助“透明性”相关概念来分析醉园所涉及的空间暗示与空间序列,是不局限于一种角度的思考方式,可以在社会时代、信息技术高度发展的审美模式下,保持冷静与思考。

风景园林;古典园林;空间分析;现象透明性;醉园

希格弗莱德·吉迪恩提出透明性的概念,并将西方绘画与建筑进行一定意义的分析与联系,在其著作《空间时间建筑一个新传统的成长》[1]中,注入了对于透明的研究。戈尔杰·凯普斯在1944年将“透明性”的特征看作是不会因视觉而受到破坏的相互渗透关系,并进行相应的表述。在《艺术与视知觉》[2]中,鲁道夫·阿恩海姆将格式塔心理学与透明性进行联系,并将人类对于“透明性”这种现象的感知进行了一系列的解释。1955年柯林·罗和罗伯特·斯拉茨基共同撰写了有关透明性的一篇文章,1956年以《透明性:物理层面与现象层面》为题,发表于Perspecta,同年春天,透明性课题的三部分大纲基本得到完成。通过绘画到建筑的“透明”概念区分,将“浅空间”与“深空间”的概念进行区别概述科林·罗和罗伯特·斯拉茨基构建的“透明性”理论,一定程度上体现通过经验事实的获得可以来引导艰深理论的发现,“透明性”对空间组织的作用。

对于透明性的研究离不开其与中西方绘画、建筑、传统江南园林空间之间的关系。黄愉皓[3]研究了绘画与造园中的藏与露,从山水画语境方面对人文园林造景的透明性进行分析与比对;施济光[4]从景与深方面进行江南园林造景的透明性解读;杨岭[5]和肖龙斐[6]分别以网师园、艺圃、拙政园、留园来分析江南古典园林中的透明性现象;赵爽等[7]则是从景观真实空间与意识空间入手,研究其中透明性视野下的二元辨析;田春阳和曹灿景[8]从空间的透明性赏析中国古典园林的空间构成。李馨全等[9]将研究点放在现代建筑上,分析透明性在当代建筑中的应用探析;王沁冰[10]则通过科林·罗《透明性》对建筑的立面进行了一系列的解读和思考;勾思[11]对现当代建筑的透明性进行了研究;戚山山和翟宇琦[12]对《透明性》中的建筑“浅空间”进行了一系列分析;姜兆捷和郑志[13]从现象透明性角度分析古镇建筑空间组织;稂莠[14]则对透明性建筑进行相关解读。此外,王卓奇[15]将醉园界定为江南庭院园林,并整理了大量的基础资料。

总结上述研究,目前在对园林空间组织及其复杂性问题的深入解读方面相对缺乏,本研究基于对透明性理论的解读,以醉园为研究对象,展现其独特且复杂的空间构成与空间游憩体验,研究所采用的园林空间解读视角和分析方式,对同类研究的开展具有重要启发意义。

1 透明性理论

在探讨“透明性”的概念之前,需要对其进行相对基础但必要的区分。透明性可能是某种物质的固有属性,例如玻璃幕墙,也可能是组织关系的固有属性。据此,可以通过了解物理透明性和现象透明性之间的区别,来理解两者对于古典园林的特殊意义。物理透明性可以借助书中引用字典对透明作形容词的定义,由字面理解纯粹的物理学意义,作为“透明”(Transparent)的反向含义,在大多数情况下,“现象透明性”可以理解为一种矛盾,一个新的视觉属性,为了解决这种矛盾,戈尔杰·凯普斯也由此在《视觉语言》中假设一种新的视觉性质的存在。本研究所进行的理论表述,是基于“现象透明性”理论下的观点阐述。

1.1 从西方绘画到建筑

在绘画作品中,绘画内容所涉及的二维空间,是在立体主义的意义范围内具备了更多维度的可能。时间与空间在正立面观赏角度的限定下,产生了更强烈的空间序列与空间层次,造就了超越物体本身的现实意义。

绘画作品中立体主义的特点是利用空间水平线与竖向直线所形成的平行透视效果来压缩景深,以表达作品其中的暧昧态度,而空间在水平对角线方向上的纵深则是利用一种具自然主义特征的曲线与斜线进行组织暗示,由此而产生的两种坐标体系在叠合穿插与相互作用的行为方式下,引发典型立体主义的多重含义主题。布拉克认为在观察过程中通过感受的逐步唤醒来体验主体之中的空间深度和具体形态,以达到展现空间浅景深的现实意义。毕加索为了让主题更为稳定,将网格包含在主题里面并将其当作一个周边元素带入画作之中,相比较而言莱热的作品则更具有解读可能性和阅读深度。

建筑中则是通过空间层化系统的实现来展示现象透明性。柯布西耶在加歇别墅中,对于平行视角的注意,在绘画方面更接近于莱热对于平面的关注,使内部空间在外立面的遮掩下无法估量其纵深,内部空间总是以一个连续分层序列的扁平空间展现在外,而莱热则利用从外层的内边界向内部位移,来实现并扩大空间维度。柯布西耶则选择了在别墅的核心空间开洞来营造矛盾的空间维度,以体现凯普斯的透明性,通过辩证的方式往返于事实与意义之中,造就了对于空间环境中“深”与“浅”现实语言的隐喻与理想意义的反驳,在一定意义上可以看作是具有巨大张力的可视解读力量。

1.2 从东方绘画到江南园林

东方绘画以中国山水画为例,力求一要师法自然,二要得其神似,一幅静态的画面可以同时兼顾静谧的深远意境与动态的变迁之意,人在其中的尺度伴随着观法与姿态的不同,使得“卧游”“神游”成为穷尽山水的另一种空间维度,不论是宗炳或是倪瓒的理想,都是时代与历史的生活印记。李渔的“扇面窗”可以在乘舟游湖的过程中览尽满城锦绣,运用取景框的“静态”造就了景面的“动态”,一幅幅定格的画面在物换星移中转瞬即逝。对于“观”与“被观”的状态,在夜色中更添趣味,烛光下“扇面山水”到“扇面人物”的转化,满足了隔岸的灯火与人群。

中国古典园林具有“步移景异”的特点,园中景物静止之时,构图变换,继而视点改变,景物便改变了原有立面形态以及位置关系。园林内连续设置的系列窗口形成的完整序列,层层景面叠加,浅空间随之形成。园内能主之人利用蜿蜒花墙、曲廊、小径连通穿插景面,使观者游走过程中获得连续多变的动态画面,游人在求证空间真相时便体会了园林中的“移步换景”之意。在园林中停顿与观法通常是相互影响的,被景致吸引之后的停顿,是以一种面向性观法为前提的观赏方式,通过营造固定的观赏点来“规范”游人的观赏方式,对景关系的存在是一处观景点的“停顿”,为所观之景提供了更多观法的可能性。园林空间变化万千,所呈现出的空间形态与空间尺度都不尽相同,人在其中游行也会感受到不同的体验,是视线与身体、视觉与触觉、听觉与嗅觉共同体验的园林游园体验。

古典园林营造的“曲径通幽”“咫尺重深”则是将纵深空间以一种更加不可推测的方式表现出来,现实中纵深关系的内涵则被进一步弱化消解,纵深空间逐渐成为一种连续空间,被山石花木、走廊、漏明墙等元素所遮挡、打破甚至分割,从而产生了新的空间组织,同时形成相互平行的参照物。观者在游走过程中通过一系列的元素和光线明暗提示,会受到向前的推进力,但观者却没有确定的视觉焦点,任由目光在立面游动,甚至窥探旁边漏窗之后的神秘景色,多变的空间层化结构,使观者在这一空间秩序又或是另一套空间秩序中产生相应迷惑的情感体验。

2 园林空间的透明性分析

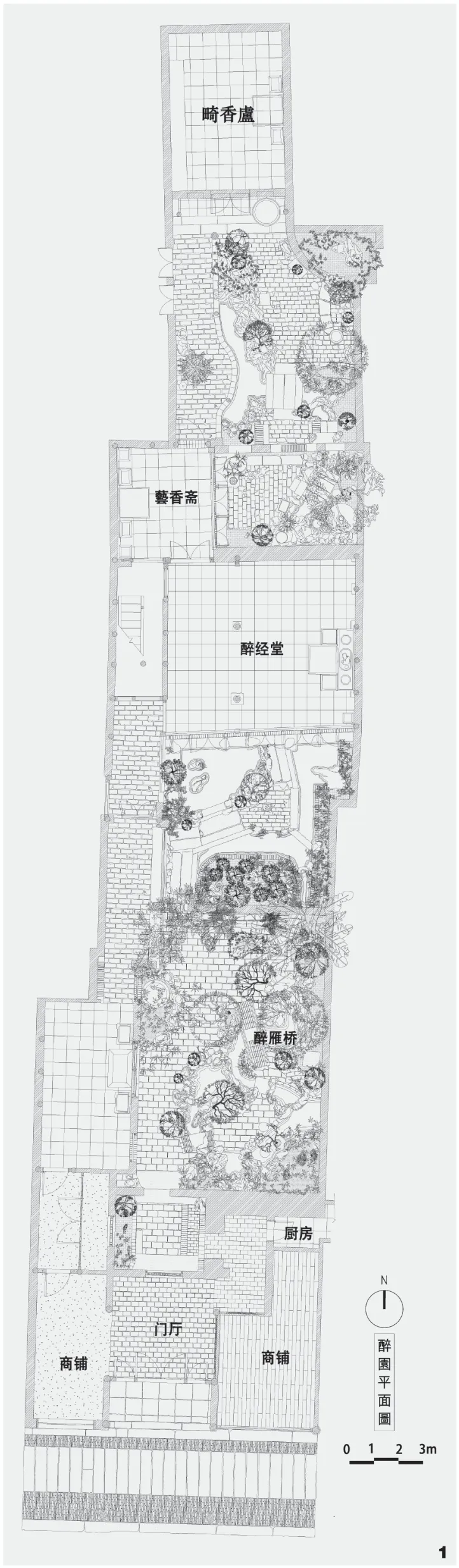

醉园(图1)地处中国江南六大古城之一的浙江嘉兴市嘉善县西塘古城,以墙垣分隔庭院,并在传统居住的庭园范围内造园,构成了大小不一的4座庭院,院落内均有自己的附属建筑,虽然规模小但设计十分精巧,营造了层次递进的4个体量较小而内涵丰富的院落空间。

图1 醉园平面图Fig.1 Plan of the Zui Garden

2.1 图底关系的解读

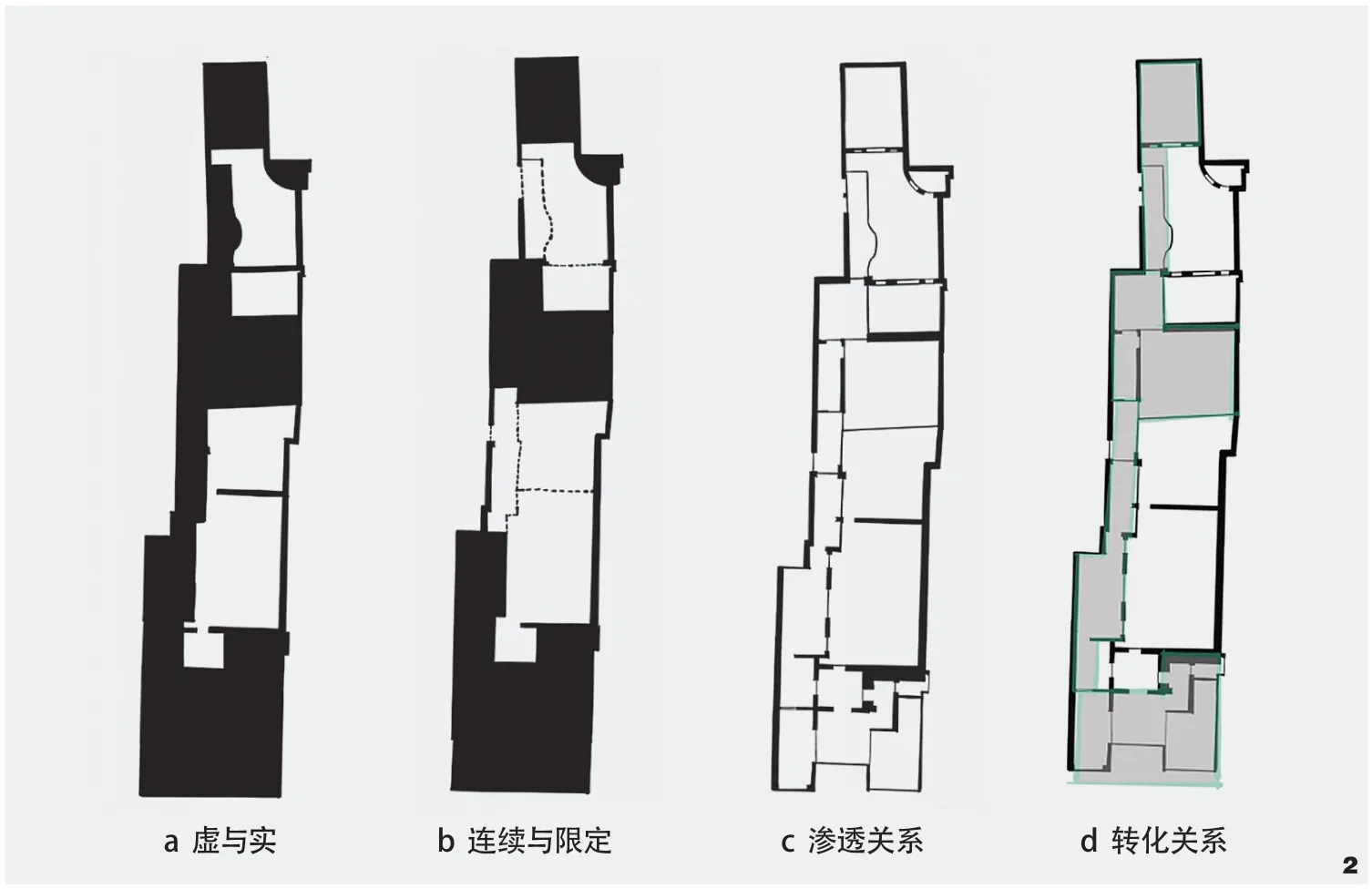

从某种意义上来说,空间的界定主要体现在空间的限定元素和自身体量对界定元素的激活这一层面。在“虚”“实”关系共同参与共同完成的图底关系中,二者的对立感则变得毫无必要,甚至可以体现同一事物的不同程度和阶段,透明性的图底关系某种程度上可以理解为秩序的分解与整合。醉园中建筑空间的自身体量,与连续空间中各司其职的墙面、花窗、立柱等元素确定着整个空间中的围合程度。醉园中的连续空间主要体现在廊道的承接作用,表达连续空间的图底关系中,“虚”与“实”只是言语和感受上的区别,在概念上则是相互补充,相辅相成,是同一媒介的两个方面,具有独特品质和属性的建筑学空间,在概念上形成连续的媒介,涵盖不同的空间、体量以及虚实。醉园表面上体量(虚)和空间(实)的对抗(图2-a)与连续脉络中的空间限定元素(图2-b),由于空间边界变化所引起的围合程度的改变,在一定程度上完成了“内部空间”与“外部空间”的过渡,将二者交叉渗透,使整个空间形成了连贯的结构整体(图2-c)。而相对于更加“内部”空间而言,依赖围合程度的“内部空间”也可以成为“外部空间”(图2-d)。

图2 图底关系Fig.2 The figure-ground relation

2.2 压缩的多层景深与平行透视

醉园整体空间狭长,室内空间序列形成明暗、宽窄、虚实的变化,导致视觉上的体验带动心理感受。醉园进门过门槛后左转,再走出廊道,又走进了一处小展厅,东侧二门夹一漏窗,用来自另一个空间的“侧景”作为二者之间的过渡与说明,其所表达的空间关系,既向内也向外,其中镂空的部分,将立面的完整打破,使院子中的景观流入空间内部。西侧是展示字画的墙面,再继续前进,进入一处更窄的空间,在一段美人靠上,观众可以通过门洞与漏窗窥视院中的景色,而小园另一面的开窗手段,则暗示了一处有趣的大空间正隐藏在其后面,对于是否真实有互相平行的共同立面在这一空间中出现的猜想,游人在体验空间的分类与走向过程中,为这一简单的质疑提供了更多的现实可能性。东侧4个庭院构成了一幅具有横向生命力的山水长卷,是具有故事性的陈述方法,是游园中引导游客对最初猜想进行推翻与重塑的一种空间塑造方式,或是起于无意识的情感寄托,却造就了具有程式化的呈现方式。立面纵深空间因为与相互之间的界面而产生了难以预测的效应,犹如外在所暗示引导的,园林空间在醉园东侧表现为连续的分层序列(图3)。

图3 暗示引导Fig.3 Suggestion guidance

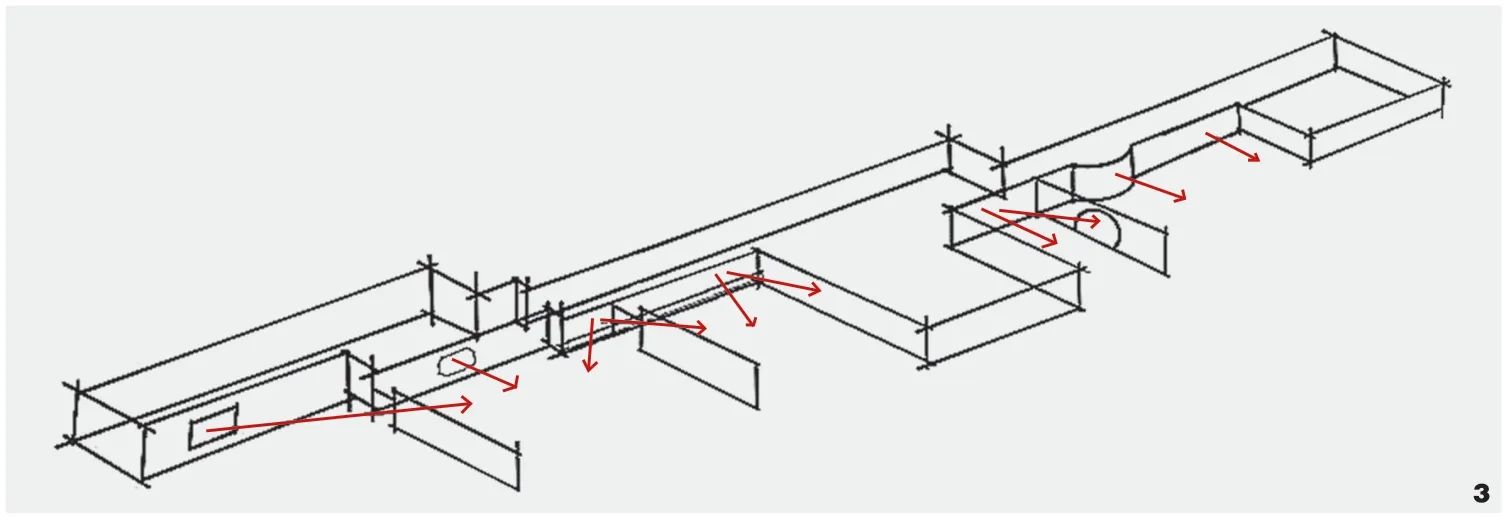

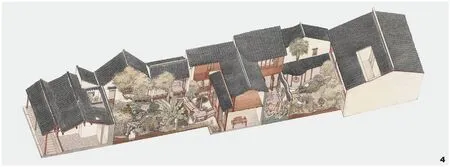

醉园从东西面近乎整齐一致的空间组合方式中创造了弹性,而醉园小花园系列的连续结构以及大量与之相互垂直的平行墙体(图4),则共同构成了无穷无尽的关联与动态解读。东西方向的建筑与小花园的空间关系序列,可以分别解读为相互穿插、相互突入和相互粘连,使得空间既有分化也有整合。灵活分享庭院中穿插着园道的自然曲线,使游人在实际和象征意义中,自由辩证着往来,片刻也没有停歇。

图4 醉园轴测Fig.4 Axonometric map of the Zui Garden

醉园建筑内游走路线的固有属性,使得建筑立面组合中,每一种元素都是不明的,观者从不断的形式与意义中找到新的关联。水平排列的垂直元素通过持续不断的相互作用共同吸引着观察者的目光。西侧的柱子与实墙作为限定因素形成一个垂直的空间界面,檐廊与窗框的窄边拉伸了空间,也在一定程度上起到了限定作用。平行透视法所构成的视觉长卷把各种元素一一排列,通过限定平面使得外部空间景象清晰可辨,长卷担负着描述性的功用,将立面上由对多个层面构成的真实景象,通过可见的空间层次昭示在外(图5),众多的空间层次相互交织在一起,由组成复杂形势系统的水平与垂直元素来共同表现,不同系统的空间层次相互交叠、互相贯穿,创建了空间有序的复杂系统。

图5 醉园长卷Fig.5 Long picture scroll of the Zui Garden

2.3 模糊组织与自洽系统

醉园醉经堂所处的空间实则是前后二个院落的休止符,进一步隐喻多层空间结构的存在,在整个醉园狭长空间的结构内部,相近的空间之间存在着界面,漏窗墙体或镶嵌玻璃的木门可以看作为界面的一部分,界面空间可以忽略但不能否认。视线无阻的玻璃材质,甚至是雾气、阳光等介质,尽管在视觉上无法将连续空间打破,但感受则是在视线的相互穿透中被唤醒,是隐喻着的现实界面与其身后不可估量的空间之间的关系,而玻璃和木头组合而成的木门使之成为了可能(图6)。

图6 渗透Fig.6 Penetration

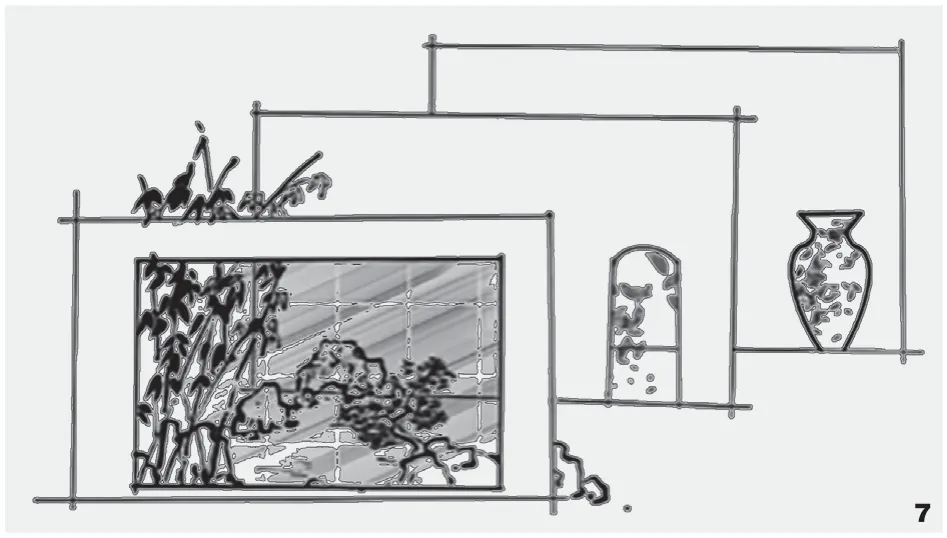

醉园中两重的空间界面并非完整,因为第三重界面不仅客观存在,而且保留着观察线索,从醉经堂中透过木门玻璃望向院子,便可以看到院子南面墙上的两处门洞,洞口中树影窸窣,这三重界面就本身而言都是不完全且片段的。界面彼此互相平行并参照,强化了正立面结构并暗示着建筑物内部空间在纵向层次上的联系与进深,即一个相互并行的、水平伸展的空间结构(图7)。

图7 空间层次的联系与进深Fig.7 The connection and depth of spatial level

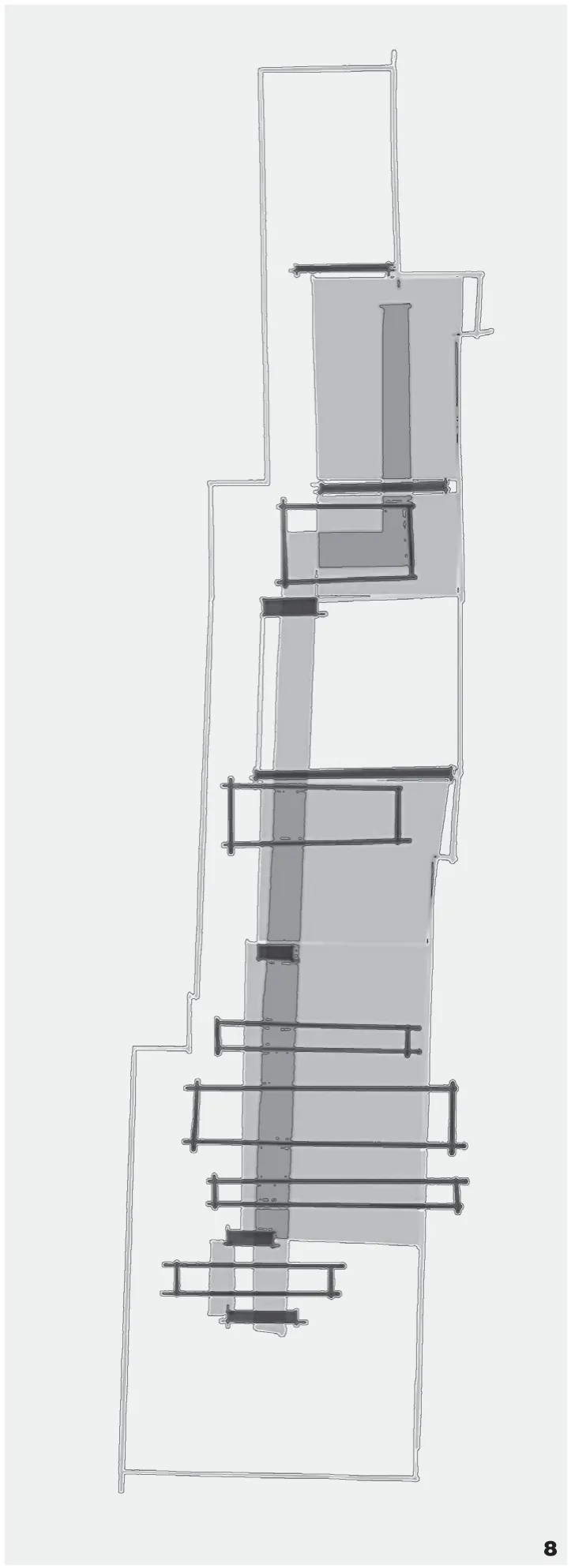

游人基于透明性概念而引发的对于事物差异性的关注,可以帮助理解相似性与独特性在事物中存在的意义,促进空间功能和形式的排异与融合。醉园中通往版画室的道路有多种选择方式,在外部建筑道路与庭院内部道路交叉处(图8)选取路线时,可以很清晰地看到两部分空间与秩序体系之间的相互关联,同时意味着可以进入不同的空间组合体系。在建筑物和庭院两套系统的重叠节点中,实现了空间的交换,建筑标准化的内部空间与庭院保持有分有合的空间关系,游人在前进过程中同时受到建筑主流线路的推力与外侧庭院所漏景致的吸引力。当一个空间系统隶属两套或更多个空间体系时,此系统只是沿着纵深走向贯穿整个外部空间中轴线的一个片段而已,但在这时透明性便产生了。

图8 不同道路系统与交点Fig.8 Different road systems and intersections

2.4 新旧融合与历史叠加

醉园整体建筑框架为明清遗存,伴随一部分小品(明代的花台和古井)留存至今。醉园在20世纪90年代又新增了一部分景观元素,由王亨先生主持翻修,在原有空间上增添了新的元素,种植花木,叠山理水。醉园的主体建筑醉经堂建成于乾隆年间,主人为王志熙,系王氏十五代世祖,字维清、号修竹,自号晚翠老人,是著名的书画家,曾结师竹社,为西塘最早的文人结社。有记载“家有老屋数椽,仅支风雨,而剔石种竹,雅有逸致”。据此推测,王志熙曾有造园活动,而且以竹为要。“交游只在竹之间”可能出自其口。

醉园的庭院常与生活空间、公共空间、私人空间混淆在一起,透明性在园中的组织结构贯穿而彻底,设施的崭新与陈旧、空间的公开和隐私、意义的多人与个体,都无法割裂地交织在一种多面的、丰富元素的庭院中。庭院作为附属单元,可隶属于相邻厅堂或是檐廊等不同系统。据王氏第24代裔孙王小峥所讲:“我们现在住宅的所在地,隶属于塔湾王氏的偏厅,是原有建筑的部分。”而今,王氏的“醉园”已成为旅游景点,游人可进入参观并购买版画作品,正是这个同时兼顾了公共和隐私的艺术空间类型,满足了大众和私人的需求所设计,应对两种不同类型的空间,以及新旧两种成分。在这里可以领略到中国古代家族文化的神韵,同时,也折射了传统文化的缤纷异彩。醉园的新旧融合与历史叠加很大程度上有赖于透明性空间组织带来的多重解读。

3 结论与讨论

透明性实验应用于实践,是某种形式方法论的一部分,把现象确切的描述看作某些洞见、理解和知识的不可或缺的前提条件。古典园林的空间组织及其复杂性问题一直是风景园林学科的重要研究议题,基于透明性的理论方法,阐释了西塘醉园的空间构成与空间游憩体验,将醉园空间的复杂性以全新的视角揭示出来。中国园林的空间结构,本身就具有复杂性和众多历史文化背景、人文情怀,对于园林的思考方式不能从单一角度展开。园林透明性的普遍适用,一定程度地解决了古典园林过于精神化的形而上的问题。当下是个多元需求的时代,对于矛盾的渴求,个人寄托和手法主义的倾向,使透明性组织关系的特殊价值得到理解和重视。基于透明性概念而引发的对于事物差异性的关注,可以帮助理解相似性与独特性在事物中存在的意义,这在一定程度上不仅对设计和思考大有裨益,也能在现今社会、经济、技术、信息高度发展的模式下保持冷静,避免一时的狂热。

注:图1由中国美术学院2019年下乡测绘组绘制;图4由黄迪、何家贤绘制;图5由何天佑绘制;其余图表均由作者自绘/摄。