陌异感与熟常之物的变构

2023-09-25王可田

王可田

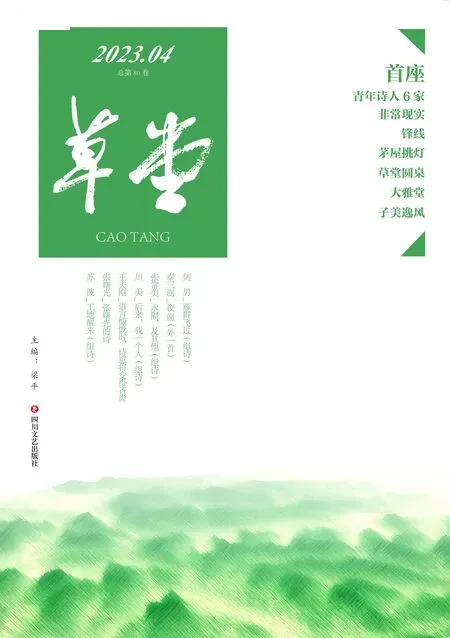

一个时代或一个时期的诗歌活力,有赖于写作者思维模式的更新、语言的创变,以及陌生经验和异质元素提供的汲养。时至今日,我们所能看到的现代诗歌在其表现力的强度和延伸的边界,已被推送得如此之远,以致后续的写作仍旧可能是在已知范围内的重复劳作。这带来确凿的压力和焦虑,但也是寻求改变的契机,就诗歌艺术的本质来看,也是一种内在要求。阅读本期六位青年诗人的作品,部分诗作呈现出来的陌异面孔或表情,以及对熟常、熟识之物的诗意变构,令人欣喜。也就说,文本创新和文体自觉在新时代的青年诗人那里,已成为常态化的追求。

秦三澍的学术背景,不大允许他的诗歌在熟常、惯常的层面上运作。他精通修辞学的种种技艺,深谙语言的潜能,短短数年的诗歌实践令人瞠目。他的作品存在阅读的障碍,却并不意外,因为他从事的是一种有难度的写作,一种最能体现诗歌文体特征、诗意强度和表现力的写作路向。诗歌意涵有待索解,充斥其间的来自视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉的感性力量,以及精妙修辞带来的诗意快感,却确凿而实在。

相对于诗人精粹而注重形式感的其他作品,这首《夜愿》略显庞杂,当然这与叙事性框架的设置和戏剧化场景的剪辑有关。该诗与芬兰的那支摇滚乐团应无关系,除了其中的“手术刀银亮的女声”让人想起女主唱金属般的嗓音。“夜很匀。地再潮也要俯下去”“街角通电的柿子摘除了焦味儿”,这些诗句传递出这样的感知 :并非诗人在言说,而是词语按照自身意志在行动。的确,正是在诗歌主体的部分让渡中,语言获得了自主性。“一个新人,他,瘟疫中被剧院驱赶的/健康的小丑”,应该是众多角色簇拥的核心人物,而结尾诗句“变浅的蜜悠然呻吟着‘父亲’”,难免让人猜度:这首诗莫非是一个叙事性框架下展开的精神分析学命题?

《遗失之道》由三部分组成,多人称设置以及人称的转换,“植物性”“侍者”“捕猎”“蜂群”“花锥”“嫣红”等等词语或意象的暗示,使得诗意的披露相当隐秘,却抵探现代人意识和心理的深层结构。同时,这首诗“去现实化”和“去个人化”的特征尤为明显。当诗歌不再执着地指涉或映照我们的生存和社会现实,不再是与生命本体的契合与同构,那它只能更多地在智识层面、语言的能指层面运作。于是,成为马拉美所言及的“偏远的建筑”。“被削尖的芳香”,“梦的软边”,“一个绕着配给制盘旋的节日”,诸如此类的修辞在智识的推动下,扩散延展为彼此勾连的诗歌织物,刺激着我们的感官,激发了语言的活性和潜能,从而也刷新乃至颠覆我们对诗歌的固有认知。

毫无疑问,秦三澍是一位有着独特风格和诗学追求的写作者,他极具综合能力和包容性的文本,容纳歧义和不可解因素的晦暗,对读者既是某种程度的拒斥,又构成深度的诱惑。

相比之下,北鱼的诗就明朗很多,现实所指与主观意绪易于辨认,不至于让我们陷入思绪的茫然,或言说的窘迫。这组诗的成熟度颇高,用词精准考究,意象的拣选和打磨很见功力。像《清晨,去看塔里木河》就采用对谈语境,避免了描述的冗长。“倦意尚有一小段弧”,灵动新奇;“卸下两岸的胡杨和村镇”“在梦里拔掉栅栏”,是想象力参与促成了鲜明的诗歌形象;而“泥沙和雪水/我会分开谈谈”里面的“分开”,显然有两层意思。这首诗的轻盈微妙、细致传神,让我们得见诗人精湛娴熟的诗歌技艺。

《清晨,去看塔里木河》优美怡人,而《夜幕初临江东村》则带来些许陌生化。诗中提到“旷野的笔力”,事实上,诗人也正是通过劲健的笔力将一个本该属于散文叙说的乡村之夜,点化为“画师和舞者的酒会”,奇幻曼妙的诗歌之夜。“夜幕的滑坡”“稻田的口袋”,如此状物,这是诗歌的特技;说风是“带着咸湿记忆的透明颜料”“劝诫曲谱,就藏在环村跑道左侧”,同样是诗歌的特技。结尾,“坐在这里/我离星空,只差一个静逸的图层”,阔大的境界顿时跃出。

北鱼最具陌生感和异质化的融汇,体现在《蛛丝》一诗中。诗人在这里放弃了常规描述,致力于蜘蛛的“机械化”。“生物学的支点”“一台装载程序的机器虫”“代码”“夜色高清屏”“时间变量”“夏季函数”,冷冰冰的科学词汇,经过颇见匠心的焊接组合,变构为异质混成的诗性语言。

与注重语句锤炼和诗境营造的北鱼相异,胡游是以浅易的语言、透明的语感来传递认知的:“一个中年妇女挑着一担花草/在后现代结构里一路慢悠悠走来/让我们看到的故乡是那么小/小到只是一钵花草”。面对玉米,这乡土事物,诗化的叙说带来新鲜的感知 :“玉米地里还有些玉米/迟迟无人认领”,“包裹玉米的壳已失掉水分/蒸发了激情”。当诗人“描写一条河流”的时候,她发现 :“它所能接触到的落叶、沙石/如人生的一些相遇/但下一刻不会比这一刻有什么惊喜”。这样的诗意发现不见得有多深刻,但对一位90 后诗人来说,有此觉悟已令人欣喜。胡游这组诗立足当下,在平凡的物象和生活场景中发现并萃取诗意,散发着这个年龄特有的清新、自然和简隽气质。

在当下生活现场,在“布满电路板的城市中央”, 周钰淇的情感表达特异而醒目。在《我亦是水》 中,诗人以戏拟的方式进行颠覆,还原了人体的生化构成:“泪腺接通电路板。证明/贾宝玉是错误的 :我亦是水——/含无机盐、蛋白质、溶菌酶”“左耳内部的时钟拧紧了发条/留我独自伫立在布满电路板的城市中央”,在集成电路般的现代社会,生命个体犹如被安插的物化元件,迷茫和忧伤无以复加。阅读这首诗,我们会发现,异质的诗歌元素或者说某种非诗语境的片段,被植入情感体验的核心,生成了别样的诗歌肌质。从“具象化传导你掠过耳边的密语”“拧紧欲坠的晨露”这样的诗句中,也可见一斑。

同样是情感表达,《月亮色柠檬》显得清新隽永。在自然物象的映衬和叙事情节的推动中,“今晚月亮的嘴里藏着火舌/刺辣辣在我们之间划燃火柴”“我的心脏今晚大约吃了/一万颗月亮色柠檬”,新鲜的意象和比喻为青涩恋情穿戴上美的新衣。

一般来说,情爱体验因其私密和极端,易于生成异质化书写,而亲情太过敞开和普遍,表达往往趋同。但若给予亲子关系深入的考察和披露,无意识情结便显露其幽深的一面。与父权社会下的父子关系一样,母女关系也被反复阐发,甚至包含了更多的冲突。苏笑嫣的组诗《爱的对峙》以女性主义视角切近这一主题,触及母女关系中共生、分离和认同的各个阶段,揭示了深刻的心理内涵。

“你的胳膊揽过来时/像是括号……带来厚如毛毯的和平”,切身的童年经验强化着亲子关系的纽带。然而在母女一体的共生幻想中,母爱往往会发展为一种“专制”,“接受一种爱,就要接受它的统治”,这其中有认同也有无奈。随着孩子的成长和独立,那种共生关系被打破:“时间有着缩减的弧线/它有时是空间,使我们时远时近。/是不是总是这样?我们在一起,却又在分离”“我们相隔遥远,在同一个沉默里”。爱的冲突与对峙之后,是深深的认同,这也标志着女儿在曲折的心路历程中重获自我:“她的面容提前着我的衰老/她现在占据的地方,二十年后我也将站立”。

在这几位诗人当中,朱语是年龄最小的00 后,青春的思绪或许飘摇,语言却透出一股难得的定力。《未亡人》以叙事化传递出的人生况味,《梦游》以意象化营造的优美诗境,都能给人留下深刻印象。《沙漠中的树》着力刻画诗歌形象,带有鲜明的人格化特征。从中我们不仅感受到生命意志的喷涌,也获得一种微妙的诗意辩证。“无限向下——也向上,/向水源也向太阳”“招展温柔给夜风和月亮看,/也看夜风和月亮外的风景”。从“那么,成长吧”“那么交际吧”,到“那么,孤独吧”,在这棵沙漠之树被赋予的精神姿态中,蕴含着诗人对生命本相的觉察和顿悟。“从日升到日落,/边重复经历,/边重复忘记”,朱语诗歌表达的洒脱和睿智在这个年龄段是少有的。

以上六位诗人的作品,在带来诗意形象的感染、触发的同时,也促使我们对诗学问题的再思考。“陌生化”理论在当代诗人的写作中已成为共识(当然也不可绝对化,对诗歌表达的多样性和其他可能性设限),具体到诗歌的实践及其创新性要求,我们不妨说:诗歌就是对熟识之物的改造,对语言和现实的变异;而诗人所拥有的,也不止是描摹现实的画笔,更是点石成金、创造“第二现实”的魔法棒。正如胡戈·弗里德里希在《现代诗歌的结构》一书中的精到论述:“现代诗歌如果涉及现实——物的或者人的现实——那么它也不是描述性的,对现实并不具备一种熟悉地观看和感觉的热情。它会让现实成为不熟悉的,让其陌生化,使其变形。诗歌不愿再用人们通常所称的现实来量度自身……”