曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果研究

2023-09-22王建芹

王建芹

(上海宏波工程咨询管理有限公司,上海 200000)

0 引言

“城市黑臭水体”是指由于城市污水、工业废水、农业面源污染等多种因素导致的水体污染现象[1-3]。黑臭水体不仅对环境造成了严重的危害,而且对人们的生活和健康也带来了很大的威胁。曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果研究是当前环保领域的热点问题之一[4-5]。曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果研究是一项复杂而又重要的工作。在这个过程中,我们需要对黑臭水体产生原因及治理技术方案进行深入研究,以便更好地解决这个问题[6]。为了更好地解决城市黑臭水体问题,生态环境部联合住房和城乡建设部制定了《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》[7]。该方案旨在通过加强监管、加大投入、加强科技创新等多种手段,全面推进城市黑臭水体治理工作[8]。同时,《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》也已经出台。这些政策文件为曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果研究提供了重要的指导意义。曝气技术通过提供氧气来刺激水中微生物的生长和代谢,从而降解水中的营养物质。同时,曝气技术还能改善水体的水动力学条件,促进底泥的氧化分解,从而减轻黑臭底泥的压力[9]。为探究曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥的效果,本文从曝气量、曝气间歇时间和曝气位置三个角度对曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果进行研究。

1 材料与方法

1.1 实验设备及臭黑水

本实验所用的实验装置,如图1所示。装置底部填充有15cm厚的泥土,实验装置的高度可调节,最低40cm最高70cm,装置的直径20cm通过流量计和空气压缩机以及继电器控制入水流量。由于芦苇根系里的细菌、微生物、细藻和浮游动物可以吸收和过滤水中的有机物质,且芦苇根系里的吸附剂和离子交换剂可以吸附和去除水中的重金属离子、磷酸盐等有害物质,因此本文选择芦苇根系用于净化臭黑水。使用的土壤来自河岸,在进行烘干晒分后,采用电子秤进行土颗粒组成测定发现其中粘粒占1.8%、粉粒占69%、砂粒占29.2%,采用ST2100Ph计测定土体的pH值,根据(LY/T 1237—1999)使用酸式滴定管测定土体中的有机质,根据三氯化六氨合钴浸提-分光光度法使用TU-1901紫外可见光分光光度计测定阳离子的交换量,根据凯氏法使用酸式滴测定全氮,根据(LY/T 1228—2015)法使用坐式滴定管测定水解性氮,根据(Y/T 1232—2015)法使用TU-1901紫外可见光分光光度计测定全磷和有效磷,土体的理化性质的相关信息见表1。

表1 土体的理化性质

图1 装置图

试验使用的臭黑水取自某城市内河,通过对该市水样进行检测,测得的元素含量见表2。

表2 土体的理化性质

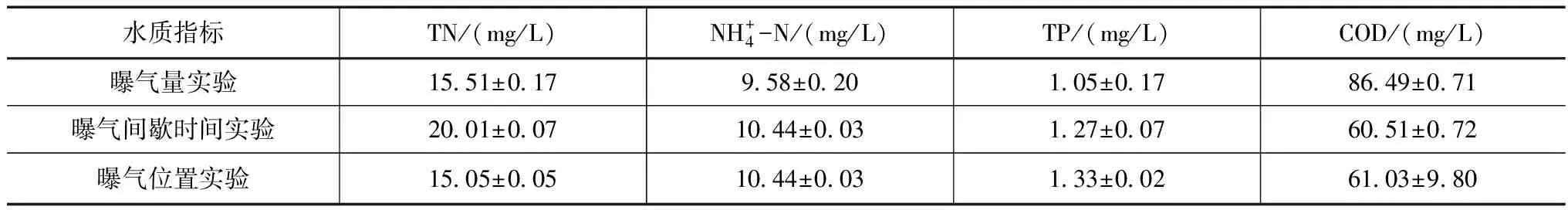

在曝气量实验、曝气间歇时间和曝气位置实验的进水中各污染物的初始含量见表3。

表3 各实验进水时污染物的初始含量

1.2 试验设计

(1)曝气量试验

曝气量试验的初始环境为间歇时间为0h,曝气位置为0.5;在高40cm的设备中进行对照组,并模拟进水;在实验组的设备中种植芦苇根系的同时模拟进水,共开展18组实验,待实验结束时,根据测定水质中污染物的浓度确定最佳曝气量。去除率的计算公式如下:

(1)

(2)曝气间歇时间实验

曝气间歇时间实验的初始环境为曝气位置为0.5,曝气量为(1)中的最优曝气量;在高40cm的设备中进行对照组,并模拟进水;在实验组的设备中种植芦苇根系的同时模拟进水,共开展18组实验,待实验结束时,根据测定水质中污染物的浓度确定最佳曝气间歇时间。

(3)曝气位置实验

曝气位置实验的初始环境,曝气量为(1)中的最优曝气量,曝气间歇时间为(2)中的最优曝气间歇时间;在高70cm水深50cm的实验设备中进行对照组,并模拟进水;在实验组的设备中种植芦苇根系的同时模拟进水,共开展18组实验,待实验结束时,根据测定水质中污染物的浓度确定最佳曝气位置。

2 结果分析

2.1 曝气量对常规污染物去除效果的影响

图2 曝气量对常规污染物去除效果的影响

2.2 曝气间歇时间对常规污染物去除效果的影响

图3 曝气间歇时间对常规污染物去除效果的影响

2.3 曝位置对常规污染物去除效果的影响

图4 曝位置对常规污染物去除效果的影响

3 结论

本文通过自制的实验装置从曝气量、曝气间歇时间和曝气位置3个角度对曝气治理黑臭水体污染物及黑臭底泥效果进行研究,得出以下结论。