基于科学探究素养培养的高中生物学5E教学研究

2023-09-21李振梅

李振梅

[摘 要]科学探究素养是高中生物学的重要核心素养。文章根据美国生物学课程研究所提出的“5E教学模式”,以“动物细胞培养”一节为例进行高中生物学教学设计,以期通过高中生物学5E教学,让学生在情境中增强求知欲,在动手实验中深化探究,在对比中作出解释,在联系实际中学会迁移,在评价中得以巩固,从而培养学生的科学态度和科学探究素养。

[关键词]科学探究素养;5E教学模式;高中生物学

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)17-0087-03

一、核心概念及其内涵

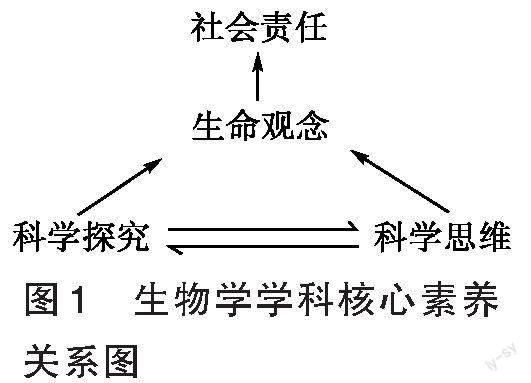

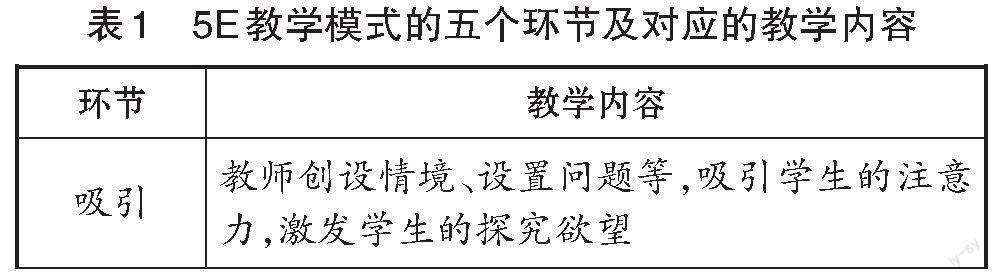

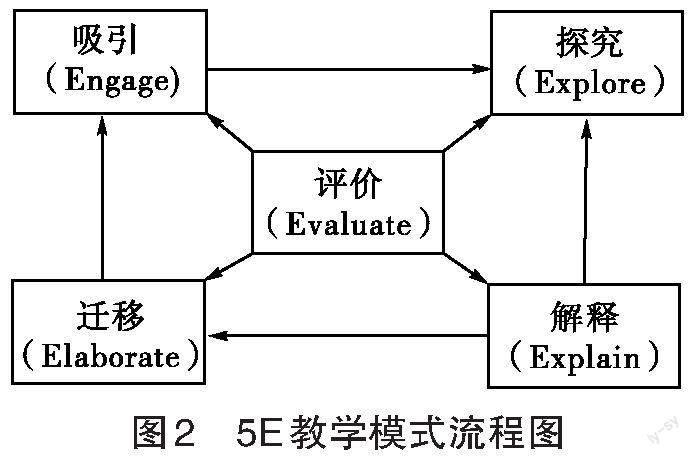

杜威认为,探究是人类在生存和发展过程中为了适应和改造外界环境而进行的实践活动,科学探究是所有探究活动的典范。科学探究是指学生用以获取知识、形成科学的思想观念、领悟科学家研究自然界所用的方法而进行的各种活动。高中生物学科核心素养包括社会责任、科学探究、科学思维和生命观念,四项核心素养相互影响,紧密相连[1](见图1)。其中,科学探究素养是高中生物学的重要核心素养。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》中指出,高中生物学课程既要让学生获得基础的生物学知识,又要让学生领悟生物学家在研究过程中所持有的观点以及解决问题的思路和方法[2]。高中生物学课程既要让学生掌握科学探究的一般过程,又要让学生领悟科学探究的本质,理解科学探究的核心思想,提升科学探究能力,最终形成科学思想和科学态度。5E教学模式是由美国生物学课程研究所在Atkin-Karplus学习环的基础上探索提出的[3],包括吸引(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、迁移(Elaborate)、评价(Evaluate)五个环节(见表1),“评价”居于5E教学模式的中心位置(见图2)。5E教学模式可引导学生在“做中学”“学中思”“思中悟”,让学生在体验探究的过程中形成科学态度,利用旧知识对新知识进行系统建构、整合、归纳和吸收,提升科学探究能力。

二、教材分析

“动物细胞培养”是人教版高中生物选择性必修3第2章第2节的内容。本节课是在“植物细胞工程”之后学习的,目的在于让学生进一步了解动物细胞培养、动物细胞核移植、动物细胞融合、单克隆抗体动物细胞培养技术等动物细胞工程常用的技术手段。内容包括动物细胞培养、动物细胞融合技术与单克隆抗体、动物细胞核移植技术和克隆动物;课时安排为2课时。教学重点是分析动物细胞培养条件、过程及其应用,体细胞核移植技术和体细胞克隆技术及其应用前景、安全性和社会伦理,动物细胞融合的方法和过程,单克隆抗体的制备过程及应用;认同细胞学基础理论研究与技术开发之间的关系。为了帮助学生有效构建“动物细胞培养”这一节课的知识体系,使学生能够自觉应用已掌握的生物学知识解决问题,笔者选用5E教学模式进行“动物细胞培养”课程的教学设计。

三、教学目标

(一)知识目标

能够运用稳态与平衡观分析动物细胞培养的条件;能够简述动物细胞核移植、动物细胞融合、单克隆抗体动物细胞培养技术等动物细胞工程常用的技术手段及其应用意义。

(二)能力目标

通过动物细胞培养、单克隆抗体制备、动物体细胞核移植的过程分析,建立结构与功能观;运用对比、归纳、概括等方法总结动物细胞工程与植物细胞工程的异同,培养知识迁移能力。

(三)情感目标

关注动物细胞培养、单克隆抗体制备、动物细胞核移植技术及其应用于人类疾病治疗等社会问题的科学评价,关注克隆动物的应用前景、最新进展,树立科学的价值观、人与社会协调发展的生态观。

四、教学设计——基于5E教学模式

(一)吸引:创设情境,提出问题

创设新颖情境,吸引学生的注意力,讓学生更快地融入学习中;巧妙设置问题,引发学生思考,暴露学生的认知不足,促使学生主动建构新知[4]。

创设情境,吸引注意力。教师利用多媒体展示一组人体小面积烧伤的照片(图略),学生被图片所吸引,并产生疑问:“患者皮肤烧伤后,自身皮肤修复不够用怎么办?”随后继续提问:“能不能直接使用他人的皮肤进行修复?若要使用自己的皮肤进行修复,如何培养自身的细胞?”无论是利用他人皮肤还是利用自身细胞培养都涉及细胞培养问题,进一步引出动物细胞培养的概念、原理、对象以及条件。教师由此切入教学主题,告知学生本节课的学习内容。

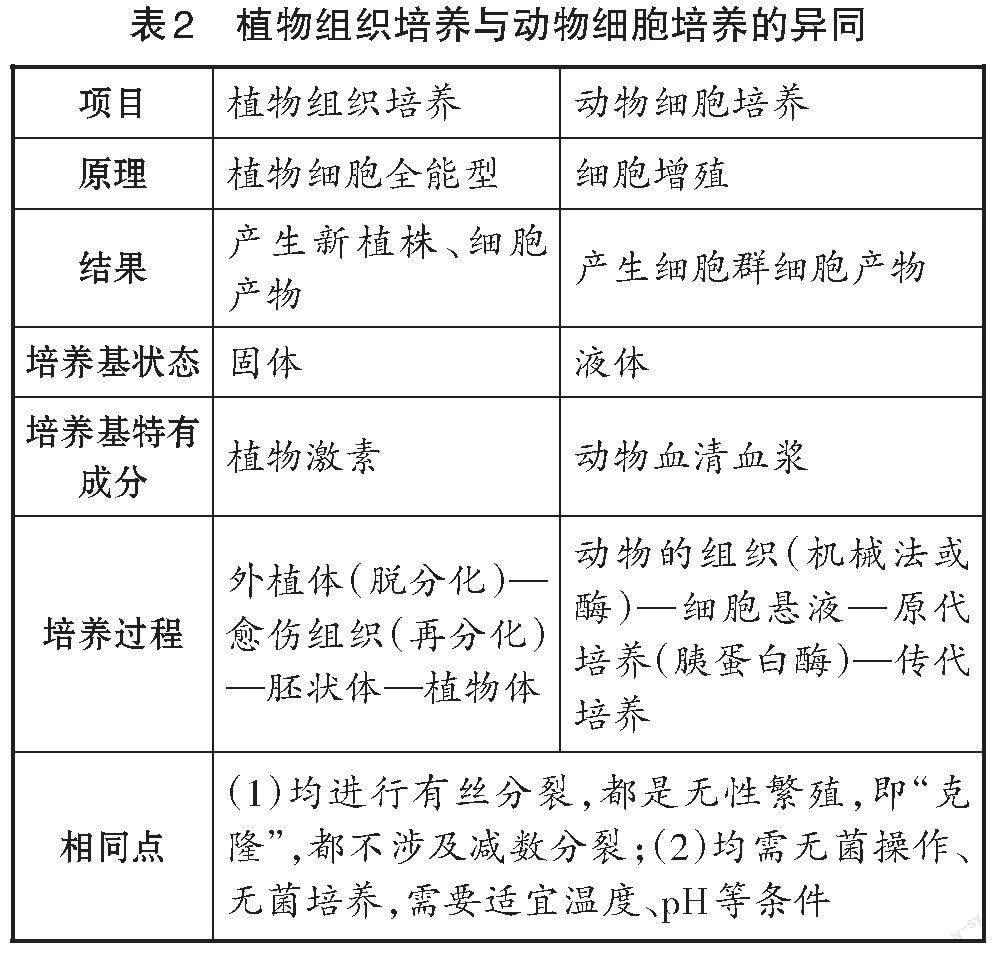

激活旧知,做好铺垫。教师引导学生复习植物组织培养及其技术。可采取“我问你答”的小组活动模式,如一个学生提问:“植物细胞工程有哪些基本技术?这些具体技术有哪些方面的应用?”另一个学生进行回答,并通过列表的形式进行直观展示。再从多个小组中选择一个较为全面的表格进行班级展示,点评植物组织培养的原理和条件。这样通过复习导入,激活旧知,联想理解,起到了承上启下的作用,使学生将本节内容与上节内容建立有机联系。

(二)探究:问题导航,层层探究

教师要充分发挥学生的想象力,让学生自主探究,并在探究过程中发现问题、分析问题和解决问题,初步建构新知。

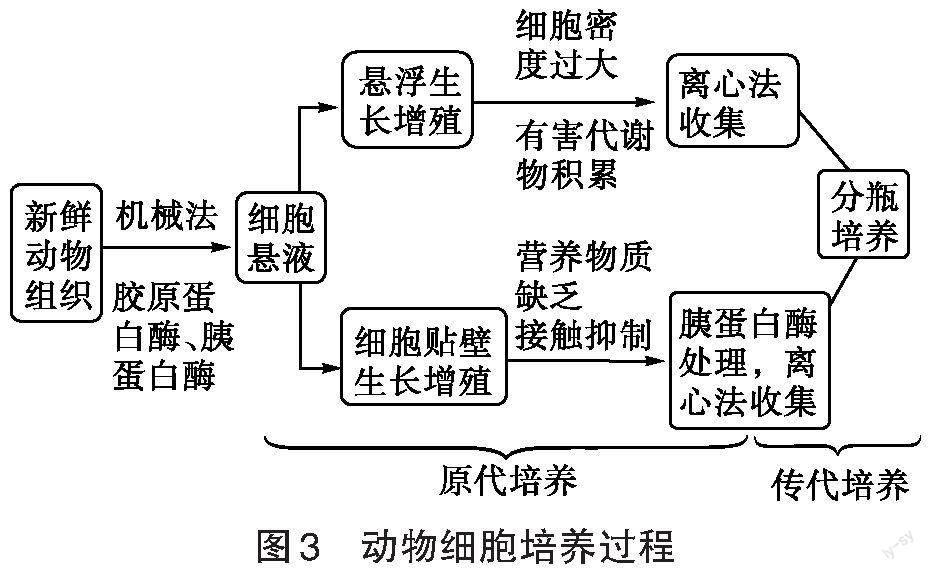

做实验,感性认知。本节涉及实验器材的清洗、包装和消毒;常用的仪器设备介绍;常用动物细胞培养用液的配制;组织块原代培养、传代培养及生物学检测。为了使学生掌握动物细胞培养的过程、条件及动物细胞的应用这一教学重点,破解动物细胞培养中的相关名词、动物细胞培养技术的应用前景等教学难点,教师发动学生进行实验操作:先将一小块肝组织置于灭菌培养皿中,用Hanks或D-Hanks液漂洗外表,吸净Hanks或D-Hanks液,用眼科剪反复剪成1~2 mm³大小;再利用胰蛋白酶酶解获得单个细胞悬浮液,将悬浮液转入培养瓶中进行原代培养(初次培养);最后将原代细胞分装至多个培养瓶中进行继代培养,从而理解动物细胞的培养过程(见图3)。

细阅读,对比理解。经过实验,学生对细胞贴壁生长、接触抑制有了感性认识,他们接着提出问题:“为什么要用胰蛋白酶处理?原代培养中,遗传物质有没有发生变化?”教师引导学生通读教材第43页至45页的内容,并与教材第34页至36页的内容进行对比,进一步掌握植物组织培养与动物细胞培养的异同(见表2)。

(三)解释:拨开迷雾,理顺关系

先让参与实验的学生自己解释实验探究结果,然后对相关概念给出科学解释,帮助学生正确、完整地建构新知。“解释”是5E教学模式中使新概念、新知识更为明确、可理解化的过程,属高中生物学5E教学的重要环节。

观察图画,初步解释。先让学生对动物细胞培养原理、过程、结果等新知识发表个人观点,教师不直接作出评价,再让学生对比教材中植物细胞工程技术与动物细胞工程技术中的示意图,并自我甄别或小组讨论。教师给予点评,让学生掌握动物细胞培养的原理、目的、过程、条件、地位,从而形成整体认知,达成新知目标。

图表归纳,深入解释。通过图表呈现新知框架,帮助学生梳理本节课的知识结构。教师指出动物细胞培养可重点归纳为:培养材料(动物胚胎、幼龄动物的组织和器官);培养过程(原代培养、传代培养);胰蛋白酶使用(在原代培养和传代培养中均使用);细胞生长特点(贴壁生长、接触抑制)。

(四)迁移:迁移运用,完善概念[5]

教师鼓励学生应用本节新知进一步解决生活中的实际问题,让学生从外化感知内化为自我认知。迁移的过程实质是将新知不断精细化的过程,也是科学素养形成的过程。

联系实际,迁移应用。早期胚胎、骨髓、脐带血等多种组织和器官中都含有干细胞。干细胞培养成功是动物细胞培养领域的重大成果之一。将正常的造血干细胞移植至病人体内,可重建其造血系统、免疫系统。神经干细胞在治疗神经组织损伤和神经系统退行性疾病(如帕金森、阿尔茨海默病等)方面具有重要的应用价值。通过动物细胞培养及其应用,使学生意识到动物细胞培养与人类健康密切相关。

(五)评价:多元主体,全面评价

教师通过全面观察,评价学生在课堂学习中的新知掌握情况及能力提升程度,因此获得矫正性信息,并反馈至课堂教学,再调整课程设计的内容[6]。

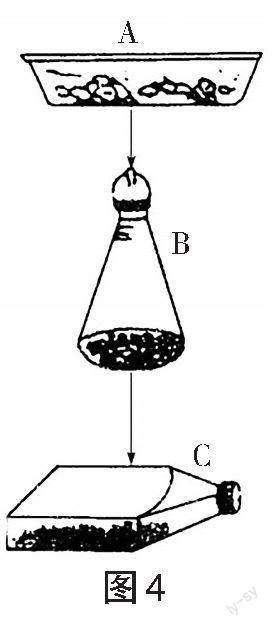

随堂检测,及时巩固。课堂教学结束后,教师及时设置试题进行检测,巩固学生所学新知。检测题目如下:如图4是动物细胞培养的基本过程示意图,请根据该图回答:(1)容器A中放置的是动物器官或组织。它一般取自 。(2)容器A中的动物器官或组织首先要进行的处理是 ,然后用 酶处理,这样做的目的是 。(3)培养首先是在B瓶中进行,瓶中的培养基成分除有葡萄糖、氨基酸、无机盐外还需添加 。在此瓶中培養一段时间后,有许多细胞衰老死亡,这时培养到第 代,这时的培养称为 。(4)为了把B瓶中的细胞分装到C瓶中,用 处理,然后配制成 ,再发分装。(5)在C瓶中正常培养了一段时间后,发现细胞全部死亡,原因是 。

五、教学反思

本节课中,在“吸引”环节,教师通过展示人体小面积烧伤照片,给学生创设一个较为鲜活的情境,吸引学生的注意力。在“探究”环节,教师鼓励学生做实验,培养学生的科学探究素养。在“解释”环节,教师先让学生对比教材中的示意图,再以小组讨论的形式甄别知识,构建知识结构,最后以列表的形式进行对比解释,从而达到总结归纳新知的效果。在“迁移”环节,教师引导学生利用所学的新知解决实际生活中的问题,提高学生的科学探究素养。在“评价”环节,教师设置随堂检测,帮助学生巩固新知。

总之,5E教学模式凸显学生主体性,教学设计呈现“教师引导,学生思考;教师组织,学生互动”的交互学习情境[7],既有旧知的回顾,又有新知的巩固。学生在情境创设、互动交流中能够提升思维能力,培养科学探究素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 林端忠.新高考形势下高中生物科学探究素养的培养[J].教师,2020(7):79-80.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 李艳晖,刘莉妹,赵晓燕.5E教学模式在高中生物学科学探究教学中的应用[J].基础教育研究,2022(5):38-40.

[4] 王春.基于5E教学模式进行“尿液的形成和排尿的意义”的教学设计[J].生物学教学,2017(5):26-27.

[5] 许岳锋,唐侨颖,崔鸿.基于5E教学模式的初中生物学模型教学实践:以“眼球成像的探究”为例[J].中学生物学,2022(9):25-27.

[6] 孙凌.对高中生物教学设计中教学目标的反思[J].吉林省教育学院学报(上旬),2014(1):49-50.

[7] 杨万娟,刘晓菊.基于5E教学模式的“生态系统的能量流动”教学设计[J].中学生物学,2022(8):46-48.