一眼万年的太阳发现之旅

2023-09-21韩大洋

韩大洋

人类对太阳的了解与认知,与人类自然科学水平以及社会经济的发展紧密联系在一起。让我们一起回顾人类历史中对太阳由主观感受到客观探究的进步,踏上由表面现象到内部活动的发现之旅。

第一阶段 你是光、你是热

早在远古洪荒时代,人类在虫豸猛兽与严苛自然环境的狭缝中艰难生存。一群原始人在冰冷的洞穴中醒来,伴着新升的太阳慢慢舒展身体,让阳光温暖肌肤。在这一瞬间,他们眼中的太阳就是光明与温暖的神,是支撑族群生存的力量源泉与精神图腾。

第二阶段 太阳也有别样功能

太阳和地球将适宜的环境与充足的资源匹配给了人类,使得人类在很短的时间内就在农业、畜牧、经济、文化等领域取得了成就。

人类通过日常观察与学习总结领悟到太阳的运动规律,并用太阳的升落交替定义“天”这个时间概念。人类还用“日”这个字代表生活与劳作。透过《诗经》中的“日居月诸,出自东方”和“一日不见,如三秋兮”以及“吉日维戊,既伯既祷”等诗句,你能感受到古人对太阳睿智的理解。

在自然科学指导农业生产这件大事上,人类更是将太阳的作用发挥到了极致。借助阳光照射土圭成影的长度变化,古人第一次准确地划分了四季,并在汉朝时形成了根据太阳高度角变化对应的播、耕、种、收、储这样一套完整的农业生产方法,也就是二十四节气。

很快,人类开始对太阳有了新的认识。

第三阶段 天文观测的新纪元

1609年,伽利略发明了天文望远镜,人类第一次借助光学望远设备观测太阳,产生了很多研究成果。比如:第一次确定了太阳黑子是发生在太阳表面的现象,而不是出现在地球和太阳之间的遮挡物;通过对黑子的连续观测,首次确认了太阳存在自转;进一步观测发现,太阳赤道区域自转一周所用时间约为25天,越往两极自转速度越慢,太阳在南北极区的自转周期已经延长到35天,这是气态星球的典型自转方式——较差自转。

19世纪,德国天文学家海因里希·施瓦贝对太阳进行了长达数十年的不间断记录,发现了重要的太阳11年活动周期。这一观测成果在现代空间天气预报中仍起着至关重要的作用。

第四阶段 光谱观测

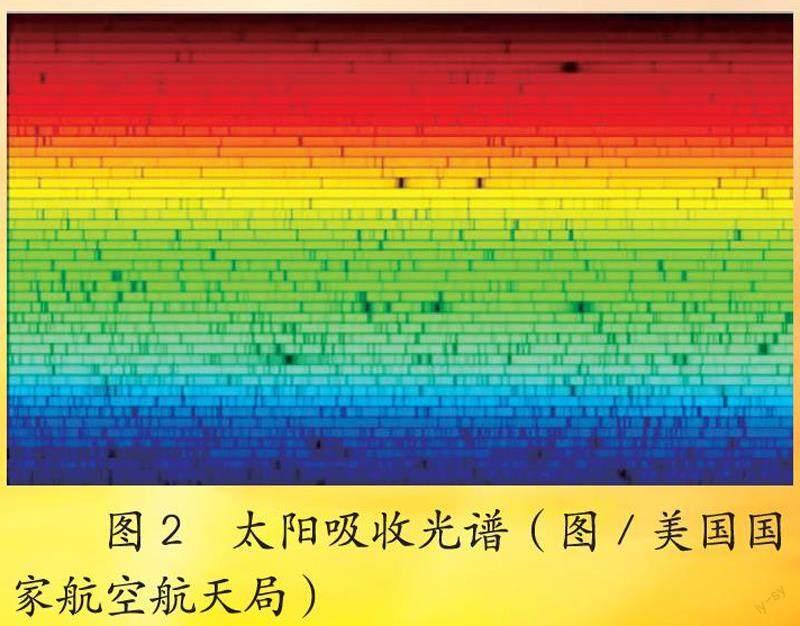

1665年,英国大科学家牛顿发现了可见光的色散现象,揭示了光包含不同波长光的特性,光谱就是将光按照波长顺序及其对应的辐射强度排列出的图案。

1814年,德国物理学家约瑟夫·冯·夫朗和费发现了太阳的吸收光谱。通过谱线中的一个个“断点”,人们获取了包括太阳大气的成分、温度、压强等重要物理信息。

1908年,美国天文学家乔治·海尔发明了一种新的太阳观测仪器,通过观测发现太阳黑子区域的磁场非常强,是地球磁场的数千倍。

1940年,德国学者瓦尔特·格罗特里安发现,太阳日冕层的温度反而比其内部的色球、光球层更高。1942年,科学家确定了日冕物质由高温等离子体构成,并发现其温度可能达百万摄氏度。

第五阶段 空间探索

1959年,苏联发射的“月球号”飞船首次发现了宇宙中的太阳风。

1971年,美国发射“OSO-7号”太阳观测卫星,通过日冕仪首次观测到了从太阳上喷发而出的太阳等离子体。

1995年,SOHO卫星被发射到地球和太阳之间的拉格朗日L1点,用以监测太阳风的速度、密度、温度、磁场等关键信息。

2018年,“帕克号”太阳探测器成功发射,它将在未来数年间多次飞掠太阳表面,最近一次更是达到数百万千米间距的“贴脸”式探测,探索日冕的内部世界。

我国在太阳空间观测方面起步较晚,但发展的速度非常快。1988年9月7日,自第一颗风云卫星进入太空起,空间天气探测设备就一直作为“标配”伴随着每一个型号。2021年,实现我国空间太阳观测“零”突破的风云三号E星发射升空,成功获取我国第一幅空间望远镜拍摄的太阳图像,解決了关键资料卡脖子的问题,同年发射的“羲和号”太阳探测科学试验卫星,实现了国际上首次空间太阳Hα波段光谱扫描成像,其世界最高水平的高清监测数据已在我国空间天气业务中得以应用。

随着人类对太阳认识的不断深入,太阳活动对人类乃至整个星系的影响也将越发凸显。