不同耕作方式对辽东南玉米生长发育及产量的影响

2023-09-20薛兵东刘永富张丽丽莫姣娇赵新宇王德新

薛兵东 刘永富 张丽丽 莫姣娇 樊 叶 赵新宇 王德新

(1.丹东农业科学院 辽宁凤城 118109;2.内蒙古利禾农业科技发展有限公司 内蒙古赤峰 024000)

玉米是我国第一大粮食作物, 东北是我国玉米的重要生产基地, 玉米产量占全国总产的32.28%[1]。辽东南地区热量资源丰富,降雨量充足,但存在分布不均、季节性干旱的情况。 该地区农民种植习惯以稀植大穗型品种为主,种植密度低[2],倒伏现象时有发生,玉米产量稳定性差、机械化水平低[3-4]。 当地玉米生产多采用传统的旋耕垄作方式, 长期的垄作浅旋模式会造成土壤耕层变浅、犁底层变厚变硬、土壤养分不均衡等现象,不利于玉米产量提高[5-6]。 合理的耕作方式可以改善土壤水分、温度环境及养分条件[7-9]。有研究表明少耕和免耕能够提高水分利用效率[10-13],降低玉米田间倒伏率,从而提高玉米产量[14-15]。 因此,针对辽东南地区季节性干旱问题, 探讨通过调整耕作方式,减少玉米耕作流程,实现蓄水保墒、降低倒伏率、节本增效的目的,对促进该地区农业绿色可持续发展具有重大战略意义。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2021 年在瓦房店市元台镇双峰农机服务合作社(北纬39°35′12.07″、东经122°04′48.48″)进行,该区域地处辽东半岛,属暖温带湿润季风气候,无霜期165~180 d,年平均气温9.4℃,年平均降雨量570 mm,年平均日照2 128 h,有效积温3 600℃。 前茬作物为玉米。土壤类型为棕壤,地力中等。0~20 cm耕层土层有机质19.2 g/kg、 全氮1.01 g/kg、 有效磷44.8 mg/kg、速效钾102.1 mg/kg,pH 6.1。

1.2 试验设计

试验设常规垄作宽窄行种植和平作宽窄行种植2 种模式。常规垄作处理田在春季旋耕,播前起垄;平作处理在春季进行灭茬, 平作播种。 玉米选用抗倒伏、 耐密植、 抗茎腐和穗腐的品种丹玉472, 由丹东农业科学院选育。 种植密度为5 000 株/亩,2 个处理均宽窄行种植,宽行70 cm、窄行50 cm。 小区行长150 m,每区10 行,3 次重复。肥料为玉米专用复合肥(N∶P2O5∶K2O 为26∶12∶10),每亩施用量为50 kg,折合N、P2O5、K2O 分别为13 kg/亩、6 kg/亩、5 kg/亩。 4 月28 日机械播种,5 月3 日喷施苗前除草剂,6 月25 日喷施康宽(20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂) 防治玉米螟,9 月29 日人工收获测产,整个生育期内无灌溉。

1.3 试验方法

1.3.1 株高、 穗位高测量 每个小区选取有代表性的连续植株10 株,分别测量株高、穗位高。

1.3.2 叶面积测定 拔节期取有代表性的连续植株3 株,用刻度尺测量叶片的长宽,用长宽系数法计算玉米植株叶面积 (LA), 并计算叶面积指数(LAI)。LA=L×W×r,LAI=LA×D/S, 其中L为叶片长度,W为叶片宽度,r为系数(展开叶r为0.75、未展开叶r为0.5),D为单位面积株数,S为单位面积(hm2)[16]。

1.3.3 叶绿素SPAD 值测定 在灌浆期每个小区取有代表性的连续植株10 株,用叶绿素仪测量穗位叶的SPAD 值。

1.3.4 茎秆推倒力测定 吐丝后用YYD-1 型茎秆强度测定仪在玉米穗位下方节间中部,沿着垂直于玉米茎秆的方向向前推倒,记录推力的瞬时最大值[17]。

1.3.5 产量指标测定 在玉米成熟期进行测产,选取相邻的宽行和窄行各1 垄, 收获面积为12 m2,为一次重复,每个小区3 次重复,晾晒后进行考种和测产,分别测定穗长、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重、籽粒含水量等指标, 最终将籽粒含水量折合成14%后计算产量。

1.4 数据统计与分析

用Excel 2007 和SPSS 18.0 进行数据统计及分析。

2 结果与分析

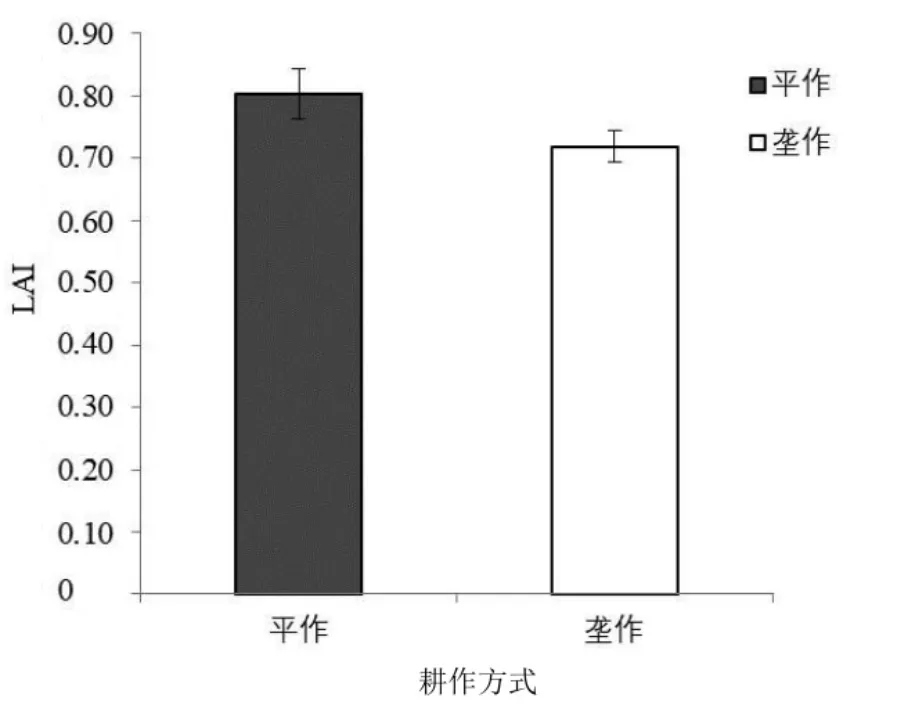

2.1 不同耕作方式对玉米拔节期叶面积指数的影响

叶面积指数是评价植株营养生长的重要指标,叶面积指数大, 说明植株生长旺盛, 能够更好地为光合生产与物质积累提供基础。 在对拔节期2 种耕作方式下玉米叶面积指数平均值进行比较 (图1)可知,平作较垄作叶面积指数LAI 高11.8%。 说明平作更有利于玉米前期叶片快速展开, 从而促进玉米营养生长。

图1 不同耕作方式下的玉米拔节期叶面积

2.2 不同耕作方式对玉米株高、穗位高的影响

由图2 可知,平作处理玉米植株株高、穗位高较垄作分别高10.9%、15.4%,达显著水平。 说明在本试验年份春季干旱条件下, 平作处理具有保墒抗旱作用,有利于促进植株生长。

2.3 不同耕作方式对玉米生育后期叶绿素SPAD值的影响

由图3 可知,2 种耕作方式灌浆中期玉米穗位叶叶绿素SPAD 值分别为49.6、54.1, 方差分析显示平作和垄作玉米穗位叶SPAD 值差异不显著。说明不同耕作方式对玉米生育后期叶片持绿性影响较小。

图3 不同耕作方式下的玉米生育后期穗位叶SPAD 值

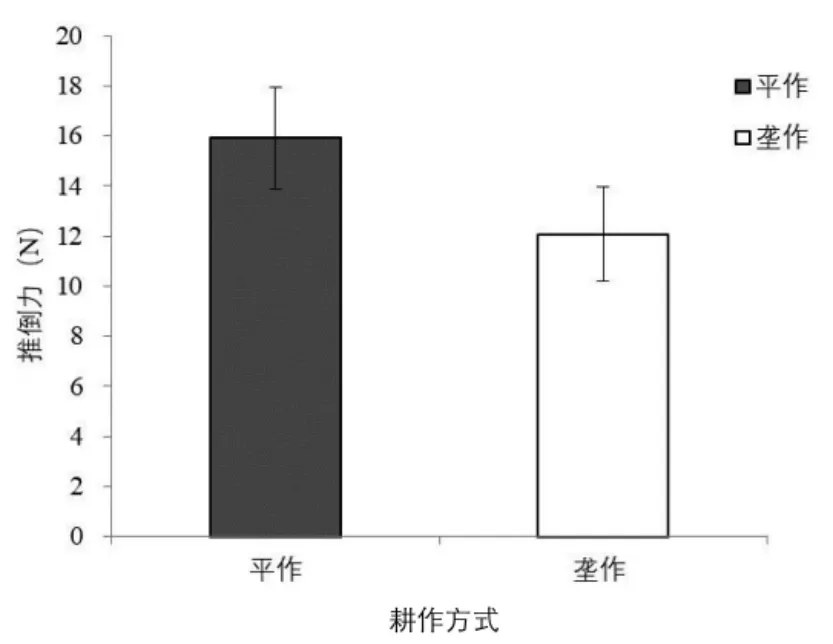

2.4 不同耕作方式对玉米生育后期植株推倒力的影响

通过对2 种耕作方式下玉米灌浆期植株推倒力平均值进行分析(图4),结果显示平作较垄作植株推倒力提高了31.8%,达显著水平,说明平作能够有效地提高生育后期玉米的抗倒能力,降低植株倒伏率,从而为玉米的机械化收获提供有力保障。

图4 不同耕作方式下的玉米植株推倒力

2.5 不同耕作方式对玉米田土壤硬度的影响

生育后期土壤坚实会提高玉米根系对土壤的附着力,从而增加植株根系的抗倒能力。 由表1 可知,平作土壤硬度较垄作高52.3%,经方差分析表明二者差异显著。 不同耕作方式间0~20 cm 土壤含水量与土壤温度差异不显著。 说明平作处理在生育后期提高了土壤坚实度,增强了根系抗倒能力,但并未造成土壤板结影响土壤水分与温度条件。

表1 不同耕作方式对生育后期土壤硬度、含水量和温度的影响

2.6 不同耕作方式对玉米产量及其构成因素的影响

不同耕作方式下的玉米产量和产量构成方差分析表明(表2),平作与垄作穗数无显著差异。 平作处理有增产趋势,较垄作产量增加2.9%,但未达到显著水平。 平作处理产量提高主要是因为穗粒数较垄作提高8.0%。2 种处理对百粒重的影响不显著。由此可见,平作处理在不降低粒重的前提下穗粒数增加,从而保证产量的稳定。

表2 不同耕作方式下的玉米产量及其构成因素

3 讨论与结论

试验所在区域玉米播种期遇干旱, 灌浆中后期连续降雨,平作处理在播种期减少了土壤耕作次数,提高了土壤保水能力[18]。研究表明,常规垄作、灭茬平作下玉米产量相近, 在苗期平作处理土壤含水量高于常规垄作,说明平作有利于苗期土壤保墒[19]。 本研究结果表明,与垄作处理相比,平作处理拔节期叶面积指数较垄作高11.8%,吐丝期植株株高、穗位高分别提高10.9%、15.4%。这说明平作处理有效地促进了玉米生育前期营养生长, 为生育后期物质生产与积累提供了有效保障[7-9]。 2021 年玉米灌浆期连续降雨使土壤松软易造成玉米倒伏, 平作处理灌浆中期土壤硬度大,较垄作处理高52.3%,植株推倒力提高了31.8%,达显著水平,有效地提高了根系抗倒伏能力。

有研究表明, 免耕平作宽窄行种植能有效地减少机耕、人工等成本的投入[20],同时又能获得较高的产量, 本研究中平作处理与垄作处理产量无显著差异,但平作处理减少了起垄环节, 降低了生产成本的投入,减少了对土壤结构的破坏,有利于增加土壤生物多样性与自我调节功能。 因此,辽东南地区采用平作的耕作方式从生产效益与环境效益角度, 均实现了节本、增效、绿色可持续发展的目的,更有助于资源的高效利用和玉米机械化水平的提升, 适合在这一地区推广应用。