高频地波雷达在海洋学中的应用综述

2023-09-16许张柳吴伦宇焦阳陈越刘桂梅

许张柳,吴伦宇*,焦阳,陈越,刘桂梅

(1.国家海洋环境预报中心自然资源部海洋灾害预报技术重点实验室,北京100081;2.深中通道管理中心,广东中山528400)

0 引言

高频地波雷达(High Frequency Radar,简称HF radar)是一种基于海岸观测、以电磁波入射为主要技术特征的海洋遥感设备。该类设备能以平视角度发射高频电磁波,并利用海水良好的导电性所产生的电磁波沿海面绕射的特性将电磁波绕射至视距以外的海洋表面,从而实现探测海洋表面动力学参数的目的。这些参数包括风、浪、流等,最大探测距离可达400 km。自20世纪后期以来,专门用于海洋环境监测的高频地波雷达的研制技术和应用水平得到了不断提升。和传统的海洋观测设备相比,高频地波雷达具有覆盖面积大、分辨率高、频率高、实时性好、成本低等优点,并且探测工作不受恶劣天气和海情的影响,能全天候对大面积海域进行长时间观测,是卫星遥感在近岸海域观测空缺和精度不足现状下的重要补充[1],因而其应用与发展受到各国的高度重视,被越来越多地引入到海洋预报、海洋动力学研究、海洋环境监测和保障、海洋经济开发等方面。

1 高频地波雷达原理

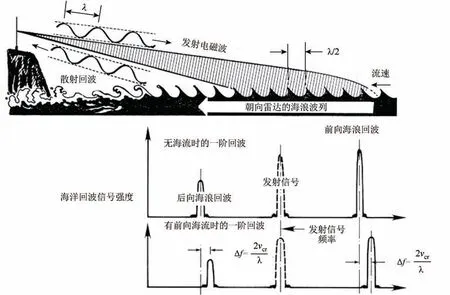

1955 年,CROMBIE[2]利用13.56 MHz 的高频地波雷达研究了高频无线电回波谱特征与海面重力波频谱的对应关系。他在实验中发现,发生Bragg散射的海面回波的多普勒频谱和海面状态无关,主要由多普勒零频(雷达工作波长)两侧一对大致对称的尖峰构成。这两个尖峰类似于光栅衍射理论中的Bragg 散射峰,也被称作一阶Bragg 峰。由Bragg散射产生的多普勒频率就是Bragg频率(也称Bragg频移),即:

式中:fB是Bragg频移,单位为Hz;f0是雷达的工作频率,单位为MHz;λ是雷达发射电磁波波长;c为光速。由式(1)可见Bragg频移只和雷达的工作频率有关。

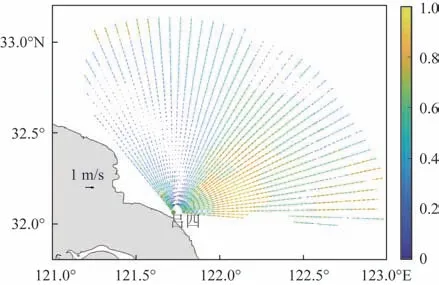

1972年,CROMBIE[3]利用和海表重力波波长相当的雷达波长(10~100 m)进行了一系列试验并提出一阶散射理论,证明只有在海表重力波波长正好为雷达波长一半时才能产生一阶散射的回波信号。由于实际海洋表面的运动十分复杂,为了方便处理,一般将海面视为无数简单随机正弦波动的叠加。当雷达发射电磁波擦射入海面,被上述随机正弦波被动散射时,只有波长正好等于入射波长一半、传播方向朝向或背离入射波的两列正弦波浪才能对入射波产生最强的后向散射。同年,BARRICK[4-5]定量解释了海洋对电磁波的一阶和二阶散射理论。1977年,BARRICK等[6]探讨了由两套地波雷达系统实现对矢量流观测的技术,当同一海域有两个以上雷达覆盖时,即可利用径向流合成矢量流信息(见图1)。图2 为江苏外海海域吕四地波雷达观测到的径向流图像。

图1 海面一阶Bragg散射机制和当海流分别不存在和存在时的回波信号(引自文献[6] )Fig.1 The principles of first-order HF Bragg scatter from the sea,and resulting signal echo spectra without and with an underlying current(cite from literature[6] )

图2 江苏外海吕四地波雷达观测到的径向流场(单位:m/s)Fig.2 Radial current observed by Lvsi HF radar in Jiangsu offshore area(unit:m/s)

2 雷达设备

1977年,BARRICK 等[6]于美国国家海洋大气管理 局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)研制出了第一台高频地波雷达的工程样机,并在美国佛罗里达东海岸进行了测试。BARRICK 通过分析雷达回波中一阶Bragg 峰偏离标准位置的程度,成功获得了海表径向流场的信息,为高频地波雷达在海洋探测方面的应用奠定了坚实基础,成为高频地波雷达探测技术持续发展的开端。

目前全球使用中的高频地波雷达已超过400台,并且需求还在不断增加。按雷达接收回波信号的方位角分辨技术的不同,高频地波雷达可以大致分为窄波束高频地波雷达(Beam Forming)和宽波束高频地波雷达(Direction Finding)两类[7]。

窄波束高频地波雷达主要采用相控阵天线系统,天线阵列通常长达数百米甚至上千米,发射的窄波束信号较容易处理,能够根据回波信号精确测量目标的距离和方位角,其代表有英国的OSCR,德国的WERA 和我国的OSMAR 阵列式系统等。这种雷达的缺点就是天线系统庞大,结构过于复杂,需要占用大面积稀缺的海岸资源,而且因为基本不具备机动性,导致安全保障和运行维护费用高昂[8]。

相对地,宽波束高频地波雷达多采用紧凑天线阵,占地面积小,天线阵列规模基本小于百米,雷达设备小型化且具有一定的机动性,因而架设和维护相对容易,环境适应性强,也被称为紧凑型高频地波雷达。因为采用了新的天线概念,宽波束高频地波雷达能够获得足够高分辨率的海洋表面参数,但是系统的分析和计算也更为复杂。典型代表为美国CODAR 公司生产的SeaSonde 系统[9],目前该系统在全球的市场占有率已达90%[8],是高频地波雷达商业化的先驱和领导者。

我国也从同一时期开始进行高频地波雷达海态监测技术的开发。武汉大学于1987 年开始高频地波雷达的研究工作,并在1993年研制出大型阵列式高频地波雷达OSMAR 的工程样机,同年10 月在广西北海进行了首次现场探测海流的试验[10],获得了非常好的试验效果,这是我国第一个专门用于监测近海海态的高频地波雷达系统。在国家高技术研究发展计划(简称863 计划)重大课题“高频地波雷达海洋环境检测技术”的支持下,武汉大学主持研制成功了OSMAR2000[11]高频地波雷达,海流有效探测距离达到200 km,是我国第一部正式应用于近海海况监测的高频地波雷达,整体性能已经追平20 世纪90 年代末期的国外同类型雷达。后来,OSMAR系列相继发展出OSMAR2003、OSMAR071等改进型号,还出现我国第一部商业化的便携式高频地波雷达OSMAR-S,均已被广泛应用于我国的海洋动力参数业务化监测中。

3 海洋表层动力分析应用

高频地波雷达数据覆盖面积大,对时空变化和分布的描述比较精确,因而被较多地应用于研究近海表层流的变化中,通过对近海表层海流的长期观测,可以研究目标海域基本的动力学规律和对异常变化的响应特征。

TAKEOKA 等[12]利用高频地波雷达对日本丰后水道(Bungo Channel)的夏季表层流进行观测,研究发现观测结果所得M2分潮的潮流椭圆与声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profilers,ADCP)观测的结果非常符合,证明高频地波雷达测流的准确性至少和ADCP 处在同一水平,并以此为依据分析了这一区域的潮流特征。PRANDLE 等[13]利用OSCR 系统对英国利物浦海湾(Liverpool Bay)进行观测,获取了该片海域表层主要天文分潮的信息,并对湾内潮流的空间结构进行了详细描述;该团队在后续研究[14]中使用了首次长期部署的MarkⅡOSCR 高频地波雷达系统,每隔20 min 测量英国多佛海峡(Dover Strait)700个预选点的表层流,最终对长达11个月的数据做潮汐分析,确认所得M2、S2、N2、O1、K1、M4、MS47 大分潮潮流椭圆的分布与海流计以及POL(Proudman Oceanographic Laboratory)模型的模拟结果趋于一致,还通过空间调和函数对雷达数据进行水平积分,生成了当地的平均海平面分布;PRANDLE[15]还同时使用OSCR系统和安装在多佛海峡底部的ADCP研究表层流场对风的响应特征,证实了表面流对风强迫的局地响应遵循典型的Ekman 偏转模式,并发现经过时间平均后的余流在格里斯内茨角(Cap Gris Nez)西侧边缘表现出对风场的直径约20 km 的气旋式涡旋,持续约7 d。RAMP 等[16]在研究位于美国加州蒙特利湾(Monterey Bay)的一个夏季上升流事件时,利用CODAR 的SeaSonde 高频地波雷达数据和ADCP 观测,揭示了近海一个反气旋中尺度涡和湾内表层流场相互作用的特征。同时期ROUGHAN 等[17]在研究美国南加州近岸海水中的生物质分布和养分输运时,利用CODAR 高频地波雷达的表层流观测数据证实了沿岸存在的上升流系统迫使温跃层抬升、导致下层高盐分冷水上翻并因表层涡度辐散而产生离岸输运的整个过程。

依托863 计划,福建示范区建立了OSMAR-2003 高频地波雷达和观测数据业务化处理系统,朱大勇等[18]对获取的径向流数据质量进行了统计分析和初步的海洋学验证,结果表明,雷达系统所返回的径向流数据在经过适当的质量控制处理后可以有效地反映覆盖海区的表层海流及其时空变化。为了验证便携式高频地波雷达系统的实用性能,文必洋等[19]使用OSMAR-S 试验样机在上海洋山海域特别制定并实施了对比验证实验,主要考察雷达探测表面流的深度,结果表明OSMAR-S 系统的探测深度和精度都能满足实时监测海洋表面流的需要,同时也填补了高频地波雷达在探测深度方面没有实验验证的空白。吉会峰等[20]利用布设在江苏外海吕四、洋口的一对OSMAR-S 型地波雷达获得的长期海流观测资料对该海域表层海流特征和余流特征进行了分析。李程等[21]和翁怡婵等[22]都分析了台风“灿鸿”期间浙江外海的浪、流、风的分布情况,结论基本一致,地波雷达完整地获取了台风期间雷达覆盖海域的流场、风场的结构和变化特征,海流的探测精度和对风的反演能力都满足测量指标要求,在复杂海况条件下具有合格的探测性能。郑世浩等[23]对南海北部高频地波雷达遥测表层流的数据进行了分析,在现有ADCP观测资料的基础上,对雷达数据做潮流调和分析可得到潮流和余流,并分别与预报系统的潮流数据、气象站的风场数据进行比对,总结了雷达性能和观测数据误差的空间分布,并对雷达的使用提出了建议。

4 海洋模型中的应用——数据同化与相互检验

高频地波雷达广泛用于近海海洋学的研究,其产品也逐渐被应用于各种海洋环流模型同化和预报模式,实现了对地波雷达数据的二次开发。

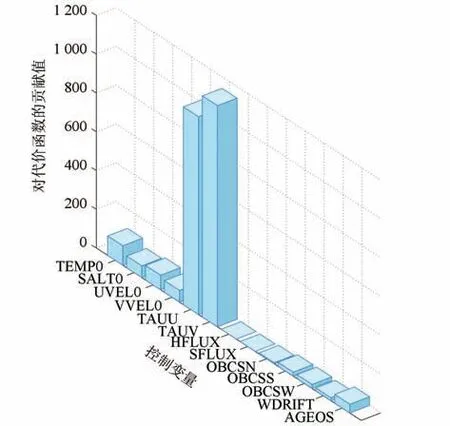

国外在高频地波雷达数据同化方面,OKE 等[24]基于美国俄勒冈州(State of Oregon)海岸风驱动的中尺度陆架环流发展了一个数据同化系统(Data Assimilation System,DAS)。DAS 使用顺序最优插值方法,每隔4 h从陆基CODAR 高频地波雷达阵列获取低通滤波的表面流速度并同化进普林斯顿海洋模式(Princeton Ocean Model,POM)中,同化后的结果与实际观测值的相关系数从0.42 提高到0.78,证明了DAS 的有效性。PADUAN 等[25]比较了加州中部沿岸的高频地波雷达数据和风的观测值,发现长期控制海岸的上升气流和雷达反演的近海表层流之间存在很强的相关性,研究还评估了CODAR型高频地波雷达在改进数值环流模型中的实用性;他们在后续研究[26]中应用这种用地波雷达数据修正风应力的方法,显著改善了海洋表层和次表层的模型预测水平,甚至在使用了高分辨率大气强迫的情况下也能获得不错的效果。HOTEIT 等[27]利用四维变分同化方法将高频地波雷达数据应用于圣迭戈(San Diego)沿岸区域的表层流模拟中,并分别计算了初始场、开边界与强迫场各控制要素对代价函数的影响程度,结果表明相比其他控制要素,海表风应力是影响表层流预报效果的最关键因素(见图3)。BREIVIK等[28]建立了一个沿岸流的实时同化和预报系统,该系统耦合了德国汉堡大学(University of Hamburg)开发的WERA 高频地波雷达的测流数据,利用一种基于最优插值的同化方法和一套嵌套的海洋模型,通过和没有同化的模型结果进行比较,验证了预报系统在短期预测方面具有良好的能力,可以在获得雷达数据45 min 后,为挪威沿岸船舶运输服务部门提供6 h的有效短期预报。

图3 四维变分中各个控制变量对代价函数的贡献值(引自文献[27] )Fig.3 Individual cost function contributions for control terms in 4D-Var(cite from literature[27] )

在利用高频地波雷达数据与模式相互检验方面,MAU 等[29]对基于纽约湾(New York Bight)和布洛克岛峡(Block Island Sound)的一个正压潮流三维模型进行了综合评估,研究综合利用ADCP 和CODAR 高频地波雷达,分析了潮流椭圆的水平和垂直结构,并比较了模型、ADCP 和雷达测得的M2分潮的潮流椭圆以评价雷达数据的质量,发现模型和ADCP 以及模型和雷达都符合得很好,但是模型结果和ADCP 的符合程度更优,表明模型的准确性更高,雷达需要在一定程度上参考模型结果以保证数据的完整性。MAU 等[30]还研究了美国长岛(Long Island Sound)地区一整年的水体输运规律,在先前研究的基础上,在模型中加入了浮力输入和风强迫,将所得结果和ADCP及雷达观测进行比较,发现模型很好地捕捉到了实际潮流的时空变化,与ADCP 观测得到的潮流椭圆具有良好的一致性,但是模型和雷达测流之间存在些许差异,尤其在近岸和雷达探测范围边缘处差异较为明显,这也证实了先前研究的结论,即要结合模型才能更好地发挥高频地波雷达数据的作用。SUN 等[31]将2000 年6 月—2008 年9 月布洛克岛峡的CODAR 表层流观测资料和东北沿海海洋预报系统(Northeast Coastal Ocean Forecast System,NECOFS)计算得到的表层流做对比,其中预报系统耦合了WRF 模式(Weather Research and Forecasting Model,反映表面强迫)、FVCOM 模式(Finite-Volume Coastal Ocean Model,反映海流和温盐输入)和SWAVE 模式(Surface Wave Model,反 映 表 面 波),CODAR 数 据 和NECOFS 均能较好地再现该地区主要的潮汐结构特征,但还存在改进的空间。COSOLI 等[32]在研究里雅斯特湾(Gulf of Trieste,GoT)的表面流时使用了高频地波雷达的观测数据,并与系泊测流计和北亚得里亚海(North Adriatic)POM 的高分辨率模拟作比较,得到了GoT 主要的环流特征,并评估了NAPOM 模型重构GoT环流模式的能力。该研究发现,雷达和模型均未能重建系泊测流仪观测到的全日潮潮流椭圆结构,但对半日潮在空间上的重构是一致的;在海底地形变化剧烈的区域,因为σ层设置的影响导致模型对表面流模拟失真,雷达观测数据为此做了补充,而模型也补充了雷达覆盖率较差地区的观测数据,还保证了海洋状态预报的时空连续性。

国内学者在应用地波雷达进行资料同化和预报等方面也做了很多探索。郭佩芳[33]总结了地波雷达技术应用方面的一些成果,并着重进行了地波雷达资料在数据同化的应用研究,其中海流资料同化模块采用POM模式,采用嵌套技术为细网格的小海域模式提供开边界条件,利用牛顿松弛逼近法(Nudging),同化后改进了数值计算结果;海浪资料同化模块采用SWAN(Simulating Waves Nearshore)模式,用最优插值法进行同化,加入雷达资料同化的数值模拟有效波高与观测结果比较符合,模式精度也有所提高。朱宇航等[34]利用基于区域海洋模式(Regional Ocean Model System,ROMS)的三维变分同化系统对南海北部位于博贺和斗龙的一对高频地波雷达的表层海流观测数据进行了同化试验,发现同化后的表层海流观测数据能显著改善模式对表层流的模拟,而模式对海表流场不同分量模拟的持续性随同化间隔的增大呈现先增大后减小的趋势,当同化间隔取6 h 或12 h 时,同化效果的持续性达到最优,持续时长约为4~6 h。肖江洪等[35]提出了一种基于数据同化的地波雷达数据质量分析与评价方法,该方法利用逐步订正法(Successive Correction Method,SCM)将雷达测流资料同化进POM 中,再将同化后的数据与原始雷达数据的均方根误差分布特征进行分析比对,可实现大范围、高效地评估雷达数据质量,相较于传统的定点比测方法,该方法更加快速、成本更低。史军强等[36]基于FVCOM 模式和一种改进的高效集合卡曼滤波同化方法,对泰国湾的岸基高频地波雷达表层海流观测系统开展观测效能评估数值实验,结果表明,将雷达表层海流数据同化到模式中可有效降低模式的海流模拟误差,研究还对现有的雷达观测系统布局优化给出了建议。吴玲娟等[37]建立了基于ROMS模式的黄、渤海近岸三维温盐流精细化数值预报业务系统,采用四重网格嵌套技术,并对地波雷达数据采用改进的集合卡曼滤波方法进行同化,系统业务化运行稳定,温度和海流预报精度较高。

5 总结与展望

从1955 年CROMBIE 第一次研究高频电磁波和海表的相互作用以来,这半个多世纪,世界各国尤其是西方发达国家一直在大力发展高频地波雷达探测技术。高频地波雷达探测距离远、覆盖面积广、实时性好、性价比高,广阔的应用前景使得其相关技术研究越来越受到重视并不断取得突破,高频地波雷达探测被广泛用于各沿海国家的近海海态监测、海洋学理论研究、海洋环境业务化预报等领域。

由于高频地波雷达探测海流的精度相对较高,相关研究主要集中于近海的表层流动力学参数提取,以获得较准确的近岸海表流场特征和动力学规律为目的。通过将高频地波雷达的观测数据同化进各种海洋模式,可以加强模式模拟近海海洋环境的能力,提高海洋状态预报的准确性,进而为发展海洋业务化预报系统做出重要支撑,促进从研究成果向实际应用的转化。

尽管我国在高频地波雷达研究方面起步较发达国家晚,但是在国家自然科学基金、国家高技术研究发展计划等的大力支持下,二十多年来我国独立开发出以OSMAR系列为代表的高频地波雷达产品,并依据对比试验和误差分析不断改进雷达设计,提升反演能力[38-41],大型阵列式和便携式地波雷达的综合探测性能均已跻身世界先进水平,海洋学研究进展和实际应用成果也颇为丰富。

通过梳理文献资料和相关调研,我们认为高频地波雷达数据应用以及监测技术等方面的未来发展方向包括(但不限于):

①风、浪反演技术的提升。目前表层流反演已经达到业务化应用水平,风、浪的反演相对滞后,而风-浪-流资料的联合应用,对于深入研究海气相互作用机制、改善海洋模型风应力参数化方案等具有重要的科学价值。

②减少高频地波雷达观测对海洋环境的依赖,如减少所需海水盐度阈值,提升在河口等低盐度区的观测精度;降低不同海况下对观测精度的影响程度;真正达到“全天候”监测。

③国内方面应尽快形成中国近岸重点海区的高频地波雷达组网覆盖,同时加强对已有设备的定期维护、校准和产品检验等工作,形成长时间序列、大范围覆盖并且准确度较高的雷达数据产品,从而提高高频地波雷达资料的应用水平。