鲁莱黑猪的种质特性和遗传多样性

2023-09-14孟丽霞杨振燕

魏 斌 孟丽霞 李 强 杨振燕

(山东省济南市农业科学研究院,山东济南 250316)

鲁莱黑猪是在莱芜猪的基础上培育的地方新品种,兼具莱芜猪和大约克夏猪两者的遗传优势。本文通过对鲁莱黑猪的选育、种质特性、遗传多样性等多方面进行分析研究,对鲁莱黑猪的品系有了进一步了解,为品种改良提供依据。

1 鲁莱黑猪的选育

1.1 选育技术

鲁莱黑猪是莱芜猪与大约克夏猪通过杂交建系、横交固定、继代选育、定向培育的方法育成的新品种,其特性充分展示了莱芜猪与大约克夏猪的遗传优势互补。选育路线如图1 所示,是2 个品系同时进行选育,一个品系是利用莱芜猪母猪与大约克夏公猪杂交,选择黑毛系杂交一代进行横交固定。另一个品系是利用莱芜猪母猪与大约克夏公猪杂交,再用莱芜猪公猪对杂交一代回交,选择黑毛系杂交猪进行横交固定。选择2 个品系的2 世代优秀黑毛系个体进行杂交。2 世代后优选莱芜猪与约克夏猪杂交的个体加入到世代选育中,即采用不完全闭锁选育技术。选择常规育种与基因分子标记育种相结合的路线,4 世代后每年1 个世代进行核心群选育。选育过程中对种猪的生长发育、繁殖性能、育肥性状、肉质性状等各项指标进行综合评定,群体平均近交系数要控制在5%以内,经过10 年6 个世代的选育,培育出兼具莱芜猪和约克夏猪遗传优势互补、综合优点多的地方新品种——鲁莱黑猪[1]。

图1 鲁莱黑猪选育路线图

1.2 选育价值

鲁莱黑猪具有繁殖性能好、抗逆性高、肌内脂肪含量高、肉质优良等优点,同时也存在生长慢、瘦肉率低等缺点[2]。用鲁莱黑猪母本与长白猪、杜洛克猪等公猪进行优质肉猪配套系培育,可充分发挥鲁莱黑猪的种质特性。配套系的遗传性能更加稳定,既体现了高生产性能、高繁殖性和生长速度快等性状,又突出了肉质好、肌内脂肪含量高等特点,为生产高档特色猪肉提供优质母本。

2 种质特性

2.1 外貌特征

鲁莱黑猪是全黑型毛色,嘴长直,耳朵在育成期时大小中等呈直立,成年后偏大下垂,额纹呈倒“八”状。四肢粗壮健硕,腰背平直弧小,臀肥丰满。公猪头颈较粗,前躯壮硕,睾丸发育较好,性欲旺盛。母猪头颈较细,腹较莱芜猪的紧致大而不垂,乳房发育较齐整,7~8 对乳头排列均匀[1,3]。

2.2 抗逆性强

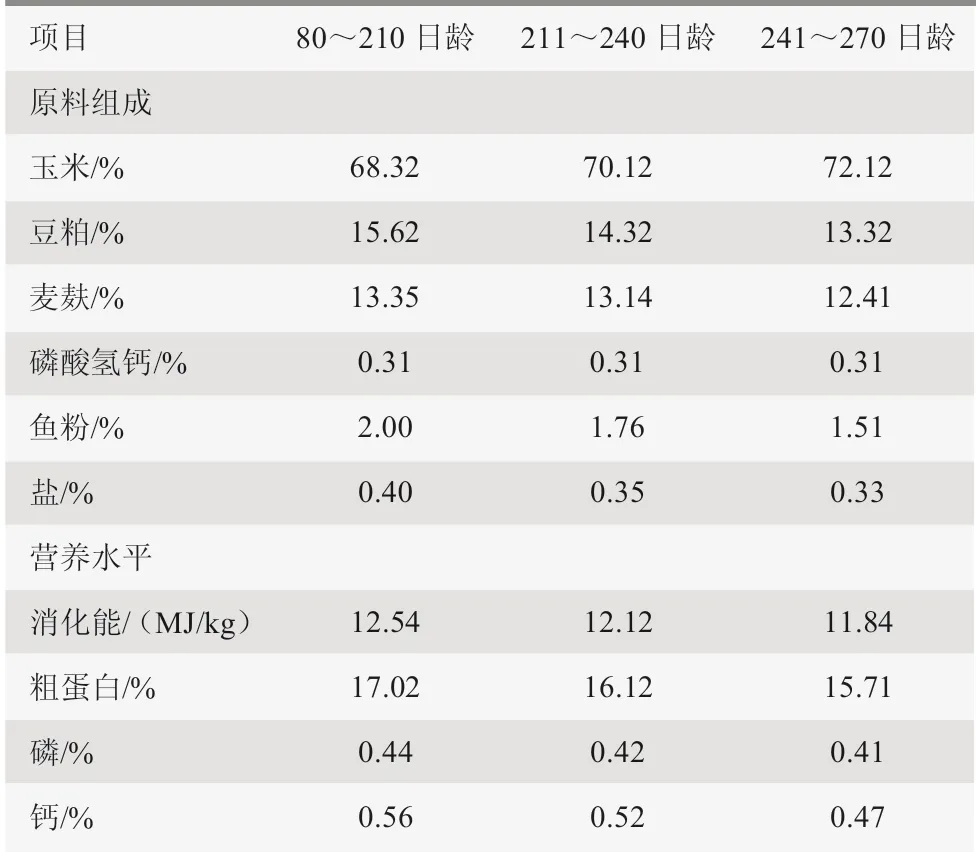

鲁莱黑猪遗传了莱芜猪抗逆性强的种质特性,其易适应外部简易环境条件,适合自然放牧、粗放散养,同时也适应低营养价值的粗饲料。

表1 鲁莱黑猪不同饲养阶段基础日粮组成及营养水平(风干基础)

2.3 生长性能

鲁莱黑猪体型遗传了大约克夏猪体型的紧凑感,腰部凹陷小较平直,整体较莱芜猪清秀挺拔,其6~24 月龄的生长性能具体见表2。

表2 鲁莱黑猪6~24 月龄的生长性能

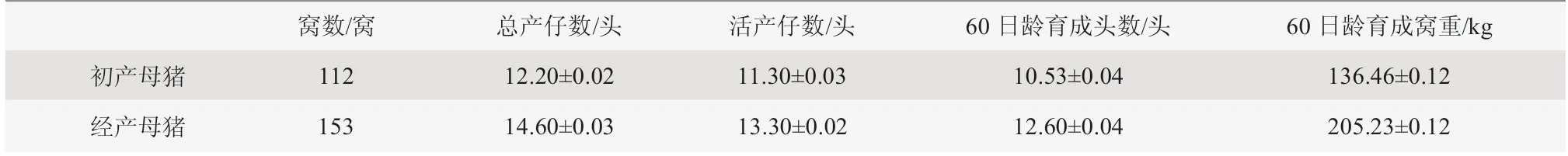

2.4 繁殖性能

鲁莱黑猪性成熟较早,公猪约3~4 月龄会爬跨,8月龄后可配种。母猪4~6 月龄时达到性成熟,发情周期约18~21 d,妊娠期为114 d。由表3 可知,初产母猪平均窝产仔12 头左右,经产母猪产仔数达14.60 头,产活仔13.30 头,60 日龄断奶仔猪数12.60 头,60 日龄断奶窝重205.23 kg。产仔数、产活仔数、60 日龄育成头数、育成窝重的变异系数逐步减小,遗传性能稳定。

表3 鲁莱黑猪母猪的繁殖性能

2.5 胴体品质

据测定,同胞育肥25~90 kg 体重阶段,平均日增重(598±3.57)g,料重比3.25±0.24;对其中12 头鲁莱黑猪进行了胴体品质测定,屠宰率(73.55±2.19)%,眼肌面积(29.50±1.08) cm2,后腿比例(29.90±1.25)%,瘦肉率(53.20±1.19)%。见表4。

表4 鲁莱黑猪同胞育肥猪胴体品质测定

3 遗传多样性

3.1 基因对毛色性状的影响

毛色是地方猪重要的遗传特征,新品种培育容易出现毛色分离现象,因此遗传的稳定性是选育的前提条件。鲁莱黑猪只存在全黑、黑白花斑和红底黑斑毛色类型,其毛色分离现象是由常染色体单基因引起的。

鲁莱黑猪MC1R 基因上存在4 个子基因,说明其基因具有多样性。莱芜猪毛色全黑,约克夏毛色全白,研究发现约克夏猪的MC1R 基因对KIT 基因有上位效应,其显性等位基因影响了成黑色素细胞的迁移与成活,抑制了黑色素的形成,故而呈全白型毛色。由此可见,KIT基因与鲁莱黑猪毛色分离无关,可选择MC1R 基因作为其毛色分离的候选基因[5]。

3.2 胴体性能与肉质性状

鲁莱黑猪遗传了莱芜猪胴体性能高,肉质上乘等优点。宰前活重79.92 kg,胴体瘦肉率达到54.31%;肉色鲜嫩、滴水损失低、剪切力小,说明鲁莱黑猪的肌肉具有感官品质好、风味佳、保水性好及鲜嫩等优良肉质特性。

3.3 脂肪沉积性状

地方猪的遗传改良方向兼具生长速度和瘦肉率的同时又要求高肌内脂肪含量。据研究,肌内脂肪(Intramuscular fat,IMF)的沉积是高度遗传的,其含量高低直接影响着肉的嫩度、风味、多汁性等性状[7,8]。IMF 含量小于2%时口感较差,含量在3%时呈现为理想的大理石纹。鲁莱黑猪遗传了莱芜猪强大的肌内脂肪沉积能力,IMF 含量平均达5.25%,最高达7.27%[9],介于莱芜猪和大约克夏猪之间。研究发现,莱芜猪、姜曲海猪、嘉兴黑猪、杜洛克猪等品种的肌肉中IMF 含量与游离水分之间呈负相关[10]。IMF 生成时,蛋白质能将肌肉中的游离水分结合,游离水分被脂肪置换。用肌肉中游离水分估测IMF 含量比较接近实际值。

3.4 肌肉中营养物质含量

氨基酸含量决定着肉类鲜美度和蛋白质营养的高低。鲁莱黑猪肌肉中大约含有17 种氨基酸,背最长肌含氨基酸约0.13~2.80 g/100 g[6]。其中,谷氨酸含量最高,胱氨酸含量最低。鲜味氨基酸含量占总量79.06%,必需氨基酸含量占总氨基酸量的39.21%。必需氨基酸中的赖氨酸不仅能改善肉质的风味亦可增加IMF 的含量。

鲁莱黑猪背最长肌含量较多的7 种脂肪酸分别为肉豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、花生四烯酸,7 种脂肪酸占总脂肪酸量的99%以上,其中,亚油酸和花生四烯酸含量较低。饱和脂肪酸含量为35.04%,以棕榈酸和硬脂酸为主;不饱和脂肪酸含量为55.75%,以油酸和亚油酸为主。其中,油酸含量最多最稳定,其次是棕榈酸和硬脂酸。鲁莱黑猪肌肉中的多不饱和脂肪酸含量与日粮能量水平呈正相关,饲喂鲁莱黑猪的粗饲料与青绿饲料量占比较大,营养水平低于其他品种[14],其多不饱和脂肪酸含量低,肉质相对较好。猪肉的香味来源于IMF 内游离脂肪酸氧化降解后产物,饱和脂肪酸(SFA)与单不饱和脂肪酸(MUFA)含量较高时,猪肉的香味就相对浓郁、肉质相对鲜嫩多汁;多不饱和脂肪酸(PUFA)含量较高时,肉质较好但相对油腻、寡淡、易氧化。

鲁莱黑猪背最长肌的棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、蛋白质和干物质含量分别为23.52%、11.52%、45.03%、10.72%、20.07%和28.37%,见表5。

表5 鲁莱黑猪背最长肌营养物质含量(n=6)

4 小结

鲁莱黑猪遗传了莱芜猪的遗传多样性。在毛色分离方面,其MC1R 基因呈显性上位效应,可作为其毛色分离的候选基因;鲁莱黑猪的脂肪沉积能力较强,但个体间存在差异,可通过选育提高整齐性;IMF 与游离水分间关系密切,呈负相关,可利用肌肉中游离水分含量测定肌内脂肪含量,进一步研究影响IMF 含量的主效基因并标记,开展分子辅助标记育种是有效提高IMF 含量、加快猪肉品质遗传改良的新途径。实际生产中,可适当降低鲁莱黑猪的饲料营养水平,在低营养水平条件下,多不饱和脂肪酸含量相对降低。鲁莱黑猪胴体性能高,胴体瘦肉率与肌内脂肪含量分别为54.31%、5.92%,滴水损失低、剪切力小,充分证明其肌肉肉质鲜嫩、风味好、品相佳等特性。其背最长肌含17 种氨基酸,高含量的氨基酸可提升肉质营养和鲜美度,同时具有保健作用。