强预冷涡轮发动机关键技术分析

2023-09-14温泉苗辉周琨

温泉 苗辉 周琨

摘 要:以强预冷技术扩展现有成熟涡轮发动机的飞行速度范围,从而实现与超燃冲压发动机的“接力”,是高超声速飞机动力的一种典型方案。强预冷涡轮发动机的研制,需要系统性地攻克一大批关键技术。根据国内外研究现状,本文梳理了强预冷涡轮发动机的技术难点,对相关关键技术进行了分析和归纳,如有适应宽工况范围的高效紧凑预冷器设计和加工工艺、预冷系统与涡轮发动机全工况匹配技术、强预冷发动机与进排气系统协同设计等,为国内组织开展相关研究和工程研制提供参考。

关键词:强预冷; 涡轮发动机; 高马赫数; 组合动力; 飞机

中图分类号:V233.5 文献标识码:A DOI:10.19452/j.issn1007-5453.2023.05.001

具备水平起降、重复使用、高超声速长时间巡航能力的飞机是未来航空航天飞行器发展的重要方向[1-2]。高超声速飞机在军事上可实现远程快速打击、空中优势、快速低成本进入太空等能力,将是未来重要的军事战略威慑力量之一;在民用上可实现高超声速民航飞机和作为母机支撑廉价入轨,有巨大的经济价值。因此高超声速飞机逐渐成为航空航天领域的研究热点。

动力系统是高超声速飞机的核心。由于速度范围宽,涡轮发动机、冲压发动机、火箭发动机等单一动力形式难以满足全周期动力需求,因此出现了多种形式的组合动力。其中,一种典型方案为低速的涡轮通道与高速的超燃冲压发动机相结合,形成双通道结构的涡轮基组合循环动力(TBCC)。国内外学者的大量研究工作表明,超燃冲压发动机能够独立、高效率工作的下限马赫数为4.0左右[3],因此,在此类组合动力中,需要低速通道覆盖Ma 0~Ma 4范围,并且高、低速通道的模态转换点为Ma 4.0左右。

低速涡轮通道的实现形式主要有两种:一是新研制高速涡轮基,并结合一体化的亚燃冲压发动机,其主要问题是技术难度大、研制周期长;二是以常规成熟涡轮发动机型号为基础,采用预冷扩包线技术大幅提升其飞行速度极限,其研制成本和技术风险较低,更具有工程可实现性。

预冷扩包线技术包括射流预冷和强预冷两种。射流预冷技术是通过向主流中喷入水等流体,通过蒸发吸热降低主流温度[4-5]。系统结构简单,但预冷液体消耗量大,实际可用工作时间短,同时较难实现大量液体在极短时间内的充分蒸发。因此该技术对涡轮发动机速度提升作用有限。

强预冷技术是采用换热器降低主流温度。优点是冷却介质与主流空气不掺混,不影响主流物性;缺点是整个预冷系统比射流預冷复杂。按冷却介质不同,可将强预冷扩包线技术分为两类:一是采用冷源直接冷却主流空气,冷源通常是高热沉煤油、液氢等吸热型燃料,如日本ATREX发动机预冷器[6],已完成多型预冷器结构的地面验证,但从2010年以后就少有报道。二是采用中间介质冷却主流空气,如超临界氦(如英国REL公司的SABRE发动机预冷器[7-8],如图1所示)、超临界二氧化碳、液态金属等。英国REL公司于2019年完成了全尺寸预冷器在Ma 5热状态下的部件验证。国内对强预冷技术也进行了大量的跟踪介绍和研究工作,取得了许多进展[9-13]。其中,北航邹正平团队[11-13]针对与英国REL公司相近的毛细管式换热器开展了较为系统性的强预冷技术与新型热力循环研究。

英国国防部于2022年7月公布了将原本用于新型热力循环的SABRE发动机预冷器,转而与罗尔斯-罗伊斯(RR)公司的常规涡轮发动机结合形成高超声速动力方案,用于高超声速飞机验证机,使英国成为继美国之后第二个官方公开宣布军用高超声速飞机研发计划的国家。

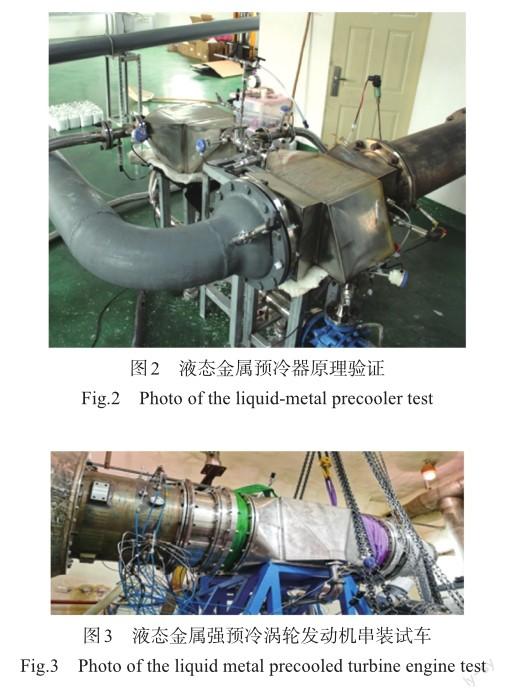

中国航空发动机研究院强预冷团队提出采用液态金属为换热工质的强预冷方案,并开展了液态金属热物性、流动和换热规律等适应性研究,于2020年10月完成液态金属预冷器部件原理验证(见图2),实现了兆瓦级的热量传输;2022年8月完成强预冷换热系统与某型航空发动机串装试车原理验证(见图3),预冷空气流量达10kg/s,充分验证了液态金属强预冷系统对常规发动机工作包线的扩展能力。

本文针对一种典型TBCC的低速涡轮通道方案——强预冷涡轮发动机,系统梳理了技术难点,对关键技术进行分析和归纳,为国内组织开展相关研究和工程研制提供参考。具体涉及强预冷系统与热管理系统、强预冷发动机及飞机三个方面。

1 强预冷系统与热管理系统

强预冷系统的技术难点有三个方面:(1)强预冷换热器必须实现减重和瘦身,其迎风面积不宜过大,否则将降低发动机单位迎风面积推力,不利于高超声速飞行;(2)强预冷换热器必须适应宽广的工作范围(马赫数变化范围较大),保持较强的换热能力和较低的流动损失;(3)高可靠性、长寿命的换热器微小换热单元加工工艺,也是强预冷换热器的难点之一。

热管理系统的技术难点是,必须具备大规模热量迁移能力,且由于飞行状态、发动机状态变化范围较宽,热管理系统需要在全工况范围内稳定运行,能够对热量进行精细化控制和调节。为此,需要进行一系列的关键技术研究。

(1)适应宽工况范围的高效紧凑预冷器设计技术

预冷器需要的流通面积一般明显大于发动机迎风面积,由于高速飞行阻力对迎风面积极其敏感,因此在实现高性能预冷的同时,需要严格控制预冷器的尺寸,通过两个方面的技术实现:一是紧凑式高性能预冷器方案设计技术,通过设计技术的提升,在保持高性能、均匀出流参数的情况下,尽量控制预冷器的尺寸;二是发展紧凑式预冷器在进气道中的布局形式,通过合理流通布局设计,在不增大迎风面积的前提下,保持预冷器足够的流通面积,从而保证预冷器的性能。

发动机的工作特性决定了低速飞行适合小温降、大流通的预冷器方案,而高速飞行适合大温降、小流通的预冷器方案。为了解决这个问题,可以从两个方面发展相关技术:一是适应宽工况的预冷器设计技术和多目标优化技术,在全工况范围内进行折中设计;二是可调预冷器技术,通过对关键结构、布局等进行调节,以适应不同的要求,如采用两组预冷器进行并联/串联转换调节等。

(2)微小换热单位加工工艺技术

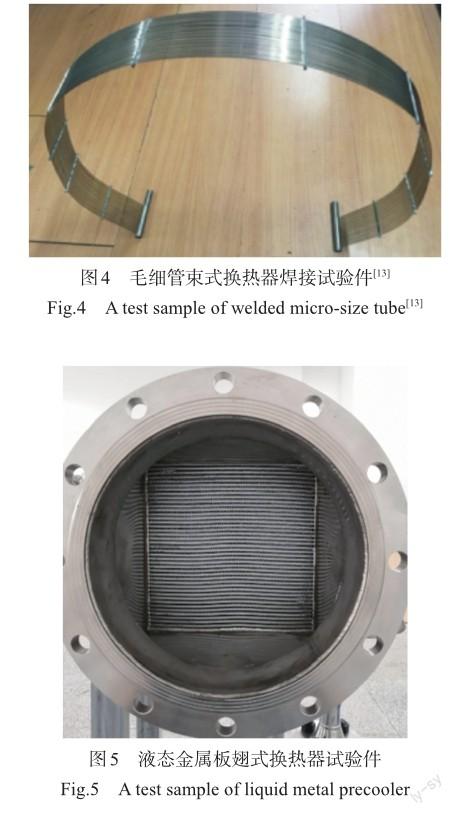

紧凑式高性能换热器一般都要通过布置大量的微小换热单位结构实现,如毛细管束式换热器、板翅式换热器等。而要在高速飞行的航空发动机中进行应用,需在高交变压力、高温度梯度等恶劣的工作环境中,满足结构的可靠性、长寿命等要求。毛细管束式换热器由数万根薄壁毛细管组成,可靠的焊接工艺是实现的关键因素之一,其焊接试验件如图4所示;而板翅式换热器则需要解决高温环境下的芯体热膨胀和大温度梯度引起的热应力等问题,其焊接试验件如图5所示。

(3)热管理系统的大规模热量迁移技术与调节技术

适合强预冷发动机的热管理系统必须具备大规模热量迁移能力,系统中各元件可能工作在最大能力边界;同时由于飞行状态、发动机状态变化范围较宽,热管理系统需要在全工况范围内稳定运行,需要根据飞行参数、发动机参数的变化,对热管理系统进行实时控制调节,可以利用人工智能、机器学习的方式等方法实现。

2 强预冷发动机

对于强预冷发动机,在总体性能、总体结构、燃烧、附件、控制、试验等方面都提出了有别于常规涡轮发动机的新的技術要求或技术难点:在总体性能方面,全工况范围内预冷系统与发动机总体性能的稳态匹配(非设计点参数匹配、预冷畸变的影响等)和动态匹配(能量与质量耦合振动)是技术难点;在结构方面,预冷器本身重量外加极端工况下较大的气动力,对于预冷器的安装支撑提出挑战,同时,也可能造成动力系统重心偏移较大,带来整体的安装吊挂难题;在燃烧方面,宽工况范围内冷却剂和燃料不平衡时,应当如何进行供应,才能满足二者的需求,同时,如果采用两种燃料,或者引气补燃等手段,就会对加力燃烧室的设计提出挑战;在附件方面,高速飞行时,发动机物理转速下降,轴功提取减弱,而冷却剂需求量增大、需要更大的附件驱动功率,这个矛盾也是高速飞行时需要解决的问题;在控制方面,预冷系统存在一个新的自由度——“预冷强度”,对原有的控制逻辑产生了影响,存在控制逻辑冲突;在整机试验方面,高空、高速飞行工况如何模拟,同时工况在调节时,有可能超出发动机的安全包线,造成发动机本体的危险性,需要重点关注和解决。为此,需要进行一系列的关键技术研究。

(1)预冷系统与涡轮发动机全工况匹配技术

在宽广的速域内,换热器与涡轮发动机匹配关系不同。需要完善理论分析体系:低速飞行时,来流温度较低,发动机折合转速较高,风扇进口马赫数较大,预冷器内是高速、低温流动,预冷系统工作在低热输运功率状态;而高速飞行时,来流温度较高,涡轮发动机折合转速较低,风扇进口马赫数较小,预冷器内是低速、高温流动,预冷系统工作在高热输运状态。因此,需要建立合理预冷系统模型,并与涡轮发动机性能模型进行耦合迭代分析,从而在全工况范围内建立预冷系统的调节参数与涡轮发动机参数进行关联,发展预冷系统调节规律。

(2)强预冷发动机稳定性分析技术

预冷器出口的温度、压力不均匀性对下游涡轮发动机而言是进气畸变,同时预冷系统与涡轮发动机总体之间的“质量—能量耦合振荡”(温降通过换算转速来影响空气流量,而空气流量通过换热器特性来影响温降),对涡轮发动机稳定工作也存在影响。因此,应当发展考虑预冷影响因素的涡轮发动机性能分析技术,建立相应的分析模型,摸清关键参数的影响规律,并发展稳定性改进技术,以降低或消除预冷对涡轮发动机稳定性的影响。

(3)强预冷发动机总体结构匹配与优化技术

预冷系统本身重量较大,可能与涡轮发动机重量达到一个量级;预冷器在发动机主流中也会受到较大的气动力,某些极端情况下,与发动机推力达到一个量级;而如果预冷器采用斜式布局,也会产生垂直发动机轴线的气动力分力。因此,需要对预冷系统的布局和支撑问题进行系统设计,满足极端工况的受力需求,保证系统的安全性、可靠性。另外,预冷器的重量较大,使得整个动力系统的重心靠前,将会对动力系统在飞行器上的安装或吊挂产生较大的影响,此时,一种可能的思路是通过预冷系统其他组件的合理布局设计,将系统重心向后调整到合理的位置,并配合安装吊挂位置的合理调整,保证预冷发动机重心合理,在飞行器上安装可靠。

(4)吸热型燃料差额供给技术

预冷发动机的冷源通常是高热沉煤油或液氢等吸热型燃料。在预冷发动机全工况工作时,很难保证预冷所需燃料和燃烧所需燃料之间时时相等,因此需要通过预冷系统和发动机燃油系统的协同设计,实现二者的“差额”供应,从而保证预冷系统和涡轮机在全工况范围内正常工作。

(5)多功能多燃料燃烧室技术

在预冷发动机中,预冷系统可能并非在全速域开启,此时可以发展双燃料燃烧室技术,以进一步降低吸热型燃料的消耗。通过燃烧室的改进设计,实现普通航空煤油和吸热型燃料之间的平滑切换,甚至同时工作。此外,在超高速飞行时,涡轮机节流严重时,可能旁路引气补充燃烧需求,保证推力,因此加力燃烧室的设计,还需要兼容旁路直连燃烧的功能,需要发展相应的流动组织和燃烧技术。

(6)宽工况功率提取技术

涡轮发动机通常采用的轴功直接提取附件驱动功率。而强预冷涡轮发动机的工作范围更宽,在高速飞行时涡轮发动机物理转速下降,引起的提取功率减小。可发展复合式附件驱动方式,以空气涡轮泵技术、燃气涡轮泵技术等驱动方式和功率提取方式,与涡轮发动机轴功提取有机结合。同时,功率提取与发动机热力循环的关联形式将发生变化,如何对其进行全速域的控制调节,也是需要攻克的技术。

(7)预冷发动机一体化控制技术

“预冷强度”对原有的控制逻辑产生了影响,具体而言是预冷所需燃料和燃烧所需燃料如何匹配,需要从更高层面对控制系统进行综合设计。既要发挥出预冷发动机的性能优势,又要简化驾驶员的操作。

(8)预冷发动机试验技术

对预冷发动机的试验,必须包含高空高速飞行工况。目前,仅有高空台能够满足试验需求,但试验成本高、难度大。因此,需要发展预冷发动机的工况模拟技术,如对核心机试验台进行改造,并配合相应的相似或近似准则,在一定范围内实现工况模拟,满足试验要求。另外,在进行试验工况调节时,需要始终保证涡轮发动机处于安全的工作包线范围内。然而,由于受预冷系统的影响,在试验调节过程中存在超出涡轮发动机工作包线的可能,易造成试验事故,因此需要发展试验工况的控制和调节技术。

3 飞机

与常规发动机相比,预冷发动机与进排气的匹配设计也会遇到不同的问题。例如,预冷系统开启或关闭造成流量、反压波动,对进气道抗反压能力提出新的要求;预冷开启后,预冷发动机流通能力超过常规发动机,进气道的流量系数较大,影响进气道的起动规律及旁路放气控制规律;预冷发动机与冲压发动机之间的模态转换特性也不同,对共用进气道的分流调节设计也将提出不同的要求。此外,预冷发动机与常规涡轮发动机的速度、高度特性有很大的不同,按照常规发动机特性变化规律设计的飞行轨迹和飞机方案,可能无法发挥预冷发动机的性能优势。因此,需要根据预冷发动机独有的特性规律,进行全飞行任务范围内的軌迹优化与飞机方案设计,以发挥动力系统的最佳性能。为此,需要进行一系列的关键技术研究。

(1)与进排气系统协同设计

预冷系统通常并不是常开状态,而是根据飞行工况进行开—闭转换。预冷开—闭转换时,将带来流量、压力波动,进气道需要较大的抗反压能力;而高速飞行时,进气道流量增大,要求具有较大的流量系数,对进气道和尾喷管的设计提出了新的要求。

预冷发动机的模态转换特点与常规发动机不同,为了充分发挥预冷系统的调节能力,更加平滑地进行模态转换,往往设计成区间模态转换,即在较宽速域范围内预冷发动机与冲压发动机协同工作,此时要求组合进气道和尾喷管的设计应适应协同式模态转换的特点。

(2)与飞机方案融合设计技术

飞行过程选择对动力需求的影响极大。分析预冷发动机独有的特性规律,掌握预冷发动机与常规涡轮发动机的速度、高度特性的区别,对完整飞行任务的航段布置进行优化,以及对在每个航段内的飞参、发参进行优化,获取完整飞行任务内全局最优飞行轨迹和飞参、发参控制规律,从而充分发挥预冷发动机的最佳性能,提升飞行器执行任务的能力。

在进行飞机方案设计时,由于预冷发动机与常规发动机的性能特点差异较大,而一些性能的充分发挥需要飞机设计方案相匹配,应针对预冷动力特点进行改进优化;同时,预冷系统的空间布局、冷却剂的存储方式,以及前文所述预冷器产生的显著气动力等问题,也需要在飞机方案设计中统筹考虑解决。该部分工作需要飞机设计单位与发动机设计单位的深度协同、反复迭代。

4 结束语

强预冷技术的优势之一是对涡轮发动机的适配范围广,可以显著扩展现有成熟型号的速度边界,因此能够在我国目前涡轮发动机技术水平基础上快速形成高超声速动力。然而,强预冷发动机各部件、子系统之间具有强关联特性,在方案论证和预研阶段就要加强系统思维,从飞机顶层设计出发进行系统设计,兼顾总体及各部件、子系统综合性能。

另外,高超声速飞机与发动机的发展,会面临多方面的技术挑战,超出现有设计经验和技术储备,既需要政府、军方的高度重视和大量持续投入,也需要工程研制单位和高校/科研院所高效协同攻关。工程研制单位可以梳理亟须的关键技术并分解出基础研究条目,为协同技术攻关明确研究对象和边界条件,促进基础性科研与工程研制紧密配合,加速实现相关产品研制的进程。

参考文献

[1]李宪开,王霄,柳军,等.水平起降高超声速飞机气动布局技术研究[J].航空科学技术,2020,31(11):7-13. Li Xiankai, Wang Xiao, Liu Jun, et al. Research on the aerodynamic layout design for the horizontal take-off and landing hypersonic aircraft[J]. Aeronautical Science & Technology, 2020, 31(11):7-13.(in Chinese)

[2]陈召斌,廖孟豪,李飞,等.高超声速飞机总体气动布局设计特点分析[J].航空科学技术,2022,33(2):6-11. Chen Zhaobin, Liao Menghao, Li Fei, et al.Analysis of design characteristics of overall aerodynamic layout of hypersonic aircraft [J].Aeronautical Science & Technology, 2022, 33(2):6-11. (in Chinese)

[3]Bartolotta P A,McNelis N B. High speed turbines:development of a turbine accelerator (RTA) for space access[R]. AIAA 2003-6943,2003.

[4]尚守堂,田方超,扈鹏飞. 涡轮发动机射流预冷关键技术分析[J]. 航空科学技术, 2018,29(1):1-3. Shang Shoutang,Tian Fangchao,Hu Pengfei. Key technology analysis of mass injecting pre-compressor cooling turbine engine [J]. Aeronautical Science & Technology,2018,29(1):1-3.(in Chinese)

[5]芮長胜,张超,越冬峰. 射流预冷涡轮发动机技术研究及发展[J]. 航空科学技术,2015,26(10):53-59. Rui Changsheng, Zhang Chao, Yue Dongfeng. Technical study and development of mass injecting pre-compressor cooling turbine engine [J]. Aeronautical Science & Technology,2015,26(10):53-59. (in Chinese)

[6]Kojima T, Kobayashi H, Taguchi H, et al. Design study of hypersonic components for precooled turbojet engine [R]. AIAA 2008-2504, 2008.

[7]Longstaff R, Bond A. The SKYLON project [R]. AIAA 2011-2244, 2011.

[8]Webber H, Feast S, Bond A. Heat exchanger design in combined cycle engines [R]. No. IAC-08-C4.5.1, 2008.

[9]凌文辉,侯金丽,韦宝禧,等. 空天组合动力技术挑战及解决途 径 的 思 考 [J]. 推进技术,2018, 39(10): 2171-2176. Ling Wenhui, Hou Jinli, Wei Baoxi, et al. Technical challenge and potential solution for aerospace combined cycle engine [J]. Journal of Propulsion Technology, 2018, 39 (10): 2171-2176.(in Chinese)

[10]张蒙正,南向谊,刘典多.预冷空气涡轮火箭组合动力系统原理与实现途径[J]. 火箭推进,2016,42 (1):6-12. Zhang Mengzheng, Nan Xiangyi, Liu Dianduo. Principles and realizing ways of combined power system for pre-cooling air turbo rocket[J]. Journal of Rocket Propulsion,2016,42(1): 6-12.(in Chinese)

[11]邹正平,王一帆,额日其太,等.高超声速强预冷航空发动机技术研究进展[J].航空发动机,2021,47(4):8-21. Zou Zhengping, Wang Yifan, Eri Qitai, et al. Research progress on hypersonic precooled airbreathing engine technology[J]. Aeroengine, 2021,47(4):8-21. (in Chinese)

[12]邹正平,王一帆,杜鹏程,等.强预冷发动机新型热力循环布局及性能分析[J].火箭推进,2021,47(6):62-75. Zou Zhengping, Wang Yifan, Du Pengcheng, et al. Thermodynamic performance analysis of anovel precooled airbreathing engine layout[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2021,47(6):62-75. (in Chinese)

[13]邹正平,刘火星,唐海龙,等.高超声速航空发动机强预冷技术研究[J].航空学报,2015,36(8):2544-2562. Zou Zhengping, Liu Huoxing, Tang Hailong, et al. Precooling technology study of hypersonic aeroengine[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2015, 36(8): 2544-2562.(in Chinese)

Key Technology Analysis of Precooled Turbine Engine

Wen Quan, Miao Hui, Zhou Kun

Aero Engine Academy of China, Beijing 101304, China

Abstract: It is a typical program for hypersonic aircraft power that the flight speed range of the mature turbine engine is extended by strong precooled technology so as to fulfill the ’relay’ with the supercombustion ramjet engine. The precooled turbine engine development needs to tackle lots of key technologies. Based on the current research in both China and abroad, this paper sorts out the technical difficulties of the precooled turbine engine, and analyze and summarize the relevant key technologies, such as high efficient compact precooler design and machining technology for wide working condition, the full working condition matching technology of precooled system and turbine engine as well as the coordinate design of strong precooled engine and intake and exhaust system, so as to provide references for relevant R & D.

Key Words: strong precool; turbine engine; high Mach; combined power; aircraft