固步自封还是开拓进取?员工工作反刍对其反馈寻求策略的影响机制研究

2023-09-14李燕萍李皓璇

李燕萍,李皓璇

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430064)

0 引言

随着市场竞争环境变化和竞争加剧,员工工作强度、压力不断加重,节奏不断变快,常常在下班后被工作困扰、持续思考工作[1]。尤其随着信息和通讯技术的广泛使用,工作与私人生活之间的边界越来越模糊[2],员工需要从物理层面和认知层面脱离工作以便更好地恢复,而反刍会阻碍这一身心脱离的行为[3]。这种在工作之外反复思考工作有关问题和事件的状态是一种反刍思维,也被称为工作反刍[2]。受“吾日三省吾身”的传统文化影响,工作反刍现象在我国员工群体中较西方国家发生率更高[4]。

已有关于反刍思维的研究常见于心理学领域以及健康与幸福感领域,关于职场环境中员工工作反刍的研究较少[4]。有研究者认为工作反刍会负面影响员工工作恢复、幸福感[5]和睡眠[6]等,但实际上,工作反刍的不同维度由于思考内容的差异性,其后续效应也存在显著差异[4],而从工作反刍的不同维度——情感反刍和问题解决沉思展开研究且探讨其后续效应的文献鲜见。

员工产生工作反刍的重要原因在于理解当前与理想状态之间的分歧,寻求未解问题的答案,以减少自身不确定性[7]。沟通与不确定性管理理论认为,沟通可以帮助人们管理工作生活中的不确定性。与他人交谈有助于人们思考问题,并找到应对不确定性的方法[8]。反馈寻求行为是员工主动进行自我调节的行为[9],因员工工作目标的实现受阻而引发[10],通过从上级和同事处寻求反馈的方式积极获取与自身绩效、角色定位和工作目标等相关的信息。以往针对反馈寻求的前因研究主要从个体、互动、领导和文化因素展开,个体变量主要有成就目标导向[11]、自我效能感[12]、价值和成本认知[11]、情感智力[13]等,组织情景变量主要有领导关怀[11]、同事关系[14]、环境支持[15]等,但少有学者研究反馈寻求与工作反刍之间的关系。作为重要的信息寻求行为,员工工作反刍可能是反馈寻求的动机之一。沟通与不确定性管理理论指出,一个人可能选择某些信息来源而不是其它信息来源,对不同信息源的偏好可能与各种形式的不确定性有关。因此,本文引入职场友谊和职场孤独感作为影响员工从独自思考工作到向他人寻求反馈信息的调节变量。积极情绪的扩展—建构理论[16]认为,积极情绪有助于激发人们以各种方式进行探索和加强互动,更易获得人际信任和社会支持,因此,问题解决沉思的员工选择反馈寻求行为策略的内在机制可能不同。人际关系好坏可能会对反馈寻求行为造成影响[17],因此,工作反刍下员工感知到的职场友谊或孤独感可能影响其反馈寻求行为。

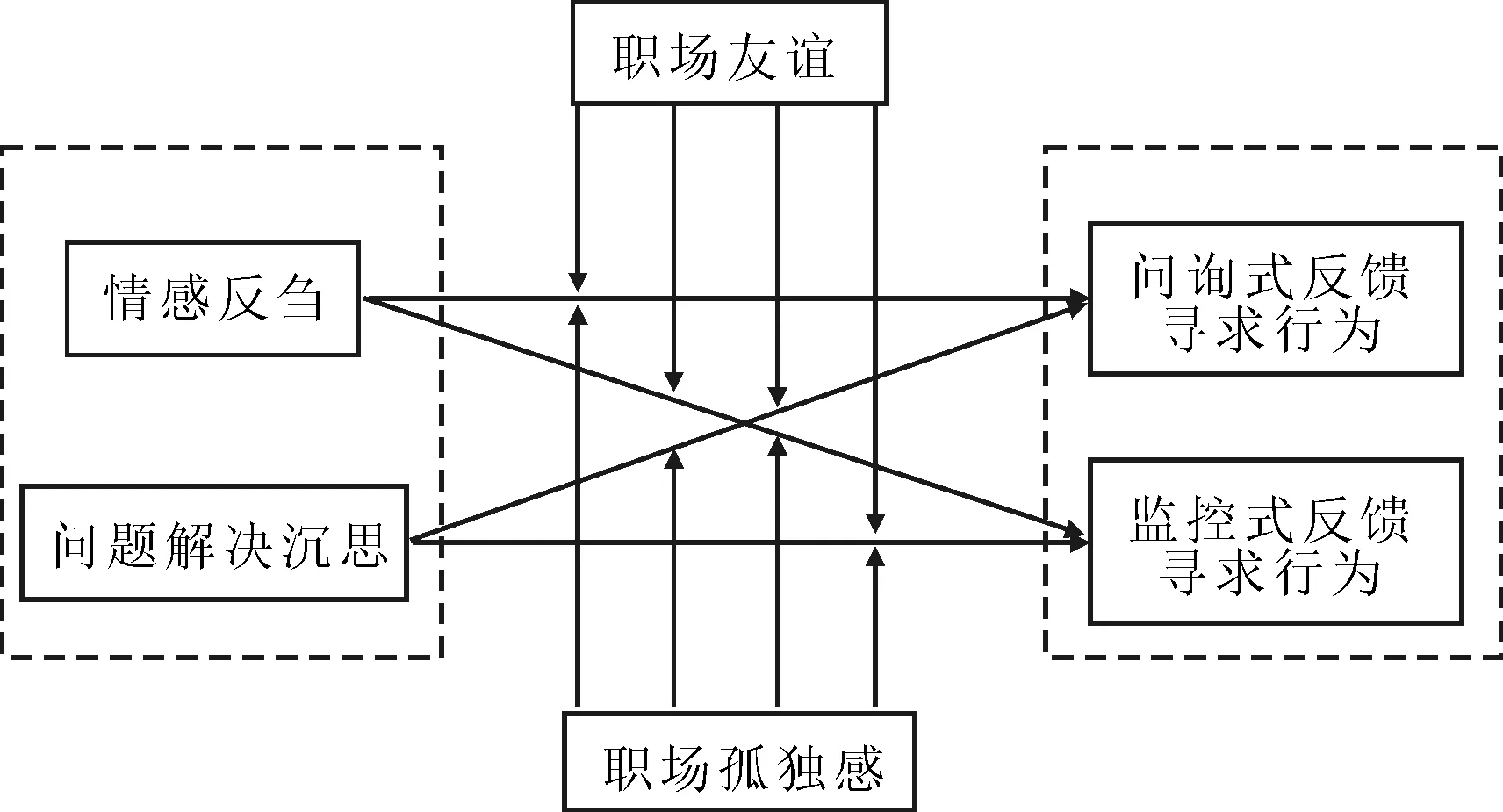

综上所述,本文基于沟通与不确定性管理理论和积极情绪扩展建设理论,将问题解决沉思和情感反刍作为自变量,将职场友谊和职场孤独感作为评估员工人际关系的调节变量,探索工作反刍对反馈寻求行为是否存在影响关系,并分析影响路径的内在机制。

1 理论基础与研究假设

1.1 员工情感反刍对其反馈寻求行为的影响

工作相关情感反刍由工作相关目标的实现受阻引发,是职场员工都可能产生的状态性反刍[18]。反刍具有侵入性、广泛性、重复发生的特点,情感反刍的员工脑海中反复呈现难以掌控的压力源,内容聚焦在工作经历带来的消极情感体验上,会带来侵入性的想法、消极自我评估、低自我控制感和无助感[19]。情感反刍的员工之所以不断思考工作中未解决的难题,本质上是因自身无法找到有效解决问题的方法,由此感到强烈的不确定性。

沟通与不确定性管理理论用来解释个人如何通过人际交往过程管理不确定性,包括对不确定性的体验、评估过程和不确定性管理行为选择。人们通过互相沟通应对不确定性体验并产生相应的情绪反应,通过寻求外界信息补充自身缺乏的知识,或者通过社会支持帮助自己进行不确定性管理。

客观情境不确定性是员工寻求反馈的最主要动机[9],信息是一种环境线索,可以帮助员工减少不确定性,因此,反馈寻求行为是一种有价值的主动行为。研究表明,工作所需信息的不确定程度与员工反馈寻求行为频率正相关[20]。同时,目标实现的重要程度也会影响员工的反馈寻求行为[21],对员工而言重要的事情越多,其感知通过反馈能够获取的工具性价值越大,就越倾向于实施反馈寻求行为。当员工处于持续反复思考工作引发的消极情绪状态时,其可能向外寻求更多信息以减少不确定性,直到自身缺乏的信息资源得到有效补充,或是社会支持程度达到其满意水平,才会结束情感反刍状态。

Ashford 等(1983)提出两种不同的反馈寻求策略,即员工可以使用直接询问策略(直接口头询问绩效表现),或隐蔽的监控策略(观察所处环境以寻找间接的反馈线索)来寻求反馈。员工主动向领导和同事寻求反馈的行为频率越高,沟通效果越好,其工作满意度和绩效也越高[22],促使员工与环境更好地契合,进而促进工作问题的解决。工作目标实现的负面预期、感知的反馈风险、努力成本、工作时间长短,会影响员工选择询问式或监控式反馈寻求行为[23]。问询式反馈寻求行为通过寻求信息或社会支持促进工作资源和心理资源补充,以减少不确定性带来的失控感;监控式反馈寻求行为通过观察组织中情境状况和他人行为等,为自己提供有用的间接信息线索,在反馈寻求方式上更加保守和安全,能够减少员工在情感反刍下产生进一步心理资源消耗的风险,符合情感反刍员工的倾向性。基于此,本研究提出如下假设:

H1:情感反刍对监控式反馈寻求行为有显著正向预测作用(H1a),对问询式反馈寻求行为有显著正向预测作用(H1b)。

1.2 问题解决沉思对反馈寻求的影响

问题解决沉思是员工围绕未完成的工作目标,为找出更多解决方案进行的持续性思考[24],是一种目标导向的认知加工过程。员工在问题解决沉思时,相信自己能通过找到实现目标的方法、完成任务来控制现有情境,因此,会产生积极结果预期。不同于情感反刍,问题解决沉思不会延长压力源引发的心理和生理反应[25]。员工在非工作时间积极思考工作解决方案——问题解决沉思时,可能随着问题的推进而产生更多积极情绪与幸福感。

根据积极情绪的扩展—建构理论,积极情绪能够拓展人们瞬间的思维—行动范围,以建立持久的个人资源(智力资源、生理资源、心理资源和社会资源),加强长期的自我调节能力。积极情绪通过扩展认知范畴、对更多行为选项保持开放,扩展员工行动倾向,增加主动行为。在人际关系层面,积极情绪拓宽人际领域的注意力和思维,增加与他人的“一体”感和信任感。Whitmer等(2013)认为心境变化能够改变员工的注意选择范围,员工工作记忆和长时记忆中的思维、知觉、行为等认知过程的激活程度取决于个人心境或情绪状态。问题解决沉思这种积极的心境会扩大员工注意范围,激活员工思维,增强其思维转换能力和信息搜寻能力,避免员工持续处于负面情绪状态[16]。在不断变化和富有挑战性的工作任务环境中,员工需要适时调整行为以适应变化。而压力下积极情绪的发生和维持,与积极的认知重新评价、目标问题导向的应对有关。积极情绪会产生撤销效应,即撤销问题尚未解决的压力,专注于解决问题并增加行动力。积极思考工作问题的员工可以从尝试解决问题中发现新方法,这是一种资源恢复的方式[26],对员工心理资源、工作主动性、组织公民行为[27]、工作投入[28]等具有跨时间的稳定促进作用。因此,问题解决沉思有助于员工以开放性思维和行动力寻找更多问题解决路径。

问题解决沉思和反馈寻求行为都是因工作目标未完成而引发的积极组织行为。反馈寻求行为是员工面对组织环境及角色要求不确定性时,主动付出努力从组织中搜寻所需信息,以减轻焦虑、明确角色和适应环境的一种自我规范行为[29],使自身更加适应工作压力和挑战;反馈寻求行为是一种自我调节策略,通过标准和目标的调整满足角色期望[30]。问题解决沉思下积极思考的员工不容易被情境压力约束,能主动采取行动改变自身状态,更倾向于采取反馈寻求行为以增加信息资源[31]。寻求有帮助的反馈能够激活积极的情感反应,并使认知变得更加灵活宽泛,从而激发员工创造力[32]。因此,问题解决沉思可能促使员工产生反馈寻求行为,以增加解决问题的资源,促进工作目标的达成。主动的反馈寻求是一种自我调节策略,反馈信息是对员工有价值的资源,获取反馈信息有利于主动控制工作进程,增加工作问题解决的可能性。因此,本研究提出以下假设:

H2:问题解决沉思对监控式反馈寻求行为(H2a)、问询式反馈寻求行为(H2b)具有显著正向预测作用。

1.3 职场孤独感的调节作用

职场孤独感是指员工在工作场所中期望的人际关系与现实中获得的人际关系在数量或质量上存在差异,且员工缺乏弥补这种差异的能力而导致的一种孤独体验。这种孤独体验使员工在组织中的情感需求得不到满足,对组织成员身份认同不足,并造成一系列消极后果[33]。情感反刍是负面情绪的重要诱因,会引发员工产生抑郁、焦虑等不良情绪。大量研究表明,情感反刍正向影响孤独感[34]。

孤独的调节循环模型[35]表明,一旦人们认为需求未得到满足,在特定的环境感到孤独,就会产生心理保护和安全感的急切需要。感到孤独的人对人际关系更加警惕和防御,不断评估当下关系是否满足归属感需求[36]。孤独的人在社交互动中感到不安全,更担心他人的负面评价[37],可能难以表露想法,并减少与他人互动。孤独感高的员工对其他成员的信任感更低,通常以消极回避的方式应对风险[38],因而可能难以作出需要主动承担风险的反馈寻求行为。

情感反刍的员工面对因不确定性产生的负面情绪持续损耗认知资源时,如果同时体验到职场孤独感,则会不断引发消极的自我评估,降低对组织的归属感和认同感[33]。人际不确定性是阻碍员工反馈寻求行为的关键因素[39],员工无法依靠自身能力解决工作问题时,可能因为孤独感而不敢向同事、上级寻求反馈。同时,员工的认知资源有限,而反刍与孤独感都不可避免地占用大量认知资源,因此,拥有职场孤独感的员工可能更难在后续工作中作出需要消耗认知资源的反馈寻求行为。

当员工处于情绪反刍的消极情绪时,会产生负面认知偏差,并不断强化情绪的负向刺激,延长消极情绪持续时间,使自己难以从消极信息中脱离出来,进而抑制理性思考能力,妨碍工具性行为,降低问题解决能力和执行能力[40],并且风险决策时倾向于规避风险,更为保守地节约有限心理资源,害怕从外界得到负面反馈使其心理资源受损。而问询式反馈寻求行为是一种需要心理资源的主动性行为,员工可能接收到外界的消极反馈信息,需要承担损失一定心理资源的风险,情感反刍的员工可能因为需要保护心理资源而厌恶风险。当个体认为反馈有可能威胁其自我价值时,会出于自我保护动机而限制反馈寻求行为[41]。因此,情感反刍下的员工可能难以做出需要承担风险的问询式反馈寻求行为。

虽然监控式反馈寻求是更隐蔽、安全的反馈寻求策略,但员工产生职场孤独感后,可能害怕在观察中发现加强负面情绪的信息,从而降低对周围反馈源及反馈信息的信任与认可。因此,经历情感反刍的员工感受到的职场孤独感越强,其作出反馈寻求行为的可能性越低。基于此,本研究提出以下假设:

H3:职场孤独感在情感反刍与问询式反馈寻求行为(H3a)、监控式反馈寻求行为(H3b)之间发挥负向调节作用。

对于问题解决沉思的员工而言,认知资源并未减少,即使体验到职场孤独感,也有想要解决工作问题的强驱动力。其可以选择监控式反馈寻求行为,不需要直接与同事、上级接触就可获取所需信息资源,扩大问题解决的方法路径,促进工作目标的实现。其也可以通过问询式反馈寻求的方式加强自身与组织内部人员的互动,减轻孤独感带来的不适。基于此,本研究提出以下假设:

H4:职场孤独感在问题解决沉思与问询式反馈寻求行为(H4a)、监控式反馈寻求行为(H4b)之间发挥正向调节作用。

1.4 职场友谊的调节作用

职场友谊是指个人对组织内人际关系友好程度的感受,包含互相信任、承诺以及在工作和生活等方面分享乐趣,并提供一定的社会支持和帮助。职场友谊能够提供情绪支撑、内在报酬,满足员工情感性需求,有助于员工获得帮助和更广泛的资源[42],从而促进工作任务的完成。职场友谊也能促使员工在组织中创建广泛的支持性和创造性气氛,引导成员互相支持与信任,引发更多互助协作、分享和创新行为[43]。

员工与同事、上级之间建立相互信任的沟通桥梁,可以减少反馈寻求的成本感知,因而更有可能采取反馈寻求行为。研究表明,员工职场友谊对其反馈寻求行为具有显著正向影响,人际信任(能力信任和情感信任)正向影响反馈寻求行为(张燕红,2014)。

对情感反刍的员工而言,职场友谊使其更有安全感,更有信心向同事、上级表达自身情绪压力及工作问题,可通过选择可靠的信息源,探讨工作进程受阻引发的困惑,寻求解决方案,减少自身负面情绪,提升工作问题解决能力。

对于问题解决沉思的员工而言,积极情绪扩建理论指出,积极的情感可促进对所获信息的依赖,拓宽个人和人际领域的注意力与思维,员工通过询问获得的信息比从监测中获得的信息更有价值[23]。由于职场友谊的存在,他们可能更倾向于选择效果更好、更加直接的问询式反馈寻求行为,而不是信息模糊的监控式反馈寻求行为。员工感知到职场友谊的人际互动氛围越强,其做出问询式反馈寻求行为的可能性越大。基于此,本研究提出以下假设:

H5:职场友谊在情感反刍与问询式反馈寻求行为(H5a)、监控式反馈寻求行为(H5b)之间发挥正向调节作用,在问题解决沉思与问询式反馈寻求行为(H5c)之间发挥正向调节作用、与监控反馈式反馈寻求行为(H5d)之间发挥负向调节作用。

图1 理论框架Fig.1 Theoretical framework

2 研究方法

2.1 研究样本

本研究采用方便抽样方法,通过问卷星网络平台进行数据收集。调查样本主要集中在湖北、广东、上海、北京地区,共开展两轮调研,第一次由研究人员向458名员工发送问卷网络链接,测量情感反刍、问题解决沉思、职场友谊、职场孤独感4个变量,填写性别、年龄、企业性质、工作年限和职级等人口统计学信息,并输入手机号后4位进行编号标记。两个月后,对第一阶段完成调查的458位员工再次发送调查问卷,测量问询式反馈寻求和监控式反馈寻求两个变量。对问卷进行筛选:剔除作答时间过短的问卷;剔除答案重复率过高、乱填倾向明显、统计意义上极大和极小值的问卷; 剔除两次手机号不匹配的问卷。最终获得有效问卷379份,总体有效回收率为82.75%。其中,男性占40.2%,女性占59.8%; 年龄在25岁及以下的占26.6%,26~35岁占31.9%,36~45岁占20.8%,46岁及以上占20.6%; 学历为大专及以下的占14.3%,本科占54.7%,硕士及以上占31%; 职位是普通员工的占66.8%,基层管理者占18%,中层管理者占9.8%,高层管理者占5.4%; 所在企业为国有性质的占15.8%,政府事业单位占27.5%,私营企业占35.8%,其它占25.9%; 工作年限为一年以下的占19%,1~3年占16.5%,3~5年占11.4%,5年以上占53.2%。

2.2 测量工具

为确保测量工具可信度,主要选用相关文献中使用频率高的成熟量表。全部量表均采用Likert五点评分法,对于情感反刍、问题解决沉思,1表示“从不”,5表示“非常频繁”,对于职场友谊、职场孤独感、问询式反馈寻求及监控式反馈,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。通过Amos26.0进行量表信度检验,各测量指标的可信度均在0.80以上,表示量表可信度较高。

为了进一步验证结构效度,运用因子分析,仅留下因子载荷达到0.7以上的题项,所有量表KMO值均在0.80左右,Bartlett球形检验统计值均在p<0.001水平下显著,变量解释率均达60%以上,故量表具有较高的结构效度。

工作反刍量表: 采用Cropley等(2012)的工作反刍问卷,共10个题项,用于测量两种不同类型的工作反刍。其中,情感反刍5个题项,如“在工作结束后,我因思考工作相关的事情而感到紧张”。问题解决沉思5个题项,如“在工作结束后,我思考了如何提高我的工作表现”。问题解决沉思和情感反刍两个维度的Cronbach′s α系数分别为0.833、0.895。

职场友谊量表: 采用Nielsen(2000)开发的职场友谊量表,通过友谊普遍性两维度12个题项进行测量。友谊机会有6个题项,如“在我所在的单位,我可以与同事非正式交流”,友谊强度有6个题项,如“我感觉自己可以相信很多同事”。职场友谊的Cronbach′s α系数为0.896。

职场孤独感: 采用Wright等(2005)开发的职场孤独感量表,共10个题项,如“在工作中我经常感到被同事疏远”。职场孤独感的Cronbach′s α系数为0.917。

反馈寻求行为: 采用Ashford(1986)开发的反馈寻求行为量表,包括问询式反馈寻求和观察式反馈寻求两个维度,共7个题项,其中,问询式反馈有3个题项,如“为了解我的工作表现,我会频繁地向同事询问信息”,观察式反馈有4个题项,如“我会通过观察上级、同事的行为来改善自己的工作绩效”。问询式反馈和观察式反馈两个维度的Cronbach′s α系数分别为0.842、0.830。

控制变量: 性别、年龄和工作年限。已有研究指出,工作年限负向影响反馈寻求行为[23];相比女性员工,男性员工的反馈寻求行为更多[44];相比年龄大的员工,年轻员工的反馈寻求行为更多[45]。

3 假设检验

3.1 区分效度检验与共同方法偏差检验

首先,本研究采用 Harman单因素检验法检验数据共同方法偏差,结果表明6个因子总计特征根为2.17,大于1,累计方差解释率为 36.11%,小于40%的临界值,说明共同方法偏差不明显。

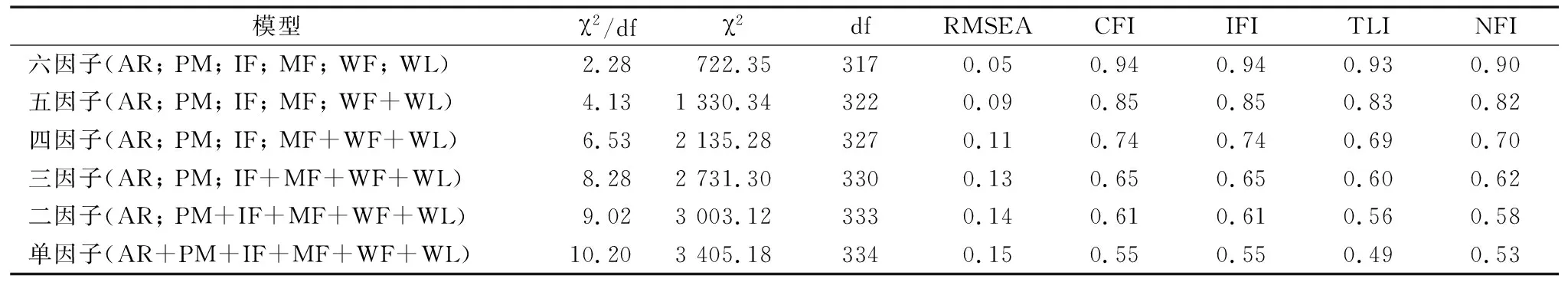

其次,为检验各变量区分效度,采用Amos26.0 软件对情感反刍、问题解决沉思、职场友谊、职场孤独感、问询式反馈寻求、监控式反馈寻求6个变量进行验证性因子分析。结果如表1所示,六因子模型与数据拟合效果最理想,且优于其它竞争模型。

表1 验证性因子分析结果Tab.1 Confirmatory factor analysis results

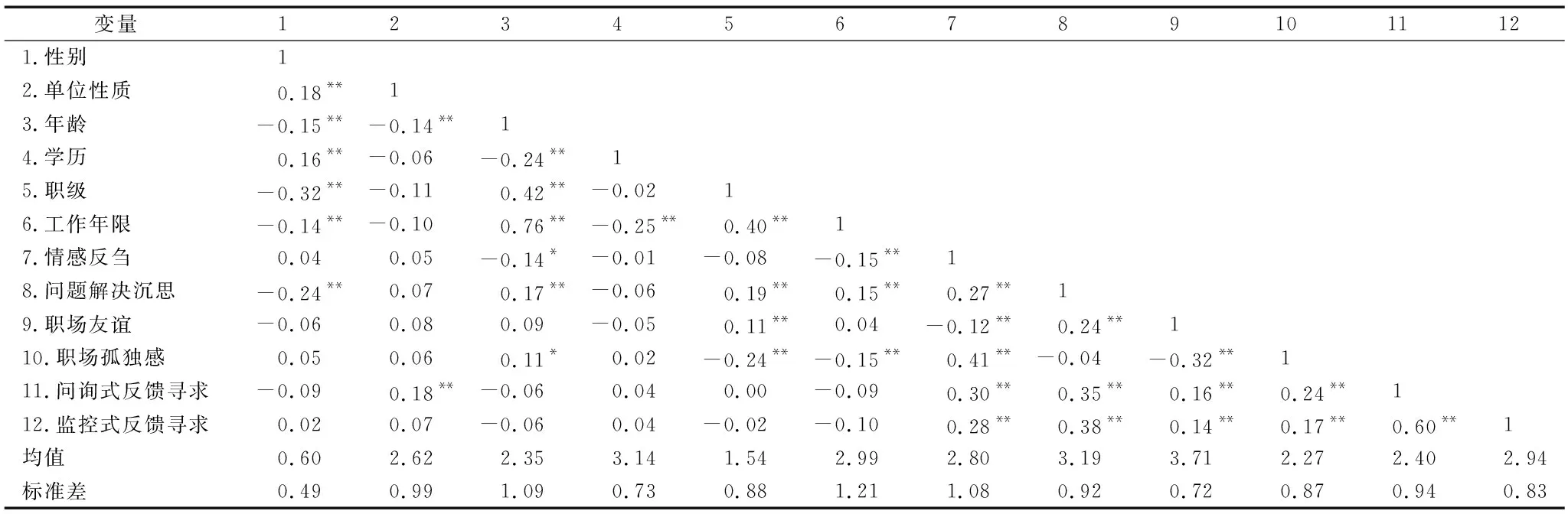

3.2 描述性统计与相关分析

变量间相关分析结果表明:情感反刍与问询式反馈寻求之间的相关系数值为(r=0.30,p<0.01),说明情感反刍与问询式反馈寻求之间具有显著正相关关系。情感反刍和监控式反馈寻求之间的相关系数值为(r=0.28,p<0.01),说明情感反刍与监控式反馈寻求之间具有显著正相关关系。问题解决沉思与问询式反馈寻求之间的相关系数值为(r=0.35,p<0.01),说明问题解决沉思与问询式反馈寻求之间具有显著正相关关系。问题解决沉思与监控式反馈寻求之间的相关系数值为(r=0.38,p<0.01),说明问题解决沉思与监控式反馈寻求之间具有显著正相关关系。这为本研究假设检验提供了必要前提(见表2)。

表2 变量描述性统计结果Tab.2 Variable descriptive statistics

3.3 假设检验结果

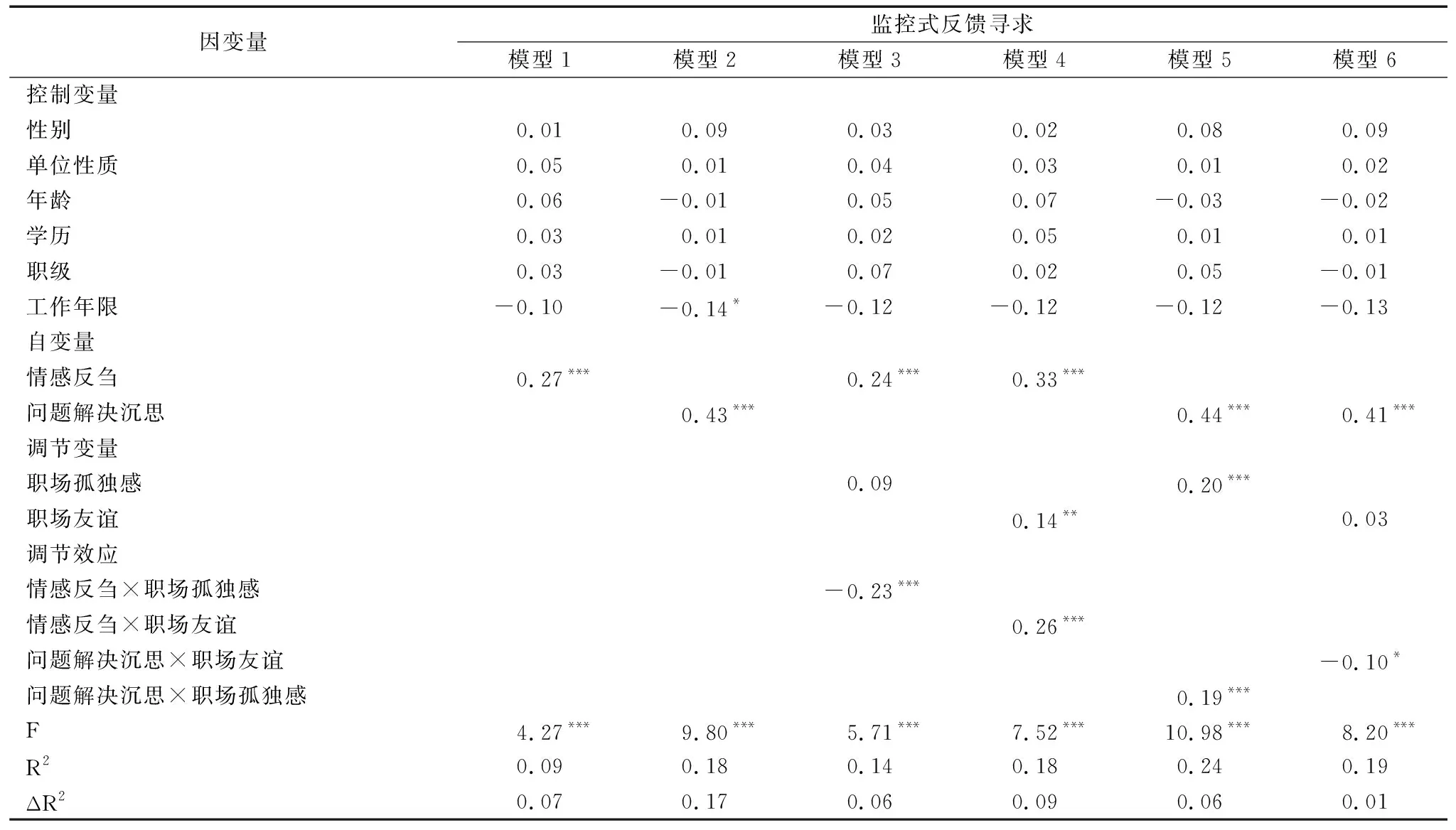

采用SPSS 23.0的层次回归分析对研究假设进行检验,将性别、单位性质、年龄、学历、职级和工作年限作为控制变量,结果如表3和表4所示。

表3 监控式反馈寻求层次回归分析结果Tab.3 Hierarchical regression analysis results of monitoring feedback seeking

表4 问询式反馈寻求层次回归分析结果Tab.4 Hierarchical regression analysis of inquiry-based feedback seeking

(1)主效应检验。由模型1可知,情感反刍对监控式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.274,p<0.001),因此,假设H1a成立。由模型7可知,情感反刍对问询式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.291,p<0.001),因此,假设H1b不成立。由模型2可知,问题解决沉思对监控式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.43,p<0.001),因此,假设H2a成立。由模型8可知,问题解决沉思对问询式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.353,p<0.001),因此,假设H2b成立。

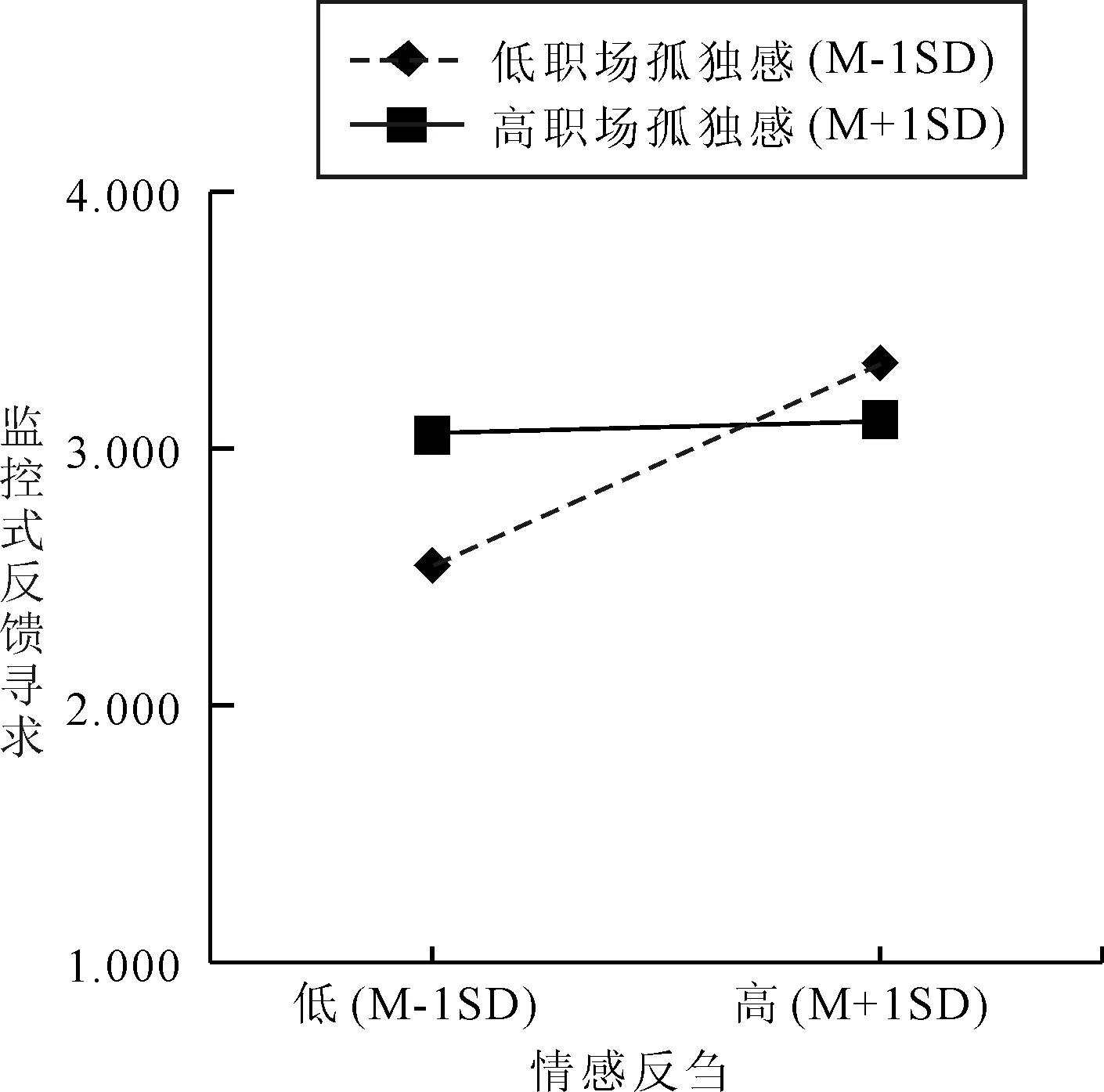

(2)调节效应检验。对自变量、调节变量分别作中心化处理,构建情感反刍、问题解决沉思与职场孤独感、职场友谊的交互项。模型3显示,情感反刍与职场孤独感的交互项对监控式反馈寻求行为具有显著负向影响(β=-0.231,p<0.001),表明职场孤独感在情感反刍与监控式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H3b成立。通过Process绘制简单斜率分析的调节效应图,如图2所示,当职场孤独感较高时,会削弱情感反刍对监控式反馈寻求的正向影响。

图2 职场孤独感对情感反刍与监控式反馈寻求行为的调节作用Fig.2 Moderating effects of workplace loneliness on emotional rumination and supervisory feedback seeking behavior

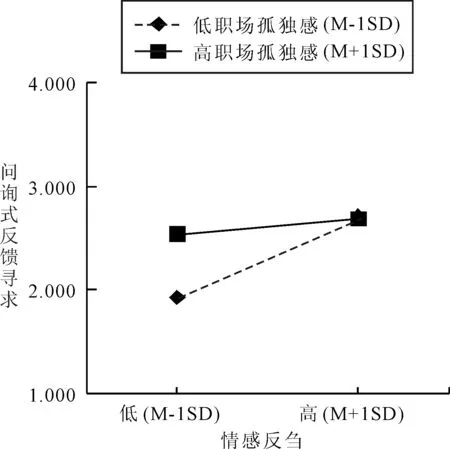

模型9显示,情感反刍与职场孤独感的交互项对问询式反馈寻求行为具有显著负向影响(β=-0.165,p<0.001),表明职场孤独感在情感反刍与问询式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H3a成立。如图3所示,当职场孤独感较高时,会削弱情感反刍对问询式反馈寻求的正向影响。

图3 职场孤独感对情感反刍与问询式反馈寻求行为的调节作用Fig.3 Moderating effects of workplace loneliness on emotional rumination and inquiry feedback seeking behavior

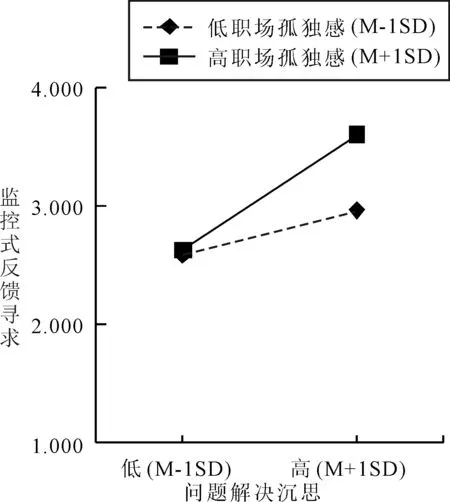

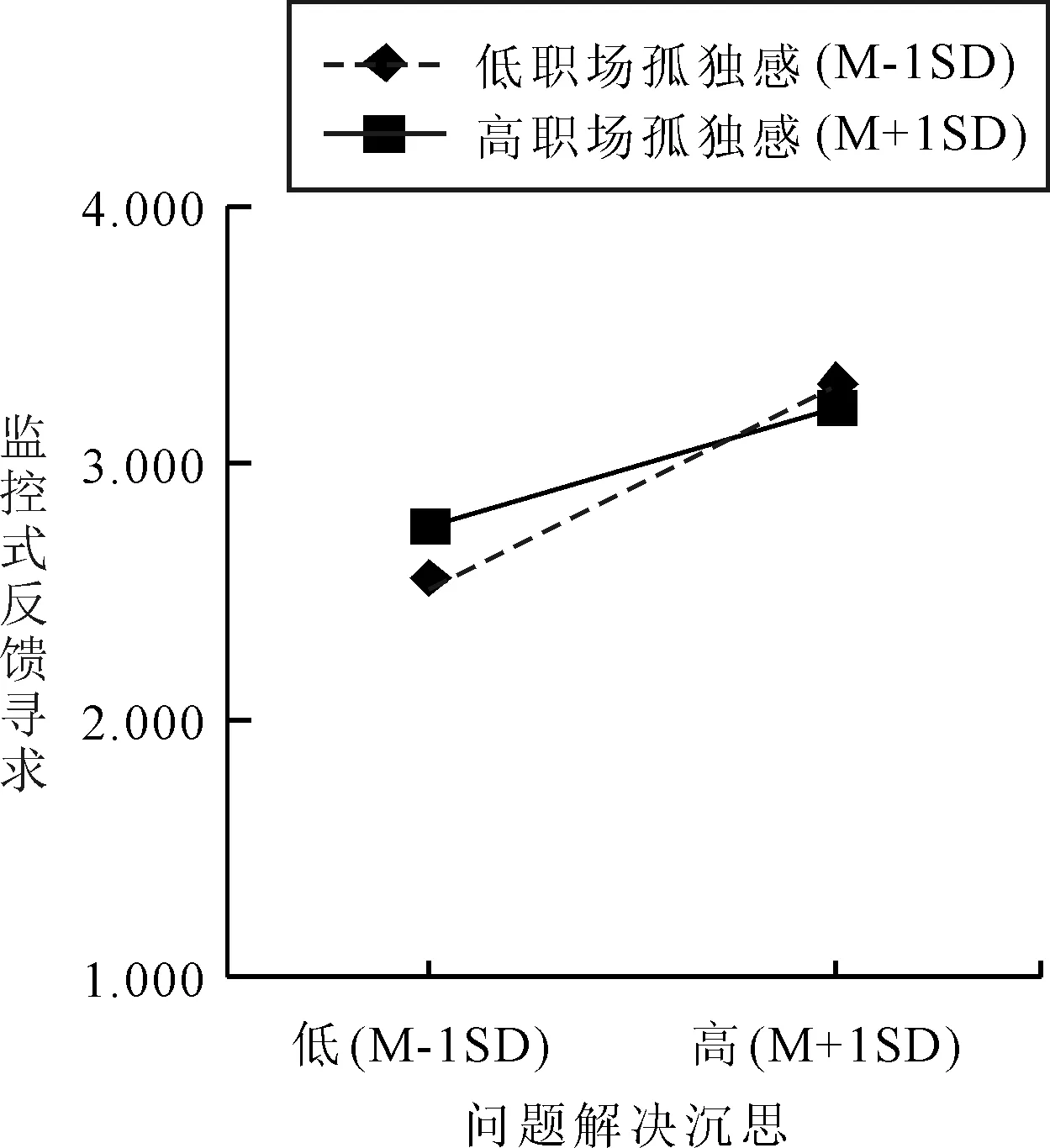

模型5显示,问题解决沉思与职场孤独感的交互项对监控式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.194,p<0.001),表明职场孤独感在问题解决沉思与监控式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H4a成立。如图4所示,当职场孤独感较高时,会增强问题解决沉思对监控式反馈寻求的正向影响。

图4 职场孤独感对问题解决沉思与监控式反馈寻求行为的调节作用Fig.4 Moderating effects of workplace loneliness on problem solving pondering and supervisory feedback seeking behavior

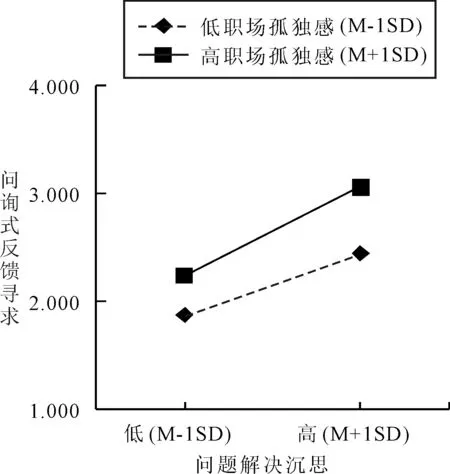

模型12显示,问题解决沉思与职场孤独感的交互项对问询式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.087,p<0.05),表明职场孤独感在情感反刍与问询式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H4b成立。 如图5所示,当职场孤独感较高时,会增强问题解决沉思对问询式反馈寻求的正向影响。

图5 职场孤独感对问题解决沉思与问询式反馈寻求行为的调节作用Fig.5 Moderating effects of workplace loneliness on problem solving pondering and inquiry feedback seeking behavior

模型4显示,情感反刍与职场友谊的交互项对监控式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.261,p<0.001),表明职场友谊在情感反刍与监控式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H5b成立。如图6显示,当职场友谊较高时,会增强情感反刍对监控式反馈寻求的正向影响。

模型10显示,情感反刍与职场友谊的交互项对问询式反馈寻求行为具有显著正向影响(β=0.237,p<0.001),表明职场友谊在情感反刍与问询式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H5a成立。如图7显示,当职场友谊较高时,会增强情感反刍对问询式反馈寻求的正向影响。

图7 职场友谊对情感反刍与问询式反馈寻求行为的调节作用Fig.7 Moderating effects of workplace friendship on emotional rumination and inquiry feedback seeking behavior

模型6显示,问题解决沉思与职场友谊的交互项对监控式反馈寻求行为具有显著负向影响(β=-0.101,p<0.05),表明职场友谊在问题解决沉思与监控式反馈寻求行为之间具有调节作用,因此,假设H5d成立。如图8显示,当职场友谊较高时,会削弱问题解决沉思对监控式反馈寻求的正向影响。

图8 职场友谊对问题解决沉思与监控式反馈寻求行为的调节作用Fig.8 Moderating effects of workplace friendship on problem solving pondering and supervisory feedback seeking behavior

模型11显示,问题解决沉思与职场友谊的交互项对问询式反馈寻求行为没有影响关系(β=0.049,p=0.36>0.05),表明职场友谊在问题解决沉思与问询式反馈寻求行为之间没有调节作用,因此,假设H5c不成立。

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

本文从沟通与不确定性理论和积极情绪扩展建设理论出发,考察员工工作反刍对员工反馈寻求行为的影响机制,基于379份有效样本对研究假设进行验证。结果发现:情感反刍、问题解决沉思都正向影响监控式反馈寻求行为和问询式反馈寻求行为,但影响机制存在差异。情感反刍的员工可能作出问询式反馈寻求行为,希望通过与他人沟通帮助自己进行不确定性管理,以尽快缓解不确定性带来的不良体验;也可能作出监控式反馈寻求行为,通过低风险的方式获得所需信息资源。问题解决沉思的员工可能通过积极情绪的扩建效应,向他人寻求所需反馈信息,促进进一步的问题解决。职场孤独感对情感反刍与监控式反馈寻求行为和问询式反馈寻求行为的正向影响关系有削弱效应,对问题解决沉思与监控式反馈寻求行为和问询式反馈寻求行为的正向影响有加强效应;职场友谊对情感反刍与监控式反馈寻求行为和问询式反馈寻求行为的正向影响有加强效应,职场友谊对问题解决沉思与监控式反馈寻求行为的正向影响有削弱效应,对问询式反馈寻求行为的正向影响没有调节作用。这说明反复思考消极方面的员工受到反馈源的影响,偏向于熟悉的反馈源,而积极思考解决问题的员工即使感受到孤独感,也会以促进问题解决为重点,偏向于通过交流的方式缓解孤独感,而职场友谊会减少信息获取效率较低的监控式反馈寻求行为这一方式的选择。

4.2 理论贡献

(1)从工作反刍的两个维度——问题解决沉思和情感反刍展开研究,丰富了研究视角。研究结论证明,情感反刍和问题解决沉思都正向影响反馈寻求行为,但影响机制存在差异,情感反刍可能为了减少负面情绪和不确定感、提高解决问题能力而寻求反馈,问题解决沉思可能基于积极情绪的扩展建设效应,以开放的态度倾向于从反馈源中寻求更多相关信息,提升解决工作问题的能力。

(2)从反馈寻求行为的两个维度——监控式反馈寻求行为和问询式反馈寻求行为进行研究,再次丰富了研究视角。研究结论证明,问题解决沉思和情感反刍都正向影响反馈寻求行为,但发生路径与解释基础不同,本文丰富了对反馈寻求行为前因变量的认识。

(3)从不确定与沟通管理理论和积极情绪的扩展建设理论出发,探究工作反刍和反馈寻求行为的内在影响机制,补充了工作反刍相关研究。以往研究大多关注工作反刍的消极方面如何对员工健康、幸福感等产生影响,忽视了工作反刍的积极方面,本文研究结论证明工作反刍也能促发反馈寻求这一积极组织行为。引入职场友谊和职场孤独感作为调节变量,研究发现情感反刍的员工受职场友谊和职场孤独感的调节影响强度高于问题解决沉思的员工,说明情感反刍的员工相比问题解决沉思的员工,作出反馈寻求行为的可能性受人际关系的影响程度更大。

4.3 实践启示

从员工层面而言,首先,面对工作压力,遇到难度较大、持续时间较长的问题阻碍时,可以增加促进实际问题解决的积极思考,随着积极情绪的扩展,可能产生更多韧性与自我效能感应对难题。逐渐形成以问题解决沉思代替情感反刍的思维习惯,也许是更深层减少消极反刍负面作用的根本。其次,面对消极情绪的工作反思,可以学习自我产生积极情绪,或主动向组织、专业人员寻求帮助,以利于工作恢复、心理健康、压力调节等,减少抑郁发生的风险,也促进职业发展。最后,反馈寻求可能通过解决工作问题减少员工工作反刍,或者通过提高与上级同事间互动频率,增加职场友谊,降低职场孤独感,减少情感反刍的负面效应。

从管理者层面而言,可以对员工工作反刍行为进行认知评估和预判分析,并制定相应解决方案。可以重点关注相对沉默、被动的员工,对于长期经历情感反刍的员工,管理者可主动提供援助,例如,合理调整工作任务和绩效目标,提供人际交往方面的培训,鼓励团队间积极提问与求助,减少员工消极情绪带来的负面后果,促进员工工作问题的解决,并形成良好的寻求反馈环境。

从组织层面而言,应鼓励职场友谊、互助思维,促进工作反刍下的员工反馈寻求行为。形成开放、包容的企业文化,创造和谐的工作氛围,减少员工反馈寻求的感知成本,使员工工作受阻经历工作反刍时,可以有勇气向领导和同事寻求反馈,多利用身边资源获得支持与帮助,加强应对工作问题的能力。

4.4 研究局限与展望

(1)数据样本来源单一,虽通过两时点收集调研数据、匿名填写等措施进行程序控制,但问卷均由员工根据主观认知填写,可能存在同源方法偏差和社会称许性等问题。未来研究可以对员工和领导、同事进行分组配对收集数据,并尽量结合主客观数据进行综合分析。

(2)本研究问卷数据属于横截面性质的调研数据,以频率估算员工工作反刍状况,而工作反刍受当前工作压力和自身负面事件等影响,如果通过连续日志法进行长期观察,则可能得到更准确的员工工作反刍情况,未来可通过搜集纵向数据进行追踪研究,强化变量之间的因果关联。

(3)本研究调节变量与结果变量均属于认知层面的变量,变量间关系的建立可能受到背后共同潜在因子如个人压力应对风格的影响。本文未对该类因素加以控制,未来应将其考虑在内,对工作反刍与反馈寻求间关系进行更精准的分析。