水利工程白蚁危害综合治理中自动监测关键技术研究与应用

2023-09-14沈俊峰吴玲丽陈勃生刘成栋孙爱军张大羽

沈俊峰,吴玲丽,陈勃生,刘成栋,孙爱军,张大羽,

(1.浙江鼎昆环境科技有限公司,314500,桐乡;2.浙江农林大学,311300,杭州;3.水利部大坝安全管理中心,210000,南京;4.浙江省余姚市水利局,315400,余姚)

一、堤坝白蚁危害及综合治理方法

1.土栖白蚁生物特性

危害堤坝的主要白蚁种类为土白蚁属和大白蚁属,不同区域的危害优势种有所差异,其中黑翅土白蚁危害最为严重,占比高达95%。堤坝土栖白蚁具有畏光、趋光(繁殖蚁)、群栖、好斗、护群、喜湿怕水、喜温怕冷、喜爱整洁的特性,流动性强,在一个取食点停留时间短,敏感性强,受惊扰散开后较长时间内不会回到原地点。

2.堤坝白蚁危害的产生和形成

我国地处亚热带、温带地区,属于季风性湿润气候,优越的自然环境给白蚁栖息、生存和繁衍提供了良好的条件。2022年,我国完成《斯德哥尔摩公约》全面淘汰20种类持久性有机污染物的履约任务,以后可使用的新药物均为非持久药物。我国大多数江河堤防、水库大坝的填筑材料为黏性土,若周边存在蚁源区,则白蚁易通过堤坝两侧山体进入堤坝背水坡,并选为筑巢位点。白蚁在堤坝内密集营巢,菌圃星罗棋布,四通八达的蚁路贯通堤坝内外坡,使堤坝内部形成许多空腔。

3.堤坝白蚁综合治理的方法

综合治理是依据相关环境和害虫种群动态,协调采用多种技术和方法,将害虫的种群控制在经济阈值之下的害虫管理方式。为有效控制白蚁危害,同时避免大量使用化学药剂对环境造成的污染,我国确立以白蚁监测控制为主的虫害综合管理(IPM)模式。白蚁监测系统是国外科学家近年在白蚁防治领域开发的一种新型白蚁 IPM 防治技术,具有循环监测、连续使用的效果,大大减少了化学农药的使用。IPM 防治技术的关键是通过监测发现白蚁活体,使用少量药物实现白蚁活体相互传染,从而达到栖生白蚁种群覆灭的效果。

二、白蚁监控系统的技术变迁

1.初代白蚁诱集装置

20世纪初期,就已经有研究人员开始采用混合了糖和砷粉、氯丹等有毒化合物的毒饵来诱杀白蚁。20世纪80年代美国开始绿色化学革命,白蚁诱集装置应用增多;90 年代后,作为商品推广应用的白蚁诱杀装置多采用松木诱集。初代装置需要人工拆解观测诱捕效果,本质上是我国传统的白蚁诱杀坑技术的产品化,一般称为传统白蚁监测装置。目前美国、澳大利亚、日本等国白蚁预防治理主要采用此装置。

2.第二代白蚁诱集装置

随着科学技术的进步,研究人员开始将多种传感器设置于白蚁诱集装置之中,由此形成了能够监控装置状态的第二代诱集装置。与初代诱集装置相比,第二代装置能通过内置探测器感知白蚁活动,可视为白蚁监控系统。根据传感器触发技术种类的不同,监控系统可分为两类。

(1)基于传感器进行环境因子收集和判断技术的白蚁监控系统

①声波监测白蚁监控系统。利用声波监测装置监控木制结构内部发出的声信号,以此初步判断材料内部是否存在白蚁活动的迹象。Rosa 团队采用了一种新的小波包分型算法对采集到的白蚁活动声信号进行滤波和降噪处理,初步解决了白蚁声信号的高信噪比问题。Nanda等对转化后的声信号使用支持向量机(Support Vector Machine,SVM)法进行训练和分类,将声波监测白蚁装置的准确率提高至91.88%。

②光线、气温和温度信息感测白蚁监测系统。近20 年来,研究人员使用多种传感器针对白蚁活动区域内的环境特征进行监控系统的研发。Oliver-Villanueva等使用LED光传感器实现了对白蚁的监控。Lax等利用白蚁巢穴及白蚁活动区域会散发独特的气味这一特征,训练犬类协助寻找白蚁。Kirkpatrick 等结合声信号识别系统和气味收集及鉴定系统,设置了一个白蚁监测基站,能够根据收集的声信号和环境气味判断白蚁的活动情况。

基于传感器进行环境因子收集和判断技术的白蚁监测装置建造复杂,费用昂贵,防水能力弱,无法持久用于地下监测,大多用于白蚁探测仪。该系列白蚁探测仪运用了雷达探测、激光热度感应、湿度感应、光学感知分辨等技术,美国、澳大利亚研究较多,主要用于白蚁防治公司提供服务的探测工具。

(2)基于环路电流通断判断技术的白蚁监控系统

利用环路电流通断原理判断有无白蚁是一种较为普遍而廉价的技术(简称环路技术)。Su 基于环路电流通断原理开发了一款装置,利用导电材料在木板上绘制环路并外接电源,正常情况下电路处于闭合状态。若白蚁被诱集到装置中啃食木板,会损坏木板上电流回路,导致整个电路断开。鉴于金属性质的导电材料容易被腐蚀,国内外研究人员对导电材料进行了改良,研究开发了炭环路技术、石墨环路技术和红外线发收环路技术等。

相比利用传感器监测白蚁的装置,该技术类型的装置对白蚁的监测准确率较为稳定,在野外实验中初始阶段监测准确率最高能达到87%,但经过6 个月以上的使用后,其准确率会降至40%甚至更低。由于报警准确率不足、保质期较短等问题,该类装置在国外市场逐渐被淘汰。国内市场主要应用于新建房屋白蚁预防领域。

三、白蚁监测关键技术的突破及监控系统的研发应用

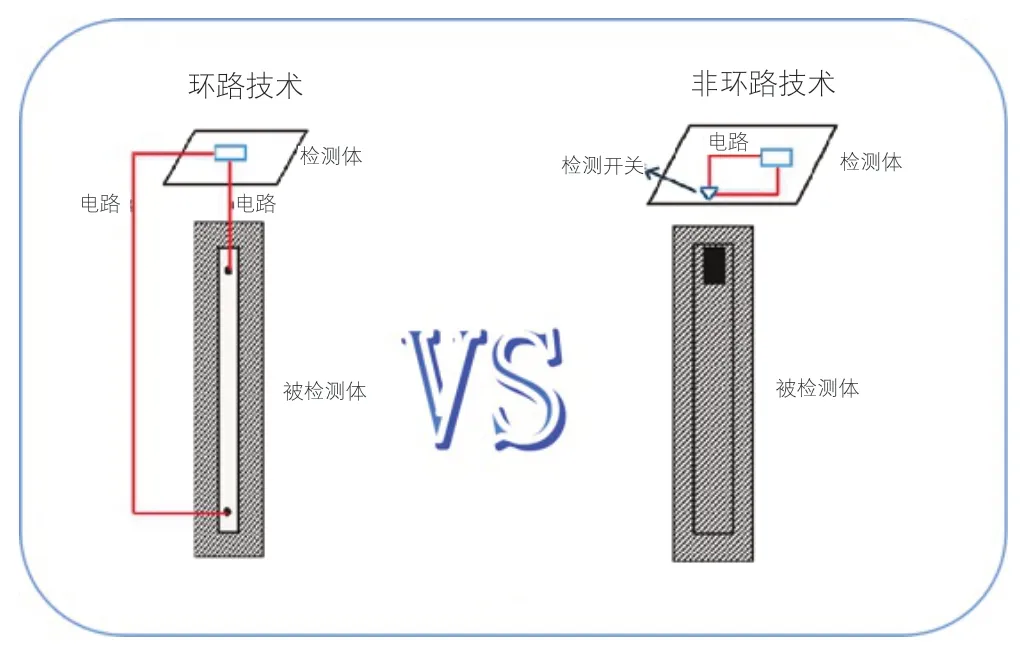

2015 年5 月,本项目组研究团队基于电磁感应非环路(DEMINL)技术,研发了新一代白蚁监测诱集装置,其监测体与被监测体之间通过电磁感应的方式形成非电环路,依据被监测体的磁量变化判断有无白蚁。该技术解决了环路电流白蚁监测技术中存在的两大难题:涉电部件不防水和触发机制需带电监测。监测装置的电子模块可独立封装防护,提升了报警的准确率和设备的耐久性。

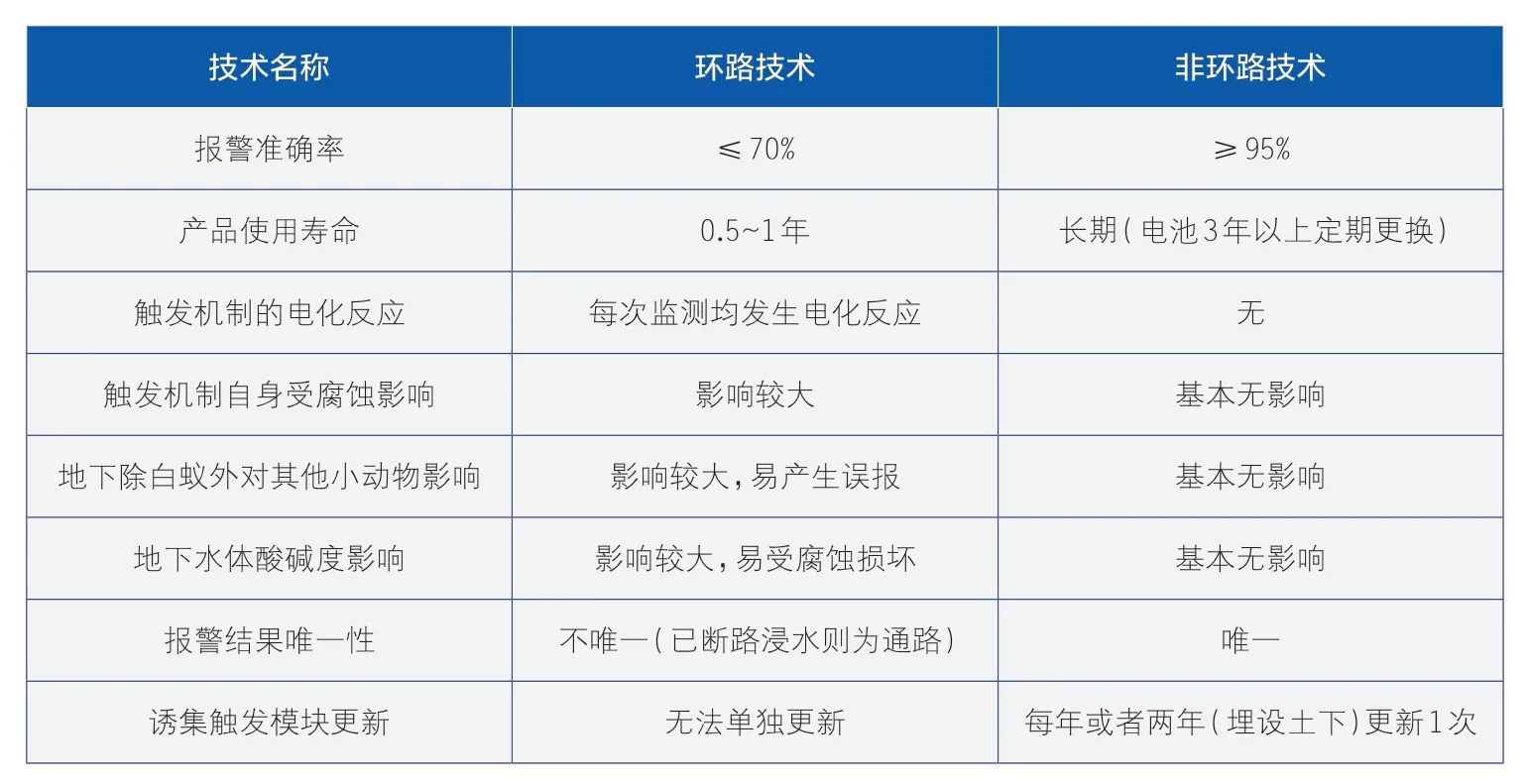

电磁感应非环路技术突破了白蚁诱集触发关键技术,解决了困扰白蚁电子监测研究多年的环路技术难题。2018年3月,在第十二届环太平洋白蚁大会上,电磁感应非环路技术得到与会专家学者的肯定,被认为是白蚁监测技术里程碑式的进步。目前,电磁感应非环路技术分别在中国、美国、日本、澳大利亚、马来西亚注册并取得了发明证书,并通过科技成果技术鉴定。环路技术与非环路技术对比见图1、表1。

表1 环路技术与非环路技术的对比研究

图1 环路技术与非环路技术对比

1.研发历程

基于电磁感应非环路技术,研究人员在2015 年10 月推出了通过RFID 检测的半自动白蚁监测手持仪;2016 年年底,结合物联网技术开发出首个远程自动化监控系统;2021 年,突破超低功耗技术,首次实现白蚁进入触发后的即时报警,真正实现了实时监测,为用药传染灭杀白蚁争取了宝贵的活体停留时间。2021 年年底,基于电磁感应非环路技术的远程自动化监控系统监管数字模块在浙江省数字化改革白蚁监测预警处置赛道“揭榜挂帅”,2023 年年初顺利通过验收,正式上线。

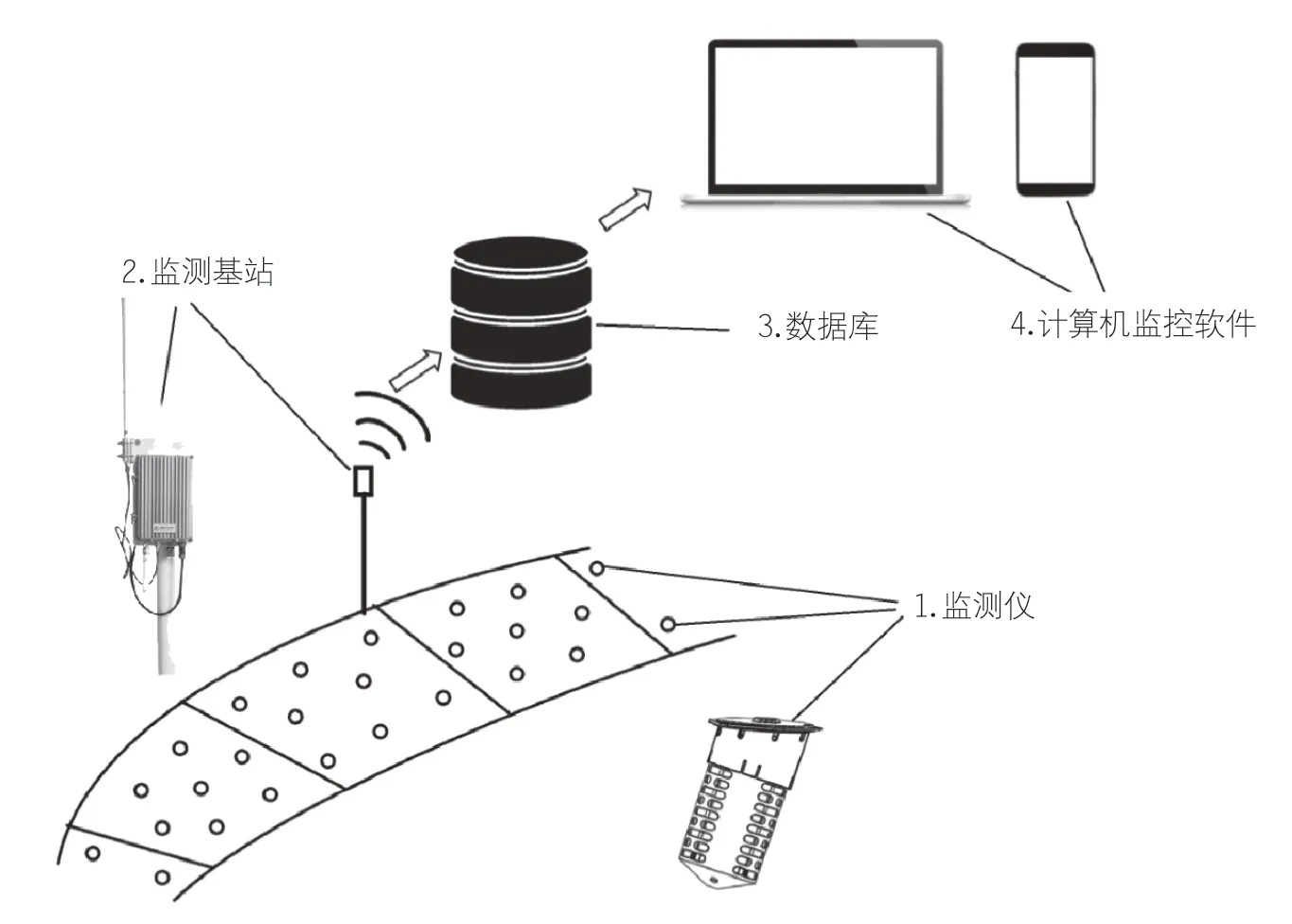

2.系统组成

白蚁远程实时监控系统由自动监测仪、网络监测站、PC 端管理软件及手机App 等几部分组成。硬件包括壳体模块、诱集触发模块、信号采集模块、信号集中与传输模块。软件包括堤坝白蚁监测预警查看操作旬区管理系统和堤坝白蚁监测预警处置监管系统,如图2。

图2 白蚁远程实时监控系统组成

自动监测仪中的监测体与被监测体为非线接触结构,均能采用外露非金属材料,并实现模块化设计、组装,各零部件独立运作,确保所有监测部件在潮湿环境和酸性土壤中长久性正常运作,使得监测产品从装置上升到了仪器。

3.配套技术

白蚁远程实时监控系统有四项配套技术,包括软件基础核心技术、通信技术、封装技术以及低功耗技术。

(1)软件基础核心技术

白蚁远程实时监控系统的核心技术为监测点状态显示及计算方法的发明与运用,监测点状态包括初始、有蚁、灭杀中、已灭杀、移位、失联和丢失七种,实现了白蚁监测点在物联网层面的直观展示和白蚁防治技术的动态痕迹化科学管理,是白蚁监测结果用于监测设备后续维护操作和层级监管的基础。

(2)通信技术

白蚁远程实时监控系统解决了空对地信号采集难题,实现白蚁监测点各种状态信息的及时上传和通信的全天候稳定性。研究团队先后基于NB和CAT1两种通信技术打造公网信息传输系统,基于LoRa 和UNB两种通信技术打造自建基站的自主网信息传输系统。信号穿透性能得到提升,可以穿透2~3 cm的土层和积水。该技术对无人看管的江堤、海塘和山塘(小型水库)的监测防治具有重要的推广作用。

(3)封装技术

涉电元件持续的IP68级防水防护是电器设备地下运用的必要条件,封装技术可减少因水、水汽进入电子元件带来的短路或电波影响,提高暴露在地下自然环境中各模块的防腐蚀能力,尽量避免各种元件非正常触发。白蚁远程实时监控系统涉电元件的防水由四道干燥和封装程序组成,能保证在夏季地表70°C高温和冬季北方-20°C低温条件下经受热胀冷缩和温度变化的长时间考验,并通过元件表面固化防腐延长设备和耗品的使用寿命。

(4)低功耗技术

白蚁远程实时监控系统由低功耗电能管理技术及电源稳定安全管理技术构成,以实现白蚁监测持久性要求。目前公网通信技术运用中,监测仪电池实现了实用环境的3+1(年);自主网通信技术运用中,监测仪电池实现了实用环境的6+1(年),并且电能耗尽前系统会提示更换电池。

四、水利工程应用实践

基于DEMINL技术的白蚁监控系统具备报警精确度高、耐久性好、即时报警的优点,针对土栖白蚁的生物特性,尤其适用于堤坝白蚁防控应用。该系统目前已经正式应用于浙江四明湖水库、安徽沙河集水库(见图3),开展为期3年的白蚁防治,并在重庆马耳坝水库、福建过溪水库、湖北枝江火山口水库和浙江康门水库、浙江盐官海塘等堤坝上进行了测试应用。

图3 安徽沙河集水库白蚁监测报警后进行药物处理

1.技术性能

有蚁报警准确率高。每个水库大坝有蚁报警准确率都在95%以上,未报警监测点由人工每年开盖检查,未发现受蚁酸影响导致承载物结块但不报警的情况。监测仪埋设在土层以下的项目(如枝江火山口水库),未发现误报。除耗件(诱集触发模块)外,所有部件均能使用3年以上。电池在3年左右进行更换后,设备继续正常使用。监测仪的涉电元件IP68级防护也经历了考验和实证,各应用项目历经3年四季温度变化、热胀冷缩,未发现进水造成的影响。

2.应用成效

(1)白蚁蚁情调查

土栖白蚁是一种隐蔽性生物,判断堤坝是否有白蚁存在及其危害程度,通过传统的蚁路泥被、区域内植被咬食痕迹等相关现象并无法实现。2022年,在某省一水库除险加固提升项目中,为检验其十余座堤坝的白蚁治理情况,使用本系统平均布设定量监测点,3个月内,所有经白蚁治理的项目都出现有蚁报警,开盖检测,全部捕获白蚁活体。

(2)存量白蚁消杀

监测有蚁报警后,对监测仪内的白蚁活体施用少量药物,通过取食白蚁带入蚁巢相互传染消灭种群。施药方式主要有两种:应用前期以开盖后对捕获的白蚁活体进行喷粉处理为主,现场效果好,但由于土栖白蚁的敏感性强,开盖即散,且较长时间不回到原点的生物习性,单次传递、传染效果不好。在多次确认报警没有误报的基础上,后期灭杀处理尝试在收到报警信息后,采取不开盖不惊动白蚁的方法,围绕报警点投放药饵包,由白蚁主动取食,多次取食传染效果较好,经2年灭杀,坝体已无有蚁报警。

(3)增量白蚁预防

白蚁监测预警防线主要建立在堤坝和山体的接合部位以及堤坝镇压层,堤坝和山体的接合部位监测点安装距离为5 m,镇压层监测点安装的距离为10 m,多排布设错位排列。2年后主要在外围防线上进行报警处理,堤坝本体受到较好保护。

(4)蚁巢发现修复

在枝江火山口水库的运用中,每次监测点有蚁报警后,研究人员在以报警点为中心5 m范围内进行人工检查,都能准确无误找到分飞孔,进行少量挖掘(30 cm)后,用黄泥浆进行3次灌注,取得较好效果。

(5)监测设备监管

监测点统一编号,生成卫星显示地图,在白蚁入侵时第一时间自动报警,显示入侵位置并主动推送信息提示。对有蚁报警和丢失报警的处理进行闭环管理,以业主单位和监管部门对白蚁防治服务企业的全流程监管作为实现闭环的关键环节,既保证了设备的正常运行,又做到足不出户即可掌握真实数据。

3.典型案例