权力源自资源掌控吗?

——以东汉政治斗争史为参照系

2023-09-13徐英瑾

徐 英 瑾

(复旦大学 哲学学院, 上海 200433)

导论

权力(power)一般被理解为这样一种人际关系:通过这种关系,一个社会成员可以通过别的社会成员而达成自己的目的。比如,一个企业家的权力使得他能够顺畅地命令其秘书为其预定国际机票,而不必亲力亲为;一个将军的权力使得他能够在相对安全的指挥部里顺畅地命令其部下去攻击一个敌军阵地,而不必亲自冒险上前线。由于复杂的人类协作离不开上下级之间的服从与被服从关系,权力关系就构成了复杂社会关系得以成型的重要指标。不过,关于特定的权力关系为何能够成型(譬如,为何韩信一定要听刘邦的命令而非反之),学术界有不同的意见。德国古典哲学大师黑格尔就在《精神现象学》经由著名的“主奴辩证法”提出了一种貌似很合理的观点:由于自然资源的有限性,试图争夺这些资源的社会主体就会展开“生死搏斗”,以尽量增加自己独占相关资源的机会。而决斗的胜利方为了进一步增大其收益,会选择将失败者转换为奴隶(而不是将其杀死)以便长久享受其劳动成果。这种经由暴力斗争而建立的主奴关系,便是权力关系的雏形。不过,作为辩证法家的黑格尔也进一步指出,作为奴隶的一方亦有“反客为主”的机会,因为奴隶对于劳动过程的熟悉使得其能够得到主人所无法得到的改造大自然的乐趣。

黑格尔的权力叙述方案预设了资源占有关系对权力关系的奠基作用。譬如,如果一个人占有了特殊的暴力资源,他就有更大的机会在生死搏斗中取胜并成为主人;再譬如,正因为奴隶在生产过程中掌握了生产技术这一特殊的资源,他也就有一定的机会反客为主。在社会心理学的领域,这种将资源占有与权力机制相互结合的观点,被称为“传统权力观”。不过,英国社会心理学家特纳(John Charles Turner,1947—2011)却对“传统权力观”提出了挑战,提出了一种更强调那些非暴力的柔性力量的新权力观。(1)John Charles Turner,“Explaining the Nature of Power: A Three-Process Theory”,European Journal of Social Psychology,35(2005):1—22.笔者倾向于认为特纳的方案更合理,尽管其忽略了“信息资源控制”这一特殊的资源控制方式在“说服”过程中发挥的作用。本文主要的任务有三项:第一,概述特纳之新权力观与传统权力观之间的分歧;第二,通过补充“信息资源控制”这一环节,以便调和特纳的新权力观与传统权力观之间的关系;第三,利用中国东汉的政治权力斗争史,以检测笔者对于特纳氏权力理论之修正方案的普适性。之所以笔者要选用东汉的历史作为检测对象,是因为东汉历史中宦官、清流与外戚等政治势力之间的斗争过程异常复杂微妙,使得其特别容易用来检测一种旨在描述权力嬗变过程的社会心理学模型。

一、 特纳的权力模型VS传统权力观

在社会心理学的领域中,正统权力观的支持者有道尔屈(M. Deutsch)和格拉德(H. B. Gerard)(2)M. Deutsch &H. B. Gerard, “A Study of Normative and Informational Social in Uences Upon Individual Judgment”,Journal of Abnormal &Social Psychology, 51,(1955):629—636.、菲斯丁格(L. Festinger)(3)L. Festinger, “A Theory of Social Comparison Processes”,Human Relations, 7(1954):117—140.、弗兰屈(J. R. P. French)、拉文(B. H. Raven)(4)J. R. P. French &B. H. Raven, “The Basis of Social Power”,In D. Cartwright (Ed.), Studies in Social Power,(Ann Arbor, MI: Institute of Social Research):150—167.、科尔曼(H. C. Kelman)等(5)H. C. Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization:Three Processes of Attitude Change”,Journal of Conflict Resolution, 2,(1958):51—60.。根据特纳的概括,这种观点的基本内容是:权力乃是一种影响他人的能力。这种能力是通过控制他人所渴求或珍视的资源来获得的。这些资源包括某些积极或消极的后果、奖励、代价、信息,等等。上述控制的存在,使得缺乏资源的一方不得不依赖于行使影响的一方以便满足自己的需求,抵达自己的目标。不同的资源类型则会衍生出不同的权力,以便施加不同类型的影响。

特纳进一步用图表方式展现了这种传统权力观的架构(见图1)。

图1 对传统的权力观的图示

很明显,根据这个图表,资源控制导致了权力,权力导致了社会影响,后者又导致了社会集团的社会心理架构的塑造。很显然,资源控制乃是权力之本。

下文便是对上述理论架构的批评(具体的批评意见糅杂了特纳的意见与笔者本人的发挥)。此理论貌似有理,却是在高度简化“资源控制”这一机制的内部结构之上的。请问:一个社会主体是如何控制相关的资源呢?比如,一个地主是如何控制一片土地呢?难道仅仅靠对土地产权的获取吗?但假若这种产权转让没有得到普遍的社会认同的话,纯粹的产权转让并不能保障土地使用权的稳固存在。比如,在19世纪,瑞士人苏特尔曾买下了今天旧金山市所在地区的土地使用权,但1848年出现的淘金潮却使得全世界涌来的淘金者肆意入侵了他的领地,并使得作为原主人的他在“自己的”土地上反而被边缘化了。虽然加利福尼亚法官汤普森曾在1855年通过法庭判决支持苏特尔对其土地的使用权,但此判决非但未得执行,反而激发了淘金者的全面骚乱,最终使得苏特尔失去了最后的容身之所。由此看来,占有一片土地资源所要涉及的社会学环节,远要比传统权力观所设想的要复杂。

当然,传统权力观的维护者会说:苏特尔恰恰因为没有占据暴力资源,所以才无法保护他的土地;汤普森法官也因为缺乏暴力资源,所以才无法执行他的法庭判决。由于暴力本身也被视为一种“资源”,所以,基于“资源控制”话术的传统权力观依然有能力说明苏特尔的个人悲剧的起因。

但这种辩解会带来循环论证的问题。具体而言,具有社会学意义的“暴力资源”往往不是指单个人的武力,而是指个体对于暴力组织的掌控,因此,对于暴力资源的占有本身就预设了占有者对于暴力组织成员的社会权力。或用特纳的话来说,“一个政府若要使得其警察或武装部队瞄向一个特定目标以展示其武力,就首先得对这些警察或武装部队具有社会影响力”(6)John Charles Turner,“Explaining the Nature of Power: A Three-Process Theory”,European Journal of Social Psychology,35(2005):12.。而麻烦的是,传统权力观的支持者却恰恰希望通过对于暴力资源的占有来说明权力的起源——其荒谬的程度,无异于通过“贾宝玉被林黛玉所爱”来说明为何“林黛玉爱上了贾宝玉”一样。

另外,基于资源占有模型的传统权力观,也会因为过于排斥基于“说服”——而非“强制”——的权力而低估权力来源的丰富性。按照常识,基于说服力所施加的社会影响力当然也算是一种权力(比如,一位学生可以通过展示在黑板上的演算,最终说服老师认定其解题法要比老师自己的解法更优,由此获得威信),但是很难说这种影响是通过对于某种资源的占有来完成的。在这种情况下,将某人的数学智力硬说成是一种资源就会显得略有牵强,因为数学智力本身并不像石油资源那样可以被分割与抢夺。当然,数学智力的占有者本身可以被勉强视为一种资源(因为数学家是可以被抢夺的),但如果这种智力的占有者恰好就是权力拥有者的话,上述说法就会变得毫无意义(与之类似,假若曹操本身就是权力拥有者的话,去谈论如何抢夺与分配曹操的谋略能力就会变得毫无意义)。

很明显,基于说服力而获得的社会权威以及由此衍生的权力,主要出现在习惯于说理的社会团体中(科学共同体便是这方面的典型)。现在笔者将这样的社会称为“威尔逊世界”(因美国总统威尔逊而得名,因为作为道德理想主义者的他主张康德式的伦理理性当适用于全球)。与之相较,基于强制性的资源占有关系的权力理论,则显然更适用于信奉弱肉强食原则的“达尔文世界”。由此看来,传统权力观由于过度泛化本只能适用于“达尔文世界”的权力模型的适用范围,而犯下了“以偏概全”的错误。

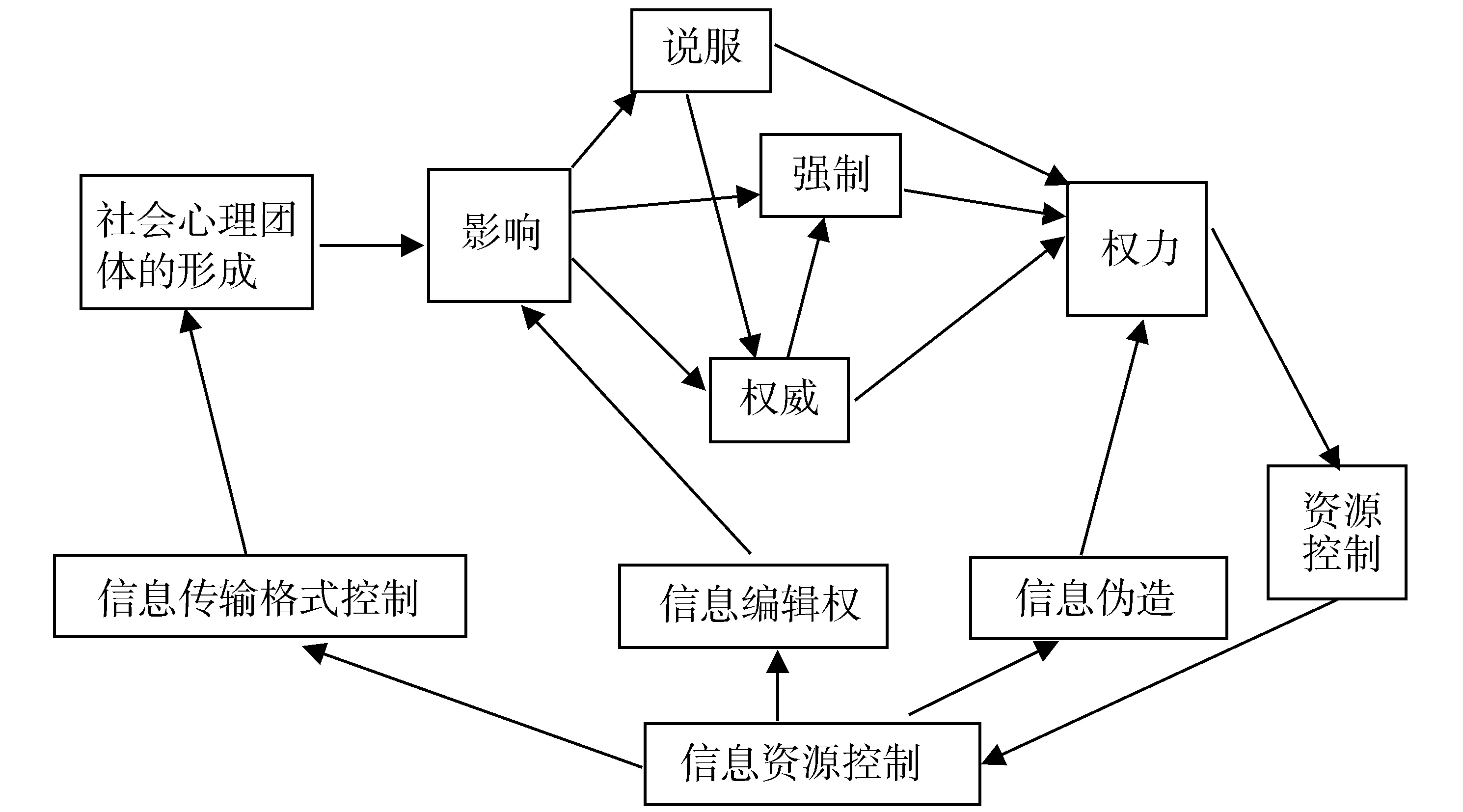

那么,这是不是说我们只要将权力的来源从“占有”一项添加到“说服”与“占有”这两项,就能修正传统权力观的错误呢?至少特纳不这么看,因为这种简单的修正方案依然无法说明下述问题:在“说服”与“占有”之间,何者为本,何者为末?与黑格尔从暴力斗争出发说明权力起源的思路相反,特纳本人不但认为“说服”比“占有”更基本,而且,他甚至还主张从某种比“说服”更基本的社会组织构成出发,反向说明暴力机器是如何占有资源的。他的相关理论路线图见图2。

图2 特纳对传统的权力观的修正

下面便是笔者对这一理论模型的解释。

在图2所展示的四个方框的第一个方框中,我们看到了特纳版本的权力故事的起源:一些社会成员通过某种复杂的情感联系而彼此承认为同一个社会的成员。使得这种原始的社会团体感得以产生的机缘非常复杂,往往包括(但不限于)社会成员所具有的共同的生活环境、生活经历、方言、饮食或者衣着习惯,等等。很显然,这种情感纽带的形成,会立即使得“自己人”与“圈外人”之间的界限得以浮现,并使得“自己人”之间的社会互动的机会明显多于 “自己人”与“圈外人”之间的互动关系。“自己人”之间的互动机会的增多则会使社会成员之间的能力差异有更多机会得到曝光(比如,谁能擅长钓鱼,谁更擅长缝纫,等等),由此导致最原始意义的社会影响关系出现(比如,关于钓鱼,某人的意见更重要;关于如何缝衣服,则应当去听某人的意见;等等)。这也由此将我们引向了上表第二个方框所展现的内容。

第二个方框又进一步引申出了第三个方框中所展现的三项内容:说服、权威与强制。这是第二个方框所展现的原始人际影响关系的三种衍生方式,各自对应于不同的使用语境。说服活动所使用的语境所具有的特征有:其一,社会成员之间具有分歧;其二,他们却分享了一些共同的意见作为论证前提(比如,两拨为如何猎取猛犸而彼此争论的部落成员,显然在“必须要猎取猛犸”这一问题上没有分歧);其三,社会成员都具有基本的理性能力使得他们能够进入这种辩论。与之相较,“权威”则向我们展现了一种比论辩耗时更少的影响力施加方式:譬如,我之所以相信张三提出的猎取猛犸的方案,并不是因为他的论证说服了我,而仅仅是因为我认可他在猎取猛犸这件事上的权威性。很明显,与说服活动相比,权威机制的起效更需要团队成员之间的互动历史的积累,因为某人一次性的成功经验往往是不足以排除某些幸运因素的介入的,而仅仅凭借幸运而成功的人又往往不足以成为真正的权威。不过,权威机制与说服机制之间的共通点也是很明显的:他们都是软性的社会影响因素——二者都未牵涉暴力,遑论对于某些可见资源的排他性占有。由此可见,在特纳的理论模型中,暴力因素并不占据核心地位。

尽管如此,特纳的理论也未遗漏基于暴力的强制性要素。这是因为,说服活动也好,权威机制也罢,总有力所不逮之处——具体而言,总会有某些社会成员因为某些复杂的原因不愿被说服,或者不愿服从权威。而当这些人的行动构成对于集体行动的明显阻碍的时候,暴力强制活动就必须成为题中应有之义。不过,非常明显的是,这样的暴力弹压活动本身是基于说服与权威的:弹压命令的下达者必须对其命令的执行者具有足够的说服能力以及社会权威,否则后者是不会冒着自己受伤甚至死亡的风险去执行相关命令的。因此,特纳的理论对于强制力的纳入依然是建立在他对于那些“软力量”的肯定之上的。

不过,暴力因素的介入也会带来某些偶然性:镇压可能会成功,但也会失败。只有成功的镇压才能固化在“劝说”与“权威”中固化的社会共识,由此形成完整意义的权力。由此我们也就过渡到了上图中最后一个方框所展现的内容:权力拥有者通过此类权力去获取资源。很显然,这种将“资源获取”视为“权力获取”之结果(而不是反之)的理论的模型,能够有力地说明其标靶理论所难以解释的如下问题:权力拥有者是如何保证其团队能够在残酷的资源争夺过程中保持团结的?传统权力观显然无法说明这一点,因为持此论者毫无理由地预设权力拥有者能够像拥有其双手那样拥有其暴力机器;与之相较,特纳的理论由于对暴力机器自身的形成过程有足够的铺垫,显然就能更好地解释暴力组织之成员自身的社会认同的来源。

然而,尽管特纳的权力模型具有相对于传统理论的明显优势,但依然还有一些瑕疵。请看笔者下节的分析。

二、对特纳模型的补充要素:信息资源的占有

根据笔者的浅见,在特纳模型中遭到忽视的,是权力占有者对于信息资源的占有所产生的特定效果。请注意“信息资源”这一提法。一方面,正如特纳本人所承认的,信息也是一种资源,可以成为抢夺的对象,而且,对于特定信息资源的控制也往往会诉诸暴力机器(比如在情报战中常见的那样);但另一方面,与石油资源之类的有形物质资源不同,信息的多寡可以迅速影响人类的思想,由此对劝说活动之类的软性力量的构建产生立竿见影的影响。因此,特纳的理论在强调软性力量对于硬性权力的奠基作用的同时,似乎忽略了某些硬性权力对于软性力量之构建的反作用力。

下面,笔者就来谈谈信息资源的强制控制力具体是如何影响特纳权力理论中软性力量之形成的。相关的影响渠道至少有三种:

第一种影响方式,便是通过对信息传输格式的确定来加强社会成员对于团队的心理认同感。这里所说的“信息传输格式”首先就体现为特定语言的发音、语义、词汇、语法与记法等形式要素。对于相同信息传输方式(即相同的语言形式)的使用显然能加强社会团队内部的心理共情力。很显然,一个社会团体之所以使用相同的语言,既可能是基于自然的原因(比如,地理条件的阻隔使得某种方言自然形成),又可能是因为社会强制力的出现——比如,日本官方在《马关条约》生效后便通过强制力在我国台湾施行日语教育。需要注意的是,在某些情况下,有些社会权力控制者甚至能发明崭新的信息传输格式来强化社会认同,比如西夏景宗李元昊在11世纪初对新发明的西夏文字在西夏王国境内的强制推行。此外,在另外一些情况下,社会权力控制者也会通过容纳(而不是排斥)被统治团体的语言文字来维持大型多民族国家内部的团结性:如以拉丁语为母语的古罗马帝国对于希腊语的宽容,以及在19世纪末奥匈帝国皇后伊丽莎白·阿玛莉·欧根妮(即俗称的“茜茜公主”)对于匈牙利语(马扎尔语)的尊重。

第二种影响方式,则是通过对于所传输的信息内容的重新剪辑来使得某些劝说活动变得更为有效。比如,作为袁绍幕僚的陈琳在讨伐曹操的檄文《为袁绍檄豫州》中便对曹操与宦官集团之间的关系做出了如下描述:“司空曹操祖父中常侍腾,与左悺、徐璜并作妖孽,饕餮放横,伤化虐民。父嵩,乞匄携养,因赃假位,舆金辇璧,输货权门,窃盗鼎司,倾覆重器。操赘阉遗丑,本无懿德,僄狡锋协,好乱乐祸。”但这段描述显然忽略了如下信息:青年曹操在任洛阳北部尉时曾用五色棒当街打死当红宦官蹇硕的叔父(后者违背了官方颁布的宵禁令),而且,曹操在任议郎时还曾建议汉灵帝赦免在168年的政变中被镇压的外戚窦武等人(这些人都是宦官集团的死敌)。由此可见,袁绍集团通过重新编辑历史,试图让读者遗忘曹操与宦官集团之间的罅隙,并由此使得其讨伐曹操的战争更具有正义性。同时,袁绍集团还掩盖了自身的一些负面信息。比如,当陈琳在同一份文献中攻击曹操“故九江太守边让,英才俊伟,天下知名,直言正色,论不阿谀,身首被枭悬之诛,妻孥受灰灭之咎”之时,他却完全不提袁绍曾做过比曹操更恶劣的事情:围攻名士臧洪所在的东武阳城长达一年,破城后将其残酷杀害,还顺便杀害了为遇难者鸣冤的另一位名士陈容。无独有偶,孙吴政权建立后,官方曾利用国家力量传播由韦昭创作的《吴鼓吹曲十二曲》以颂扬孙氏的武功。在颂扬孙权之父孙坚讨伐董卓的功绩后,这一组曲却选择性忽略了孙权之兄孙策平定江东六郡之功,这显然是因为创作者希望吴民牢记孙坚与孙权之间的权力传递关系,以免孙策后人获得对孙权不利的政治影响力。

第三种影响方式,则是通过伪造某些信息来强化权力。比如,《三国志·破虏将军传》在诉说孙坚诞生时的情形时,夸张地写道:“冢上数有光怪,云气五色,上属于天,曼延数里。众皆往观视。父老相谓曰:‘是非凡气,孙氏其兴矣!’及母怀妊坚,梦肠出绕吴昌门,寤而惧之,以告邻母。邻母曰:‘安知非吉征也。’” 这些所谓的“吉兆”显然是孙吴政权显示孙坚的帝王气象而编造出来的,用以增强整个东吴政权的合法性(顺便说一句,虽然孙坚生前并未称帝,却在孙权称帝后被追封为“大吴武烈皇帝”)。需要指出的是,在谶纬迷信横行的东汉与三国时代,此类假资讯的流行曾在当时的政治生活中扮演重要角色。譬如,光是对《春秋谶》中“代汉者当涂高”一语的不同解释(其中每一种解释都可以被视为一条被肆意伪造的信息),就在这一历史时期引发了不同的政治野心家的不同激进行为。比如,袁术就认为“当涂高”指的是他自己,于是他称帝了;曹丕则相信这指的是曹魏,于是他便逼迫汉献帝退位了。虽然袁术失败了而曹丕成功了,但伪造特定信息以增加其政治博弈行为的成算,无疑是当时的标准操作。

这里需要指出的是,无论是对于信息传输格式的规定、信息传输内容的重新编辑,还是对伪信息的编造,都牵涉到强制力的介入,因为上述三种信息操控方式都对其他的信息传播方式构成了排斥效应(譬如,李元昊对西夏文的传播就意味着对其他文字的排斥,《吴鼓吹曲十二曲》对孙策功绩的遮蔽就意味着对于大规模传播孙策事迹的行为的排斥,而汉末枭雄们对《春秋谶》中“代汉者当涂高”一语的任何一种解释都意味着对另外一种与之竞争的解释的排斥)。很显然,上述这些排斥之所以能发生,便是因为信息控制者已经掌握了相关的信息传播管道,而这一点又是他们“获取政治权力”这一状态的自然结果。从这个角度看,对于硬性权力的获取显然能反向影响软力量的建设,由此使得软、硬两种力量彼此支撑。

图3便是对于上述补充性讨论的概括。

图3 笔者对特纳的权力观的修正

需要注意的是,在今日的互联网时代,信息控制权对软性社会力量的反向作用机制非但没有遭到削弱,反而得到了增强。首先,现代信息技术显然能使强势语言获得马太效应,进一步挤压弱势语言的频道宽度,由此使得当代国际互联网日益呈现出“单语化”(其本质是英语化)的倾向。其次,现代信息技术在文本编辑方面提供的极大便利,显然能使同一个故事迅速得到不同的编辑方案——而在这种情况下,具有更大信息传播权的利益方则显然能够使得自己所喜好的那种故事版本得到更广的流传。第三,语音与图片生成技术以及聊天机器人技术的普及,则进一步使得假新闻与假意见(即由机器人发表的“人类意见”)的制造变得便利,这就使得相关利益方能够使用自己的信息控制权对目标人群发动大规模认知战。而一旦这种认知战被施加到竞选的领域,就会对目标国的实际政治生态产生战略级别的影响。因此,在现代信息技术所提供的新历史条件下,软、硬两种力量促成整体政治控制力的“化合反应”的规模与速度都已经攀升到了农耕时代所难以企望的一个层级之上。

不过,即使农耕时代的政治权力运行模式已经充分体现了笔者所修订的特纳权力模型的所有理论细节,但为了进一步论证这一点,在下一节中,笔者将在一个更小的历史颗粒度上,运用东汉时期的真实政治史材料去验证相关模型的普世性。

三、通过东汉的政变史检验前述权力模型的合理性

汉朝是中国历史上第一个稳定运行的大一统王朝,而且,也是唯一一个在被重建后依然能够继续维持大一统局面的王朝(与在新莽后继续维持统一的东汉相比,东晋、南宋都是偏安王朝,遑论昙花一现的南明政权)。同时,汉朝也是中国历史上第一次将儒学视为官方意识形态的王朝,其历史意义影响之深远可见一斑。因此,汉代的政治权力运行历史显然对解释传统中华帝国的权力机制具有很强的典型性。

而在两汉之中,与西汉相比,东汉引发了笔者更多的兴趣。这是因为,在整个东汉王朝中,始终没有出现类似汉武帝这样的能够轻松调用全国资源的超级君主,而即使是像开国皇帝光武帝刘秀这样的相对强势的君主,也必须在诸如迁都、度田等重要议题上与地方豪强妥协。而在东汉中晚期的历史中,宦官、清流、外戚三股政治势力彼此制衡或轮流坐庄的局面已大致形成,这就使得任何一股政治势力都无法彻底控制全局。因此,在东汉的历史中,曾经暂时得势的政治集团一朝倾覆的案例可谓比比皆是。从这个角度看,东汉的历史的确为观察权力运作的动力学机制(而不是其静力学机制)提供了丰富的案例。而正如我们在前文中所看到的那样,特纳的权力理论(以及笔者对于它的修订方案)的强项恰恰在于:它能比传统理论更好地说明权力是如何从无到有地产生的——因此,它也能方便地说明权力是如何失去的。因此,用充满变动的东汉历史来检测这种理论的普世性,是非常合适的。

由于政变是政治权力分布状态在短时间内得以发生巨变的典型政治活动,我们的考察将聚焦于影响东汉历史的三次重要政变。我们所关心的问题是:如何用前文所给出的理论模型来解释政变胜利方的胜利,以及失败方的失败?

政变一:159年梁冀集团的覆灭与汉桓帝的亲政

梁冀是东汉中后期有名的权臣,先后立冲、质、桓三帝,专断朝政近二十年。年幼的汉质帝(刘缵)称其为“跋扈将军”,几个小时后即被毒死(参《后汉书·梁统列传》:“帝少而聪慧,知冀骄横,尝朝群臣,目冀曰:‘此跋扈将军也’。冀闻,深恶之,遂令左右进鸩加煮饼,帝即日崩。”)。随后的桓帝刘志不甘心成为其政治傀儡,与宦官单超等人合谋通过政变从梁冀手里夺回政权。政变以很小的代价就获得了成功,皇帝顺利地收缴梁冀的大将军印绶,失势的梁冀与其妻孙寿被迫自杀,满门老少皆被斩首,牵连处死及免职者数百人。

我们的问题是:为何权倾一时的梁氏集团会如此快覆灭?为何他能轻松害死合法的皇帝刘缵并继续安然掌权,却斗不过另外一位合法的皇帝刘志?面对这一问题,如果一个解释者依然受制于“资源掌控”的传统思路的话,他就会去着力寻找哪些资源为刘志所拥有却不被刘缵所拥有。沿着这一思路,他或许会说:在刘志发动政变之前,他已经与单超、唐衡、徐璜、具瑷、左悺等宦官结成了一个小型政治同盟,而这一人脉关系便是更为年幼的刘缵在当年所不占据的资源。他或许还会说,在159年的政变中,刘志成功使用了天子符节号令虎贲、羽林等京都卫戍部队来逮捕梁氏集团成员,而宦官集团的忠心显然能够方便刘志顺利地使用这些皇家符号。需要注意的是,这些皇家符号本身就是一种巨大的政治资源,或借用澳大利亚的汉史专家张磊夫(Richard Rafe Champion de Crespigny,1936—)的话来说:“至少在朝廷的上层,皇权一旦行驶,绝对没有任何官员能够与之抗衡,无论这个官员看上去多么强大。”(7)[澳]张磊夫:《洛阳大火——公元23—220年的后汉史》,邹秋筠译,北京:北京大学出版社,2023年,第298页。

但这种基于资源掌控的解释思路显然将“资源”的含义泛化了。天子的印绶与符节与其说是一种资源,还不如说是权威的象征,而在天子权威本身不存在的情况下,这些皇家符号就无法实施任何权力(汉末汉献帝刘协的尴尬处境就足以说明了这一点)。另外,刘志通过小型政治联盟获得权力的过程又恰恰证明了特纳的权力理论的合理性:特定社会团体的整合肯定是先于权力的获取的,否则权力争夺过程带来的巨大压力就会使得未被整合完毕的社会团体分崩离析。

另外需要注意的是,消灭梁氏集团是需要军人的大力协助的,而宦官本身并不直接掌握兵权,而只能协助皇帝使用符节调兵。因此,皇帝的权威就必须得到诸如尚书令尹勋、光禄勋袁盱(袁绍之先祖)、司隶校尉张彪等官员的承认。那么,他们为何要承认皇帝的权威呢?而这些官僚为何又不在刘缵被弑后立即发难呢?

显然,我们需要别的解释资源来面对这个问题。在特纳的模型中,我们已经看到了“说服”机制在权力形成过程中所起到的作用。而在儒家文化圈里,“说服”往往是通过“正名论”的方式来进行的:做某事必须“名正言顺”,否则相关事项的推行就无法得到普遍的赞同。顺着这个思路,我们就必须在关于159年政变的史料中去寻找一些特定的因素,以使得深受儒家思想影响的官僚去觉得奉命讨伐梁氏是“名正言顺”的,而这样的要素却在146年刘缵被弑时并不存在。

首先能够找到的第一个因素当然是君主本人意志的体现,因为对于臣子来说,执行君主的意志这一点的合法性几乎是不需要任何辩护的。与之相较,刘缵的迅速遇害使得他根本来不及向群臣传达其意志,而紧接着被梁氏扶上皇位的刘志亦暂时无法做到这一点。另外,一些对刘缵遇害之细节感到疑惑的朝臣(如梁冀的死对头李固)也无法拿到证明梁冀弑君的有力证据,而只能将怀疑的矛头转向太医(参《后汉书·李杜列传》:“固伏尸号哭,推举侍医。冀虑其事泄,大恶之。”)。这就使得当时的反梁力量暂时无法获得扳倒梁氏的大义名分。

但上面所给出的理由只能解释为何在君主的意志得到充分的表达时,君主能够顺利地调用特定的暴力资源,却不能充分地解释为何群臣明明知道君主的意志遭到了梁氏的压制,却依然愿意长期与梁氏合作(参《后汉书·梁统列传》:“百官迁召,皆先到冀门笺檄谢恩,然后敢诣尚书。”)。这也就是说,梁氏集团依然具有特定的说服机制以说服群臣与之合作——但这一机制却在159年突然失效了。

——但这一机制到底是什么呢?答案是:联姻关系。

梁家与皇室的联姻关系主要依靠的是梁冀的两个妹妹——梁妠与梁女莹——所提供的桥梁。梁妠是汉顺帝刘保的皇后。顺帝驾崩后,她自然被升格为太后。按照儒家的孝道价值观,年幼的天子必须遵从太后之命,因此梁妠便顺利获得了“垂帘听政”的名分。利用这套名分工具,梁冀就可以利用梁妠的权威执行自己的意志,而太后的存在,以及她所表露出来的与自己兄长略有不同的政治德性(梁冀的死对头李固其实恰恰受过梁妠的拔擢),又使得反梁力量不得不投鼠忌器。梁冀的这种“兄假妹威”的双簧游戏历经冲、质、桓三帝,直到150年梁妠本人病逝为止才变得难以为继(此时离桓帝发动政变清洗梁家尚有九年)。这是梁冀面临的一个小型政治危机,因为曾为他提供掩护的妹妹的太后名分已经失去了。这时他唯一能够依靠的备份政治工具便是自己的另一个妹妹梁女莹了——她当时是汉桓帝的皇后。因此,梁冀便依然能暂时以国舅爷的身份继续把持朝纲。但从宗法制度上说,皇后必须附属于皇帝,故此,梁女莹为梁冀提供的名分掩护的质量显然不如梁妠(不过,皇后的名分至少也为梁冀提供了一种聊胜于无的保护,因为皇后的尊贵地位使得桓帝不可能在不废后的前提下去扳倒梁冀,而此类操作的复杂性显然又能带给梁氏更多的缓冲空间)。但后续的事态发展变得对梁氏愈发不利:在159年8月,由于梁女莹本人的死亡,她的皇后身份所提供的上述微弱的掩护亦消失了。此刻陷入恐惧的梁家已经无法再提供合适的女性成为新的皇后了。而年轻的皇帝刘志则趁机发挥自己的自由意志,让自己早就中意的美丽妃子邓猛女成为新皇后。本来这是一个对梁冀来说不算那么糟糕的选择,因为邓猛女在入宫前与梁冀的妻子孙寿的关系颇为密切。但梁冀为了加强自己对邓猛女的控制,却画蛇添足地强迫其母亲接受梁家收邓猛女为养女的提议,其母不从后又遣刺客谋杀之。此举既彻底挑战了儒家的名分秩序,又大肆惊扰了京内各方势力,最终使得梁冀在情感与义理上都迅速被京内各方势力公认为朝敌(顺便说一句,与汝南袁氏关系密切的宦官袁赦作为凶案目击者,在谋杀发生当晚敲锣鸣金,弄得全城人心惶惶)。在这种背景下,若皇帝这时开始行使其皇权制裁梁氏来,儒家名分的力量也就自然会一边倒地加持到他这一边来。这就使得特纳模型中的“说服机制”与“权威机制”能完全为皇室所用,最后导致皇室获得了真正的硬性权力。

而笔者对于特纳模型的修正也能在159年政变的细节中体现出其解释力。前文已指出,我的修正模型特别强调了信息控制力对于权力获取机制自身的稳固作用。而在刘志扳倒梁氏的过程中,他对于信息的控制权就成了一项制胜要素。很明显,作为皇帝所信任的全权代表,单超、唐衡、徐璜、具瑷、左悺等宦官控制了宫内要冲,使得梁氏无法掌握皇帝的夺权行动的具体行动计划。而躲在暗处的皇帝就依靠这种信息屏障而具有了发动突袭的优势,使得对手无法及时聚集资源进行有效反抗。而信息屏障对政变成败所起到的关键性作用,我们在后面的两场政变中还能继续看到。

政变二:168年外戚与清流针对宦官集团的清洗及其失败

宦官集团在桓帝扳倒梁氏的过程中立下殊功,从此以后居功自傲,迅速堕落为新的权力腐败集团。但桓帝亲政后,他依然要面对儒家清流力量的挑战,不能放任自己与自己的宦官为所欲为。比如,在桓帝废黜邓猛女的后位后,他本想立自己更钟爱却身份卑微的田圣为新后,此提议却被儒家集团否决,后者强迫皇帝接受了功臣之后窦妙为后。桓帝驾崩时,窦妙自然被升格为太后。在桓帝本人无子的背景下,按照儒家的名分论,窦妙与其父大将军窦武就获得了从各封国皇室成员中遴选新皇帝的权力。最终选择了缺乏强政治背景的刘宏,以方便窦家对朝政的控制。本来,窦武会按照这样的执政逻辑而成为一个新的梁冀,由此长期把持朝纲。但与梁冀不同,窦武是富有儒家理想主义精神的外戚,而并不满足于对纯粹权欲的满足。于是,在窦氏父女的安排下,陈蕃、胡广、李膺、杜密、尹勋、刘瑜等名儒都进入朝廷获得了高位,开始了一场针对宦官贪腐集团的政治整肃活动。他们计划逮捕曹节、王甫等宦官,将其一网打尽。但在168年九月辛亥日(九月初七),计划细节不慎泄露,曹节、王甫决定先下手为强。他们操控皇帝,获得了对于天子之印玺、符节,并挟持尚书下达文书,由此将窦武定义为朝敌。窦武的盟友陈蕃知道情况有变后,便率领被仓促武装起来的奴婢与弟子试图夺回天子诏令,但惨遭镇压。窦武又调动装备更好、人数更多的步兵营进行了类似的尝试,却遭遇了被宦官集团调来的护匈奴中郎将张奂的精锐边防军。最终窦武也被镇压。宦官集团获得了一场一边倒的胜利。

特纳的权力理论显然能够解释168年政变成败的很多细节。首先,该理论可以解释为何外戚集团与清流集团能够团结在一起对抗宦官。这显然是因为一种深层的说服机制在起作用:按照儒家的名分论,皇帝既需要诞下继承人,就自然需要皇后,而为皇室提供皇后的外戚集团显然也就因此在儒家的名分世界中拥有很高的地位(也正是因为这一点,当年失去与皇室之联姻桥梁的梁冀就立即失去了相关名分秩序的保护)。与之相较,传统的儒家理论却没有为宦官的存在提供特定的名分支持:它们既无法提供皇室的继承人,也可能成为儒家士大夫与皇帝交流的阻碍——尽管复杂的宫廷运作实际上的确需要宦官提供的各类服务加以支持。而在宦官势力日益强大的桓帝后期,生存空间日益逼仄的儒家集团与外戚集团显然就有了彼此合作的可能。

特纳的权力理论又能解释为何儒家集团与外戚集团的联合行动最终还是失败了。我们当还记得,在特纳的权力形成模型的第一阶段,他提到了前理性的共情机制对于整合团队内部的人际关系所起到的关键作用,而此类共情机制的产生又有赖于共同的生活习惯的形成。很显然,如果在一个政治集团中有个别关键性成员的生活习惯与他人不同的话,他/她就会因为无法与他人形成情感共振而导致行动不同步,最终导致整个政治行动的失败。在168年政变的过程中,这个关键性的异数便是太后窦妙。窦武早就希望能杀死曹节与王甫,却被窦妙阻止,以至于窦武以后制定的除掉曹、王的计划都是背着女儿做的。而在曹节等人利用天子的符节调动兵马对抗窦武的时候,窦妙却没有积极利用自己的太后身份予以干预。之所以会出现这种貌似怪异的父、女异心的现象,便是因为入宫后的窦妙已经进入了一个与宫外迥异的微观世界。具体而言,正因为皇后的日常起居也需要宦官的照顾,这就使得她与宦官集团产生了一定的共情,而无法下定彻底清除宦官集团的决心。外戚集团内部的女性成员与男性成员之间的这种分歧给整个外戚集团带来的政治风险,还将在189年的另一次政变中得到体现(详后)。

至于笔者对于特纳理论的修正,则能解释为何宦官集团能够在168年赢得如此彻底。换言之,该集团在信息控制权方面的优势使得其始终能料敌于先。首先,窦武旨在清洗宦官集团的行动必须有皇帝的批准才能获得名分,因此,他就不得不以奏折的形式披露这一计划,而奏折的内容本身又很难不被泄漏给作为臣子与皇帝之中介的宦官。其次,作为皇帝权柄的直接物理象征,皇家印绶、符节的直接保管人便是宦官集团,而一旦掌握了这些物理符号后,宦官集团就能随意对武装部队的掌控者编造信息,以便通过符号权力兑现硬性暴力资源。而边防军将领张奂也正是在这种情况下糊里糊涂地成了宦官的暴力工具。与之相较,在189年,偶然地失去此类符号权力保护的宦官集团却在武装到牙齿的清流集团的打击下被碾得粉碎。

政变三:189年清流集团对于宦官集团的成功清洗、西凉集团的意外登场以及随后爆发的内战

因为《三国演义》的文学渲染,发生在189年的这场政变可能是本文所涉及的三场政变中最为人所知的。这一年的政治形势其实很类似于汉桓帝刚刚驾崩的168年:在这一年,汉灵帝驾崩,其皇后何氏升格为太后,其子刘辩被立为新帝,其兄何进则以大将军身份屹立朝堂。但灵帝时代留下的宦官集团(即“十常侍”)依然强大,正如窦武担任大将军时曹节与王甫的势力依然非常强大一样。至于在窦武时代由清流领袖陈蕃所占据的生态位,则在189年被袁绍与袁术兄弟所占据。不过,由于184年爆发的黄巾大起义,189年的政治形势毕竟与168年有所不同:在镇压起义的过程中表现积极的清流集团获得了灵帝的有限政治肯定,并因此得到了更多的武装权。而利用灵帝建立准私人武装“西园校尉”的机会,清流集团又在相关人事安排上掺沙子,使得该集团实际上获得了在首都的军事行动执行能力。理论上说,如果该集团与外戚集团联手针对宦官集团的话,缺乏直接武装保护的后者得以幸存的机会就只剩下两个了:其一,利用其对于皇后的影响力迟滞对方的行动(正如当年王甫与曹节对窦妙所做的那样);其二,利用自己所控制的皇帝的权力符号,将对手定义为朝敌。然而,在189年,尽管宦官集团依靠其在长期的宫斗历史中给予何太后的支持而抓住了第一个机会(何太后在为灵帝之后时曾因谋杀王美人而差点被废黜,全凭宦官集团死保才过关), 却没有抓住第二个机会——而之所以如此,又恰恰是因为作为太后的何氏并不支持宦官集团利用皇家权力符号去任命与该集团关系良好的官员去担任司隶校尉、河南尹等要职。何太后的这种犹豫态度既害死了他的哥哥何进,也害死了这些宦官。具体而言,正因为她在人生最后一次与兄长谈话时拒绝了他诛杀宦官的提议,刚走出其寝宫(长乐宫)的何进才被刚偷听到这场兄妹对谈的宦官所杀害;而且,也正因为她始终不愿意使用皇家符号来保卫这些已经因为杀死何进而与外戚、清流集团彻底决裂的宦官,袁绍、袁术等人才能顺利地率领自己所能够控制的武装杀入皇宫,将数千名各级别的宦官残酷杀害。何太后最后也害死了自己与自己的儿子刘辩,因为这场政变的真正得利者董卓需要这对母子的血为他所扶持的汉献帝冲刷地基。

作为凉州边防军将领的董卓曾是张奂的部下,而且,正如168年的张奂是根据宦官传递的诏令进入首都一样,他本也是尊奉大将军何进的命令进入首都的,但何进的意外死亡却使得189年进入首都的董卓成了一股谁都无法控制的力量。而在何进、袁绍的棋局中本该制衡董卓的并州刺史丁原所部,却因为其主簿吕布的背叛而成为董卓的筹码。需要注意的是,董卓虽是武夫,却也非常清楚对皇帝符号的掌握对于维护其权力的巨大意义。而他当时面临的形势是:武力较强的袁氏兄弟缺乏对这些皇帝符号的掌控权,而直接掌控这些符号的宦官势力则已基本被消灭,因此,挡在他与这些皇家符号之间的唯一屏障,便是皇帝与太后本身。于是,他仿照历史上霍光废除刘贺的旧例,废了汉少帝刘辩,并扶持刘协为新帝——而他中意刘协的真实的理由恐怕是因为其母王美人早已过世,因此,这样的安排会自然排除任何一个可能与之掣肘的“太后”的出现。

正如读者所熟知的,董卓的安排引发了巨大的政治地震,不服从他安排的袁氏兄弟逃出京都,开始在外郡招兵买马,与董卓对抗。汉末内战正式爆发。特纳的权力模型可以立即解释为何董卓入京后东汉王朝会立即陷入全面的内战。内战之所以爆发的一般条件是:内战双方都具有相当的政治、军事实力,而且,双方的矛盾已经激化到了无法调和的地步,不得不通过武力来解决问题。在前文的分析中我们也早已看到,对于军事机器的掌握离不开说服机制的起效,而在汉代的语境中,这种说服机制的具体表现形式,便是“名分加持机制”。这也就是说,董卓与反董卓力量之所以能够势均力敌,在相当程度上便是因为各自的“名分加持机制”的工作效能也是彼此势均力敌的。具体而言,反董联军讨董的政治理由是“贼臣董卓乘衅纵害,祸加至尊,虐流百姓,大惧沦丧社稷,翦覆四海”(《三国志·魏书·吕布张邈臧洪传》)——换言之,董卓先废后弑汉少帝刘辩的野蛮行为已经使得他成了当然的乱臣贼子;但另一方面,也恰恰是因为董卓所立的汉献帝亦是汉灵帝的亲骨肉,反董联军却没有成功地推举诸如刘虞之类的汉室宗亲为对等的皇帝,所以,反董联军就在一个关键的问题上缺乏人事任免的权威性:他们的相关人事决定没有任何皇帝印绶的加持。这种混乱的状态使得各路联军领袖都会按照自己的喜好去“表”自己中意的将领为各州郡的长官(“表”表示先被上级授予官职,后再找机会通过皇权确认),由此引发联军内部的巨大政治纷争。长沙太守孙坚先杀害同僚荆州刺史王睿、南阳太守张咨并掠夺二人之军资,后被袁术“表”为破虏将军与豫州刺史的历史事实,便是这一乱局的写照。总而言之,正因为董卓军与反董联军的名分加持机制都有各自的强点与弱点,双方的争斗才会变得难分难解。

而笔者对于特纳模型的修正,则能进一步说明为何貌似掌握皇帝权力符号的汉献帝会在内战中变得无人理睬。笔者已经指出,权力信息的传输需要一定的格式,而错误的格式将导致信息传输的失败。具体到皇权信息的传输上,威严的仪仗与复杂的仪轨便是使得相关信息得以传播的特定格式,因为这一格式本身的存在就足以暗示皇权的特殊性。然而,先后被董卓与李傕、郭汜玩弄的汉献帝从长安出逃以后一路颠沛流离,一度连自己的饮食安全都不能保证,又如何能使得自己的皇权信息得到正确格式的传播?他派遣太傅马日磾与太仆赵岐持天子节调停各军阀内战的举动之所以不那么成功,也正是因为这个道理(袁术曾从马日磾手里抢走天子节,使得其羞愤而死)。

不过,传统权力模型的支持者或许会说,汉献帝之所以无法通过正确的信息传播格式来传播他的皇权信息,恰恰是因为他没有掌控足够的资源来支持这种格式的确立。因此,权力的根源毕竟还是对于资源的掌控。针对这种反驳,笔者的意见是:汉献帝之所以无法控制足够的资源来维持正确的皇权信息传输格式,恰恰便是因为他自己的皇位缺乏正名机制的足够加持。换言之,既然在袁术、袁绍眼中汉献帝权力来源于董卓,而董卓自身的政治地位却缺乏正名机制的加持,所以,汉献帝自然也就无法获得稳固的政治地位,遑论利用这种地位兑现对于物质资源的掌控。同时,汉献帝的皇权还始终处在宦官集团覆灭事件带来的阴影的笼罩下:由于皇权信息的传输无法脱离宦官集团的大力协助,这一集团的消逝自然使得皇权信息自身的信号强度变得十分衰微。

四、总结

“权力”因为与“硬性强制力”之间的天然语义关联,一向被视为各种软性力量——若共情力、说服力、权威影响力——的对立面。但特纳的权力模型帮助我们看到了上述软性力量对于此类硬性力量的奠基作用。这一奠基机制背后的哲学理由则是这样的:人类是一种具有情感与理性的动物,而人类的暴力能力本身又在特别的情感与理性理由的支配之下。因此,若脱离人类的共情力与理性理解力去抽象地讨论暴力的强迫机制,就无异于将人贬低为没有内部心灵生活的纯粹机器。但这并不是对于人性的正确哲学素描。

不过,特纳对于人性的哲学素描却忽略了另外一个问题:由于人脑的先天生理与心理机制的局限性,人类很容易被外界的信息所操控,并因此成为信息操控者的工具。由于信息资源本身也是一种资源,而信息控制力也算是一种硬实力,所以,传统的基于资源控制的权力观至少在信息控制这一维度上还是有其合理性的。

本文所展现的东汉政治斗争史虽然发生在农耕时代,但当时社会组织的复杂程度已经能够充分体现出软、硬两种力量在权力塑造过程中所起到的作用。同时,也正因为权力形成的机制是如此微妙,汉末的乱局对于权力形成条件的种种破坏将不可避免地导致全国性的权力失序。从这个角度看,一种说明权力如何形成的模型,也自然能够成为一种说明权力如何失序的模型。