两德设计的中国观察

——“交织的轨迹:德国现代设计1945——1990”特展

2023-09-13

为纪念中德建交50周年,在德国联邦外交部、德国驻华大使馆的积极支持,以及国家文旅部和教育部的积极帮助下,清华大学艺术博物馆联合德国维特拉设计博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆、维斯滕罗特基金会,特别策划并举办“交织的轨迹——德国现代设计1945——1990”特展。展览研讨会及开幕式于2月21日在清华大学艺术博物馆隆重举行。清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞,德国驻华大使馆大使傅融(Dr.Patricia Hildegard Flor),维特拉设计博物馆馆长马特奥·克里斯(视频),德累斯顿国家艺术收藏馆馆长托马斯·A·盖斯勒(视频),中国美术学院美术馆群总馆长、展览学术主持杭间先后致辞,清华大学校务委员会副主任王岩致辞并宣布展览开幕。开幕式由清华大学艺术博物馆副馆长李哲主持。清华大学部分师生、艺术界代表、媒体记者、社会观众等出席了开幕式。

展览共展出战后德国设计作品300余组/件,包括迪特·拉姆斯、汉斯·古格洛特、鲁德夫·霍恩、玛格丽特·雅尼等杰出设计师,以及哈勒艺术设计学院、乌尔姆设计学院、奥芬巴赫设计学院等机构的设计作品,涵盖平面设计、工业设计、家具设计、照明设计、室内设计,以及时尚、纺织品和首饰设计等诸多门类。设计是德国工业与文化建设的重要工具,也是大众延续至今的日常表达方式。展览力图通过不同功能的设计案例,反映设计与历史、社会、日常文化等因素紧密交织的景象,探索民主德国和联邦德国在设计理念与实践领域的差别及相似关系,从而勾勒出战后德国设计史的全景。

“交织的轨迹:德国现代设计1945——1990”在北京的展览,值得探讨的问题是多方面的,为此,清华大学艺术博物馆为展览特别举办学术研讨会,邀请来自美术界、设计界的方晓风、王辉、吴诗中、连冕、张敢、陈岸瑛、杭间、周博、周榕、赵健、程文婷等十余位专家学者,针对德国现代设计延伸出来的诸多问题展开深入讨论。学术研讨会由杭间主持。

此次展览是国际博物馆专业领域的多方资源共享与多元文化整合的一大盛事,亦为中德两国在人文领域的交流互鉴增添了新的范例。本展希望以更加开放和包容的姿态,为观众呈现德国现代设计的发展路径,为中国的设计理论、设计实践与设计教育提供参照,进一步将专业教育实践融入大学的人才培养和学科建设,充分发挥设计史研究的社会意义与文化价值。

第1单元 总 述

1945年,第二次世界大战结束。1949年,德意志联邦共和国和德意志民主共和国在数月内相继成立。“二战”后最初几年面对的主要问题是战争所造成的破坏如何恢复,主要任务是从德意志民族整体中分化出两种身份,并各自建立起正常运转的社会经济。在这些努力中,设计发挥了重要的作用。

边界线两侧的设计师们并非没有先例可参考,诸如1907年成立的德意志制造联盟或1919年成立的包豪斯,都是从过去传承下来的、使他们能有所建树的共同设计理念。尽管东西德有着不同的经济制度和文化倾向,但对民众需求的反应是相似的,都注重大规模生产、先进的产品文化以及现代化住宅。展厅内精挑细选的展品恰是这45年特殊时期内东西德双方实际联系的最好体现。

经过40余年的持续努力,东西德终于在1990年迎来再统一。对许多德国人而言,这一变化意味着自由、繁荣与自决;对另一些人来说则标志着身份、文化遗产及物质文化归属性质的变异,由此也造就了德国设计两种不同的视角。本展览试图将所有这一切置于同一专业叙事中呈现,以扩展“德国设计”的当下内涵。

东德约瑟夫·伯姆鸡蛋杯,1972年(2000后改版)聚苯乙烯

东德彼得·吉奇“花园蛋”座椅,1968年塑料、布艺坐垫维特拉设计博物馆收藏

西德迪特·拉姆斯T1000型号收音机(多信道接收机),1963年博朗公司生产塑料、皮革、纺织品维特拉设计博物馆收藏

西德汉斯·尼克·罗里希特079-1009TC100型堆叠餐具,毕业设计作品,1958/1959年托马斯 / 卢臣泰公司生产工业瓷乌尔姆博物馆/乌尔姆设计学院档案馆收藏

东德威廉·华根菲尔德茶壶,1931年设计,1950年生产国营耶拿肖特玻璃厂生产无色硼硅酸盐玻璃德累斯顿国家艺术收藏馆收藏

第2单元 1945——1960 重建与新生

“二战”结束伊始的德国尽是断壁残垣,人民身心受创,但这也象征着新希望的开始。食品、住房和必需品等一切生活资源都极度短缺,数百万流离失所的居民在寻求住房,需要克服的挑战可谓巨大。

占领国的利益分化导致了1949年联邦德国及民主德国的建立。受益于美国巨额外资造就的持续低通胀和工业快速增长,联邦德国经历了一场经济奇迹;相比之下,稍晚成立的民主德国的经济,则因毁灭性的工业损失和对苏赔偿的沉重负担限制了投资发展的可能。

战后东西德呈现出不同的经济形势和社会面貌,但都在第一时间积极建立(重建)了各类设计机构,包括委员会、院校和企业。一些企业还在东西德两边都设立了总部。在许多方面,德国战前共同的现代主义设计遗产将两德设计师精神紧密相连,致力于为人民提供有用的、设计优良的日用品。

西德 迪特·拉姆斯、汉斯·古格洛特SK6电唱机,又称“白雪公主之棺”,1956/1960年博朗公司生产金属、塑料、木材、有机玻璃维特拉设计博物馆收藏

东德 霍斯特·吉斯、尤尔根·彼得斯“亚历克斯”电视,1957/1958年国营柏林明星收音机厂生产胶合板、塑料、玻璃、阴极射线管、电子元件柏林霍恩收藏

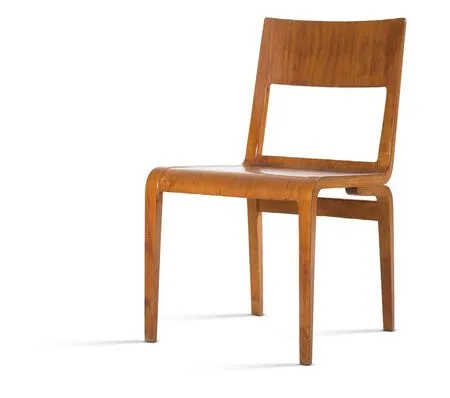

东德 埃里希·门泽尔50642号椅,1949年海勒劳德意志制造工坊生产实木、多层胶合木板维特拉设计博物馆收藏

东德 汉斯·布洛克哈格、欧文·安德拉、德累斯顿造型艺术学院儿童秋千推车,1950年西格弗里德·伦茨公司生产山毛榉木、山毛榉胶合板饰面、金属维特拉设计博物馆收藏

第3单元 1961——1972 两种愿景

1961年,20世纪最重要的历史事件(和构筑物)之一——柏林墙的始建,标志着德国冷战时期的紧张局势达到顶峰。它分隔了家庭、亲友和商贸往来,并在之后的几十年加剧了德国的分化,这种分化在柏林墙两侧不同的设计方法上也体现得十分明显。

集中式设计机构塑造了东德的设计特点,预制住宅社区的做法终被采纳以解决住房短缺问题,且全国大规模工业化实践与社会设计思想相配合。在西德,许多设计师参与到跨国公司的大型委托项目中,且设计成为企业文化以及“德国制造”出口品牌的代名词。

尽管如此,东西德双方在20世纪60年代都经历了一场设计热潮,生产出各式各样色彩明快的、面向未来的产品(通常是塑料材质),反映了流行文化和太空竞赛时代的影响。

西德菲利普·罗森塔尔(德国设计委员会)向路德维希·艾哈德(时任联邦德国总理)和沃尔特·格罗皮乌斯展示博芬格椅,该椅子获得了1966 年罗森塔尔工作室奖图片:卢臣泰公司,德国设计委员会历史照片档案馆

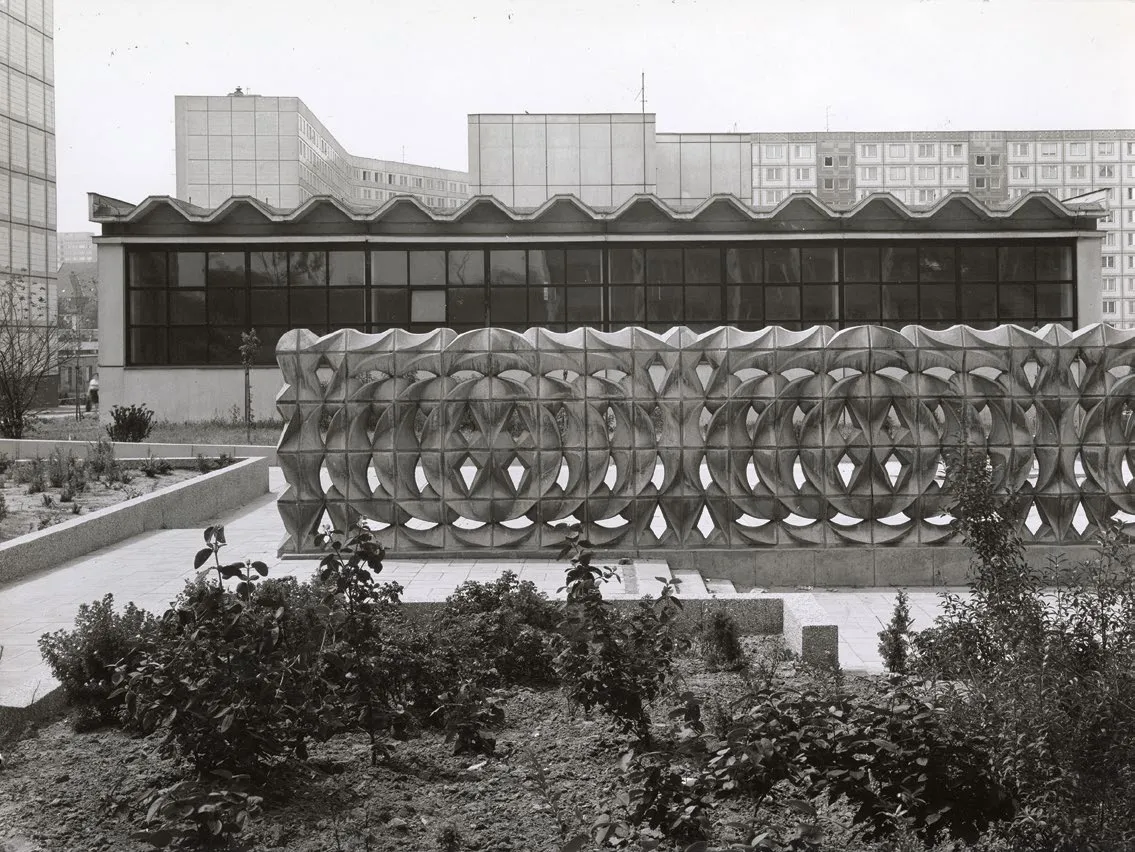

东德卡尔-海因茨·阿德勒、弗里德里希·克拉赫特位于动物园附近的煤渣砌块墙,东柏林,1976年弗里德里希·克拉赫特收藏,卡林·克拉赫特提供

东德玛格丽特·雅尼,埃里希·穆勒“欧洲”系列玻璃容器,1964年国营施韦普尼茨玻璃厂生产烟熏黄玉色压制玻璃德累斯顿国家艺术收藏馆收藏

西德恩斯特·莫克尔袋鼠椅(Z型椅),1971年豪恩公司生产聚氨酯维特拉设计博物馆收藏

西德维利·弗莱克豪斯苏尔坎普系列图书,苏尔坎普出版社,1963年起苏尔坎普出版社提供

东德克劳斯·库尼斯浇水壶,1959年国营齐陶玻璃首饰商店生产聚苯乙烯东德设计仓库、理查德·安格收藏

东德雷娜特·米勒带项圈的海豹玩具,1971年粗麻布、皮革、羽毛填充物米勒玩具设计工作室收藏

第4单元 1973——1990 危机、抗议与求生

1973年爆发的国际石油危机使世人认识到自然资源的有限性问题。与此同时,十年前的社会辩论重新出现,尖锐的批评声不绝于耳。此时东西德的设计师都在寻找替代策略应对资源的过剩或短缺。可持续性和亲身参与成为新的焦点,并由此启发衍生出了“DIY”或所谓“开放原则”的理念。

由于这种价值观的转变,从时装、珠宝到家具领域的各种怪异的(通常也是一次性的)设计对象被创造出来,以回应个性化需求,克服“过时的功能主义”。在东德,工业设计在20世纪七八十年代逐渐衰落,许多设计师成立了自己的工作室或设计团体,抑或离开这个国家去寻求发展。而西德则在工业设计方面保持着引领地位,诸如青蛙设计这样的公司越来越多地在产品设计领域之外提供战略咨询服务。这种变化加之数字化技术的发展,使得设计师职业被重新定义并延续至今。

西德迪特里希·卢布斯、迪特·拉姆斯ET33系列4993号小型计算器,1977年博朗公司生产塑料、电子元件维特拉设计博物馆收藏

西德克劳迪娅·斯柯达“水果”服装系列针织衫,约1978年模特:艾琳·斯托布,别名希瓦女士摄影:卢西亚诺·卡斯泰利,图片:克劳迪娅·斯柯达