展事备忘录

2023-09-13许雅颖浙江嘉兴

◆许雅颖(浙江 嘉兴)

我与逸仙、滟湘同为1973年生人,属牛。逸仙、滟湘皆善画善印,唯我,只喜书法。三个女人同在一地,至今仍不辍艺术,亦是有缘人。2020年,我们偶遇,开玩笑说辛丑年是本命年,我们做个联展吧。一笑而过,没放在心上。2021年我们又不约而同想到此事,于是相约在逸仙画室碰头,算是定下了这件大事,我记得那天是3月21日。

联展作品数量为每人三十三件,合作一件,共一百件。我寻思这几年书法学习的经历,似乎可以趁此作一小结,意在与古为徒,致敬经典。创作内容可与桐乡本土文化关联,桐乡人抄桐乡人的诗文,也是一件有意思的事。5月我问郁震宏兄,回说可以看看张伯淳、贝琼、吕留良、吴之振等人的诗集。继而他又发我电子版的《真息斋诗抄》。我收集了一下,手上有《桐乡历代竹枝词》《桐乡历代诗集》、浙江古籍出版社的《吴之振诗集》、中华书局的《杨园先生全集》,内容已是相当丰富。加之2021年上半年有不少关于建党一百年的约稿,索性以这些内容进行创作,先留了几件稿子,等日后慢慢积累出来。

2021年忙碌的暑假班过后,本有近一个月的集中创作时期,因琐事较多,只零碎写了点行书,先将《集王圣教序》和二王手札临罢,理了理思路,把想呈现的书体风格列了一个清单,至于更深入的思考,当在过程之中慢慢调整。

2021年9月初,我已完成《集王圣教序》、苏轼手札、二王手札的临作。临二王手札时,我放弃了《丧乱帖》《二谢帖》等名帖,终究觉得太难。七年前曾对《集王圣教序》用功两年,稍感熟练,而二王手札的高妙之处实非吾辈数日研习便能有小得。“妍媚”是时代审美,晋韵之美、风骨之美,非后世对“妍媚”的误读——“阴柔软媚”。不然不可能有“龙跳天门,虎卧凤阙”之说,王书亦不可能脱却汉魏的莽卷大气。而我所书,关注点还全在笔画的亦步亦趋,只摹一点外形,不见爽爽之风神,倒将这妍媚写成了靡弱不堪。后临赵孟頫《闲居赋》,本欲用一支旧笔,使笔颖略钝一些,数次练习,我才发现还是笔法的问题。同样一支笔,既可写出锋颖纤纤,也可藏而不露。我那段时间身体欠佳,多次感觉手抖无力,将《闲居赋》通临后与二王手札一通比较,笔下怯弱之色非常明显,不由暗叹书写时人须骨劲气猛,作品才有精气神。于是我停了数天,等体力恢复时又通临了一遍。

9月上旬我又临《多宝塔碑》和《祭侄稿》。以颜体风格而言,《多宝塔碑》峻严方整,是承继沿革初唐诸家的代表作,而后期楷书用笔藏锋逆入,饱满淳厚,结体宽博平正,已形成颜真卿的个人风貌。在唐人尚法的时代,仍不缺少激情四射的巨迹佳构,我试着学习《祭侄稿》,也是对充盈激荡的自然个性的一种崇拜。记得数年前在上海博物馆看到真迹,我站立远观,讶异于这笔势淋漓、纵笔磅礴之间仍是文气不减。于我功力而言,学这帖实在是赶鸭子上架,勉力而为。笔是新的,易露锋芒,然颜字以篆籀之法,当以圆笔含蓄为上。我先逐字逐行研习了七八日,再用半日通临了两遍,第二遍稍入眼,仿原帖位置盖了几十方章。不够朴厚,更无气势。后与一友聊,友说今人不可能学颜当时心境,只能学其技法,我心虽稍安,但亦认为,心境虽不同,今人仍可努力读懂文字,会古人之意,方能以笔墨调动情感和审美。而这一点,也是我日后须孜孜以求的方向之一。

拟颜真卿行书的创作,更是一大难题。以《争座位帖》和《祭伯父稿》为基,以圆转和外拓形态为笔法要领去创作,用十年前所囤粗糙的枸树纸和一支小破笔写就,意在得几分茂密苍茫。后有友人指点:“用一分笔和三分笔的功力和效果完全不一样,经常用到笔根,很容易造成死笔。置之死地而后生,造险而破险,方为上上。”我若有所悟。我长时间学习相对静态的楷书,对行书墨色的浓淡,行笔的涩疾,字形的欹正、展蹙、大小等把握很弱,用一支小笔,虽使转尚觉流畅,但离行书佳作还很远很远。

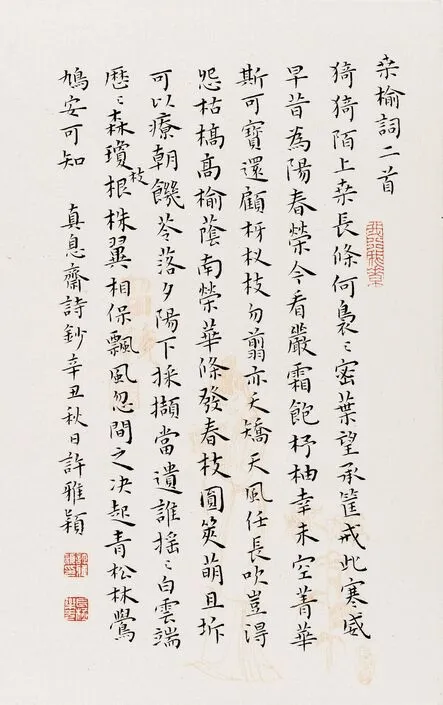

陆费瑔桑榆词二首 书法 许雅颖

9月下旬,我通临王宠小楷《竹林七贤》。用明矾水刷旧藏的木版水印笺——红楼梦人物笺几十张,经数次尝试,纸性才算生熟得宜。其间错抄毁损十余张,颇为心痛。后拟王宠小楷笔意抄写《真息斋诗抄》十页,亦体会宽绰之妙。如此调整来去,已是10月之末。

临苏轼行书 书法 许雅颖

11月初,我通临完褚遂良的《雁塔圣教序》。素喜褚体的古朴典雅,原考虑只节临一段,但趁手顺笔,似不可收,索性通临一遍有七百多字。《雁塔圣教序》作为褚遂良的代表作,与《伊阙佛龛碑》《孟法师碑》相较,已是易刚为柔,易平直为姿媚,易端严为空灵,起伏处让人更觉笔画中段微妙变化。临作完成之后遂以集字的方式写就书房小联二对。而下一个窄小的直幅,是拟意式创作,婀娜柔婉不变,变的是结体更宽博疏朗,笔画更细挺清劲,倒别有一番意趣。

前一个褚体是自己所长,而后一个欧体则艰涩难通。颜体笔法为篆籀之法,字形外拓疏阔,而欧体方笔居多,形质内擫。从2021年12月至2022年2月初,我一直在琢磨欧阳通的《道因法师碑》。中间因应不少俗事,断断续续,不得要法。直至大年初一,才用小欧笔意写就一张楷书作品。欧阳通力学乃父,但笔画偏于瘠薄,也不似大欧巧变。我抓了几个技法特点:头大身小,横向起笔甚少因笔画连贯而作逆起,起笔大多顺向切入,长横收笔出现隶意上挑等。

大年初三,我用小楷笔将欧阳询《千字文》放大书写。都说欧阳询整饬谨严有余,冲和之韵不足,我倒觉与碑刻版不无关系,这张拟欧之作不求形似,而是抓了一点内擫用笔,得节奏起伏与浓枯相承,以行楷笔意写就六尺屏条一张。

后拟唐人写经体写了几个小品,不是难事。此时已是二月底,春日已至,阳光向暖,世间纷扰,睹他人悲苦已惑心神,每日听《黄帝内经》以略摄神志。

2022年4月始睹上海疫情,情志低落。我每天去工作室时路过景雅路,眼瞅着垂丝海棠的盛韵尽了,银杏树生出了嫩芽,每天窜一点,绿色深一点;轰轰烈烈的晚樱被一场大暴雨打落了一地的踉踉跄跄,松柏依然茂盛。三年疫情,四季花木如序迭更,而人生之序,可能已重新排列。

4、5月间应酬展赛不少,为节约时间,我以隶作书居多。遂同时完成隶书作品二张,以《曹全碑》的松秀和《礼器碑》的纤劲糅杂而成。一件界格,体势修长,另一件则参以《张迁碑》的扁方结体,缩小字距增大行距,章法上造就块面感。后又完成信笺纸几十页,拟王献之《玉版十三行》的笔意写了不少散页。

5月以篆书为主,先临吴熙载的《吴均帖》,圆为主,方为辅,写就八尺整张;后学赵之谦,方笔为主,圆笔为辅,不转锋,顺锋而为。同出邓石如,前者舒展飘逸,后者奇肆雄强。赵之谦的《汉铙歌册》,前几年下过不少功夫,但创作仍是不易。勉力完成篆书创作一幅,四尺整张,章法数度调整,废纸一堆,不见有佳。

6月,又以颜楷风貌抄写杨园先生《浩歌》。乃觉如小学生创作,虽厚却稚——不是拙,是稚嫩。无奈已近暑假班,只得先放一放。7月上旬,我将已完成的作品草草拍照,量出尺寸,录入照片,一并交与裱画室先行托底。8月中旬,暑假班上课结束,桐乡疫情再起,海南、新疆、西藏疫情严重,连周边也不敢走动,不如专心写字。先学了一点何绍基的行书对联,何绍基以颜为基,流动洒脱,再杂以《颜氏家庙碑》的朴茂雄浑,完成八尺大幅一件,内容为吴之振忆江南风情的《六忆诗》。抄其两首,已是一百六十字。三天时间,调整,再调整,至8月18日,已书第六张,方不再有明显的败笔,体力耗尽。

至此,三十三件只余最后两件。

8月20日拟赵之谦大字行书对联创作。赵以北碑笔法入篆、隶、行,起笔以方笔入,难度在于方笔行笔,尚能在转折处无须换锋,气机流宕,而形态的跌宕、大量的错位变幻是我无法驾驭的,只能以表面的大胆显几分大气厚重。

又经数日临习琢磨,8月27日午时,我完成最后一件作品——拟赵之谦小行书手札一幅。这个夏天,历时五十几天的史无前例的高温也走到了尽头。

任何一部经典的碑帖,从纵向和横向的历史角度去看它,和单一学习它是不同的,知来源,知去路,了解同时代又有什么相似与不似,再加上日复一日的动笔,才能学得它的一点皮毛。这次展览,我用二十几个碑帖的临创之作,作为寻访书法渊源的一个个脚印。其中最大的难度在于短时间内不同字体风格的转换,所以只能限于技术性的、招式法的思考,而忽略个人风格一说。然笔下的气质总是有的,不用刻意传达,它是我个人心性及当下水准的体现(不论好坏)。

六年前,我和逸仙的展览,我都是以小楷的面貌展示的;今年的联展,我呈现了篆隶真行四体,它们很粗砺,很表面,却是我从专到博的一个学书过程,是我个人生命的过程。摒弃了与这世界的许多联结,比如体制内工作,比如人际交往,我承认我是孤独的,孤独不会消失,但可以习惯,可以从浓郁到简淡。至于到这个年龄了,有人忠告:需要形成自己的风格了,需要换什么字体了等等被外化物化的,不用刻意相求。比如我已知道草书的重要意义,想学一学;比如因为眼睛的问题,今后会把重心放在大字上;比如想进一步学习书法通史或某个专题……它们依然是过程是当下,而不是目的。一位师长曾讲过,天赋,是老天赋予你的使命,到六七十岁才能知道你有没有。所以说,我的六七十岁,是否“妙响随意而生”“逸态逐毫而应”,实在是我不需要向往的。也许,五十岁之后我就退步了呢,那又有什么关系?

谢同道砥砺,师友相携。知我罪我,欣然接受。