技进乎道:17~18世纪江南织造技术理论化

2023-09-08张蓓蓓通讯作者

常 卓 张蓓蓓(通讯作者)

受儒家文化影响,我国古代传统观念一直有着重道轻器、重本轻末的痼习。这种观念不仅左右着大众的择业观,也深刻影响了社会对工匠的文化认同。在身份地位方面,工匠一直处于传统社会阶层的末流,湮没无闻;在技术发展方面,“奇技淫巧”“末技小道”等对技术的抵制与轻鄙观念,遮蔽或阻碍了工匠技术的发展创新,但工匠在科学技术发展中的作用却是不容抹煞的。王秀华在《技术社会角色引论》一书中指出,从古代的工匠到近现代的工程师、技术专家,社会角色的递进实际上默认了古代的工匠与现代的技术专家的类似性,他们都是各自时期推动技术发展的主体力量。①技术源于工匠的生产实践活动,科学则是学者在研究中形成的理论成果。“按照常规,知识分子(古代中国即是士)在主流上多占有理论,而生产者(古代中国即是工)在主流上则更依赖于经验。”②日本学者薮内清(藪内清,1906~2000)认为:“在中国的文明中,工匠的传统比较强,而学者的传统比较弱。”③工匠传统是怎样的呢?《管子·小匡》:“故工之子常为工”,④古代百工艺匠传承的基本途径,无论官匠还是民匠,大多为家庭、家族式的代际传承,即《荀子·儒效》篇中的“工匠之子,莫不继事”,⑤或《考工记》中的“守之世,谓之工”。⑥低下的社会地位使他们很难享受到文字训练的权利与机会,单线式的家业世传或以师带徒只能倚靠经验性的口传心授、耳濡目染掌握技艺,显然这种对技术知识的认知尚处于经验形式的感性认识阶段。“得之于手而应于心,口不能言”,⑦执技者个人的心领神会是被推崇的,而忽视了对技术的理论总结。这样的技术传授、习艺模式虽然保持了从业者和技艺的稳定性,但也凸显了其封闭性和保守性,形成了轻理论、重经验的工匠传统,阻碍了技术交流与传播,显然与近代科学精神背道而驰。

一、江南传统工匠向“亦儒亦匠”的身份转型

17~18世纪的江南,上述状况发生了很大程度的改变,这从文人阶层及地方志对工匠的言语评价中可一窥究竟。这一时期文人阶层普遍关注和参与起“于功名进取毫不相关”的造物艺术,对工匠及其作品不乏品评,并记之颂之。晚明文豪袁宏道在《时尚》一文中记述:“古今好尚不同,薄技小器,皆得著名……近日小技著名者尤多,然皆吴人。”⑧所谓的“薄技小器”在当时江南社会倍受追捧,“士大夫宝玩欣赏,与诗画并重”。匠人凭一技之长,亦可闻于海内,名垂青史。明代松江府的丁娘子因高超的弹棉织布技艺名扬四方,被明清诗歌所反复吟咏。⑨崇祯《吴县志》中“人物”篇专辟“工技”一章记录了苏州27位工匠,并一一述其所长,充分肯定了百工的社会价值。⑩文人阶层与官方的地方志对良工巧匠及其作品的大加赞赏和宣扬,反映了整个江南社会对良工巧匠的认可,以及工匠社会地位的提升。匠的地位提升、匠与儒的频繁互动使两者的身份界限趋于模糊。不少工匠通文墨、擅文艺,以技艺博名致富,甚至名动公卿,跻身仕林。不少儒生发出了“治生尤切于读书”的呼声,“弃儒业匠”投入到物质建构中,由匠近儒、士匠一体等现象接踵涌现。

“亦儒亦匠”颠覆了“重道轻器”的固有观念,促进了传统工匠的身份转型和技艺的不断精进。张岱在其成书于17世纪中叶的《陶庵梦忆》卷一“吴中绝技”中历数了苏州顶尖手艺人及其杰作,并提出了“技”到精处、进乎“道”的观点:“但其良工苦心,亦技艺之能事。至其厚薄深浅,浓淡疏密,适与后世鉴赏家之心力、目力,针芥相对,是岂工匠之所能办乎?盖技也而进乎道矣。”⑪精妙的工艺技术体现了工匠的知识、技能和审美,是造物主体的价值呈现。这些良匠的心力、目力与鉴赏家相投契,因为他们很大程度上已超越了普通的工匠,从单一的手艺生产者转型为追求文化内涵和高雅品位的艺术家,达到了“道”的境地。晚明名士李贽则说:“造圣则圣,入神则神,技即道耳。技至于神圣,所在之处,必有神物护持,而况有识之人欤!”⑫“技”达到“造圣则圣,入神则神”的高度时,当与“道”同,所以“技即道耳”。康熙《苏州府志》亦延续了这一观点:“吴人多巧,书画琴棋之类曰‘艺’,医卜星相之类曰‘术’,梓匠轮舆之类曰‘技’,三者不同,其巧一也。技至此乎,进乎道矣。”⑬不管是文人还是地方志中的评价,都肯定了江南工匠“技进乎道”的技术高度。不管是“艺”、是“术”还是“技”,对于执技者来说,“巧”是必要前提,但是单纯的“巧”是远远不够的。“道”的获得在于方法论的掌握、内在规律的体悟,把生产实践经验从感性认识提高到理性认识层次。站在科学理论的制高点上,才可能达到“以道统技”“道技合一”的境界,这对工匠的综合文化素养和技能结构都提出了更高的要求。江南工匠所体现的“技进乎道”,实际上标志着工匠身份的转型,工匠不再是单纯的工匠,而向着学者的角色转型,开始了对技术原理的探求。

二、织造技术的文本化—技术文本数量显著增加

奥地利哲学家埃德加·齐尔塞尔(Edgar Zilsel,1891~1944)基于欧洲文艺复兴之后的技术发展与科学诞生的背景,提出高级工匠与学者的结合,是科学得以产生的前提。17世纪以前,科学理论在很多方面依附在哲学传统上,经验技术则依附在工匠传统上。直至“1600年左右,由于一些高级工匠与受过系统训练的大学学者结合,实验科学诞生了。”⑭齐尔塞尔有关近代科学起源的这一观点被称为“齐尔塞尔论题”(Zilsel Thesis),其对于中国科学技术史研究同样具有启示意义。进入17世纪,诚如英国科学史学家李约瑟(Joseph Needham,1900~1995)所言,“导致科学革命出现的许多条件在中国已经存在,至少像西方一样显著和成功。”⑮江南社会实际上已经初具近代技术转型的雏形,同样出现了工匠传统与学者传统的结合,“技”(技术)与“道”(科学)有了初步的碰撞,并在实践中催化了技术科学化的倾向。

技术是以“如何做”为核心的实践活动,技术直接来源于生产实践经验,有一个从经验认识到理性认识的演进过程。科学是可检验的、可对客观事物进行预测的系统化的知识。⑯近代以前的漫长历史中,人类社会大体上是沿着“生产—技术—科学”的发展道路前进的。科学与技术是性质不同的两类人类活动方式。两者存在差别,又相互依存、相互转化。所谓技术科学化,是指在早期工业化阶段,传统技术活动日益转移到以科学理论为指导的技术活动上来,即经过长期积累的工匠传统引入了逻辑训练、定量思维等理性方法思维,技术经验不断提炼总结,逐渐上升为理论科学。它首先表现为经验型技术向理论型技术转化。技术理论形态的形成和发展就是技术科学化的直接产物,⑰织造技术理论化以织造技术文献数量及其科学内涵的增长为主要标志。为了论证这一问题,笔者对18世纪之前(包括18世纪)中国有关织造技术的文献进行了全面统计。

不计佚失之文献(被其他文献著录但原本已失传),现存18世纪之前(包括18世纪)有关织造技术的文献有40本(表1)。宋元以前有关织造技术的文献十分稀见,相关内容较为零散,散见于综合性农书中,所占篇幅也非常有限。⑱宋元以来,这种状况有所改观。列表文献中,就成书时间分布来看,主要集中于17~18世纪,共28本,占到了70%(图1)。

表1: 18世纪之前(包括18世纪)中国有关织造技术的文献统计表

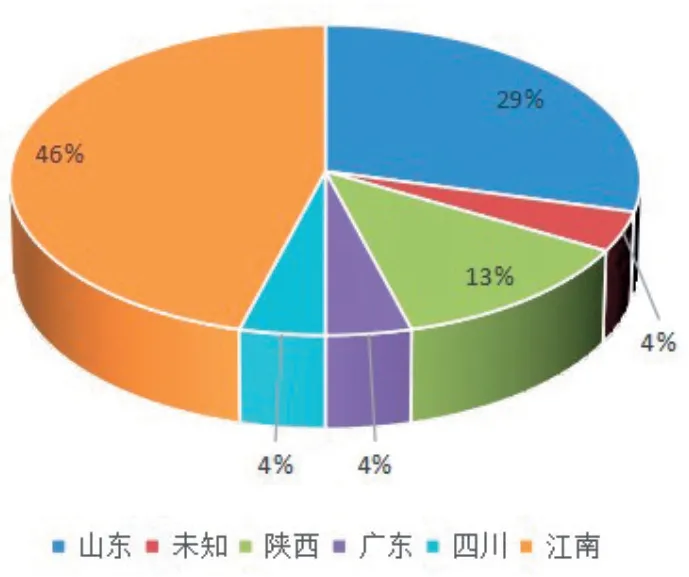

这28本文献中,专述江南地区织造技术的理论文献有11本,比例占到了46%(图2)。不难发现,17~18世纪中国迎来了一个织造技术文献数量增长的高峰,其中江南地区织造技术的文本化速度,不仅遥遥领先于全国,在本地区内也是空前的,标志着该地区织造技术理论化水平的提升,出现了技术科学化趋势。

图2:17~18世纪织造技术文献成书地区分布图(笔者绘制)

三、织造技术的数理化—技术文献科学内涵提升

进一步分析以上江南织造技术文献,可发现其中不少内容通过数理、因果推理等逻辑思维形式而建构的基本方法,更深刻、更准确、更完整地反映了技术知识,形成了一套颇具科学内涵的理论体系。以《天工开物》为例,“乃服”篇重点介绍了江南嘉兴、湖州地区的先进桑蚕丝织技术,从植桑、蚕种、结茧、造绵、治丝到花本、花机的整个工艺流程皆有系统论述,显示了江南民间桑蚕丝织技术的空前发展(表2)。

由文本分析可见,从桑树的培育到蚕种的改良,从病蚕的识别淘汰到结茧过程的温控,从缫丝的手法到卷纬整经的技巧,江南桑蚕丝织生产的每一工种都涵盖了几个至数十个步骤不等的工艺流程,各工艺生产过程均有系统的设计安排,每个生产环节都有详尽的操作规范,环环相扣。细数上述织造工艺及各环节的技术特点,已显露出了科学化的趋势,体现在丝织手工业者在长期的实践与理论总结中,经验性技术或技术的经验形态向理论知识形态的转变,除了前述“技术的文本化”,还表现为“技术的数理化”—诸多具体概数和实数的记载,如缫丝时不同用途蚕茧投放的个数区别、不同种类蚕丝煮练后的重量差异、特定时间节点固定时长的控制、具体分量的炭火在预定位置烘烤、穿综穿筘的经丝数量、不同种类织物的筘齿标准等等,这些定量定时的方法并非数字的简单记录和累计,而是基于反复实验后对事物内在规律和因果关系的认识。运用定量的数据去表达定性的技术要点,是对科学化的抽象概括和对技术核心的理论总结,更是由模糊经验到科学理论的重要表征。

这些普通劳动者在长期生产实践过程中所摸索总结出的科学规律和方法,表明了江南织造技术的“数理化”进程,它保障了操作过程中的准确性、高效性,为织造技术的传承与交流提供了参照的依据。富有科学内涵的理论体系改变了织造技术的传承方式,促进了经验技术的科学化。也正是得益于这一套先进的理论体系,为织造之“技”向科学化迈进以及“艺”向技术性再造奠定了坚实的基础,并赋予了江南织造技术范式的意义。

四、宫廷引领江南织造技术标准化的提升

17~18世纪,宫廷设于地方的织造机构历经改革,由分散至全国到集中至江南,形成了宫廷织造需求基本仰仗江南三织造的局面。宫廷在吸收利用江南织造技术理论的基础上,对其进行了进一步地精炼整理、系统规范,建立了一套建立在“工时料限”基础上的“材—工”质量标准体系,这套标准体系被宫廷以“则例”的形式颁布和使用,促成了织造技术的标准化。根据标准化的表现形式,笔者将其概括为“生产管理标准化”“工艺流程标准化”与“工时料限标准化”三部分。

1、生产管理标准化

清代位于江南的官营织造机构,分为织造衙门和织造局。织造衙门是掌管织造行政事务的官署;织造局是织造生产的官府工场,其生产组织,各有一定的编制。⑲以苏州织造局为例,苏州织造局下分设织染局和总织局。局内织造单位名为“堂”,堂下编制不等的字号,各字号下设有不等的机张。机户便是在其所属的堂中各字号下,分别承领各类织机,从事织造。每局设三名“所管”管理,其下有总高手、高手、管工、管经纬、管圆金、管扁金、管色绒、管段数、管花本、催料等技术和事务管理人员,层级分明,管理有序。⑳

由成书于康熙二十五年(1686)前后的《苏州织造局志》可见,苏州织造下属织染局分19个号,共有织机417余张。总织局分三堂共22个号,有织机389张。在如此大规模的生产场所中,服务生产的匠役也是十分可观的,织染局有匠役1170人,总织局有匠役1160人。㉑在此后的整个18世纪,苏州织造局的匠役数量有所起伏,但都维持在2000人以上,杭州织造、江宁织造亦相当。江南三织造规模庞大,人数众多,呈现出了典型的作业工场化、劳动密集化的工场手工业特征。劳动分工是手工业劳动密集型生产的重要表现,以劳动力为主体的生产方式,必然会促成高度的分工来保证手工业的有序发展。在封建专制政府的经营方式下,织造局内各种工项均有专职,分工细致。在织造过程中,从原料至成品生产,从络丝整经到织挽,都是在织造局不同工种之间的分工协作和密切配合下,严格按照操作规程完成的。各工序的分工合作,形成了标准化、集约化、流水线式的生产模式,促进了各个部分生产效率的提高。官局内完善严密的生产组织架构是技术发展的必然结果,反过来,组织创新又推动了技术的发展创新。

2、工艺流程标准化

工艺流程标准化是一定范围内重复性织造技术活动的统一规定,针对某一具体技术问题所形成的最优解决方案。17~18世纪,制度规范下的织造工艺流程标准化是技术进步和理性认识的产物,笔者以清代江宁织局云锦的织造过程为例,总结其工艺流程及其对应的工种(图3)。可见,江宁织局内部生产专业化程度很高,以技术为导向,精细的技术分工服务于繁琐复杂的工序,适应于织局缎匹在品种、质量上的特殊需要,具备工艺流程标准化的特征。

图3:清代官局云锦的织造工艺流程及分管工匠(笔者绘制)

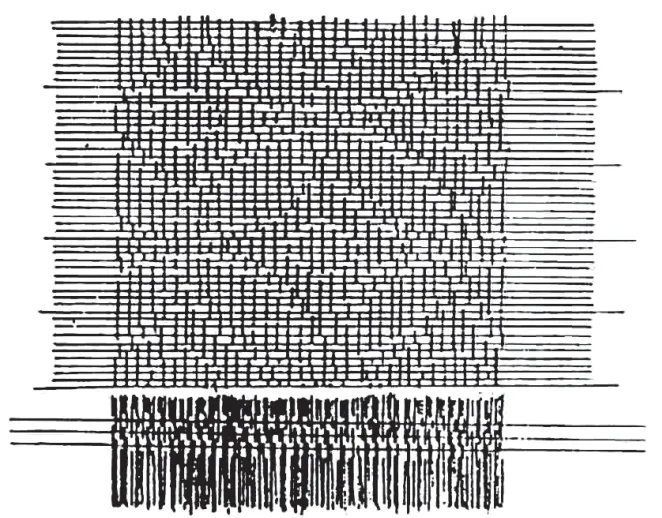

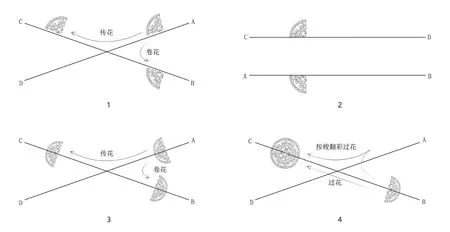

高度分工下的工艺流程标准化,突出体现在织造生产的各个环节都有一套可供遵循的有效方法和严格规范的操作步骤,以“图案花本”这一工序为例,宫廷下达的衣物样稿,需首先经由挑花匠之手编制出供上机织造的花本,将图案转化为织机程序语言,如江宁织造局专设有“挑花堂”,人数虽不多,但地位很重要。挑花方法是在图案纸样上画若干方格,分成若干区,计算好每一区的经纬线数。挑花匠参照意匠图上同一色彩纬线的起止位置,用一竹片钩子,挑起相应位置的脚子线,引入耳子线。挑完意匠图上的一大格,即八梭后,将所引入的耳子线集成一束在尾端打结,如此反复直至完成(图4)。每一道流程严谨有序,对应于从原始图样到意匠图转化的每个阶段。挑制花本时,那些规则、对称的图案则被分解成最基本的单元,挑花匠发挥花本自身所具有的单元化和可复制性,尽可能少的“挑花”,如欲“起大团花”,需“用算法分配排八方,从中分之”,㉒即中分为两半,计算线数后以方块为纹样中心起手,环绕挑花,最终“通体贯气”“交通织成”,如大团花等对称花纹,只需挑其一半或者四分之一,之后借助“倒花”“拼花㉓”工艺将局部传导为完整花本(图5)。

图4:挑制花本示意图,图片出处:钱小萍:《丝绸织染》,郑州:大象出版社,2005年,第388页

图5:挑花结本制作方法(以对合纹样为例)(笔者绘制)

花楼织机中花本的应用是提花、妆花工艺的关键。花本可重复循环使用。利于复杂纹样的量产,挑制好的环形线制花本相当于把花纹图案储存为程序语言上机,每根脚子线与织机上的每一根经丝一一通过织机大纤相连接。织造时需拽花工和织工两人配合完成。坐于花楼之上的拽花工专司拽花,遵循“一抡、二揿、三抄、四会、五提、六捧、七拽、八掏、九撒”㉔的拽花流程,通过耳子线提起花部经线。坐于机前的织工按照拽花工提起的经线开口挖花盘织,按照操作规范提升起综投梭引纬、铲纹刀、过管挖花,依次引入地纬→片金→彩纬或圆金,妆金敷彩即可完成织造。标准化的操作流程代替个性化的手工操作方式,不仅有助于技术知识的积累储备,也利于织造品质稳定、符合规格的产品。

3、工时料限标准化

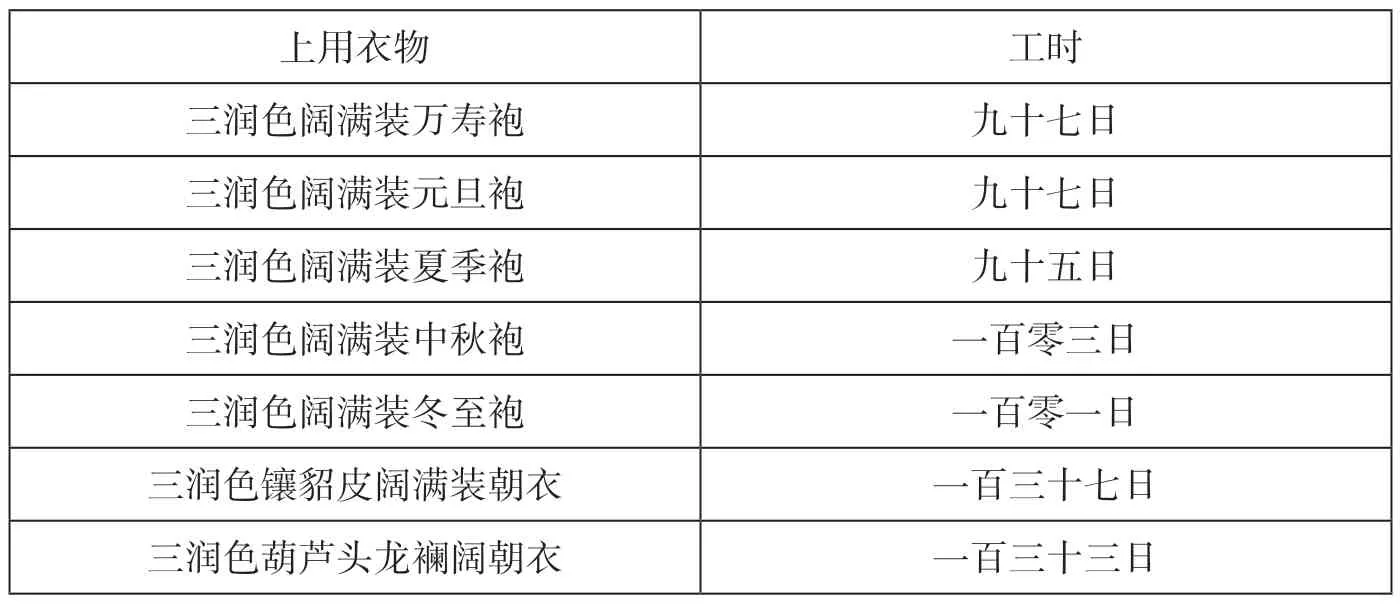

以往有学者认为江南三织造的织造产品供宫廷用度,一味追求奢华精美,因此不计工本,不惜代价,没有成本概念㉕。事实上,宫廷织造产品虽不参与市场竞争,但内部实行严格的成本核算,追求物尽其用,其丝料均按时价从市场收购。染、整、络、纺、织均按项计加工费,工价计日而给,口粮以月算。挑花匠、倒花匠、画匠的工价另加,其他如缎纱加耗、衬纸、机张维修费用、衣箱等都一并开列,计入成本,向户部报销。诚如《苏州织造局志》“工料”一卷所言“条目详明,纤微具备,固本朝之所最重者”,㉖这构成了清代宫廷织造的一大特色。清廷对织造成本核算的重视促成了一整套用工、用料的固定算法,并以则例的形式将其列入行政法典,“永为定例,一体遵行”。《钦定总管内务府现行则例》《钦定工部则例三种》中记录了不同等级经丝、纬丝每两的物料价值,对一百余种不同衣物所对应的物料价值、尺寸做法、各部件用工一一罗列,不可谓不精细。按则例中的规范,江南织局在织造方面的工时料限标准从《苏州织造局志》中可一窥究竟,其“段疋”一卷中详列了“上用段疋”和“官用段疋”的尺寸、纹样及工时标准。“上用段疋”中涉及衣物品类一百六十余种,部分上用衣物工时见表3。

表3:康熙年间苏州织造部分上用衣物工时表

嘉庆《钦定大清会典》中对官营织造部分织物的规定具体到了经丝数量和每工时的织造长度(表4),可谓工时料限标准化的集中体现。

表4:嘉庆《钦定大清会典》所列官营织造部分织物的经丝数量与每工织造长度

如此事无巨细的工时料限标准,为保障织造产品质量打下了基础,也为主管部门编制预算定额、核算成本提供了依据,从而有效地杜绝了“偷工减料”“消极怠工”之弊端,使织造生产达到了最大的经济效益,由此形成有案可查、有章可循的则例,反映了当时织造技术高度发展的标准化水平。

结束语

17~18世纪,江南工匠所体现的“技进乎道”,实际上标志着工匠社会角色的转型。工匠不再是单纯的工匠,而向着学者的角色转型,开始了对技术原理的探求。“技”(技术)与“道”(科学)有了初步的碰撞,它首先表现为经验型技术向理论型技术转化,以技术的文本化及数理化为首要标志。笔者对现存18世纪之前(包括18世纪)有关织造技术的文献统计后发现其成书时间主要集中于17~18世纪,比例占到了70%,其中专述江南地区织造技术的理论文献,比例占到了46%。不难发现,17~18世纪江南地区织造技术的文本化速度,遥遥领先于全国。细究这些江南织造技术文献的内容,多运用定量的数据去表达定性的技术要点,呈现出大量使用实数与概数的数理化特征,这些数量之间逻辑关系的记录,是基于反复实验后对事物内在规律和因果关系的认识,是对科学化的抽象概括和对技术核心的理论总结,更是由模糊经验到科学理论的重要表征。江南有关织造技术的总结性理论文献数量空前增长,以及文献的科学内涵显著提升,标志着该地区织造技术理论化水平的提升,出现了技术科学化趋势,开启了技术与科学互化的初级阶段。

江南织造技术的文本化、数理化使技术质量、水平有了基本的保证,同时为生产、管理的标准化打下了坚实基础。为了有效规范上用、内用、官用造作,做到有章可循,江南三织造在吸收江南织造技术理论的基础上,从织造的生产管理,到技术的实施规范,再到物料的数量、尺寸、规格,均实现了标准化,它保证了织造的准确性、高效性、快捷性,具体表现为“生产管理标准化”“工艺流程标准化”与“工时料限标准化”,其组织、明细、定额之精确细致,是大量生产实践经验积淀和总结的结果,由此形成了有案可查、有章可循的规则和定例,即则例。以则例形式颁行标准作为共同遵守的准则和依据,是织造技术发展至17~18世纪的阶段性表现,体现了江南织造技术理论化进程的高峰。

注释:

① 王秀华:《技术社会角色引论》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第55页。

② 吾淳:《文明范式“连续”与“突破”》,上海:上海人民出版社,2019年,第102页。

③(日)薮内清:《中国·科学·文明》,北京:中国社会科学出版社,1987年,第54页。

④ [春秋]管仲著,李山、轩新丽译注:《管子》,北京:中华书局,2019年,第373页。

⑤ [战国]荀况著,方勇、李波译注:《荀子》,北京:中华书局,2015年,第111页。

⑥ [清]孙诒让著,汪少华整理:《周礼正义》,北京:中华书局,2015年,第3753页。

⑦ [春秋]老子著,张景、张松辉译注:《道德经》,北京:中华书局,2021年,第8页。

⑧ [明]袁宏道著,钱伯城笺校:《袁宏道集笺校》,上海:上海古籍出版社,2008年,第730-731页。

⑨ 明末清初诗人朱彝尊作诗盛赞丁娘子的织布技艺:“丁娘子,尔何人?织成细布光如银。舍人笥中刚一匹,赠我为衣御冬日。”江南坊间还广泛流传着“小姑欲学丁娘子,阿母恩谢黄道婆”的谚语。

⑩ 上海书店出版社编:《天一阁藏明代方志选刊续编 19》,上海:上海书店出版社,1990年,第601-613页。

⑪ [明]张岱著,午歌译:《陶庵梦忆》,北京:中国友谊出版公司,2019年,第37页。

⑫ [明]李贽著,陈仁仁校释:《焚书·续焚书校释》,长沙:岳麓书社,2011年,第355页。

⑬ [清]雅尔哈善、[清]习嶲:《乾隆苏州府志》,清乾隆十三年刻本,第4754页。

⑭ 有关“齐尔塞尔论题”参见(荷)科恩:《科学革命的编史学研究》,长沙:湖南科学技术出版社,2012年。

⑮ 方在庆:《未完成的“齐尔塞尔论题”》,《科学文化评论》,2007年第5期,第53-75页。

⑯ 叶平、武高辉等:《科学技术与可持续发展》,北京:高等教育出版社,2004年,第189页。

⑰ 张士清、葛洵洵:《自然辩证法概论》,沈阳:辽宁大学出版社,2008年,第262页。

⑱ 譬如《齐民要术》共十卷九十二篇,其中与织造有关的内容仅有六篇,占全书的6%左右。

⑲ 苏州织造局、杭州织造局都分为总织局和织染局,江宁织造局分为供应机房、倭缎机房、诰帛机房三处。

⑳ [清]钱止庵、[清]孙鸣庵:《吴门补乘;苏州织造局志》,上海:上海古籍出版社,2015年,第543-545页。

㉑ [清]钱止庵、[清]孙鸣庵:《吴门补乘;苏州织造局志》,上海:上海古籍出版社,2015年,第513-514页。

㉒ 赵丰、尚刚、龙博:《中国古代物质文化史纺织 下》,北京:开明出版社,2014年,第576页。

㉓ 挑花是基本工艺,倒花和拼花是后续的辅助工艺。拼花用于花本拼接,倒花用于克隆和复制花本(适用于独幅图案、连续图案或对合图案)。

㉔ 李佳:《江苏南京云锦 金文》,深圳:海天出版社,2017年,第100页。

㉕ 譬如董粉和在《中国古代官营手工业技术特点分析与思考》中认为清代官营织造因不参加市场交换,所以不计算价格,也无成本核算;黄士龙在《中西服饰史》中认为清代宫廷服饰工艺要求高,不求效率,不计工本。

㉖ [清]钱止庵、[清]孙鸣庵:《吴门补乘;苏州织造局志》,上海:上海古籍出版社,2015年,第515页。