大唐雄风:唐诗中的边塞豪情

2023-09-07瀛洲海客

瀛洲海客

唐代历史上真实的边塞,是开发程度远不如中原地区的苦寒之地。倘若它也有颜色,那应是以黄、白、灰色为主的冷色调。这里远离中土,“云中征戍三千里”,且自然环境恶劣,既见“严风吹霜海草凋”,也有“随风满地石乱走”。滚滚黄沙,皑皑白霜,蒙蒙灰色天空,茫茫不见绿洲。放眼望去,可谓“白日无精景,黄沙千里昏”。

但在诗人笔下,边塞却拥有绮丽的风光与勃勃的生机。这里有他们渴望建功立业的凌云壮志,岑参说:“丈夫三十不富贵,安能终日守笔砚?”有一心报国的豪迈壮阔,李贺说:“男儿何不带吴钩?收取关山五十州。”更有不畏险阻的英雄本色,王昌龄说:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”当然,还存在着人文关怀,高适说:“君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。”以冷色调为主的苦寒之地,因唐人之描摹,而有了更加缤纷的色彩。正如林庚先生在《唐诗综论》中说:“没有生活中的无往不在的蓬勃朝气,所谓边塞风光也早被那荒凉单调的风沙所淹没。”唐人的自信豪迈,究竟从何而来?

武昭天下:帝王将相的教化

文学的发展与历史并不同步。在初唐,诗歌表现出明显的滞后,“诗人承陈、隋风流,浮靡相矜”,随处可见六朝宫体诗风的影子。一群御用文人围绕在帝王身侧,与之唱和,创作出文辞华美内容却十分轻佻浮艳的诗歌。身为帝王的唐太宗李世民也不例外。但李世民还是一位真正的“马上皇帝”,他少时起于行伍,一生征战无数,也曾调兵遣将,征讨北方的突厥以及东北部的契丹。因为这样的经历,李世民创作出了《饮马長城窟行》《辽城望月》《伤辽东战士》等一系列边塞诗作。

贞观四年(630年)正月,大唐名将李靖率三千骑兵孤军深入,“夜袭定襄,破之”,突厥颉利可汗受惊而逃,后李靖陈兵碛口,再破东突厥,收降人五万余口。是年三月,颉利可汗被唐将张宝相所俘,遣送京师,自此“漠南之地遂空”。唐王朝终于解决了自立国以来的北方边患问题,李世民大喜,“于是大赦天下,酺五日”。名篇《饮马长城窟行》即创作于此时。其诗开篇写环境:“瀚海百重波,阴山千里雪。”至末尾又奏响凯旋之歌:“扬麾氛雾静,纪石功名立。”以塞外的恶劣环境,烘托将士征战之苦,却又与他们后来的凯旋形成鲜明对比,进一步表达诗人建功立业之豪情,从而一举洗刷了昔日东突厥屡次犯边而不能平的耻辱,极大鼓舞了唐人的自信心。

值得注意的是,李世民并未对交战情况进行详细刻画,只用“胡尘清玉塞,羌笛韵金钲”一笔带过。“羌笛”又称“胡笛”,是一种西域乐器,“汉叫横吹,六朝叫作胡箎,隋唐叫作横笛”。“钲”是汉家军队中常见的一种打击乐器,形似铙,却比铙更加高大和厚重,用于军中发号施令。盛唐时,因羌笛声有清冷、寂寞、哀婉之意,与边塞之哀愁相得益彰,往往与折柳并用,成为诗人寄托哀思的象征。《诗经·采薇》曰:“昔我往矣,杨柳依依。”杨柳送别,古来已有,在此之际吹响羌笛,别有一番离愁在心头。如李白《春夜洛城闻笛》:“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”与“羌笛”类似的还有“琵琶”“胡笳”,三者皆为西域乐器,若说羌笛寄托离别哀思,琵琶与胡笳就更侧重于传递塞外愁思、渲染边塞风物。

纵观李世民的边塞诗,大抵如此。他结合自身的征战经验,以宏大笔触描写征战,可谓风格峻拔,气势高昂。究其目的,则是有意识地拔高将士出征报国之功绩,对其进行称颂,以示“振武威荒服,扬文肃远墟”的执政理想。这种安定塞外、开疆拓土的壮志,自上而下地对读书人产生了深远影响。围绕在帝王身侧的宫廷文人,也在边塞诗作中阐述这种激昂向上的理想。如魏征《出关》:“岂不惮艰险,深怀国士恩。”虞世南《从军行二首·其二》:“方知万里相,侯服见光辉。”在初唐帝王将相的边塞诗中,武昭天下是唯一不变的主旨。这一风格后来也被唐玄宗李隆基继承。这些帝王将相歌颂壮士,即有鼓励世人忠君报国、建功立业的教化目的。

标榜风骨:觉醒的宦游诗人

虽然以李世民为代表的帝王将相已将目光投入边塞,但不可否认,他们同样是宫体诗的主力军。在此后一段时间内,以上官仪为代表的台阁诗人仍延续宫体诗风,使它大行于世。直到“初唐四杰”与陈子昂的横空出世,“筚路蓝缕,以启山林”,才开辟了从台阁走向荒漠的通途。闻一多先生《唐诗杂论》说:“台阁上只有仪式的应制,有‘絺句绘章,揣合低昂,到了江山与塞漠,方有低徊与怅惘,严肃激昂。”至此,唐人创作出了属于自己、也属于这个时代的诗歌。

四杰之中,王勃、杨炯、卢照邻多泛拟乐府古题。这些诗作有思妇闺怨,如王勃《采莲曲》:“共问寒江千里外,征客关山路几重?”有将士的思乡之愁,如杨炯《战城南》:“冻水寒伤马,悲风愁杀人。”还有征战图景,如卢照邻《横吹曲辞·紫骝马》:“骝马照金鞍,转战入皋兰。”经他们开拓,边塞诗题材愈发广阔,并一改往日诗作的软绵无力,有了自己的风骨。与之相比,骆宾王的边塞诗更加写实。咸亨元年(670年),骆宾王从征西域,留戍边庭;回返途中,又参与平叛姚州(今云南姚安)。其间写下了著名诗篇《宿温城望军营》:“投笔怀班业,临戎想顾勋。还应雪汉耻,持此报明君。”丰富的征戍经历,让骆宾王对边塞战争有了更加真切的认识,故而他能以雄放高昂的真情实感,来讴歌边塞将士的报国热情。这是“初唐四杰”的诗作特点,也是唐代宦游文人觉醒的标志。

自此,唐代男儿多以参军为荣。正如杨炯在《从军行》中的豪言:“宁为百夫长,胜作一书生。”数十年后,盛唐诗人感同身受,隔空给出了自己的回应。如李白《塞下曲》:“愿将腰下剑,直为斩楼兰。”王维《送赵都督赴代得青字》:“忘身辞凤阙,报国取龙庭。”岑参《送李副使赴碛西官军》更是直白:“功名只向马上取,真是英雄一丈夫。”在这种舍身报国的豪情壮志下,处处可见他们的风骨。杨炯《王勃集序》曾批判“上官体”,称其“骨气都尽,刚健不闻”,所以“四杰”会在诗歌中体现唐人的阳刚壮健,到了“诗骨”陈子昂手上,“风骨”二字又被发扬光大。

韩愈说:“国朝盛文章,子昂始高蹈。”陈子昂在边塞诗上的成就亦如是。这离不开他在诗歌创作中的革新主张,其在《与东方左史虬修竹篇》序中指出宫体诗风“采丽竞繁”,“逶迤颓靡”,故而应标榜“汉魏风骨”,寄兴风雅,做到“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”。即诗歌的语言要刚健有力,内容要充实,避免空洞浮华,音韵也要铿锵有力。而在现实生活中,陈子昂则高呼“以身许国,我则当仁”,故而他两度从军,参谋帷幕,将其勇往直前、所向无敌的英雄气概进一步放大。其代表作《感遇诗三十八首·其三十五》:“本为贵公子,平生实爱才。感时思报国,拔剑起蒿莱。”字里行间,既有建功立业、积极进取的豪迈精神,又有“志深而笔长,梗概而多气”的建安风骨,可谓“削尽浮靡,一振古雅”。

从“初唐四杰”到陈子昂,他们的创作定下了唐诗慷慨豪迈、奋发昂扬的基调,亦开边塞诗雄浑壮美之先河。

王霸心态:扬眉吐气的盛世

盛唐的气度与它的统治者息息相关。唐高祖之母为独孤氏,太宗之母为窦氏,即纥豆陵氏,高宗之母为长孙氏,陈寅恪先生称其“皆是胡种,而非汉族”。因自身的血统特征,李氏在处理民族问题时,不可能像以往那般界限分明。李世民曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”因此,他不仅是汉人的“文皇帝”,也是周边蛮夷小国眼中的“天可汗”。胡汉一家,兼容并包,这种开放的心态与包容的胸怀,无疑对恢宏大气的盛唐气度产生了深远影响。

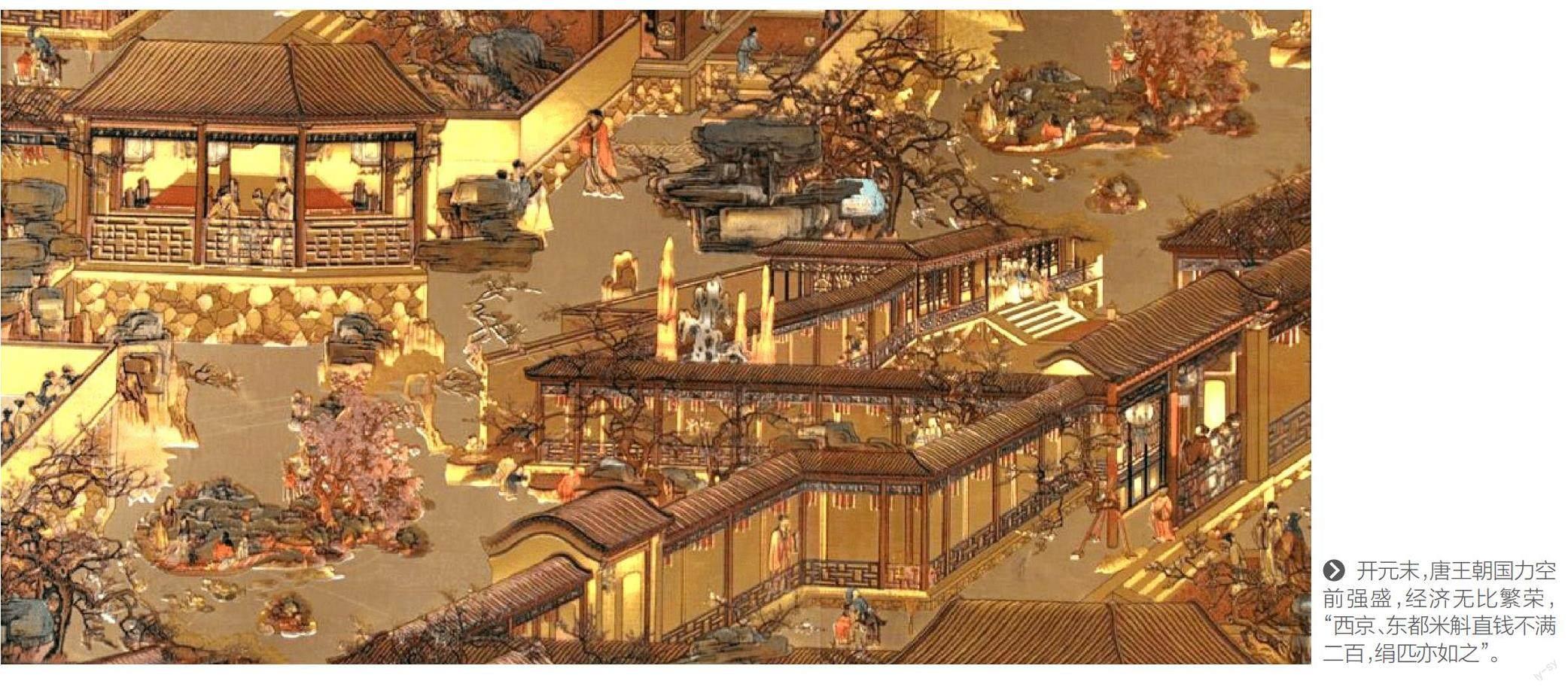

开元末,唐王朝国力空前强盛,经济无比繁荣,“西京、东都米斛直钱不满二百,绢匹亦如之。海内富安,行者虽万里不持寸兵”。盛唐军事实力亦极为雄厚,还一度以羁縻州和都护府的形式控制葱岭以南的中亚草原大部地区,使各方臣服,万国来朝。国家的强盛,令国民亦拥有了王霸心态与雄大魄力,对外来文化毫不抗拒,兼收并蓄。如杨炯性气豪纵,高呼“匈奴今未灭,画地取封侯”;王翰“自比王侯”,一曲《凉州词》经久不衰,留下“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”之句;高适亦“喜言王霸大略”,有“举头望君门,屈指取公卿”的豪言壮语。高度凝聚的自信力,让盛唐诗人继续发扬着陈子昂提倡的“风骨”。李白《忆旧游寄谯郡元参军》:“黄金白璧买歌笑,一醉累月轻王侯。”狂放不羁的傲然心态,早已刻在了盛唐诗人的骨子里。

唐人殷璠《河岳英灵集》收录了李白、王维、高适、岑参等24位盛唐诗人的作品,其选诗标准之一就是风骨。高适诗“多胸臆语,兼有气骨”。《效古赠崔二》有“君负纵横才,如何尚憔悴”“穷达自有时,夫子莫下泪”的自信与豁达。而在《燕歌行》中,高适更是用一句“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”,辛辣讽刺了不体恤士卒的将领。这种不畏权贵、敢于揭露弊政的勇气,也是边塞诗作的一个特点。

与高适齐名的边塞“诗雄”岑参也创作过一些“近建安之遗范”的作品,但在唐人眼中,他总有一种别开生面的雄奇视角。殷璠评价他的诗“语奇体峻,意亦奇造”,杜甫也说“岑参兄弟皆好奇”。岑参“能作奇语,尤长于边塞”,最著名的莫过于“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,虽不明写雪,但漫天白雪仿佛就置于眼前。

西北荒漠因岑参的雄奇想象,而别具一种奇伟壮丽之美。岑参曾两次入塞,“往来鞍马烽尘间十余载,极征行离别之情,城障寨堡,无不经行”,极大开阔了视野,所以,他能以高阔雄浑的视觉效果来比拟诗歌的气度不凡与昂扬姿态。如《热海行送崔侍御还京》:“蒸沙烁石燃虏云,沸浪炎波煎汉月。”热气要将云彩点燃,就连天上的月亮也被这沸腾的海水反复煎煮,一幅波澜壮阔、雄奇瑰丽的边塞画面跃然纸上,令人大开眼界。

以汉代唐:边塞的历史记忆

以中土风俗,认为“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之”,一般不提倡用武力来解决问题;而主张以和为贵,“人情安居乐业则谓之富”。反观游牧民族,却天生尚武善战,尊崇强者。如匈奴“急则人习战攻以侵伐,其天性也”,乌桓“有勇健能理决斗讼者,推为大人”,羌人“更相抄暴,以力为雄”,皆遵循弱肉强食的生存法则。南北朝数百年的交流与碰撞,促进汉胡交融,刻在游牧民族骨子里的尚武风气,也对唐人产生了不小影响。加之唐朝自建立以来,便面临边患,不断与突厥、吐蕃等外邦作战,就导致初唐以来的尚武风气异常浓烈。

据《资治通鉴·唐纪三十二》记载:“自唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任,不遥领,不兼统,功名著者往往入为宰相。”李靖、任雅相等人以军功升任宰相,让中下层文人看到了希望。李白“羞作济南生”,向往“沙漠收奇勋”;王维“岂学书生辈”,亦打算“报国取龙庭”;崔融“一朝弃笔砚”,选择“十年操矛戟”(一作崔湜诗),通过从军的方式报国……加之统治者的宣扬与教化,他们或投身于行伍,或入幕边帅帐中。这既是忠君报国,“提携玉龙为君死”,也有功利的一面,“男儿生世间,及壮当封侯”。

盛唐时,四方臣服,边境安定,一派海晏河清。当此之际,虽说战事远不如唐初频繁,但世人的投军报国之志仍愈发高涨。当时,唐人对汉家名将十分推崇,就连撰写墓志铭,也常自比霍去病、傅介子、李广等人。仪凤年间,吐蕃犯边,魏元忠上书言用兵之事,亦专门提及汉代班超、魏尚、李广三名将,希望朝廷选贤用能。出于对现实的妥协,一些诗人虽未出塞,也没有建功立业,但总会“以汉代唐”,借汉代典故来抒发个人志向。边塞诗中的“汉代情结”,一类是历史记忆,即用汉家名将、典故比拟当下;一类是地理空间,主要围绕在长城沿线的著名关隘来展开,如阴山、玉门关、阳关、临洮等。

前者不妨以“李广利征大宛”为例。一说认为,葡萄、苜蓿与汗血宝马是李广利征大宛所获得的战利品。这三样物品被同时引入中原,是汉朝强大武功的象征。唐人追忆此事,即借此抒发政治抱负,表现昂扬斗志与豪迈气魄。如王维《送刘司直赴安西》:“苜蓿随天马,葡萄逐汉臣。”鲍防《杂感》:“天马常衔苜蓿花,胡人岁献葡萄酒。”

再看边塞诗中的“地理因素”。事实上,汉代的阴山、玉门关、阳关等关隘,到了唐代未必能发挥出其作用,甚至连地理方位都与唐代有较大出入,但在唐代诗人的“历史记忆”中,这些关隘仍是隔开中原与异域的国门象征。如王昌龄《出塞二首·其一》:“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”高适《别董大》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”戴叔伦《塞上曲二首·其二》:“愿得此身长报国,何须生入玉门关。”

边塞诗中的豪情,是时代精神的体现。初唐至盛唐年间,统治阶级的教化、汉魏风骨的发扬、尚武的社会风气、盛世下的王霸心态、广阔的晋升平台、游侠之风的盛行、少年的热血心态……共同构建出了一个高度自信的时代。在时代的感召下,诗人普遍具有蓬勃的朝气、开放的心态和宽广的胸怀。以身报国、保境安民、封侯拜相,这种理想固然宏大而浪漫,但“可怜无定河邊骨,犹是春闺梦里人”的现实是残忍的。正所谓“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”,边塞诗的另一面,比恶劣的自然环境还要惨烈。不仅如此,这里还存在着戍卒之苦、思妇之怨、离别之愁以及报国无门的愤懑……

李白说:“何日平胡虏,良人罢远征。”周朴说:“世世征人往,年年战骨深。”常建说:“百战苦不归,刀头怨明月。”频繁的征战,给普通百姓带来了深重负担,致使思妇望穿秋水,男儿埋骨他乡。以李颀为代表的诗人开始反思战争,“谁知汉武轻中国,闲夺天山草木荒”,纵使“年年战骨埋荒外”,到头来也不过是“空见蒲桃入汉家”。

春风不度玉门关。盛唐边塞诗中的悲壮、苍凉与哀怨,一度被掩埋在它的豪迈慷慨之下。好在,诗人对这种现实存在着人文关怀:他们用苍白笔触写下的血色史诗,是盛唐的一个侧面,亦是边塞缤纷色彩不可或缺的一部分。