问题驱动模式在初高中历史教学衔接中的应用

2023-09-03张枫

张枫

美国著名心理学家和教育家布鲁姆在20世纪50年代提出的问题驱动教学模式,简称PDL。它是问题教学的一种,“是以学生为主体、以专业领域内的各种问题为学习起点,以问题为核心规划学习内容,让学生围绕问题寻求解决方案的一种方法”。PDL的核心思想是以学习者为中心,以问题驱动教学和学习。它强调让学习者置身于复杂有意义的问题情境中,随着学习者之间以及学习者和教师之间的探究学习,学习者可以学到科学知识,找到解决问题的方法。问题的提出者、课程的设计者以及结果的评估者是教师在教学过程中的角色。

初中历史与高中历史是中学历史教育的两个阶段,初中是基础,高中是提高和延续。初高中历史教学衔接的问题不可避免。近年,随着初中、高中新课标的实施,在新课标基础上编写的初中、高中历史统编教材已在全国推广。随着“双通史”体例出现,两个学段内容重复的现象自然显现。本文选取初高中历史教学中的几个片段,阐述在初高中新教材历史教学衔接上,问题驱动教学模式实施的理论基础和实践过程。

一、“建构主义”——情境教学,设置问题引入课题

建构主义理论关注学习者如何以原始的经验、信念和心理结构为基础来建构知识,强调学习是一个积极建构知识的过程,特别强调学习的主观性、情境性和社会性。建构主义理论认为知识不是单纯通过教师传道授业得到的,而是学习者在一定的学习情境中,借助他人的帮助,通过意义建构的方式获得。

问题驱动下的历史情境设置,是以问题引领创建一种历史情境,让学生在原有知识基础上,结合新的课堂历史情境产生新的思考和疑问,有利于激发学生独立分析问题解决问题的能力。当然,问题是老师根据学情创设的。以人教版八年级《中国历史》(上)第9课“辛亥革命”和人教版高中历史《中外历史纲要》(上)第19课“辛亥革命”为例,这两课不仅标题相同,内容也有重复。初中和高中教师根据学情,创设不同的历史情境,引领学生进入情境,并设置问题,引发学生思考,在培养能力的同时引入新课。

在八年级教学中,基于学情,教师展示人民英雄纪念碑上武昌起义情节的纪念性浮雕,设问:“作为国家级的纪念碑为何选择武昌起义这一历史事件呢?它在中国历史上的影响是什么?”

运用现实中的历史现象提出问题,引起学生学习兴趣,自然地融入到辛亥革命的历史情境,学生在思考和解决问题的同时,体悟自己与历史并不遥远,保持对历史的好奇心。

在高中教学中,基于避免初高中教学的重复性,提高教学效率,教师出示鄂军都督府的旧址和十八星旗照片,讲述都督府位于湖北武昌,十八星旗悬挂在黄鹤楼下的一幢红色西式砖楼的大门上。在主楼会议厅陈列着复原的军政府发布的第一份公告。落款是皇帝纪元四千六百零九年(公元1911年)。教师提出设问:辛亥革命是如何发生的,经历了怎样的曲折?是否成功了?

由革命遗址的历史场馆创设历史情境,根据高中学生的知识水平和认知能力,设置问题,引发学生思考,激起学生的兴趣,导入新课。这些阶梯性的有效设问既可引导学生从低层次认知发展到高层次认知,又可以将学生引入辛亥革命浪潮的情境中。同时引发学生进一步思考辛亥革命的结果,这一问题具有明显的批判性和思辨性,需要学生结合史料内容合作探究。

二、“最近发展区”——筛选史料,设计问题驱动探究

前苏联心理学家维果斯基提出了“最近发展区”的概念,即“现有发展水平和潜在发展水平之间的差距,当儿童达到了潜在发展水平,潜在发展水平就变成了他们现在的发展水平,然后继续相同的循环”。[1]“历史学若想成为科学,应如自然科学般从提出问题开始。”[2]史料是构建历史学的原始素材,是对课本正文内容的补充和解析。在历史课堂教学中,“最近发展区”有效的方法就是教师根据史料创设适合学生认知水平和心理年龄的问题,并通过问题驱动学生去探索思考。

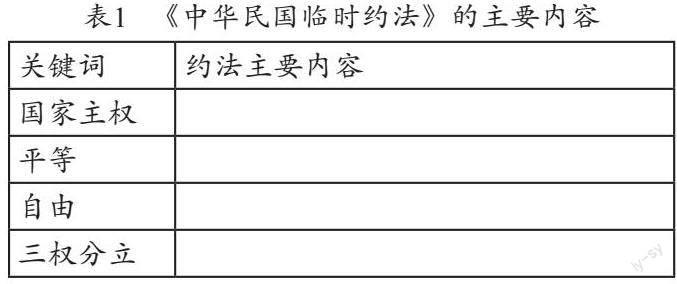

《中华民国临时约法》是初高中历史教材中都涉及到的重要内容,具有重复性。在八年级教学中,教师出示《中华民国临时约法》的图片史料(图1略),制定表格(表1)提出问题,让学生自主总结概括约法的内容。在此基础上,进一步设问:为什么《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的文件?

通过师生共同绘制表格,补充表格内容,共同分析、归纳,得出结论,形成对《中华民国临时约法》的基本認识,培养学生分析历史问题的能力。

学生为解决这个问题必然会把八年级《中国历史》(上)的第8、9、10课做系统探索研究,在“三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想”、“辛亥革命推翻了清王朝”、“南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果”等教材表述中得出答案。根据学情,教师不必过多解释。

在初中历史学习的基础上,教师在《中外历史纲要》(上)第19课中的《中华民国临时约法》的教学中,也可选用相同的史料(图1),但是要设置不同的问题。如《中华民国临时约法》体现了哪些宪政思想?与中国古代帝制“法令出一”“天下之事无大小皆决于上”的比较,《中华民国临时约法》具有什么历史进步性?

通过师生共同解读《中华民国临时约法》,学生通过比较,感悟辛亥革命不同于以往改朝换代的历史意义;引导学生从民主共和的政治体制、民主主义的精神、分权与制衡的政府组织原则等方面认识起资产阶级共和国宪法的属性;以问题驱动的方式启发学生理解辛亥革命成果落入袁世凯之手的原因,认识探索之路的曲折蹒跚。

三、唯物史观——辩证思维,分析问题养成核心素养

历史学科核心素养是学生在接受历史教育的过程中逐步形成的具有历史学科特征的正确价值观、必备品格和关键能力。[3]包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀。课程标准指出:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及其发展规律的科学的历史观和方法论。是“正确认识历史的核心理论和指导思想,是诸素养得以达成的理论保证”[4]。2017年版高中历史课标确指出:“学生历史学科核心素养的发展,绝不是取决于对现成的历史结论的记忆,而是要在解决学习问题的过程中理解历史,在说明自己对学习问题的看法中解释历史”。唯物史观要求学生在学习渗透着唯物史观的基本观点、立场、方法的历史课程的基础上,培养鲜明的实践品格,正确看待历史遗产,不断培养自身对历史理论的兴趣和洞察力,从历史学习和研究的感性阶段迈进理性阶段。

以唯物史观为理论指导的历史学科核心素养是初高中历史教学的共同目标。两者的衔接教学需要把握与理解两个学段的课标、教材以及学情。问题驱动模式激发学生思考,促进学生深度学习和学科素养的养成。在设置问题时,教师需要按照学科核心素养的水平划分层次,问题要有梯度性和渐进性,启发学生思维,驱动课堂教学。资料的查找和解读,辩证分析的过程也是认识唯物史观,核心素养生成的过程。

“辛亥革命的评价”是初高中历史教材都涉及到的内容,具有重复性。这就要求教师难易适度地处理这个知识点,避免课堂教学的重复性。由于八年级学生的年龄特点,选用的史料不能太难。教师可根据学情选择难易恰当的史料,并设置有效问题,引导学生查找资料,辩证分析,在提高分析归纳能力的同时,对唯物史观形成初步认识。具体如下:

材料1:1925年3月12日,孙中山先生病逝于北京,终年59岁。世人闻此噩耗,纷纷书写挽联纪念,其中蔡元培先生的挽联是:是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局;愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功。

设置问题:你认为孙中山领导的辛亥革命有什么历史意义?还有什么遗憾?

这两个问题可理解为辛亥革命一方面是成功的,包括政治上推翻清王朝,经济上促进民族資本主义的发展,思想上为新文化运动创造条件。另一方面辛亥革命胜利果实被袁世凯窃取,中国社会性质未改变,是失败的。一正一反两个问题的设置既能培养辩证分析问题的能力,有对唯物史观形成认识。

《中外历史纲要》(上)中关于“辛亥革命的评价”的教学中,基于初中相关知识的学习,教师出示两段史料:

材料2:对于许多未经帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被过低估计的。这并不足怪,因为他们没看到推翻几千年因袭下来的专制制度是多么不易的一件事。(林伯渠《荏苒三十年》,《解放日报》1941年10月10日)

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料3:迄今为止,所有迹象表明这纯粹是一场内部的、反政府的、反朝廷的运动。这是广泛的反腐败政治的起义……革命运动政治迅速、和平地展开。这场运动组织得这样好,引导得这样好,以致人们现在谈起这种可能性,即革命党人可以兵不血刃的得到他们需要的一切,而使政府投降。政府被吓得不知所措。它陷入了最严重的财政困境。大批宦官走到革命事业一边……

——[英]莫理循《致埃·特·新常富函》

设置问题:上述两个观点是否具有合理性?为什么说辛亥革命是“完全意义上的反帝反封建的民族民主革命”?“完全意义”指向什么?

基于多元视角评价辛亥革命,也是培养唯物史观的方法。启发学生从革命性质、体制转型、思想解放、经济发展、习俗文明等多个角度阐释其历史意义。加深学生对辛亥革命局限性的认识,说明辛亥革命没有彻底摧毁封建制度,也没有完成民族解放的根本任务,中国半殖民地半封建的社会性质并未发生根本改变,进而体会辛亥革命给予中国先进分子的教训与启示,习得多面看待历史的方法。

初高中历史教学衔接问题是我国中学历史教学实践中“剪不断,理还乱”的老问题。问题驱动教学方法可一定程度上有效地避免重复性,提高教学效率,完善初高中历史的教学衔接。但在实施过程中也存在以下问题:学生问题意识薄弱,习惯于被动接受学习;问题驱动课堂教学能否提高学生的成绩;问题驱动教学的主体是否局限于传统意义上的好学生;教师如何创设问题引领课堂教学等。

【注释】

[1]莉萨·博林:《教育心理学》,北京:机械工业出版社,2012年,第99页。

[2]何兆武:《历史与历史学》,武汉:湖北人民出版社,2007年,第121页。

[3]徐蓝、朱汉权:《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第50页。

[4]徐贵亮:《基于唯物史观的高中新课程历史教学思考》,《历史教学》(上半月刊)2019年第5期,第37页。