高中历史教学中的生态文明教育

2023-09-03杨文莹

杨文莹

党的二十大强调要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。2022年全国乙卷历史第42题以东汉时期4位良吏事迹中涉及老虎的记叙为素材进行命题,恰好体现了人与自然和谐共生的生态文明观。担负“培根铸魂”重担的高中历史教学,生态文明教育要走进高中历史课堂,帮助学生形成正确的社会主义生态文明观,从而推动全社会人民群众生态素质的提升。本文将以《和平发展合作共赢的时代潮流》一课为例,立足教材,探索在高中历史教学中如何进行生态文明教育。

一、寻线索:教材中的生态文明教育

2018年确立的习近平生态文明思想是马克思主义关于人与自然关系理论的最新成果。统编历史教材要“加强法治意识、国家安全、民族团结、生态文明和海洋权益等方面的教育”[1]。立足教材,挖掘统编版高中历史教材中的生态文明内容,有利于在教学中以唯物史观为指导从生态的角度切入主题,在教学过程中贯穿生态文明教育。

《和平发展合作共赢的时代潮流》是《中外历史纲要》的最后一课,属于世界当代史的范畴,时政性较强。在教材功能性辅助栏目中多处巧妙地贯穿了生态文明发展的内容。第一处是在导入部分使用了2012年里约热内卢可持续发展会议的徽标,以此表明人类社会公平发展与经济增长及环境保护之间的关系。第二处是在历史纵横中介绍了全球气候变化和应对全球气候变化的《巴黎协定》。这是对正文内容的扩展、补充,也借此加深学生对生態文明建设战略的理解。第三处是在史料阅读中提及“构建人类命运共同体”的基本含义和意义。其中建设清洁美丽的世界就是要唤起学生对追求人与自然和谐发展的信心与决心。

二、品教学:课堂中的生态文明教育

生态文明教育的内涵是要让学生进一步理解生产方式的变革对人类社会发展具有的革命性意义,经济活动与社会、科技与生活等之间的关系,深化对人与自然、人与社会等和谐发展的认识,牢固树立社会主义生态文明观,自觉养成热爱自然、热爱劳动、热爱生活、热爱祖国和珍爱生命的优良品质,为推动人与自然和谐发展、建设美丽中国而努力。[2]

人类进入工业化时代,社会经济和文化得到迅速发展,但同时也产生了一系列生态环境问题。这深深困扰着世界各国特别是广大发展中国家,也成为了严重制约各国经济社会发展的瓶颈。痛定思痛,世界各国人民日渐认识到人与自然和谐共生的重要性和转化为行动的必要性。生态文明教育的目标就是培养学生对自然的感情,关注历史与现实环境问题,树立正确的社会主义生态文明观,为“共建地球生命共同体”[3]贡献自己的一份力量。

(一)明主题,定教学目标

根据课程标准,《和平发展合作共赢的时代潮流》一课主要涉及三个内容要求。其一是理解冷战结束后世界历史显示出发展的大趋势,即和平发展合作共赢的时代潮流;其二是认识人类社会面临各种发展中的新问题、新挑战与新机遇;其三是中国为解决这些问题所提出的中国方案——构建人类命运共同体。

为能使课程内容和生态文明教育有效落实,本课拟以“时代呼唤,与自然共生”为主题,以“时代主题唤发展——生态问题碍发展——生态行动促发展”为线索,订立以下教学目标:

1.能运用相关材料并使用相关历史术语,对“和平与发展是当今时代主题”作出解释,理解人民群众在可持续发展中的重要作用。

2.能表现出对历史的反思,从全球气候变化引发全球关注的事例中汲取经验教训,更全面、客观地认识人类发展所面临的问题。

3.能分析人类在全球性的问题与挑战面前所采取的不同应对方案,尝试以生态文明建设为例牢固树立人类命运共同体意识,将历史学习所得与家乡、民族和国家的发展繁荣结合起来。

(二)绕主题,设问题导学

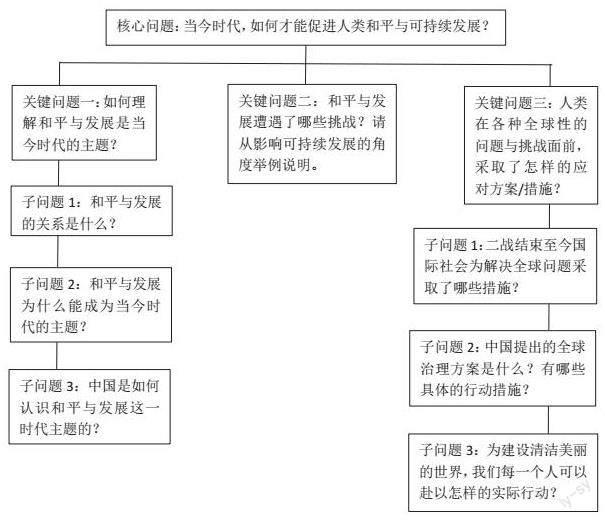

课程标准提出要以问题解决的水平程度作为教学目标的核心内容,做好关键问题设计。基于此,本课例依据本课教学目标设计一个核心问题和三个关键问题。

核心问题是当今时代如何才能促进人类和平与可持续发展。在此核心问题的统领下,关键问题遵循“是何—为何—若何”的思路进行问题链设计。

时代主题唤发展 首先应让学生理解冷战结束以来的时代特点是什么,从世界人民的追求到国际秩序的发展变化再到中国的认识多方位进行深刻的理解。

生态问题碍发展 然后是让学生认识这个时代面临哪些不稳定因素,也即为什么世界各国需加强合作才能共赢。从影响可持续发展的角度进行举例,理解时代呼唤人与自然和谐共生的必要性。

生态行动促发展 最后是让学生梳理世界各国是如何加强合作促进全球共同发展,中国在当中做出了哪些努力。作为人类赖以生存的生态环境,个人能赴以怎样的实际行动来推动人与自然和谐发展。

在设计这些关键问题时,既重视世界层面,也兼顾中国态度,最后落脚个人行动。这是让学生明白中国的发展离不开世界,中国对世界的认识与贡献至关重要。同时也期望学生能够将历史学习所得与家乡、民族和国家的发展繁荣结合起来,立志为中华民族伟大复兴作出自己的贡献。

(三)扣主题,置学习情境

关键问题梳理顺畅后,在相关问题情境设置时巧妙地以适当渗透的方式,将教学内容与生态文明教育相匹配,与学生的生活学习实际相结合,让学生能有感而言、有情可抒,从而增强学生的社会责任感,形成正确的生态文明观。

核心问题 在核心问题“当今时代,如何才能促进人类和平与可持续发展”导入时使用两则情境材料。

材料一:本课导入 2012年里约热内卢可持续发展会议的徽标(略)

材料二:我们将更加积极地推进国际合作,参与可持续发展全球治理,并逐步增加对其他发展中国家的援助,与国际社会携手并肩、同舟共济,为子孙后代创造更加美好的家园。

——温家宝《创新理念 务实行动 坚持走中国特色可持续发展之路——在联合国可持续发展大会高级别圆桌会上的发言》(2012年6月20日)

设计意图 通过图标理解此次可持续发展大会的主题,通过中国领导人在大会上的表态,表明中国在可持续发展问题上的决心和信心,进而提出本课核心问题。这样设计可以使学生在思考问题时既具世界眼光也有中国胸怀,也会为后面的生态文明教育做铺垫。

关键问题 本课例关键问题如前述有三个,关于生态文明教育的学习情境主要设置在关键问题二的举例说明部分和关键问题三中子问题3的个人实际行动方面。

学生在认识到和平发展是不可逆转的大势后,教师抛出关键问题二中目前世界正面临的不稳定因素引发学生继续思考。在引导学生归纳出和平与发展遭遇的挑战后,需要学生从影响可持续发展的角度举例说明,从而引发学生的深入思考。与此同时,可用情境材料引导思考。

材料一:历史纵横 气候变化《巴黎协定》 (略)

材料二:地球上生产粮食的土地、可供开采的资源和容纳环境污染的能力都是有限的,无法支撑无限度的经济增长;如果世界经济的增长方式保持不变,那么,地球上可供利用的资源将在100年内被耗尽,地球的生态系统也将会全面瓦解;而如果维持當时世界上的人口增长率和资源消耗速度不变,那么,由于粮食短缺,或者由于资源枯竭,或者由于严重的环境污染,世界经济有朝一日会突然崩溃。

——[美] 丹尼斯·梅多斯《增长的极限》(1972年)

材料三:

设计意图 选历史纵横的情境,是为引发学生理解非传统安全威胁中的生态环境恶化会引起国际社会的普遍关注进而转变为全球行动模式的原因。再补充1972年以丹尼斯·梅多斯为首的罗马俱乐部关于生态环境问题的预测和北极熊的家园图片可让学生更直观地感受到全球变暖给生态环境所带来的危害。不仅如此,学生结合生物、地理等学科知识,更能理解北极海冰减少影响的不仅仅是北极熊的家,我国近几年频繁出现的极端天气就与此密切相关。这时,人与自然的和谐相处、生态文明建设的迫切性将引起学生的共鸣。

关键问题三中的子问题3设计个人的实际行动,可选用习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话和党的二十大报告上的发言等两则材料。

材料一:我们要加强生态文明建设,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,形成绿色发展方式和生活方式。

——习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》(2018年12月18日)

材料二:我们要加快发展方式绿色转型,实施全面节约战略,发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

——习近平《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》(2022年10月16日)

设计意图 情境材料选取的是国家领导人的重要讲话,是国家层面的顶层设计,但要将生态文明建设落到实处,还是要看个人行动。作为整个教学内容的尾声,经过前面对生态文明教育这一主题教育的多次铺垫,在这里可先听听学生的回答是否能第一时间想到生态保护的行动措施。再以小切口入手,用生活中的例子引导学生说出建设清洁美丽的世界所须付诸的行动,进而引导学生牢固树立社会主义生态文明观。

三、尝建议:反思中的生态文明教育

(一)与时俱进,历史教师也要提升生态意识。历史教学要“结合学生年龄特点和学科特征,努力呈现经济、政治、文化、科技、社会、生态等发展的新成就、新成果。”[4]教师深入学习习近平生态文明思想,有利于在教学中多样式呈现生态发展的新成果,给学生提供思考问题的新视角,充分发挥历史学科的社会价值。

(二)打破界限,大胆尝试跨学科融合教学。历史解释水平2中提到要培养学生“将历史知识与其他相关学科如地理、语文、艺术等知识加以联系”[5]。进行生态文明教育,打通不同学科课程间的联系,如历史可做追本溯源、生物讲究生态环境保护、地理关联气候与资源、政治进行理论成果学习等,有助于学生的全面发展。

(三)注重实践,在“田野考察”中强化生态文明观。为加快历史课程资源开放与利用,提倡走出历史课堂,利用乡土资源如当地或附近的历史遗迹、遗址、或已有一定年份的历史文化景区等开展“田野考察”,让学生在现实情境中加深对生态环境的理解。此外,也可通过举办志愿者活动等方式,让学生参与到对乡土资源的环境保护活动中,也是贯彻人与自然和谐共生的实践机会。

【注释】

[1][4][5]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第2、4、42页。

[2]徐蓝、方美玲:《核心素养统领教材的编写和使用———徐蓝先生访谈录》,《历史教学》2019年第19期,第8页。

[3]习近平:《论坚持人与自然和谐共生》,北京:中央文献出版社,2022年,第 291 页。