米芾书法嬗变的四个重要时期及其启示

2023-09-01杨豪良

杨豪良

(湖北文理学院 美术学院,湖北 襄阳 441053)

“臣书刷字”[1]364是米芾自谓,也成为人们研究米芾书法的一个重要命题。米芾流传至今的书法作品不少,其中以米芾与朋友交往的信札和应友人之请而书自己诗文的内容较多,这些皆为世人研究米芾人生经历、书法风格、美学特征、诗文成就等的重要资料,也成为区分米芾不同历史时期书法特点和书法嬗变轨迹的注脚。由此可知,米芾书法嬗变有四个重要时期,试述之。

一、1082年之前的广泛集古期

从已有资料可以知道,米芾流传下来的最早的法帖是其元丰三年(1080年)30岁时的《跋阎立本<步辇图>》,根据卷后题跋“元丰三年八月廿八日长沙净胜斋观”行楷书可知此作书于1080年,此时米芾三十岁。这一时期还有《三吴帖》《道林诗帖》《法华台诗帖》《砂步诗帖》等。“曾敏行《独醒杂志》:年三十,为长沙掾。焚己前所作,平生不录一篇与王公贵人。遇知己,索一二篇则以往。”[2]402由此可见,米芾三十岁之前的诗文墨迹都被他焚烧殆尽,这也表明了米芾对其书法的严苛,同时还告诉世人,其三十岁以前的作品是没有传世的。而从其书法墨迹的文字内容来看,主要是与好朋友相交往的书札。其实,米芾书法嬗变的每一个重要时期都与其交游密切相关。比如,在长沙掾时期,米芾“屡借阅谢景温所藏颜真卿《送辛子序》”“于道林寺观欧阳询《沈传师诗碑》,借留书斋半载习之。”[2]402

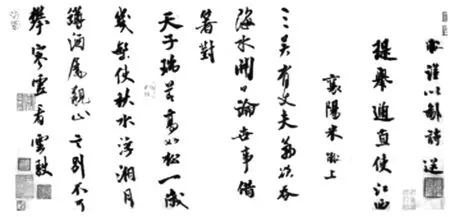

苏轼被贬黄州时,米芾去拜访求教,并听取了东坡劝其学晋的建议。这次的苏米会,成为米芾由一般性的书写者向专业型书家转换的标志性事件。元丰五年(1082年)开始,米芾开始寻访晋人法帖,并很快得到了王献之的字帖。遂潜心魏晋,以晋人书风为旨归,将二王书法的学习推向一个新的历史阶段。从其书写于1083年的《张季明帖》可以看出,此时米芾的书作已有大开大合之象,一扫《阎立本<步辇图>观跋》《三吴诗帖》等的紧结、拘谨之态,开始走向“振迅天真”自由挥运的“刷”字之路。而在此前一年米芾为朱邦彦所书《吴江舟中诗》还充满着浓郁的唐人书法气象,前后反差如此之大,恰恰说明了其惊人的学习能力。由此可知,1082年是米芾艺术生涯的一个拐点,也是书法史的一个拐点。从这个时候开始,米芾改变了集古字的方式。而在此之前则是其勤学唐代碑帖的广泛集古阶段,尽管后来米芾对唐法贬抑,但他对颜真卿行书还是推崇有加,比如“颜鲁公行字可教,真便入俗品。”[1]363“与郭知运《争座位帖》,有篆籀气,颜杰思也。”[1]361“(颜真卿《送刘太冲序》)神采艳发,龙蛇生动,睹之惊人。”[3]21其实,从《三吴诗帖》(见图1)可以看出,米芾此期作品有着较浓郁的颜真卿行书的影子,比如结字重心下沉、篆籀气等。实际上米芾很多的特殊技法,如“门”字右上角的圆转、竖钩的陡起以及蟹爪钩等,都集自颜鲁公行书。

图1 《三吴诗帖》 米芾书

米芾《自叙帖》云:“余初学颜,七、八岁也,字至大一幅,写简不成。后见柳而慕紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知出于欧,乃学欧。久之,如印版排算,乃慕褚而学最久。又慕段季展转折肥美,八面皆全。”[4]106从《三吴诗帖》中可以看出米芾师法柳公权、欧阳询书法的端倪,字与字之间不相连接、字字独立的特点可视为欧字风格的延续,而布白整齐、大小相似也反映出米芾对柳体法度严谨的摹习。但细观之即可发现米芾书法与欧、柳二者之别:米字字体依循左低右高原则略微偏倚,结字更为紧缩,笔画粗细变化较欧体、柳体更为明显,这也发展成为米芾结体多取侧势的特点。与《三吴诗帖》基本上书于同一时期的大字作品《吴江舟中诗帖》更是明显地强化了取侧势结字、书写中笔画粗细对比强烈的风格。尽管此时米芾还处于广泛集古的阶段,但其追求“潇散奔放”的书写意识和方式已经端倪尽显。这些也成为米芾早期行书的一些特点。“元丰四年(1081年)的《道林诗》帖结字紧结耸肩,受欧阳询影响明显。同年所书的《砂步诗帖》,又带有沈传师笔意。”[5]虽转师多家,然皆为唐人。也就是说,截止到这一时期,米芾之前一直取法唐人书法。

二、1082—1088年刷字风格初现期

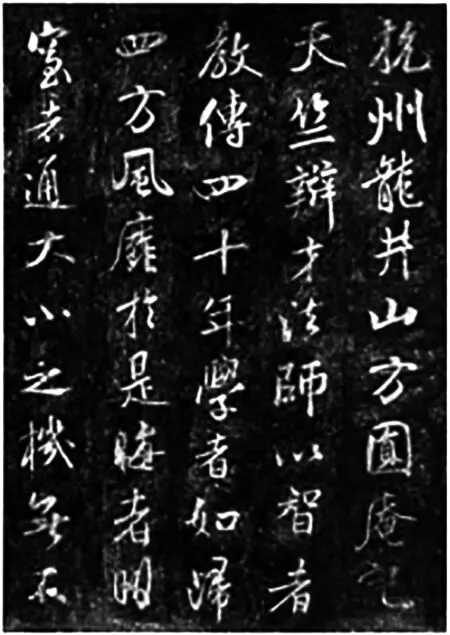

长沙掾之后的一个重要时期是元丰五年(1082年)秋,“米芾于元丰五年(1082年)初识苏轼,从此开始了二人长达二十年的交游。在漫长的岁月中,苏米倾心相交,苏轼更是对米芾的书法艺术道路发挥了极为重大的引导作用。”[5]元丰六年(1083年)33岁所书《方圆庵记》(见图2)即是重要明证,《方圆庵记》清楚地反映了米芾学习《怀仁集王羲之圣教序》的成果,也表现了出米芾可以以假乱真的临摹能力。“元丰六年(1083年)米芾出任杭州观察推官,四月九日书《杭州龙井方圆庵记》,这是传世米芾的早年作品中‘集古字’的一个代表作,其中字形每多与《集王圣教序》相似,但欹侧多姿、动感十足的个性风格已十分鲜明。”[4]12《方圆庵记》的出现也标志着米芾学习书法从“广泛集古字”向“定向集古字”的转换,“定向集古字”使米芾真正进入到“二王”世界,并坚持“以我为主学古人”。

图2 《方圆庵记》(局部) 米芾书

尽管米芾草书未能成大气候,但其行书书写水平的提高却与其草书学习密切相关。其刷字风格的初成与最终成熟,草书学习成为了重要的催化剂。第一次是元丰八年(1085年)开始丁生母忧时期,第二次则是涟水军任期间,这两个时期米芾均有用功于草书,之后其行书水平均有了明显提升。这些也成为我们观察米芾书法嬗变时期的重要依据之一。元祐二年(1087年)37岁的米芾在润州完成丁生母忧的居丧之后,又开始赴京谋职,会佳友、赏名迹,悠游宴乐、高谈阔论。1087年7月,他在李玮府邸见到其所藏《晋贤十四帖》后震撼不已,归家后追摹晋武帝《大水帖》,并感慨草书要“入晋人格辙”(《张颠帖》)。同年居汴京保康门内,出则戴高沿帽,撤轿顶而坐,招摇过市,并与苏轼、苏辙、黄庭坚、蔡肇、李之仪、李公麟、秦观等,常常在王诜私邸雅集,并留有“西园雅集”趣话,渐有“颠”名。从种种表现来看,米芾的颠名与书名是熔铸在一起的,即米芾之“颠”加速了其书法名声的传播,米芾之书法衬托出了其“颠”的分量。可以说米芾是“书因颠名传”,也是“颠借书名传”。米芾的“颠”既是其个性张扬和自由的一种表现,还是其偏执的表现,是他对当时所处环境和所受待遇觉得不“爽”的一种回应,只是一种佯颠,这种“颠”也贯穿着他的后半生。其实,米芾承认自己的“颠”,但并不愿意接受众人眼中所认为的那种“癫狂”。

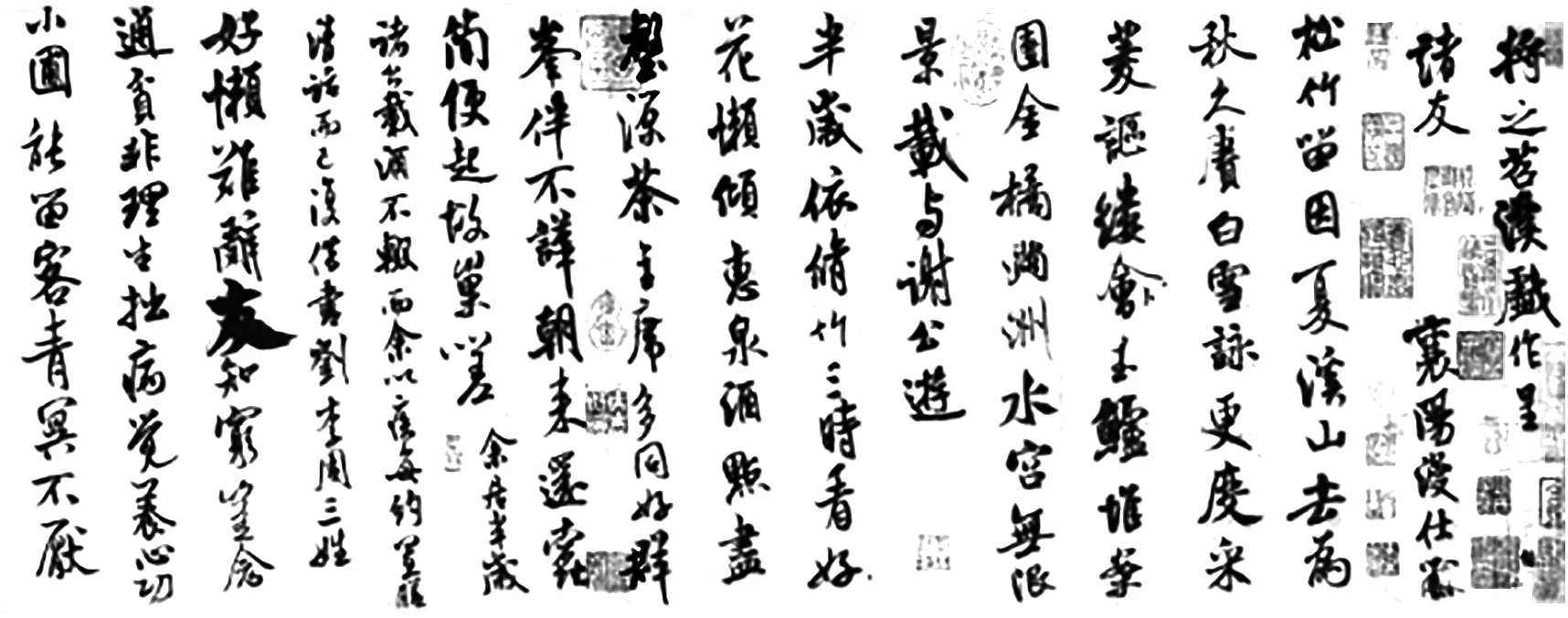

元祐三年(1088年)38岁的米芾于8月8日为诸友作《苕溪诗帖》(见图3),于9月23日为林希作《蜀素帖》,此二帖使得米芾书名大振,也标志着米芾行书进入到一个新的境界。此时,刷字风格初步呈现。

图3 《苕溪诗帖》(局部) 米芾书

三、1088—1100年刷字风格打磨期

严格地讲,刷字风格的打磨是一个渐变的过程。进一步划分,1088—1091年之间是米芾书法嬗变第二个时期向第三个时期转变的蛰伏阶段,李永强博士认为“米芾元祐三年前用‘黻’,元祐三年到元祐六年之间‘黻’、‘芾’并用,元祐六年之后为‘芾’。”[6]元祐六年(1091年),改名“黻”为“芾”,解润州州学教授任,赴京谒权要。元祐七年(1092年),米芾途经杭州,赴苏轼邀饮,曾在酒席上辩颠,但是苏轼那句“吾从众”[7]彻底地粉碎了米芾回到“非颠”正常状态中来的希望,从此颠名更盛。元祐八年(1093年),已经是雍丘令的米芾曾经与贺铸互访,还接待了赴定州任途经雍丘的苏东坡,均有翰墨交流。诸如此类的翰墨交流很好地促进了米芾书法技艺的提升,米芾“雍丘令任期间”(1092—1094)可谓其书法嬗变第三个重要时期的“裂变阶段”。而此后的“得监嵩山崇福宫,闲居润州”期间和“涟水军任期间”(1095—1099)既是米芾第三个时期的“萃取阶段”,也是从第三个时期向第四个重要时期跃迁的孕育阶段。

“雍丘时期米芾的‘颠’而近乎憨直。从此以后,则愈加颠狂玩世。晚年之周旋依违于蔡京辈,则装疯卖傻,则近于狡狯矣。”[2]76在雍丘县令时期,米芾的确怀有一腔为民请命之心,但是现实却让这位想为百姓说句话的米县令感到无能为力,他以一首《催租诗》发泄愤懑。这一次的挫折,使他看清了庸吏之可恶,官场之无情,于是他愤而辞去雍丘县令之职。从此以后,米芾为官的态度发生了深刻的转变,以“无为”的心态消极于官场,开始悠游山水,耽玩书画奇石。其后的“中岳庙监”,也不过是个只领薪俸无须到任的闲差,但米芾却有了更多的时间交游和用功于书法。虽然说米芾一介小吏,并不担心“党祸”的牵连,但是米芾却也不能完全超然于复杂险恶的政治环境之外。为求生存空间,米芾在新旧两党之间依违与周旋,此时的“颠”成为了米芾交游的最好的挡箭牌和调和剂。米芾的颠名和书名是交融一体的,并且这种特有的声名是在其广泛交游中不断实现“交融”和“升华”的。米芾的“颠”也为他的真诚交游带来了便利,也留下了诸多书法名品,尤其是他与苏轼、魏泰、贺铸等人的交游皆为佳话。苏轼曾有《与米元章书》:“岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之字,何时见之以洗我积年瘴毒耶?”[8]而这些富有温度的文字,对米芾也是一种激励。苏轼驾鹤后,米芾写下了《苏东坡挽诗》五首以为悼念。米芾还有《紫金研帖》《与魏泰唱和诗》《贺铸帖》传世。

1088—1098年间是米芾集古字日益成熟的黄金时期,尤其是1097年以后堪称蝶变时期,此期米芾创作并流传下来的主要作品有《辨法真迹》(1088年)、《篋中帖》(1091年)、《枉驾帖》(1092年)、《岁丰帖》(1093年)、《催租诗》(1094年)、《乐兄帖》(1096年)、《净名斋记》(1098年)等约51篇。这些作品是后世观览米芾书法的主要参照系。此间,米芾分别在淮南幕府,在润州教授任,在雍丘县令任,在中岳庙监,在涟水军任,其中两次失官归润州家居。这些情况交织在一起,其实是对米芾书法技艺的一种熬炼,是一种新的储备。1099年涟水军任后归润州,成为米芾书法艺术嬗变的又一个转折。

四、1100年之后的刷字风格成熟期

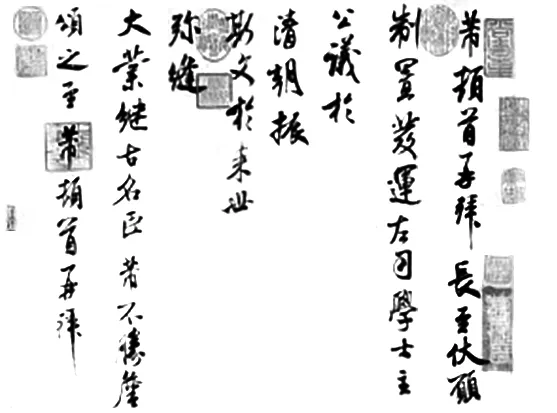

1101年2月20得谢安《八月五日帖》于蔡京,始命所居为“宝晋斋”;作《长至帖》(见图4)。这大概算得上是米芾书法嬗变进入第四个时期的标志性举措,意味着其“刷字”风格的形成,米芾本人也进入了晚年时期。可以说,米芾的“刷字”是伴随着其“集古字”展开的,既是其个性使然,也是其美学选择,从而在有意与无意之间形成了其“沉逸之美”的风格特点和美学原则。随着米芾刷字风格的形成,其书写状态渐渐归于平淡。至此,米芾书法艺术进入到融通畅达的自由状态。

图4 《长至帖》 米芾书

米芾自“37岁时入汴京,再游历江南,定居润州,五十岁到真州任江淮荆浙等路制置发运司管勾文字职,期间交游日广,寓目法帖名画日益增多,心摹手追,自成一家”[4]112。也就是说,米芾在不断交游的过程中,不断地“集古字”,不断地萃取和合成了自己需要的书法精华素,这种书法精华素也得到了他人的认可和喜爱,“既老始自成家,人见之,不知以何为祖也。”[1]360这个时候,米芾已经为自己画出了一个比较完整的书法家形象。“蔡京对米芾这个‘微时交’关照有加。米芾晚年官拜书学博士,即是通过蔡京的举荐。”[5]崇宁五年(1106年)56岁的米芾赴书画两博士任,双料博士之名让米芾的荣耀达到了极致。从而将米芾的书法艺术推到了一个新的高峰,帮助完成了米芾书法艺术的蝶变,并以“臣刷字”的方式总括了其书法技法的核心所在。也为后世研究米芾书法艺术提出了课题,提供了内容。

在以上四个时期中,米芾与苏轼、黄庭坚、贺铸、蔡肇、魏泰、刘泾、薛绍彭、李公麟、王诜、蔡京、林希、王涣之兄弟等的交游,对其书法艺术的成长、成熟起到了很多作用。

五、启示

仔细梳理以上四期,可获得以下启示:

(一)努力坚持将书法临习、思考和创作相融合的方法论

米芾的成功缘于其坚持不懈,他自己讲“元日明窗焚香,……展《文皇大令》阅,不及他书。临写数本不成,信真者在前,气焰慑人也。”[3]75“一日不书便觉思涩,想古人未尝片时废书也。”[1]363这些是米芾勤学的最好写照。除了勤学和持之以恒之外,米芾还精益求精,“三四次写,间有一两字好。……信书亦一难事。”[4]202正因为如此,米芾才更加坚持将书法的临习、思考和创作相融合的“三位一体”方法论。

(二)善于利用闲居时间,并将“交游”作为学习和提升的重要方式

米芾常为稻粮谋,因此也有不少闲居时光。他善于利用这些时光全面学习五体书,尤其以行书和草书主要用功对象,而行书成就最高。“米芾偶尔也作篆隶书,现在已没有真迹留下。……篆书有生稚的书卷气,而隶书以行书笔势出之,明末黄道周、王铎的隶书就受米芾的影响。”[4]138苏轼曾赞“海岳平生篆、隶、真、行、草书,风樯阵马,沉着痛快,当与钟、王并行,非但不愧而已。”[9]

从嬗变轨迹看,米芾每一次的行书水平的提升都与其研习草书息息相关,第一次是1087年,丁生母忧期间积蓄了新的学习成果,结束后的交游让米芾有了新的收获,尤其是在检校太师李玮府邸见到那卷《晋贤十四帖》后,米芾开始了对晋人草书的追摹。此后,行书的表现有了提升,有《苕溪诗》和《蜀素帖》为证。第二次是在涟水军任期间,既喜爱对草书的研习又乐于交游,并有不少法帖传世。米芾的“交游”,其实是一种如切如磋、如琢如磨的观摩学习方式,“在苏米来往尺犊和诗词中,除去互相关心起居生活,诉说近况,所剩几乎都为两人书法交流、诗词唱和等内容。”[5]“除苏轼外,和米芾交往密切的还有薛绍彭、刘泾等。他们多是其文艺和收藏界的朋友,米芾写了很多诗给他们,主要是与他们讨论书法和对古代书画的收藏鉴赏方面的内容。”[10]应该说在米芾书艺生涯中,他十分重视与他人的选择性交流。如果说颜真卿、褚遂良是精神交流的重要对象的话,那么与以苏轼、黄庭坚、贺铸、蔡肇、魏泰、流泾、薛绍彭、李公麟、王诜、蔡京、林希、王涣之兄弟等为代表的一批人物的交游,则直接影响了其生活和艺术的质量和轨迹。事实上,米芾的交游对其书法成就和书风的形成都产生了很大影响。而交游对后世学书者的启迪在于,书法成就的获得仅仅依靠于书斋里的“集古字”是不行的,还必须通过交游等方式来确认和调整对“集古字”的态度、选择与可持续发展的路径。交游意味着碰撞、辨析、调整和提高,“如苏轼、苏激、李玮、安师文、蒋之奇、谢景温等收藏家、书法家和喜爱收藏字画的官宦贵族都是他交游的对象”[11],且“米芾从长沙远归后,在诸宰相中,除了蔡确、司马光、吕公著等少数人外,历朝相府无不有他的履迹身影。”[12]与苏轼交游,米芾走上了以“二王”为主流取法晋人的书法学习之路;与林希交游,米芾留下了《苕溪诗》《蜀素帖》等名篇;与贺铸交游,米芾有了刻石“龟山”大字的趣事;与王涣之交游,米芾得以在李玮家见到其所藏《晋贤十四帖》;与薛绍彭交游,米芾留下了诸多书法批评、书画鉴赏收藏的论断;与李公麟交游,米芾晚年开始作画;与魏泰、刘泾交游,米芾增长了书画收藏的眼界和知识;与王诜交游,米芾拥有了“西园雅集”的历史经历;与蔡京交游,米芾得到了多方面的照应;与章惇、曾布、赵挺之、吕大防等交游,米芾获得了官场职位方面的帮助;与蔡肇交游,米芾在故去之后得到了《故南宫舍人米芾墓志铭》。

当然,米芾所交游的对象远不止所列举者。米芾还和佛、道两派人士多有往来。总的来说,米芾一生交游颇广,这些交游对其书法的进步、提高、传播等都起到了促进作用,也对其刷字风格的日益成熟起到了催化作用。

(三)“定向集古字”是走向成功的重要方式

“定向集古字”体现了“专一”与“精准性”。“专一”并不是“单一”,而是“综合的专一”和“专一的综合”的辩证统一。“精准性”是学习的精到与准确,体现了精益求精的工匠精神。认准了,就坚持走下去。体现了书法学习的一种观念和方法,米芾的“复印式临摹”和“以假乱真的临帖结果”,都足以说明“专一”与“精准性”价值和意义。应该说,“集古字”而能“人见之不知以何为祖”,实乃学书而能有大成就之不二法门。

(四)具备创作实践和理论素养的双轮驱动,并形成良性互动

毋庸置疑,米芾的创作实践成就巨大,而不可忽视的还有其理论。米芾有《海岳名言》《书史》《画史》《砚史》《宝晋英光集》等理论著作,其中集中记录了米芾的艺术思想,也多有真知灼见,尽管不是很系统,但依然闪耀着理论的光辉与价值,对后世影响极大。这也表明了,艺术水平的提升需要创作实践与理论素养的同频共振、两翼齐飞。

米芾书法嬗变的四个重要时期,集中体现了一个书法大家成长及涅槃的重要环节,生动诠释了一个艺术大家成才的历程。在这一过程中,除了天赋与自我努力之外,交游和技道并重尤其值得学习借鉴。