文学的“回响”

2023-08-30张英

张英

《回响》海报。

《回响》是东西继《耳光响亮》《后悔录》《篡改的命》之后第四部长篇小说。以新闻事件为灵感来源,讲述了女警冉咚咚在侦查一桩情感凶案的同时,也陷入自身婚姻的迷局,并在逆境中与谜案、伴侣、个人心理展开多重博弈的故事。在结构上,小说采用奇偶章节分别叙述这两条线索,其中融合了推理和心理探究的元素;在叙事上,小说采用案件侦破与感情探索的双线并进的写法,案件影响了人物的情感与生活,人物的情感生活又反作用于推动案件的侦破。双线并行,形成了“回响”的效果,同时也呼应了小说的标题。

1966年3月,本名田代琳的东西出生于广西河池市天峨县八腊瑶族乡洞里村谷里屯,村子坐落在半山,只有十几户人家。没有水,没有电,没有公路。“我的家乡跟贵州交界,四面都是山。凉山也是四面环山,这样的地方可以出作家,是大山锻炼了我的想象力,包括我对未来美好生活的想象。我发现,贫困地区的孩子对文学的梦想特别纯粹、特别强烈。”

1982年,东西考入河池师专中文系,毕业后分配到家乡天峨县中学执教,他一边教书一边练习写作。当时的《河池日报》有一个名为“红水河”的副刊,专门刊登微型小说、散文、诗歌和评论,于是他一直坚持向《河池日报》的副刊投稿。1990年,24岁的田代琳调入河池日报副刊部做编辑,1992年,正式以“东西”为笔名,在《花城》上发表小说《幻想村庄》。“当时《花城》杂志的编辑专门写信给我:如果你只是打算玩票,就随便了,如果你准备一辈子写作,那么你一定要用这个笔名。”

东西的小说代表作《没有语言的生活》发表于1996年第一期《收获》杂志,尔后斩获鲁迅文学奖。多年来,他没有停留在单一的风格上,而是不断探索不同的创作方法:“作为一名作家,要获得发展,其创作一定要不断注入新的东西,不断地改变,让每一部作品都有其独特的特色,都有新的亮点,只有这样才能吸引更多的读者。”

《回响》,从新闻到小说

《新民周刊》:和王安忆的长篇小说《长恨歌》一样,小说《回响》的缘起也是一个社会新闻。

东西:我首先想到家庭是社会最基本的细胞,所以有了这条线的设计,在夫妻关系之间,选不信任作为核心要点。后来觉得光写情感这条线不太厚实,想把社会的因素写进去,就选择了一个案件展开故事,让它跟爱情那条线索对比、呼应。于是,便有了“奇数章专写案件,偶数章专写感情,最后一章两线合并”。结果,案破了,爱情却无法破译。

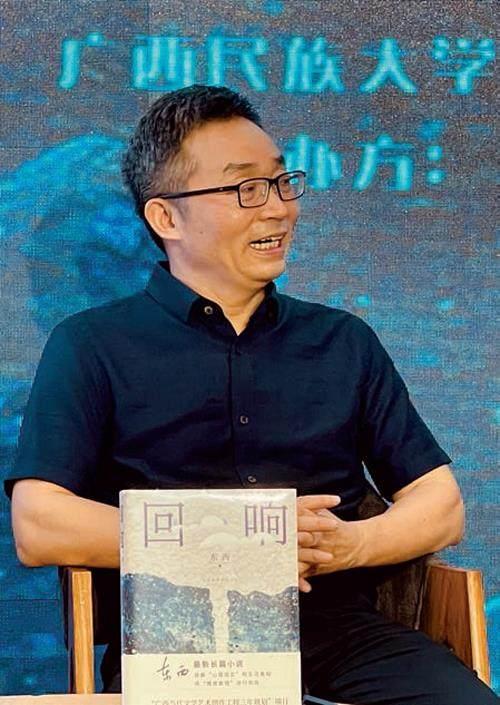

东西本名田代琳,现任广西文联主席、广西作家协会主席、广西民族大学教授。曾凭中篇小说《没有语言的生活》斩获首届鲁迅文学奖,多部作品获全国性文学奖项。2023年8月11日,第十一届茅盾文学奖评选结果揭晓,共产生5部获奖作品,东西的《回响》名列其中——这是广西作家首次斩获这一中国文学最高奖项,实现茅盾文学奖零的突破。改编自《回响》的同名电视剧已经播出,由冯小刚执导。

寫小说之前(的确)受到一个新闻的启发:接任务的杀手做了一个假凶杀现场,回去跟委托的买凶者要钱,其实他并没有按照委托者下达的任务去杀人。在小说里,我整出了买凶杀人、击鼓传花这一条故事线。这条故事线最有意思的是什么呢?(呼应)社会现实里人们怕负责任,都想躺平,做事不明说,就暗示,都把有风险的任务推给他人。

《新民周刊》:《回响》在叙述上,是一个双线推进的结构,用大白话来说,是阴阳双线,有种“量子纠缠”的效果。

东西:这样的写法,实际上是给自己找麻烦,但我有追求。你想读案件就1、3、5、7,情感就2、4、6、8,而第9章开始,我就把它合并掉了。小说里甚至有提前插入的细节,就是案件的叙述还没到,感情线已经提前想好了,所以到第7章的时候,有些内容是在为第6章补漏洞。这是我故意耍的一个花招,就是前置叙述,我把情感前置叙述了。

《新民周刊》:《回响》里,你写细节的能力,还原的能力,还有人物的对话,都有提高,超越了前面三个长篇小说。

东西:笔下的每个人物,面貌、声音、性格特点、经历、生存状态,以及角色的作用、不同人物之间的关系,你都得结合好,得找准他的语调。经过了多年文学素养的积累,长时间写剧本的训练,我设身处地从人物出发,去设定不同人物的表达方式,写好台词。剧集《回响》播出的时候,很多好的对话片断被观众截下来,有些对话的点击达到了60多万。

这个小说写得特别累,一边写一边否定,一边否定一边思考……习惯性地想要从头再来。如此之“难”,很大程度是因为自己对故事中涉及的推理和心理领域,其实都比较陌生。之前,我从来没碰过推理,也从来没有把心理学知识用于小说创作,但这次我想试一试。

如今纯文学作品的阅读市场严重萎缩,如何吸引更多的读者是我这类写作者的严峻课题。这一世界性难题,法国新小说作家罗布·格里耶他们也碰到过。他曾经用侦探或推理的外衣包裹他的新小说,但写着写着,基本上没有推理而只有新小说。于是,我想,能不能来一个既有真正推理又有新小说元素的小说?

电视剧《回响》里,宋佳饰演冉咚咚。

后来新加坡南洋理工大学聘请我为驻校作家,在校园里除了一边构思小说的开头,一边也利用空余时间去学习心理学方面的知识。这些学习让我写人物时多了一份理解,特别是对人物的复杂性有了更多的包容。而为了足够专业,在写作过程中,我除了学习心理学的专业知识,刑侦方面的细节也专门向刑侦专家请教过。

《新民周刊》:作为小说作者和电视剧的编剧,你和冯小刚这一次合作愉快吗?

东西:冯小刚提出让我写剧本的时候,我还有些犹豫。我现在有点怕写剧本了,我跟著名导演合作是有一点发怵的,他们通常很强势,有些导演的想法不停地变,变到你无法去适应,翻来覆去地修改,这个过程有时候很折磨人。

当时冯小刚说让我写剧本,我说你自己完全可以啊。但他对我说:如果是别人来改编,可能这个小说只剩下一些情节了,那些细微的心理活动描写,你能转化的就尽量保留吧,要不然有点可惜。他是用这种方式来鼓励我,我没法拒绝。

冯小刚很尊重我,承诺剧本写两稿就够了,拍摄期间的剧本调整,不用我参与。他这样的理解与支持,促成了这一次合作。总的来说,这次合作我很愉快,我一点都没有被折磨的感觉。

《新民周刊》:前几天看了一篇《〈回响〉:如何将社会派推理风格玩出新花样?》的评论。作者说《回响》在悬疑剧样式上叠加心理因素,这个艺术创新效果很好。

东西:悬疑题材一直有着本格推理和社会派推理两个分支:本格推理侧重推理方式的严谨性和创新性;社会派推理强调对于现实世界的批判,以及对于复杂人性的探究。《回响》这个小说是属于社会派推理,跟着生活的逻辑走。

张嘉益演了《回响》里一个配角。

悬疑剧常规叙事的魅力在于,观众可以在侦探角色不断解密的过程中获得快感。但《回响》的叙事爽点完全是相反的。一般的社会派推理题材习惯探究普通人变为罪犯的心路历程和社会原因,以及角色死亡的社会原因等,相比同类型的悬疑网剧,《回响》对于冉咚咚心理状态的深入分析,可以被视作新型社会派风格。

冯导也说,一个杀人案的发生,哪有那么离奇的故事,还是生活中有很多偶然的因素。所以《回响》还是往生活化、社会派这个推理方向发展。因为我们还是有社会内容表达的需要、对现实表达的需求在里头,我们不是在做智力游戏。

小说写作与影视化

《新民周刊》:作为小说家,你怎么看影视化对你写作的影响?

东西:冯小刚说,把小说《回响》改成电视剧是有点门槛的,这个门槛是一定有婚姻经历的人,或者经历过婚姻烦恼的人,可能才会理解,否则会觉得电视剧里的这些人怎么这么别扭、执拗、偏执呢?

《回响》剧照。

我的台词也比过去写得好了。因为现在心智更成熟,且有了写小说、写剧本积累的技术和经验,会把人物分得更清楚、处理得更好了。

小说写作是一个以“我”为中心的写作,因为它检验的程序,基本上是责任编辑和审稿的领导,然后就可以发表和出版了。但是写剧本,提意见的人特别多,变动特别大,从制片人、导演、演员甚至摄影、灯光、舞美都会给你提意见,让你不断修改完善剧本,这会让你得到一种更全面的写作能力,并为你的下一部作品提供修正的机会。你不要害怕、逃避批评,有则改之无则加勉。

很多优秀的导演,抠剧本的细节抠得很深。比如我跟杨亚洲合作,他会把你小说中逻辑欠缺的地方给补上去,这种对故事的完整性和情节逻辑的补充,对你的写作是有用的。杨亚洲提出一个观点,我觉得很好,就是作家和编剧要折磨观众,不要折磨剧中人。很多作家写小说,是折磨剧中人,自以为很感动,但观众看得哈哈大笑、无动于衷。真正好的小说作品是折磨读者,让读者为人物紧张、着急,那个才是高级的。

再比如陈建斌和我讨论《篡改的命》,他想了一个细节我非常佩服。小說里的父亲把自己的小孩送给别人抚养,看着成长,这个小孩紧张,后来去找自己的母亲,一定要在按摩室里让母亲按一次脚。当时儿子知道按摩的女人是自己的亲生母亲,但这个女人不知道客人是自己的孩子。母亲给亲生儿子按脚,按一半的时候,生母问了一句:“先生,你需要特殊服务吗?”这个场景让人潸然泪下,是小说里没有的细节。这个小说现在到底拍不拍我不知道,我只是认为导演的细节能力确实强。

《新民周刊》:你的《耳光响亮》被改编成20集电视连续剧《响亮》和电影《姐姐词典》;《后悔录》则改编成44集电视连续剧《爱你一生》;而根据《没有语言的生活》改编的电影《天上的恋人》,获得了东京第十五届国际电影节“最佳艺术贡献奖”。

东西:从这些影视剧的播出结果来看,并没有大火,只是有一些经济上的收益而已。除了这次《回响》播出,收视率不错,有些社会反响。

我的小说能够被导演看上,我分析过原因,主要是他们喜欢接地气的作品。另外,我的小说改编难度较大,所以导演最后基本都是找我写剧本。

对导演来说,好的故事是最重要的,是金字塔的塔基,是创意的来源。然后是编剧拿出细化可执行的剧本,这个工作也很重要,因为剧本是一剧之本嘛。编剧需要一点“忽悠”能力的。说得极端一点,写作就是一个骗子,作家和编剧就是一个骗子,天天的工作就是以假乱真,把不可能变成可能,还要骗到别人相信你,这是需要高超的技术能力的。

电视连续剧《爱你一生》。

《新民周刊》:你以后会自己当导演吗?

东西:通过这次《回响》的合作,看到冯导在拍摄现场,我觉得我做不了。影视剧的要求完全不一样,那种画面、灯光、人物的表演要求,和小说一支笔写千军万马非常不同。

导演在拍摄地,就是艺术总负责,你必须是百科全书式的,你的脑子里不能是一根筋的,你有好多事情要负责,千头万绪都要注意。现场演员情绪对不对、衣服对不对,场地的道具,摄影师的取景角度,画面上抖一抖,一点点穿帮,他们一眼就看到,这个需要专业的技能。

如果我去做导演,可能只顾及把故事讲好,其他方面可能就顾及不到了。

影视剧是集体作业

《新民周刊》:和写小说的天马行空不同,写剧本的时候,更多要回到烟火人间。

东西:两者的写作差别很大。厉害的作家能够写出独特的东西,又能够找到大家的共性。很厉害的作家要从简单的东西找到特别的东西,这个不是每个人都能做得到的。所以有时候,如果你做不到,那你让他独特一点。

电影《天上的恋人》获得了东京第十五届国际电影节“最佳艺术贡献奖”。

具体来说,小说可以抒情、象征、夸张,把数百人的故事集中安排在一个人的故事里。电视剧是落在地上的,是群像式的创作,独木不成林,除了故事要真实可信,还要根据电视剧长度、故事社会背景和社会变化,一步一步按着时间的逻辑去展现人物的个性、情绪、命运,编织人物之间的关系,推进情节写感染人的细节。观众相信一切是有可能的,才会被打动。

总的来说,影视剧是集体作业。这里面不光是编剧、导演的功劳,还有演员的功劳,还有化妆、服装、美工、摄影等现场拍摄的功劳,剪辑师、混音、配音、配乐等制作部门的功劳,还有劳务和后勤部门的功勞。

《新民周刊》:有的作家会先写影视剧本,后面改写成小说。你怎么看这种互文性的写作?

东西:我曾经想过这个尝试,但到目前为止还没有写过。现在我还是主张写小说就是写小说,写剧本就是写剧本,不搅在一起。比如我写《没有语言的生活》的时候,不会想到它会改编成影视作品。比如说《回响》,那么多心理活动,你会想到它改成影视作品吗?

如果你一定要写两种文体的话,我觉得先有小说是比较好的,因为影视剧本改编成小说这个东西我没做过,没体会,我只做过把小说改编成影视剧本。

我觉得原著作者当编剧有一个优势:他对人物的性格发展、心理动机、命运走向是清楚的,改编的时候,哪怕省略了一些心理描写,对人物的行为和外化还是准确的。

《新民周刊》:中国的教育体制里,以往基本上都是实用型的应用文写作教学,很少教文学写作的方法和叙事学。观众觉得很多国外的小说、影视作品好看,以假乱真,结构、逻辑、故事漏洞少,人物立体,对白生动,也是因为他们有一套完整的培训方法,用在写作里头就是写作技巧。

东西:对。不过,现在我们在这方面应该好一些了。北京大学、北京师范大学、中国人民大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学等多所高校,都办了写作硕士,引入了相关的课程和训练,甚至还邀请国外的作家和编剧来和学生们交流。我觉得,我们慢慢会好起来的。

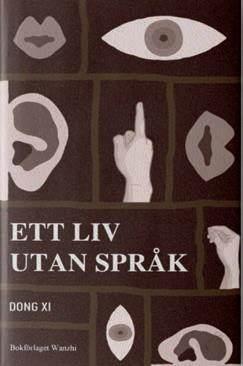

(左)法文版《篡改的命》。

(右)瑞典文《没有语言的生活》。

当然,有了这些写作技巧,小说的故事背景和人物,还是要回到中国的现场来,和这块土地同呼吸共命运。这个太重要了,一些海外作家学到了故事,但我们还不把他当成重要作家,就是因为他的写作不在此时此地此刻的中国现场。

我说的现场感,是知风雨,知温度,就是每一句台词我会会心地微笑或者纠结。如果你离得远,不会知道它的况味,那种微风、气候的微妙变化。所以,再好的故事、再好的技巧,如果不接地气,与中国社会现实无关,也救不了小说。小说还是要在我们的现场,还是要感知这片土地上的现实,一点一滴的变化。你写的人物,应该就是日常生活里的样子,要感受得到,要同甘共苦、风雨同舟。把写作的技术手艺放在这个环境里,才写得出真正的时代作品。

小说的“点子”很重要

《新民周刊》:每次写长篇小说前,你的准备期会有多久?

东西:写小说前的准备工作会持续很长时间,反反复复地琢磨、构思。《回响》这个小说我构思了两年多时间,其实这个想法早就产生了。只要构思好了,我的写作速度就会上来。小说的构思时间长,会让你找到一些好的角度,加上你有阅读的经验,你会去横向对比、纵向对比,就找到你小说的差异性。

这个差异性找到之后,把小说方向定下来,然后你就要把它忘掉,扎扎实实、真心实意地回到生活中来,那些丰沛的生活就能够进去了,把你积累的素材和感受、体验用在小说里。如果你不用自身的体验与真实的感受,小说也不会真实、丰沛、可信。因为小说本来都是虚构的,如果你在小说里面再不加点真情实感和真材实料,那小说就全都虚了。

所以,越是虚构的东西,你越要真材实料去填充它。这个真材实料就是你的生活感悟力,你的敏感力不能下降。这不是技术,这就是你的生命感受,你的情感在小说里释放了,只有当你的感情和体温进去了,你的小说才会有感染力,你的人物才会鲜活站住打动人,才会引发读者的共鸣。如果我们对生活的感悟已经迟钝了,那就进不去,所以你要保持灵性和触感。

《新民周刊》:不知道你有没有惯性,就每个稿子写完,自己要读一遍、念一遍,才能够发现问题,让文章通顺保持流畅?

东西:我在写作的时候,会在电脑上默默地读小说,不止一遍。比如今天我写了1500字,我不满意就去读,发现不对在哪里,就去弥补修改它。每重看一遍,就会情不自禁的默读。有时候我写一段,特别是小说的开头部分,那就次数更多了,这是一个自我反复的琢磨。

反正我就是这样写作的,一定是从思考出发的。我觉得这也是一种“病”,这个习惯有点偏执。我现在的写作状态是思考越来越清晰,但是体力在下降,写长篇还是要体力的。

《新民周刊》:你的小说,经常是打腹稿的时间很长,什么都想明白了才动笔写。“有点子”,还有控制力,当断则断,不啰嗦,绝不拖泥带水。

东西:可能和我自己的追求有关系。我希望写那种有精确方向性的小说。有很多人的小说写作可能是来自于生活,突然迸出来就想写一个小说。这种现象在我身上也有,但是通常发生的概率很低。

东西谈《回响》。

在写小说以前,我更多是想、是思考。我在思考,我在找这个小说的爆发点、触发点。我想得多,我也观察,然后我有一个观念,再去在生活中找故事,去找生活中那种行为,来完成我这个想法。说白了,这个有可能是主题先行。这个主题,往往来自于一个你非常想不到的东西,或者这个是有新意的东西,然后我再去完成它。

你有这个方向感了,你的写作就不会漫溢或者不会失控,也不会东南西北转。我总是围绕这个焦点在写,所以有一个吸力在那里,跑不远。

《新民周刊》:你害怕“失控”?

东西:我觉得写小说还是要有一个可控范围,故事想明白了,结构打好了,每个人物的作用和关系设计好,结尾是什么样的,都很清楚,然后是精准的写作。这个过程中,可能会发生某些偏移,这种偏移我叫叙述的走神。如果叙述中走神了,有时候开开小差,要“回得来”。你那种闲笔闲得好,或者你这个小差开得漂亮,对小说的叙述有好处,那是很好的状态。但不能够走到无边无际了,连主题都跑了,那肯定不是好小说。

《新民周刊》:在进入互联网时代以后,文学的写作难度,艺术的突破和創新,实际上在降低吗?

东西:其实互联网时代以后,尤其是网络文学兴起之后,作品发表变得非常容易了。我们只要把自己的文章挂到网上去,就有读者。不像当年,千军万马只有通过文学杂志和图书出版那条路闯出来。

但互联网的容易发表,资本的进入,商业文学网站的出现,也带来一个问题:因为互联网的普及,人人发声,人人阅读,大众普及的后果是,越是讲故事,简单的人物,简单的设定,故事的关卡,越是简单的写作,他的读者更多。这就造成了很多作家,不愿意去从事有难度的写作,因为有难度的写作,是你在给读者设置门槛,而在设置门槛过程中,你书的销量、你的受欢迎程度、被理解的程度,都会受到限制,会减少读者,在算法时代,也会被平台限流。这就尴尬了,实际上几乎等于作家要提高自己的写作水平,要打破自己的写作风格,便可能是放弃读者、减少自己的收入,给自己限流。

如果一个作家放弃这些难度,只写一个非常简单的故事,通俗易懂的小说、人物,跟他们那种大众(非专业的读者)同频共振的可能性更大,可能付费订阅者更多,作者和平台拿到的分成也会更多,这就造成了一种现象:越畅销的作家,越喜欢重复自己,不愿意接受挑战,为了收入和利益,宁可放弃创作上的突破和创新。从事难度写作的作家,越来越少,写作的全面质量可能受影响。

那天我们在北京,和几个朋友聊到当前的畅销书现象,有的人的小说卖了几百万册,大家分析规律,发现写作一定要简单,简单就好,读者多,书也会更畅销。但我们这样在写作上有追求的人,就很拧巴,也没办法,我在写作上,不给自己搞一点难度,就觉得不带劲。我们不愿意自己的写作太简单,也不愿意重复自己,去讨好、迎合那些市场。但是,很多写作上刻意为之的小心思,很多苦心,今天除了评论家以外,还有多少读者会去花时间理解呢?

俄文版《回响》。

我在写作上,不给自己搞一点难度,就觉得不带劲。我们不愿意自己的写作太简单,也不愿意重复自己,去讨好、迎合那些市场。

在这个如此高速运转的时代,谁会耐心聆听青草生长、翠竹拔节的声音?实际上,每个作家在搞这些伎俩的时候、设置难度的时候,他们在设置细微的东西,都希望有知音、有读者去看透它。但是问题是,在今天的这个时代里,这种有难度的写作,是没有多少人买账的,除了从事专业研究的人。甚至有很多专业研究的人,也觉得作家没必要这么弄。

我不知道,别的作家会怎么做,但从我个人来说,我在写作上还是回到以前,回到你真是为小部分人写作的那个时候,回到为个人的价值追求在写作。

《新民周刊》:一个在写作上有要求的作家,一个有创新突破欲望的作家,他对自己一定有基本要求。

东西:我们上世纪80年代开始写作的时候,正好碰到中国文学最好的时代。80年代开始,我们大量地阅读和学习,那时候的艺术风尚是去阅读有难度有挑战的作品,我们会找那种越看不懂、越愿意去看的书,甚至是去找那些哲学的书、一些艺术的书,还有那些艺术上极端探索的书,甚至看不懂的小说作品,我们都愿意去看。

我们就想在阅读中学习,去大师们的书里探索艺术的密码,要去懂很多东西,然后回头在自己的写作中,去尝试各种可能性。到了上世纪90年代,我们开始在中国文坛上脱颖而出、小试牛刀的时候,开始发表作品登台亮相的时候,我们受那些有难度、有深度作品的影响,就想写那样的文学作品。这种艺术追求,和我们当时成长环境是有关系的,大家的书桌前,都设定很多目标,看了很多文学大师的创作心得、访谈,他们都认为优秀的写作者在艺术探索上是要有所突破和贡献的,哪怕贡献人物、贡献结构、贡献语言、贡献一些细节,你要写他人没有写过的,不是浮光掠影的表面,而是有深厚的贡献。

我个人位居其中,也受到这样的文学观念的影响,所以在写作过程中,企图不断向这个目标靠近。如果在今天我是一个二十多岁的小伙子,受今天文学氛围的影响,也许我也会写那种直白的、容易看得懂的作品。

所以,归根到底,人的基因像人格的形成一样,你的写作风格,其实在成长阶段已经定型了,你要写什么样的作品?没法去改变它,一改变它你就不适应,就觉得这不是我想写的东西。就像每个人的人格,大多数人在十几岁以前基本形成了,后面你再换不同的环境,他依然是那个人格在起作用。